断裂—盖层耦合封闭机理及断层圈闭油气聚集模式

2022-04-09付晓飞吕丁友黄江波王改卫孟令东王海学

付晓飞 吕丁友 黄江波 王改卫 孟令东 王海学 贾 茹

1.“ 陆相页岩油气成藏及高效开发”教育部重点实验室·东北石油大学2.“油气藏及地下储库完整性评价”黑龙江省重点实验室 3.中海石油(中国)有限公司天津分公司

0 引言

我国东部裂陷盆地储层多为砂泥岩互层地层,盖层多为较厚的泥岩。按物性高低,可将储层分为常规和致密两种,Nehring等[1]、邹才能等[2]将孔隙度小于10%、渗透率小于1.0 mD的储层界定为致密储层。断层油气藏既有致密储层,也有常规储层,致密储层和常规储层的断层油气藏特征以及油气聚集模式明显不同。对比松辽盆地徐家围子断陷低孔隙度火山岩断层油气藏和渤海湾盆地束鹿凹陷高孔隙度砂岩断层油气藏,这种差异性体现在5个方面:①致密储层断层油气藏总体表现为块状油气藏,常规储层断层油气藏总体表现为层状油气藏;②致密储层断层油气藏具有统一的油(气)水界面,常规储层断层油气藏各套储层无统一油(气)水界面;③致密储层断层油气藏具有统一的压力系统,常规储层断层油气藏各套储层具有多套压力系统[3];④致密储层断层油气藏范围内储层物性高于远离断层区域,常规储层断层油气藏范围内储层物性因变形带发育而低于远离断层区域[4];⑤致密储层断层油气藏封堵作用主要是依靠区域性盖层,常规储层断层油气藏起封堵作用的是断层和局部性盖层。常规储层和致密储层中断层油气藏特征差异取决于断裂带内部结构差异导致的断裂—盖层耦合封闭机理差异。为了深入剖析这两种类型断层油气藏差异的原因,笔者以松辽盆地徐家围子断陷致密火山岩储层断层油气藏和渤海湾盆地冀中坳陷束鹿凹陷常规砂岩储层断层油气藏为重点解剖对象,剖析不同类型储层内断裂带内部结构与封闭类型,进一步研究两种断层的断—盖耦合封闭机理及和油气聚集模式,以期为不同类型储层断控型油气藏勘探部署提供理论依据。

1 常规储层、致密储层和泥岩中断裂带内部结构特征

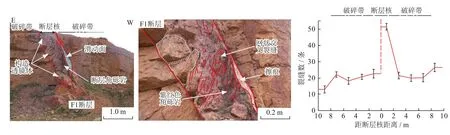

对于固结成岩储层而言,其断裂带结构可以分为两种类型(图1)。第一种类型为致密储层中发育的断裂。断层岩为断层角砾岩和断层泥,破碎带发育大量裂缝(图1-a)[5-10];随着离断层核距离增加裂缝密度越来越小,当裂缝密度与区域裂缝密度一致时,标志着破碎带终止[11];无内聚力断层角砾岩渗透率比母岩渗透率提高1~5个数量级,破碎带渗透率比母岩渗透率提高1~7个数量级[12],断裂带整体表现为高渗透性;断层核和破碎带均是流体垂向运移通道,侧向不具有封闭能力[12-13]。解剖松辽盆地周边下白垩统营城组(K1yc)流纹岩内断裂带内部结构,断层核内发育无内聚力断层角砾岩和构造透镜体,核内网状裂缝密度高达49条/m,破碎带内裂缝密度介于15~21条/m,为典型高渗透性断裂带,在滑动面附近见有方解石胶结条带(图2)。据徐家围子断陷火山岩岩心观察结果,11口井发现了断层角砾岩,内部发育连通性裂缝。统计徐中断裂两侧岩心裂缝,靠近断层裂缝密度为2.5条/m,远离断层裂缝密度越来越小。

图2 松辽盆地周边(吉林四平)营城组流纹岩断裂带内部结构图

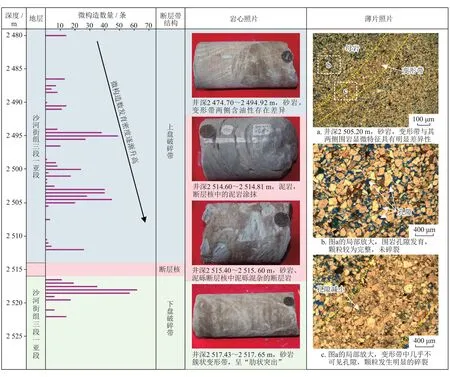

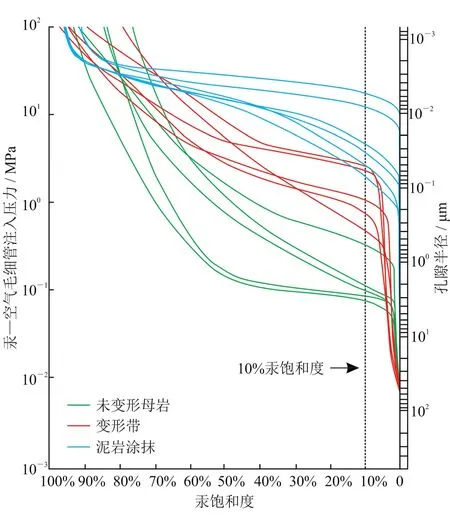

第二种类型为常规储层中发育的断裂(图1-b)[14]。断层岩为碎裂岩系列,破碎带中发育变形带,即在局部压实、膨胀或剪切的作用下,由颗粒滑动、旋转以及破碎形成的带状微构造[15-26];随着离断层核距离增加变形带密度越来越小,当变形带密度与区域变形带密度一致时,标志着破碎带终止[26];断裂带整体表现为低渗透性;断层核和破碎带具有侧向封闭能力,滑动面为流体垂向运移通道;变形带为流体运移的遮挡物[16-19,26-38],裂缝通常为流体运移通道。为了揭示高孔隙性储层内断裂带内部结构特征,对渤海湾盆地束鹿凹陷1口钻遇断裂带的井在断裂带附近进行了系统取心。岩心观察结果发现,断层核内发育泥岩涂抹、泥岩角砾和碎裂岩,砂岩破碎带内发育变形带;微观特征显示泥岩破碎带内发育裂缝,变形带裂缝密度随着距断层核距离的增加而逐渐降低(图3)。压汞实验结果表明,变形带排替压力介于1.8~2.5 MPa,母岩排替压力为 0.25 ~ 0.60 MPa(图4)。

图3 渤海湾盆地束鹿凹陷晋93-41x井钻遇的断裂内部结构图

图4 渤海湾盆地束鹿凹陷晋93-41x井断层核泥岩涂抹、变形带和母岩毛细管压力特征图

对比常规砂岩储层和致密火山岩储层断裂带内部结构,主要存在3方面的差异:①常规砂岩储层内断裂带断层核发育碎裂岩和泥岩涂抹,具有较强的封闭能力,致密火山岩储层内断裂带断层核发育无内聚力角砾岩,不具有封闭能力[13];②断裂在常规砂岩储层内伴生微构造为变形带,排替压力比母岩高1~2个数量级(图4),在致密火山岩储层内伴生微构造为裂缝,排替压力比母岩低;③油气沿常规砂岩储层内断裂带运移的主要通道是滑动面,致密火山岩储层内断裂带断层核和破碎带均是油气运移的通道(图2)。

中国东部裂陷盆地盖层主要为较厚的泥质岩和膏盐岩[39],封闭能力遵循膏岩、泥岩、碳酸盐岩和砂岩依次变差的规律,膏岩、泥岩和碳酸盐岩均能封闭住几千米的烃柱高度,盖层自身封闭能力不是圈闭失利的主要因素。断裂在泥岩内变形机制主要为破裂作用,产生大量裂缝,伴随着应变增强,断距增大,裂缝密度越来越高,当形成的裂缝网络连通后,渗透率突然增加,油气穿越盖层运移[40-42]。因此裂缝垂向导通能力取决于两个关键因素[43]:①断距大小,断距越大,变形越强烈,裂缝越发育;②盖层厚度,厚度越小,裂缝越容易连通。应用参数断后盖层接触厚度(盖层厚度与断距差值,简写为CJT)来定量表征裂缝垂向连通性,CJT值越大,裂缝垂向导通能力越差。吕延防等[44]研究认为,对于一套油气盖层存在临界CJT值,低于此值裂缝连通,油气沿断裂穿越盖层垂向运移。因此,较厚的区域性盖层易于形成有效顶封,而较薄的局部性盖层难以形成有效封闭。

2 致密储层断层油气藏断—盖耦合封闭机理及油气聚集模式

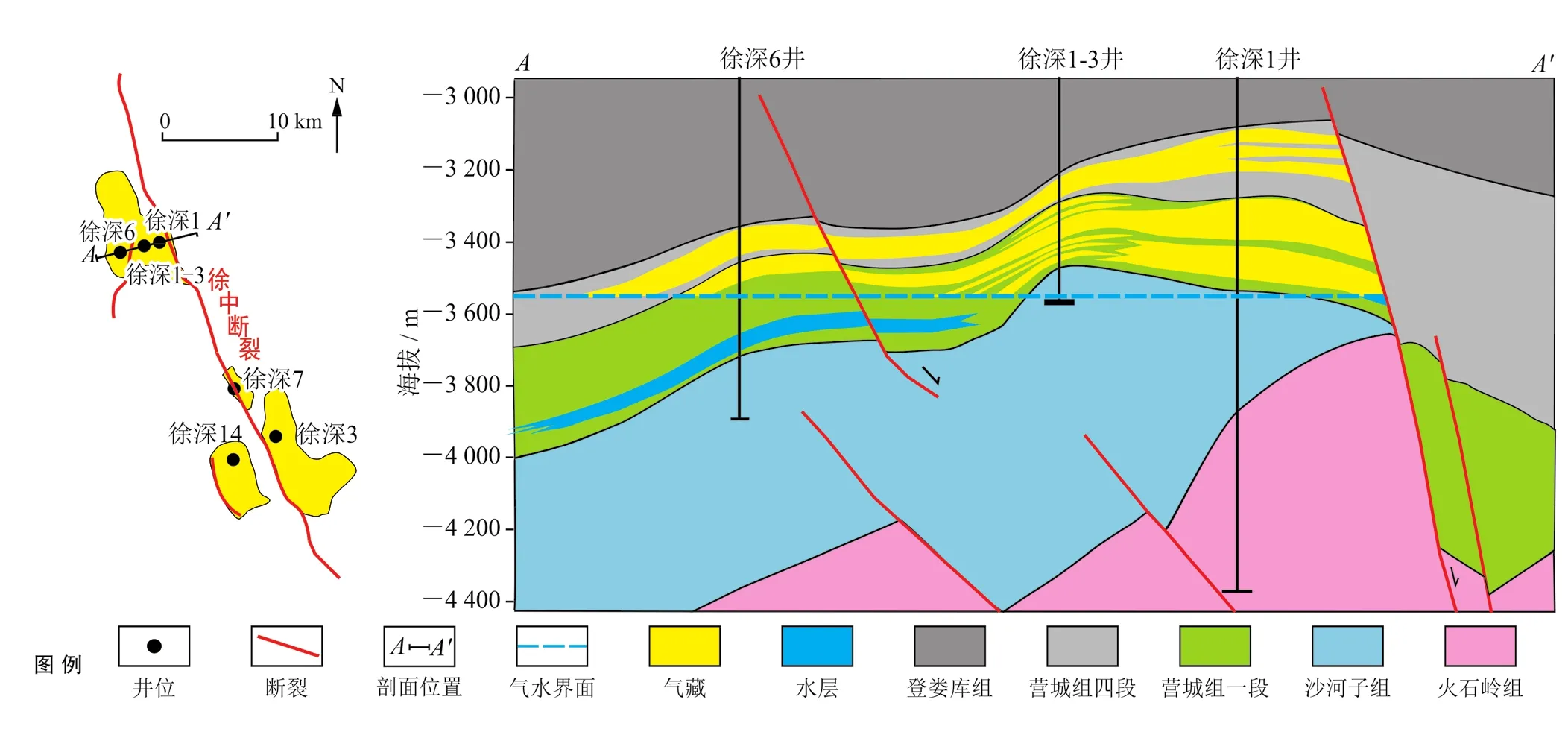

松辽盆地东部断陷带中部徐家围子断陷为“西断东超”的箕状断陷,其上叠加后期的坳陷盆地——三肇凹陷,具有典型的“下断上凹”的二元结构[45-46]。断陷期地层自下而上包括下白垩统火石岭组(K1h)、沙河子组(K1sh)和营城组(K1yc),地层间均以角度不整合相接触。构造演化历经初始裂陷(K1h)、强烈裂陷(K1sh—K1yc)、裂陷后[早白垩世登娄库期(K1d)—晚白垩世明水期(K2m)]和构造反转(K2m末期),初始裂陷阶段发育一套火山岩建造,沙河子期断陷强烈活动,形成优质的烃源岩,营城期断陷逐渐向坳陷转化,发育两套火山岩建造。登娄库期断陷活动停止,转入断陷期后的热冷却沉降[47-48]。目前天然气勘探证实,营城组火山岩普遍富气,已发现多个气藏[49],且主要富集在火山口附近,顶部营城组四段(以下简称营四段)致密砾岩和登娄库组二段(以下简称登二段)泥质岩为区域性盖层。

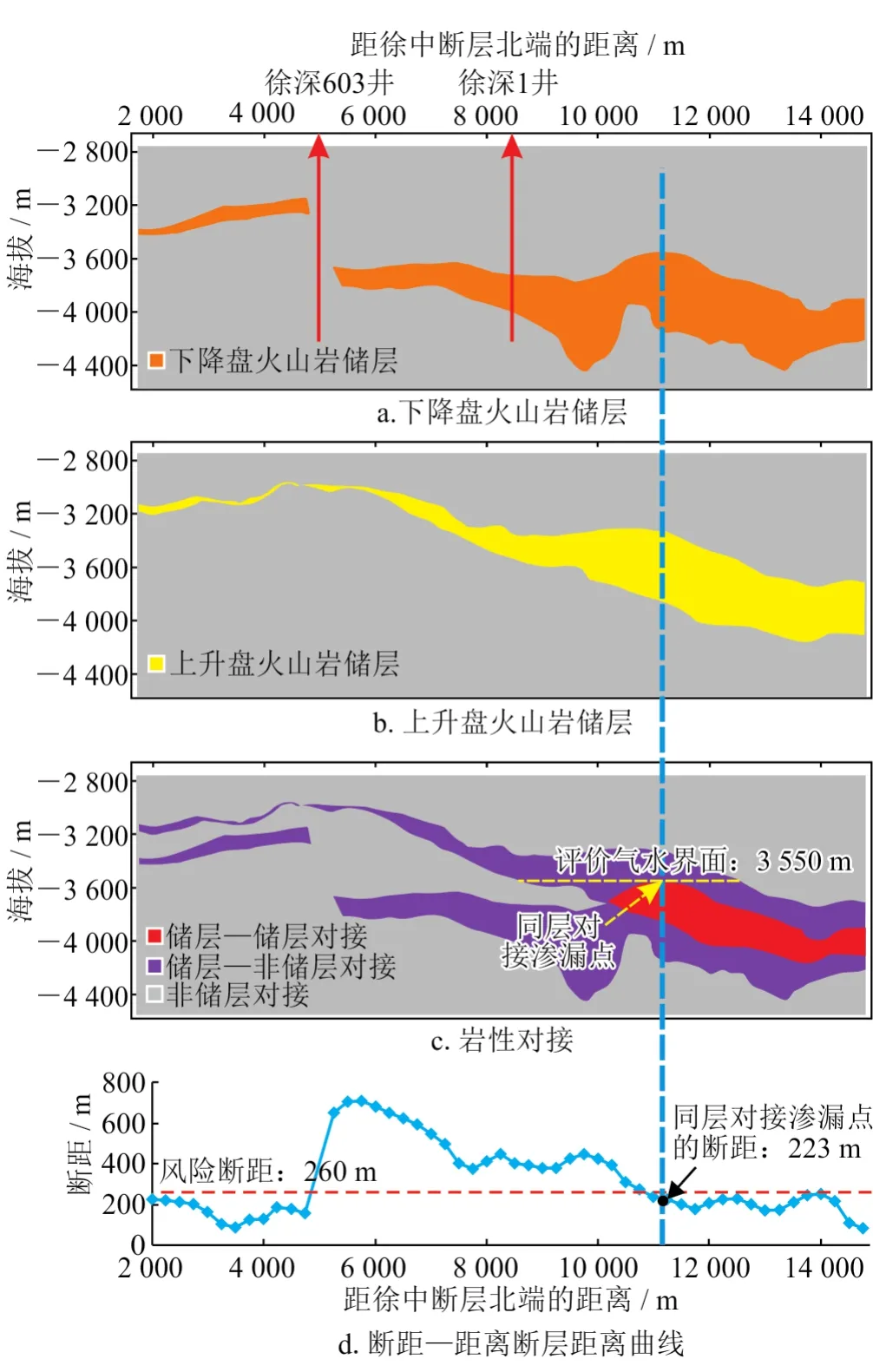

气藏沿徐中走滑断裂以断层气藏形式分布,包括徐深1、徐深3、徐深7和徐深14气田,断层气藏整体具有3个典型特征:①整体表现为块状气藏特征,每个气藏均具有独立的气水界面,如徐深1气藏气水界面为-3 550 m(图5),通过徐中断裂Allan图可以看到,气藏气水界面与范围内最小断距一致(图6);②气藏均分布在营四段致密砾岩和登二段泥质岩区域性盖层之下,局部性盖层之下很少能形成气藏(图6);③天然气主要分布在断裂上升盘,由于徐中断裂为走滑断层,具有典型的“丝带效应”,因此天然气沿徐中断裂呈“正弦曲线”模式分布。

图5 松辽盆地徐家围子断陷徐深1气藏位置及剖面图

图6 松辽盆地徐深1气藏徐中断裂Allan图

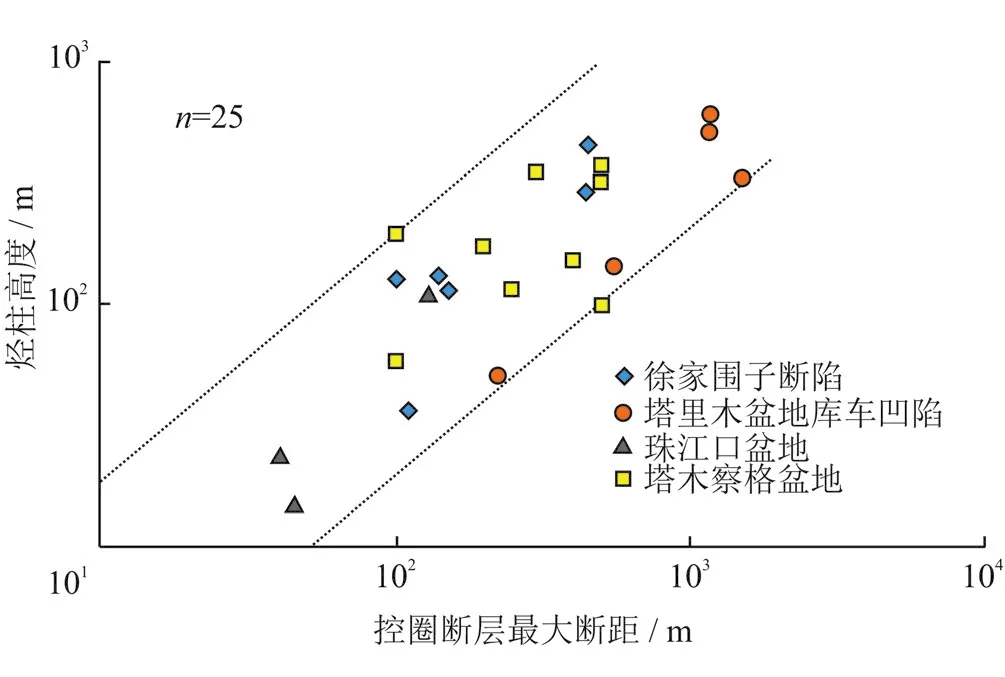

气藏沿徐中走滑断裂的分布模式取决于断裂带内部结构决定的断—盖耦合封闭机理,火山岩内高渗透性断裂带决定断层封闭类型为岩性对接,岩性对接封闭形成的断层油气藏主要分布在断裂上升盘,气水界面受控于圈闭范围内最小断距,最大气柱高度取决于圈闭范围内最大断距与最小断距之差。统计松辽盆地徐家围子断陷致密火山岩、塔木察格盆地塔南致密砂砾岩和塔里木盆地库车坳陷致密砂岩断层油气藏烃柱高度与最大断距与最小断距差值,发现二者存在明显正相关关系(图7)。由于断裂错断脆性盖层是否导致油气渗漏取决于断后盖层接触厚度值,局部性盖层较薄,断裂错断后易于渗漏。统计徐家围子断陷临界CJT值为35,局部性盖层难以和断层构成联合封闭。

图7 岩性对接封闭断距与烃柱高度关系图

3 常规储层断层油气藏断—盖耦合封闭机理及油气聚集模式

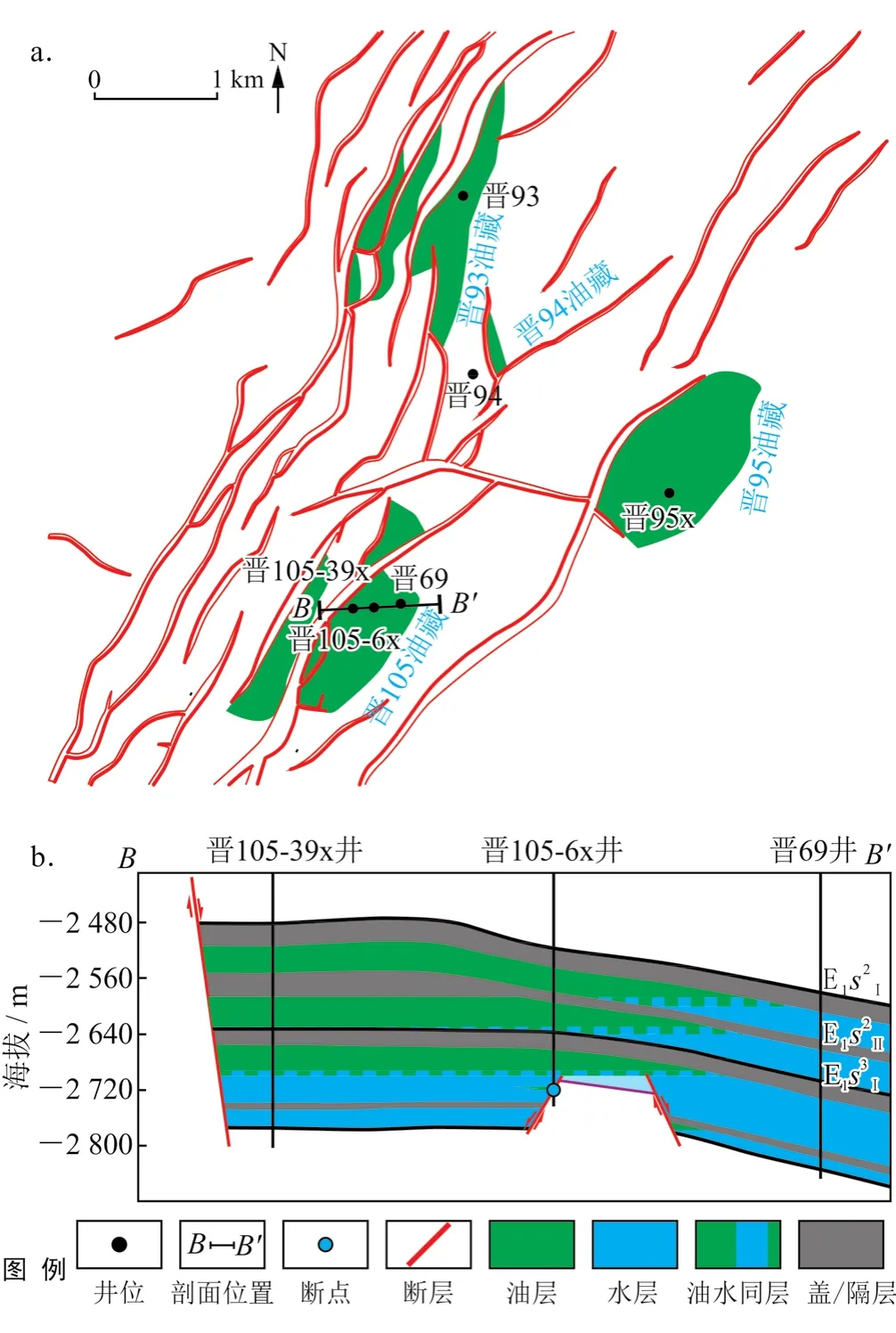

束鹿凹陷位于渤海湾盆地冀中坳陷南部,是一个典型的单断箕状断陷,地层自下而上发育古近系沙河街组(E1s)四段(E1s4)、三段(E1s3)、二段(E1s2)、一段(E1s1)、东营组(E1d)、新近系馆陶组(N1g)和明化镇组(N2m)。束鹿凹陷自东向西依次划分为东部陡坡带、中部洼槽带和西部斜坡带[50]。纵向上发育5套储盖组合,盖层分别为E1s3中部泥岩、E1s1底部和E1s2的顶部的特殊岩性段、E1s1中部泥岩和东营组二段泥岩,油主要富集在E1s1上部,E1s1下部、E1s2、E1s3储层内。平面上油主要分布在西部缓坡带变换斜坡上,均为断层油藏,包括晋93油藏、晋94油藏、晋95油藏和晋105油藏(图8-a)。

图8 渤海湾盆地束鹿凹陷油藏分布和晋105油藏剖面图

断层油藏具有3个典型特征:①整体表现为层状油藏特征,每个油藏各油水单元具有独立的气水界面(图8-b),油水界面不统一,油藏油水界面与范围内最小断层泥含量(SGR)位置和封闭能力一致;②油藏均分布在局部性盖层之下(图8-b),区域性盖层没有起到直接封盖作用;③油主要分布在反向断裂上升盘和同向断层下降盘,由于斜坡区同向断裂和反向断裂圈闭成因机制差异[51],圈闭均分布在断裂向洼一盘。

常规砂岩储层和泥岩互层地层内断裂带以碎裂岩和泥岩涂抹封闭为主,断层核自身具有封闭能力,和局部性盖层联合即可有效封闭油气,因此常规储层断层油气藏通常表现为断裂和局部性盖层共同封闭。由于碎裂岩和泥岩涂抹发育的非均质性特征,每个油水单元范围内断裂带SGR分布存在差异,导致每个油水单元油水界面不统一。同向断裂和反向断裂均具有封闭能力,但二者圈闭发育模式不同[51],斜坡区圈闭发育在反向断裂上升盘和同向断层下降盘,因此油主要分布在反向断裂上升盘和同向断层下降盘。

4 结论

1)断裂在常规砂岩储层内以碎裂变形机制为主,断层核发育碎裂岩和泥岩涂抹,自身具有较强的封闭能力,因此,断层侧向封闭类型为断层岩封闭;断裂在致密火山岩储层内以破裂作用为主,断裂带断层核发育无内聚力角砾岩,断层核不具有侧向封闭能力,因此,断层侧向封闭类型为岩性对接封闭。

2)断层封闭油气具有“漏水桶短板原理”,断层岩封闭烃柱高度取决于最小SGR分布位置及封闭能力,由于断层核非均质性特征,同一断层控制的不同油水单元油水界面不同;岩性对接封闭烃柱高度取决于圈闭范围内最大断距和最小断距之差,具有统一油水界面。

3)致密储层断层油气藏一般为块状油气藏,油气主要分布在断裂上升盘,且受区域性盖层控制;常规储层断层油气藏一般为层状油气藏,受局部性盖层和断层联合控制即可成藏。