湘中涟源凹陷杨家佬石炭系天然气成藏规律

2022-04-09龚文平董晶晶

赵 芸 李 波 龚文平 朱 锐 董晶晶

(1. 长江大学地球科学学院, 湖北 武汉 430100; 2. 中国石油新疆油田分公司重油开发公司, 新疆 克拉玛依 834000)

0 引 言

位于湘中地区的涟源凹陷是中国扬子板块东南部的重要含油气凹陷之一, 也是当前页岩油气勘探开发的主战场。 该凹陷在泥盆系和石炭系发育了厚层的碎屑岩与碳酸盐岩互层, 其中还包含多套煤层。 中石化中南石油管理局和湖南省煤炭地质勘查院曾在本区发现了大量的油气显示和工业油气流[1-2]。 前人对涟源凹陷的构造[3-6]、 沉积背景[7-8]以及勘探潜力[9-14]进行了大量研究, 由于涟源凹陷构造破坏严重、 地层剥蚀程度高, 导致区内油气保存条件差异性大。

杨家佬地区是涟源凹陷中可落实的含油气区块之一, 但目前尚未对其天然气成藏规律进行系统分析, 导致对整个区域的油气评估结果存在较大不确定性。 本文以杨家佬地区为研究对象, 综合分析天然气成藏及保存条件, 为该地区乃至涟源凹陷的天然气富集规律的总结提供了依据。

1 工区地质概况

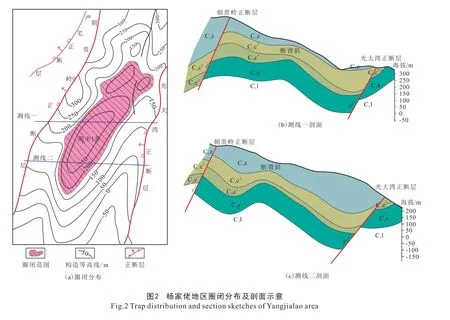

杨家佬地区位于冷水江向斜东翼的次级褶皱带内, 该区存在3 个NNE 向的正断层和众多的NNE向次级背、 向斜[15](图1), 东部有著名的百年锑矿——锡矿山。

1970—1980 年间在锑矿勘探过程中, 探井中有大量的天然气显示, 其中中勘7 井和中勘9 井还出现过较强烈的天然气井喷现象。 刘家塘段(C1l)出现了多层含气层, 然而并未对其展开测试工作[16]。 1994 年, 在株木山向斜东北钻探的冷浅1井酸化产生的天然气日产量达613.9 m3。 1995 年,中南石油管理局在杨家佬背斜南部钻探了湘冷1井, 尽管因钻探事故提前完钻, 未钻至主要目的层C1l, 只钻穿C1s, 仍发现了2 层含气层。

研究区经历了海西、 印支、 燕山和喜山等多期复杂的构造运动才形成目前的构造格局和构造样式。 根据涟源凹陷构造发展的阶段性及其表现在地层垂向序列中的区域性角度不整合、 沉积建造类型、 褶皱样式、 应力状态等, 可以将涟源坳陷地层分为4 个沉积构造层, 自下而上依次为: 第1 构造层(泥盆系—中三叠统)、 第2 构造层(上三叠统—下侏罗统)、 第3 构造层(上白垩统) 和第4 构造层(第四系)。 杨家佬是受构造影响较为强烈的地区, 地层保存不完整, 局部石炭系已出露地表。随着构造活动的进行, 研究区沉积环境也发生着相应的变化。 晚泥盆世—早石炭世随着构造隆升, 发生大规模海退, 导致研究区沉积环境从浅海环境逐渐过渡到潮坪环境, 发育的岩性也以碳酸盐岩和碎屑岩混积层系为主。

从油气勘探实践来看, 杨家佬地区已钻探的涟8 井、 湘冷1 井、 湘中1 井3 口井均在石炭系中发现了工业气流, 证实了本区石炭系海相地层中有较大规模的油气生成和聚集。 但由于钻井相对较少,研究区的构造也极为复杂, 导致目前对研究区的天然气成藏规律尚不明确, 为后期进一步勘探和开发造成了较大不确定性。

2 天然气化学组成、 类型及气源

杨家佬地区天然气主要集中在构造改造相对较弱的断背斜区域(图2)。 对研究区5 口井的7 个气样进行化学成分分析(表1), 结果表明样品中甲烷的体积分数平均为78.2%, 其中除姜1 井甲烷体积分数较低(10.4%) 外, 其他样品的甲烷体积分数均大于75%, 其中涟8 井、 湘冷1 井(6 号样) 和邵10 井的4 个样品的甲烷气体占90%以上。 气体中体积分数次之的是氮气, 体积分数平均为22.3%, 其中最大值出现在姜1 井(89.6%),其次为冷浅1 井(22.27%)。 气样中其他成分包括二氧化碳、 乙烷和丙烷等, 其体积分数相对极少。之所以本区的甲烷含量极高, 其原因主要有2 点:一是受变烃源岩生油母质的影响, 本区油气的主要来源系自生自储的下石炭统泥岩层与泥晶灰岩层,沉积有机质为Ⅲ型干酪根; 另一个主要因素是本区目的层经历过深埋藏, 烃源岩的热演化程度高。 研究区的岩心样品镜质体反射率测量结果显示, 本区的Ro均大于3%, 主要为3.57%~4.52%, 这也说明研究区的热演化程度高, 区域较高的热演化程度同样也是天然气成分的影响因素之一。 为讨论研究区的天然气主要来源, 本文对气样中甲烷的碳同位素(δ13C) 进行了测量。 结果表明, 研究区气样的δ13C测量值主要为-39.38‰~-39.66‰。 前人研究表明, 过成熟煤层气的甲烷中δ13C 多为-27.00‰,这与本区数值特征不符。 因此, 本区天然气不是煤层气, 而是Ⅲ型干酪根过成熟所形成。

表1 杨家佬地区天然气样品成分体积分数统计Table 1 Statistics of volume fraction of gas samples composition of Yangjialao area

3 储集类型及特征

3.1 储集层类型

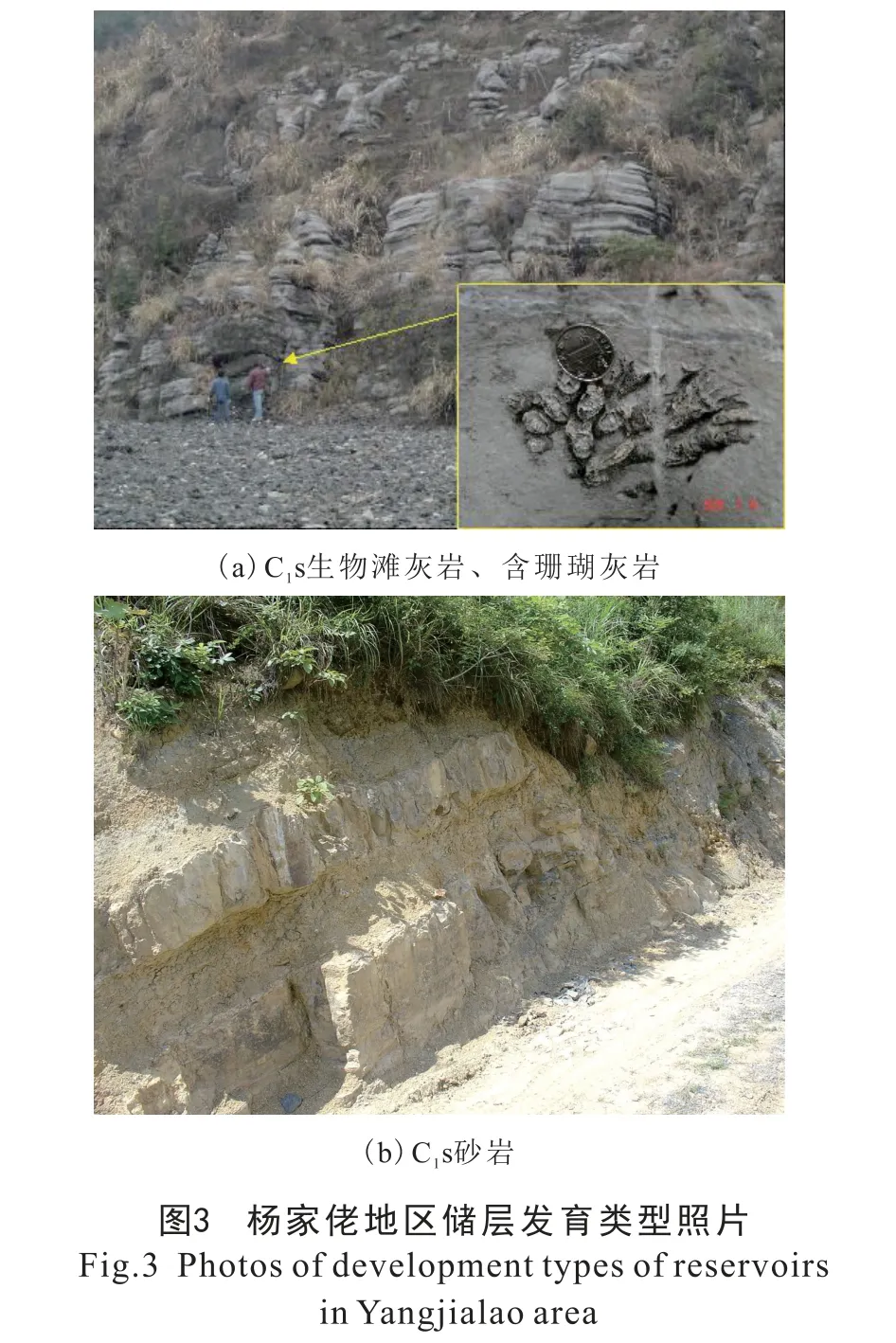

杨家佬地区石炭系沉积环境变化较大, 随着陆源碎屑物质的波动性供给, 碳酸盐台坪、 潮坪以及海岸平原等多个相带类型, 导致研究区储集岩类型较为复杂, 包括碳酸盐潮坪的白云岩、 台坪的颗粒灰岩和礁灰岩以及海岸平原的砂岩等多种类型。

碳酸盐岩储层岩性以色浅、 质纯和结构较粗的碳酸盐岩为主, 如灰岩和白云岩, 各种结晶灰岩和白云岩以及生屑灰岩、 粒屑灰岩和礁灰岩等, 按成因结构不同可进一步分为3 大类: (1) 生物礁和礁滩灰岩, 储集空间以生物体腔孔为主但多被亮晶充填, 部分充填未盈者可见到0.10 ~1.0 mm的孔隙, 偶见大于1 mm 的晶洞, 地表样品(取样避开裂隙) 有效孔隙度一般为0.6%~5.0%, 渗透率小于0.1×10-3μm2; (2) 亮晶颗粒灰岩, 原生粒间孔和晶间孔经过成岩改造多被亮晶方解石充填, 部分充填未盈, 偶见溶孔和晶洞, 也见有次生裂隙和压溶成因的缝合线, 地表样品测得的有效孔隙度一般为0.5%~5.7%, 渗透率小于0.1×10-3μm2; (3)粉—细晶灰质白云岩, 储集空间为晶间孔, 偶见晶间溶孔和次生裂隙, 地表样品的有效孔隙度一般为0.67%~1.17%, 渗透率均小于0.1×10-3μm2。

除上述3 类碳酸盐储集岩外, 在研究区石炭系还普遍分布着多套碎屑岩储层, 岩性包括含砾细砂岩、 中砂岩、 细砂岩以及粉砂岩。 由于受到后期胶结作用的影响, 本区碎屑岩颗粒间多被钙质和硅质胶结, 导致岩石致密坚硬, 有效孔隙度一般为1.00%~5.57%, 渗透率均小于0.1×10-3μm2, 物性较差。 而且它的次生裂隙远不及粗结构碳酸盐岩发育。 砂岩分布于各时期的滨海潮汐带, 尤其以大塘阶石磴子段沉积时期的三角洲和滨海相砂岩分布最广。

3.2 储层物性特征及孔隙结构

研究区储层物性较差, 属于低孔、 特低渗储层(表2)。 孔喉半径小于0.04 μm 的微孔隙占96%以上, 孔喉半径为0.10 ~0.25 μm 的孔隙占0.9%,0.25~0.63 μm 的孔隙占2.5%, 0.63~2.50 μm 的孔隙仅占0.1%。 总体反映现今岩石基质的物性条件极差。 从铸体薄片观察, 只有个别样品能注进胶, 用1 mm 测网间距测得的面孔率, 仅邵9 井大于0.001%, 其余均为0.000 7%。 其值如此之低,说明岩石中的各种原生孔隙已经消失, 而次生孔隙也很不发育。 少量电镜样品反映本区碳酸盐岩储层质纯, 只见很少很细的晶间孔、 粒间孔和溶蚀针孔, 这与压汞资料基本吻合。 而碎屑岩储层由于次生石英加大或重结晶作用明显, 岩石十分致密, 只有个别很细裂缝存在。

表2 涟源凹陷杨家佬地区C1s、 C1l 储集岩物性参数Table 2 Parameters of physical property of C1s and C1l reservoir rocks in Yangjialao area of Lianyuan Sag

通过对分析化验资料的统计归纳, 认为研究区储集空间主要为孔隙和裂缝2 种类型。

孔隙型: 区内下石炭统刘家塘段和石磴子段生屑灰岩发育有原生孔隙和次生孔隙2 种。 由于压实、 胶结以及重结晶等成岩作用的影响, 原生的粒间孔和生物内腔孔基本消失, 仅保留了少量的晶间孔。 由于构造抬升, 导致大气淡水淋滤, 从而在岩层中形成了大量的溶蚀次生孔隙, 这一类型是本区最为主要的孔隙类型。

裂缝型: 研究区受印支运动影响强烈, 形成大量的构造缝, 同时由于构造抬升, 石炭系受大气淡水淋滤作用, 在原有构造缝或者节理基础上发育一系列的溶蚀缝(表3)。 本区裂缝的保存程度存在差异, 在石炭系中下部裂缝多被方解石充填, 仅在石炭系顶部兼有半充填裂缝。

3.3 储层物性的受控因素

本区储层物性的好坏与岩石性质、 孔隙类型和裂缝发育程度密切相关, 而这些都直接受控于岩石形成时的沉积环境、 成岩后生变化以及构造运动的改造作用等。

3.3.1 沉积环境

本区沉积相类型复杂, 有利于储层发育的沉积相带包括碳酸盐潮坪、 台坪以及海岸平原3 种相带。 碳酸盐岩潮坪中灰质白云岩是主要的储集岩类型, 其有利相带为潮上坪; 碳酸盐台坪的有利岩性为生物滩灰岩、 含珊瑚灰岩(图3 (a) ), 其有利的相带类型为生物礁和生屑滩, 这也是本区最为主要的储集类型; 海岸平原是研究区石炭系碎屑岩主要的发育相带, 其储层类型为细—中砂岩, 有利的微相为河道沉积(图3 (b) ), 砂岩厚度整体向上逐渐减薄, 泥质含量逐渐增加。

3.3.2 成岩后生变化

杨家佬地区碳酸盐岩储层所经历的成岩序列、孔隙类型及演化特征见图4, 总体具有随成岩阶段的加深, 压实作用不断加强, 孔隙度逐渐减小。 但由于白云岩化、 压溶和溶蚀作用的出现, 使研究区次生孔隙有所增加。

白云岩化: 本区在中上石炭统和下石炭统梓门桥段主要发育碳酸盐潮坪沉积。 在准同生期由于蒸发泵白云岩化和回流渗透白云岩化作用, 原生的灰岩转换为白云岩, 所形成的白云岩多为泥晶—微晶, 局部仍保留未被交代的方解石。 正是白云岩化作用, 在原生碳酸盐岩中产生了较多的晶间孔, 使储层产生大量次生孔隙。

压溶作用: 发生于深埋阶段的成岩晚期。 由于压强增大, 使碳酸盐岩发生局部溶解, 形成与岩石层理大致平行的压溶缝。 在野外露头及岩心观察过程中, 发现本区各期碳酸盐岩中, 缝合线都比较发育, 且沿缝合线附近溶孔较发育, 对提高储层物性具有明显作用。

溶蚀作用: 因地表水的渗流和地下水的循环而发生的各种溶蚀作用, 不仅直接产生了较多的各种溶蚀孔隙, 而且随着孔隙流体在构造缝内窜流和溶解, 使原有构造缝扩大, 形成了一些溶缝和溶洞,从而提高岩石的孔隙度和渗透率。

3.3.3 构造运动

地壳运动不仅造就了有利于储层发育的沉积环境, 而且还在储层形成以后, 因动力作用而形成的庞大的裂缝系统, 可以大大改善储层的物性条件,甚至可以形成裂缝型储层。 本区石炭系海相碳酸盐岩沉积以后, 印支运动和燕山运动对研究区造成了较大的影响, 随着挤压破裂形成了一系列构造裂缝, 加之构造运动所产生的裂缝与本区的2 个主油气聚集期相配套, 这对储层物性的改善和油气的及时聚集成藏都起到了重要作用。

4 盖层条件

杨家佬地区石炭系的盖层主要为下石炭统大塘阶测水段(C1c) 的含煤地层。 通过多点取样分析, 本区测水煤系泥岩有较好的封盖能力, 但出露地表的泥岩, 因上覆地层的剥蚀, 压力的释放, 加之地表风化作用的影响, 泥岩较松散, 因此突破压力较低, 一般为4~5 MPa, 随着泥岩埋深的增大,突破压力明显提高, 最大可达28.19 MPa (表4)。综上所述, 盖层的微孔隙及突破压力分析资料显示, 该区有较强的封盖能力。

表4 杨家佬地区C1c 盖层封盖能力测试结果Table 4 Tested results of sealing capacity of C1c seal rock in Yangjialao area

5 成藏期次

对涟源凹陷杨家佬地区C1s 岩心样品的包裹体进行分析, 研究区包裹体均一温度为120.8 ~169.7 ℃ (表5)。

表5 涟源凹陷杨家佬C1s 包裹体均一温度测定结果Table 5 Measured results of homogeneous temperature of C1s inclusion in Yangjialao area of Lianyuan Sag

根据包裹体均一温度的集中程度, 可将研究区的均一温度划分2 个集中温度区间, 分别为120.8~126.2 ℃、 154.4 ~169.7 ℃, 代表着本区存在2 次油气充注(图5)。 根据这2 个充注温度的区间, 结合埋藏史和地温梯度分析, 认为杨家佬石炭系储层的2 次油气充注分别发生在早三叠世和晚三叠世。

包裹体的荧光特性证实存在着2 次油气充注。

研究区C1s 黄灰色薄—中厚层灰岩中的24 号样品(图6 (a)、 (b) ), 未见含油包裹体, 但裂缝中见沥青, 这些沥青应为早期充注油气被降解氧化的产物。 C1s 溶洞充填的亮晶方解石中33 号样品, 发现了一些填充在溶蚀孔中的微弱白色荧光的纯气相包裹体, 这些包裹体系晚期过成熟天然气充注的结果(图6 (c)、 (d) )。

6 天然气成藏规律

6.1 油气运移过程

据碳酸盐岩的成岩作用研究, 本区以碳酸盐岩为主的烃源岩, 因碳酸盐岩成岩固结早, 压实作用较弱, 受其影响, 其烃类的运移以“生烃增压”为主要驱动力, 在低孔、 低渗的碳酸盐岩储层中,因驱动力小, 储集物性差, 烃类的运移一般以慢速、 短距离运移为特征。

6.2 圈闭形成与油气演化匹配

杨家佬地区的埋藏史和生烃史分析认为研究区泥盆系和石炭系的烃源岩在三叠纪已达到了生油门限, 开始大量的生排烃。 而在此时中三叠世的印支运动Ⅰ幕在研究区造成了极为强烈的挤压, 形成了一系列宽缓背斜的格局, 并在背斜边部形成了一系列北东—南西向的断层。 背斜的形成为油气充注形成了良好的构造圈闭, 而断层的出现则为油气运移提供了通道。

6.3 成藏规律的初步分析

6.3.1 近源富集成藏

杨家佬地区天然气藏为典型的自生自储型气藏, 主要有3 方面依据。

(1) 湘中1 井杨家佬含天然气构造和该区众多天然气自喷井的发现以及该带的优越成藏条件分析, 锡矿山背斜是一个印支期的古油气藏。

(2) 据沉积相分析, 该天然气聚集带靠近C1l 、C1s 两个主力烃源层位的主力生烃相区——台洼灰泥岩相(图7)。 该相带发育1 130 余米不同层位的烃源岩, 平均有机碳质量分数最高可达1.3%, 一般可达0.7%。 良好的烃源条件, 为该区天然气的富集提供了烃源保障。

(3) 有利的储集岩发育相带与主力生烃相带在平面上的有效配置, 促使天然气近源成藏。 在涟源凹陷台洼(盆) 相带外侧的斜坡带是下石炭统储集岩的发育相带, 都具备近源成藏的条件, 是天然气的主要聚集地带, 也是今后主要的勘探选区方向。

6.3.2 后期改造中二次(残留) 成藏

前文述及, 中三叠世的印支运动I 幕与研究区泥盆系和石炭系的烃源岩生排烃形成了良好的匹配关系。 但随着中侏罗世燕山运动的出现, 对前期形成的圈闭和油藏造成了破坏和改造。 本区燕山运动主要为强烈的北西—南东向水平挤压, 造成构造样式发生明显改变, 导致中石炭统(C2) 近直立,在研究区形成紧闭背斜和背斜侧翼的逆冲断层(图8)。 而地层的持续抬升导致在背斜处出现大量的侵蚀, 造成早期油气藏的破坏。 杨家佬地区石炭系测水段包裹体样品的荧光观察结果也显示大部分样品在裂缝、 粒间或溶洞见无荧光的沥青和火红色荧光的沥青, 这也证明了研究区发生过油气充注,而后期随着热演化程度升高, 油气降解氧化, 是油气藏被破坏的证据。

6.3.3 晚期成藏

在杨家佬地区还存在晚期成藏的过程。 从生排烃过程来看, 本区在晚三叠世—中侏罗世之间出现了二次生烃, 此时因烃源岩成熟度过高, 以生气为主。 而随着燕山运动持续, 研究区在强烈的挤压应力作用下还形成了新的构造圈闭。 这些圈闭与二次生烃相匹配, 在研究区形成了大量的气藏。

7 结 论

(1) 研究区产出的天然气以甲烷为主, 氮气次之, 其形成并不与石油相伴生, 属天然气单独聚集成藏。

(2) 研究区主要储层为下石炭统的生屑灰岩、云质灰岩、 含泥质较少的微—细晶灰岩以及薄层状含砂泥页岩。 从岩石相及其组合关系来看, 本区还发育珊瑚礁、 生物滩储层。

(3) 研究区储集空间有孔隙和裂缝2 种不同类型, 其主要的控制因素在于成岩后生阶段的长期演化和构造裂缝的发育程度。

(4) 研究区石炭系测水段煤层是良好的区域性盖层, 其沉积厚度大、 分布连续, 与下伏储集层形成良好的储盖组合, 多集中于向斜区和少量背斜区, 虽分布范围有限, 但仍能够起到对油气的遮挡。

(5) 研究区为多期成藏, 其中晚三叠世是主要的天然气充注时期, 早三叠世的天然气充注量相对较少。 就成藏方式而言, 存在近源富集成藏、 后期改造二次成藏以及晚期成藏3 种模式。