葡萄炭疽病病原生物学特性及室内毒力测定

2022-04-08陈灿灵薛春丽朱天贵李正旭袁盛勇

孔 琼,倪 锐,陈灿灵,薛春丽,朱天贵,李正旭,袁盛勇

(1.红河学院生物科学与农学学院/云南省高校滇南特色生物资源研究与利用重点实验室,云南蒙自 661199;2.蒙自市农业和科学技术局,云南蒙自 661199)

葡萄(Vitis vini feraL.)为葡萄科葡萄属木质藤本植物,其果实营养丰富,用途广,是全球最广泛栽培的水果之一,其种植面积和产量居世界水果生产前列。据不完全统计,我国葡萄栽培面积已超过1198.5万亩,鲜品产量超过1366.9万t[1]。目前鲜食葡萄种植是我国农业产业结构调整中的主导产业,也是很多县市农民发家致富的产业之一[2]。但随着葡萄大面积种植和品种的单一化,病害也随之增多,成为葡萄生产上的主要问题。据课题组前期于2015—2016年在云南省蒙自市草坝镇进行葡萄病虫害调查时发现未套袋的“红提”和“黑蜜”果实上炭疽病较为严重,其发病率高达50%,该病主要降低了果实品质和产量,还造成了巨大的经济损失。该病主要为害果实,同时穗轴、叶片、叶柄和新梢也会感病。其中发病果实表面产生褐色小斑点,随后扩大形成黑褐色圆形凹陷病斑,温度高和湿度大时,凹陷病斑处溢出粉红色黏液,最后造成果实脱落和腐烂[3-4]。前人将其病原菌鉴定为炭疽菌属的胶孢炭疽菌(Colletotrichum gloeosporioides)和尖孢炭疽菌(Colletotrichum acutatum)2种[5],而我国仅有胶孢炭疽菌(Colletotrichum gloeosporioides)侵染葡萄引起炭疽病的报道[6-8]。该病在多雨和潮湿条件下发病流行,主要于葡萄着色期开始盛发,病穗率有时高达50~70%,引起严重减产[9]。本课题组前期进行了蒙自市葡萄病虫害的田间调查,发现葡萄炭疽病发病较为严重,且将病原分离鉴定为胶孢炭疽菌(Colletotrichum gloeosporioides),但目前关于云南省蒙自市葡萄炭疽病的田间发病规律、病原菌种类等相关研究均无报道。因此本文采用葡萄炭疽病病原胶孢炭疽菌为试验材料,对该病原进行生物学特性和室内药剂筛选,为云南蒙自市葡萄炭疽病的发生规律和田间防治提供试验数据。

1 材料与方法

1.1 供试菌株和药剂

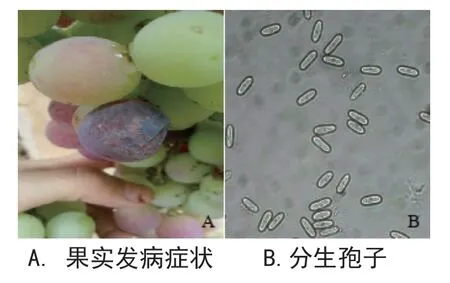

采用组织分离法对蒙自市草坝镇的带病“黑蜜”果实(图1-A)进行病原菌分离,参考《植物病原真菌学》张忠义等[10]进行形态特征观察,并对其致病性进行了测定,最终将其病原鉴定为胶孢炭疽菌Colletotrichum gloeosporioides Penz(图1-B)。毒力测定使用了9种杀菌剂,即10 %苯醚甲环唑(北京北农天风农药有限公司)、250 g/L吡唑醚菌酯(德国巴斯夫股份有限公司)、50 %啶酰菌胺(德国巴斯夫股份有限公司)、125 g/L氟环唑(德国巴斯夫股份有限公司)、50 %福美双(河北赞峰生物工程有限公司)、30 %己唑醇(华北制药集团爱诺有限公司)、25 %丙环唑(上海生农生化制品有限公司)、250 g/L戊唑醇(安道麦马克西姆有限公司)、80 %代森锰锌(印度科门德国际有限公司)。

图1 葡萄炭疽病田间症状及病原菌形态特征

1.2 方法

1.2.1 病原生物学特性研究

1.2.1.1 温度对病原菌菌落生长、孢子萌发、产孢量及孢子致死温度的影响

温度梯度设为5℃、10℃、15℃、20℃、25℃、30℃、35℃和40 ℃,将直径为6 mm菌丝块接种于PSA平板中央,置于上述温度下恒温暗培养。每个处理3次重复,第7 d对菌落直径和产孢量进行统计;同时将制好的孢子悬浮液置于不同温度下进行培养,24 h后镜检,统计孢子的萌发情况[11]。

孢子致死温度的测定:取2 mL菌悬液装入灭菌试管中,分别在40 ℃、42 ℃、44 ℃、46 ℃、48℃、49 ℃、50 ℃、51 ℃、52 ℃下恒温水浴加热15 min,取出后立即在冷水中冷却,在干净无菌的凹面玻璃上注入1~2滴菌液,于25 ℃下保湿培养,24 h后在显微镜下观察并对结果进行记录。

1.2.1.2 pH对病原菌菌落生长及产孢的影响

用0.1 mol/L HCL或NaOH分别制成pH为3、4、5、6、7、8、9和10的PSA平板,于平板中接入菌丝块后置于恒温培养箱中(1.2.1.1中筛选出测最佳温度)进行生长,7 d后统计结果。

1.2.1.3 光周期对病原菌菌落生长及产孢的影响

将接入PSA平板中央的菌丝块置于1.2.1.1中筛选出测最佳温度下,全日照、全黑暗、光暗交替三种光周期恒温培养,于第7 d测定结果。

1.2.1.4 不同碳氮源对病原菌菌落生长及产孢量的影响

用查彼(Czapek)培养基为基础培养基,以等质量的葡萄糖和淀粉等碳源取代Czapek培养基中蔗糖制成含碳培养基;同样以等质量的硝酸铵、硫酸铵、蛋白胨、牛肉膏、酵母膏替换Czapek培养基中硝酸钾制成含氮培养基,于1.2.1.1中筛选出测最佳温度下恒温培养,7 d后测量结果。

1.2.1.5 湿度对孢子萌发的影响

将孢子悬浮液均匀涂抹于载玻片上,在室温下自然干燥,用小容器调节法,以硫酸控制相对湿度,湿度设置为55%、65%、75%、80%、85%、90%、93%、95%、98%、100%[11]。置于1.2.1.1中筛选出测最佳温度下暗培养,24 h 后统计萌发率。

1.2.2 病原菌室内毒力测定

将9种杀菌剂分别配制成不同浓度的含药PSA平板,并接入直径为6 mm菌丝块,设不含药为空白对照,3次重复,于1.2.1.1中筛选出测最佳温度下暗培养8 d,用十字交叉法测量菌落直径,计算相对抑制率。公式为:相对抑制率=[(对照菌落生长直径—处理菌落生长直径)÷对照菌落生长直径]×100%[12]。所得结果经Finney几率分析法和DPS统计软件进行处理,求出各杀菌剂的毒力回归方程、EC50及相关系数(r)。

2 结果与分析

2.1 生物学特性

2.1.1 温度对病原菌菌落生长、产孢量及孢子萌发的影响

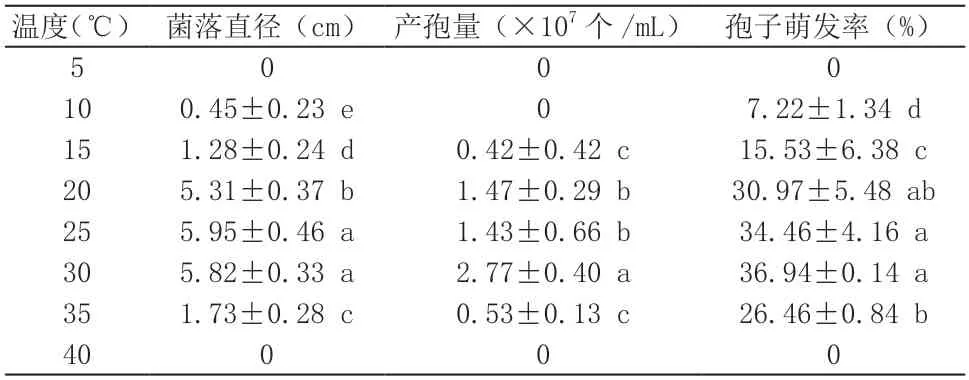

葡萄胶孢炭疽菌在温度为5℃和40℃时菌丝不生长,10℃时菌丝少量生长,且无孢子产生(表1)。适宜菌丝生长和孢子萌发的温度范围为20℃~ 30 ℃,其中25℃和30℃下最高,二者之间在0.05水平下差异不显著。在20℃~ 30℃的温度范围内,病原菌的产孢量随着温度的增加而增高,且于30℃时达到最大为(2.77±0.40)×107个/mL,显著高于其他处理。因此高温有利于该病原菌的生长发育,且病菌菌丝生长、产孢和孢子萌发的适宜温度为20℃~30 ℃,最适温度为30℃。

表1 温度对病原菌菌落生长、产孢量和孢子萌发的影响

2.1.2 孢子致死温度

通过测定,发现分生孢子在40℃~ 52 ℃共计9个温度条件下水浴15 min后,其在40℃、42℃、44℃、46℃和48 ℃下均能萌发,且萌发率呈现下降趋势,分别下降了10.25%、5.23%、3.94%、3.01%和1.64%,而49℃、50℃和52 ℃下均不能萌发。因此分生孢子的致死温度为49 ℃、15 min。

2.1.3 pH对病原菌菌落生长及产孢的影响

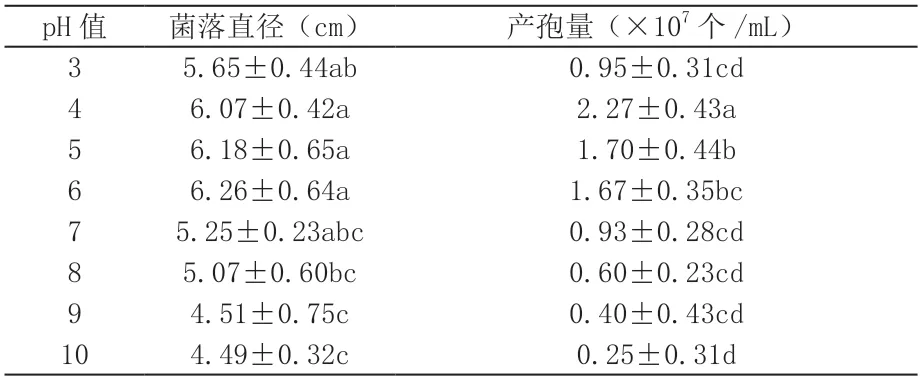

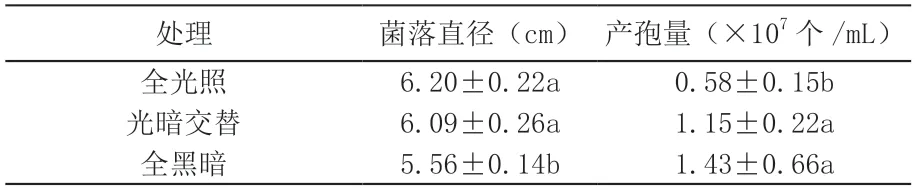

由表2可看出葡萄炭疽病原菌对酸碱适应性较强,菌丝能在pH值在3~10范围内生长,同时也有孢子产生。pH 为6时,菌丝生长虽然达到最大,但与pH为4和5的处理差异不显著;而产孢量于pH为4的处理达到最高为(2.27±0.43)×107个/mL,显著高于其他处理。说明该病原菌喜酸性环境。

表2 pH对病原菌菌落生长及产孢量的影响

2.1.4 光周期对病原菌菌落生长及产孢的影响

葡萄炭疽病病原菌在三种不同光周期处理下均能生长和产孢(见表3)。其中全黑暗处理下菌落生长最慢,显著低于有光照的处理,而产孢量达到最大为(1.43±0.66)107个/mL,显著高于其他两种光周期处理。因此光照有利于菌丝的扩展,黑暗有利于产孢量的增加。

表3 光周期对病原菌菌落生长及产孢的影响

2.1.5 不同碳氮源对病原菌菌落生长及产孢的影响

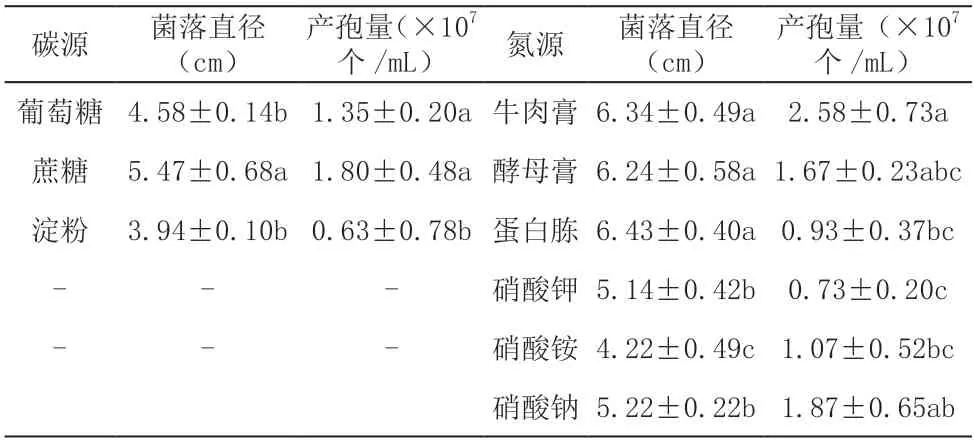

在测试的3种碳源中,蔗糖为碳源的培养基上菌丝生长最快和产孢量最高(表4)。此时菌落直径为(5.47±0.68)cm,其次为葡萄糖和淀粉的处理,但二者差异不显著。而在供试的6种氮源下,适合菌丝生长的氮源是蛋白胨、牛肉膏和酵母膏,其中蛋白胨的处理为最大为(6.43±0.40)cm,三种处理间差异不显著;适合产孢的氮源是牛肉膏和硝酸钠,其中牛肉膏的处理最高为(2.58±0.73)×107个/mL。因此适合病原菌菌丝生长和产孢的碳氮源是蔗糖和牛肉膏。

表4 不同碳氮源处理对胶孢炭疽菌菌丝生长和产孢量的影响

2.1.6 湿度对孢子萌发的影响

在测试的10个湿度条件下,孢子萌发率与湿度成正比关系,且高湿条件有利于孢子萌发(图2)。当相对湿度低于80%时,孢子不能萌发,而在80%~100%均能萌发,且随着湿度的增加孢子萌发率增高,100%时孢子萌发率达到最高,为47%。

图2 不同湿度对炭疽菌孢子萌发的影响

2.2 杀菌剂对病原菌的毒力比较

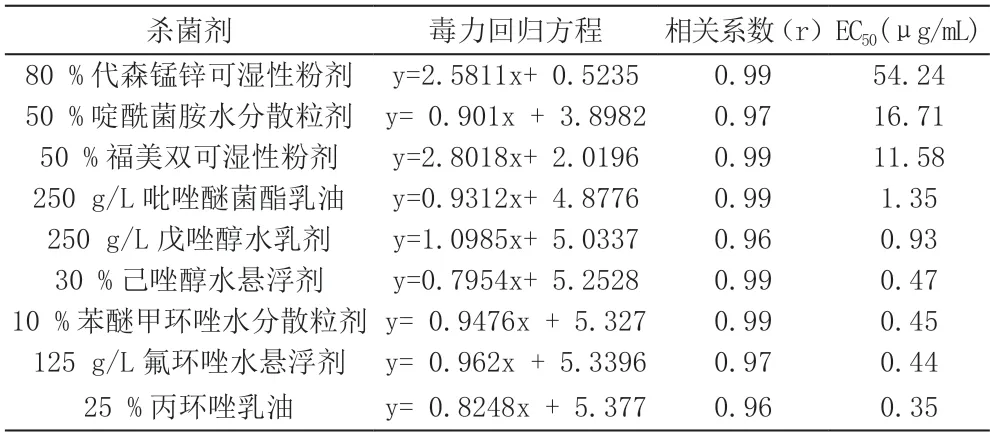

通过菌丝生长速率法测定发现,9种杀菌剂对葡萄炭疽病菌丝生长均有不同的抑制作用(表5)。其中丙环唑乳油、氟环唑水悬浮剂、苯醚甲环唑水分散粒剂、己唑醇水悬浮剂的抑制效果较好,其EC50均低于0.50 μg/mL,分别为0.35μg/mL、0.44μg/mL、0.45 μg/mL、0.47 μg/mL,且相关性高,适合田间用药选择。戊唑醇水乳剂和吡唑醚菌酯乳油的EC50介于0.50~ 1.50 ug/mL之间;而福美双可湿性粉剂、啶酰菌胺水分散粒剂和代森锰锌可湿性粉剂的EC50较大,介于10~ 55 μg/mL之间。

表5 9种杀菌剂对葡萄炭疽病病原的抑制结果

3 讨论与结论

植物病害的发生流行是寄主、病原和环境互作后的结果,因此病原菌生物学特性与病害发生发展有着紧密联系。炭疽菌属(Colletotrichum)是一类寄主广泛的植物病原真菌,目前有600余种,多发生于高温湿热地区,主要引起叶斑、枝枯、烂果等,造成减产。其中较为常见的致病种是胶孢炭疽菌(Colletotrichum gloeosporioides)[13-14]。本研究从云南葡萄种植产区蒙自市的葡萄炭疽病标本上分离鉴定出其病原菌为胶孢炭疽菌,该菌菌丝生长和孢子萌发的温度范围为20℃~30℃,且最适温度为25℃,而产孢适宜温度相对较高为30℃,分生孢子致死温度为49 ℃、15 min;喜高湿环境,孢子萌发相对湿度要求高于80%;光照有利于菌丝的扩展,黑暗有利于产孢量的增加;这些与董阳辉等和赵杰等对葡萄炭疽病生物学特性测定中温度、湿度和光照等影响因素结果相似[15-16]。但与王培松等[17]对山东烟台葡萄炭疽菌的生物学特性研究结果略有差异,可能是同一病原菌存在不同的生态适应性。不同酸碱环境和营养条件对葡萄胶孢炭疽菌生长也有较大影响。本文中病原菌菌落生长的适宜pH范围较大,其菌丝生长最适pH为6,产孢最佳pH为4,喜酸性环境;适宜病菌菌丝生长和产孢的碳源和氮源是蔗糖和牛肉膏,而无机氮源的促进生长效果不佳;相似的结果也表现于董阳辉等和赵杰等对葡萄炭疽病生物学特性测定中[14-15]。因此该病易在高温、高湿和酸性环境(果实着色期)下侵染和发生,这与葡萄炭疽病易发生流行于蒙自市草坝镇的5月下旬葡萄收获季节的天气条件相一致。

关于葡萄炭疽病的防治主要还是化学防治,目前主要采用三唑类甾醇脱甲基抑制剂咪鲜胺、戊唑醇、苯醚甲环唑,以及甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂嘧菌酯、吡唑醚菌酯等多种药剂交替使用[18-21]。本文采用菌丝生长速率法测定了9种杀菌剂对葡萄炭疽病病原胶孢炭疽菌的毒力情况,发现丙环唑、氟环唑、苯醚甲环唑和己唑醇抑菌活性很高,EC50分别为0.35μg/m、0.44μg/m、0.45μg/m、0.47μg/mL。因此,在防治葡萄炭疽病时,上述所测定的4种三唑类甾醇脱甲基抑制剂是值得推荐的杀菌剂,其次是有机硫类的福美双和烟酰胺类的啶酰菌胺等。若要将本文的研究结果应用于田间,还需要进一步的盆栽防治试验,或者将上述6种不同类型的药剂混配筛选,才能进行该病害的有效防控。