挠力河湿地软体动物群落对湿地恢复的生态指示作用1)

2022-04-06刘笳旻徐磊商淋友刘曼红崔兴波王广鑫

刘笳旻 徐磊 商淋友 刘曼红 崔兴波 王广鑫

(东北林业大学,哈尔滨,150040)(黑龙江挠力河国家级自然保护区管理局红兴隆分局)

湿地生态系统是世界上最易受影响和崩溃的生态系统[1],水陆过渡性使其拥有了丰富的生物多样性,让其成为全球三大生态系统之一[2]。在人类活动的影响下,湿地遭受了不同程度的干扰和退化[3]。挠力河自然保护区由于过度的农业开垦使原有湿地生态环境受到严重破坏,地表及地下水质均呈明显下降趋势[4]。为此,挠力河国家级自然保护区开始实施退耕还湿工程,其中2014年退耕还湿30.04 km2,2017年退耕还湿13.33 km2,退耕项目实施后,有必要对退耕湿地的恢复情况进行监测。

指示生物监测是利用水环境中指示物种的数量及群落结构等指标监测水生态系统的健康状态,相比于常规理化监测和预警,能更直接地反映水体的生态质量[5-7]。而软体动物作为大型底栖动物的重要组成部分,具有迁徙能力差、易采集,对湿地的水质变化、植被组成、群落演替影响敏感等特点,是湿地环境的指示生物[8]。Muotka et al.[9]研究表明,在生境恢复过程中,软体动物群落可在较短的时间内快速恢复。

本研究通过对软体动物群落进行抽样调查,鉴定软体动物的种类及数量,并尝试利用水体理化因子对软体动物的生态指示作用进行验证,为退耕湿地的恢复情况及下一步退耕还湿工程的实施提供参考。

1 研究区概况

黑龙江挠力河国家级自然保护区位于三江平原腹地,地跨宝清、饶河、抚远、富锦三县一市,地理坐标为132°22′29″~134°13′45″E,46°30′22″~47°24′32″N,保护区总面积约为16 hm2。保护区的主要补给水源以挠力河及支流七星河、蛤蟆通河、宝清河为主。挠力河为乌苏里江一级支流,发源完达山脉北坡,自西南流向东北,于饶河县注入乌苏里江。挠力河自然保护区属于自然生态系统中的内陆湿地与水域生态系统类型,是水生、陆栖生物及其生境共同形成的湿地及水域生态系统,并以水生及陆栖生物为主要保护对象,该生态系统动植物资源丰富,共记录593种动物[10]。

当前,很多学者对挠力河自然保护区已经开展多方面的研究,包括渔业[11]、硅藻植物[12]、气候变化[13]、土地利用[14]、生态需水量[15]、景观格局[16]等方面。此外,刘曼红等[17]于2016年对挠力河湿地的大型底栖动物进行研究,但该研究只针对自然湿地,并未涉及到退耕湿地。

2 研究方法

2.1 采样点分布

根据研究地地理环境状况及气温等条件,于2019年夏季,在挠力河自然保护区内的创业农场、红卫农场、胜利农场、饶河农场、红旗岭农场、八五三农场、八五二农场、五九七农场等8个农场保护区管护站进行软体动物样本的采集及水体理化因子的测量。

如图1所示,采样点共计32个。本研究根据挠力河自然保护区退耕还湿情况,于退耕还湿地设置6个采样点,包括胜利农场2个采样点:10#、11#;红旗岭农场3个采样点:19#(退耕湿地七里沁河)、20#(退耕湿地观景台)、21#(退耕湿地观鸟台);八五二农场1个采样点:28#(小饶河)。其中,19#、20#、21#、28#采样点位于2014年退耕还湿地,10#、11#位于2017年退耕还湿地,其余26个采样点均匀分布在9个农场的自然湿地。

图1 挠力河自然保护区采样点分布

2.2 样品采集与分析

2.2.1 水体理化指标测定

使用YSI-6600多功能水质分析仪在采样点现场测量水温、电导率、酸碱度、氯离子、铵根、硝酸根、浊度、叶绿素及溶解氧等水体理化因子。将采集的水样带回实验室,使用HACH(USA)公司的水质多参数分析系统(DRB200、DR1900)测量水体总磷、总氮。

2.2.2 样本采集与鉴定

本研究主要使用矩形抄网(网口为25 cm×25 cm,网孔径为500 μm)进行软体动物样本采集。将采集到的样本置于白瓷盘中,用镊子将软体动物样本与沙砾、泥浆、底物分离。根据取样点对样本进行分组,并将固定好的样本置于100 mL标记的塑料容器,用体积分数95%乙醇溶液保存。在实验室中,将软体动物置于解剖显微镜下进行观察,根据物种外部形态及专业分类书籍[18-19]将样本鉴定至种。

2.3 功能群划分

本次调查参考大型底栖动物功能群划分方式[20],将软体动物摄食功能群划分为2种类型,即过滤收集者、刮食者。

2.4 数据处理

根据每个采样点的软体动物群落组成,进行Simpson多样性指数、Shannon-Wiener多样性指数、Margalef物种丰富度指数等生物多样性指数分析。3种指数的计算通过使用PAST v2.17软件进行。

使用R软件中的metaMDS完成非度量多维标度分析(NMDS);使用SPSS 19进行单因素方差分析,分析在自然湿地与2014年退耕湿地、2017年退耕湿地中软体动物生物多样性的差异;使用Canoco 5.0软件对物种数据及水环境因子数据进行典范对应分析(CCA),探究环境对软体动物的影响。

对优势度指数(Y)进行计算,公式如下:

Y=(ni/N)×fi。

式中:N为底栖群落总个体数量;ni为第i物种的个体数;fi为该物种在各样点出现的频率。当Y>0.02时,为优势种;当fi>65%时,为常见种[17]。

通过《地表水环境质量标准(GB3838—2002)》,对所选取的理化因子进行单因子评价,具体标准见表1。

表1 地表水环境质量标准(GB3838—2002)

耐污值是指生物对污染因子的忍耐力。根据大型底栖无脊椎动物耐污值的高低,可将其分为3类:耐污值不高于3,为敏感类群;耐污值在3~7,为一般耐污类群;耐污值不低于7,为耐污类群[21]。物种耐污值参考赵瑞等[22]在辽河所测数据。

3 结果与分析

3.1 软体动物物种组成特征

本研究在挠力河自然保护区共采集软体动物样本771个,物种鉴定结果共9科16种,其中椎实螺科种类最多(4种),分别为静水椎实螺(Lymnaeastagnalis)、耳萝卜螺(Radixauricularia)、椭圆萝卜螺(R.swinhoei)、卵萝卜螺(R.ovata);扁蜷螺科次之(3种),分别为凸旋螺(Gyraulusconvexiusculus)、大脐圆扁螺(Hippeutisumbilicalis)、半球多脉扁螺(Polypylishemisphaerula)。腹足纲个体数占比高达92.35%,其摄食功能群划分结果全部为刮食者。此外,在挠力河自然保护区首次发现泉膀胱螺(Physafoncinalis),为少见的左旋螺。

表2 挠力河自然保护区软体动物信息

3.2 软体动物生物多样性指数

利用PAST v2.17软件对各样点的Simpson多样性指数,Shannon-Wiener多样性指数、Margalef指数进行计算,然后对自然湿地、2014年退耕湿地、2017年退耕湿地3种生物指数进行对比分析。结果如表3所示,2014年退耕湿地与自然湿地的数值较为接近,2017年的数值有待提升。

表3 自然湿地与退耕湿地生物多样性指数

使用SPSS 19软件对自然湿地、2014年退耕湿地、2017年退耕湿地的软体动物3种生物多样性指数进行单因素方差分析,结果表明,2014年退耕湿地与自然湿地的软体动物生物多样性差异不显著(P>0.05),2017年退耕湿地与自然湿地的生物多样性差异显著(P<0.05)。2014年退耕湿地的软体动物群落状况与自然湿地差别不大,由此表明2014年退耕湿地水环境与自然湿地很接近;而2017年退耕湿地的软体动物群落结构单一,生物多样性较低,表明2017年退耕湿地与自然湿地仍存在一定差距,要恢复到与自然湿地相似的水平还需要一定的时间。

3.3 优势种分布

如表4所示,本研究的优势种分别为黑龙江短沟蜷(Semisulcospiraamurensis)、赤豆螺(Bithyniafuchsiana)、耳萝卜螺、椭圆萝卜螺、大脐圆扁螺。黑龙江短沟蜷耐污值小,为敏感类群,在挠力河自然保护区广泛分布,其优势度最大,为0.070 5。

表4 挠力河自然保护区软体动物优势种名录

3.4 水环境质量评价

通过《地表水环境质量标准(GB3838—2002)》,对所选取的理化因子进行单因子评价。结果表明,挠力河保护区水质大部分处于Ⅲ~Ⅴ类水,退耕湿地的水质类别与自然湿地相同,但相比而言,自然湿地水环境质量最优,其次为2014年退耕湿地,2017年退耕湿地水环境质量最差。这一结果与软体动物群落所得结果吻合。

各水域水体呈碱性,退耕湿地曾是农田,使用过大量农药化肥。pH、电导率等理化因子变化不明显,铵根、硝酸根在自然湿地于2014年退耕湿地低于2017年退耕湿地。铵根是有机质污染的标志,这说明经过一段时间的恢复,保护区内水体仍存在有机污染。保护区水质总氮、总磷较高,各采样点差异不大,但2017年退耕湿地与2014年退耕湿地高于自然湿地。

表5 挠力河自然保护区主要水体理化因子指标

3.5 软体动物与环境因子的关系

在对软体动物群落和环境因子调查的基础上,使用典范对应分析对相应数据进行直接排序,不仅可以探究环境对挠力河自然保护区软体动物的影响,还能够一定程度说明软体动物对退耕还湿情况的生态指示作用。

从伪典范相关系数(表6)可以看出,轴1与轴2的相关性较高。如图2显示,影响软体动物的主要环境因子是水温、电导率,水温与轴1呈显著负相关,叶绿素与轴2呈显著正相关。与其他优势种相比,赤豆螺、椭圆萝卜螺的温度最适值相对较低,而大脐圆扁螺在叶绿素较高时达到温度最适值。

图2 软体动物与环境因子的典范对应分析

表6 典范对应分析

3.6 非度量多维标度分析

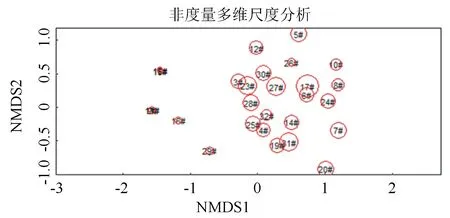

使用PRIMER 7进行非度量多维标度分析。拟合度为0.11,在相似度为20时,显示了26个采样点。非度量多维标度分析结果如图3所示,位于不同年份退耕湿地与自然湿地的采样点呈均匀分散,总体来看影响分组的因素与恢复年限关系不紧密,但位于2014年退耕湿地的采样点与自然湿地的采样点相聚合,2017年退耕湿地的采样点相对而言较游离,表明位于2014年退耕湿地的采样点与自然湿地采样点的相似性更高。

图3 挠力河自然保护区软体动物群落的非度量多维尺度分析

4 结论与讨论

软体动物是湿地生态系统的重要组成部分,其对环境变化敏感,是湿地环境的指示生物[8]。此外,软体动物物种丰富度可用于判定底栖动物生物多样性水平,有助于低成本的管理[23]。

挠力河国家级自然保护区为狭长形,与三环泡自然保护区、七星河自然保护区等多个保护区相邻,水体具有连通性,有利于软体动物迁移[24]。同时,该区域软体动物群落恢复速度快[9]。因此,将软体动物用于退耕湿地的指示从理论来说是可行的。

本研究在挠力河自然保护区共采集软体动物9科16种。将自然湿地、2014年退耕湿地、2017年退耕湿地的软体动物生物多样性进行单因素方差分析,结果表明,2014年退耕湿地与自然湿地的软体动物生物多样性差异不显著(P>0.05),但2017年退耕湿地与自然湿地的软体动物生物多样性差异显著(P<0.05)。由此推断,退耕还湿区域的软体动物经过5 a的恢复可达到与自然湿地相似的完整群落。水体理化对比结果与软体动物群落的生态指示结果相吻合,退耕还湿5 a后(2014年),退耕还湿地与自然湿地差别不大,恢复情况良好;退耕还湿2 a后(2017年),退耕还湿地仍在恢复之中。

退耕湿地与自然湿地软体动物生物多样性的差异结果表明,软体动物经过5 a的恢复可达到与自然湿地相似的完整群落,这一结果与芦康乐等[25]结果相似。说明软体动物可用于挠力河自然保护区退耕还湿后恢复情况的监测。理化指标的研究结果与此次软体动物对退耕湿地生态指示结果较为吻合,部分理化因子在自然湿地与退耕湿地的数值接近的原因在于挠力河自然保护区水体具有连通性,退耕还湿后各样点水体理化指标快速趋于一致,而软体动物群落的恢复速度则受到物种扩散速度、食物丰富度、栖息地质量等多种因素的限制。

非度量多维标度分析结果显示,位于2014年退耕湿地的采样点与自然湿地的采样点相聚合,而2017年退耕湿地的采样点相对而言较游离。经过5 a的恢复,2014年退耕湿地更适宜软体动物定居。2017年退耕湿地的环境尚未完全恢复,且受物种扩散速度的限制,软体动物群落尚未恢复到自然水平。

此外,椭圆萝卜螺、纹沼螺等危害绿肥[19],因此应适当注意该物种所在地的植被恢复。挠力河自然保护区的软体动物物种比较丰富,数量较多,优势种分布广泛。然而本研究仅在夏季进行,没有结合季节变化,若为加强退耕湿地的物种保护、恢复、重建,还需要对其群落的时空分布特征进一步研究。