成都平原林盘景观研究进展

2022-04-06彭旭路

彭旭路,吴 悠

(西华大学 建筑与土木工程学院,四川 成都 610039)

1 引言

成都平原中的林盘聚落把常见的因聚集而形成的乡(镇)—村的空间结构,变成了场镇—林盘居民点的结构体系,是不可再细分的人居聚落。历史文献中正式提出“林盘”一词来自清道光王培荀(1783—1859)《听雨楼随笔》[1]中:“川地多楚民,绵邑为最。地少村市,每一家即傍林盘一座,相隔或半里,或里许,谓之一坝”。分散的居民随田散居,改变了人们对村落房檐相接、推窗话桑麻的传统印象。袅袅炊烟此起彼伏、夜间灯光如繁星点缀田间,不仅构成了川渝人民对理想生活的向往图景,更让具有烟火气的林盘跃然于灿烂的人居历史长河中。

在对理想人居的追求中,林盘也遇到了新问题[2~4]:快速城市化使农村人口流失导致林盘空心化;林盘分布零散,使基础设施改造升级难以集约化地高效建设;对传统文化、传统景观传承的衰落;现有空间难以满足现代年轻人居住的生活需求;长期支撑林盘存续的传统农业生产活动不能满足现代的经济需求。尽管如此,作为人居聚落结构中的独特样本,林盘在发展中遇到的矛盾也是新时期乡村振兴的挑战。

本文主要从中国期刊全文数据库收集信息。以“林盘”为关键词进行中国期刊全文数据库检索,去除新闻、书评等非学术论文,整理后的文献数量为224篇(检索时间为2021年7月20日)。首先借助科学计量工具Citespace对期刊检索结果进行科学图谱[5]分析,再对论文和成果进行研究内容的分析统计。通过分析,总结国内林盘研究特点,梳理理论、方法、成果,以对未来乡村振兴背景下林盘的存续、更新、发展研究明晰方向,提供启示。

2 林盘研究概况

2.1 发文量变化

关于林盘的现代研究从1997年开始,在加入乡村规划内容的《中华人民共和国城乡规划法》2008年实施以前,研究数量较少。2009~2017年间,不管是汶川地震后的灾后重建,还是地域性乡村规划,林盘相关研究数量稳步上升。在2018年国务院印发《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》,全国各地分类推进乡村聚落振兴建设的背景下,对发源于古蜀文明时期[6],代表成都平原人居聚落特色的林盘,在新时代的发展持续引发更深入的思考与关注,研究数量波动上升。

2.2 研究单位与学科分析

研究单位体现出显著的地域性,主要集中在四川省内,可分为这几类:一类是以高校为代表的科研单位,一类是规划设计单位,以及少量的公共行政单位。同时,共同合作研究的省外科研单位较少,主要与同济大学、清华大学、北京林业大学、中国科学院大学、西南大学、西安建筑科技大学、中国林业科学院林业研究所、上海交通大学、中山大学开展了不同角度的合作研究。研究学科主要集中在建筑科学与工程(46.43%)、农业经济(21.07%)、林业(8.21%)和旅游(6.79%)领域,环境科学与资源利用、宏观经济与可持续发展、生物学、社会学及统计学等学科略有涉及。

2.3 关键词分析

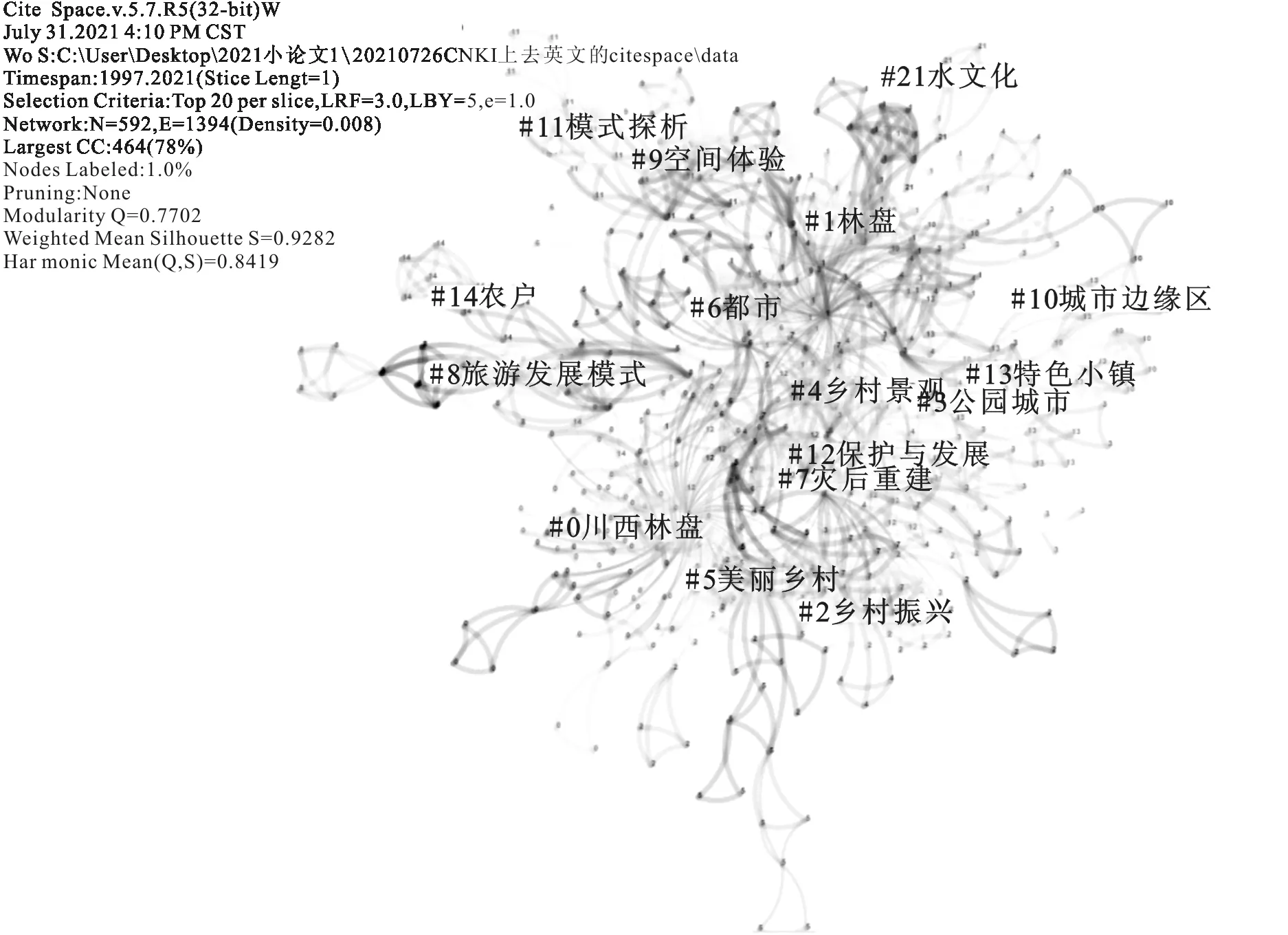

借助科学计量工具Citespace对检索结果进行关键词可视化分析。关键词频次分析排名前10位的可视化结果见图1。“川西林盘”“成都平原”“成都”体现了林盘的地域性;“乡村振兴”“农村聚落”“乡村景观”,体现出林盘的空间特征与背景在乡村;“保护”“灾后重建”体现了对林盘研究的重要目标;“风景园林”反映了关注、研究林盘的主要学科领域。同时,总共591个关键词中,出现频次2次以上的词有100个,关键词频率为1的占比达到了83%,表明在具体的研究内容上随各学科差异相对分散。在运用Citespace的LLR算法进行关键词聚类分析,调整聚类标签和连线透明度后,得到图2所示的聚类分析图。由此可看出对林盘的研究,主要表现出空间研究的特点,重点关注这类独特空间类型的分布、背景、形态,以及发展模式。这些研究热点为后续研究奠定了理论基础,提供了拓展思路与方向。

图1 关键词频次分析

图2 关键词聚类分析

3 主要研究结论

在研究对象都是林盘的情况下,不同学科、机构的研究内容体现出的共同特征可以总结为三类:①机理:通过相关性研究,探索林盘本身的形成机制,林盘内各要素作用机制,林盘与其空间外的物质、非物质因素相互影响作用机理、规律;②评价:根据具体的研究目的,基于定性或定量的评价体系,将林盘所发挥的作用与价值进行科学评价;③运用:在了解、掌握林盘与其他研究对象相互作用机制的基础上,在通过评价明晰林盘各价值特征的基础上,进行适应性的实践研究。

3.1 机理

在检索的文章中,进行相关性研究,总结相互作用机理的文章数量最多,可分为以下4类。

3.1.1 林盘本身的形成机制

3.1.1.1 历史延续

方志戎[7]认为川西林盘的形成起源于李冰建造都江堰时期。但在历史变化中,林盘聚落几经变迁兴废,现今的林盘主要是随着清代川西平原人口恢复与社会重建形成的[8],适合自给自足的小农经济形式[4]。

3.1.1.2 自然地理影响

都江堰水利工程的影响,使岷江水以扇形依地形逐级分支直至每户农田,由于水渠众多,使各农户保持了分散居住的形式也能就近取水耕种。而集中形态的村落,往往受限于有限的水源[9]。平原地形自西北向东南倾斜,平均坡度3~10°,利于发展自流灌溉;肥沃的土壤各种养分充足,即使不大量施肥,也能得到相当收获,结合良好的灌溉,减少了土壤变质的忧虑;年平均气温约16 ℃,温润的气候适合居住与生产,冬暧春早为平原农作物与竹类的生长提供了适宜的气候条件[8]。虽然在平原地区无山可依,但宅旁栽植树木,就能发挥挡风聚气、避暑御寒作用[10,11]。

3.1.1.3 文化传承

有学者认为林盘受顺应天人的仙道文化影响,是川西农耕文明的重要空间载体,且是当地居民的情感纽带[7]。因地制宜、就地取材、因材设计的“天人合一”的自然观与环境观融合在乡村生活中[4]。地势平坦地区“藏风聚气”的风水文化以房前屋后植树来挡风蔽日,构建小而全的风水人居,使内心安定[12]。明末清初推行“插占”的土地制度[11,13],长期而多次的移民文化,削弱了原有的地缘血缘关系[14],多族杂居,宗族意识薄弱,促进了从宏观尺度上各自圈地、种树为界、依田而居的分布特点。析产异居的分家习俗,使得川西林盘与长江三角洲的单族聚居和华北平原的多族聚居村落有所区别[8]。竹文化与林盘相伴相生,竹林在所有林盘植物数量中占比最高[15],或如盖、或蓊蔚、或摇曳的翠竹成为林盘最有辨识度的景观特征之一[16]。

3.1.2 林盘内各要素作用机制

对林盘空间的理解和林盘各要素分类的差异性,形成了林盘研究的创新要素之一。有学者把水、田、林、宅、院作为林盘系统的组成基因或是基本要素[17]。卢昶儒[12]将林盘内部划分为居住空间(植物、篱笆或围墙划定的院落范围)、交流空间(承载着居民交通和活动等)和生产空间(主要栽种果树、蔬菜、苗圃等经济作物)。毛林强[18]认为林盘由外向内分为基底层(耕地)、保护层(乔木、竹林)和核心层(民居),表现出外紧内松,垂直分异规律。彭建等认为民居、院坝、林地、生产型园地(菜园、果园等)[19]景观要素组成了林盘,各要素与林盘大小的关系是正相关,但民居与院坝是反相关,不仅数量变化,传统林盘要素的功能也在转变,外围的稻田逐渐转变为果园、苗圃等,晾晒谷物的院坝转变为花园或游憩场所[19]。陈秋渝等按文化景观研究理论,通过问卷、访谈调查法,把不管是群系还是单元林盘文化景观都分类为物质文化景观和非物质文化景观,把游艺、习俗、传统技艺等非物质的文化活动也作为景观要素研究,使得研究更全面[20]。

3.1.3 以林盘为自变量

这类文献总结了林盘怎么影响林盘以外的其他物质或非物质因素,即怎么输出林盘自身的价值。从人居环境学角度,林盘贡献了一种特殊的乡村聚落单元,是乡村聚落研究类型的一种。从生态学角度,林盘也是农田防护林的部分[21],起到了维护生物多样性、调节气候等作用[22],林盘中景观要素的丰富程度与物种多样性正相关[23]。从空间形态上,林盘的非墙体围合的独特空间形态与结构,为院落的研究提供参考[21]。在对小气候的影响研究上,林盘面积与冬季的林盘内外温差成反比,与相对湿度正相关,乔木冠层郁闭度和林盘植物的垂直结构影响光照强度。林盘中骨干乔木的零散分布在冬季的防风效果最好[24]。

3.1.4 以林盘为因变量

林盘以外的因素怎么影响林盘的发展,与形成机制的区别是更加强调短时期内相互间的动态变化。改革开放前,政治经济中心影响宏观尺度上林盘居民点的分布,城市化进程的影响使林盘居民点聚集程度显著提高,从沿河流水系的分布更多变为沿道路分布[25]。生产技术的进步与农业生产方式的转变,使林盘景观单元趋向单一化和简单化[26]。新型农村社区建设、政府政策影响林盘聚落空间的景观异质性降低;居民收入与消费水平、人口密度、到城镇的距离、产业结构影响林盘景观减少[27]。尊卑、长幼等纲常伦理影响林盘中建筑的布局形式有中轴、有等级,但也不生硬,会随河流与日照灵活调整[11]。人为干扰对林盘内乔木的影响较小,对灌木影响较大[28]。

3.2 评价

风景园林学科已开展的综合评价研究常分为两类,一类对风景园林建成环境进行评价,一类对风景园林设计方案进行评价[29],目前对林盘的综合评价研究主要是对建成环境开展的各项评价,评价体系设置权重的方法都是采用的从决策者偏好出发的主观定权法,评价指标等级划分也采用的主观定级法。

为认识林盘的生态价值,李宇奇[30]团队运用层次分析法(AHP)构建了川西林盘的景观质量评价指标体系。徐剑成等[31]于2017年实地调查了林盘的基础设施、卫生状况、居住条件,问卷调查了当地人的搬迁意愿,对林盘内当地人的安居性进行了初步的定性评价。彭恺等[32]以第三圈层都江堰的一个村的林盘为研究对象,构建了按物质和非物质分类、4个层次具备23项指标的乡土景观基因识别指标体系,并通过实地调查进行了定性的描述性评价。冯琳等[33]对林盘的文化价值建立了3个层次的评价体系,并通过专家打分法对陈家桅杆、新津兴义进行定量评价,得到了民居建筑与景观环境最能体现文化价值的结果。魏雅丽等[34]以《美丽乡村建设评价》内容为指导,构建了3个层次22个指标的三生空间耦合协调模型评价指标体系,以郫都区的广福村为研究对象进行评价验证,只有生活子系统相对综合功效值最大,因三生空间的协调在发展中失衡,根据评价结果提出要优化生产空间、生态空间优先、生活空间主导的建议。

3.3 运用

这类文献在明晰林盘影响机制的前提下,根据林盘的重要性与价值,对其从硬件、软件层面的适应性运用与实践进行总结。

从硬件上,整体田-林-宅的景观结构都保留延续,总结归纳了林盘空间的图式语言[35],保护和修复具有美学价值的,可能成为展示天府文化和休闲旅游亮丽名片的林盘。优化林盘公共空间的可达性、舒适性[36],提炼了林盘民居建筑的空间布局、色彩、材质和植物配置特征,以应用到类似的乡村规划新建项目上[37]。通过租赁宅基地,改造了林盘空间形态,建成了功能更新的艺术公舍、乡村生态博物馆、精品民宿[38]等 。已建设的将现代建筑与传统林盘结合的如道明竹艺村[39]、水西东[40]等实践案例更新了林盘的现代印象。

从软件上,不断输出林盘的生态、经济、旅游、美学价值[41]。不仅加强村民的保护意识[42],还鼓励村民参与革新。结合乡村振兴策略,成都市计划于2022年保护修复1000个川西林盘,引入:特色镇+林盘+农业园区/景区/产业园的空间组合模式[43],使林盘承担居住与衔接镇和各特色区的功能。黎秋杉等[44]利用近50年的演进特征,用元胞自动机模型模拟预测未来的林盘会发展为林盘特色镇、以第一、第三产业为主的社区。同时,将非遗传承人团队进驻林盘,吸引外来研究、文创、旅游者,建立文化网络管理,提升商业价值,以促进功能转型[45]。将林盘转型为承接城市消费转移的乡村空间,主要是城市中过剩资本对乡村的新投入,把林盘的生态空间、文化空间转换成消费空间,实现经济价值的转化[46]。

4 讨论

4.1 现有研究未尽之处

4.1.1 概念、范围不统一

大部分文献对林盘的理解是宏观尺度的林盘聚落,单独的林盘被称为林盘景观单元。城乡规划、建筑、风景园林等具有空间特征的学科对林盘的认识主要从空间结构、空间形态、要素组成等视角,体现空间属性。对林盘空间单元研究范围不统一,有的以一个或多个行政村为研究范围,有的以若干林盘个体连接形成的复合整体为研究范围,有的以单独某个林盘,通过选择样地作为研究范围。

4.1.2 综合性研究较少

二元相互作用的研究较多,定量化探讨总结机制、机理的文章较少。根据风景园林三元论[47],目前研究林盘形态(时间-空间-尺度)和背景(环境-生态-资源)的内容较多,研究行为活动(感受-行为-文化)的较少。且更多的是以专家的角度来探讨发展前景。研究主体上,大部分是从规划者、管理者的角度,缺少以本地居民使用者为研究主体的研究。

4.1.3 指导规划设计应用的研究成果以定性为主

目前的实践案例,基于设计者的个人专业理解与理论运用,缺少如风貌控制、乡村空间规划法规体系的管理指导。通过评价研究形成的结果用来指导规划应用以定性的为主,评价研究数量较少,还不能从背景、活动、建设各个方面建立全面的定量化价值评价体系。缺少风景园林学科主导的林盘价值运用标准。

4.2 从现有研究得到的启示

4.2.1 多学科交叉

林盘作为空间载体,可以加载各专业学科、多角度全方位的研究,多学科的交叉融合对于促进宜居性和可持续发展有重要意义。在机理研究中,可借鉴用数理化方程对机理进行研究的思路,关注影响林盘发展的普适性因素。在评价研究中,借鉴从经验——机理的评价发展路径,不断完善对林盘价值的分析总结。在应用研究中,结合机理,传承与发扬林盘的优秀价值,将评价结果转化为设计语言,与时代接轨,指导新时期的运用。

4.2.2 形成风景园林学科引领的“三元耦合+二元互动”研究体系

林盘在成都平原延续了千百年,已成为人们心中不可缺少的文化景观与居所。“主客合一”的风景园林价值观,一直是认识事物的方式和追求[48]。理想的人居环境是人居背景、人居活动、人居营造三元素的三位一体[49],安全、适用、美观、诗意等一直是人居环境的基本标准,社会应用是人居环境发展的基本动力[50]。理想的人居环境离不开三元素与人居标准、人居应用的互动。林盘作为理想人居的一种类型,在未来的发展取决于以上五元素及其之间的相互关系,见图3,以充分发挥风景园林学科协调人与自然相互和谐的价值。

图3 林盘人居聚落三元素+二要素的“三位一体”与“二元互动”