中间品进口网络特征与全球价值链分工地位

2022-04-02郝晓王林彬孙慧赵景瑞

郝晓 王林彬 孙慧 赵景瑞

摘 要:中间品进口可以通过利用他国优质资源和技术溢出效应强化自身的资源和技术优势,进而促进本国出口产品质量和全球价值链分工地位的提升。一国在全球中间品进口网络中的网络特征(网络集约性和网络广延性)会影响其全球价值链分工地位,区域经济一体化带来的全球中间品进口网络非均质化使一国的区域中间品进口网络特征也会对其全球价值链分工地位产生显著影响。以2007—2017年“一带一路”沿线41个国家为研究样本,构建区域中间品进口网络矩阵并进行社会网络分析,结果表明:样本国家的全球价值链分工地位整体上趋于上升,且各国间的差距趋于缩小,与此同时,区域中间品进口网络的联系和密度增强,各国的网络集约性和网络广延性总体上也趋于提高;样本国家区域中间品进口网络集约性和广延性的提高均能显著促进其全球价值链分工地位的提升,其中技术进步具有调节效应,进口国技术水平的提高会强化其区域中间品进口网络特征对全球价值链分工地位的影响;样本国家区域中间品进口网络集约性和广延性提高对其全球价值链分工地位提升的促进效应具有时空异质性,该效应在“一带一路”倡议提出后比“一带一路”倡议提出前更强,在“一路”沿线国家比“一带”沿线国家更显著。因此,应继续深入推进“一带一路”建设,吸引更多经济体积极参与,并通过整体网络的优化升级和个体网络特征的改善来促进沿线各国全球价值链分工地位提升;同时,要进一步优化中间品贸易的产品结构和空间布局,并加快整体技术进步,以强化和提升中间品进口的技术溢出效应,进而有效提高出口产品质量和全球价值链分工地位。

关键词:中间品进口;全球价值链地位;网络集约性;网络广延性;技术溢出效应;“一带一路”

中图分类号:F742 文献标志码:A 文章编号:1674-8131(2022)0-0034-16

一、引言

进入20世纪以后,随着全球生产分工的深化,产品生产、加工、销售等环节被分散到具有不同比较优势的国家和地区,形成了全球范围内的生产分工网络(Hummels et al,1998)[1]。全球生产分工的深化和细化促使中间品贸易成为国际贸易的重要组成部分,中间品贸易的快速发展则促进了全球价值链(Global Value Chain,GVC)的形成和演进。同时,这一演进也降低了全球生产网络的准入门槛,为发展中国家参与国际生产分工提供了机遇和条件,使得世界各国融入其中,形成全球价值链分工网络。然而,由于资源禀赋和经济发展水平的差异,不同国家和地区的全球价值链参与程度和分工地位存在显著差异。总体来看,在全球价值链分工网络中,发达国家占据主导地位,而大部分发展中国家处于被动嵌入的状态。改革开放后,中国企业积极融入国际生产分工体系,在全球价值链分工中的地位不断提升,但获利相对较低,总体上还处于微笑曲线的中低端。因此,打破由发达国家主导的全球价值链分工格局,推动全球价值链分工地位升级成为中国在新发展阶段构建新发展格局和实现高质量发展的必然要求。

要有效提高全球价值链分工地位,需要明确影响全球价值链分工地位的因素及其影响机制。一国的全球价值链分工地位受到诸多因素的共同作用,已有相关研究主要从两个方面展开:一是本国内部的影响因素,比如技术水平(杨蕙馨 等,2020;郑乐凯 等,2021)[2-3]、金融发展(Desbordes et al,2017;盛斌 等,2019;谷军健 等,2020)[4-6]、产业聚集(杨仁发 等,2018;李娜娜 等,2021)[7-8]、制度质量以及营商环境(李宏 等,2018;郭娟娟 等,2020;戴翔,2020)[9-11]等;二是对外经贸领域的影响因素,比如外商直接投资(Cheung et al,2004;张宇 等,2020)[12-13]、对外直接投资(邱斌 等,2020;余海燕 等,2020)[14-15]、进出口贸易(李娜娜 等,2020;张昊 等,2021)[16-17]以及产业转移、跨国并购和国际合作(李敦瑞,2018;陈秀英 等;2020;景光正 等,2021)[18-20]等。

关于中间品贸易影响全球价值链分工地位的研究虽不多见,但也逐渐引起学界关注,尤其是中间品进口贸易通过技术溢出效应对进口国全球价值链分工地位的提升作用不容小觑(Kee et al,2016)[21]。周大鹏(2015)的分析显示,进口服务中间投入对中国出口复杂度的提高具有积极影响[22];姚战琪(2019)研究发现,生产性服务的中间品进口有助于提升中国在全球价值链中的前向参与度和后向参与度[23];高小龙和董银果(2020)的分析表明,中间品进口的种类和质量均是影响制造业全球价值链升级的重要因素[24];程凯和杨逢珉(2020)研究认为,进口中间品质量升级对制造业全球价值链地位存在正负两方面的影响,总体表现为促进作用[25];崔兴华(2021)也指出,国外中间服务投入对制造业全球价值链分工地位具有显著的正向影响[26]。

综上所述,现有研究大多肯定了一国中间品进口对其全球价值链分工地位提升的积极作用,因此,对于大多数发展中国家而言,有必要通过中间品进口的技术溢出效应来促进其全球价值链分工地位的攀升。但是这些研究均基于传统的中间贸易流量数据,反映的是一国中间品进口的规模和质量对其全球价值链分工地位的影响。实际上,从整体上看,全球价值链是一个各国通过生产分工形成的相互关联的网络,各国在国际生产分工体系中的地位也就表现为在全球价值链网络中的地位;同时,由生产的国际分工带来的中间品贸易也会形成网络,从进口维度看就是中间品进口网络。那么,一个国家在中间品进口网络中的地位是否会对其在全球价值链网络中的地位产生影响?这是值得深入研究的课题,然而鲜有文献涉及。尤其是在当前,世界处于百年未有之大变局,国际经济错综复杂,充满变数,全球经济一体化进程受阻的同时区域经济一体化迅速发展。区域经济一体化能够有效促进特定区域内国家间的经济交往,促使区域内国家之间的中间品贸易相对于其与區域外国家的中间品贸易有更快更好的发展,进而优化区域中间品进口网络结构。那么,区域中间品进口网络结构的改善(如网络密度的增加),是否有利于该区域内国家的全球价值链分工地位提升?一个国家在区域中间品进口网络中的地位提升能否促进其在全球价值链网络地位的提高?

对上述问题的解答,无疑有助于进一步深入认识区域经济一体化在全球经济发展中的重要作用,为打破由发达国家主导的全球价值链分工格局,构建互利共赢、多元平衡、开放共享的世界经济发展新格局提供有益启示。有鉴于此,本文在已有研究的基础上,进一步探讨一国的中间品进口网络特征对其全球价值链分工地位的影响,并基于“一带一路”(The Belt and Road,B&R)沿线样本国家的中间品进口数据构建其中间品进口网络矩阵,进而采用社会网络分析(Social Network Analysis,SNA)方法实证检验一国的区域中间品进口网特征对其全球价值链分工地位的影响。本文的边际贡献主要在于以下3个方面:一是尝试从理论上论证一国的中间品进口网络特征(网络集约性和广延性)变化对其全球价值链分工地位的影响,为相关研究提供理论借鉴和研究思路;二是构建2007—2017年“一带一路”沿线41个样本国家的中间品进口网络矩阵,刻画其网络密度及网络格局的演进过程,并测算样本国家的区域中间品进口网络集约性和广延性,有助于深入认识“一带一路”沿线国家中间品贸易的发展趋势;三是基于“一带一路”沿线样本国家的数据验证一国的区域中间品进口网络集约性和广延性提高对其全球价值链分工地位提升的促进作用,并分析技术进步在其中的调节效应以及在时空上的异质性表现,为进一步推动共建“一带一路”高质量发展,有效提高“一带一路”沿线国家的全球价值链分工地位提供经验参考和策略启示。

二、理论分析与研究假说

全球价值链分工将社会资源整合到一个大环境中,各国凭借自身的优势参与生产链条上的不同环节,这不仅有利于参与国以更低的成本获取所需的中间品(Grossman et al,2002)[27],也使各参与国在利益分配和风险承担等方面产生显著差异(Antràs et al,2012)[28]。随着全球生产分工的不断深入和拓展,中间品贸易迅速发展并成为国际贸易的重要组成部分。生产者在价值链序列生产过程中产生的贸易附加价值以中间品形式传递给下一个生产者,经过多阶段生产和多次跨境交易,最后到达需求者手中(倪红福,2019)[29]。中间品的跨国流动形成中间品贸易网络,而不同的国家由于比较优势不同而具有不同的网络参与深度和广度,进而表现出不同的网络特征。

借鉴刘景卿等(2019)的研究[30],本文从集约性和广延性两个维度来描述一国在中间品进口网络中的网络特征。网络集约性指网络中的节点与其他节点之间的关联强度,节点的网络集约性越强,则其在整个网络中发挥的功效越强。网络广延性是指节点在网络中的枢纽程度以及获取有价值信息的能力,节点的网络广延性越高,则与其关联的其他节点越多,获取信息的范围和能力也越强。一个节点的网络集约性和广延性越高,则其在网络中的地位越高。在中间品进口网络中,一个国家的中间品进口网络集约性和广延性反映了其中间品进口的多少和范围,体现了其参与中间品贸易的深度和广度,也可以反映其国内生产融入全球生产体系的程度和地位。

一国在全球价值链分工中的地位主要通过其产品出口体现。一般来讲,出口产品的规模越大、质量越高,则全球价值链分工地位越高,而一国的出口水平取决于其资源禀赋和经济技术水平决定的比较优势。如前所述,相关研究表明一国的中间品进口是有利于其全球价值链分工地位提高的。一方面,中间品进口实际上是利用他国的优势资源进行生产活动,可以有效弥补本国资源禀赋的不足,进而强化自身的资源禀赋优势;另一方面,中间品进口可以通过技术溢出效应提升本国的生产技术水平,进而形成和增强自身的技术优势。从网络集约性来看,一国的中间品进口网络集约性越高,说明其中间品进口在整个网络中的占比越大,越有利于增强其在资源和技术等方面的比较优势,进而对其全球价值链分工地位的提升作用也越大。从网络广延性来看,一国的中间品进口网络广延性越高,其中间品进口的产品种类和渠道越多,不但可以更好地利用不同国家的比较优势来弥补自身的资源和技术劣势,还可以更有效地规避对某些国家产生贸易依赖的风险,因而越有利于其全球价值链分工地位的提升。

由于世界各国之间的地理条件、文化传统、社会形态、经济水平等存在显著差异,国家之间的经济交往规模和质量也显著不同,导致全球中间品贸易具有明显的非均质性。有些国家之间的中间品贸易频繁且规模较大,而与其他国家之间的中间品贸易较少,使全球中间品进口网络呈现模块化结构。区域经济一体化的发展则进一步强化了这种模块化结构。区域经济一体化的本质就是通过区域内部国家和地区之间的相对贸易自由化,增强区域整体以及区域内各个国家和地区的资源和经济优势,从而在全球经济体系中占据更高的地位并获取更多的利益。因此,由一定区域内国家组成的区域中间品进口网络特征也会对全球价值链分工产生重要影响。尤其是对于区域经济一体化形成的区域中间品进口网络而言,不但整个网络结构的改善有利于其内部国家和地区全球价值链分工地位的提升,而且一国在区域中间品进口网络中地位的提高(如网络集约性和广延性的增强)也有利于其全球价值链分工地位的提升,这种促进效应甚至可能强于其在全球中间品进口网络中地位提高的促进效应。

基于上述分析,本文提出研究假说H1:在区域经济一体化进程中,一国的区域中间品进口网络集约性和广延性提高有利于其全球价值链分工地位提升。

根据比较优势理论,一国会生产并出口本国具有比较优势的产品,进口本国具有比较劣势的产品。进口国外技术含量高的产品,可以通过技术引进和贸易交往中的“干中学”效应促进本土企业的技术进步,进而提升产品技术含量。进口中间品中隐含的国外R&D存量通过技术溢出对进口国全要素生产率产生影响(Coe et al,1995)[31],提高生产效率,进而促进出口产品质量的提高。因此,中间品进口可以通过技术溢出效应提升进口国的全球价值链分工地位。但是,技术溢出效应的发挥也会受到诸多因素的影响,比如进口国自身的技术水平。一般来讲,进口产品中隐含的先进技术与进口国自身技术的兼容性越強,越容易被相关企业消化、吸收和再创新,技术溢出效应的发挥

就

越充分;如果进口产品的技术相对于本国的技术过于先进,反而不利于技术溢出效应的发挥。因此,相比较而言,技术水平较高国家的进口技术溢出效应较强,进而中间品进口网络集约性和广延性的提高对其全球价值链分工地位的提升作用也较强。

基于此,本文提出研究假说H2:进口国的技术水平在中间品进口网络特征影响其全球价值链分工地位中具有调节作用,即一国技术水平的提高可以增强区域中间品进口网络集约性和广延性提高对其全球价值链分工地位提升的促进效应。

此外,节点的网络特征对其自身发展演变的影响也受到整体网络特征的影响。一方面,全球中间品进口网络本身处于不断演进变化中,其网络规模、密度、结构等特征的变化会使各国中间品进口网络集约性和广延性对其全球价值链分工地位的影响发生变化;另一方面,若将全球中间品进口网络划分为若干子网络,各子网络的规模、密度、结构等也可能存在显著差异,进而在不同的子网络中一国中间品进口网络集约性和广延性对其全球价值链分工地位的影响可能有不同的表现。因此,不同国家的中间品进口网络集约性和广延性对其全球价值链分工地位的影响具有时空异质性。以“一带一路”沿线国家的中间品进口网络为例,“一带一路”倡议的提出,极大地推动了该区域贸易自由化进程,中间品贸易规模快速增长,贸易结构持续优化,这可能使参与国的中间品进口网络集约性和广延性对其全球价值链分工地位的影响在“一带一路”倡议提出前后具有异质性。同时,“一路”沿线国家构成的子网络与“一带”沿线国家构成的子网络也具有不同的网络特征。“一路”沿线国家的中间品进口网络相对紧密,并且进口中间产品的技术含量较高;而“一带”沿线国家的中间品进口网络相对稀疏,并且进口中间产品的技术含量较低。

基于此,本文提出研究假说H3:一国的区域中间品进口网络集约性和广延性对其全球价值链分工地位的影响具有时空异质性;从“一带一路”沿线国家来看,具有“一带一路”倡议前后的时间异质性和“一路”沿線国家与“一带”沿线国家的空间异质性。

三、实证研究设计

1.样本选择与模型设定

理论上讲,中间品进口网络包括世界各国,但由于各国的差异悬殊,以全部国家和地区为样本的实证分析可能会受到较多奇异值和偶然因素的干扰。因此,选择一个特定区域,分析该区域内各国中间品进口网络特征与其全球价值链分工地位的关系,结果可能更为准确,也更有针对性和实践指导意义。2013年习近平总书记提出共建“一带一路”的倡议后,沿线国家和地区积极响应,“一带一路”建设不断深入推进并成效显著。以中间品进口为例,根据UN Comtrade数据库提供的资料,2017年“一带一路”沿线国家的中间品进口贸易额较2007年增长了约73.44%。“一带一路”倡议的提出加快了参与国家和地区区域经济一体化进程,“一带一路”沿线国家的国际经贸合作日益紧密,也为本文的研究提供了很好的样本。因此,本文选择以“一带一路”沿线国家为研究对象,同时根据数据的完整性及可获得性,选取2007—2017年“一带一路”沿线41个国家的相关数据为研究样本

本文的41个样本国家包括:阿尔巴尼亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、保加利亚、中国、克罗地亚、塞浦路斯、捷克、埃及、爱沙尼亚、格鲁吉亚、希腊、匈牙利、印度、印度尼西亚、以色列、约旦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、拉脱维亚、黎巴嫩、立陶宛、马来西亚、马尔代夫、阿曼、巴基斯坦、菲律宾、波兰、摩尔多瓦、罗马尼亚、俄罗斯、沙特阿拉伯、新加坡、斯洛伐克、斯洛文尼亚、斯里兰卡、土耳其、乌克兰、阿联酋、越南。。

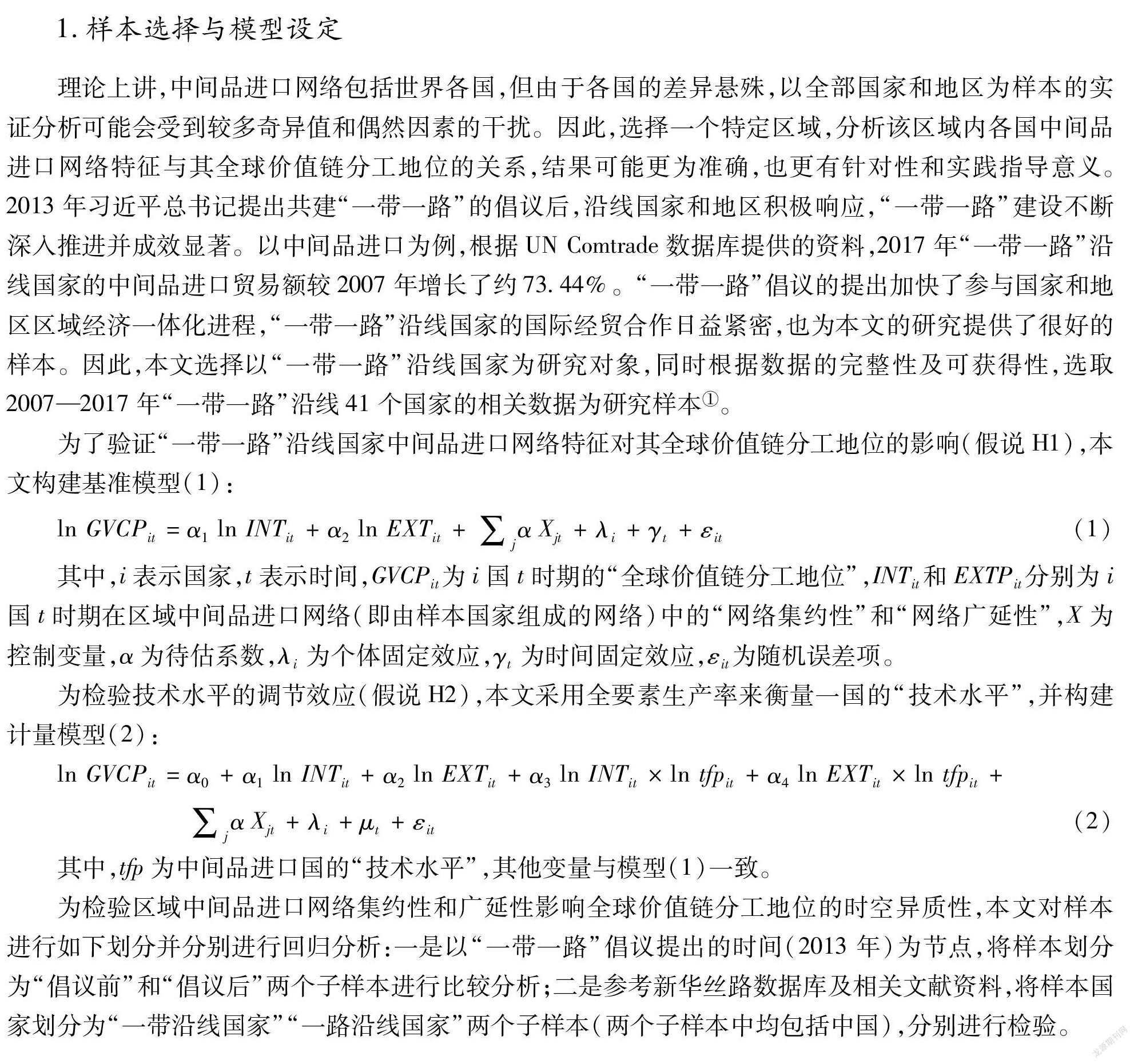

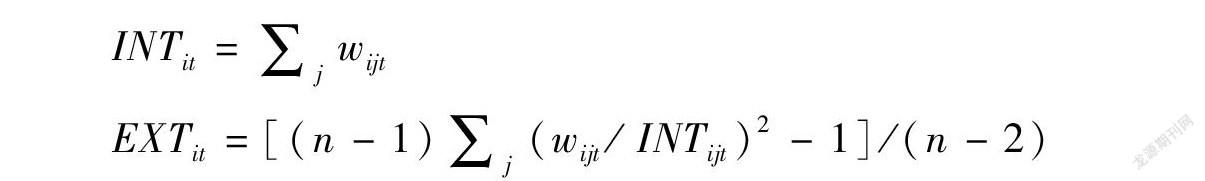

为了验证“一带一路”沿线国家中间品进口网络特征对其全球价值链分工地位的影响(假说H1),本文构建基准模型(1):

为检验区域中间品进口网络集约性和广延性影响全球价值链分工地位的时空异质性,本文对样本进行如下划分并分别进行回归分析:一是以“一带一路”倡议提出的时间(2013年)为节点,将样本划分为“倡议前”和“倡议后”两个子样本进行比较分析;二是参考新华丝路数据库及相关文献资料,将样本国家划分为“一带沿线国家”“一路沿线国家”两个子样本(两个子样本中均包括中国),分别进行检验。

2.数据来源与变量测度

(1)“全球价值链分工地位”的测度

全球价值链分工地位的测算方法主要有投入产出法、价值增值法、指标替代法等,这些方法各有优缺点。Schott(2004)指出,一国出口产品的技术复杂度越高,其在国际分工中越具有比较优势,因而可以用出口产品技术复杂度来间接衡量全球价值链分工地位[32]。此后,大量文献运用此方法来测度一国的全球价值链分工地位(Hausmann et al,2007;马述忠 等,2016)[33-34]。因此,本文借鉴李建军等(2018)和郝晓等(2021)的研究[35-36],采用改进的技术指标替代法来测算各样本国家的“全球价值链分工地位”,具体计算方法参见相关文献,所用数据来源于UN Comtrade数据库和UIBE数据库。

图1给出了样本国家“全球价值链分工地位”的核密度动态变化趋势,可以看出:第一,“全球价值链分工地位”的核密度曲线整体上呈现右移趋势,但存在波动且右移的速度缓慢,说明样本国家的全球价值链分工地位整体上趋于上升,但是上升的速度比较缓慢、幅度较小。第二,“价值链分工地位”核密度曲线为单峰形态,波峰上下波动,而波宽逐渐收窄,表明样本国家之间全球价值链分工地位的差异总体上趋于缩小。

(2)“网络集约性”和“网络广延性”的测度

社会网络分析从关系的角度研究行动者以及行动者之间的联系,包括节点(行动者)和联系(行动者之间的关联)两个要素(Scott,2000)[37],其拓扑结构能够从网络关系的视角全面分析各节点之间的关联。本文根据2007—2017年样本国家的中间品进口数据构建区域中间品进口网络矩阵,进而测算各国的中间品进口网络特征指数(网络集约性和网络广延性)。本文计算区域中间品进口网络特征的数据来源于UN Comtrade数据库,具体方法如下:

(3)控制变量选择与测度

参考相关研究,本文选取进口国的“研发强度”“制度质量”“自然资源禀赋”“金融发展水平”“对外直接投资”“技术水平”作为控制变量,测算方法如下:“研发强度”用研发支出占GDP的比重来衡量,“制度质量”用经济制度、政治制度、法律制度的加权平均数来衡量,“自然资源禀赋”用自然资源租金占GDP的比重来衡量,“金融发展水平”用银行对私营部门的国内信贷占GDP的比重来衡量,“对外直接投资”用对外直接投资存量占GDP的比重来衡量,“技术水平”用全要素生产率来衡量。其中,“制度质量”的数据来源于世界银行WDI数据库和The Heritage Foundation数据库,全要素生产率的计算数据来源于佩恩表(PWT9.0),其他數据来源于世界银行WDI数据库,部分缺失的数据运用线性插值法补全。

四、样本国家中间品进口网络特征分析

1.样本国家中间品进口网络的整体特征

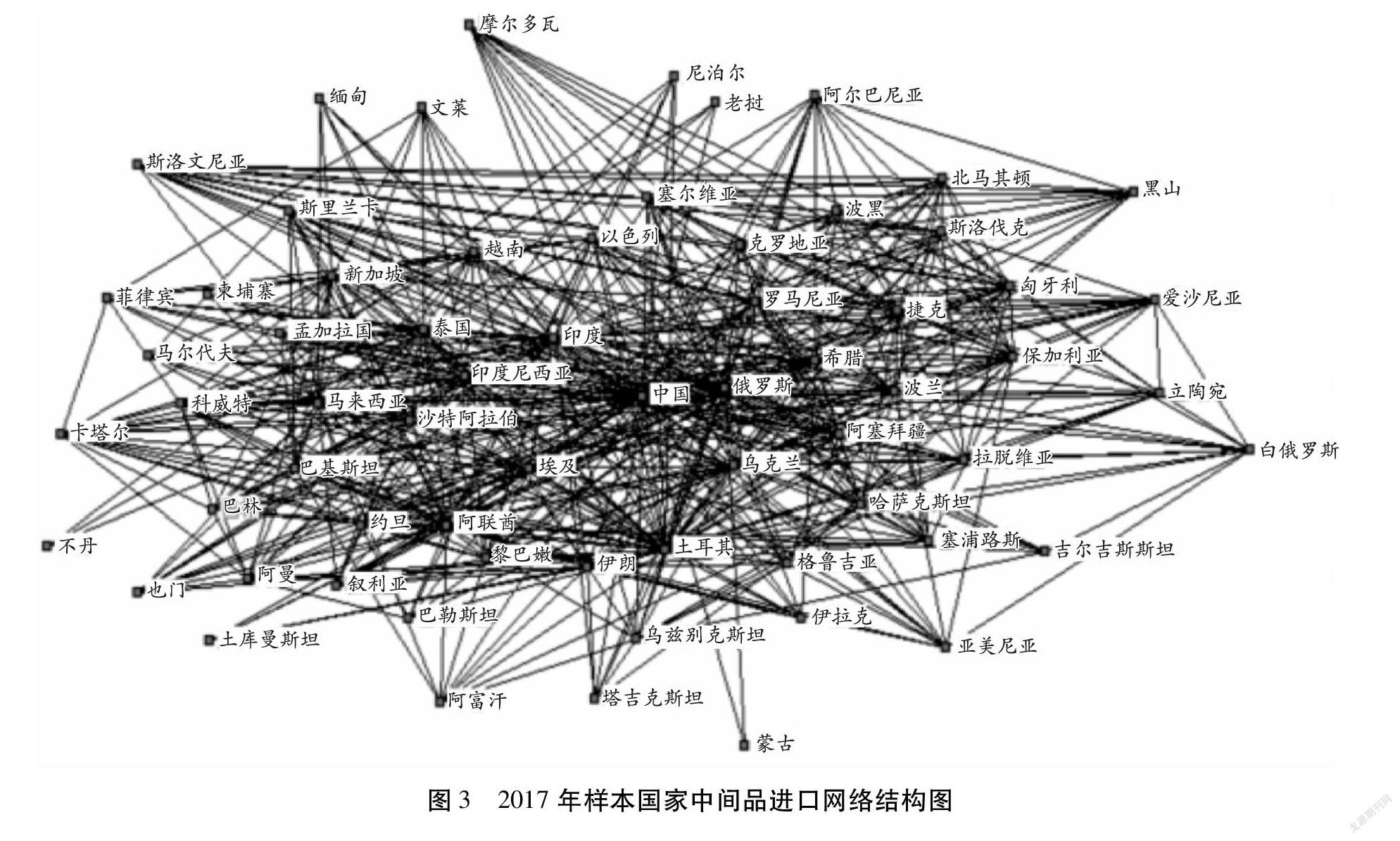

(1)网络格局的演进。为了直观地考察样本国家中间品进口网络格局的演进,本文绘制了2007和2017年的中间品进口网络结构图,见图2和图3。可以发现,与2007年相比,2017年样本国家之间的关联更为紧密,与中国直接发生关联的国家数量也增多,表明大多数国家与其他国家之间的中间品贸易关系不断增强。

(2)网络密度的变化。在SNA分析中,通常用网络密度刻画网络中不同节点之间关联的紧密程度。对中间品进口网络而言,网络密度指的是网络中真实存在的中间品进口关联数量之和与理论上能够存在的中间品进口关联数量之和的比值。样本国家2007—2017年的中间品进口网络密度如图4所示,总的来说,网络密度呈上升趋势。其中,2009—2014年呈下降趋势,主要是由于受2008年国际金融危机的影响,各国之间的贸易往来受到抑制。习近平总书记于2013年提出“一带一路”倡议以后,沿线各国积极响应和参与,极大地促进了各国间的经贸往来;2015年后样本国家的中间品进口网络密度快速上升。

(3)网络的动态演化。本文借助SNA中的QAP分析法刻画样本国家中间品进口网络的动态演化趋势。QAP分析依据两个已知矩阵的相关系数对其进行非参数检验,目的是检验矩阵中元素的相关性。分析发现(参见图5,限于篇幅,未列出QAP矩阵,如有需要,可向作者索取):2017年与2016年中间品进口网络的相关系数为0.992,而2017年与2007年的相关系数为0.853,说明2007—2017年样本国家中间品进口网络结构发生了一定程度的变化。总体上看,2007—2017年,样本国家中间品进口网络有着较强的自稳定性,其演化是一个渐变的过程。

2.样本国的区域中间品进口网络集约性和广延性

样本国家中间品进口的“网络集约性”和“网络广延性”核密度图分别如图6和图7所示。根据图6,大多数样本国家的中间品进口网络集约性较小,只有少数国家的中间品进口网络集约性较大;随着时间的推移,核密度峰值在波动中下降,说明各国之间的中间品进口网络集约性差距趋于缩小。根据图7,中间品进口网络广延性较高的样本国家趋于增加,表明越来越多的国家跟其他国家建立了更多的中间品贸易联系,中间品进口网络广延性总体上趋于提高。

五、实证分析结果

1.基准回归分析

Hausman检验结果显示,固定效应模型优于混合效应模型,故采用固定效应模型进行实证分析。采用逐步回归法,将核心解释变量和控制变量依次纳入基准模型(1),估计结果见表1。“网络集约性”的估计系数均显著为正,“网络广延性”的估计系数均显著为负(“网络广延性”为负向指标,其值越大则网络广延性越高),表明一国在区域中间品进口网络中的网络集约性和网络广延性提高有利于其全球价值链分工地位的提升,研究假说H1得到验证。

从控制变量的估计结果来看,基本符合理论预期。“研发强度”“制度质量”“金融发展水平”和“技术出水平”的估计系数显著为正;“自然资源禀赋”的估计系数为负但不显著,说明样本国家的自然资源禀赋对其全球价值链分工地位的影响不大,并一定程度上存在“资源诅咒”现象;“对外直接投资”的估计系数为正但不显著,这可能是由于样本国家的对外直接投资水平普遍不高。

2. 稳健性检验

(1)内生性处理。考虑到一国的区域中间品进口网络特征与其全球价值链分工地位可能存在双向因果关系,本文采用“网络集约性”和“网络广延性”的滞后一期作为自身的工具变量进行2SLS估计,以消除内生性引起的估计偏误,分析结果见表2的(1)列。2SLS估计第一阶段的F统计量为9 534.75,大于临界值16.38(Stock et al,2005)[39],说明工具变量的设定有效且不存在弱工具变量问题;Kleibergen-Paap rk LM检验和Kleibergen-Paap Wald rk F检验结果均拒绝原假设,说明工具变量与内生变量之间具有较强的相关性;“网络集约性”和“网络广延性”的估计系数分别显著为正和显著为负,与基准回归一致,说明本文的实证结果具有稳健性。

(2)关键变量及指标替换。一是利用UNCTAD数据库提供的国家间班轮联通数据构建样本国家班轮联通网络矩阵,并测算各国的班轮联通网络集约性和网络广延性,用以替代中间品进口网络集约性和网络广延性指标,估计结果见表2的(2)列。二是采用“网络中心性”作为核心解释变量

“网络中心性”的计算方法借鉴赵景瑞和孙慧(2019)的研究[40],采用PageRank算法进行测算。,估计结果见表2的(3)列。三是采用“中间品进口贸易额”作为核心解释变量,估计结果见表2的(4)列。四是使用Wang等(2017)提出的方法计算样本国家的全球价值链地位(前向生产长度与后向生产长度的比值)[41],估计结果见表2的(5)列。上述稳健性检验的结果均支持基准检验的结果,表明本文的分析结论具有较好的稳健性。

3.调节效应检验和异质性分析

(1)技术水平的调节效应。表3的(1)列报告了中间品進口国技术水平的调节效应检验结果。“网络集约性”与“技术水平”交互项的估计系数显著为正,“网络广延性”与“技术水平”交互项的估计系数显著为负,表明中间品进口国技术水平的提高可以强化区域中间品进口网络集约性和广延性提高对其全球价值链分工地位的促进效应,研究假说H2得到验证。

(2)时间异质性。对“倡议前”和“倡议后”子样本的估计结果分别见表3的(2)(3)列。“一带一路”倡议提出前后,“网络集约性”的估计系数均显著为正,“网络广延性”的估计系数均显著为负,但从系数绝对值来看,“倡议后”子样本大于“倡议前”子样本。“一带一路”倡议的提出加强了沿线各国之间的经贸关系,中间品贸易关系更加紧密,中间品进口的技术溢出效应也更加明显,从而一国的区域中间品进口网络集约性和广延性提高对其全球价值链分工地位的促进效应更大。可见,一国的区域中间品进口网络特征对其全球价值链分工地位的影响具有一定的时间异质性,共建“一带一路”强化了沿线国家区域中间品进口网络集约性和广延性提高对其全球价值链分工地位提升的促进效应。

(3)空间异质性。对“一带沿线国家”和“一路沿线国家”子样本的估计结果分别见表3的(4)(5)列。“网络集约性”的估计系数均显著为正,“网络广延性”的估计系数均显著为负;从系数绝对值比较来看,“一路沿线国家”子样本显著大于“一带沿线国家”子样本。相比“一路”沿线国家,“一带”沿线国家的中间品进口网络密度较小,中间品进口网络特征对其全球价值链分工地位的影响也较小。

上述分析表明,一国的区域中间品进口网络特征对其全球价值链分工地位的影响存在一定的时空异质性,至此研究假说H3得到验证。

六、结论与启示

从理论上讲,进口的中间品不但具有成本优势,而且往往蕴含着先进的技术和研发投入,可通过技术溢出效应提升进口国出口产品的质量,从而促进进口国全球价值链分工地位的提升;在全球中间品进口网络中,一国的中间品进口网络集约性和广延性提高有利于其全球价值链分工地位的提升;区域经济一体化的发展强化了全球中间品进口网络的非均质性,也使一国的区域中间品进口网络集约性和广延性会对其全球价值链分工地位产生显著影响。采用2007—2017年“一带一路”沿线41个样本国家的中间品进口数据构建中间品进口网络矩阵,进而运用社会网络分析方法实证检验一国的区域中间品进口网络集约性和广延性对其全球价值链分工地位的影响,结果显示:在样本期间,样本国家的全球价值链分工地位整体上趋于上升且差距趋于缩小,区域中间品进口网络则呈现联系趋紧、密度增强的演进趋势,各国的区域中间品进口网络集约性和广延性总体上趋于提高;样本国家区域中间品进口网络集约性和广延性的提高均能显著促进其全球价值链分工地位的提升,且进口国的技术水平的提高会增强这种促进效应;相比“一带一路”倡议提出前,“一带一路”倡议提出后样本国家区域中间品进口网络集约性和广延性提高对其全球价值链分工地位提升的促进效应更强;相比“一带”沿线国家,“一路”沿线国家区域中间品进口网络集约性和广延性提高对其全球价值链分工地位提升的促进效应更为显著。

因此,在构建双循环新发展格局过程中,应进一步发挥共建“一带一路”的重要作用,通过优化国内大循环和升级国际循环不断提高全球价值链分工地位。第一,继续深入推进“一带一路”建设。要吸引更多的经济体加入到“一带一路”建设中来,优化“一带一路”经贸合作网络,更好地发挥经贸网络的积极效应,通过中间品贸易网络升级来促进沿线各国的全球价值链分工地位提升。中国不但要加强自身与“一带一路”国家的经贸合作,还应积极促进沿线各国之间经济交往的整体提升,通过整体网络的优化升级和个体网络特征的改善来提升沿线各国的发展质量和全球价值链分工地位。第二,优化中间品贸易的产品结构和空间布局。要积极从经济发展水平较高的国家进口高质量的中间品,强化中间品进口的技术溢出效应,有效促进国内企业的生产技术进步,进而不断提高出口产品质量,持续推动向全球价值链中高端攀升。第三,大力实施创新驱动发展战略。要激发国内企业的技术创新活力,加大研发投入,提高创新质量,促进整体技术进步,以更好地实现中间品进口的技术溢出效应。

本文探讨了一国中间品进口网络特征对其全球价值链分工地位的影响,并进行了实证检验,丰富和拓展了关于中间品进口网络与全球价值链分工关系的研究,但也存在一些不足,未来可以从以下两个方面做进一步的深入研究:一是研究范围的拓展。本文在理论上未对不同的区域中可能存在的异质性进行探讨,实证也只对“一带一路”沿线国家进行了分析,可进一步从不同的区域乃至全球角度进行比较分析,以探究不同的区域经济一体化带来的异质性效应。二是国家和产品的细分。一方面,世界各国千差万别,不同类型的国家有不同的发展趋势和表现,因而有必要进一步分析国家层面的异质性;另一方面,不同种类中间产品的技术含量、贸易方式、需求规模等也各不同,因而也有必要深入探究产品层面的异质性。

参考文献:

[1]HUMMELS D L,RAPOPORT D,YI K M. Vertical specialization and the changing nature of world trade[J]. Economic Policy Review,1998,4(6):79-99.

[2]杨蕙馨,田洪刚.中国制造业技术进步与全球价值链位置演变关系再检验——一个技术进步和参与度的双门槛模型[J].财贸研究,2020(11):27-40.

[3]郑乐凯,汪亚楠,李世林,等.金融结构、技术进步与全球价值链地位提升[J].国际金融研究,2021(7):36-45.

[4]DESBORDES R,WEI S J. The effects of financial development on foreign direct investment[J].Journal of Development Economics,2017,127:153-168.

[5]盛斌,景光正.金融结构、契约环境与全球价值链地位[J].世界经济,2019(4):29-52.

[6]谷军健,赵玉林.金融发展如何影响全球价值链分工地位?——基于与科技创新协同的视角[J].国际金融研究,2020(7):35-44.

[7]杨仁发,李娜娜.产业集聚、FDI与制造业全球价值链地位[J].国际贸易问题,2018(6):68-81.

[8]李娜娜,杨仁发.产业集聚与制造业全球价值链地位提升:影响机制与实证检验[J].南京财经大学学报,2021(3):87-97.

[9]李宏,陈圳.制度约束与全球价值链地位提升:制度红利的门槛效应[J].现代财经(天津财经大学学报),2018(2):41-53.

[10]郭娟娟,冼国明,房帅.外资自由化、制度环境与制造业企业全球价值链地位提升——基于溢出效应理论的研究[J].产业经济研究,2020(6):83-98+127.

[11]戴翔.营商环境优化能够提升全球价值链分工地位吗[J].经济理论与经济管理,2020(5):48-61.

[12]CHEUNG K Y,LIN P. Spill over effects of FDI on innovation in China:Evidence from the provincial data[J]. China Economic Review,2004,1(15):25-44.

[13]张宇,杨松.FDI对可再生能源产业全球价值链地位非线性作用研究——基于研发投入门槛效应视角[J].软科学,2020(3):12-17+24.

[14]邱斌,陆清华.对外直接投资对中国全球价值链分工地位的影响研究——来自中国企业的证据[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2020(5):43-55+155.

[15]余海燕,沈桂龙.对外直接投资对母国全球价值链地位影响的实证研究[J].世界经济研究,2020,(3):107-120+137.

[16]李娜娜,杨仁发.生产性服务进口复杂度与制造业全球价值链地位:理论机制与实证分析[J].现代经济探讨,2020,(3):64-72.

[17]张昊,王莉静,李庆雪.中国制造业出口服务化与全球价值链地位的关系[J].社会科学战线,2021(3):254-258.

[18]李敦瑞.“一带一路”背景下的产业转移与中国全球价值链地位提升[J].西安财经学院学报,2018(5):78-84

[19]陈秀英,刘胜.国际研发合作对全球价值链分工地位的影响——基于吸收能力的门槛效应[J].首都经济贸易大学学报,2020(4):25-35.

[20]景光正,盛斌.跨国并购、汇率变动与全球价值链地位[J].国际金融研究,2021(3):37-46.

[21]KEE H L,TANG H. Domestic value added in exports:Theory and firm evidence from China[J]. American Economic Review,2016,106(6):1402-1436.

[22]周大鹏.进口服务中间投入对我国制造业全球价值链分工地位的影响研究[J].世界经济研究,2015(8):27-36+127.

[23]姚战琪.生产性服务的中间品进口对中国制造业全球价值链分工地位的影响研究[J].学术探索,2019(3):86-95.

[24]高小龙,董银果.中间品进口与制造业全球价值链升级[J].财经论丛,2020(10):12-21.

[25]程凯,杨逢珉.进口中间品质量升级与制造业全球价值链攀升[J].广东财经大学学报,2020(5):35-47.

[26]崔兴华.国外中间服务投入与制造业全球价值链分工地位——基于WIOD投入產出数据的分析[J].经济管理,2021(3):26-42.

[27]GROSSMAN G M,HELPMAN E. Integration versus outsourcing in industry equilibrium[J]. Quarterly Journal of Economics,2002,117:85-120.

[28]ANTRS P,CHOR D,FALLY T,et al. Measuring the upstreamness of production and trade flows[J].The American Economic Review,2012,102(3):412-416.

[29]倪红福.全球价值链位置测度理论的回顾和展望[J].中南财经政法大学学报,2019(3):105-117+160.

[30]刘景卿,于佳雯,车维汉.FDI流动与全球价值链分工变化——基于社会网络分析的视角[J].财经研究,2019(3):100-113.

[31]COE D T,HELPMAN E. International r&d spillovers[J].European Economic Review,1995,39(5):859-887.

[32]SCHOTT P K. Across-Product versus Within-Product Specialization in International Trade[J].The Quarterly Journal of Economics,2004,119(2):647-678.

[33]HAUSMANN R,HWANG J,RODRIK D. What You Export Matters[J].Journal of Economic Growth,2007(12):1-25.

[34]马述忠,任婉婉,吴国杰.一国农产品贸易网络特征及其对全球价值链分工的影响——基于社会网络分析视角[J].管理世界,2016(3):60-72.

[35]李建军,孙慧,田原.丝绸之路经济带全球价值链地位测评及政策建议[J].国际贸易问题,2018(8):80-93.

[36]郝晓,王林彬,孙慧,赵景瑞.基础设施如何影响全球价值链分工地位——以“一带一路”沿线国家为例[J].国际经贸探索,2021(4):19-33.

[37]SCOTT J. Social network analysis[M]. A Handbook,Sage Publications Ltd,2000.

[38]BROWN D W,KONRAD A M. Granovetter was right:The importance of weak ties to a contemporary job search[J]. Group & Organization Management,2001,26(4):434-462.

[39]STOCK J H,YOGO M. Testing for weak instruments in linear IV regression[J]. NBER Technical Working Papers,2005,14(1):80-108.

[40]赵景瑞,孙慧.中国与“一带一路”沿线国家贸易关系演进研究[J].国际经贸探索,2019(11):36-48.

[41]WANG Z,WEI S J,YU X D,ZHU K F. Characterizing global value chains:Production length and upstreamness[R]. NBER Working Paper 23261,2017.

Abstract: The import of intermediate goods can strengthen its own resources and technological advantages by using the high-quality resources and technology spillover effects of other countries, thereby promoting the quality of domestic export products and the status of the division of labor in the global value chain. The network characteristics (network intensification and network extension) of a country in the global intermediate goods import network will affect its position in the division of labor in the global value chain. The heterogeneity of the global intermediate import network brought about by regional economic integration makes the characteristics of a countrys regional intermediate import network have a significant impact on its position in the global value chain division of labor. Taking 41 countries along the Belt and Road from 2007 to 2017 as research samples, the network matrix of regional intermediate goods imports is constructed and the social network analysis is conducted. The results show that the global value chain division status of sample countries tends to rise on the whole, and the gap between countries tends to narrow. Besides, the connection and density of the regional import network of intermediate goods have been increased, and the network intensification and network extension of all countries also tend to increase in general. The improvement of the intensification and extension of the regional intermediate product import network of sample countries can significantly promote the improvement of their position in the global value chain division of labor. Technological progress has a moderating effect, and the improvement of the technological level of the importing countries will strengthen the influence of the characteristics of the import network of intermediate goods on the division of labor in the global value chain. The promotion effect of the intensification and extensibility of the import network of intermediate goods in the sample countries on the improvement of their global value chain division of labor is spatiotemporal heterogeneity. This effect is stronger after the Belt and Road Initiative is proposed than before, and more significant in countries along “the Road” than in countries along “the Belt”. Therefore, it is necessary to continue to further promote the construction of the “Belt and Road”, attract more economies to actively participate in, and promote the improvement of the division of labor in the global value chain of countries along the route through the optimization and upgrading of the overall network and the improvement of individual network characteristics. Meanwhile, it is necessary to further optimize the product structure and spatial distribution of intermediate goods trade, and accelerate the overall technological progress to strengthen and enhance the technological spillover effect of intermediate goods imports, thereby effectively improving the quality of export products and the division of labor in the global value chain.

Key words: import of intermediate goods; position in the global value chain; network intensification; network extension; technology spillover effect; the Belt and Road

CLC number:F742 Document code:A Article ID:1674-8131(2022)0-0034-16

(編辑:刘仁芳)