清代甘肃书院普及化进程中的地方因素

——基于省制确立、政局稳定与左宗棠兴学的视角

2022-03-31陈尚敏

陈尚敏

(兰州城市学院文史学院,甘肃 兰州, 730070)

一、引 言

甘肃在明代始有书院,宣统《甘肃新通志》卷31《学校志·书院》对甘肃书院史料进行了第一次较为全面的收集整理,载甘肃明代书院共6 所。 民国《甘肃通志稿》卷44《教育二·书院》对此表示怀疑:“夫明有天下历年二百数十,秦、凉名士彪炳史册。 今载书院只六,缺漏甚矣,而今已文献无征。 ”正是由于“文献无征”之故,今人对明代甘肃书院的研究重在史料考稽、数量统计等方面,其中以王继光、胡方岘《明代三陇书院考略》一文论述最为详备,他们认为明代三陇地区创建书院19 所,其中建于洪武四年(1371)的清水县清江书院为最早①王继光、胡方岘:《明代三陇书院考略》,《西北民族大学学报》2007 年第6 期,第131-138 页。。 “三陇地区”与清代甘肃辖境相近,即今甘肃省全境、青海省东部地区和宁夏回族自治区大部分地区。

清代甘肃共有书院107 所,其中新建97 所,重建、重修前代书院10 所。 就地区分布而言,只有兰州府渭远县、宁夏府宁朔县(治今宁夏回族自治区银川市)、庆阳府安化县(治今甘肃省庆阳县)和合水两县、西宁府循化厅(治今青海省循化撒拉族自治县),以及安西直隶州(治今甘肃省安西县)等6 个行政区未见书院设立;就层级分布而言,形成了省、道、府、县、乡五级书院布局,其中省属2 所;道属3 所;府属13 所;县属76 所;乡村9 所②这里的统计是指书院初建时的行政级别,如柳湖书院初建时为平凉府属,后改为平(平凉府)庆(庆阳府)泾(泾州直隶州)固(固原直隶州)化(化平直隶厅)道书院,本文在统计时将其计入府属书院;建在甘州府的河西讲舍是省级求古书院的分院,理应与求古书院作为一体,不再单独进行统计。;不详级别的4 所。 其中9 所乡村书院虽有书院之名,但从事的多为蒙养阶段的教育,与私塾没有什么区别。 甘肃书院由明代零星点状分布到清代基本普及,说明清代甘肃书院取得长足的发展。 但要更为明晰地揭示其成因,还需了解清代甘肃书院建设的时间分布。 参见下表1:

表1 清代甘肃历朝书院设置

上表1 所示,清代甘肃书院的创建可分为四个阶段:清初至雍正朝甘肃书院由建设的空白开始走向萌芽;乾隆、嘉庆时期迎来了高潮,基本上是两年设置书院1 所;道光、咸丰时期为回落期,差不多是三年设置书院1 所;同治、光绪时期为复兴期,不到两年设置书院1 所。

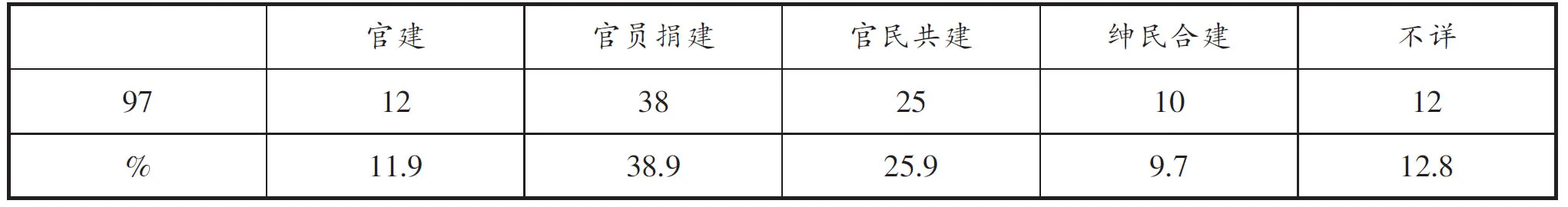

清代甘肃书院有了长足的发展,其成因首推清廷的书院政策,因为它决定着地方书院发展的基本走向。清代的书院政策大致经历了禁止、动摇、鼓励和控制的不同阶段。就总体情况来看,禁止的时间并不长,只限于顺治朝,清最高统治者对书院还是持相对开明的态度。 清初禁创书院缘起于明中后期以来盛行的书院讲会制度,书院的这种讲会制度为士人讽议朝政提供了舞台。 作为刚刚入主中原的民族政权,对此怀有深深的警惕,还是可以理解的。 康熙统治时期,政权渐次稳固,社会趋于安定,士人反清复明之心开始消退,转而向往功名。 康熙帝也在熊赐履、范文程等汉族官员的影响下,对儒家文化产生了浓厚兴趣,继位不久即提出“崇儒重道”的治国方略,为此,再行禁创书院就缺乏合理依据。 自康熙二十五年(1686)始,康熙皇帝先后为全国9 个省份的19 所书院或赐书、或赐匾,这种行为自然释放出对书院的善意。 清代的书院政策在雍正十一年(1733)发生了大的转折,可以直用鼓励来形容了,其标志是谕令驻省的督抚建立省级大书院。 清代后期,朝廷谕告的重点是加强对书院的管理,以便更好地培养人才。 清代甘肃新建的97 所书院,绝大部分是因有地方官的参与才得以完成,在职地方官作为国家的代理人,是政策的执行者,这也从一个侧面说明清廷书院政策在清代甘肃书院发展中的重要作用。 参见下表2:

表2 清代甘肃新建书院经费来源

除政策因素之外,清代甘肃书院的发展同时也是甘肃地方社会诸因素共促的结果,这些因素包括甘肃省制的确立、政局的稳定以及同治、光绪两朝总督左宗棠西北兴学等几个方面。

二、省制的确立

清初,西北的行政建置沿明之旧,康熙初年,清廷鉴于甘肃“遥隶陕西,未免鞭长莫及”①道光《兰州府志》卷1《地理志上·形胜》。之情形,康熙三年(1664)将陕西布政使司分设左、右两个布政使,左驻西安,右驻巩昌(治今甘肃陇西县)。 康熙六年(1667)改陕西右布政使司为巩昌布政使司,康熙七年(1668)又改为甘肃布政使司,治所移至兰州。一般认为,这标志着陕甘析治和甘肃行省的确立。甘肃省制的建立对书院的发展有着直接和间接的推动作用。 直接的作用表现为兰山、求古两所省级书院的创建;间接的作用表现为陕甘分闱。 两者均是以甘肃省制的确立为前提的。

雍正十一年(1733),清廷谕令各省建立省级大书院,并赐“帑金”千两。 此次谕令给清代书院发展确立了明确的合法地位,结果17 个省的23 所书院享受此项优惠政策,甘肃兰山书院位列其中①参见光绪《清会典事例》卷395《礼部·学校·各省书院》,北京:中华书局,1991 年,第411 页。。 时任甘肃巡抚的许容奉旨修建兰山书院,“筹膏奖,增月课,躬亲训迪,士风由是蒸蒸日上”②宣统《甘肃全省新通志》卷56《职官志·大吏传下·许容》。历代经营西北,多以河西为重。明朝后期,河西地区边防松驰。嘉靖时,明廷置甘肃巡抚,驻甘州(治今甘肃张掖市),以加强防务。 清初河西地区处于乱局,清政府在河西的政权机构大体沿袭明代,巡抚一职也得以保留。乾隆二十五年(1760),新疆收复,清廷优先考虑的是对于“新附各部”的军事控制。因此,将陕甘总督的驻地由西安移驻肃州(治今甘肃酒泉市),旨在控驭新疆。乾隆二十九年,陕甘总督兼巡抚事,甘肃巡抚裁撤。随着新疆军府建置的完成,陕甘总督的驻地也由河西东移至兰州。。 光绪九年(1883),总督谭钟麟、学政陆廷黻在省会兰州创立求古书院。自此,甘肃就有两所省级大书院。“昔者吾兰书院之属于制府,而为全陇学子所考德问业者:一曰兰山、一曰求古。 ”③刘尔炘:《刘远峰先生寿序》,见《果斋续集》,“中国西北文献丛书”本,第173 册,兰州:兰州古籍书店,1990 年,第325 页。兰山书院自创建至光绪三十二年(1906)改为甘肃省优级师范学堂,历时170 余年。 它在清代甘肃教育史上书写了浓墨重彩的一页。

首先,兰山书院作为省级书院,它的设立为各府州县书院的发展树立了典范。 “兰山建书院,各书院之本立。”④孙承弼:《灵文书院碑记》,见宣统《甘肃全省新通志》卷35《学校志·书院》。此后,甘肃各地书院纷纷创建。“雍正年间,命各省城设立书院,甘肃兰山书院因建焉,自是府州县俱仿行之”⑤秦维岳:《建修五泉书院碑记》,见宣统《甘肃全省新通志》卷35《学校志·书院》。;“世宗宪皇帝敕直省各建书院,嗣是郡县守令亦仰承德意,所在创兴”⑥冯祖悦:《甘泉书院碑记》,见宣统《甘肃全省新通志》卷35《学校志·书院》。。关于省级书院对推动府县书院建设的示范效应,商衍鎏也曾论及:“是时京师京台,直隶莲池,江苏钟山、紫阳,浙江敷文,江西豫章,湖南岳麓、城南,湖北江汉,福建鳘峰,山东泺源,山西晋阳,河南大梁,陕西关中,甘肃兰山,广东端溪、粤秀,广西秀峰、宣城,四川锦江,云南五华,贵州贵山,奉天沈阳,各省书院以次设立,其余府州县或绅士出资,或地方官筹拨经费,置产置田之创立呈报者亦多。 ”⑦商衍鎏:《清代科举考试述录》,北京:生活·读书·新知三联书店,1958 年,第223 页。省级书院的创建,明确了清廷对书院的鼓励政策。 清代甘肃基本实现了书院的普及化,是与兰山书院的典范引领密不可分的。

其次,围绕兰山书院,清代甘肃逐渐形成了一个省级教育中心⑧邓洪波先生认为,省级书院出现于明代嘉靖、万历年间,清代雍正时正式建立省会书院。 省会书院由于经费充足、频受皇帝关顾,生徒筛选严格等优势和特点,成为各省教育、文化与学术中心。 清中后期,省级书院中又增设了一批富有特色的新生代书院。 省级书院的出现打破了宋元以来所谓天下四大书院的局限。 这是笔者所寓目的唯一一篇探讨书院与地方教育中心关系的文章。 参见邓洪波:《清代省会书院:遍布全国的教育学术中心》,《南京晓庄学院学报》2006 年第6 期,第109-114 页。。 “书院之大者在省会,当道校诸郡县士而拔其尤。 延名师董教之,日饩月廪,费在出公帑,泽甚渥也。 ”⑨黄时:《创建云川书院记》,见宣统《甘肃全省新通志》卷35《学校志·书院》。兰山书院“为甘肃全省士子肄业之所”⑩宣统《甘肃全省新通志》卷35《学校志·书院》。,意味着其招生面向全省。兰山书院入学试在每年二月,前由甘肃巡抚、后由陕甘总督主持。通渭牛氏家族为当地望族,据牛树桃《思源录》言:“五世曾祖鲁公,字多贤,岁贡生。 陕西汉中府凤县训导, 赠通奉大夫。 公少孤,长嗜学,与四兄公齐名。 省城初立书院,称为皇学,檄州县考取咨送,本县惟公昆弟与焉。”⑪牛树桃:《思源录》,见牛树梅:《省斋全集》,连振波总校注,兰州:甘肃人民出版社,2016 年,第32 页。 按:原校标点有误,本文引用时作了修改。引言所及的书院应为兰山书院,时被称为“皇学”,可见其地位之不同凡响;又,书院初立,时间应在乾隆初年,当时分配给通渭县的肄业名额为2 名,均被牛氏兄弟所考取。

兰山书院落成时,巡抚许容“延原任狄道县尹、仁和胡又乾先生为诸生师,所拔士五六十人,皆甘肃英俊之尤。”⑫黄建中:《璞斋刘君墓表》,见道光《皋兰县续志》卷10《艺文》。引文中的“胡又乾”应为胡兟,“又乾”为胡兟的“字”或“号”⑬乾隆《狄道州志》卷2《职官·狄道县知县》:“胡兟,仁和人,雍正甲辰进士,八年任。 ”光绪《杭州府志》卷110《选举五·进士》:“胡兟,雍正二年甲辰科进士,仁和人,狄道知县”;卷136《人物·仕绩五》,胡兟进士中式后,先被铨选为四川长宁县知县,数年后改任甘肃狄道县(治今甘肃临洮县)。 在狄道县任上,因“与知府不协,被劾。 大吏聘主皋兰书院,以亲老归”。 引言中的“皋兰书院”当为“兰山书院”。。同时,胡兟应为兰山书院的第一任山长。 乾隆十四年(1749),牛运震主讲兰山书院。 “维时,从游肄业者七十有四人”,“其籍:则东至空同,西极流沙,凡八府三州之人士,咸在焉”①牛运震:《空山堂文集》卷3《皋兰书院同学录序》,“清代诗文集汇编”本,第305 册,上海:上海古籍出版社,2010 年,第119 页。。 乾隆二十年(1755),孙景烈主讲兰山书院。“书院诸生近有五十余人,颇知向上,课艺亦渐有进机。”②孙景烈:《滋树堂文集》卷2《复陈榕门先生书》,“清代诗文集汇编”本,第307 册,上海:上海古籍出版社,2010 年,第106 页。嘉庆朝时肄业兰山书院者达二百余人③祁韵士:《兰山书院添增课额记》,见道光《皋兰县续志》卷10《艺文》。,道光朝时,唯“应课诸生”已到了三、四百人④《道光三十年详定条规》,见宣统《甘肃全省新通志》卷35《学校志·书院》。。 曾任兰山书院山长的武威翰林张兆衡就说:“士之文秀者,则往往聚于省城。 ”⑤张兆衡:《兰山书院加增膏火碑记》,见道光《皋兰县续志》卷10《艺文》。

肄业兰山书院者被划分成不同的类别,如正课、附(副)课、外课,另外还有相当数量的“应课诸生”。 这一点最早见诸于乾隆三十五年(1770)总督吴达善所制定的兰山书院条规,其中“隆养诸生”条称:“每名月给膏火银一两八钱,冬季三月加煤炭银三钱;附课月给与一半。 ”⑥《乾隆三十五年总督吴达善榜揭条规》,见乾隆《皋兰县志》卷7《学校》。 “膏火银”相当于今日学校的助学金。另据《道光三十年详定条规》可知,所谓正课、副课、外课等名色是依据考生的表现而评定的等级,等级不同,意味着他们拥有的待遇不同。 正课每月膏火银三两、副课一两五钱,而且还可以居住书院肄业;外课,不享受膏火,但可与正课、副课一道居住书院肄业。 “应课诸生”只参与书院考课,他们既无膏火银,也不能居住书院。 但同时正课、副课、外课也不是铁板一块,而是处于不断变动之中,这反映了兰山书院具有着严格的奖惩激励机制。“甄别以后,无论官课、堂课,通同查核。正课连列劣等三次者,降为副课;副课连列劣等三次者,降为外课;外课连列优等三次者,升为副课;副课连列优等三次者,升为正课。 ”⑦《道光三十年详定条规》,见宣统《甘肃全省新通志》卷35《学校志·书院》。

虽说科举人才的养成成本无从精确估算,但可以想见的是,在传统农业时代,多一个读书之人就少了一个耕作之人。 因科举不受年龄限制,加之传统时代的早婚早育现象,肄业书院者多有家室之累。 在此情况下,若书院能够提供一定数量的膏火银,自然有助于肄业士子缓解生活的压力,使得他们能够安心读书。 乾隆四十六年(1781),平凉府柳湖书院膏火生息银被当政者挪移,致使“书院之废凡数年”⑧朱愉梅:《柳湖书院志》卷1《建革》,道光刊本。。这虽是一个反面的例证,亦可见膏火银对书院教育的重要性。兰山书院提供给肄业士子的膏火银,究竟意味着什么? 只有作了比较之后才能得知。 兰山书院有门斗2 名,每年总共支付的“工食银共23 两6 钱8 分8 厘”⑨民国《甘肃通志稿》卷44《教育二·书院》。。 兰山书院的课期每年为10 个月,这样算下来,书院的勤杂人员每月的工食银就是1 两过一点,这个数字可以有理由认为是一个普通人一月的生活费用。 比较可知,肄业兰山书院的“正课”、“副课”两类士子完全可以实现自养,待遇应该说还是相当优渥的。

兰山书院自创建以来,不断得到扩建和修缮。 “乾隆三十年总督杨应琚、五十年总督福康安、嘉庆二十五年总督长龄、道光二十二年总督恩特享额、光绪元年总督左宗棠屡修。 ”⑩宣统《甘肃全省新通志》卷35《学校志·书院》。兰山书院终以其规模宏敞,藏书丰富,膏火银丰厚,肄业人数众多而声名远播,并最终成为“陇右人文荟萃之所”⑪祁韵士:《兰山书院添增课额记》,见道光《皋兰县续志》卷10《艺文》。。光绪元年(1875)之前,陕甘合闱,意味着陕西和甘肃两省在科举上为同一个地理单元。 因贡院设在陕西省会西安,甘肃士子乡试,要远赴西安。道光十五年(1835)乙未科陕甘乡试,超过一半的中式者,来自陕西关中、宏道、丰登以及甘肃的兰山4 所书院。对此,路德记曰:“岁乙未,余主讲关中书院。 时届大比,远生咸集,讽诵相摩,自昏达曙。 秋试讫,登贤书者十九人,合兰山、宏道、丰登三书院计之,盖居榜之强半。”⑫路德:《柽华馆全集》卷4《乙未科陕甘乡试题名碑》,“清代诗文集汇编”本,第307 册,上海:上海古籍出版社,2010 年,第364 页。可见,兰山书院在整个西北都是有名的书院,与关中、宏道、丰登三书院相比肩①乾隆三十四年(1769),天山北路实行府县地区开始设学。 陕甘合闱时期,甘肃和新疆文教统由陕甘学政管理,乡试在陕西省会西安举行。 陕甘分闱后,新疆文教改由甘肃学政管理,乡试在甘肃省会兰州举行,这一状况即使在新疆建省之后也未有变化。。

再次,兰山书院为外省人士来甘肃讲学搭建了平台,最终推动了甘肃教育的发展。 自唐安史之乱后,甘肃逐渐成为文教落后的边远之区,加之明清易代之际的战乱,使得清代前期的甘肃人才匮乏,教育就需要依靠外来力量。 这种外来力量包括两个方面:其一是担任兰山书院的山长;其二是参与兰山书院考课的地方官。 两者均来自他乡。

兰山书院“自初设至今所延院长,率皆名宿。 最著者为(浙江)钱塘胡兟、(江苏)常熟盛元珍、(山东)滋阳牛运震、(陕西)武功孙景烈。 四十年来,肄业诸生成科名、贡成均者指不胜屈”②乾隆《皋兰县志》卷7《学校》。按:胡兟为浙江仁和县人。仁和县和钱塘县均为浙江杭州府附郭,这也许是地方志编纂者致误的一个主要原因。。 胡兟、牛运震、孙景烈三人均为进士出身,唯有盛元珍不详其功名。 盛元珍于乾隆二年(1737)入讲兰山书院,因教学成绩卓著,乾隆十年(1745)甘肃巡抚黄廷桂、陕西学政胡中藻联衔奏请送部引见:

惟是甘省处在边徼,文艺既乏师傅,经史亦鲜讲诵,至于诗赋记颂一切古作,绝不考究,绝鲜能者。 前署督臣刘於义因其学博品端,委入书院,盛元珍自教习以来,迄今已及八载,日以经史策问古作时文训课诸生,尽心讲解,不辞劳瘁,是以书院士子于乾隆辛酉、甲子两科中式各有数人,且前科解元即出自皋兰书院,其现在肄业诸生学古通经,俱有可观。臣胡中藻考试兰郡,于时文经义之外,复试以诗赋记颂等篇,而能作者均系书院士子。 是盛元珍尽心教习,已有成效,似应酌请录用,庶可风励将来③《甘肃巡抚黄廷桂等为甘省皋兰书院教习盛元珍卓著成效请旨送部引见事奏折》(乾隆十年三月十六日),见韩永福整理:《乾隆朝书院档案(上)》,《历史档案》2012 年第3 期,第4-34 页。。

清代教育是一种典型的应试教育,科举扮演着指挥棒的角色。 在书院的日常教学中,考课占有重要地位。 所谓“考课”,类近于今日学校的模拟考试。 书院的考课分“官课”和“堂课”,官课由地方官主持,考卷也由地方官批阅;堂课由山长主持。 兰山书院“官课定初六日,由督、藩、臬、道轮试”,“每课四书文一篇,试帖一首”④民国《甘肃通志稿》卷44《教育二·书院》。。 “督”指的是陕甘总督、“藩”为甘肃布政使、“臬”为甘肃按察使、“道”为兰州道,他们均驻节省会兰州。 秦州(治今甘肃天水市)王廷扬为光绪二十九年(1903)癸卯恩科举人,曾肄业兰山书院,其乡试硃卷的师承部分就对上述官员参与书院考课的情况有详尽的说明。何受轩夫子福堃,山西灵石人,丁丑进士,翰林院侍讲,前护陕甘总督,现任甘肃布政使,月课均屡蒙超取;胡玉畴夫子宗桂,安徽桐城人,按察使衔,前署兰州道,月课均屡蒙超取;潘少泉夫子效苏,湖南湘乡人,前甘肃按察使,现任新疆巡抚,月课均屡蒙超取;锡侯夫子崧蕃,满洲镶蓝旗人,乙卯举人,现任陕甘总督,月课均屡蒙超取。 “屡蒙超取”不光是一种荣誉,还与书院膏火银的发放密切相关。 会宁杨国培,光绪十一年(1885)乙酉科拔贡,其选贡硃卷载:“曹吉三夫子秉哲,广东番禹人,乙丑翰林,二品顶戴,前署甘肃按察使、分巡兰州道。蒙延培至署内课读、饮食、教诲,渥荷栽培。”这里的问题是,一个普通读书人和一介地方大僚之间怎么会产生师生情谊? 何况,清代按察使职掌一省司法监察,与地方教育并无多少关涉。 另据杨国培硃卷所载师承关系中有兰山书院山长的题名,这就表明他曾有在兰山书院肄业的经历。 杨映枢与按察使曹秉哲两人的结缘似可给出一个较为合理的推断:杨映枢在书院考课中的优异表现得到主持考课的曹秉哲赏识,进而受到特别的关照。 曹氏为翰林出身,对一个来自寒素之家而又有前途的士子,萌生惺惺相惜之情,也并非没有可能。

清代官员铨选有严格的地域回避制,基于政教相维的传统⑤关于政教相维的传统,杨念群先生认为,中国历史上不存在类似西方那样的“宗教”与世俗王权相互对抗渗透的关系格局。 “政”的涵义不是指单纯的政府行政职能,还包括思想训导、规范行为等内容,调控的对象上自帝王下至民众。 “教”也异于西方宗教威权的思想统摄,也不单指教书育人,其涵义是灌输关于社会秩序的道德标准。 自宋代以后,“政教”关系成为王朝赖以构建“正统性”的手段,经过漫长的历史演变,至清代已臻成熟。由此可见,“政”与“教”互为表里,相得益彰。参见杨念群:《清帝逊位与民国初年统治合法性的阙失——兼谈清末民初改制言论中传统因素的作用》,《近代史研究》2012 年第5 期,第32-50、160 页。,这些来自异乡的官员通过主持书院考课实际参与了地方教育的建设;另外,清代百官卿僚大都出身科第,特别像任职督、藩、臬、道这些高品阶官缺者当中,不乏翰林、进士出身者,他们自身就具有为师的能力。

传统中国,以农立国,有限的财力无法支撑起一个庞大的教育规模。 这反映在教育制度设计上,就表现为重取士而轻养士的特点,所谓“就已有人才而甄拔之,未尝就未成之人才而教成之”①何炳松:《三十五年来中国之大学教育》,见刘寅生,房鑫亮主编:《何炳松文集》(第2 卷),北京:商务印书馆,1997 年,第506 页。。只求收获,却不务耕耘,真正负有教育之责的主体是家庭和社会。 因此,地方教育生态的维系和培植在很大程度上倚赖于地方社会所沉淀的科举人才数量,特别是作为高级功名者的数量。 在清代的科举人才结构中,唯有进士能保证出仕为宦;举人和贡生虽说具有做官资格,但铨选迟滞;生员若无捐纳和军功,几乎没有入仕的可能。 清代士人即使为宦,其时间大都相当短暂,致仕归籍虽无明文规定,但基于孝亲观念,他们依然要回归故土。 进士乡居期间,主讲书院自然也是一个体面的选择。 武威进士孙俌,会宁进士李玩莲,皋兰进士梁济瀍、翰林秦维岳、进士张国常、翰林刘尔炘,狄道翰林张子选,安定翰林马疏,秦安翰林安维峻等,他们均曾肄业兰山书院,多有短暂的仕宦经历,归里后以培植乡间子弟为己任,使得地方教育薪火相传,绵延不断。 可见,兰山书院在根本上提升了地方教育的内生能力,使得地方科举人才的养成具有了可持续性。

求古书院创建于光绪九年(1883),三十一年时即改为甘肃省初级师范学堂,在这二十多年的时间当中,甘肃就有两所省级大书院。求古书院的规章制度基本与兰山书院相同。因为求古书院存续时间短暂,留存的史料相对较少,但不可否认的是,它在当时的甘肃教育界亦占有相当重要的地位。 从光绪后期甘肃士人的乡会试硃卷看,其师承关系部分大多有兰山、求古两书院山长的题名,这就表明卷主曾有肄业两书院的经历。 据慕寿祺回忆:“光绪十八年,余应童试后,肄业求古书院,见癸巳、甲午科甘肃捷乡书者,兰山、求古两书院居大多数。 ”②慕寿祺:《甘宁青史略正编》卷18“省城设兰山书院”条,“中国西北文献丛书”本,第96 册,兰州:兰州古籍书店,1990 年,第528 页。引言中的“癸巳”、“甲午”两科应为光绪十九年(1893)正科、二十年恩科甘肃乡试。 光绪二十三年(1897),时任陕甘总督的陶模也说:“兰州有兰山、求古两书院为各府厅州县士子肄业之所。 每科中式者,两书院几占其半。 ”③慕寿祺:《甘宁青史略正编》卷25“丁酉二十三年春二月兰山求古两书院加算学”条,第164 页。

在陕甘分治后的很长一段时间里,甘肃乡试依旧与陕西合闱。 甘肃士子应乡试要远赴西安:“计甘肃府厅州县,距陕近者平庆泾、巩秦阶两道,约八九百里、千里;兰州一道,近者一千三四百里,远者一千六七百里;兰州以西凉州、甘州、西宁,以北宁夏,远或二千余里,或三千里;至肃州安西一道,则三千里或四千里,镇迪一道,更五六千里不等。 边塞路程悠远,又兼惊沙乱石,足碍驰驱,较中原行路之难,奚翅倍蓰! 士人赴陕应试,非月余两月之久不达。 所需车驮雇价、饮食刍秣诸费,旅费、卷费,少者数十金,多者百数十金。 其赴乡试,盖与东南各省举人赴会试劳费相等。 故诸生附府厅州县学籍后,竟有毕生不能赴乡试者,穷经皓首,一试无缘。 ”④《请分甘肃乡闱并分设学政折》,见刘泱泱主编:《左宗棠全集》(奏稿五),长沙:岳麓书社,2009 年,第511 页。后经左宗棠奏请,光绪元年(1875)陕甘分闱,甘肃乡试便在省会兰州举行。 左宗棠“奏请分闱,添学政,益广文教,而皋兰人文蔚起,卓然为诸县冠。踵事增美,有非昔比。 ”⑤杨昌浚:《序》,见光绪《重修皋兰县志》。“分闱乡试以来,狄道文风日有起色。 ”⑥《增添廪增缺额碑记》,见宣统《狄道州续志》卷4《学校志》。通渭“分闱以来,科目倍增,登贤书者较广”⑦光绪《重修通渭县新志》卷7《学校》。。

清代,乡、会试共举行112 次,甘肃产生举人1765 人、进士343 名。 以陕甘分闱的光绪元年为界,之前举行乡、会试99 次,甘肃产生举人、进士分别为1282 人和230 人;之后举行乡会试13 次,甘肃产生举人、进士分别为483 人和113 人⑧举人统计主要依据宣统《甘肃新通志》卷39《学校志·选举上·举人》,并参稽各府州县地方志。 进士统计情况见陈尚敏:《清代甘肃进士研究》,兰州:甘肃人民出版社,2013 年,第6 页。。 分闱后,甘肃乡试有了固定的中额,加之应试路程的缩短以及盘费的降低,大大激发了地方社会的向学热情,并最终推动了书院教育的发展。 “兰山书院肄业者多至四五百人,各郡县亦多闻风兴起,或者自此人文日盛亦未可知。 ”①左宗棠:《与宽勋同》,见刘泱泱主编:《左宗棠全集·家书·诗文》,第171 页。

三、稳定的政局

清代,甘肃政局有一个相对较长的稳定时期,也就是在乾隆中期至同治元年(1862)陕甘回民起义之前。“盖自乾隆以来,重熙累洽,关陇腹地不睹兵革者近百年”②白寿彝:《回民起义(三)》,上海:上海人民出版社,1952 年,第248 页。;陇右“乾嘉数十年较太平”③张维:《还读我书楼文存》,王希隆主编,北京:生活·读书·新知三联书店,2010 年,第413 页。。甘肃书院在这一时期有了一个较快的发展。

顺治朝,甘肃无书院建置,从制度层面来看,受制于书院禁创政策。 实际上,当时甘肃处于乱局,根本不具备兴学的基本条件。 明末清初易代之际,李自成起义军先后八次进入甘肃,庆阳、天水、陇西、兰州、西宁等地成为主要战场。 顺治五年(1648)河西地区爆发由米喇印、丁国栋领导的甘州回民起义,历时将近两年,波及甘肃中部及东南部广大地区。当时陇东一带,“无城不屠,无村不戮”,“所遗残民,十仅存一”④傅宏烈:《请免庆属钱粮第一疏》,见乾隆《庆阳府志》卷39《艺文》。;河西、西宁、宁夏、兰州一带,“寇乱数十年,民化青磷,田鞠茂草,无处不有荒田,无户不有绝丁”,“民间所种熟田,不过近城平衍之处,其余则荒芜弥望,久无耕耨之迹”⑤孟乔芳:《为目击秦民皇粮之累万不能支祈圣恩经赐除豁以全孑遗疏》,见乾隆《西宁府新志》卷34《艺文》。。

有清一代,清廷通过尊崇黄教、满蒙联姻等手段大大降低了甘肃来自北方和西南方向的战略压力。 康熙二十九年(1690),清廷剑指准噶尔叛乱,开起了安定边疆的进程。 历经三朝,费时数十载,直到乾隆二十五年(1760),这一大业才算完成。 在此期间,甘肃始终发挥着军事前沿阵地的作用,如提供兵源、转挽粮饷等,自然还要承受战争的侵扰;但另一方面,基于西北战略地位的提高以及清政权在中原统治地位的渐次稳固,自康熙朝始,清廷也重视了对这一地区的经营,实施了一系列重要措施,诸如扶助生产、蠲免粮草和救济灾荒等。 特别是新疆收复,意味着西北边防线大大向西推进。 乾隆帝就说:“陕甘自展拓新疆以来,伊犁已驻将军,乌鲁木齐、巴里坤久成腹地。 ”⑥《高宗纯皇帝实录》卷704,“乾隆二十九年二月癸未”条,《清实录》第17 册,北京:中华书局,1985 年,第862 页。“圣天子文经武纬,渐海被沙,金方以往,火部而遥,式廓新疆二万余里,故甘州旧本边障,今为腹里矣。 ”⑦勒尔谨:《序》,见乾隆《甘州府志》,张志纯等校点,兰州:甘肃文化出版社,1995 年,第5 页。这对甘肃来讲,安全压力减轻。 作为地方官施政,文治也会很自然地提上其议事日程。

肃州(治今甘肃酒泉市)酒泉书院,乾隆间知州黄文炜创建,其记曰:“今天人和同,西戎款服,一时敌忾同仇之辈,皆相与安土绩业。 余用是慨然曰:‘是真可以洗兵戎之气,而谋弦诵之乐矣’”⑧黄文炜:《酒泉书院记》,见宣统《甘肃全省新通志》卷35《学校志·书院》。;甘州府甘泉书院,在府郭张掖县城南,乾隆间知府冯祖悦创建,其碑记曰:“甘镇地处极边,代为用武地。我皇上德化覃敷,四夷宾服,自嘉峪关外拓新疆二万余里,皆得偃武修文。”⑨冯祖悦:《甘泉书院碑记》,见宣统《甘肃全省新通志》卷35《学校志·书院》。云川书院在永昌城西,清乾隆间知县郭昌泰建,黄时《创建云川书院记》:“永地处边陲,近百余年来,登科第者仅三人,士气抑塞,风教颇未光,其需书院最急。 ”⑩黄时:《创建云川书院记》,见宣统《甘肃全省新通志》卷35《学校志·书院》。乾隆、嘉庆两朝甘肃新建书院共41 所,这一时期是甘肃书院的大发展时期。

道光、咸丰两朝,甘肃书院的发展出现回落趋势,这与清廷在鸦片战争之后的时局有很大关系。

四、左宗棠兴学

同治五年(1866),左宗棠出任陕甘总督,在给僚友的信中直言:“度陇之命,专筹剿回。 ”①左宗棠:《答骆籥门宫保》,见刘泱泱主编:《左宗棠全集(书信二)》,第19 页。但在他实际的施政过程中,文教同样占有重要地位,“关陇要事,读书为急。 ”②左宗棠:《答袁筱坞宫詹》,见刘泱泱主编:《左宗棠全集(书信二)》,第319 页。在左宗棠看来,发展文教同样是西北边疆治理的重要途径之一。 传统教育被视为“文治”,其中就包含这样一个逻辑判断:文教盛衰关乎社会治乱。 具体言之,人不向学,就不明理,不明理就不知行,乱也就由此而起。 左宗棠西北兴学,其出发点也是基于这一点的③相关论述可参见陈尚敏:《晚清陕甘分闱述论》,《历史档案》2012 年第4 期,第81-86 页。。 在左宗棠督甘期间,被战乱毁坏的18 所书院得以修复,另外,还新建书院15 所。 同治、光绪两朝甘肃书院的复兴,显然是其结果。 对此,秦翰才先生已有详述④秦翰才:《左文襄公在西北》,上海:商务印书馆,1945 年,第203-215 页。。

强调书院之于清代教育的重要性,并不意味着说,有了书院就一定会推动地方教育的发展。 这其中还需要具备其他条件,要者如慎选山长、筹措膏奖等。 陇南书院的前身为文昌书院,在原巩秦阶道道治所在地的岷州(治今甘肃岷县),道光年间,由巡道严良训创建。 同治三年(1864),文昌书院毁于兵燹。 光绪元年(1875),文昌书院随道治移驻秦州(治今甘肃天水市),即更名为陇南书院。但陇南书院依旧是巩昌府、秦州和阶州两直隶州所属的道级书院。 清代书院招生有严格的属地限制,也就是说,陇南书院的受教者仅限于巩秦阶道三属士子。 如任其昌主陇南书院讲席时,“三郡髦俊蒸蒸,后先炳蔚”⑤任承允:《桐自生斋诗文集》卷2《听雨楼集序》,“中国西北文献丛书”本,第170 册,兰州:兰州古籍书店,1990 年,第463 页。。 任其昌,字士言,同治四年(1865)乙丑科进士。 曾官户部主事,“以母老思乡里,决计请假归养。 旋膺当道礼聘,主天水书院讲席。 数年,移讲陇南。 兵燹后,弦诵久寝,君尽心惇诲,因材曲成,高者教以穷经读史,培根俟实;其次为讨论制义源流奥窍,于场屋文利钝得失,指示尤深切。 故两院之士掇甲乙科者,至八、九十人”⑥王权:《笠云山房诗文集》卷17《户部观正进士陇南书院主讲任士言先生墓表》,吴绍烈等校点,兰州:兰州大学出版社,1989 年,第336 页。。 任其昌“既告归,主讲陇南书院,前后三十年。 其教人,先经史,旁逮古文辞,尤以躬行为本。 训诲广被,英俊云兴。 陇南知名之士,尽其及门人也。 ”⑦张维:《陇右经学之传授》第25 篇,报纸剪贴本,共1 册,藏甘肃省图书馆“西北文献阅览室”。 按:张维从1938 年5 月12 日起,以“南野”为笔名,将《陇右经学之传授》发表于《中心报》之“学术园地”副刊,计有短文34 篇。 笔者对其电脑录入,共计16000 余字。 系列短文勾勒出陇右经学传授的历史脉络,对研究陇右学术有一定的参考价值。 另,自30 至34 篇内容见张维:《还读我书楼文存》(王希隆主编,第412-414 页),亦以《陇右经学之传授》题名。本注参考了王锷《张维著述考(一)》(《图书与情报》1994 年第1 期,第65-68;55 页)一文的相关内容。“清同光间,乡先辈任士言先生主讲陇南书院,州县隽异之士悉出其门,以学术、事功、风节显者,后先相望。 ”⑧冯国瑞:《秦安高渔山先生墓志铭》,见刘雁翔:《天水金石文献辑录校注》,西安:三秦出版社,2017 年,第418-420 页。秦州哈锐为光绪十八年(1892)壬辰科进士,并获馆选,其会试硃卷师承部分就重点介绍了任其昌:“任士言夫子其昌,州乙丑进士,户部山东司主事,现主讲陇南书院。 师学行,士林推重,迩来陇右入词林、捷春秋闱者多出其门。锐自游泮后,尤深荷栽培,忝获科名,师之力也。”从笔者收集到的硃卷、齿录以及地方士人的各类传记资料来看,除了秦州直隶州所属秦安、清水、礼县、徽县、两当五县之外,阶州直隶州所属文县、成县的士子也多有到陇南书院求学的经历。 在巩昌府所属9 县(州厅)当中,仅见有与秦州毗邻的宁远(治今甘肃武山县)、伏羌(治今甘肃甘谷县)和通渭三县的士子曾赴陇南书院求学。 哈锐硃卷所言自然有夸大之嫌,因为“陇右”在清代为甘肃行省之别称。 但无论怎样说,任其昌任山长期间,陇南书院完全可以与兰山、求古两所省级书院相颉颃,成为甘肃文教的另一中心。

西宁不仅是西宁府府郭,同时还是西宁道和西宁办事大臣的驻地。 西宁在有清一代建有湟中和五峰两所书院。 湟中书院始建于乾隆五十年(1785),同治十三年(1874),知府龙锡庆添设膏火银700 两,又筹银700 两作为士子乡试盘费;光绪元年(1875),西宁办事大臣豫锡之、西宁道刘锦堂捐俸增添膏火银800 两,同年知府邓厚斋增添膏火银500 两。 五峰书院建于光绪初年,由西宁办事大臣豫锡之、西宁道张价卿、知府邓厚斋、知县朱朗亭等筹捐银13000 两而建①光绪《西宁府续志》卷2《建置志》,李文实点校,西宁:青海人民出版社,1985 年,第85 页。。 张琦和来维礼均为西宁人,同为光绪九年(1883)癸未科进士。该科会试,甘肃共中式进士7 名。同时,张琦和来维礼还是唯有的2 名二甲进士。据两人的会试齿录载,他们均曾肄业上述两书院。任两书院山长中有多人为进士出身,如杨雨臣夫子,讳兴霖,西宁人,辛丑联捷进士,四川彰明县知县,主讲湟中书院;晁耀南夫子,印炳,西宁人,壬戌进士,四川即补知县,主讲湟中书院;金书聆夫子,印文同,皋兰人,庚辰联捷进士,户部主政,主讲湟中书院;周莲峰夫子,印得程,皋兰人,癸未进士,即用知县,前主讲五峰书院。

清代科举考试,名为三场,实则以首场八股为重②顺治二年(1645)至乾隆五十一年(1786),乡、会试头场试四书文、五经文(文体为八股);二场试论、表、判;三场试经史时务策,简言策问。 乾隆五十二年之后,头场改试四书文;二场改试五经文;三场仍试策问。 前后两个阶段的考试内容虽有一定变化,但三场考试的基本架构仍旧相延,同时三场的地位至少在名义上也是平等的,而且朝廷也一直强调“三场并重”,但在实际的操作过程中,不少考官为了阅卷的省便,往往重点校阅头场四书文,以其优劣作取录标准,二、三场实际上仅作参考。 “乡、会试虽分三场,实止一场。 ”这种取录标准随后带来了恶劣影响。 士子为了迎合考场变化,将绝大部分精力投入头场的准备之中。 所谓士子所诵习“不过四书文而已”。 参见钱大昕:《十驾斋养新录》卷18《科场》,《嘉定钱大昕全集》第7 册,南京:凤凰出版社,2016年,第486 页。 这种风气即使到了维新运动期间还在延续,张之洞奏议科举改革,他就认为科举“虽设有二场经文,三场策问,而主司简率自便,惟重头场时文,二三场字句无疵,即已中式,遂有三场实止一场之弊”。参见《张文襄公全集》卷48《妥议科举新章折》,台北:文海出版社,1963 年。 四书文别称时文,文体为八股。。 八股在内容上要求“代圣立言”,这就要求考生具有丰富的经史知识以及对其的理解。 在形式上,八股更是有着诸多限制,写作时须先破题、承题、起讲;正文部分须用有声律要求的四个有逻辑关联的对偶段落来层层深入地阐发题旨,即所谓的“体用排偶”;文字要清真雅正;结构要有起承转合。 八股文作为考试文体,其程式化的写作本身就需要掌握相关的技法。 因此,作为应试者,若无名师指拨,全凭自我摸索,成功的概率想必不会太高。 任其昌之所以被称为陇南文宗,亲炙教诲者有八九十人中举或进士,由前文引述可知,其奥秘就在于,他的教育方法即是围绕着八股文的写作来进行,如“穷经读史,培根俟实”;“讨论制义源流奥窍,于场屋文利钝得失,指示尤深切”。 进士作为科举的终端,他们才称得上是科举的成功者。 长期在科场的摸爬滚打,进士们拥有着自己的成功经验。 他们出任书院山长,就有着其他功名拥有者所不具备的优势。 西宁地处甘肃西缘,向为多民族聚居区,能在一科中中式2 名进士,实属破天荒之举。 窥其缘由,除了书院能够提供一定数量的膏火银之外,尤重者当属该地书院聘请多位进士作为山长。 进士在候补、退职乡居期间,出任地方书院山长自然也是一个体面的选择,但其前提是书院能够提供丰厚的修金。 因为依进士的声望,他们有着宽广的社会流动途径,书院山长之于他们也绝不是唯一的选择。

清代,每隔三年对官员进行一次“大计”考核,由督抚主持。 左宗棠在考核官员时,将兴学作为重要指标。甘肃书院在晚清能够复兴,与此密切相关。在传统集权的科层行政体制中,上有所好,下必趋奉。 自同治五年(1866)左宗棠督甘至光绪七年(1881)离甘年间,甘肃就涌现出一批兴学的州县官。 在一个清明的政治风气中,官员才能做到以公为重,比如慎选书院山长。 书院山长的选聘权操之于官府,因为这一职位对一般士人来说,还是具有相当吸引力的。 光绪九年总督谭钟麟、学政陆廷黻在省城创建求古书院时,并在甘州府置分院,“为河西五郡士子肄业之所”,亦即河西讲舍。当政者的意图无非是希望在广大河西地区建立一所中心书院,以推动河西文教的发展。 但终因“财政微博,不能恢宏”,“亦仅甘州之人就近肄业”③民国《新修张掖县志》,《教育志上》。 “河西五郡”是指凉州、甘州、西宁三府和肃州、安西两直隶州。。 光绪十七年(1891),陶保廉侍父陶模赴新疆任巡抚,途经甘州,见河西讲舍“所肄皆词章,无用之学”,“湘中举人某少年以能诗见知于提帅,拥皋比于河西,尤为可哂。 提帅舍其阃职,孳孳为诗,复以蚀饷所余,噢咻游士,用沽声誉”①陶宝廉:《辛卯侍行记》,刘满点校,兰州:甘肃人民出版社,2000 年,第258 页。。 巨国桂就直言,河西讲舍“讲席为南人所据,遂同虚设”。背后的操纵者应是时任甘肃提督的湖南人周达武②巨国桂:《秦安巨子馥先生年谱》,民国稿本。。巨国桂,字子馥,秦安人,光绪元年举人,光绪十五年(1889)以大挑二等铨授甘州府儒学训导,十八年,兼任河西讲舍讲席。 西宁地方官在战乱刚刚结束之后,即投入极大的热情筹措经费以发展当地书院教育,这也可视为左宗棠兴学的影响。

柳湖书院始创于乾隆二十九年(1764),本为平凉府属。 后经多次重修和扩建,至乾隆末年,书院规模宏大,肄业士子科第连绵,可谓盛极一时。 朱愉梅所撰《柳湖书院志》是现在所能见到的唯一一本清代甘肃书院志,该志卷五为《科第》,记录曾肄业柳湖书院者的科第情况。“科第者何?志书院之科第也。书院创于某年,即于某科志之,以先不志非略也,有所由始也。其未肄业于书院而获科第者,不志明乎! 其志书院非志郡邑也。 ”其中记录的进士有8 位③参见朱愉梅:《柳湖书院志》卷5《科第》,道光刊本。。 《柳湖书院志》成书于道光九年(1829)。 也就是说,柳湖书院自创建至道光九年的60 余年当中,肄业柳湖书院者共有8 位进士中式。柳湖书院在同治二年(1863)毁于兵燹。同治十二年(1873),左宗棠命平庆泾固化道道员魏光焘复修柳湖书院,并将其由府属改为道属。 柳湖书院也就成为平(平凉府)庆(庆阳府)泾(泾州直隶州)固(固原直隶州)化(化平直隶厅)五郡诸生肄业之所④民国《平凉县志》卷3《教育》。。 左宗棠有意围绕柳湖书院,打造甘肃东部地区的文教中心。 遗憾的是,由于史料缺乏,无法对光绪朝的柳湖书院教育情况作出进一步的评述。

五、余 论

清代甘肃书院发展的结论,只是就甘肃书院史而言,是纵向比较得出的;就全国整体状况来看,清代甘肃仍属书院最不发达的地区之一⑤邓洪波:《中国书院史》,上海:东方出版中心,2006 年,第405 页。。

书院之名始于唐代,是中国古代独特的文化教育组织形式,兼具藏书、刻书、育才、祭祀等多种职能。 纵观书院的发展,其中有两个主要的动力来源,其一是地域学派的讲学活动推动了书院的发展,如南宋和明代。 应该指出的是,讲学有时会触犯时忌,为此书院曾遭毁坏,特别是在明代;其二是书院和地方官学是一个此消彼长的关系。 当地方官学衰败之时,往往是书院兴盛的时期,此时的书院是作为地方官学的补充而存在。 如清代书院即其显例:“各省书院之设,辅学校所不及”,“儒学浸衰,教官不举其职,所赖以造士者,独在书院”⑥赵尔巽:《清史稿》卷106《选举一》,北京:中华书局,1976 年,第3119 页。。 “士子不居于学宫,则讲艺论道,胥为书院。 ”⑦民国《甘肃通志稿》卷44《教育二·书院》。近人孟森也指出:“清一代学人之成就,多在书院中得之。 ”⑧孟森:《清史讲义》,长沙:岳麓书社2010 年版,第276 页。

清代甘肃辖境略近于历史上的陇右地区。“陇右”得名缘起于陕甘界的陇山。古人以西为右,故称陇山以西为“陇右”。 “以地处边陲,一切人风土俗,盛于唐以前,陋于宋以后。 ”⑨刘於义:《后序三》,见乾隆《甘肃通志》(下册),刘光华等点校整理,兰州:兰州大学出版社,2018 年,第1887 页。按:引言中的“人风”即民风,因避唐太宗李世民名讳,故改“民”为“人”。唐开元、天宝年间,尚是“闾阎相望,桑麻翳野,天下称富庶者无如陇右”⑩司马光:《资治通鉴》卷216,北京:北京古籍出版社,1956 年,第6919 页。。陇右由盛转衰,安史之乱是其转棙。安史之乱爆发后,守卫河陇地区的唐朝边兵精锐东调平叛,吐蕃乘机占领河陇地区,以其原有的部落制取代唐时的郡县制。 两宋时期,政权中心东移,同时,伴随着回鹘西迁、党项北上,陇右地区遂被民族政权割据,所谓“陇坂以西,划为异境”①张维:《还读我书楼文存》,王希隆整理,北京:生活·读书·新知三联书店,2010 年,第380 页。。明王朝鼎革后,残元势力一直威胁着明政权。“试读陇右志乘,明代套虏之患,与明始终。 其祸时中于宁夏、固原;而肃、甘间有哈密、吐鲁番之乱;西宁、临洮间有海部之乱。 烽火相属,兵戎未已。 ”当时河西、河湟、宁夏等地在行政建制上实行军政合一性质的卫所制。 作为边防重地,重武轻文,势所必然。 所谓“黄河以西,众建卫所,惟以治军储粮为其先务”②张维:《陇右经学之传授》第30 篇,报纸剪贴本,共1 册,藏甘肃省图书馆“西北文献阅览室”。。 明代甘肃书院地理分布总体上偏东,前揭王继光、胡方岘文认为主要与中原文化向西部地区辐射扩散的递进浸润有关,呈现出一个由中原向边疆先东后西的渐次趋势。 显然,这一论述未能顾及河西、河湟、宁夏当时的实际情况。

自安史之乱后,甘肃逐渐成为边疆地区。 传统边疆不仅是一个地理概念,而且还是一个民族的和人文的概念。 具体而言,这里少数民族聚居,同时又处在文明发展的低级阶段。 边疆地区缺乏孕育学派的土壤,生活于斯的民众也缺乏向学之心,这就从根本上失去了书院发展的内在动力。

另外,书院是“私学发展到高级阶段的产物,是种制度化的私学”③朱汉民:《湖南的书院学研究》,《湖南大学学报》1999 年第3 期,第1-3 页。。 正是书院的私学传统,其发展还与民间力量的介入有关,诸如书院经费中的民间捐助和民间经营、书院任职者的民间身份等。如清代甘肃书院中,未见有家族创建的书院;商人创建的书院,仅有道光年间皋兰县青城乡李凯德在本籍捐修的“六德书院”④杨巨川:《青城记·学校》,1994 年铅印本,第23 页。。 因此可以说,民间力量的介入有限,也是清代甘肃书院教育远远落后于发达地区的原因之一。