基于(1+1+N)紧密型医联体模式下的广州市白云区卒中防治

2022-03-31陈浩博龙信聪谭三智欧阳登周卓晟

陈浩博 李 泽 龙信聪 谭三智 胡 蓉 杨 勇 许 婷 李 曼 欧阳登 周卓晟 曹 杰

1 广州市第一人民医院(广州 510080) 2 白云区第二人民医院(广州 510000)

缺血性脑卒中是好发于老年人群的常见疾病,也是目前中国致死率、致残率最高的疾病。依据中国脑卒中防治报告,70%的卒中后存活人群遗留有程度不同的残疾,给社会和家庭造成了沉重的经济负担,是因病返贫最重要的因素之一[1]。脑卒中患者另一个需要高度重视的地方在于其复发率高,我国卒中调查数据分析显示卒中患者1年复发率约为8.2%~16.0%,5年卒中复发风险高达41%。因此,脑卒中防治是老龄化社会健康工作面临的巨大挑战。

我国幅员辽阔,各地区发展程度不一,医疗资源分布不合理、不均衡,存在脑卒中防治能力参差不齐、居民健康素养差别显著等许多“不同质”问题[1]。广州市的医疗资源大部分集中在越秀、荔湾、天河等地,而像白云区西部,增城、花都等区域却缺乏足够的优质医疗资源。广州白云区西部江高、神山、石井一带,人口众多,但缺乏卒中救治单元,卒中救治能力相对落后,急性脑卒中救治缺乏规范化的管理,使许多患者错失了卒中救治的最佳时机。

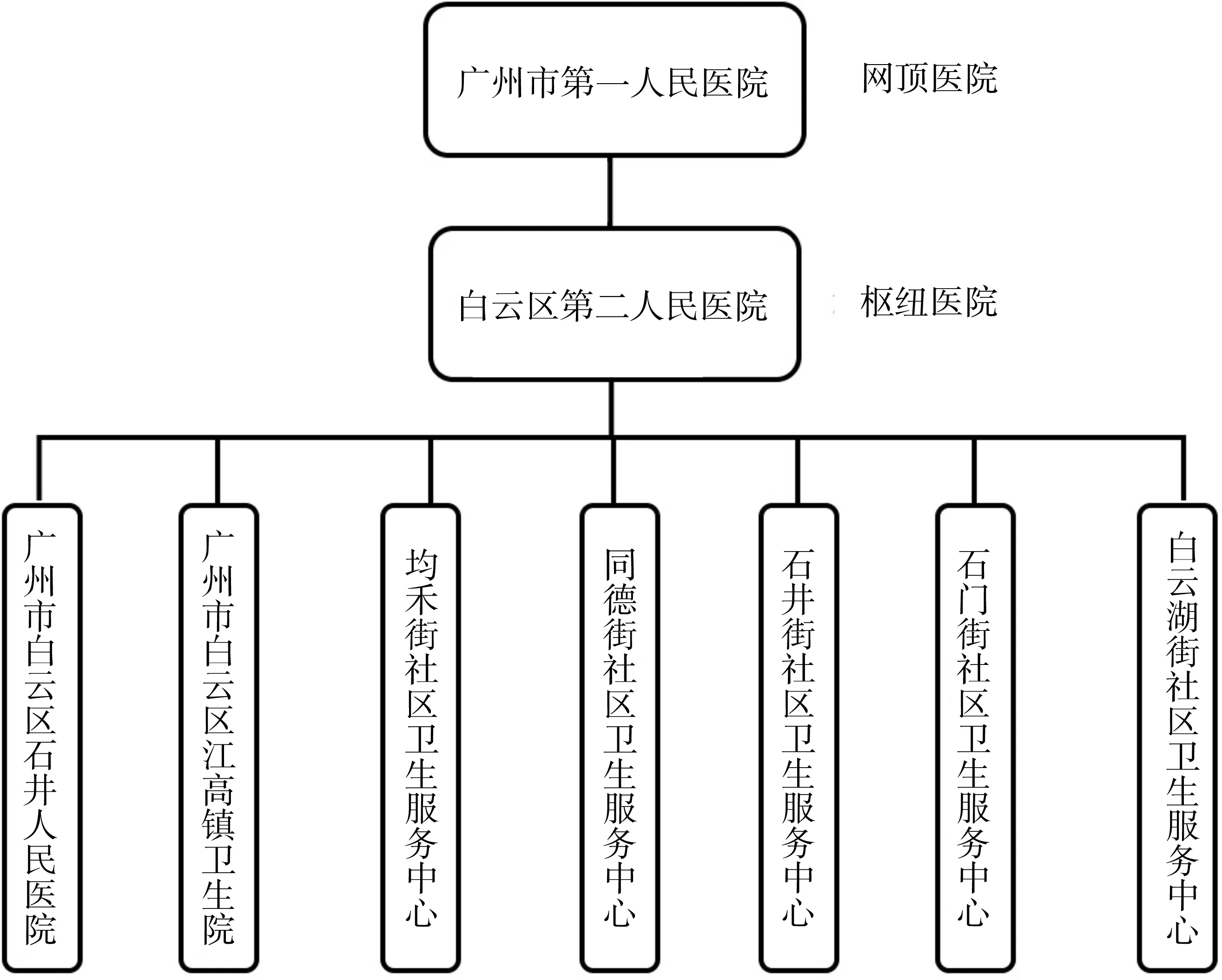

国家通过共建医联体等形式探索提高部分落后地区医疗水平的方法。(1+1+N)的紧密型“医联体”模式是近几年开始出现并逐渐受到重视的新的医联体模式。(1+1+N)紧密型医联体以1个网顶医院+1个区二级医院+N个社区卫生服务中心构成,通过网络式的紧密合作,形成区域性的医疗服务一体化,推动医疗资源共享,合理分诊,双向转诊等,方便辖区群众就诊,提高区域性的医疗救治水平。我院通过构建以广州市第一人民医院为网顶医院,白云区第二人民医院为枢纽并辐射至整个白云区西部(白云区二医疗集团)的医疗健康共同体,探索全方位合作互动的(1+1+N)紧密型医联体卒中救治体系对广州市白云区卒中防治能力的提高效果。

图1 广州市一-白云区二医疗集团(1+1+N)紧密型医联体架构图

1 资料与方法

1.1 一般资料

2018年医联体未成立之前,白云区第二人民医院开展静脉溶栓的例数为0,与其他三甲医院也没有建立双向转诊制度。所有急性脑卒中患者,均只能通过保守治疗或自行转诊上级医院。2018年7月,白云区西部联盟工作开展以来,共实现静脉溶栓103例,同时由白云区二医院转上级医院进一步治疗103例。

1.2 方法

针对广州白云区西部卒中救治存在的问题,以(1+1+N)紧密型医联体合作的形式建设优质高效的卒中救治区域联盟,从而实现高质量的基层首诊,双向转诊,快速响应的卒中绿道急救和全程管理目标,整体提升白云区西部医疗机构的卒中救治水平。

1.2.1 组织架构:以广州市第一人民医院为网顶医院,白云区第二人民医院为枢纽医院,构建(1+1+N)紧密型医联体,层级式辐射带动白云区二医疗集团下属多家医院共同发展(具体架构见图1)。

1.2.2 管理架构:在紧密型医联体中,采用网顶医院人员直接进驻管理,绩效与医联体工作直接挂钩的形式,充分调动医护人员的主观能动性。广州市第一人民医院资深卒中专家团队直接入驻枢纽医院,并担任科室执行主任,由网顶医院专家全面负责科室的工作和人员调配,同时网顶医院医疗骨干人才定期在基层医院开展门诊、医疗查房等服务,全方面提升基层医院的医疗技术水平,并将医联体单位工作业绩作为绩效考核指标。相应的,定期接收基层单位医疗人员到网顶医院进行进修学习,双方共享医疗技术,先进理念,从而迅速提高基层医疗技术水平。

1.2.3 信息化管理:在医联体各单位间实现信息化统一,整合各家医院的信息化平台。

1.2.4 医联体卒中绿道建设:建立区域性卒中溶栓地图模式下的医联体120网络,以网顶医院带动拓展静脉溶栓的辐射区域。所有的卒中急救患者通过120送至区域内具备静脉溶栓条件的医院,第一时间接受专科医生的评估,并通过卒中管理软件和微信等即时软件实现与网顶医院的沟通,保证区域内所有符合静脉溶栓条件的患者可以第一时间得到专业高效的救治。而对于所有考虑大血管病变或错过静脉溶栓第一时间的患者,则通过医联体卒中绿道转运至网顶医院进行进一步的治疗(具体流程见图2)。

图2 紧密型医联体卒中绿道救治流程

1.2.5 同质化管理:医联体内定期开展卒中救治质控分析,把控救治质量。医联体每季度定期举行卒中救治质控分析会议,由各医联体单位统计分析每一季度的工作指标,共同寻找、讨论各自的存在的问题,寻求改进的手段,以质控促进步,不断总结经验,优化流程,规范诊治手段。

1.2.6 专业技能培训:卒中的规范化预防和科普宣讲,网顶医院协助基层医院指定卒中危险因素的筛查流程,对所有卒中患者进行toast分型,卒中风险评估,再统一制定标准化的卒中预防手段。同时医联体还定时开展卒中社区健康知识宣讲,使区域内群众可以第一时间获取卒中的防治常识,提升卒中血管再通意识,从而提高卒中急救成功率。

1.3 观察指标

本研究统计了医疗体共建之后,白云区二医疗集团的溶栓人数和相关的溶栓数据,DNT时间,溶栓前后神经功能改善程度(以NIHSS评分作为评价指标)等。同时统计经医联体体系由下级医院转网顶医院进行卒中绿道救治的人数,以及转入后行血管内治疗患者的介入后血管再通率等。因白云区二医疗集团既往没有开展相关的溶栓治疗,缺乏既往数据对比,我们将上述统计指标与国家卒中防治中心要求进行了横向比较,评价医联体建设后对卒中临床救治水平的改变。

1.4 统计学方法

选择SPSS 22.0统计学软件进行数据分析,所有的计量资料采用均数±标准差表示,统计结果直接对比国家卒中防治中心要求反映医联体共建结果。

2 结 果

2.1 白云区二医疗集团急性卒中患者救治情况

医联体工作开展以来,3年间白云区二人民医院实现静脉溶栓103例(2018年13例,2019年33例,2020年43例,2021年第一季度14例),其中年龄最小33岁,年龄最大的接受溶栓的患者88岁,平均年龄(63.8±11.49)岁,NIHSS评分由溶栓前平均(7.54±5.43)分降低至平均(5.44±5.87)分,平均改善(2.21±4.44)分,DNT平均时间是54.22 min,近三年具体溶栓例数,DNT时间见图3。

图3 白云区第二人民医院近3年静脉溶栓数据

2.2 双向转诊,网顶医院接收抢救急性卒中患者情况

由各基层医院转网顶医院行进一步治疗患者共103人,平均年龄(57.73±14.03)岁(最小21岁,年纪最大84岁),其中88人为脑梗塞静脉溶栓后或者错过静脉溶栓时间窗拟转网顶医院行血管内介入治疗的患者[占评估过后符合转入上级医院进一步介入治疗人数的84.6%(88/104),超过卒中防治中心要求的多于80%]。这88人中,有36人不符合进一步血管内治疗条件,剩余的52名患者符合条件接受进一步治疗,其中15人经充分知情后因各种原因不愿意手术,其余37人接受了介入手术血管内治疗,TICI分级均在2b级以上(100%),血管再通良好。手术患者转入网顶医院时平均NIHSS评分(10.48±5.8)分,经治疗后改善至平均(6.68±8.42)分(降低了3.61±7.44分),MRS评分由入院时的(3.74±1.25)分改善至(2.66±1.79)分。其余转入患者另有15人为脑出血患者或大面积脑梗塞脑疝患者,转网顶医院神经重症监护室抢救或神经外科行去骨瓣减压术,1人转入后重新评估为非脑血管疾病(肌无力危象1例)。

3 讨 论

有效的治疗并预防卒中对实现全民健康的目标至关重要。在卒中急性期及时采取静脉溶栓、动脉取栓等治疗重新恢复血供,可以大幅度降低卒中发病后的死亡率和残疾率,有效提高患者的生存质量,改善预后。普及溶栓、取栓技术是卒中急救的关键点。而广州市目前的医疗水平发展欠平衡,白云区西部人口众多的地区医疗水平相对不足。我们的探索显示通过建立(1+1+N)紧密型医联体可以很好的普及卒中救治技术,提升相对落后地区的卒中救治水平,从而降低因病致残所带来的社会风险与病患家庭负担。

经过(1+1+N)紧密型医联体的合作共建,白云区二医疗集团从无到有掌握了静脉溶栓技术,各项溶栓指标逐年改善,区域内卒中患者可以第一时间得到有效诊治,病情危重或需要进一步介入治疗的患者也能得到快速转诊。

DNT时间是指从患者发病后到达医院就诊入院到使用溶栓药治疗的时间间隔。国内外多项研究均显示,DNT时间的缩短可以带来更好的预后。因此,在医联体建设过程中,缩短DNT时间是我们提高卒中救治水平的关键点之一。在中国大多数区级、县级医院,平均DNT时间多数在60 min以上,包括像品管圈、时间追踪模式、专职救护模式等可能将DNT时间缩短至60 min以内[12-14]。我们的研究显示利用建立紧密型医联体模式,DNT时间也逐年缩短,近两年都稳定在60 min以内,达到了国家卒中防治中心和卒中救治指南的要求。显示紧密型医联体模式与其他卒中救治模式均有助于提高基层医院的卒中救治水平。

资料显示,至2015年底,中国至少有400家以上医联体[15]。但大多数医联体是由政府部门牵线形成,采取技术帮扶和业务合作的松散型联合模式,对基层医院的医疗水平提高程度有限。本研究采用的(1+1+N)型紧密型医联体,成功建立了西部医联体模式下的静脉溶栓转诊桥接血管内治疗流程体系、时间窗内急性缺血性卒中转诊介入血管内治疗流程等,提高了医院覆盖区域的医疗救治水平。

既往的医联体合作多停留在技术协作的层面,上级医院派出技术力量定期或不定期地对基层医院进行技术支持等。这种帮扶虽然可以在某种程度上提升基层医院的医疗水平,但由于双方利益的分割,并不能最大限度调动双方的主观能动性[15]。而(1+1+N)型紧密型医联通过在人员调配上和利益分配上的紧密结合,由网顶医院全方位嵌入下级医院的日常管理,并共同承担医院发展的利益和风险,可以更充分调动双方的积极性。同时通过信息一体化和专科技术联盟技术下沉保证了医疗信息的即时沟通和基层技术力量的提升。在我们白云区西部联盟医联体中,网顶医院帮助基层医院提高了卒中的诊治水平,基层医院掌握了静脉溶栓的技术和卒中危险因素筛查的规范化流程,可以更好的在卒中的救治第一线发挥作用。同时通过双向转诊,网顶医院也获得了一批时间窗内适合进行血管内治疗的患者,使得更多错过静脉溶栓的患者可以得到获益。而病情稳定的患者可以转回基层医院进一步康复治疗,也保证了医疗资源的合理分配。最终使得区域内卒中患者可以得到优质的、一致性的救治,提高白云区西部卒中的救治能力。

区域性的协同救治是降低卒中致残致死率的重要举措。纵观广州11个区,由于受优质资源挤压抢占,老八区的区级医院规模小,发展相对落后。通过建立网顶医院+枢纽医院+基层医院的(1+1+N)紧密型医联体模式,以基层医院静脉溶栓为依托+早期时间窗内识别大血管事件并及早转运血管内治疗模式,患者可以得到及时救治,其致残率明显下降,证明了紧密型医联体的可行性和必要性。