城乡景观中土壤生态系统微塑料的来源、迁移特征及其风险

2022-03-30赵方凯陈利顶

李 敏,杨 磊,赵方凯,陈利顶, *

1 中国科学院生态环境研究中心城市与区域生态国家重点实验室,北京 100085 2 中国科学院大学,北京 100049

塑料制品被广泛应用于生产生活的同时也产生了大量塑料垃圾,报道显示全球塑料垃圾仅有9%被回收利用,12%被焚烧,绝大部分则被堆积在垃圾填埋场或自然环境中,并且预测表明至2050年全球约有12000 Mt塑料垃圾将被排放到环境中[1]。大量塑料废弃物在环境中经过各种物理、化学或生物作用形成微塑料颗粒,可以通过多种途径直接或间接地危害生态系统安全和人类健康[2]。目前微塑料对海洋、淡水、河口等水生生态系统的影响受到了较为普遍的关注[3—5]。然而海洋环境中的大部分塑料颗粒(约每年4.8—12.7 Mt)来源于陆地生态系统[6],并且排放到陆地生态系统中的微塑料约为排放到海洋中的4—23倍[7]。微塑料在土壤中具有普遍性和持久性[8],但目前对土壤生态系统中微塑料的研究却相对较为有限[2]。

微塑料不仅能改变土壤的物理、化学性质,还能与土壤生物(动物、植物和微生物)相互作用并影响其生态功能[2]。土壤微塑料作为城乡景观中的一种新型污染物,其来源、迁移特征及其对生态系统和人类健康的影响已成为当前公众和科学研究共同关注的焦点,但目前还有诸多问题有待系统和深入地探讨。土壤作为一个复杂的综合体,受到自然、社会、经济等多重因素的共同影响,特别是在快速城市化过程中,人类活动不断加剧,人类活动范围不断扩张,形成了城市—城郊—乡村这一具有复杂格局和环境梯度的城乡复合生态系统,进一步影响了土壤生态过程及其功能[9]。现有研究表明,土壤环境中微塑料的来源及其组成与城乡景观环境特征、人类活动以及社会、经济格局密切相关。例如,对全国19个省份的农业土壤微塑料研究发现,土壤微塑料的组成与农田覆膜基本一致[10];对武汉城郊地区土壤微塑料的调查发现,这一区域土壤微塑料的丰度为320—12560个/kg,交通、生活垃圾和农业活动是城郊地区土壤微塑料污染的主要来源[11]。从复合生态系统的角度来识别土壤微塑料在城乡景观中的分布、来源、迁移特征、污染状况及其生态和环境健康风险对于维护土壤健康、提升土壤生态系统服务具有重要的科学意义。基于此,本文梳理了城乡景观中土壤微塑料的来源、迁移过程及其特征,分析了土壤微塑料的生态风险,并对未来研究方向进行了展望,以期为城乡复合生态系统土壤生态安全与人居环境健康提供科学参考。

1 城乡不同景观中土壤微塑料的来源及其特点

城乡复合生态系统中土壤微塑料的来源、分布及其迁移过程受到自然因素和人类活动的共同作用,尤其是社会、经济因素的影响,使得城乡景观中土壤微塑料的来源及其特点存在较大的差异。

1.1 城市区域

城市土壤中微塑料主要来源于生活废水再利用、大气沉降[12]、轮胎磨损[13]等。在城市环境中,经济发展水平较高,人口数量大,产生了大量生活废水,而生活废水中包含着大量微塑料颗粒。研究表明,人造合成纤维纺织品在洗衣过程中受到机械和化学作用会释放出微纤维[14],家用洗衣机对衣物进行洗涤的过程中,每公斤衣物释放的微纤维量在124—308 mg[15]。另外,球形、螺纹或者不规则形状的微塑料颗粒常被添加到个人护理用品中,再通过洗涤等途径进入生活废水中[16]。城市生活废水经过一定的处理后被用于灌溉土地[17],对上海市大型污水处理厂的研究表明,其对生活污水中微塑料的去除率仅为60%左右[18],这些残留的微塑料会通过废水再利用这一途径进入到城市土壤环境中。大气沉降也是微塑料进入城市土壤的重要方式[12]。研究发现每年通过大气沉降到巴黎的纤维类微塑料大约有3—10t,并且城市中微纤维的沉降量要比城郊高[19]。在东莞、上海、汉堡等城市大气沉降物中也检测到了微塑料的存在[20—21]。城市街尘中也普遍存在微塑料颗粒,例如伊朗Asaluyeh(60000个/kg)[22]、Bushehr(21000—165800个/kg)[23]、Tehran(2766—20166个/kg)[24]等地区的街尘中均发现了微塑料,并且丰度较大,而其他地区如澳大利亚Victoria(21—529个/kg)[25]、日本Kusatsu(2500个/kg)、尼泊尔Kathmandu(3900个/kg)、越南Da Nang(4100个/kg)[26]等地区街尘中检测到的微塑料丰度则相对较低。道路上轮胎磨损产生的橡胶微粒可通过大气沉降或地表径流等形式进入道路及其周边土壤环境中[26—27],并且受城乡交通流量差异的影响城市街尘中微塑料的丰度要远高于乡村街尘,使得城市土壤中通过地表径流迁移导致的微塑料负荷要高于乡村土壤[25]。以上研究可以看出,建立社会、经济活动的格局特征与土壤微塑料的关系,是土壤微塑料的来源识别和风险评估的科学基础。

1.2 城郊区域

城郊是城市生态系统与乡村/自然生态系统的交错地带,景观类型多样,结构复杂,使得土壤中微塑料污染较为复杂。城郊地区分布有一定面积的农田,并且靠近人类密集活动区,通常会有垃圾随意丢弃和堆积、污水灌溉、废弃物再利用等现象,成为微塑料进入土壤生态系统的主要途径。例如,有研究发现农用地膜及城市污泥施用是城郊菜地土壤微塑料的主要来源,在0—3 cm和3—6 cm土壤中微塑料的丰度分别为(78.00±12.91)个/kg和(62.50±12.97)个/kg,主要形态为纤维、碎片和薄膜,多为黑色或透明色[28]。还有研究证实城郊菜地土壤普遍受到微塑料的污染,并且微塑料丰度高于城市居民区土壤[11]。城郊地区大量存在的垃圾填埋场也被认为是土壤中微塑料的重要来源。He等[29]在上海、无锡、苏州和常州四个地区城市固体废弃物堆填区的渗滤污水样本中发现了17种不同类型的微塑料,浓度为0.42—24.58个/L,99.36%的微塑料来自垃圾填埋场的塑料垃圾碎片。然而需要注意的是,垃圾填埋场并不是微塑料的最终归宿,而是向土壤释放微塑料的一个潜在来源。城郊地区处于城市与乡村的交界地带,工业和农业活动同时存在使得城郊地区面临较高的土壤微塑料污染风险,对城郊用地进行合理规划和布局,有效降低土壤微塑料污染风险。

1.3 乡村/自然区域

乡村地区农田中的微塑料污染及其对土壤生态系统的影响是当前研究的热点。目前普遍认为农业生产活动(包括农用薄膜的使用、有机肥施用及污水灌溉等)是造成乡村地区农田土壤微塑料污染的主要驱动因素[30]。农用薄膜具有保温、保湿、防虫和抑制杂草等作用,能大幅提高农作物产量,我国近几年农用薄膜使用量大大增加,从2000年的1.33×106t增长到2018年的2.47×106t[31],但残留在土壤中的地膜会逐步破碎裂解为微塑料颗粒,直接进入到农田土壤中[32]。

农田土壤中的微塑料还有一部分来自于土壤改良剂。污泥和以城市废弃物和畜禽粪便等加工而成的有机肥因其能为植物提供养分、改善土壤质量,增加土壤碳库等优势而被许多国家地区大力推广,但这些土壤改良剂中存在大量的微塑料,并且很难被去除[33]。Li等[34]在我国 11个省份 28个污水处理厂采集污泥样本发现,干污泥中微塑料平均含量为22.7±12.1×103个/kg,按此估算我国每年大约有 1.56×1014个微塑料颗粒通过污泥进入到自然环境中。有机肥中也存在一定数量的微塑料,并且容易被忽视。Weithmann等[35]研究发现有机肥中直径大于1mm的塑料碎片在14—895个/kg,并以此保守估计德国每年有350亿—2.2万亿个直径大于1mm塑料碎片通过有机肥施用进入到土壤中。我国是有机肥生产和使用的大国,经估算每年有机肥的施用将会导致52.4—2.64×104t微塑料进入到土壤中,若考虑粒径更小的微塑料颗粒,则土壤承接的微塑料将会更多[36]。因此有机肥施用作为土壤微塑料的一个重要来源需要引起关注。污水灌溉也会导致农田生态系统土壤微塑料丰度的增加。有报道表明目前全球约有3.59×105km2的农田灌溉都是使用未处理或者部分处理的城市污水[37]。地表水灌溉农田也存在微塑料污染的风险,目前已有较多关于地表水中微塑料污染的研究,在我国河流湖泊中普遍检测到微塑料的存在[38—40],甚至地下水中也存在一定的微塑料颗粒[41]。通过以上案例可以看出,乡村、自然土壤同样受到微塑料的污染,特别是农田生态系统中土壤微塑料污染已经成为一个重要的环境问题,解析微塑料污染的源头、明确其在土壤—植物系统中的传输过程及其生态风险是保障农田生态系统可持续发展的关键(表1)。

表1 不同景观中土壤微塑料的主要来源和特征

2 城乡景观中土壤微塑料的迁移特征

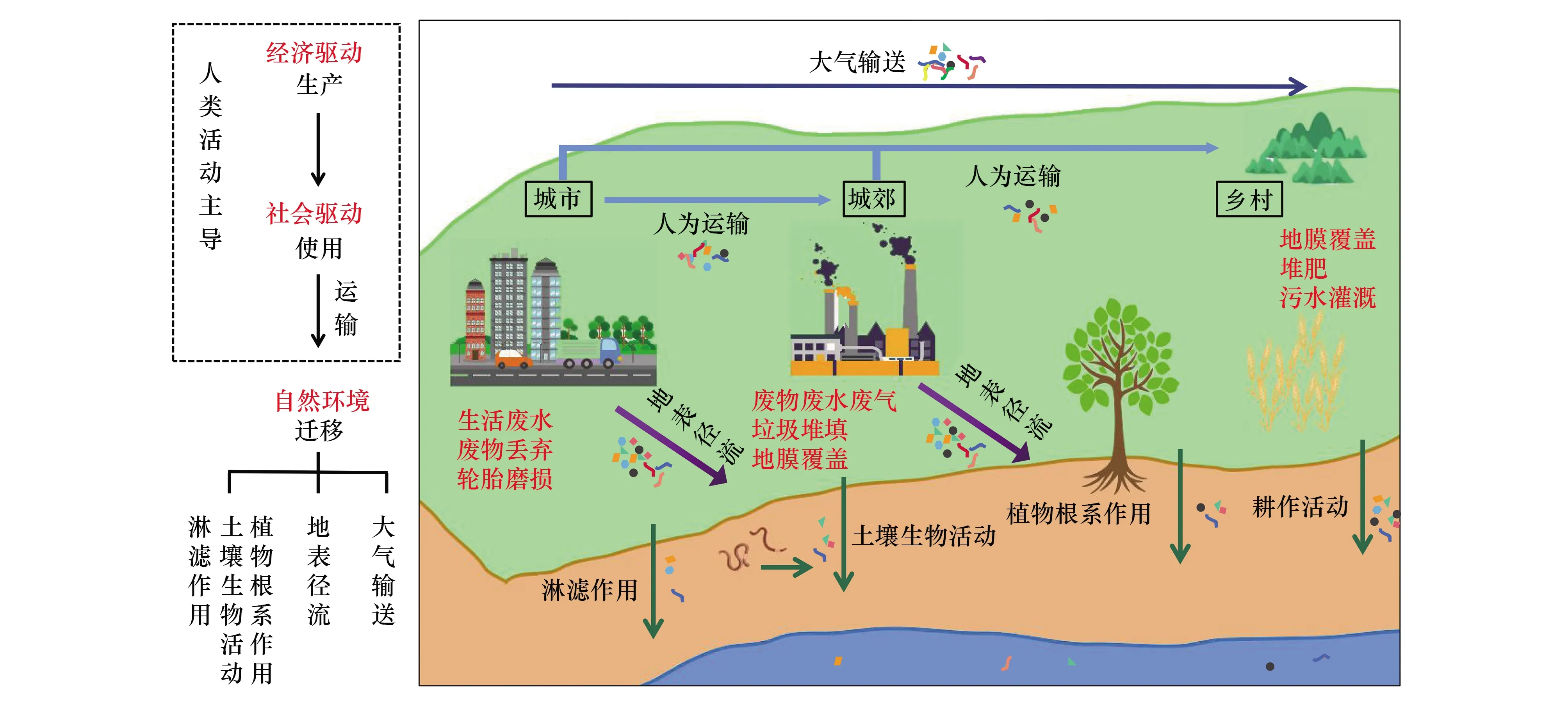

塑料作为一种完全由人类制造的材料,是由社会的需求驱动了生产,经济和社会因素又决定了其使用及其在空间上的布局,最后经人类活动释放到环境中的,微塑料在城乡景观中的组成、迁移及其驱动机制复杂且多样,并且受到社会经济因素影响下人类活动的强烈驱动(图1)。微塑料在城乡景观中通过人为运输、大气输送和地表径流等途径进行迁移,其自身在土壤中也存在迁移现象,其中通过人类运输活动进行迁移是微塑料在城乡景观中迁移的主要特点。

图1 城乡景观中土壤微塑料的主要迁移途径

在城乡景观中,受社会经济因素的驱动城市产生的废物和废水等通过人为运输被转移到垃圾填埋场、污水处理厂、农田等地区,微塑料也伴随着运输过程从城市生态系统被转移到城郊或乡村地区,增加城郊和乡村土壤中微塑料的输入风险。尽管部分垃圾填埋场会设置隔离层防止土壤污染,但在大多数发展中和不发达地区,废弃物管理措施并不完善,会造成微塑料进入土壤环境中[16]。另外,污水处理厂产生的污泥广泛应用于农业生产中,污泥中的微塑料直接或间接的迁移到农田土壤中并长时间保留,对土壤动物、微生物和植物构成持续威胁[49—50]。此外,大气输送也是微塑料在城乡景观中进行迁移的途径之一。例如,Cai 等[51]和Dris 等[19]分别对东莞和巴黎大气中微塑料的沉降进行初步的探索发现大气中的微塑料以纤维为主,可能来源于衣物、建筑材料或者纺织品加工厂,通过风力运输或者降雨而被沉降到其他区域。尤其值得注意的是,微塑料可以通过大气运动进行远距离的迁移并沉降到自然生态系统中,造成更多未知的风险[52]。地表径流是微塑料在陆地迁移的另一重要途径[53],例如在城市中,道路轮胎磨损产生的微塑料会随着雨水的冲刷迁移到地表水体及周边土壤中[54],还有研究表明农田中低密度微塑料水平迁移主要由水土流失过程驱动(>96%),仅有4%的微塑料通过渗滤作用及壤中流运动在土壤孔隙中迁移[55]。

微塑料在土壤中同样存在迁移现象,土壤微塑料可以通过农业耕作、土壤生物活动、植物根系的生物干扰作用和土壤的淋滤作用等进行。其中,耕作活动主要通过对表层土壤和深层土壤进行翻转,从而导致表层富集的土壤微塑料向深层土壤迁移[56]。土壤动物在土壤中的运动行为会导致微塑料在土壤中的迁移,微塑料可以粘附在蚯蚓的体表,以及通过蚯蚓的摄食和排泄在不同深度土壤中进行迁移[57—58]。例如,Huerta等[58]将蚯蚓暴露于不同浓度微塑料的土壤中,发现蚯蚓会将微塑料带到其洞穴中。除蚯蚓外,也有研究发现弹尾目昆虫(如,Folsomiacandida和Proisotomaminuta)也可以将微塑料从表层土壤迁移到深层土壤[59]。另外,植物根系运动、根系吸水等根系生物干扰作用对土壤颗粒的运移有显著的影响[60],所以推测土壤中的微塑料也会随着植物根系的活动而在土壤中进行迁移[61]。在土壤环境中,微塑料除了可以借助人为和生物干扰作用迁移外,土壤本身作为一种多孔介质,其淋滤作用对土壤微塑料的垂直迁移可能有更加显著的作用。例如Cey等[62]通过实验发现,在最高渗透率下微塑料球可以随水流运动到达70 cm土壤层,并且微塑料在不断的垂直迁移过程中最终可能会进入地下水,造成地下水微塑料污染[63]。

3 土壤微塑料在城乡景观中的生态风险与潜在健康风险

微塑料在土壤生态系统中不断积累,其生态风险与潜在的健康风险已引起普遍关注,在城郊和乡村地区,土壤微塑料会影响土壤的结构和性质,威胁土壤生物和植物的生长发育和繁殖,对土壤生态功能的维持产生不利影响。研究表明微塑料进入土壤后能够对土壤的结构、pH、有机质和团聚体等产生影响[64],还会影响水分迁移过程[65],改变土壤的营养成分[66],对土壤结构和性质产生诸多负面影响。土壤生物(动物、植物和微生物)不仅会受到微塑料污染的直接威胁,而且还会由于土壤理化性质的改变,间接影响动物、植物、微生物的生长发育和繁殖。例如,有研究发现微塑料能够显著抑制蚯蚓的生长,并且能够观察到蚯蚓组织的病理学损伤,在暴露浓度在1%—2%时有致死效应[67],微塑料还会阻塞土壤动物的洞穴,使其生存困难[68]。有研究表明微塑料会阻塞植物种子的种孔和吸附在根毛上,从而影响植物种子的萌发和根的生长[69],并且微塑料能够被植物根部吸收和富集,进而迁移到茎叶中[70]。Bosker等[69]研究发现微塑料会使维管植物Lepidiumsativum的发芽率显著下降,并且抑制根的生长。微塑料为微生物提供了新的生态位[71],有研究发现微塑料能够富集病原菌[72]从而带来较高的生态风险,微塑料引起的土壤理化性质变化会改变土壤微生物的生存环境,导致微生物群落结构和多样性的变化[73]。

塑料在加工过程中通常会加入多种化学添加剂,如阻燃剂、增塑剂、染色剂等来增强塑料制品的应用性,因此塑料本身含有一些污染物[74]。进入到土壤中的塑料制品,经过长期风化、紫外线照射、破碎裂解等变成微塑料颗粒,在这个过程中塑料中的有毒物质可能会释放到土壤中[75]。有研究表明PS[76]、PVC[77]和聚碳酸酯(PC)[78]可以释放有毒单体,而这些单体可以导致人类、啮齿动物和无脊椎动物的癌症和生殖异常。另外,土壤微塑料由于比表面积大、吸附位点多、表面官能团多等原因,在复杂的土壤环境中容易吸附重金属、多环芳烃、农药、抗生素、抗生素抗性基因等污染物[2],从而使土壤污染加剧和复杂化,增加人类健康风险。此外,研究发现微塑料表面尤其是凹坑和薄片,易被各种土壤微生物定植[79],使得微塑料可能成为致病菌的载体[80],成为传播和富集病原体的媒介。

土壤微塑料可以通过食物链的传递和富集由乡村和城郊地区迁移至城市地区,从而给人类带来较高的健康风险,这一传输过程与微塑料人为运输的方向恰恰相反(图2)。例如有研究揭示了食物链(土壤—蚯蚓—鸡)中微塑料的传递与富集状况,发现在土壤、蚯蚓、鸡的嗉囊和鸡粪中微塑料的浓度分别为(0.87±1.9)个/g、(14.8±28.8)个/g、(10.2±13.8)个/g和(129.8±82.3)个/g[81],微塑料从土壤到蚯蚓的富集系数为12.7,从土壤到鸡粪的富集系数高达105,从土壤到鸡的砂囊中的富集系数为 5.1[36],证明了微塑料可以在食物链中进行传递和积累,从而通过食物摄取进入到人体中。李连祯等[70]发现PS微球(0.2 μm)可被生菜根部大量吸收和富集,并可以从根部迁移到地上部分,积累和分布在可被直接食用的茎叶之中。微塑料可以通过摄食、呼吸和皮肤接触等途径进入到人体中[82],当微塑料颗粒进入到人体后,可能会通过颗粒毒性、化学毒性以及病原体和寄生虫媒介对人类健康造成不利影响[83]。目前研究发现,微塑料进入人体后会被积累到肠道中,但也有少数微塑料通过肠道屏障进入到循环系统中[84]。肠道中的微塑料可能会引起局部炎症,扰乱内分泌调节,影响人类正常的胃肠功能;另一方面,微塑料在肠道中的积累会破坏肠道微生物的群落组成和多样性,引起肠道微生物群落失调[85—86],从而影响人类健康。有生理学研究表明,PS纳米颗粒会影响人胃腺癌上皮细胞的活力、炎症基因表达和形态[87]。此外,当上皮细胞暴露于微塑料或纳米塑料中时可能会出现氧化应激反应[88]。还有研究发现44nm的PS纳米粒子进入胃腺癌细胞后会抑制细胞活力,强烈诱导IL-6和IL-8基因的上调,使细胞产生毒力基因[87]。因此推测微塑料污染可能会使人体基因组或者行为方面产生不可预测的变化[86]。土壤环境中微塑料污染通过食物、呼吸和接触等途径传递引起的呼吸道刺激、哮喘、肥胖、胃肠病及心血管疾病等[89]都对人类健康造成严重威胁。

图2 土壤微塑料的健康风险在城乡景观中的传递

4 未来研究展望

微塑料在土壤环境中的不断积累与迁移,会对土壤生态系统和人居环境产生深远的影响,但当前关于土壤微塑料的研究还处于探索和积累阶段。微塑料在土壤生态系统中的运移规律、对生态安全与环境健康的影响、土壤微塑料的时空模拟与风险评估等问题亟需深入研究,未来研究可以从以下几个方面重点开展:

(1)阐明微塑料在城乡复合生态系统土壤中的分布特征和迁移规律。受城乡复合生态系统中景观格局、功能区划、人类活动、环境背景等多重因素的影响,土壤微塑料的来源广泛,在空间上的运移过程复杂,目前尚没有系统的没有研究揭示其迁移过程,特别是野外实验缺乏。未来研究中应该进一步明确不同尺度土壤微塑料的“源”、“流”、“汇”景观,考虑不同环境条件下社会、经济格局特征及其动态过程对环境中微塑料的产生、迁移过程的影响,明确城乡景观中微塑料的物质流过程及其在土壤环境中的富集特征,建立社会、经济、生态格局与微塑料产生和迁移过程的联系。

(2)进一步明确土壤微塑料对土壤生态系统的作用机制及其对人类健康的影响。微塑料对多个重要土壤生态过程的影响并不十分清楚,微塑料进入土壤以及在土壤中长时间的富集对土壤生态功能的影响还需要进一步明确。未来研究中更需要进一步揭示土壤微塑料富集及其迁移过程对关键土壤生态服务的影响,明确其作用过程、机制与关键影响因素。微塑料对人类健康影响的研究也处于起步阶段,以研究模式生物和细胞为主,并且类型单一、剂量高,下一步应该更加全面和准确地评价微塑料的毒性效应,明确其健康影响机制。特别是在城乡复合生态系统中,微塑料常与其他污染物形成复合污染,具有多源头和复杂的迁移过程,使其生态风险和健康风险较高,城乡复合生态系统中土壤微塑料污染对人类健康的作用过程及其风险亟需进一步明确。

(3)建立土壤微塑料迁移过程及其风险预测模型。目前还未建立科学的土壤微塑料污染风险评价体系,应基于土壤微塑料在城乡景观中的来源、迁移特征及其健康风险,结合城乡格局、功能分区、社会经济活动的空间布局及其流动特征,充分考虑环境背景构建土壤微塑料迁移过程及其污染风险预测模型,开展土壤微塑料污染的模拟预测,以更有针对性地减少土壤微塑料污染,充分考虑社会、经济、生态等因素的协同与权衡关系进行管控和治理,以提升城乡复合生态系统土壤安全、维护人居环境健康。