变流量对浅沟侵蚀产沙和水动力参数的影响

2022-03-25郭军权王文龙

郭军权,王文龙

(1.延安职业技术学院,716000,陕西延安;2.中国科学院 水利部 水土保持研究所 黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室,712100,陕西杨凌)

浅沟是黄土高原坡面上一种特殊的微地貌。浅沟不仅是坡面侵蚀的主要沙源地,也是上方水沙及点、面源污染物进入永久性沟道及河流的运输通道[1]。康洪亮等[2]研究黄土丘陵区典型坡耕地浅沟在不同坡度及放水流量条件下的产流产沙及侵蚀形态特征。徐锡蒙等[3]研究了秸秆覆盖等因素对浅沟侵蚀产沙的影响,秸秆覆盖有效减少坡面侵蚀量。吴桐嘉等[4]研究了降雨和汇流条件下浅沟侵蚀影响。李宏伟等[5]研究14°浅沟中非恒定流对浅沟产沙和水动力学参数影响。国外对浅沟侵蚀发生的地形临界[6]、浅沟过程及其影响因素[7]开展了研究。Capra等[8]对意大利西西里地区某流域进行12 a野外观测,浅沟形成的最大3 d降雨量临界值为51 mm。Nachtergaele等[9]使用经验模型和浅沟侵蚀模型 EGEM(ephemeral gully erosion model)对浅沟侵蚀进行预测发现,EGEM 模型的预测效果极差,经验模型预测结果有较高的可信度。以上国内外学者对坡面浅沟侵蚀产沙机理及影响因素进行了研究,并取得一定的成果[10-11],但对易发生浅沟侵蚀产沙的坡面上放水冲刷试验研究较少,而对在该坡面上变流量的浅沟径流侵蚀产沙研究鲜有报道。康洪亮等[2]研究发现26°左右是黄土高原浅沟发生最快,侵蚀最严重的坡度,因此笔者选择26°坡面浅沟进行研究,拟通过研究变流量对坡面浅沟侵蚀产沙及水动力学参数的影响,为黄土高原坡面浅沟侵蚀的水土流失治理提供科学依据。

1 研究区概况

研究区位于延安市燕沟小流域,海拔900 m左右,地处E 109°21′~110°05′、N 36°12′~37°10′,之间,属大陆性气候,雨热同期,四季分明,年降水量550 mm,多暴雨,且集中在夏季。地形多丘陵梁卯结构,土壤为黄绵土,砂粒(0.020~2.000 mm)、粉粒(0.002~0.020 mm)和黏粒(<0.002 mm)质量分数均值分别为8.1%、68.2%和23.7%,有机质质量分数1.1%,土壤密度在1.14~1.25 g/m3之间,上层土质松软,易受降雨冲刷侵蚀,属我国典型水土流失区。

2 材料与方法

2.1 试验布设

试验小区位于燕儿沟流域具有浅沟发育的阳坡坡面。选取坡度为26°宽1.2 m、长10 m,土壤含水量、密度、下垫面等性质均相同的3个试验小区做重复试验。小区两侧用高40 cm、厚度1 mm的薄钢板插入地面以下20 cm围挡。水源为山上水窖,通过水泵抽水到小区上方储水箱,为确保水流均匀流入试验小区,在小区上方安装与小区宽度相等、顶部紧贴地面、嵌入地面以下的稳流槽装置,稳流槽长1.0 m、宽1.2 m、深0.5 m。稳流槽出口接触的小区上方用纱布平铺,防止水流对小区上方冲刷影响试验水流速度,小区末端安装集流槽,集流槽下方放置标准径流桶采集小区泥沙样品。储水箱与稳流槽之间安装手动阀门用以控制流量的大小,试验前对流量标定3次取均值。试验开始后,当径流泥沙到达集流槽时,开始记时,并用标准径流桶采集径流泥沙样,前3 min内每1 min采样1次,每次采样时间为1 min;3 min后每隔3 min采样1次,每次采样时间为3 min,试验进行20 min后,流量从5、10、15和20 L/min变为10、15、20和25 L/min,分别用5~10、10~15、15~20和20~25 L/min 4个流量级表示,设计产流时间40 min。冲刷试验重复3次,所有测量指标数据取平均值。

2.2 数据处理

流速采用电解质离子电导示踪法测量[12]:在离浅沟上方距沟头2 m处放置KCl溶液自动注入装置,在距离电解质注入点0.5 m处放置第1组电导传感器,以后每隔1 m放置1组,放置总组数为6组,流速每5 min测1次。用测针法测量断面水深,用卡尺直接测量水面宽度,温度计测量水温。取样后,采用烘干质量法测含沙量、产沙率——将所取径流泥沙样在105 ℃烘箱内烘干,用精度为0.01 g电子称称取干泥沙质量,用标准径流桶体积法测流量。试验数据采用Excel 2010与SPSS 18.0软件进行数据处理与分析和绘图处理。

3 结果与分析

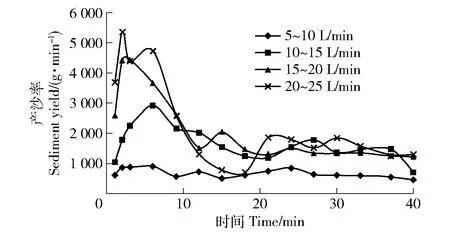

3.1 变流量对浅沟径流产沙率的影响

变流量下产沙率随时间的变化见图1。可见, 在5~10、10~15、15~20和20~25 L/min 4种流量下,除5~10 L/min产沙率一直平稳外,其他变流量下,产沙率存在相同规律,变流量前:产沙率先增大—到达最大值—减小—趋于稳定,变流量后,产沙率小幅度回升—减小—趋于稳定,变流量前后产沙率大小不同但趋势相似,均表现为先增大-减小-稳定。主要是因为当流量5~10 L/min时,水流的侵蚀、剥离、搬运能力有限,水流的动能不足以把侵蚀、剥离的泥沙输送到下游,导致产沙率增加不明显;当10~15、15~20和20~25 L/min,水流动能增加,满足侵蚀、剥离和搬运所需的能量,这时较多的泥沙被侵蚀、剥离、搬运到下游,产沙率增大。随者易侵蚀表层土壤被侵蚀、搬运,浅沟沟槽逐渐向纵深发展,向下逐渐到达坚硬的犁底层土壤,土壤颗粒剥离困难,侵蚀减小,左右两侧使浅沟沟槽不断加宽,即使流量增大,水流的侵蚀力和动能增大,也会被沟槽的纵深发展的坑穴所阻挡缓冲而减弱,变流量后产沙率不会出现较大增加。由表1可见试验4种变流量情况下,最大产沙率规律:变流量前>变流量后,变流量后产沙率并没有随着流量的增大而发生较大增加,与变流量前相比,变流量后平均产沙率和最大产沙率分别减小8.8%~53.5%和4.8%~66.5%;变流量前各流量产沙率最大值分别出现在试验6、6、3和2 min,其值分别为894.32、2 914.36、4 453.71和5 348.28 g/min,变流量后出现在24、27、24和22 min,其值分别为:851.68、1 187.45、1 493.49和1 854.92 g/min,各流量变流量前产沙率最大值均大于变流量后。

图1 不同变流量下产沙率与时间的关系Fig.1 Relationship between sediment yield and time under different variable flow

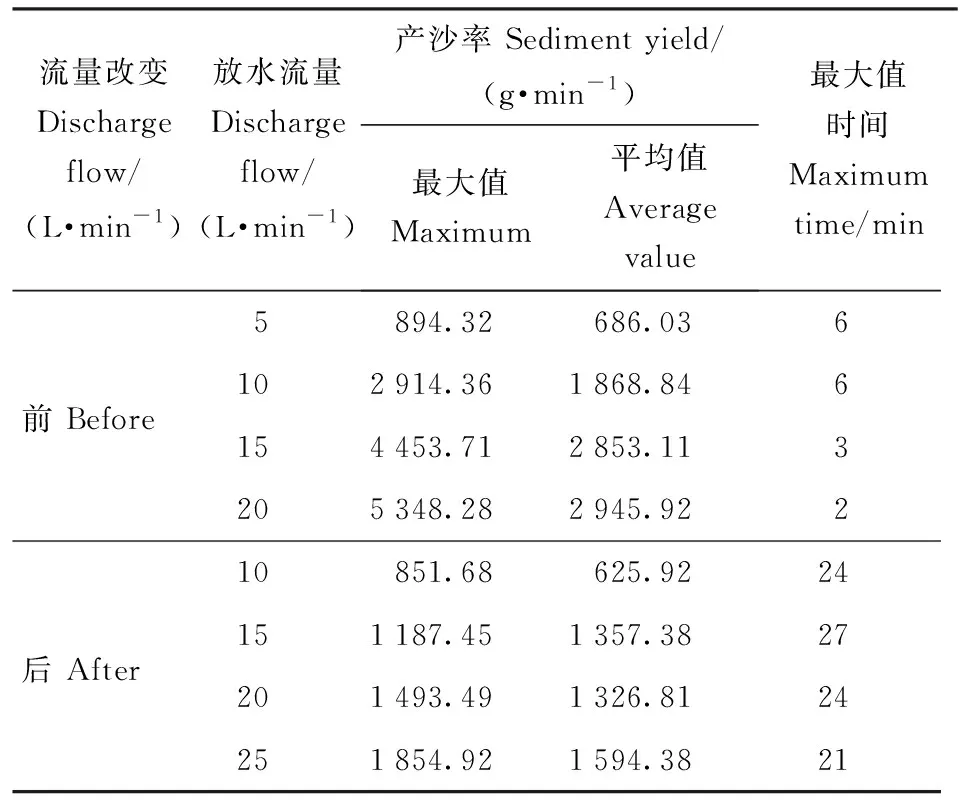

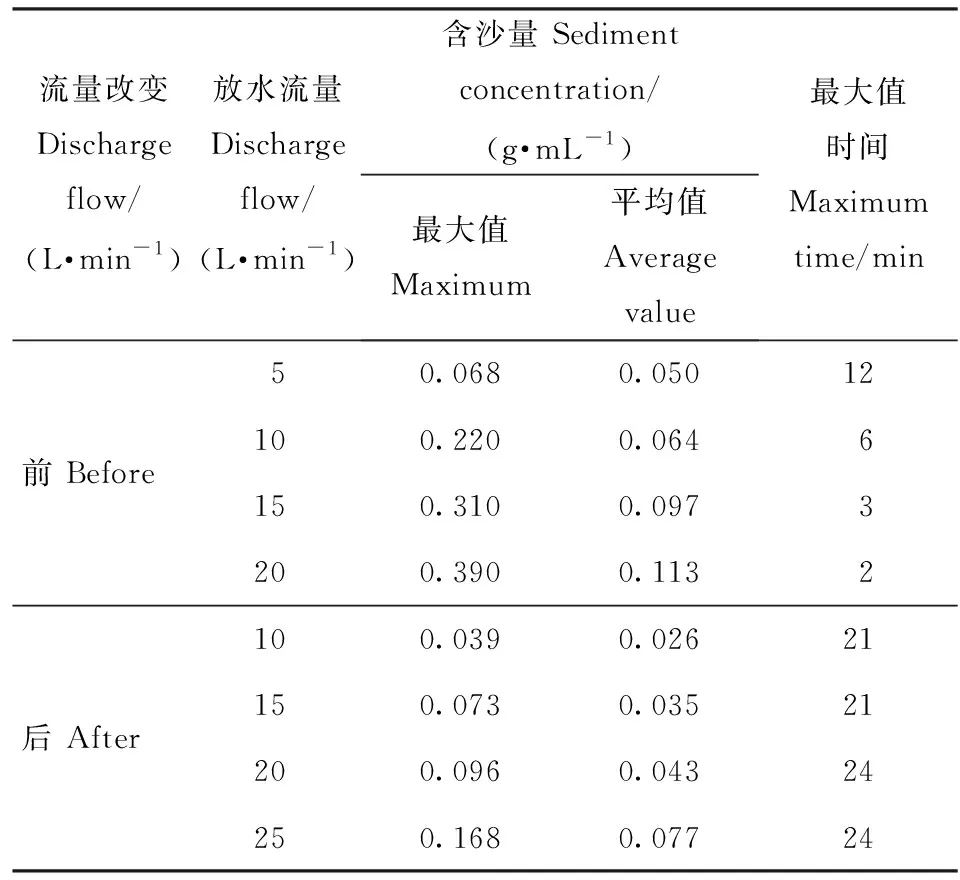

表1 试验流量改变前后的产沙率Tab.1 Sediment yield before and after change of test flow

3.2 变流量含沙量与时间的关系

点绘变流量含沙量随时间变化如图2,可见,除5~10 L/min改变流量前后含沙量变化值不大外,10~15、15~20和20~25 L/min流量下,变流量前后,含沙量趋势一致,均表现为:开始增大—达到最大值—波动减小—趋于稳定。从表2可知,变流量前后含沙量也存在不同的地方,5~10、10~15、15~20和20~25 L/min流量下,变流量前含沙量均大于变流量后含沙量,且平均含沙量、最大含沙量较变流量前分别减小31.9%~55.7%和42.6%~69.0%,最大含沙量出现的时间为:变流量前第1、6、3和2 min,其最大值在0.068~0.39 g/mL之间,变流量后第21、21、24和24 min,最大值在0.039~0.168 g/mL之间。分析原因主要是试验初期土壤表面光滑泥沙运输阻力小,易被侵蚀、搬运,且可供侵蚀的泥沙多,径流泥沙含量大;变流量后,流量增大,径流动能和剥蚀力增加,含沙量出现短暂增大现象,但由于浅沟表面被侵蚀和剥离,出现较多跌坑,部分泥沙被搬运至跌坑或坑穴中沉积,加之坑穴的存在延长坡长,使径流动能逐渐减弱,同时流量增大单位体积中的泥沙量相对减小,最终结果虽然流量增大也未给含沙量带来较大贡献。

图2 不同变流量下含沙量与时间的关系Fig.2 Relationship between sediment concentration and time under different variable flow

表2 试验流量改变前后的含沙量Tab.2 Sediment concentration before and after change of test flow

3.3 变流量对浅沟径流流速的影响

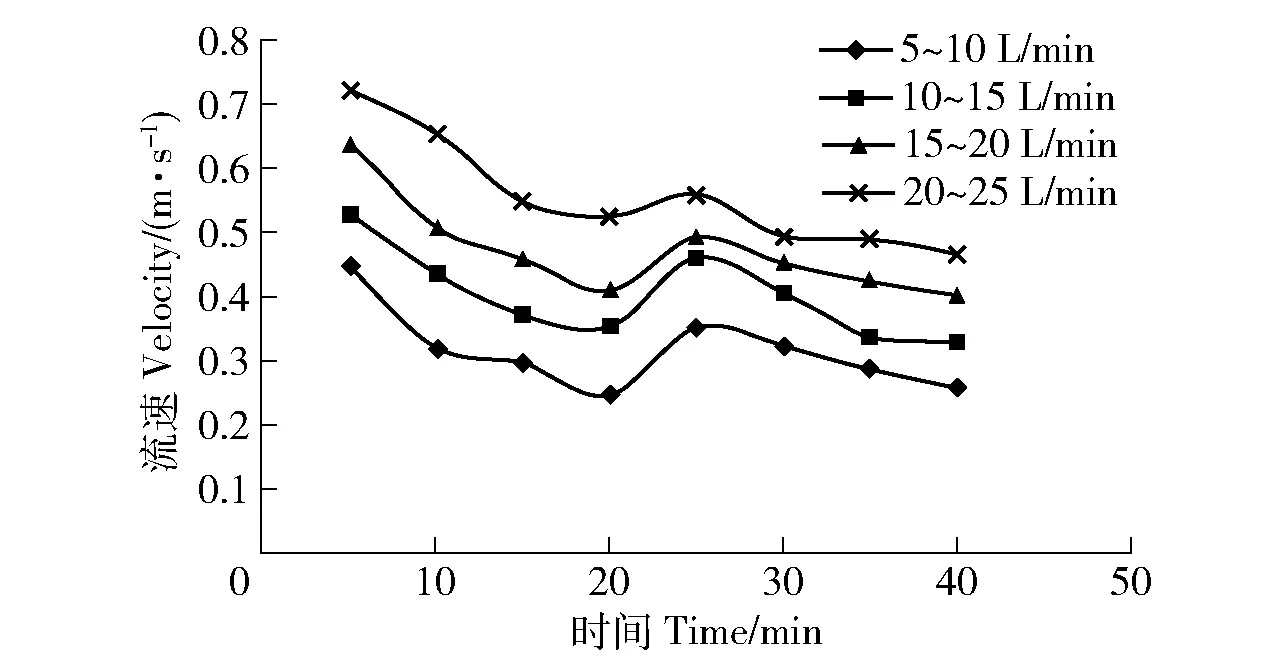

图3是变流量流速随时间的变化关系图。可见,变流量前后,流速均随时间变化波动减少,变流量后流速虽有增加,但又迅速减小,最后趋于稳定,变流量后最大流速和平均流速小于变流量前,变流量前流速的减小量大于变流量后的流速的减小量。具体表现为:变流量前0~20 min内,流量为5、10、15和20 L/min时,流速随时间的变化,从0.445、0.529、0.643和0.721 m/s减小到0.248、0.354、0.409、和0.525 m/s,分别减小44.2%、33.1%、36.4%和27.3%;变流量后21~40 min内,流量为10、15、20和25 L/min时,流速从0.353、0.460、0.493和0.559 m/s分别减小到0.259、0.330、0.401和0.465 m/s,分别减小26.7%、28.4%、18.6%和16.7%;与变流量前相比,变流量后的平均流速分别减少6.8%~18.1%。流速在变流量前后主要变化的原因是试验初期浅沟表面平滑,流速较快,随着浅沟内径流侵蚀的发生,沟槽内会出现冲蚀坑,表面变得不平整, 沟槽被冲刷侵蚀向纵深发展,径流水流能量被沟底小坑和沟壁阻挡而衰减,并且相同时间内水流经过路程变长,阻力增大,流速变慢;另外开始时水流入渗较多,经过浅沟表面的径流减少,水流的动能主要用来搬运侵蚀的泥沙,导致流速变慢;变流量后,流量增大,径流动能增大,流速出现短暂增大,但由于浅沟边坡和沟底侵蚀加剧,导致浅沟深宽增加,同一截面水层变薄,易受粗糙不平下垫面阻挡,流速不断降低。

图3 不同变流量下流速与时间的关系Fig.3 Relationship between velocity and time under different variable flow

3.4 变流量对浅沟径流阻力系数的影响

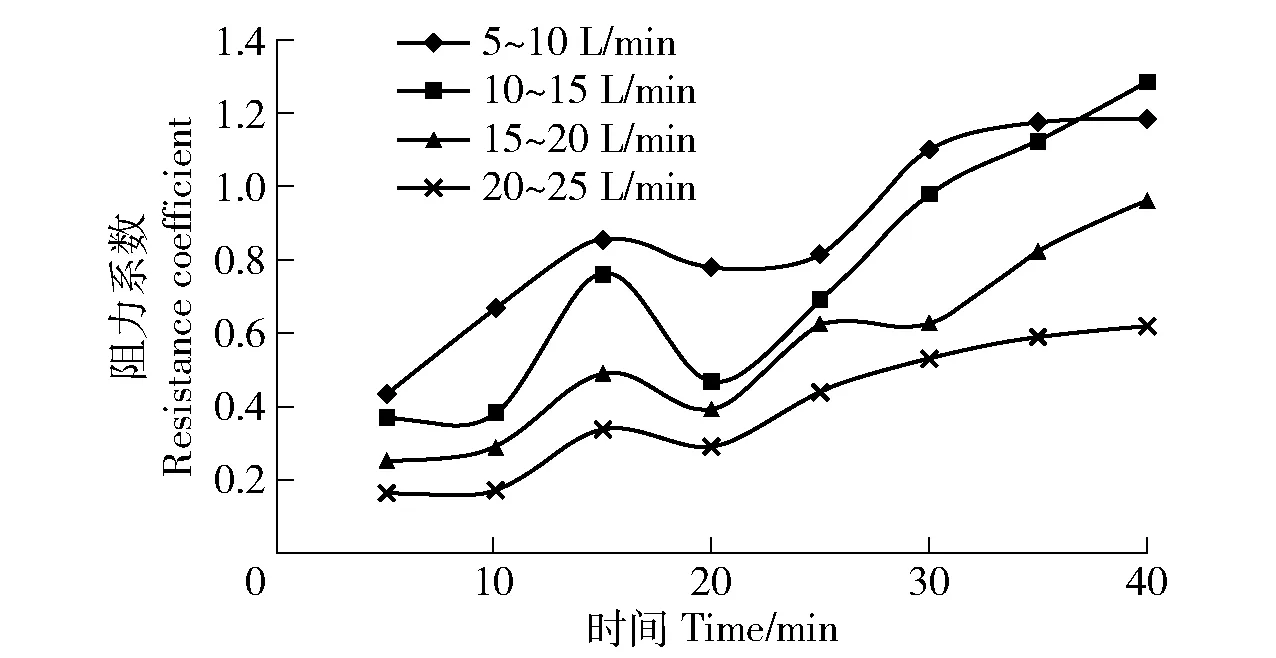

点绘的阻力系数随时间的关系如图4, 在5~10 、10~15、15~20和20~25 L/min流量前后,阻力系数在试验整个过程波动增大(图4),除40 min时,10~15 L/min的阻力系数超过5~10 L/min外,其余各时间点阻力系数大小顺序是:5~10 L/min>10~15 L/min>15~20 L/min>20~25 L/min。变流量前各流量0~20 min内,阻力系数变换规律为先增大,15 min达到最大,最大值分别为0.86、0.77、0.50和0.34,随后减小;变流量后,阻力系数从21 min后又不断增大,40 min达到最大值,分别为1.19、1.29、0.97和0.62,变流量后较变流量前阻力系数增加1.55~2.55倍,整个试验时间变流量前后阻力系数持续波动增大。

图4 不同变流量下阻力系数与时间的关系Fig.4 Relationship between resistance coefficient and time under different variable flow

4 讨论

笔者选择26°浅沟进行研究,主要是因为张科利等[13]、龚家国等[14]、康宏亮等[2]和郭军权等[15]的研究发现26°左右是黄土高原浅沟发生最快,侵蚀最严重的坡度,因此对坡面为26°浅沟进行产沙规律研究对黄土高原水土流失具有现实意义。在变流量条件下,系统研究变流量对浅沟产沙率、含沙量、流速和阻力系数等产沙和水动力学参数的影响。结果表明变流量前后浅沟侵蚀的产沙率、含沙量随时间的变化规律均表现为增大—波动减小—趋于稳定,研究结果与康宏亮等[2]研究结果中2种趋势“波动递减—稳定”和“增大—波动减小—稳定”后一种趋势的结果相同。变流量前的产沙率、含沙量均大于变流量后,主要是因为浅沟表层土壤疏松,易侵蚀,可供侵蚀的土壤量大,开始时产沙率和含沙量均较大,试验发生一段时间后,表层易侵蚀土壤基本被消耗掉,侵蚀已经达到犁底层,土层密实,较难侵蚀和搬运,即使增大流量对产沙率和含沙量的影响较小,说明浅沟径流产沙率、含沙量的大小主要取决于坡面浅沟内容易被侵蚀的土壤量。出现以上规律也有可能是试验采用的放水流量较小,未达到引起沟底和沟边发生侵蚀所需的剥蚀力和能量的临界流量值,因此即使试验后期增大流量值也未出现2次较大侵蚀量,由于条件限制,这一点还需要以后进一步研究。变流量前后流速和阻力系数的变化正好相反,说明流速越小阻力系数越大,研究结果与李宏伟等[5]的研究结果一致,李宏伟研究条件坡度为14°,将非恒定流和恒定流两个试验数据进行比较,本研究是26°条件下,变流量前后阻力系数和流量的变化,从同一试验变化流量前后进行研究,不存在不同试验之间的各种影响因素干扰,比李宏伟研究在试验设计方面更进了一步。当侵蚀发生一段时间后,变大流量,产沙率、含沙量、流速和阻力系数所受影响均有共同点:改变流量前放水量对产沙率、含沙量、流速和阻力系数的改变均大于变流量后放水流量对其的影响。

5 结论

1)变流量对产沙率、含沙量的影响。当流量为5~10 L/min时,变流量前后产沙率、含沙量随时间变化不大,流量为10~15、15~20和20~25 L/min时,产沙率、含沙量随时间变化在变流量前后存在相同规律:增大—到达最大值—减小—稳定。产沙率、含沙量随着变流量后流量的增大而未发生较大增加,与变流量前相比,变流量后平均产沙率和最大产沙率分别减小8.8%~53.5%和4.8%~66.5%;平均含沙量和最大含沙量较变流量前分别减小31.9%~55.7%和42.6%~69.0%。整个试验时间内产沙率和含沙量总趋势先增大后波动减小。

2)变流量对流速、阻力系数的影响。整个试验时间内流速波动减少,变流量前流速的减小量大于变流量后的流速的减小量,变流量后流速虽有增加,但最大流速和平均流速均小于变流量前,与变流量前相比,变流量后的平均流速分别减少6.8%~18.1%。变流量前后,阻力系数在试验整个过程波动增大,变流量后较变流量前阻力系数增加了1.55~2.55倍。