厚松散层软弱覆岩工作面“三带”发育特征与高度研究

2022-03-25刘超杰高运增赵高博李少雄

刘超杰,高运增,赵高博,李少雄

(1.北京天地华泰矿业管理股份有限公司,北京 100020; 2.河南理工大学 能源科学与工程学院,河南 焦作 454000;3.新能矿业有限公司,内蒙古 鄂尔多斯 017000)

煤炭开采引起地层原岩应力重新分布,导致从顶板到高位岩层乃至松散层都发生不同程度的损伤破坏,形成垮落带、断裂带与弯曲带,即采动覆岩的“三带”[1-2]。采动覆岩“三带”发育特征与高度对含(隔)水层下采煤、瓦斯治理的保护层安全开采具有重要意义[3-6]。

目前,国内外学者针对采动覆岩“三带”高度进行了大量研究。钱鸣高院士提出的“砌体梁”结构模型为采动覆岩“三带”发育特征研究提供了重要的思路[7];Syd S. Peng院士研究了美国中厚煤层开采垮落带、断裂带高度与煤层采高、覆岩岩性的关系[8];我国《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》中指出覆岩“三带”高度主要与岩性和采高有关[9];许家林等提出了一种基于关键层位置预计断裂带高度的方法[10];郭文兵等提出了一种基于覆岩破坏传递规律预计断裂带高度的方法[11];张宏伟等提出了特厚煤层综放开采断裂带高度的理论计算方法[12];郭小铭等采用现场实测方法研究了强冲击矿压矿井综放开采覆岩破坏高度[13];胡小娟定性分析了断裂带高度的主要影响因素,并得出了计算断裂带高度的公式[14]。

上述学者对一般地质条件下的采动覆岩断裂带高度进行了较为充分的研究,但针对厚松散层软弱基岩覆岩地质条件下采动覆岩运移规律研究较少。笔者基于葛泉煤矿11915综放工作面地质采矿条件,采用相似模拟方法,研究厚松散层软弱基岩覆岩“三带”发育特征与高度,可进一步丰富我国不同地质条件矿区的岩层移动规律的研究方法。

1 厚松散层软弱覆岩工作面概况

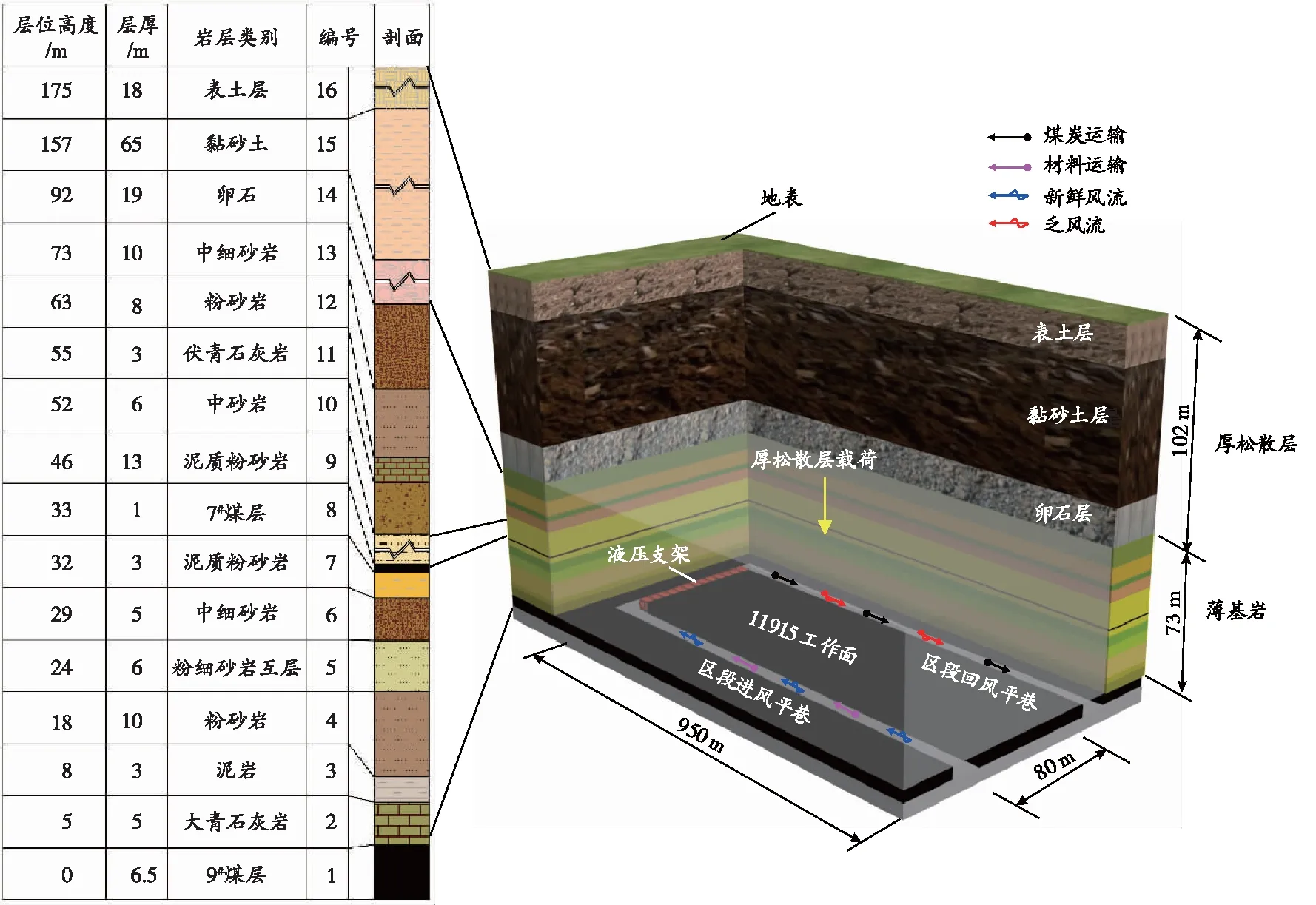

葛泉煤矿11915工作面开采9#煤层,其厚度平均为6.5 m,煤层倾角平均16°,平均埋深188 m,工作面走向长度约950 m,倾向长度平均80 m。该工作面开采方法为综合机械化放顶煤开采,全部垮落法控制顶板。11915工作面的综合柱状图与工作面三维布置如图1 所示。

图1 岩层柱状图与11915综放工作面三维布置示意图

由图1可以看出,11915综放工作面松散层厚度超过100 m(卵石19 m、黏砂土65 m、表土层18 m)。根据文献[15],将煤层基岩以上的第四系松散层厚度小于50 m的矿区称为薄松散层矿区(即常规地质条件),大于50 m的矿区称为厚松散层矿区,因此该工作面煤层基岩上方覆岩属于厚松散层。另外,基岩多为泥质粉砂岩、泥岩、粉细砂岩互层,岩层均较软,参考《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采指南》,根据覆岩综合评价系数P(其值取决于各层覆岩的岩性及其厚度)判定煤矿的覆岩岩性[16],其计算公式如下:

(1)

式中:mi为覆岩i分层的法线厚度,m;Qi为覆岩i分层岩性评价系数。

根据图1并结合式(1)计算,覆岩岩性综合评价系数P=0.765,评定葛泉煤矿11915综放工作面上覆岩层为软弱岩层。因此,该工作面为厚松散层软弱覆岩下开采工作面。

2 厚松散层软弱覆岩“三带”发育特征

2.1 相似模拟模型建立与位移观测点布置

根据11915综放工作面现场实际情况,按照几何相似、运动相似、视密度相似和弹性模量相似等条件,模拟现场顶板垮落、高层位覆岩破断与厚松散层沉降过程。本次相似模拟实验平台为采矿平面应力相似模拟实验钢模架,其长、宽、高分别为2.50、0.25、1.50 m。根据实验平台尺寸与相似系数(几何相似比为1/150、视密度相似系数为2/3、强度相似比为1/225、弹性模量比为1/225)等[17-18],建立的相似材料模型尺寸(长×宽×高)为2.50 m×0.25 m×1.21 m。由于采用的实验平台宽度有限,本次研究仅分析该工作面沿走向方向的覆岩“三带”发育过程。

模型制作时在各岩层之间均匀撒一层云母粉,模拟岩层间的节理层面;对于较厚的覆岩分层需再进行细分层,各分层间由云母粉相隔,搭建完成的模型需晾晒。模型在开挖前,需根据三维光学摄影测量系统(XJTUDP)的要求,建立基于编码点的坐标系和非编码点的覆岩运移观测点系。部分编码点张贴于实验平台的边界及交点处,用于建立观测的竖向XOY平面;编码点的另一部分张贴于相似模拟材料的表面。非编码点以左右相距100 mm为标准间隔布置在模型材料表面。实验共布置了7行22列非编码点,线号由上至下分别为a~g,共计154个非编码点。制作完成的模型如图2所示。

图2 相似模拟模型图

在测点布置好后,即可进行开挖前(首次)观测,该观测数据作为采动前的原始数据。

2.2 相似模拟模型开挖

本次模拟两次相邻开挖间隔时间为30 min,开挖前先在图2中煤层下边沿用直尺每隔50 mm在模型上刻画尺度标记,开挖工具为定制的长柄平头钢铲,开挖时尽量模拟现场割煤机的割煤方式,铲头切割线始终垂直材料表面,以均匀的厚度及速度进铲;并通过三维光学摄影测量系统记录覆岩移动、垮落及离层等,在所有准备工作完成后,进行模型开挖及覆岩运移观测。

2.3 相似模拟结果与分析

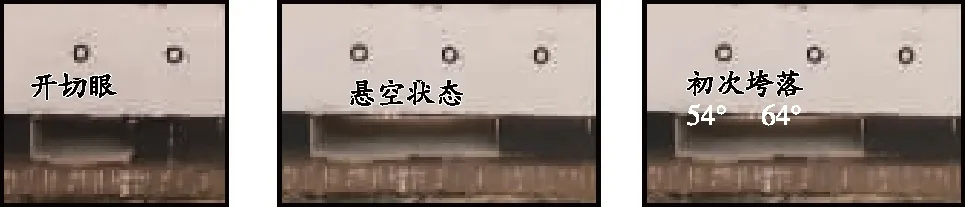

2.3.1 直接顶初次垮落过程

相似实验模型开挖过程中,11915工作面直接顶板初次垮落过程如图3所示。可以看出,在工作面推至0~30 m时,直接顶因自身强度,处于悬空状态未发生破断垮落;当工作面推至45 m时,覆岩因达到极限跨距,发生初次垮落。此时,垮落体外边缘轮廓为拱形,工作面后方覆岩破断角为54°,前方覆岩破断角为64°。

(a)推进至15 m (b)推进至30 m (c)推进至45 m

2.3.2 采动高位覆岩破坏动态过程

相似实验模型工作面推进过程中,工作面上覆岩层的失稳垮落形成垮落带、断裂带和弯曲带的过程及不同推进距离时不同层位覆岩的垮落特征如图4 所示。

直接顶板初次垮落后,随着工作面的继续推进,覆岩破坏向上发育。由图4(a)可以看出,当工作面推进至72 m时,采动波及至上覆岩层导致其再次失稳垮落,采空区后方覆岩破断角为70°,采空区前方覆岩破断角为75°,且采空区前、后方的覆岩破断回转方向相反。当工作面推进至84 m 时(见图4(b)),靠近工作面前方煤层上覆岩层发生悬伸破断,并产生悬伸破断的断裂线。当工作面推进至96 m时(见图4(c)),未失稳的岩层(粉砂岩)出现细微离层。当工作面推进至105 m时(见图4(d),该层粉砂岩失稳垮落至采空区,且粉砂岩上方的软弱岩层随同硬岩同时失稳垮落至采空区,这时硬岩粉砂岩与其下方的失稳岩块不连续性显著,属于垮落带,其范围为10~25 m,硬岩粉砂岩上方的软弱岩层失稳后产生的裂隙连续性较好,因此归入断裂带范畴。

另外,由于厚硬岩粉砂岩(厚度为10 m)的失稳,导致工作面处压力突然增大,矿压显现剧烈,表现为煤壁煤块被挤出,断裂线向上发育较快;离层高度由于失稳岩层碎涨而逐渐减小。

当工作面推进至120 m时(见图4(e)),垮落带和断裂带区分明显,且断裂线随着工作面的推进向前移动,由断裂线1转移至断裂线2,并且断裂线1的裂隙趋于闭合,上部的覆岩岩层仍然存在细微离层。当工作面推进至135 m时,断裂带向上发育,下部的断裂带裂隙闭合,断裂线前移出现断裂线3。当工作面推进至165 m时(见图4(f)),断裂线前移且出现断裂线4,垮落带、断裂带和弯曲带,以及上覆的厚松散层区分明显。当工作面推进至175 m 时(见图4(g)),弯曲带范围内出现新的离层,断裂线移向工作面前方,形成断裂线5。当工作面推进至190 m时(见图4(h)),垮落带、断裂带和弯曲带最终形成且趋于稳定,断裂线前移至断裂线7。

根据上述相似模拟实验并结合失稳岩块垮落情况可知:垮落带范围为10~25 m;断裂带高度为 43~48 m;位于48 m之上的部分岩层表现为弯曲离层状态,但没有贯通裂缝,处于较好的连续性状态,因此48 m之上的岩层均归入弯曲带范围。上述模拟实验呈现出明显的“三带”结构。

文献[19]通过井下钻孔注水漏失量观测、钻孔电视方法实测了该工作面的垮落带高度(16.1 m)与断裂带高度(45.7~46.7 m),且存在明显的“三带”结构。综上可知本文实验结果与现场实测结果相近,验证了相似模拟实验分析的合理性。

3 采动覆岩“三带”内岩层位移特征

基于上述预先埋设的检测线,进一步从采动覆岩位移角度分析厚松散层软弱覆岩“三带”演化特征。

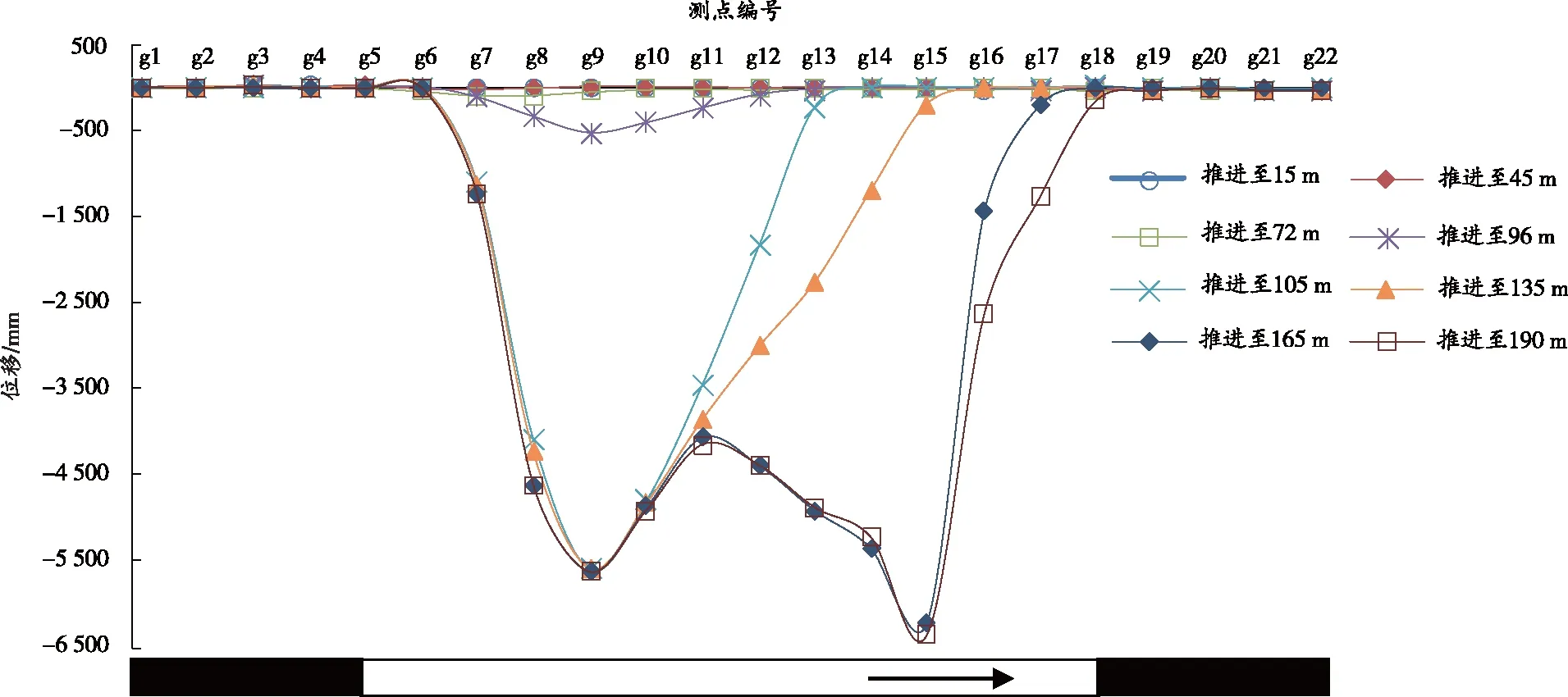

在图2中选取靠近9#煤层的3条非编码点水平观测线(g、f、e线),分析厚松散层软弱覆岩采动“三带”内岩层的位移情况。根据上述相似模拟实验可知,直接顶板垮落后,随着工作面继续推进,工作面上覆岩层均出现了不同程度的垮落失稳与下沉现象。

在11915工作面推进过程中位移监测线g、f、e线的位移数据曲线如图5所示。根据图2可知,这 3条监测线分别位于9#煤层上方约7.5、38、68 m。结合上述采动覆岩“三带”发育过程模拟分析可知,g线、f线、e线分别位于垮落带、断裂带与弯曲带范围内,因此,g线、f线、e线可分别反映垮落带、断裂带与弯曲带的岩层位移特征(负值表示位移下沉,正值代表位移上升)。

(a)垮落带内测线(g线)监测岩层位移

由图5(a)可知,从模型左侧开挖,在工作面推进过程中,煤层顶板依次发生垮落,处于垮落带范围内的岩块呈现出不连续性,在终采线一侧,垮落曲线趋于光滑,说明垮落步距减小,覆岩垮落幅度降低,最大垮落达6 400 mm(g15点)。由图5(b)可知,处于覆岩断裂带的下沉曲线波动性较小,说明断裂带内岩块相比于垮落带内岩块间的连续性较好。由于失稳岩块具有碎胀性,处于断裂带失稳岩层的最大下沉量为4 500 mm(f10点)。由图5(c)可知,处于弯曲带的覆岩岩层下沉量最小,在工作面推进前期,e测线的下沉量变化不大,弯曲变形不明显;随着工作面的推进,高层位覆岩弯曲变形量逐渐变大,当工作面推进至190 m时,覆岩弯曲变形最大下沉量约为 725 mm。总体上,位于覆岩弯曲带的曲线对称性较好,曲线波动性不大。

综上可知,随着工作面的推进,位于垮落带、断裂带与弯曲带内岩层位移曲线波动性不同,岩层位移曲线波动性排序依次为垮落带>断裂带>弯曲带,说明垮落带内的岩块不连续性最大,断裂带次之,弯曲带内的岩层呈现较好的连续性。

4 结论

1)基于葛泉煤矿厚松散层软弱覆岩11915综放工作面实际采矿地质条件,设计了相似模拟模型,确定了相似系数,建立基于编码点坐标系与非编码点覆岩运移观测点系。

2)分析了11915综放工作面推进时的直接顶初次垮落、高位覆岩破坏动态过程,得出覆岩“三带”高度范围,以及采动覆岩“三带”内岩层位移特征:位于垮落带、断裂带与弯曲带内岩层位移曲线波动性呈递减趋势。

3)根据相似模拟实验得出11915综放工作面垮落带范围为10~25 m,断裂带高度范围为43~48 m,位于48 m之上的岩层属于弯曲带范围,与现场实测结果相近,验证了该实验的合理性。