瞪羚企业认定如何影响了企业绩效及其社会贡献?

2022-03-24李长英

李长英 汪 蕾

(山东大学 经济学院, 山东 济南 250100)

一、引言

瞪羚企业是指快速成长的创新型企业,它们的特征与瞪羚类似——个头不大,但跑得很快(增长速度快)、跳得很高(创新活跃),是带动经济增长的重要力量。根据《国家高新区瞪羚企业发展报告(2019)》统计,在经济新常态下,瞪羚企业的营业收入仍保持高速增长,三年复合增长率达到37.1%,人均营业收入为131.9万元,平均科技投入强度为9.2%,净利润、出口等核心经济指标方面也均高于高新区企业的平均水平。我国瞪羚企业的发展始于2003年中关村科技园区提出的“瞪羚计划”,随后各个地市相继推出了瞪羚企业认定政策。2019年7月,李克强总理在主持召开经济形势专家和企业家座谈会时提出,要“创造有利条件,催生更多‘独角兽企业’、‘瞪羚企业’、新领军者企业,加快新动能培育和新旧动能转换”。

对于地方政府来说,培育遴选瞪羚企业的主要目的是:第一,助力企业快速发展;第二,增加税收和促进就业。那么瞪羚企业认定是否实现了这些目标?也就是说,瞪羚企业认定是否提高了企业的绩效及其社会贡献(即增加税收和促进就业)?瞪羚企业认定对不同类型企业的绩效及其社会贡献又会产生怎样的异质性影响?瞪羚企业认定对企业绩效及其社会贡献的影响机制及调节机制是什么?

为了回答以上问题,我们把瞪羚企业认定看作一项准自然实验,处理组为瞪羚企业,对照组为未被认定的其他企业,以企业资产收益率和经营现金流衡量企业绩效,以企业的税收贡献和就业贡献衡量其社会贡献,运用PSM-DID方法检验了2005-2018年期间瞪羚企业认定对企业绩效及其社会贡献的影响。研究发现:(1)瞪羚企业认定总体上提升了企业的绩效。作用机制分析表明,瞪羚企业认定通过缓解融资约束、提升创新质量改善了企业的绩效,但是会刺激企业进行寻租,从而会降低企业的绩效。(2)瞪羚企业认定总体上提高了企业的税收贡献和就业贡献。作用机制分析表明,瞪羚企业认定通过规模效应和效率效应提高了企业的税收贡献,通过规模效应增加了企业的就业贡献,但通过效率效应降低了企业的就业贡献。(3)提高市场化水平能够增强瞪羚企业认定对企业绩效及其社会贡献的正向影响。

二、文献评述与理论分析

(一)文献评述

目前关于瞪羚企业的研究相对较少,既有文献主要分为两类。第一类文献研究了瞪羚企业的创新和发展,Ryzhkova和Pesämaa认为,瞪羚企业根据消费者的消费偏好进行创新,从而提升了企业的竞争能力(1)参见N. Ryzhkova and O. Pesämaa, “Absorptive Capacity, Collaboration with Customers and Innovation Performance of Gazelle Companies in Knowledge-intensive Industries,” International Journal of Innovation Management, vol. 19, no. 5, 2015, p.1550059.;胡海青和李浩发现,良好的技术支持和商业运营支持能显著促进瞪羚企业的突破式创新(2)参见胡海青、李浩:《加速器支持、环境动态性与瞪羚企业突破式创新》,《科研管理》2015年第12期。;Pesämaa发现,通过人事管理创新和决策管理创新,瞪羚企业能够提升短期经营绩效和长期生产效率(3)参见O. Pesämaa, “ Personnel and Action Control in Gazelle Companies in Sweden,” Journal of Management Control, vol. 28, no. 1, 2017, pp. 107-132.。第二类文献研究了瞪羚企业的社会影响,认为瞪羚企业可以创造就业机会、增加股东回报(4)参见Z. J. Acs and P. Mueller, “Employment Effects of Business Dynamics: Mice, Gazelles and Elephants,”Small Business Economics, vol. 30, no. 1, 2008, pp. 85-100.以及促进行业增长(5)参见J. W. Bos and E. Stam, “Gazelles and Industry Growth: A Study of Young High-growth Firms in the Netherlands,” Industrial and Corporate Change, vol. 23, no. 1, 2014, pp. 145-169.,应该纳入对创新型园区的评价(6)参见章亚南等:《创新型园区评价指标体系构建及对策研究》,《技术经济与管理研究》2011年第8期。。但是,以上文献只是以瞪羚企业本身为研究对象,分析瞪羚企业的绩效及其影响,没有研究瞪羚企业认定对企业绩效及其社会贡献的影响。

由于瞪羚企业认定是一种特殊的产业政策,所以本文与研究产业政策对企业绩效及其社会贡献影响的文献相关。从产业政策对企业绩效的影响来看,有的学者认为产业政策不仅能够提高被支持企业的生产效率、降低成本消耗(7)参见P. Aghion, et al.,“Industrial Policy and Competition,” American Economic Journal: Macroeconomics, vol. 7, no.4, 2015, pp. 1-32.,而且能够提高未被支持企业的生产效率(8)参见杨兴全等:《谁更趋多元化经营:产业政策扶持企业抑或非扶持企业?》,《经济研究》2018年第9期。;但是有的学者却认为,产业政策的实施效果往往不太理想,可能会导致企业投资效率低下(9)参见王克敏等:《产业政策、政府支持与公司投资效率研究》,《管理世界》2017年第3期。、经营绩效不高(10)参见韩超等:《产业政策如何影响企业绩效:不同政策与作用路径是否存在影响差异?》,《财经研究》2017年第7期。。从产业政策对企业社会贡献的影响来看,樊丽明和张斌认为,由于税收激励政策与政府税收增长之间存在矛盾,所以对企业的税收优惠会降低政府的税收收入,从而降低企业的税收贡献(11)参见樊丽明、张斌:《经济增长与税收收入的关联分析》,《经济研究》2000年第2期。。然而,安体富却认为,产业政策会通过提高企业的经济效益从而提高企业的税收贡献(12)参见安体富:《如何看待近几年我国税收的超常增长和减税的问题》,《税务研究》2002年第8期。。但这些文献没有都涉及瞪羚企业问题,更没有研究瞪羚企业认定政策如何影响企业绩效及其社会贡献。

因此,相对于现有研究,本文的边际贡献在于:第一,基于企业的微观数据,研究了瞪羚企业认定对企业绩效及其社会贡献的影响,并且分析了市场化水平对瞪羚企业认定政策影响的调节作用,弥补了现有文献对瞪羚企业认定政策研究的不足;第二,研究了瞪羚企业认定影响企业绩效及其社会贡献的内在作用机制,并且为科学制定瞪羚企业认定政策提出了政策建议。

(二)理论分析

我们认为,瞪羚企业认定通过缓解企业的融资约束、提高企业的创新质量提升企业的经营绩效,但是瞪羚企业认定也会刺激企业寻租,从而降低企业的经营绩效。首先,入选瞪羚企业有利于缓解企业的融资约束,促进企业发展。一是政府对于瞪羚企业的财政支持及税收优惠无疑会缓解企业的融资约束。二是入选瞪羚企业可以向投资者传递一个积极的信号,从而助力企业对外融资。瞪羚企业认定是政府主导的一项工作,政府在遴选和认定企业时能够搜集更多信息,组织相关领域的专家对企业的竞争能力、市场价值和潜在风险等因素进行客观评估。因此,入选瞪羚企业可以向投资者传递企业发展能力和市场潜力的积极信号,在一定程度上降低企业与投资者之间的信息不对称,有利于瞪羚企业在资本市场上获取更多的外部投资(13)参见M. L. Besharov and W. K. Smith, “Multiple Institutional Logics in Organizations: Explaining Their Varied Nature and Implications,”Academy of Management Review, vol. 39, no. 3, 2014, pp. 364-381.。其次,入选瞪羚企业有利于促进企业创新。一是政府会对瞪羚企业的生产经营给予许多政策支持,包括贷款利息补贴、 税收优惠、企业孵化、资源对接、发展规划指导、项目与人才对接等,这些政策支持可以直接或间接地刺激企业进行创新;二是政府对瞪羚企业的中期检查或期末验收可能会包含直接或间接的创新成效方面的要求,这将会迫使企业进行创新。再次,瞪羚企业认定也会刺激企业的寻租行为,从而降低企业的经营绩效。由于入选瞪羚企业意味着能够获得更多的资源,所以企业有动机采取各种手段进行寻租,但是寻租本身也需付出很多成本,这无疑会挤占企业的创新及生产资源,直接影响企业利润(14)参见李世刚、尹桓:《寻租导致的人才误置的社会成本有多大》,《经济研究》2014年第7期;魏志华等:《寻租、财政补贴和公司成长性——来自新能源概念类上市公司的实证证据》,《经济管理》2015年第1期。,从而降低企业的绩效。因此,我们提出以下假设:

假设1:瞪羚企业认定通过缓解企业融资约束、提高创新质量提升企业绩效,但是会诱发寻租行为,从而降低企业绩效。

关于瞪羚企业认定对企业税收的影响,尽管政府的税收优惠政策会减少瞪羚企业的纳税总额,但是由于瞪羚企业能够获得更多贷款贴息、税收优惠、创新配套资金、用房用地补贴等支持,所以瞪羚企业可以扩大经营规模、获取规模收益,提高创新质量、改善经营效率、提升企业利润,从而创造更多的税收。也就是说,总体上而言,瞪羚企业快速扩张所带来的规模效应以及创新增强所导致的效率效应会提高瞪羚企业的税收贡献。关于瞪羚企业认定对就业的影响,可能会产生正反两个方面的作用:一是瞪羚企业快速扩张所带来的规模效应会创造更多的就业机会;二是瞪羚企业创新增强所导致的效率效应会降低对劳动力的需求。因此,我们提出以下假设:

假设2:瞪羚企业认定会通过规模效应和效率效应提高瞪羚企业的税收贡献;瞪羚企业认定会通过规模效应增加企业的就业贡献,但是会通过效率效应降低企业的就业贡献。

市场化水平会调节瞪羚企业认定对企业绩效及其社会贡献的影响。通常来说,市场化水平越高,政府与市场的边界越清晰,政府对企业的干预程度越低,产品市场和要素市场越完善,市场机制越能发挥优胜劣汰的作用,越有利于提升企业绩效(15)参见戴魁早、刘友金:《行业市场化进程与创新绩效——中国高技术产业的经验分析》,《数量经济技术经济研究》2013年第9期。,并进而提升企业的税收贡献,创造更多的就业机会。基于此,我们提出以下假设:

假设3:市场化水平正向调节瞪羚企业认定对企业绩效及其社会贡献的影响。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

由于瞪羚企业的经济体量较小,通常在新三板进行交易,所以我们选择在新三板上市的企业作为研究对象。我们把瞪羚企业认定看作一项准自然实验,处理组为被认定的瞪羚企业,对照组为未获得认定的其他新三板企业,检验瞪羚企业认定对企业绩效及其社会贡献的影响。由于现有的新三板企业财务数据始于2005年且当前更新至2020年6月,并考虑到下半年的瞪羚企业认定很难对企业当年的表现产生影响,所以本文的核心解释变量和控制变量使用2005-2018年的数据,被解释变量采用2006-2019年的数据。在剔除ST、ST*企业后,共获取24428个样本。实证研究中涉及的新三板企业财务数据来自CCER经济金融数据库,瞪羚企业认定信息来自中国瞪羚网(http://www.chinagazelle.cn/)。

(二)模型选择与变量定义

由于企业被认定为瞪羚企业的时间不同,传统的DID方法不再适用于我们所研究的问题。我们借鉴Beck等和Wang的研究(16)参见T. Beck, et al., “Big Bad Banks? The Winners and Losers from Bank Deregulation in the United States,” Journal of Finance, vol. 65, no. 5, 2010, pp. 1637-1667;J. Wang, “The Economic Impact of Special Economic Zones: Evidence from Chinese Municipalities,” Journal of Development Economics, vol.101, 2013, pp. 133-247.,采用渐进DID模型估计瞪羚企业认定对企业绩效及其社会贡献的影响,模型如下:

Fperformancei,t=β0+β1·treati,t+β2·asseti,t+β3·rdebti,t+β4·acfi,t+β5·rincomei,t+β6·passeti,t+εi,t

(1)

Sperformancei,t=β0+β1·treati,t+β2·asseti,t+β3·rdebti,t+β4·acfi,t+β5·rincomei,t+β6·passeti,t+εi,t

(2)

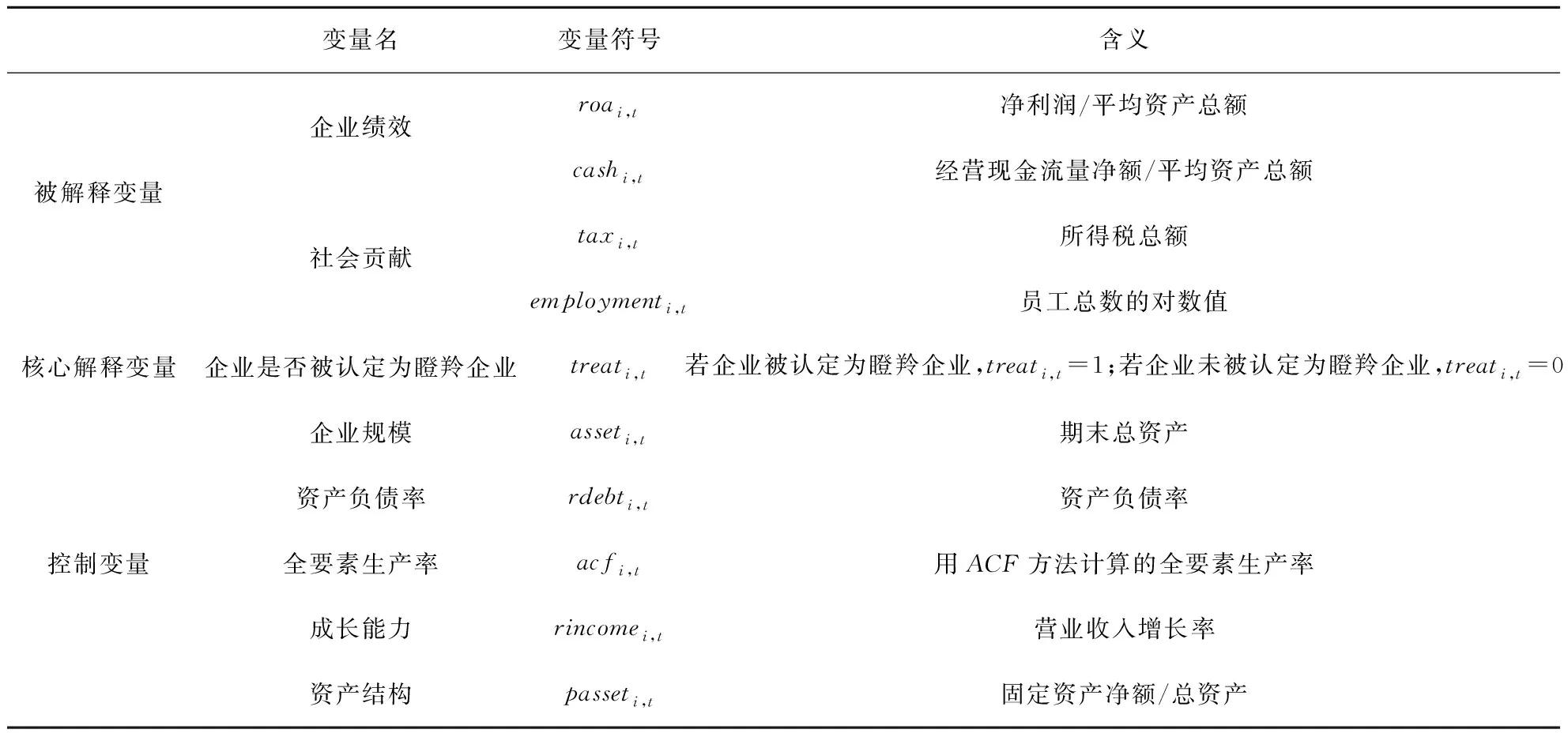

式(1)、(2)中Fperformancei,t和Sperformancei,t分别是代表企业绩效和社会贡献的被解释变量,i和t分别代表企业和年份。借鉴余明桂等的研究(17)参见余明桂等:《政治联系、寻租与地方政府财政补贴有效性》,《经济研究》2010年第3期。,企业绩效用资产收益率(roa)表示,定义为净利润与平均资产总额的比值。考虑到企业管理层可能会对净利润进行会计操纵,我们同时采用企业现金流情况(cash)衡量企业绩效,定义为经营现金流量净额/平均资产总额。社会贡献采用企业的税收贡献(tax)和就业贡献(employment)两个指标考察,参考相关研究的做法(18)参见胡家勇:《中国私营经济:贡献与前景》,《管理世界》2000年第5期;李磊等:《对外直接投资如何影响了母国就业?——基于中国微观企业数据的研究》,《经济研究》2016年第8期。,税收贡献用企业所得税总额衡量,就业贡献用员工总人数的对数值衡量。由于我国瞪羚企业认定名单通常在下半年公布,因此被解释变量均为滞后一期变量。我们选取可能影响企业绩效和社会贡献的因素作为控制变量,包括企业规模(asset)、负债情况(rdebt)、全要素生产率(acf)、成长能力(rincome)、资产结构(passet),我们参考任曙明和吕镯的做法(19)参见任曙明、吕镯:《融资约束、政府补贴与全要素生产率——来自中国装备制造企业的实证研究》,《管理世界》2014年第11期。,使用将劳动投入引入中间投入函数的ACF方法测算全要素生产率。具体变量名、变量符号及其含义见表1,描述性统计结果见表2。

表1 变量名、变量符号及含义

表2 各变量描述性统计结果

四、实证结果与分析

(一)基准回归结果

由于企业能否入选瞪羚企业并不是随机的,所以为了控制内生性,我们参考何靖的做法(20)参见何靖:《延付高管薪酬对银行风险承担的政策效应:基于银行盈余管理动机视角的PSM-DID分析》,《中国工业经济》2016年第11期。,采用核匹配法对样本进行PSM匹配,再基于匹配样本进行渐进双重差分回归检验。基准回归结果如表3所示,从企业绩效来看,瞪羚企业认定对企业资产收益率的提升作用为0.0176947,对企业现金流的提升作用为0.040173,且都在1%的水平上显著。从社会贡献来看,瞪羚企业认定使企业的税收贡献上升43918.55元,使企业的就业贡献上升0.0636591,且都在1%的水平上显著。实证结果验证了假设1和假设2的结论,说明瞪羚企业认定能够提高企业绩效及其社会贡献。

表3 基准回归结果

(二)作用机制分析

根据前面的理论分析,我们在这一部分采用逐步检验系数法,从企业融资约束、寻租行为、创新质量三个角度检验瞪羚企业认定影响企业绩效的作用渠道,从规模效应和效率效应两个角度检验瞪羚企业认定对企业社会贡献的作用渠道。我们首先将被解释变量对解释变量进行回归,然后再将中介变量分别对解释变量进行回归,最后将被解释变量同时对中介变量和解释变量进行回归。将被解释变量对解释变量进行回归的模型为基准回归中的式(1)和式(2),式(3)到式(8)为检验影响企业绩效的“融资约束”、“寻租行为”、“创新质量”渠道模型,式(9)到式(12)为检验“规模效应”和“效率效应”渠道的模型,具体如下:

检验“融资约束”渠道:

Investsi,t=β0+β1·treati,t+β2·Xit+εi,t

(3)

Fperformancei,t=β0+β1·treati,t+β2·Investsi,t+β3·Xit+εi,t

(4)

检验“寻租行为”渠道:

rentseekingi,t=β0+β1·treati,t+β2·Xit+εi,t

(5)

Fperformancei,t=β0+β1·treati,t+β2·rentseekingi,t+β3·Xit+εi,t

(6)

检验“创新质量”渠道:

innovationi,t=β0+β1·treati,t+β2·Xit+εi,t

(7)

Fperformancei,t=β0+β1·treati,t+β2·innovationi,t+β3·Xit+εi,t

(8)

检验“规模效应”渠道:

asseti,t=β0+β1·treati,t+β2·Xit+εi,t

(9)

Sperformancei,t=β0+β1·treati,t+β2·asseti,t+β3·Xit+εi,t

(10)

检验“效率效应”渠道:

acfi,t=β0+β1·treati,t+β2·Xit+εi,t

(11)

Sperformancei,t=β0+β1·treati,t+β2·acfi,t+β3·Xit+εi,t

(12)

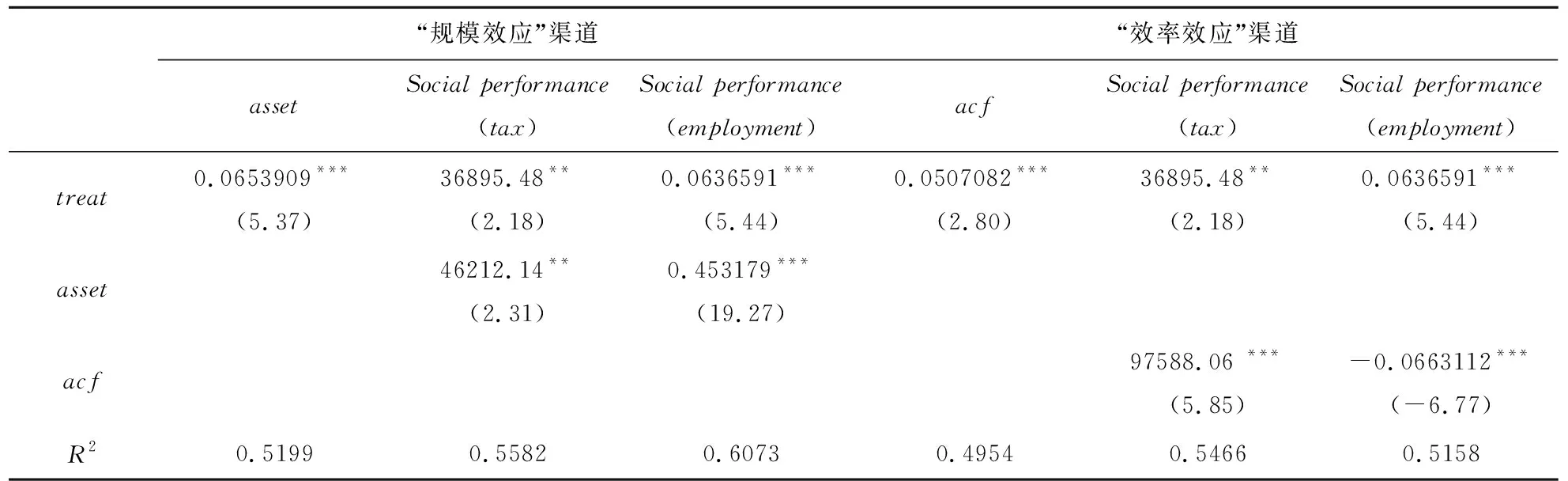

其中,Invests指企业融资约束,我们借鉴鞠晓生等的方法(21)参见鞠晓生等:《融资约束、营运资本管理与企业创新可持续性》,《经济研究》2013年第1期。,构建由企业规模(size)和企业年龄(age)计算而成的SA指数,用以衡量企业的融资约束,具体的计算公式为-0.737*size+0.043*size2-0.04*age,其中size为企业总资产自然对数值,age为企业年龄。rentseeking代表企业寻租活动的程度,我们借鉴陈骏和徐捍军的方法(22)参见陈骏、徐捍军:《企业寻租如何影响盈余管理》,《中国工业经济》2019年第12期。,分年度分行业回归测算企业超额管理费用,用于衡量企业寻租。innovation代表企业的创新质量,参考张杰和郑文平的思路(23)参见张杰、郑文平:《创新追赶战略抑制了中国专利质量么?》,《经济研究》2018年第5期。,我们采用平均值的汇总方式,将每个专利的复杂度按照企业—年份进行汇总,以确定企业层面的专利复杂度,用专利复杂度衡量企业的创新质量。asset为企业资产总额,代表企业规模;acf为全要素生产率,代表企业效率。表4为瞪羚企业认定对企业绩效的作用机制检验结果,从“融资约束”渠道看,瞪羚企业认定显著缓解了企业的融资约束,并进而提升了瞪羚企业的资产收益率;从“寻租行为”渠道看,瞪羚企业认定显著增加了企业寻租的费用,不利于改善企业资产收益率和现金流状况,即企业寻租会在一定程度上降低企业绩效。从“创新质量”渠道看,瞪羚企业认定显著提升了企业的创新质量,并进而提升了企业的资产收益率。表5为瞪羚企业认定对企业社会贡献作用机制的检验结果,从税收贡献看,瞪羚企业认定显著扩大了企业规模、提高了企业效率,通过规模效应和效率效应提高了企业的税收贡献;从就业贡献看,瞪羚企业认定通过扩大企业规模增加了企业员工数,但提高企业效率降低了企业员工数,结合瞪羚企业认定总体上提高了就业贡献的基准回归结果,这意味着对就业贡献来说,瞪羚企业认定所产生的规模效应超过了效率效应。为了检验中介效应的显著性,我们采用系数乘积检验方法对中介效应模型进行检验。由于Sobel检验和Bootstrap检验是系数乘积检验方法常用的两种检验,所以我们对中介效应模型分别进行Sobel检验和Bootstrap检验。Sobel检验结果和Bootstrap检验结果如表6所示,Sobel检验的p值均小于0.05,表明中介效应显著;Bootstrap检验的间接效应置信区间均不包括0,也表明中介效应显著。

表4 企业绩效的作用机制检验结果

表5 企业社会贡献的作用机制检验结果

表6 Sobel检验和Bootstrap检验结果

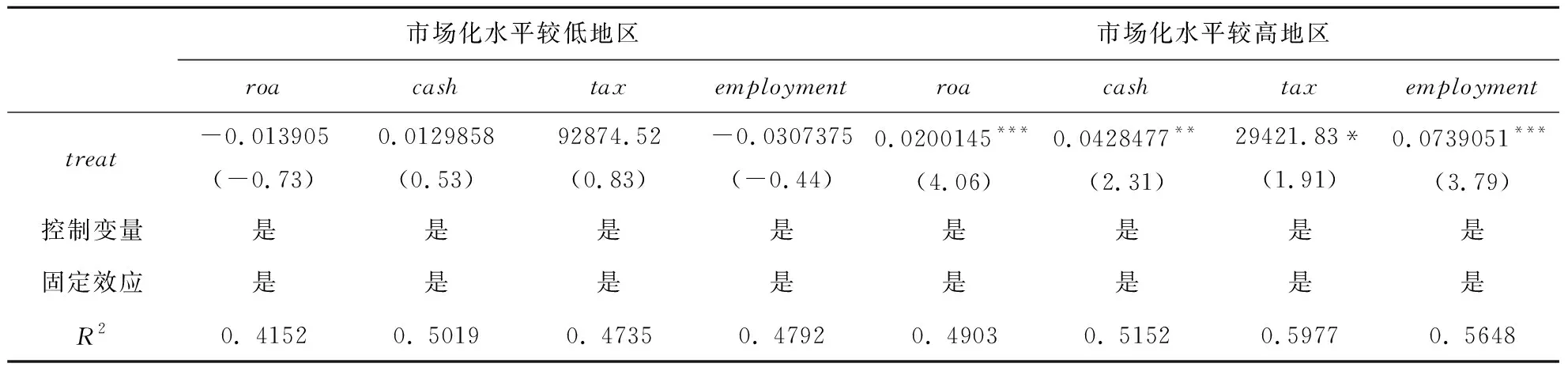

(三)调节效应分析

根据《中国分省份市场化指数报告(2018)》提供的2008-2016年的省级层面数据,按照市场化指数的中位数将各省市自治区划分为市场化水平较高的地区和市场化水平较低的地区。回归结果如表7所示,从企业绩效来看,市场化水平越高,瞪羚企业认定越能显著提升企业的资产收益率和现金流状况;从社会贡献来看,市场化水平越高,瞪羚企业认定越能显著提升企业的税收贡献和就业贡献。究其原因,市场化水平越高,政府对企业的干预程度越低,产品市场和要素市场越完善,企业越能有效利用优胜劣汰的市场机制,改善生产经营、扩大企业规模,进而提升企业经营绩效、税收贡献和就业贡献。

表7 回归结果

(四)异质性检验

1. 地区异质性

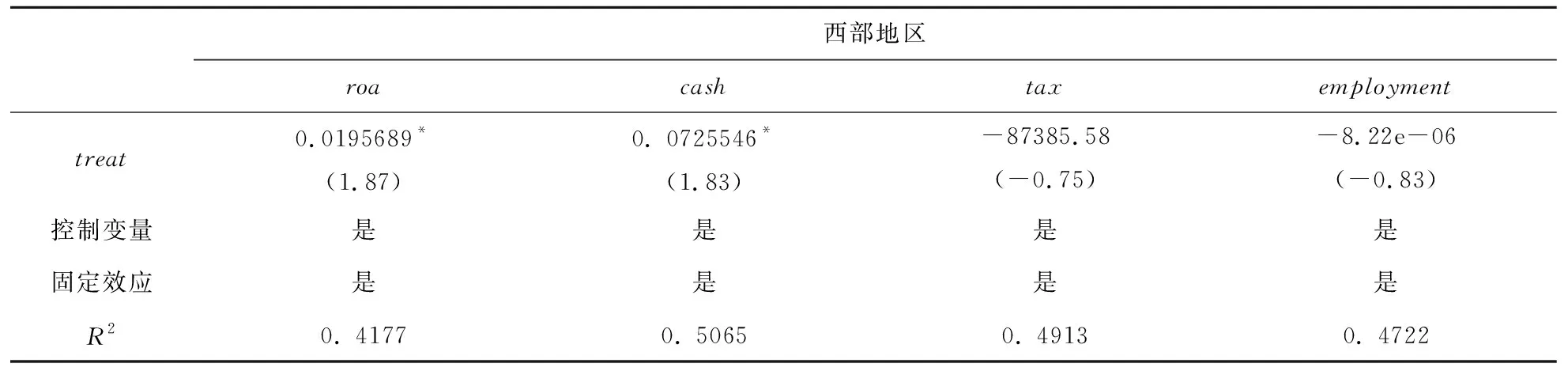

由于我国东、中、西部地区的资源禀赋和经济基础差异很大,地区之间的发展很不平衡,所以瞪羚企业认定对企业绩效及其社会贡献的影响也可能存在地区性差异。为了研究瞪羚企业认定对不同地区企业绩效及其社会贡献的异质性影响,我们按照企业所在的地区进行分组回归,结果如表8-1至表8-3所示。

从企业绩效来看,瞪羚企业认定对中部地区企业绩效的提升作用高于对东部地区和西部地区企业绩效的提升作用。原因在于,东部地区经济发展较快,企业绩效本就处于较高水平,这使得瞪羚企业认定对企业绩效的边际提升效应低于经济相对落后的中部地区;而西部地区经济发展相对滞后,经济基础较为薄弱,瞪羚企业认定对西部地区企业绩效提升的边际效应也就较低。

从社会贡献看,在纳税方面,瞪羚企业认定显著提高了东部地区瞪羚企业的税收贡献,对中部地区瞪羚企业的税收贡献有正向促进作用但是不显著,对西部地区瞪羚企业的税收贡献有负向作用但是不显著。对以上结果可能的解释是,东部地区经济基础较好,企业规模较大、融资环境较好、盈利能力较强,入选瞪羚企业后的政策支持及融资便利条件不仅能够进一步扩大企业规模、提升企业收益,而且能够推动企业加强创新、提高企业创新质量,从而提升企业的税收贡献。相对而言,中西部地区的经济基础较弱,企业规模较小、融资环境较差、盈利能力不强,入选瞪羚企业后的政策利好及融资便利作用较小,对企业利润的提升作用不大,并且中西部地区对瞪羚企业的政策支持可能主要依赖于税收优惠,因此瞪羚企业认定对于中西部地区瞪羚企业税收贡献的影响不显著。在就业贡献方面,瞪羚企业认定对东部地区和中部地区企业的就业机会有显著的促进作用,并且对中部地区企业就业机会的促进作用略高于对东部地区企业就业机会的促进作用,对西部地区企业的就业影响为负但不显著。以上结果可能的原因是,与西部地区相比,东部地区和中部地区企业发展环境相对较好,瞪羚企业认定所带来的政策支持和融资便利可以推动企业快速扩张,从而创造出了更多的就业岗位,并且东部地区企业的创新能力更强,创新质量提高所导致的效率效应更大,对就业的促进作用更弱,因此瞪羚企业认定对中部地区企业就业岗位的创造作用大于对东部地区企业就业岗位的创造作用。而西部地区的发展环境相对落后,瞪羚企业认定后的政策倾斜及融资机会对企业规模的刺激作用不够,再加上创新质量提高所带来的效率效应对就业贡献的负向作用,最终导致瞪羚企业认定对西部地区就业贡献的作用为负但不明显。

表8-1 东部地区回归结果

表8-2 中部地区回归结果

表8-3 西部地区回归结果

2.行业异质性

不同行业的企业在发展模式、技术水平、行业性质等方面存在较大差异,瞪羚企业认定对企业绩效及其社会贡献的影响可能存在行业异质性。为了研究这种异质性影响,我们按照企业所处的行业进行分组,新三板企业的行业分布情况如表9所示(24)参照国民经济行业分类与代码(GB/T 4754-2017)对国民经济行业的分类:A 农、林、牧、渔业; B 采矿业; C 制造业; D 电力、热力、燃气及水生产和供应业; E 建筑业; F 批发和零售业; G 交通运输、仓储和邮政业; H 住宿和餐饮业; I 信息传输、软件和信息技术服务业; J 金融业; K 房地产业; L 租赁和商务服务业; M 科学研究和技术服务业; N 水利、环境和公共设施管理业; O 居民服务、修理和其他服务业; P 教育; Q 卫生和社会工作; R 文化、体育和娱乐业。。

表9 新三板企业的行业分布情况

由于分组回归的全部结果较多,所以我们在表10只汇报了回归结果比较显著的行业。总体来看,瞪羚企业认定对以下行业企业绩效及其社会贡献的影响比较显著:制造业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业。从企业绩效来看,瞪羚企业认定能够显著改善制造业、信息传输、软件和信息技术服务业企业的资产收益率,显著改善制造业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、居民服务、修理和其他服务业企业的现金流状况。并且,瞪羚企业认定还能够显著提升制造业与信息传输、软件和信息技术服务业的资产收益率,这可能是国家大力推动新旧动能转换和促进经济高质量发展的结果。从社会贡献来看,瞪羚企业认定显著提高了制造业企业的税收贡献,显著增加了制造业企业、科学研究和技术服务业企业的就业贡献。比较瞪羚企业认定对企业绩效及其社会贡献影响的实证结果,我们发现入选瞪羚企业之后,企业社会贡献显著增加的行业数不多,只有制造业行业的瞪羚企业显著提高了企业绩效及其社会贡献。这意味着其他行业企业绩效的提升或者过度依赖政府的税收优惠,导致其税收贡献增长不显著;或者企业规模的变化不大,对就业的影响不大,或者因企业创新质量提升所导致的效率改善减少了对劳动力的需求,从而弱化了企业的就业贡献;或者几者兼而有之。

表10 分行业回归部分结果

(五)稳健性检验

1.更换PSM匹配方法

我们将核匹配法换为半径匹配法,重新对样本进行PSM匹配,并在此基础上进行渐进双重差分回归检验。表11显示,瞪羚企业认定对企业绩效及其社会贡献均有正面影响,并且在1%的水平上显著,这说明基准回归结果仍然稳健。

表11 回归结果

2. 反事实检验

借鉴范子英和田彬彬、李贲和吴利华的方法(25)参见范子英、田彬彬:《税收竞争、税收执法与企业避税》,《经济研究》2013年第9期;李贲、吴利华:《开发区设立与企业成长:异质性与机制研究》,《中国工业经济》2018年第4期。,我们通过改变政策实施时间来进行反事实检验。假设瞪羚企业认定的时间分别提前2年和3年,若处理效应依旧显著,则说明瞪羚企业认定对企业绩效及其社会贡献的影响可能是由其他因素导致的。表12表明,瞪羚企业认定对企业绩效及其社会贡献不再具有显著的正向影响,这说明基准回归结果依旧稳健。

表12 反事实检验结果

3.Heckman方法

由于瞪羚企业认定是基于企业自主申请经政府评估而定,所以企业能否入选瞪羚企业并不是外生的,容易受到企业自身因素的影响。因此模型中可能存在由于样本选择性偏差和互为因果导致的内生性问题:一是经济绩效较好的企业通常更愿意申请瞪羚企业认定;二是因为经济绩效及增长幅度是瞪羚企业认定的重要标准,所以绩效好的企业被评为瞪羚企业的可能性更高。为了解决这一内生性问题,我们采用Heckman极大似然估计法和Heckman两步法对企业绩效模型进行回归检验。表13表明,瞪羚企业认定显著提高了企业绩效,这说明我们的基准回归结果依然稳健。

表13 Heckman极大似然估计和Heckman两步法估计结果

续表

五、主要结论与政策建议

本文把瞪羚企业认定看作一项准自然实验,处理组为瞪羚企业,对照组为未被认定的其他新三板企业,使用PSM-DID方法,检验了2005-2018年期间瞪羚企业认定对企业绩效及其社会贡献的影响。研究发现:(1)瞪羚企业认定总体上提升了企业的绩效。作用机制分析表明,瞪羚企业认定通过缓解企业的融资约束、提升企业的创新质量改善了企业的绩效,但是却刺激了企业的寻租活动,从而降低了企业的绩效。(2)瞪羚企业认定总体上提升了企业的税收贡献和就业贡献。作用机制研究表明,瞪羚企业认定通过规模效应和效率效应提高了税收贡献,通过规模效应提高了就业贡献,但是通过效率效应降低了就业贡献。(3)市场化水平正向调节瞪羚企业认定对企业绩效及其社会贡献的影响。(4)瞪羚企业认定对企业绩效及其社会贡献的影响具有显著的异质性:从企业绩效看,瞪羚企业认定对中部地区企业绩效的改善作用高于对东部地区和西部地区企业绩效的改善作用。从社会贡献看,在税收贡献方面,瞪羚企业认定显著增加了东部地区企业的税收,对中部地区企业税收的作用为正但不显著,对西部地区企业税收的作用为负但不显著;在就业贡献方面,瞪羚企业认定对东部地区和中部地区的就业有显著的促进作用,且对中部地区瞪羚企业的促进作用略高于对东部地区瞪羚企业的促进作用,对西部地区的就业出现负向作用但不显著。瞪羚企业认定能显著提升制造业、信息传输、软件和信息技术服务业企业的资产收益率,显著改善制造业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、居民服务、修理和其他服务业企业的现金流状况。从社会贡献看,瞪羚企业认定显著提高了制造业企业的税收贡献,显著增加了制造业企业、科学研究和技术服务业企业的就业贡献。

基于以上研究结论,我们提出以下政策建议:

第一,由于瞪羚企业认定有利于提升企业绩效,政府和企业都应高度重视瞪羚企业认定工作。从政府的角度看,尽管目前瞪羚企业认定由各地政府组织进行,但中央政府仍应出台规范瞪羚企业认定工作和促进瞪羚企业发展的指导性文件,提高社会各界对瞪羚企业的关注,提升企业参与瞪羚企业认定的积极性。在执行瞪羚企业认定政策期间,各级政府应优化瞪羚企业的融资环境,优化竞价交易制度和退市制度,提高瞪羚企业在新三板市场的融资效率,缓解瞪羚企业融资约束以提升企业绩效;应改善企业创新环境,完善知识产权保护条例,同时遵循灵活执法的原则,在实践中探索知识产权保护工作的最优强度,适度、有序地开展知识产权执法工作以推动企业高质量创新,以提升企业绩效;还应细化会计信息披露和审计条例,规范企业会计信息的披露操作,强制要求企业进行披露与寻租行为可能相关的差旅费、会议费、招待费等费用,并敦促相关部门对此类强制性披露信息进行重点监管,制定严格的问责与处罚措施,提高企业寻租的违法成本,进而减轻企业寻租对企业绩效的负面影响。从企业的角度看,企业应该关注并抓住瞪羚企业认定政策带来的利好机会,积极申请瞪羚企业认定,借助政府的优惠措施,拓展融资渠道,提高融资效率,积极开展高质量创新活动,快速提升企业绩效。

第二,由于瞪羚企业认定通过规模效应和效率效应提升企业税收贡献,通过规模效应提升企业的就业贡献,所以政府在制定瞪羚企业认定政策时,应该助推企业扩大规模和改善效率。具体而言,从规模效应来看,政府应支持瞪羚企业开拓市场,组织举办推介瞪羚企业的交流活动,对参展瞪羚企业进行展位费、物流费等费用减免;优化企业并购审批流程,提高审批效率,支持瞪羚企业开展并购。从效率效应看,政府应大力支持瞪羚企业开展研发创新活动,促进瞪羚企业与科研院所间的产学研合作,加快技术转化,提升企业技术效率;应促进瞪羚企业与名企交流,帮助瞪羚企业在经营战略、商业模式、市场策划等方面获得直接经验,提升企业经营效率。但由于瞪羚企业认定会通过效率效应降低企业对劳动力的需求,所以政府应鼓励企业做好劳动力职业技能培训工作,完善职业教育与培训体系,弘扬工匠精神与质量精神,不断提升劳动力技能素质和对新技术、新产业的适应能力,缓解劳动力市场供需矛盾。

第三,由于提高市场化水平能够增强瞪羚企业认定对企业绩效及其社会贡献的正向影响,所以政府应继续深化市场化改革。具体而言,政府应该规范要素市场和产品市场,提高市场交易透明度,尤其应该完善人才市场体系和风险投资体系,提高资源配置效率;做好市场的秩序维护者,加强反垄断和反不正当竞争的执法力度,为企业提供公平的市场环境;提升政府服务水平,引导各类要素向瞪羚企业为代表的先进生产力流动;鼓励市场中介机构发展,借助委托管理等方式充分释放中介机构的作用,发挥市场的自我协调能力与组织能力。

第四,基于瞪羚企业认定对企业税收贡献和就业贡献在地区和行业层面的异质性效应检验,各地政府在制定瞪羚企业认定政策时应该遵循因地制宜的原则。具体而言,从地区层面来看,东部和中部地区政府应创新瞪羚企业培育模式,加快建设众创空间-孵化器-加速器的培育链条,为瞪羚企业提供集成式服务,不断提升瞪羚企业认定对企业绩效的边际提升作用;西部地区政府应优化财政资金分配,给予瞪羚企业培育计划更多的倾斜,激发出瞪羚企业认定政策对企业绩效的提升作用;同时,西部地区政府还应鼓励企业做好就业保障与就业培训工作,调节瞪羚企业认定政策对地区就业可能产生的负面影响。从行业层面来看,地方政府应结合国家推动新旧动能转换和促进经济高质量发展的战略导向,对制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等高新产业提供专项支持,助力其绩效快速增长;针对企业社会贡献显著增加的行业数不多的情况,政府应该减少对财税手段的依赖,利用政府的角色优势为企业提供更多的信息服务、人才交流等其他方面的支持,建立更多维的政策体系,以免对税收造成过多负面影响。