深厚软土相邻对拉锚索深基坑桩顶水平位移实测与理论值差异

2022-03-24李小破

李小破

(广东省水文地质大队,广东 广州 510510)

1 概述

深厚软土地区深基坑当采用桩锚支护时,因软土深厚,锚索往往采用大倾角进入软土下部较好地层以提高锚固力。但也导致锚索长度过长、施工难度较大、变形难以控制、成本较高等。而对拉锚索施工难度较低,质量较可靠,变形控制较好,成本较低,深厚软土地区深基坑若存在相邻基坑时,应尽量采用对拉锚索。但目前深厚软土地区相邻深基坑支护体系对拉锚索工程案例较少,相关研究较少,若设计或施工不当,仍可能存在较大风险。

吴曙光等[1]进行参数的敏感性分析,考虑锚索竖向间距、桩直径、相邻基坑间距、锚索预应力、桩间距、桩嵌固长度6个因素对对拉锚索支护结构性能的影响,具体为桩身弯矩、锚索轴力、桩后土体位移3个方面。王晓卿[2]研究了对拉锚杆、锚索的承载特性与加固效果。

本文以广州某深厚软土相邻对拉锚索深基坑为例,通过比较桩顶水平位移实测值与理论计算值的差异,分析其可能的影响因素,为以后类似工程项目设计及施工提供经验参考。

2 工程实例

2.1 工程概况

该项目分为南、北两个相邻基坑,相邻基坑段支护桩距离约39~40m,开挖深度9.15m。相邻基坑之间用地为施工道路,相邻基坑支护结构施工及开挖间隔时间较短,与设计施工工况基本一致。

2.2 工程地质条件

相邻基坑范围岩土层自上而下为人工填土层、耕土层、第四系冲积层、燕山三期花岗岩基岩共4大类;具体如下:素填土:灰黄色,松散,稍湿,由粘土组成,层厚0.67m。耕土:棕褐色,很湿,软—可塑,含植物根系,层厚1.20m。淤泥:深灰色,流塑,饱和,手感滑腻,土质均匀,夹薄层粉砂,有腐臭味,局部见贝壳残壳,层厚15.90m。中粗砂:黄色,中密,饱和,分选性较差,次棱角状,含15%左右的砾砂,主要成分为石英和长石,层厚10.10m。砂质粘性土:青灰、灰白色,可—硬塑,湿,遇水易软化崩解,风化较均匀,为花岗岩风化残积而成,层厚9.10m。全风化花岗岩:黄褐色,原岩基本风化成土状,岩芯呈坚硬土柱状,风化较均匀,见长石风化残余,岩质极软,岩芯遇水软化、崩解,层厚14.80m。强风化花岗岩:褐黄色、褐灰色,岩石风化强烈,节理裂隙极发育,岩芯呈半岩半土状、局部底部夹岩块状,岩体极破碎,岩质软,岩体质量等级为Ⅴ类。层厚15.80m。中风化花岗岩:未揭穿该层,揭露厚度2.41m。

2.3 设计概况

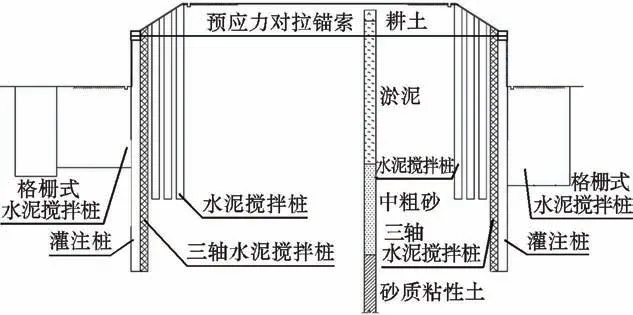

相邻基坑段支护方案:上部3m高小放坡(坡率1∶1.5,坡顶放坡段采用水泥搅拌桩加固,搅拌桩均穿过淤泥层)+1排灌注桩(桩径1m,桩中心距1.2m)+1道预应力对拉锚索(设置在桩顶冠梁中间)+坑内被动区格栅式水泥搅拌桩(∅600mm@450mm,深度均穿过淤泥进入中粗砂)加固支护,灌注桩外侧设置1排三轴水泥搅拌桩截水帷幕(∅850mm@600mm,桩底标高同灌注桩)。

设计要求施工顺序为:水泥搅拌桩(包括基坑外放坡段水泥搅拌桩、三轴水泥搅拌桩,坑内被动区格栅式水泥搅拌桩)→灌注桩→按设计坡率放坡至桩顶标高处,同时施工放坡面钢筋网喷砼→预应力对拉锚索、冠梁,待锚索浆体强度达到设计强度的75%后进行张拉锁定→分层分段开挖,并施工桩间土钢筋网喷砼,直至基坑底。

设计时按两侧基坑同时开挖考虑,每侧基坑位移考虑对拉锚索总长度的一半的理论伸长量。不考虑放坡段水泥搅拌桩加固对该区域土体的加固效果。相邻基坑支护剖面示意图如图1所示。

图1 相邻基坑支护剖面示意图

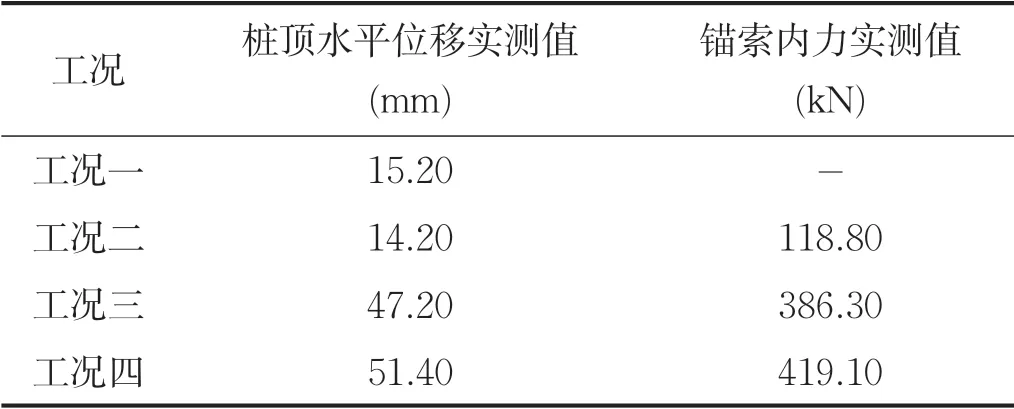

2.4 桩顶水平位移及锚索内力实测值

桩顶水平位移实测值选取4个开挖工况。工况一:开挖至冠梁底标高锚索施工前(开挖深度4.0m);工况二:预应力对拉锚索张拉锁定后;工况三:刚开挖至基坑底;工况四:该区域底板即将浇筑前(工况四与工况三存在一段时间间隔)。根据第三方基坑监测报告,上述4个工况下桩顶水平位移及锚索内力实测值如表1所示。

表1 桩顶水平位移与锚索内力实测值

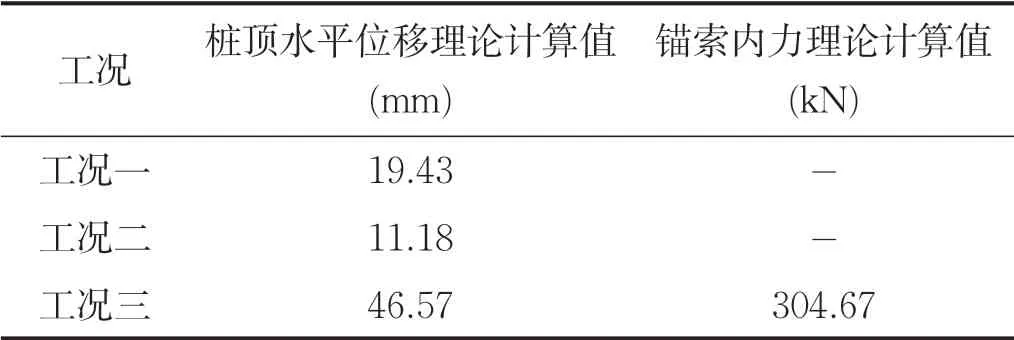

2.5 桩顶水平位移理论计算值

桩顶水平位移理论计算:不考虑放坡段水泥搅拌桩加固对该区域土体的加固效果;工况二根据实测锚索内力作为初始锚索预应力值进行计算;工况四因目前理论计算尚难以考虑坑内被动区土的蠕变效应不进行计算。

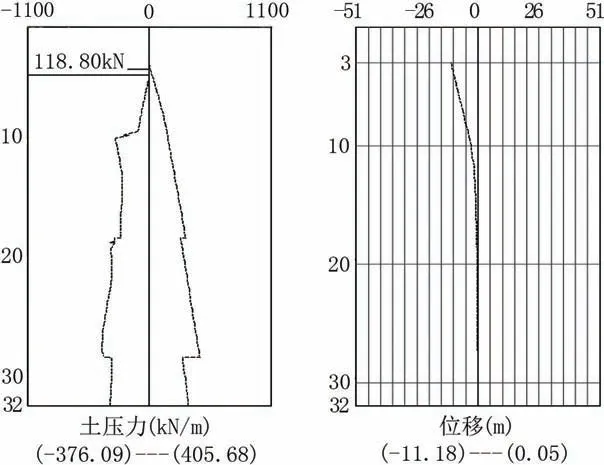

(1)工况一:开挖至冠梁底标高锚索施工前(开挖深度4.0m)。桩顶水平位移理论计算值19.43mm(图2)。

图2 工况一桩顶水平位移理论计算

(2)工况二:预应力对拉锚索张拉锁定后。锚索预应力取实测值118.80kN,桩顶水平位移理论计算值11.18mm(图3)。

图3 工况二桩顶水平位移理论计算

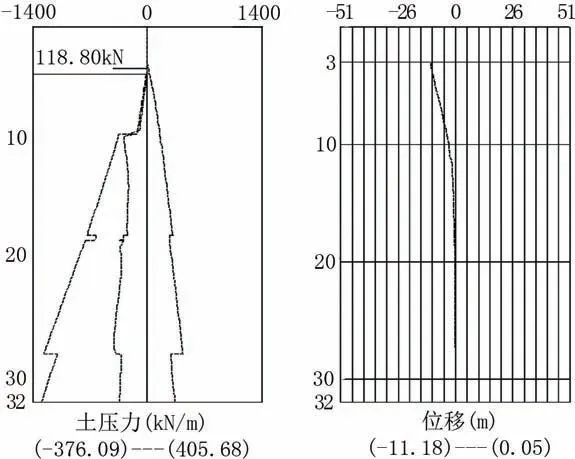

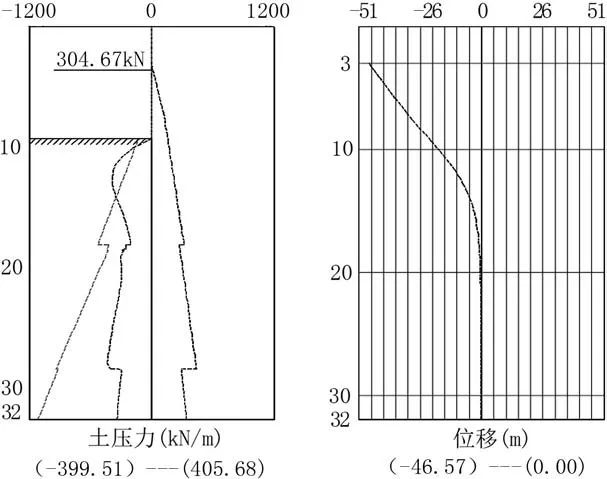

(3)工况三:刚开挖至基坑底。桩顶水平位移理论计算值46.57mm(图4),锚索内力理论计算值304.67kN(表2)。

图4 工况三桩顶水平位移理论计算

表2 桩顶水平位移与锚索内力理论计算值

2.6 桩顶水平位移实测值与理论计算值差异分析

根据设计计算模型,基坑后方土压力作用在支护桩上,支护桩支反力由冠梁层的对拉锚索和基坑底以下被动区土体分担。根据设计计算模型,桩顶水平位移变化过程如下:①第一阶段,基坑顶放坡开挖至冠梁底标高锚索施工前(开挖深度4.0m),随着开挖深度增加,作用在支护桩的土压力逐渐增大,桩顶水平位移逐渐增加;②第二阶段,预应力对拉锚索施工后浆体强度达到设计强度的75%后进行张拉锁定,随着预应力的施加,支护桩挤压后方土体并产生位移,桩顶水平位移减小,同时对拉锚索钢绞线发生弹性变形,锚索内力初始值建立;③第三阶段,锚索张拉锁定后分层分段开挖基坑,直至基坑底,随着开挖深度增加,作用在支护桩的土压力逐渐增大,对拉锚索分担的支反力逐渐增加,桩顶水平位移逐渐增加,同时锚索内力逐渐增大。

2.6.1 工况一桩顶水平位移实测值与理论计算值差异分析

工况一桩顶水平位移实测值15.20mm,理论计算值19.43mm,实测值略小于计算值。原因分析:理论计算时未考虑放坡段水泥搅拌桩加固的影响。放坡段水泥搅拌桩加固深度穿过淤泥层,该范围淤泥层加固后物理力学参数提高,作用在支护桩的土压力减少,因此桩顶水平位移实测值略小于理论计算值。

因此,对基坑外土体进行加固可以改善土体物理力学性质,减少锚索施加预应力之前的桩顶水平位移。

2.6.2 工况二桩顶水平位移实测值与理论计算值差异分析

工况二桩顶水平位移实测值14.20mm,理论计算值11.18mm,实测值略大于计算值。原因分析:工况二锚索施加预应力后,支护桩挤压后方土体并产生位移,桩顶水平位移减小。因放坡段采用水泥搅拌桩加固后土体性质改善,支护桩挤压后方土体产生的位移减少。

因此,锚索施加预应力后桩顶水平位移减少,但基坑外土体加固后可以降低锚索预应力施加前后桩顶水平位移变化幅度。

2.6.3 工况三桩顶水平位移实测值与理论计算值差异分析

工况三桩顶水平位移实测值47.20mm,理论计算值46.57mm;锚索内力实测值386.30kN,理论计算值304.67kN。桩顶水平位移实测值略大于计算值,锚索内力实测值也大于计算值。原因分析:支护桩支反力由冠梁层的对拉锚索和基坑底以下被动区土体分担。支护桩锚索内力实测值大于理论计算值,说明锚索分担的支反力大于理论计算值,基坑底以下被动区土体分担的支反力小于理论计算值。受制于本项目设计周期很短,被动区水泥搅拌桩加固土体设计参数参照类似工程经验取值,未进行水泥加固土室内试验。推测原因为基坑底被动区土体为淤泥,采用格栅式水泥搅拌桩加固,水泥搅拌桩在淤泥内的强度较低,加固土体设计取值高于实际值,因此基坑底以下被动区土体实际分担的支反力小于理论计算值。

因此,基坑底被动区软土加固土设计取值应慎重,应尽量进行加固土室内试验,并应充分考虑施工影响因素。

2.6.4 工况四桩顶水平位移实测值分析

工况四桩顶水平位移实测值51.40mm,锚索内力实测值419.10kN,均较工况三有所增加。原因分析:基坑底为软土,加固土强度较低,且加固区后面仍为软土,基坑底被动区加固土会发生蠕变效应。

因此,基坑开挖至基底后必须尽快进行地下结构施工,不宜长期放置。

3 结语

(1)深厚软土地区相邻对拉锚索深基坑桩顶水平位移实测值与理论计算值差异较小,对拉锚索是深厚软土相邻深基坑支护的有效手段。

(2)对拉锚索深基坑桩顶水平位移的影响因素较多,包括基坑外土体加固、顶部放坡、锚索预应力、基坑底被动区土体加固、基坑开挖至基底后放置时间,以及基坑顶超载、坑外地下水位等。

(3)适当进行基坑外土体加固、尽量减少基坑开挖至基底后放置时间、提高锚索预应力、控制基坑顶超载等均有利于控制桩顶水平位移。

(4)基坑底被动区软土加固效果较难控制,且存在蠕变效应,设计取值应慎重,对拉锚索的作用非常重要,应提高对拉锚索设计安全冗余度。

(5)本文针对相邻基坑基本同时开挖情况对对拉锚索深基坑桩顶水平位移进行分析,若相邻基坑开挖时间不一致,则可能出现较大差异,目前尚缺乏相应案例,应进一步加强相关研究。