菲律宾海深水环境下浅地层沉积特征分析

2022-03-23方中华李攀峰杨源杨慧良陆凯杨佳佳单瑞

方中华,李攀峰,杨源*,杨慧良,陆凯,杨佳佳,单瑞

(1.中国地质调查局青岛海洋地质研究所,山东 青岛 266071;2.中国地质调查局烟台海岸带地质调查中心,山东 烟台 264003;3.青岛海洋科学与技术试点国家实验室 海洋矿产资源评价与探测技术功能实验室,山东 青岛 266237)

1 引言

深水(深海)沉积物是指水深大于2 000 m 的深海底部松散沉积物,主要分布在大陆边缘以外的大洋盆地内。深海沉积物主要物源供给来自火山和陆源,还包括生物作用、化学作用的产物以及来自宇宙的物质。深水沉积记录了海平面升降、气候变化、构造活动等一系列事件,深水沉积是地球系统演变的重要一环,随着科技的进步,其研究日益受到重视。

对于深水沉积物不能孤立地分析和研究,除了对沉积结果进行详细描述和刻画之外,还应该对包含物源供给和对沉积作用的控制因素等方面展开分析。然而目前对菲律宾海深水沉积物的研究还处于“起步和探索”阶段,主要的问题是受资料所限,在一些基础性的问题上还存在较大的争议[1–2],如沉积物供给、输送方式和深海水文、构造活动背景等方面,导致在深水沉积物类型识别、控制因素分析等方面还没有形成较为统一的认识。本文通过分析近年来在菲律宾海实测的高分辨率的浅地层剖面资料,结合前人已发表的该区域样品资料和钻孔资料,对菲律宾海深水浅层沉积特征形成了初步认识,并讨论了深水环境下深海沉积机理,期望对深海浅层沉积物研究提供有益的参考。

2 区域地质概况

研究区位于菲律宾海(一级构造单元)帕劳海岭的东西两侧。涉及的构造单元有:九州−帕劳海脊、西菲律宾海盆和帕里西维拉海盆(图1)。

图1 研究区域位置(a)及剖面位置(b)示意图Fig.1 Location of study area (a) and profile position (b)

帕劳海岭是九州−帕劳海脊的南段,该海脊为一列狭窄的链状海山,近南北走向贯穿全区,全长2 750 km,宽达90 km。整个海脊地形起伏大,其中一些山脊和峡谷高差达3 000 m。海脊的两侧不对称,东边陡,坡脚常为凹地;西边缓倾入西菲律宾海盆盆底。

研究区东侧,帕劳海岭以东为帕里西维拉海盆,海盆近南北走向,盆底为丘状起伏,地形呈北北东向弧形的雁形排列,其上有一条6 000 多米深的狭窄而对称的洼陷,平均深度为4 500~5 500 m。该海盆因海底扩张而缓慢下沉。

研究区西侧,帕劳海岭以西属于西菲律宾海盆,是菲律宾海上最大的海盆,为低山丘陵的海底,东南和西北面的盆底有轻度切割,海盆深达5 000~6 000 m。在该海盆中央有呈北西−南东向的中央断裂带,位于乌尔达内塔高原和本哈姆高原之间,为北西西−南东东向伸展的长条形狭窄地带,东南面可延伸至帕劳海岭,该断裂带因受强烈的构造断裂切割,海底地形崎岖,山顶至谷底之差大于1 000 m,长条形相间平行排列的海脊、海岭、高地和裂谷、洼地呈北西西−南东东向。

九州−帕劳海脊被认为是古IBM 弧盆系统的残留岛弧[3–9],在四国−帕里西维拉海盆和马里亚纳海槽张开之前,伊豆−博宁−马里亚纳岛弧与九州−帕劳海脊是一体的。九州−帕劳海脊形成于晚始新世,其上火成岩的中间年龄年轻,向南北两方向变老,其活动时间为距今48~25 Ma,主要的活动时间是在距今28~25 Ma,根据九州−帕劳海脊上钻孔及其他岩石样本测年的结果[9],岛弧上的火山活动首先开始于北部,最早在距今51 Ma(也可能是距今55 Ma)。因此,自早始新世开始古九州−帕劳海脊的北部就已经成为一条活动的火山岛弧,同时也是一条俯冲带边界。而古九州−帕劳海脊南部的火山活动可能开始于中始新世。在四国−帕里西维拉海盆开始张开后,古九州−帕劳海脊的活动性就逐渐降低直至停止。九州−帕劳海脊以东是帕里西维拉海盆,形成于距今31~18 Ma[10],属于典型的弧后扩张盆地,已停止扩张。九州−帕劳海脊以西为西菲律宾海盆,大部分形成于渐新世之前,年代为距今55~30/33 Ma[9],主体是由垂直于九州−帕劳海脊的中央海盆扩张中心扩张形成。

3 数据和方法

本文研究数据来自青岛海洋地质研究所近年来采集于菲律宾海浅地层剖面数据,同时参考了前人已发表的该区域海底沉积物样品和钻孔资料,这些浅地层剖面数据有百余条,分布密集,对研究区的浅部地层特征有良好的揭示。浅地层剖面数据的采集位于九州−帕劳海脊上,向东延伸到帕里西维拉海盆,向西延伸到西菲律宾海,研究区地形复杂,起伏明显。

浅地层剖面数据采集设备为Parasound P70 全海深参量阵浅地层剖面测量系统,由ICU、DEU、AEU等系统主机及浅剖换能器阵组成,测量频率初次高频(PHF)为18 kHz,二次低频(SLF)为3.5 kHz,本文主要针对主频3.5 kHz 浅剖资料进行讨论。浅地层剖面数据处理方面,对同一条测线的数据进行拼接,然后进行异常振幅压制,提高数据信噪比;做好道间能量均衡,增强目的层信号的振幅均衡;通过希尔伯特变换,提取信号的波形数据及波形包络,改善同相轴连续性。本文选取的浅地层剖面,剖面位置见图1,是青岛海洋地质研究所采集和处理之后的成果数据。

4 浅地层沉积特征

研究区海底地形以近南北向九州−帕劳海脊为界,西区海盆地形平缓,沉积较厚,东区地形复杂,起伏大,变化快,沉积物较薄。从获得的浅地层剖面可以得知,此次采集一般至少获得海底以下3 个波阻抗界面,探测深度普遍大于海底以下30 m。

通过对获取的浅地层剖面反射结构、波组特征进行分析,结合钻孔资料,初步厘定了研究区海底(T0)以下一般存在3 个波阻抗界面(T1、T2、T3),浅部地 层单元划分见表1,典型剖面见图2。

表1 调查区浅地层剖面地层单元划分Table 1 Stratigraphic unit division of shallow formation section in the survey area

图2 调查区划分的SU1~SU3 声学地层单元及界面Fig.2 SU1−SU3 acoustic stratigraphic unit and interface divided by survey area

根据研究区浅地层剖面的反射结构、波组特征和上超、下超、顶超、削蚀、缺失等地层反射终止方式,以及对底基构造和海底形态的分析和研究,将研究区浅地层剖面的反射特征划分为4 个基本的类型:

类型I:清晰而连续的平行浅层反射,与海底反射基本一致,层反射一般较平缓或轻微向上凸起(图3)。一般出现在平顶山顶或山凹,地势较平坦处。地层分界面与海底地形具有相似性。

图3 类型I 典型剖面Fig.3 Typical section of type I

类型II:顶部10 m 至20 m 清晰而连续的浅层反射,其下的半穿透性沉积物,为具有少量间断的不连续浅层反射,有些地区有一层极强的浅层反射,其下记录不到半穿透层底部的声波信息(图4)。一般出现在坡度不大的山坡处。

图4 类型II 典型剖面Fig.4 Typical section of type II

类型III:回波的特点是不连续的,迁移的或截切的浅层反射,偶尔是规则的重复双曲线回波带(图5)。海底地形呈波状起伏到十分崎岖不平,一般出现在海山和海脊翼部。

图5 类型III 典型剖面Fig.5 Typical section of type III

类型IV:回波的特点是能量相对较强,穿透也可达30 m 以上,但地层分层不明显,反映了快速堆积的沉积特点(图6)。海底地形相对平坦,水深相对较浅,一般发育于九州−帕劳海脊之上。

图6 类型IV 典型剖面Fig.6 Typical section of type IV

5 讨论

陆架和浅海地区的沉积物沉积作用,其物源和水动力基本控制了沉积模式,但深海沉积物的物源、沉积环境和沉积机理则更为复杂。作者根据研究区深海浅层沉积物沉积特点,分析了沉积物来源、构造活动、地形、水动力对深海浅层沉积物沉积过程的影响[11]。

5.1 沉积物来源分析

研究区沉积物类型为远洋沉积,底质类型主要包括棕色黏土、含有孔虫软泥以及含铁锰结壳的棕色黏土。沉积物类型极多,物源包括火山源物质、陆源物质、生物源物质、海洋自生物质以及极少量的宇宙源物质。

火山源组分主要包括火山玻璃、浮岩和火山灰等[12–13]。浅地层剖面揭示九州−帕劳海脊由多个隆起的火山脊排列而成,在火山脊之间形成多个盆地,沉积有较厚的地层,局部沉积物厚度超过100 m(图7),可能与九州−帕劳海脊上充足的火山碎屑物源有关[14]。九州−帕劳海脊以及邻近海岭的火山岩的风化蚀变产物对研究区的现代碎屑沉积作用有着重要贡献,其影响程度依赖于海底风化作用的强度。现代“原地”海底火山活动可能也对沉积作用有一定的贡献。分析还认为来自菲律宾岛弧的火山风化碎屑主要是通过海流向深海盆地进行短距离搬运,风运方式为辅,其影响主要在西菲律宾海盆,而对九州−帕劳海脊及帕里西维拉海盆海底沉积物的贡献较小[15]。

图7 火山脊相间盆地沉积典型剖面Fig.7 Typical sedimentary section of volcanic ridge interphase basin

陆源物质指来自陆地(包括大陆和岛屿)剥蚀破坏的产物,包括大陆边缘悬浮沉积,相邻的岛弧以及弧前地区、浊流沉积以及各种崩塌、滑塌堆积组成的碎屑沉积物[16]。这些陆源沉积物由岩石碎屑、碎屑矿物和黏土矿物组成,包括石英、长石和云母等轻矿物,角闪石、磁铁矿和电气石等重矿物,伊利石、高岭石、绿泥石和蒙脱石等黏土矿物、铁氧化物及岩屑等[12–13]。由于研究区远离中国大陆以及菲律宾等周边岛弧,并且有琉球海沟、马尼拉海沟、菲律宾等海沟的阻隔,中国大陆以及菲律宾等周边岛弧的陆源碎屑对本区的现代沉积作用影响较小。主要是由风尘和海流远距离搬运而来,沉积物颗粒较细,伊利石和绿泥石主要来自于亚洲大陆,风力吹扬为其主要输运方式[17]。

海洋生物的遗骸,特别是其壳体和骨骼部分,可以沉降至海底,成为研究区沉积物的一种来源[18–19]。生物源物质可以分为钙质生物、硅质生物、鱼残骸和有机质等。其中钙质生物有颗石藻、有孔虫和翼足类软体动物等,硅质生物有硅藻、放射虫和硅鞭藻等[12]。

海洋自生物质主要包括海洋自生矿物和海底剥蚀产物。其中,海洋自生矿物(水成矿物)是化学作用的产物。它们大多发生在沉积物−海水界面上或发生在沉积物的表层,是由于沉积物与海水(或孔隙水)相互作用而形成的海解矿物。而海底剥蚀产物是由于洋底基岩的剥蚀破坏产生出的碎屑物质,其就地或经短途搬运便汇入深海沉积物中,常见于洋中脊裂谷带、海底断裂带以及海沟地区[19]。例如,沸石是火山物质蚀变形成的自生矿物[20]。微结核主要是界面水、间隙水和海底火山物质水解的析出物,是在氧化条件和偏碱性环境下形成的自生矿物[21]。

在“挑战者”号取得的海底样品中,第一次发现深海沉积物中含有宇宙源物质[19]。它们大多是一种细小的球形颗粒,直径为0.1~0.5 mm,通称为宇宙尘。有的外壳由磁铁矿或方铁矿组成,内核为铁和铁镍合金,多呈黑色,具强磁性[19]。但与深海沉积的其他来源相比,宇宙源物质少好几个数量级[19],因此宇宙源物质极难构成独立的深海沉积物类型[13]。

由于物源的差异,海底沉积物反射强度差异较大,反映了研究区沉积物基本物性差异大,在低洼峡谷地区,沉积物较细,含水量大,呈现水平层理,反映了该地区慢速沉积的过程,如图8 所示。在海山上的平坦地区,沉积物反射强度大,层理不明显,反映了该区域沉积物较粗,沉积的过程相对较快,也可能含有锰结核等结壳物质,沉积相对杂乱,如图9 所示。

图8 低洼区域典型剖面Fig.8 Typical section of low-lying area

图9 海山区域典型剖面Fig.9 Typical section of seamount region

5.2 构造活动对浅地层沉积控制分析

菲律宾海位于马里亚纳海沟以西的一个独立的洋板块,作为马里亚纳海沟的弧后盆地,成为西太平洋大陆边缘沟−弧−盆系统的一部分。菲律宾海总体上受近南北向和近东西向构造线控制,周围由岛弧海沟系环绕,呈南北向拉长的菱形构造轮廓。九州−帕劳海脊近南北向展布纵贯整个菲律宾海,将菲律宾海盆分为构造特征截然不同的东西两部分[22]。

对采集的高分辨率浅地层剖面解译中,发现在研究区中部九州−帕劳海脊有一条特大断裂。发现的断点都较清晰,断裂倾角较大,断距大,最大处达1 500 m以上。断点处断层表现出正断活动的特点,反映了该地区的构造是受拉张应力控制。由构造背景可知,在海沟后撤岛弧裂解时,在较大的拉张应力下形成该条正断性质的断裂。浅表层沉积物形成的时间是在断裂发育以后,因为断点两侧的地层能相互对应,虽然相应地层常有厚度差异,上升盘薄,下降盘较厚(图10),但这是地形作用的结果,在低处更容易接收沉积物。

图10 典型剖面的断层显示Fig.10 Fault display of a typical section

构造活动不管是瞬时的、剧烈的地震和火山活动,还是长期的、缓慢的地层抬升或者下降,都会影响到沉积物的沉积,它不只是影响沉积物的来源,还影响沉积环境,是深海沉积的主控因素。

5.3 地形对浅地层沉积控制分析

分析沉积类型发现,沉积与否与地形坡度息息相关。在地形平坦且低洼的地方一般都有较厚的沉积,如果地形坡度较大,则几乎没有沉积,这是由于海底沉积物的沉积受到漏斗效应的影响,使得地形平坦且低洼的地方沉积一般比海山斜坡堆积速度更快,堆积厚度也更大。若海水的平均声速按1 500 m/s 计算,通过计算得出坡度小于1.5°,地形较平坦处,比较有利于沉积物沉积,沉积层较厚(图8),坡度大于1.5°但小于4.5°,地形为小坡度时,沉积层厚度减薄(坡度为3.1°,图11)。

图11 小坡度典型剖面Fig.11 Typical section with small slope

坡度大于4.5°但小于15°,地形为中坡度时,沉积层很薄,可能为裸露的火山岩,如图12 所示,平均坡度为8.5°,沉积层较薄,无法在浅剖图像中进行层位追踪。

图12 中坡度典型剖面Fig.12 Typical section with medium slope

坡度大于15°,地形为大坡度时,则几乎没有沉积物,如图13 所示。

图13 大坡度典型剖面Fig.13 Typical section with large slope

5.4 水动力对浅地层沉积控制分析

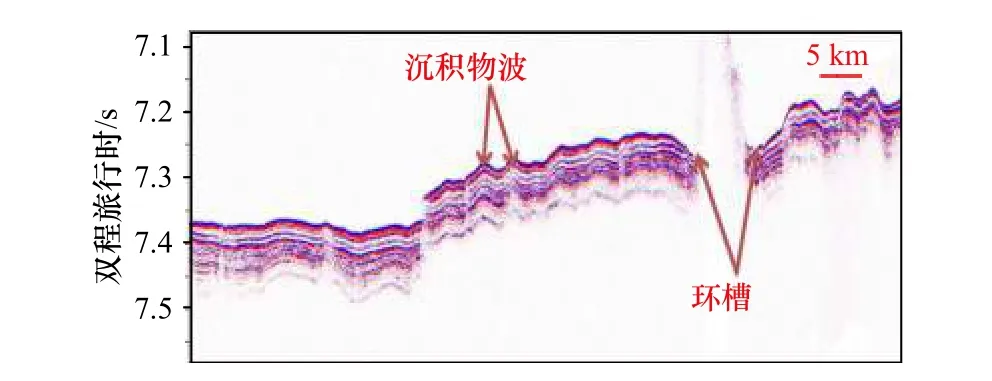

研究区大部分地层分界面与海底地形具有相似性,层反射一般较平缓或轻微向上凸起,这说明研究区大部分地方洋流流动缓慢,海底温度低,物理风化作用微弱,化学作用也很缓慢,沉积速率很低。但在部分地方也发育了似浅水环境中波痕的沉积物波和环槽(图14)。

图14 沉积物波和环槽典型剖面Fig.14 Typical section of sediment wave and ring groove

研究发现[23–28]:(1)沉积物波可发育于陆坡至深海平原上的任何位置,已报道的各深海大型沉积物波的波长一般为0.5~20 km,以1~10 km 为主;波高1~150 m,以10~100 m 居多。(2)沉积物波的组成物质以泥质为主,含粉砂泥,或具粉砂及砂夹层的泥,仅少数为砂质。(3)沉积物波发育区的坡度均很小,绝大部分在0.5°以下,最大不超过1°。(4)浅地层剖面中沉积物波横向上具有波状叠覆特征(即类似于浅水区叠复波状纹理),纵向上常常呈现波状上攀现象。沉积物波多表现为向上坡迁移,少数为向下坡迁移,还有一些呈对称状,无侧向迁移。(5)环槽一般发育在海山边缘。

受限于水文资料,研究区沉积物波其形成机理可能与背流波或者是内波有关。背流波模式由Flood[29]提出,用于解释波脊垂直于流向的细粒底流沉积物波的形成和迁移。该模式要求有弱的层状底流和海底初始起伏地形条件存在,在波状起伏的地形上,背流波可同时产生不对称的水流速度,当弱层状底流流经沉积物波表面时将引发背流波,而背流波的形成会导致底流的流速在沉积物波的背流面增大,从而使背流面的沉积作用减弱,甚至出现无沉积和侵蚀作用,迎流面由于流速较缓,剪应力小,沉积速率较高,沉积物波向上游的迁移是这种水流形式的自然结果[28]。内波是存在于两个不同密度的水层界面上或具有密度梯度的水体之内的水下波[30],它的振幅、周期、传播速度及存在的深度变化都很大。而内潮是一种周期与海面潮汐(半日潮或日潮)周期相同的低频内波[31]。内波引起的底流水流速增大,波谷下方的流速较波峰下方的流速大,可形成与内波传播相反方向的单向优势流动,且流向与内波传播方向相反,故内波引起的底流的单向优势流动与内波的传播方向相反。在此优势流动持续作用于海底时,可形成向内波传播相反方向迁移的大型不对称沉积物波或上攀波形单元。内波和内潮可以在大洋底部,尤其是海底峡谷或大陆边缘其他各种类型的沟谷中引起规模可观的向上和向下的双向交替流动,也可以引起其他非峡谷环境中的双向交替流动[32],这种流动能搬运沉积物的粒度可达细砂级,并能在数千米深处形成大量波痕和沙丘[28]。

在北半球海山突起地形附近,自西往东的水流受到科氏力作用(右偏)在海山受到地形限制,水流速度大幅增加,水流侵蚀能力大于沉积,沿海山边缘形成环槽。

6 结论

(1)研究区海底地形以近南北向九州−帕劳海脊为界,西区海盆地形平缓,沉积较厚,东区地形复杂,起伏大,变化快,沉积物较薄。从获得的浅地层剖面可以得知,研究区的浅部地层可以划分为3 层,但受海山阻隔难以进行横向追索。根据浅地层剖面的反射特征划分为4 个基本的类型。

(2)研究区地形复杂,坡度在0°~25°之间,沉积物厚度和成分与海底地形息息相关。地形平坦区域一般沉积层较厚,如果地形坡度较大,则几乎没有沉积。坡度小于1.5°时,有利于沉积物沉积;但坡度大于1.5°小于4.5°时沉积层厚度减薄;坡度大于4.5°小于15°时,沉积层很薄;坡度大于15°时,则几乎没有沉积物,可能为裸露的火山岩。

(3)深水沉积不是单一的沉积过程也不是一个静态沉积的结果。沉积物在沉积过程中,沉积物供给、构造活动、地形、水动力条件等都对深水沉积起到了重要的作用。深水沉积体在沉积过程中,除了受构造活动主控因素的影响之外,大部分还叠加了海平面升降、气候变化、水文条件变化等后期各种因素的改造作用,因此表现出非常复杂的特征。