高新技术企业集群隐性知识转移绩效的研究

2022-03-22王孝华王凤莲谢荣见

王孝华 王凤莲 谢荣见,2

(1.安徽工程大学 管理工程学院,安徽 芜湖 241000;2.中国科学技术大学 管理学院,安徽 合肥 230000)

0 引言

经济全球化下,为了能够在竞争中占据有利地位,在一定区域内的企业会有意识地进行分工和协作,形成区域集聚效应,由此产生了新的组织生产方式——集群[1].“集群”这一概念最早是美国著名的管理学教授Porter提出的,他认为企业集群是一组同处于或相关于一个特定的产业领域,由于具有共性和互补性而联系在一起,在地理上靠近的互相联系的企业和关联机构的集合[2].知识经济时代下,高新技术产业发展的重要性越来越大,各个高新技术企业集聚现象也越来越明显,在同一集群内,企业之间相互交流,共享资源,共同促进企业的发展和进步[3].在高新技术企业进行隐性知识的转移时,要克服隐性知识转移过程中的障碍,从而提高转移的绩效,将新知识运用到企业中,进一步提高企业的竞争力[4].Rosenberg将隐性知识在某种程度上等同于“知道怎么做”[5].知识转移的概念最早是由Teece在1977年提出,他认为通过技术的国际转移,能积累起大量的跨国界应用的知识[6].Kogut等人在1992年提出企业要想通过知识获取竞争力,就需要充分吸收外来的新知识,将新知识运用在企业中[7].拥有者无意识拥有这样的知识,如同学习新事物,人们可能不需要特别集中或者使用很多努力,相反他们学习它以默契的态度[8-9].知识转移包括传达和吸收,通过转移机制可以进行知识输出和知识获取[10].国内也有学者对知识转移进行研究.汪应洛和李勋将知识转移分为语言调制和联结学习两个方面.肖小勇和李自如论述了知识特性包括默会的程度、情景的依赖和分散性程度等几方面.专用知识的默会性和复杂性越大,对内在动机、高聚集度、广泛网络结构和高透明度的需求就越大[11].高新技术企业集群作为一个知识密集型企业,对知识的要求高,但它所需要的隐性知识如信息、技术等也具有难以获得性[4,12-13].本文基于KTA理论将隐性知识转移的影响因素分为转移内容、转移主体、转移媒介和转移情境四个方面作为自变量,探讨对隐性知识转移绩效的影响.

1 理论与研究假设

1.1 绩效

绩效作为一个衡量结果的变量,能对目标达成结果和工作效率形成一个反馈,根据反馈的结果一方面可以发现企业存在的问题,然后改进问题,提高绩效;另一方面可以进行利益分配,促进企业和员工的共同成长.隐性知识转移绩效可以比较具体展示隐性知识转移的效果[11].隐性知识转移绩效有很多的衡量指标,如转移双方满意度、知识接收方对转移知识的使用情况、知识接收方对转移知识的吸收能力、转移内容的接受度等.转移双方满意度具体是指转移主体对知识转移中的满意度;知识接收方对转移知识的使用情况是指企业对接收到的隐性知识会不会用于公司的技术开发或者员工培训方面;知识接收方对转移知识的吸收能力是指企业对转移发出方发出的知识能否理解后吸收然后成为自己公司的知识;转移内容的接受度是指企业对转移的知识能否接受[12-21].

1.2 转移内容

转移内容是指被转移的隐性知识自身的特性.在前人的研究中发现,隐性知识的特征可以总结为:个体性、内隐性、嵌入性、稳定性、情境依赖性、可表达性等[12-15].根据前人的研究,本文选取嵌入性程度、稳定性程度和可表达性程度三个指标.知识嵌入的复杂程度随着环境载体的不同而产生变化,当隐性知识所处的环境越复杂,隐性知识的嵌入性程度越高;当隐性知识所处的环境越简单,隐性知识的嵌入性程度越低[13,15].隐性知识的稳定性一方面体现在隐性知识不会随着环境变化而变化,会保持其知识的特性;还有就是隐性知识在组织或者个人的使用中不会被使用者遗忘或遗弃,一直发挥着它自身的重要性.在高新技术企业集群中,企业内和企业间的隐性知识进行转移,它们所需要的信息、技术、服务等隐性知识始终在企业中扮演着重要的角色,技术进步和信息的交流.而不是在转移的过程中,这些信息技术服务通过某种方式改变或被人们遗忘[12,21].隐性知识具有非编码性,可表达性低,不能轻易地用文字、语言表达,如面包师的面包发酵技术、理发师的理发技术等,都是一种个人内心的感受,无法转化为语言,只能通过隐喻、象征性的语言描述[12].

1.3 转移主体

转移主体包括两个维度:知识发出方和知识接收方.知识发出方是指将知识转移出去的一方,知识接收方是指将转移出去的知识接收的一方.知识发出方分为转移意愿和转移能力,知识接收方因素分为接收意愿、接收能力和信任程度[13-15].知识发出方如果愿意进行隐性知识的转移,那么隐性知识转移的绩效就高;知识发出方如果不愿意进行隐性知识的转移,那么隐性知识转移的绩效就低[13].知识发出方的转移能力如果高的话,转移的难度就低,对应的转移的绩效就会高;如果知识发出方的转移能力低的话,转移的难度就会提高,转移的绩效就会相应降低[13,16].知识接收方是否认为接收的知识会给公司带来好处或者说会提高公司的市场竞争力[12].如果知识接收方不能够从转移的知识中获取到好处以提升公司的竞争力,那它就不会有接收知识的转移,就会给隐性知识的转移增加难度;相反,如果知识接收方对于转移的知识有很强烈的接收意愿,认为对新知识的吸收是一个明智的选择,那么企业就会配合知识的转移.如果接收意愿高的话,转移难度降低,转移的绩效就会提高;如果接收意愿低的话,就会给转移过程造成困难,转移的绩效就会降低[15].一个企业要想接收知识,就必须了解自己缺乏的是什么样的知识,对症下药.作为高新技术企业,灵魂是技术创新,企业如果想获取这样的隐性知识,就必须知道如果获取到了这种知识,会如何使用它,把它放在什么样的位置上,如何把吸收来的知识转化为企业自身的知识,成为企业的竞争优势[15].如果知识接收方的接收能力高的话,就会协作知识发出方的工作,共同推进知识的转移,提高知识转移的绩效;如果知识接收方的接收能力低的话,就会对接收到的知识了解度不够,不能很好地使用,从而影响转移的绩效[15-16].如果知识发出方和知识接收方相互信任,共同推进知识的转移,那么转移的难度就会降低,隐性知识转移绩效就会提高;反之,也同样成立[17-18].

1.4 转移媒介

转移媒介是指转移知识所用的方式,根据查阅的文献选取了两个指标:内部转移和外部转移.

内部转移是指在企业内部进行隐性知识的转移,在内部渗透.如果企业愿意通过内嵌转移方式进行隐性知识的转移,那么就会提高企业隐性知识转移的绩效;如果企业不愿意将吸收到的隐性知识转移给内部的员工,那么就会给隐性知识的转移绩效造成不利的后果[15].外化转移主要是吸收外部的隐性知识,通过非本公司人员转移的隐性知识[13].公司对外化转移的态度,将会直接影响隐性知识转移的绩效,如果支持外化转移方式的隐性知识转移,就会提高隐性知识转移绩效;反之,如果企业觉得外化转移是浪费公司的人力、财力,并且不会给公司带来实质的变化,那么就会影响隐性知识的转移,降低隐性知识转移的绩效[15,19].

1.5 转移情境

转移情境是指知识转移的环境.据相关文献选取3个指标:集聚程度、传播速度、信息技术和网络环境[12-13].集聚程度是指集群企业聚在一起数目的多少[12].集聚程度高的集群,各种企业之间相互交流合作,有利于隐性知识的转移,提高隐性知识转移的绩效.传播速度是指集群企业之间信息、经验的传递和企业员工之间信息传递的速度.传播速度越高,企业获得的机会就会越多,企业就会有更多的机会进行学习,接收隐性知识的机会就增多,隐性知识转移的绩效就会提升.信息技术指的是集群内的科研机构提供的技术支持,网络环境指的是集群内搭建的专业知识网络交流平台.高技术企业所需要的隐性知识性知识可以通过搭建专业知识网络平台快速获取[20].当集群内信息技术和网络环境良好,企业的隐性知识转移绩效得到大大的提高[20-21].

针对以上论述,本文将研究假设进行汇总,汇总情况如表1.

表1 研究假设汇总表

2 研究设计与方法

2.1 问卷设计

为了保证数据的真实性,本文将芜湖集群内的高新技术企业作为研究对象.在正式进行问卷调查之前,先进行了预调查,就是对问卷的内容进行检查,看是否存在含糊不清的语句.对出现的问题进行了调整,力求做到准确.问卷总共发放600份,通过实地发放问卷方式,回收有效问卷为544份,问卷有效回收率为90.67%.

大型船舶均需由洋山港主航道进出洋山港,期间经过洋山港警戒区和筲其岛附近交通流交会水域。[5]对上海港引航站洋山分站1 a的引航计划进行统计分析,2015年10月1日至2016年9月30日,洋山港共进出大型船舶9 125艘次,平均每天25艘次,最多为38艘次,船型以大型集装箱船舶为主,占总数的94%。由交通流统计分析,大型船舶与过往船舶在筲其岛附近会遇次数日均约在50艘次,在金山航道南北段垂向交会警戒区水域交叉会遇则更为频繁,另外还有往返于洋山港和舟山等岛屿的客滚船穿越主航道,进一步增加了会遇的风险。[6]

2.2 结果分析

2.2.1 频率分析

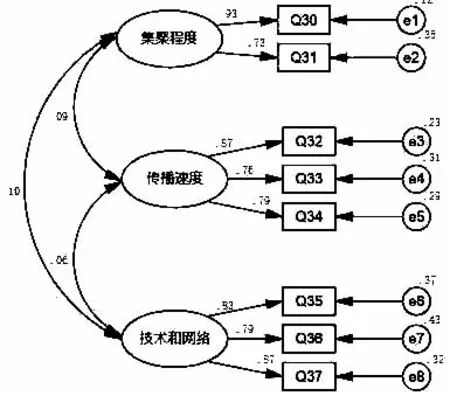

从表2来看此次选择的调查对象男性比例远高于女性,年龄段主要集中在23~30岁和31~35岁两个阶段,文化程度主要以本科学历为主.

表2 频率分析

2.2.2 效度和信度分析

(1)效度分析

检验效度常用的方法是因子分析,验证KMO值的大小,Kaiser给出了常用的KMO度量标准:0.9以上表示非常适合做因子分析;0.8表示合适;0.7表示一般;0.6表示不太合适;0.5以下表示极不合适.转移内容、转移主体、转移媒介、转移情景的KMO值分别为0.867、0.820、0.768、0.846,同时显著性为0.000,低于0.01,两者都说明适合进行因子分析.

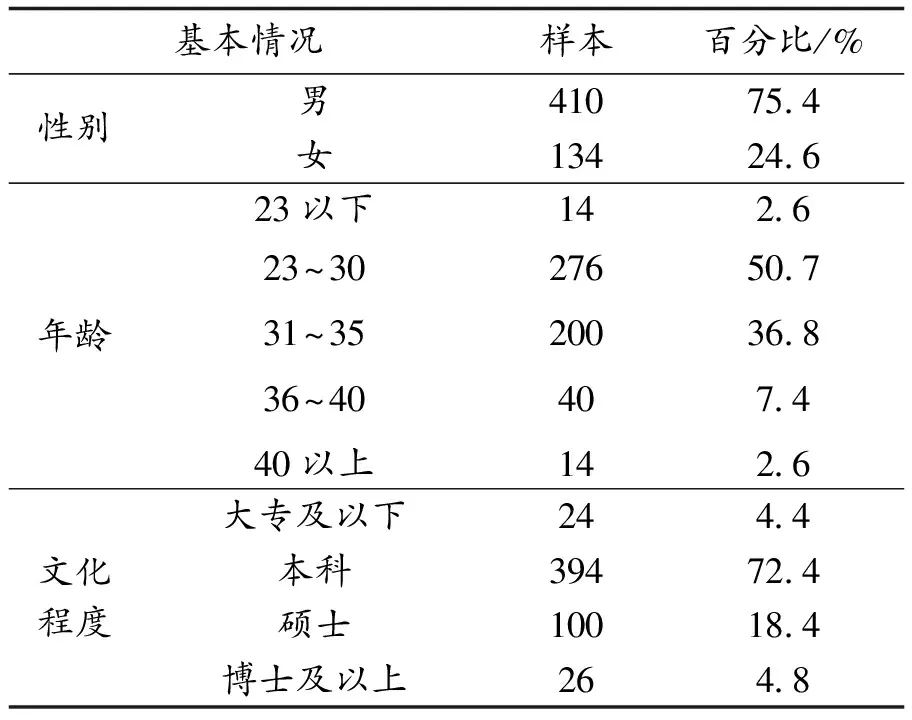

由图1可知转移内容的三大因子与各测量项之间的系数在0.7以上,充分验证了之前对转移内容中三大因子的提取.

图1 转移内容因子载荷图

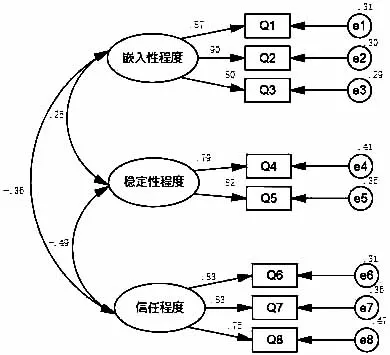

由图2可以看出转移主体的五大因子与各测量项之间的系数在0.7以上,充分验证了之前对转移主体中五大因子的提取.

图2 转移主体因子载荷图

由图3可以看出转移媒介的两大因子与各测量项之间的系数在0.7以上,充分验证了之前对转移媒介中两大因子的提取.

图3 转移媒介因子载荷图

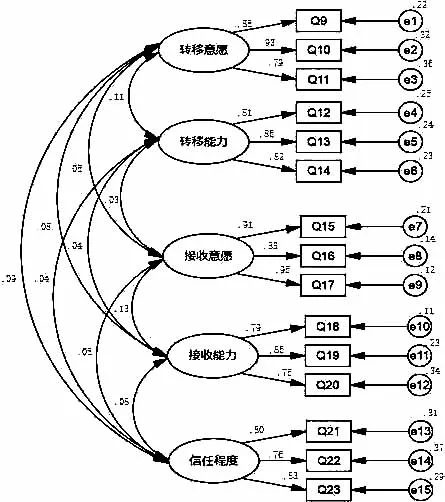

由图4可以看出转移情境的三大因子与各测量项之间的系数在0.7以上,充分验证了之前对转移情境中三大因子的提取.

图4 转移情境因子载荷图

(2)信度分析

信度是指问卷结果的一致性、稳定性.一般选取α系数法.转移内容、转移主体、转移媒介、转移情境、隐性知识转移绩效的α系数分别为0.777、0.733、0.774、0.749和0.728.α系数在0.6以上说明问卷内部一致性较好.

2.2.3 相关分析

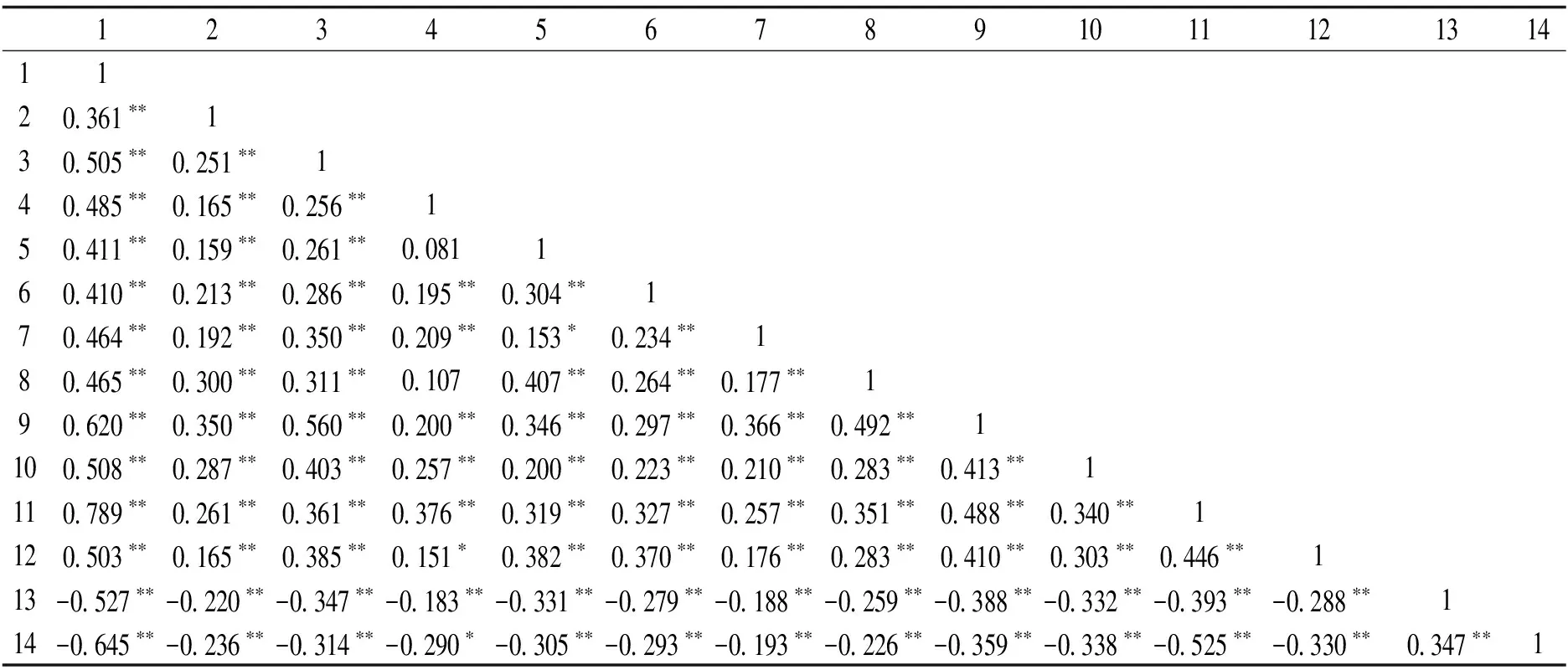

相关分析确定各变量相关程度.采用AMOS数据分析软件.此部分为了精简排版,将具体指标隐性知识转移绩效、传播速度、信息技术和网络环境、集聚程度、外化转移、内嵌转移、信任程度、接收能力、转移能力、转移意愿、可表达性、稳定性程度和嵌入性程度分为用1—14表示(表3).由表3可知,隐性知识转移的影响因素与隐性知识转移绩效之间存在相关关系,在p<0.01,与传播速度、信息技术和网络环境、集聚程度、外化转移、内嵌转移、信任程度、接收能力、接收意愿、转移能力、转移意愿、可表达性的相关系数分别为0.361、0.505、0.485、0.411、0.410、0.464、0.465、0.620、0.508、0.789、0.503,呈正相关;与嵌入性程度、稳定性程度的相关系数为-0.527、-0.645,呈负相关.

表3 各变量的相关关系

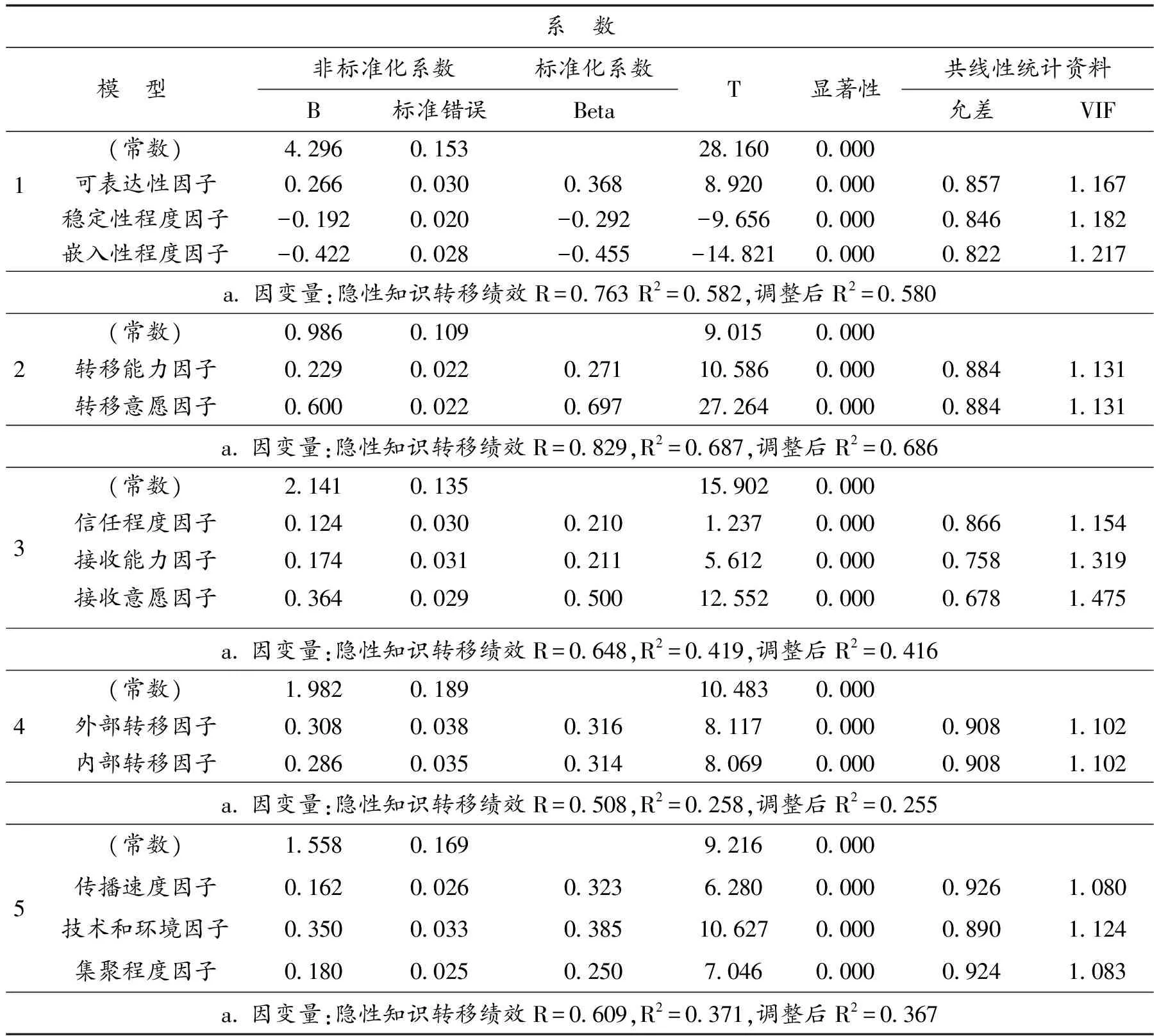

2.2.4 回归分析:由于有多个自变量,采取多元线性回归

回归分析结果见表4,模型1是转移内容因素与绩效之间的回归分析,显著性概率为0.000,调整后R2=0.580,说明解释变差占总变差的58%,总体回归效果显著;同时各变量对应的VIF值在0~10之间,不存在多重共线.且可表达性(r=0.368)与绩效是正相关关系;稳定性程度(r=-0.292)和嵌入性程度(r=-0.455)与绩效是负相关关系,由此可证明假设H1a、H1b、H1c成立.模型2是知识发出方与绩效之间的回归分析,显著性概率为0.000,调整后R2=0.686,说明解释变差占总变差的68.6%,总体回归效果显著;同时各变量对应的VIF值在0~10之间,不存在多重共线.且转移能力(r=0.271)和转移意愿(r=0.697)与绩效是正相关关系,由此可证明假设H2a、H2b成立.模型3是知识接收方与绩效之间的回归分析,显著性概率为0.000,调整后R2=0.416,说明解释变差占总变差的41.6%,总体回归效果显著;同时各变量对应的VIF值在0~10之间,不存在多重共线.且信任程度(r=0.210)、接收能力(r=0.211)、接收意愿(r=0.500)与绩效都是正相关关系,由此可证明假设H2c、H2d、H2e成立.模型4是转移媒介和绩效之间的回归分析,显著性概率为0.000,调整后R2=0.255,说明解释变差占总变差的25.5%,总体回归效果显著;同时各变量对应的VIF值在0~10之间,不存在多重共线.且外化转移方式(r=0.316)、内嵌转移方式(r=0.314)与绩效都是正相关关系,由此可证明假设H3a、H3b成立.模型5是转移情境与绩效之间的回归分析,显著性概率为0.000,调整后R2=0.367,说明解释变差占总变差的36.7%,总体回归效果显著;同时各变量对应的VIF值在0~10之间,不存在多重共线.且传播速度(r=0.323)、信息技术和网络环境(r=0.385)、集聚程度(r=0.250)与绩效都是正相关关系,由此可证明假设H4a、H4b、H4c成立.

表4 回归分析

2.3 结构方程模型

为了验证研究假设和上述分析,进一步用AMOS构造结构方程模型,如图5所示.从结构方程模型图可知与回归分析所得结论基本相同,研究假设成立.

图5 结构方程模型图

3 结论和建议

3.1 降低嵌入性程度,提高可表达性

企业可以将企业内部员工必须掌握的隐性知识以手册、文档等方式用浅显易懂的语言嵌入到企业文化或者发展进程中,企业员工通过学习这些手册,能够加深对隐性知识的认识,逐渐了解,最后能够完全掌握.通过员工对企业隐性知识的掌握,可以提高企业员工的素养,在进行隐性知识转移时,可以提高企业绩效.

3.2 提高转移主体的意愿和能力

首先,企业要想取得更大的进步,就需要各个企业之间相互交流合作,克服企业自身对隐性知识的保护惯性,有意识地将自己的隐性知识转移给其他企业,实现企业之间的合作与共赢.其次,为了提高转移能力,知识发出方要对转移的隐性知识有清楚的认识,了解接收企业的详细情况,以双方都可以接受的方式进行隐性知识的转移,避免出现接收方无法了解转移知识的情况;首先知识接收方具有接收意愿,通过加强企业员工的学习兴趣,提高学习意愿,当有新知识转移时,员工会积极配合新知识的转移,降低转移的难度,提高转移的绩效.其次要有接收能力,知识接收方需对接收的知识有清楚的认识,知道将新知识应用在什么地方、如何应用.

3.3 提高内外部转移频率

为了促进高新技术企业的隐性知识转移,首先要企业内部认同隐性知识的转移行为,鼓励员工之间进行隐性知识转移,为此就要创造支持隐性知识转移的文化氛围,促进员工之间的知识交流和转移.其次要建立基于关系信任的团队文化学习氛围,将隐性知识尽可能表达出来,然后在企业内部进行培训,让隐性知识拥有者总结、分享隐性知识,共同进步.促进隐性知识的内嵌转移,而不是各个员工之间“各怀鬼胎”,不愿意将自己的隐性知识转移给同公司的其他人,这样不利于企业的发展.如果企业内部员工学习隐性知识只通过内嵌转移得到方式,可能会有所欠缺,可以外化转移,从外部学习到隐性知识,将其运用于企业内部的发展中.高新技术企业可以聘请技术研发专家到公司开讲座,传授相关的知识;企业也可以将员工送去培训机构进行培训,学习专门具有针对性的隐性知识,回来后将其融合到企业内部的发展中;企业也可以与本地同行其他企业进行互访和面对面交流.

3.4 加强技术交流,增强传播速度

高新技术企业的灵魂是技术,一个没有自主创新技术的企业没有办法在市场上获得长远发展.在技术上要想取得大的创新和发展,企业内部需要一个专门的研发机构为技术的研发提供支持.企业还需要与其他企业交流,在技术难题上互帮互助.企业集群并不是单个的企业,是同类型的企业聚集到一个地点,企业之间相互联系.高新技术企业需要掌握最新的知识,从而对内部已有的研究更新换代,使得最新的研究成果可以跟上时代的潮流.集群企业之间相互依托,它们在集群内相互联系,各个企业之间对于最新知识的掌握程度不相同,在这种情况下,企业之间就可以加强隐性知识的传播,共同获利,实现共赢.