细粒沉积学研究进展与发展方向

2022-03-21朱如凯李梦莹杨静儒张素荣

朱如凯,李梦莹,杨静儒,张素荣,蔡 毅,曹 琰,康 缘

(1. 中国石油 勘探开发研究院,北京 100083; 2. 中国石油油气储层重点实验室,北京 100083;3. 北京大学能源研究院,北京 100871)

“细粒沉积岩”主要是根据岩石粒度分析提出的[1],目前已被普遍接受和广泛应用。细粒沉积岩是指粒级小于62.5 μm 的颗粒含量大于50%的碎屑沉积岩,主要由粘土和粉砂等细粒物质组成,包含少量的盆地内生碳酸盐矿物、生物硅质、磷酸盐等颗粒[2-3]。细粒沉积岩岩石类型多样,包括泥岩、页岩、粉砂质泥(页)岩、泥质粉砂岩、粉砂岩,在全球不同时代广泛分布,细粒沉积岩约占全球各类沉积岩分布的2/3以上[2-4]。

近年来,以页岩油气为代表的非常规油气已逐渐成为全球新增化石能源供给的重要领域。传统意义上的烃源岩已成为近年全球勘探生产的重要目标,勘探从“源外找油气”向“进源找油气”转变,“页岩革命”促进美国实现了由能源净进口国向能源净出口国的重大转变,大大改变了全球能源供给版图和地缘政治格局。中国以南方海相五峰组-龙马溪组页岩气为重点,成功实现了规模效益开发,截至2020 年底,探明地质储量2×1012m3,实现页岩气产量200.4×108m3;同时,陆相页岩气、海-陆过渡相页岩气的研究、勘探开发也在不断探索之中。陆相页岩油勘探开发也相继在鄂尔多斯盆地中、上三叠统延长组7 段(长7 段)、准噶尔盆地东部吉木萨尔凹陷二叠系芦草沟组和玛湖凹陷风城组、渤海湾盆地沧东凹陷古近系孔店组二段和济阳坳陷沙河街组、松辽盆地青山口组一段等页岩层系,获得一批重要突破,展示了陆相页岩油的良好发展前景。页岩层系既生油气,也储油气,源-储一体,以细粒沉积为主。本文在对国内外细粒沉积学研究的系统调研基础上,梳理了目前该领域的研究现状,分析了细粒沉积学研究的关键科学问题,介绍了中国细粒沉积中的有机质富集机理、非均质性分布特征、纹层类型及组合特征、沉积模式等方面取得的进展,基于目前的认识,提出了未来发展趋势及研究重点。总体上,细粒沉积学的发展,将推动常规和非常规油气勘探进入新阶段。

1 细粒沉积学内涵

细粒沉积学(fine-grained sedimentology)最早由Gorsline在1984年提出[5],他认为细粒沉积学的研究内容应从大尺度的地层格架、岩石学研究转向精细地层、矿物属性及成因研究。细粒沉积学是研究细粒沉积岩的物质成分、结构构造、分类和成因、沉积过程与分布模式的基础学科。主要研究对象是黑色页岩、泥岩、粉砂质泥岩、页岩、混积页岩等;主要研究内容包括岩石组分、结构构造、命名与分类、物源、古气候、水深、介质环境、火山灰影响、有机质富集分布模式等;主要研究方法包括薄片分析、X 衍射分析、X 射线荧光分析技术(XRF)、扫锚电子显微镜矿物分析技术(Quemscan)、元素地球化学分析、物理模拟技术、测井解释技术、地球物理预测技术等;研究重点包括细粒沉积层序地层分析、纹层结构类型、组合方式及沉积动力学条件、有机质富集因素、“混源沉积”模式、细粒沉积水槽实验等。Schieber[6-7]也认为细粒沉积学不仅仅是一个“独立”学科,更是一个“综合”学科。

2 细粒沉积学研究现状

关于细粒沉积研究最早从泥岩开始,Hoosen(1747)提出了泥岩的概念,Farey J 在1811 年最早定义了页岩(shale)。但之后100 多年里研究进展缓慢,直到1853 年,Sorby 才首次利用显微镜技术研究泥岩的微观特征,他在1908 年指出,细粒泥岩看似简单,实则非常复杂[8]。1920年代以后,随着X 衍射、扫描电子显微镜、镜质体反射率分析等技术的广泛应用,解剖了泥页岩、硅质岩等的组构特征,提出了细粒沉积岩的系统分类方法[2]。从此,开启了细粒沉积学的系统基础研究和工业化应用发展(图1)。

图1 细粒沉积学研究发展历程Fig.1 Evolution of fine-grained sedimentology

国外细粒沉积学的研究,比较集中在海相层系,在岩石学特征、层序地层、沉积环境与沉积动力、有机质富集机理与成因模式、泥页岩实验沉积学等方面取得了一系列新的认识;相关研究成果集中反映在一系列泥页岩与细粒沉积学专著中。早期的如Potter P E等[9]出版了《页岩沉积学》,当时被评估为内容相当不好理解,但却提出了需要解决的一系列问题以取得更大进展。O’Brien和Slatt[10]出版了《阿特拉斯泥质岩》,提供了各种页岩地层图版,并将它们融入到具体沉积环境中。Schieber 等[6]出版了《页岩与泥岩》上、下两卷,对1980 年以来页岩研究的取得的进展进行了评估,包括盆地研究、沉积学、层序地层学、古生物学、地球化学、经济地质学、岩石学和地球物理学等各方面内容。Potter等[11]出版了《泥与泥岩》,论述了页岩研究的多个主题及未来研究的问题。Lazar等[12]出版了《泥岩引物:纹层和层尺度的岩相变化、判别标准与沉积学-地层学影响》,重点阐述了富有机质细粒沉积岩的成储机制。Larsen 等[13]出版了《对泥岩的关注》,主要包括泥岩沉积学和成岩作用过程等内容。关于陆相细粒沉积方面,Picard[2]提出陆相湖盆沉积水体有限,水体循环能力不及海洋,富有机质页岩以分层和湖侵两种沉积模式为主,按湖泊类型分为淡水湖盆、干盐湖盆和半咸水湖盆3类。Lemons[14]提出湖平面变化、构造作用、物源和盆地底形影响湖盆细粒沉积相分布。

中国细粒沉积学研究主要集中在粘土矿物成分、结构和形成环境与分布等方面。在20 世纪,基于中国陆相沉积盆地发育的特色,中国石油地质工作者从烃源岩和盖层研究需求出发,在湖泊成因、湖泊相类型与烃源岩分布特征关系等方面取得了重要进展,指导了中国陆相盆地油气勘探。按照水介质盐度,可分为淡水湖泊和咸化湖泊两种类型;淡水湖泊一般形成于潮湿气候环境,以泥页岩和粉细砂岩等细粒沉积为主,干酪根多属腐泥型,生油条件好-较好;咸水湖泊一般形成于大陆干旱气候环境,发育碎屑岩、碳酸盐岩、硫酸盐岩等多种类型,白云石化作用较强。根据沉积岩的成分、颜色、结构、展布和化石等多种标志,对古代湖泊沉积相进行划分,并预测生油岩与储集岩的分布。深湖-半深湖相岩性以细粒沉积物为主,发育黑色泥岩、页岩,常见粉细砂岩、薄层泥灰岩或白云岩夹层,生油潜力最大。

近年来,随着非常规油气勘探开发的不断推进,细粒沉积学研究在中国也引起了越来越多学者的关注和重视,海相与陆相细粒沉积学研究取得了重要的进展。研究认为陆相富有机质页岩层系主要发育在半深湖-深湖环境,常分布于最大湖泛面附近的高位体系域下部和湖侵体系域,页岩沉积于半深湖-深湖环境,沉积速率低并伴有程度不等的化学沉积作用;泥岩多形成于滨湖-浅湖环境,沉积速率快且多具密度流特征[15]。页岩与块状泥岩在有机质丰度、生烃潜力等方面差异较大[16-17]。细粒沉积体系类型及其源储配置、组合关系控制非常规油气宏观分布,应建立细粒沉积体系与致密相带沉积学[18],创立细粒沉积学[19-20]。应规范细粒沉积岩相关概念及术语,建立系统、科学的细粒沉积岩分类和统一的岩性/岩相/微相分类体系,研究细粒沉积的机械作用、地球化学与生物过程以及动力学机理[11,21]。建立行之有效的细粒沉积岩研究方法体系;加强典型盆地岩石微观组构与宏观分布规律等解剖研究,建立不同类型湖盆细粒沉积体系的成因模式;加强湖盆细粒沉积、粗粒沉积、混积体系整体研究,揭示其相互控制机理,建立不同类型细粒沉积体系的分布模式[4,21]。

总体看,细粒沉积学研究正方兴未艾,在国际沉积学界也引起了广泛关注,2014年在瑞士召开的第20届国际沉积学大会,泥岩沉积动力学及其控制因素(泥质沉积物形成过程)成为了会议10 个热点之一,2018 年在加拿大召开的第21 届国际沉积学大会,在页岩沉积专题中,针对性讨论了页岩水槽实验、有机絮凝作用、泥质超重流体、混积作用过程、页岩层序地层和气候控制韵律等内容。

3 近期主要研究进展与关注点

3.1 细粒沉积岩石学与岩相

岩石学特征是细粒沉积岩研究的基础,岩石的沉积成因、储集物性、脆性等多方面特征均受其影响。对于细粒沉积岩的划分方法和标准有很多,到目前为止还没有一个详细的被广泛接受的细粒沉积岩的划分标准,因此在“mudrock”、“mudstone”、“shale”等词汇的运用上并不明确。

细粒沉积岩已经超过一个世纪没有统一分类方案[22]。各位学者都不同意按照一个包容的术语命名全部类型的细粒沉积岩,页岩(shale)、粘土岩(claystone)、泥岩(mudstone)、泥质岩(mudrock)、细屑岩(lutite)、泥质岩(pelite)和泥板岩(argillite)是一些最常见的被广泛应用的术语,但超过50 %的颗粒小于62.5 μm 是这些岩石的定义特征[23-24]。相似的细粒沉积岩可能形成于不同的沉积环境,具有不同特征的细粒沉积岩也可能形成于相同的沉积环境,目前没有一种成因分类方案得到普遍认可。

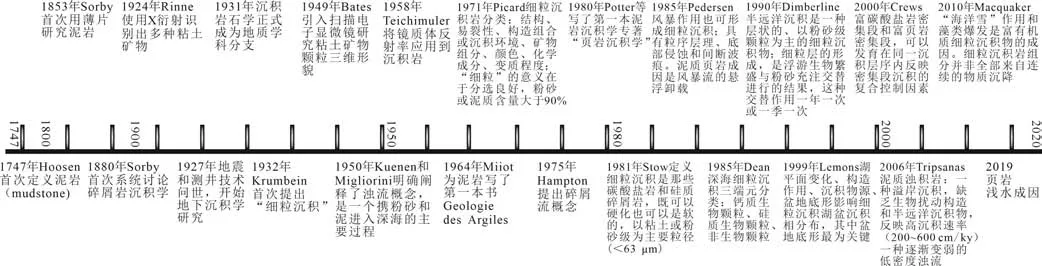

Milliken[22]提出了一个三端元分类方案,首先考虑区分盆外和盆内成因颗粒(图2)。盆外颗粒由化学和机械风化作用产生,并被河流搬运至盆地内沉积,风成颗粒、火山成因的物质也包括在内。所有砂岩内常见的组分(如石英、长石和岩屑颗粒)都可以在细粒沉积岩内以粉砂和粗粘土粒级存在。然而,尽管在很多样品内可见大量细砂和粉砂,但是几乎所有的细粒盆外沉积物都以粘土级颗粒物质为主。沉积物源和成岩作用的相互影响产生了细粒沉积物巨大的岩性非均质性。

图2 细粒沉积物和沉积岩三端元分类方案Fig.2 Ternary diagram showing classification of fine-grained sediments and sedimentary rocks

在产业部门,强调实用性,突出储层品质与可压裂性。斯伦贝谢公司提出了根据粘土、石英+长石+云母、碳酸盐矿物的三端元划分方案。认为富粘土硅质页岩、混合硅质页岩、粘土/硅质页岩储层品质好。

近年来,根据细粒沉积岩矿物微观结构、总有机碳(TOC)含量、矿物成分按照三级划分原则,以细粒沉积岩常见的长英质(长石+石英)、粘土矿物和碳酸盐矿物作为划分的3 个端元,结合细粒沉积中有机质含量,作为第四端元参与定名,开展了中国典型盆地细粒沉积岩岩石类型划分[3,16-17]。具体命名原则:首先依据矿物微观分布是否存在纹层结构,分为无纹层(泥岩、粘土岩类)与纹层结构(页岩、粘土页岩类),进而依据TOC含量高低,分为低有机质(<2 %)、中有机质(2 %~4 %)、高有机质(>4 %),最后依据矿物组成将细粒沉积岩分为钙质/云质泥岩/页岩、泥灰岩、硅质泥灰岩、粘土质泥岩/页岩、硅质泥岩/页岩等16类。

岩相识别及分布预测,对于页岩油气勘探开发是至关重要的。国内外研究者普遍以矿物组成与沉积构造作为页岩岩相划分的两个核心指标,并且也将TOC含量作为重要指标纳入岩相划分中。如米德兰盆地Wolfcamp B 和下Spraberry 层段划分为5 个岩相。粉砂质泥岩相是最佳烃源岩,储层品质优到一般;泥质粉砂岩相是最佳烃源岩和最佳储层;粉砂质钙质泥岩相是良好的烃源岩和良好的储层;生物碎屑粒泥灰岩相烃源岩和储层品质均一般;泥粒灰岩-粒状灰岩相烃源岩差,储层品质差-优。通过对各岩相详细的结构、成分、沉积学和成岩作用分析,可以更好地了解整个米德兰盆地的储层品质及其分布。中国断陷湖盆、坳陷湖盆细粒沉积岩发育多种岩相类型,不同凹陷岩相类型差异大。如东营凹陷典型岩相类型为纹层状灰岩相、页状粘土岩相;沧东凹陷典型岩相类型为纹层状白云岩相、块状白云岩相。四川盆地下侏罗统共识别出6类20 种岩相类型,以中-高碳粘土质页岩岩相、纹层-薄层状粘土质页岩岩相及低-中碳粉砂质页岩岩相为主,次为低-中碳粘土质介壳灰质页岩岩相、含-低碳粉砂质粘土质页岩岩相[25]。

3.2 细粒沉积岩旋回地层与层序地层分析

相对于粗粒碎屑岩和碳酸盐岩层序来说,对细粒沉积岩的层序地层结构了解得相对较少,细粒沉积体系也成为最难用层序地层学术语解释的沉积体系之一[26]。由于缺乏高频率生物地层数据,建立层序地层结构的标准受到限制,因此,必须通过岩相叠置模式研发更多解释岩相沉积环境和环境时空变化的方法;岩相、洪泛面以及海进(湖进)侵蚀面旋回性叠置样式的识别是在这些细粒岩层中建立层序地层结构的关键。利用测井曲线、岩心的岩性组合变化、地球化学参数、旋回地层分析等对细粒沉积岩进行层序地层界面识别及层序划分成为重要的手段。姜在兴等提出以“成因控层”理论指导,将细粒沉积组分与层序主控因素相结合进行层序地层划分[3]。

Abouelresh 等[27]对得克萨斯州沃思堡盆地中东部巴奈特页岩的岩相和层序地层结构研究表明,岩相旋回叠置样式、凝缩段(CS)以及海侵侵蚀面的确认是建立该细粒岩层中层序地层结构的关键,频谱伽马射线铀、钍测井是重要的手段。Hemmesch 等[28]对美国得克萨斯西部二叠盆地伍德福德页岩层序地层格架研究表明,以二级海平面升降旋回为层序的顶底界面,层序界面处泥岩生物扰动明显,有机碳含量低。碳酸盐岩和泥岩的互层以及其中夹有的薄层放射虫类可用来划分为三级层序,层序的厚度为5~10 m,三级层序的划分主要依赖于其中薄层放射虫类的地层分布特征;碳酸盐岩主要位于伍德福德页岩的下部,代表高位时期;燧石位于伍德福德页岩的上部,代表低位时期。

中国对海相页岩的层序地层学研究主要集中在上奥陶统-下志留统的五峰组-龙马溪组黑色页岩。王玉满等[29]将龙马溪组页岩划分为两个三级层序;王冠平等[30]认为五峰组-龙马溪组一段先后经历了3 次较大规模的海侵-海退旋回,可以划分出3个三级层序和7个体系域。

蒲秀刚等[31]开展了沧东凹陷孔二段高分辨率层序地层划分及沉积学特征分析,孔二段为一套完整的三级层序,可进一步划分为4个四级层序,高位体系域细粒相区岩矿组成具有成分复杂、优势矿物不发育、泥级长英质碎屑以及方沸石等脆性矿物普遍存在的特点,主要发育了泥页岩、白云岩、砂岩及混合沉积岩4大岩石类型,其中混合沉积岩最为发育,致密砂岩与白云岩是主要的致密储层。

细粒沉积层系旋回与烃源岩非均质性逐渐成为关注的热点[32]。Zhang[33]对鄂尔多斯盆地中生界开展了多尺度波动过程研究,从陆相沉积记录中识别到93,29,9和5 Myr等波动周期。其中,93 Myr波动过程决定着鄂尔多斯盆地印支期—燕山期构造体制旋回与秦岭造山带岩浆活动节律;29 Myr 波动过程控制了盆地地壳垂向振荡,进而影响沉积-剥蚀过程及不整合发育;9 Myr及5 Myr高频波动过程可能是对全球气候演变的沉积响应,影响鄂尔多斯盆地湖平面变化,并在关键地质时期形成了长7 段优质烃源岩发育环境。渤海湾盆地东营凹陷樊页1 井古近系页岩油层段识别到~1.2 Myr 和~0.84 Myr 波动周期,是全球气候变化和盆地构造环境波动的沉积响应。天文旋回是湖泊细粒沉积序列与有机质富集的原始驱动。学界对细粒沉积层系旋回特征及烃源岩非均质性的成因非常关注[32]。在控制盆地沉积的因素里面:太阳系轨道周期制约了沉积盆地多旋回充填演化过程。在构造背景稳定的前提下,气候变化是控制盆地沉积过程的根本因素。由于地球轨道周期主要反映气候因素,太阳系轨道周期与地球轨道周期叠加产生的沉积响应是最需要关注的地方。

3.3 细粒沉积岩沉积地球化学与氧化还原环境、古盐度、古水深、古气候、古氧度判识

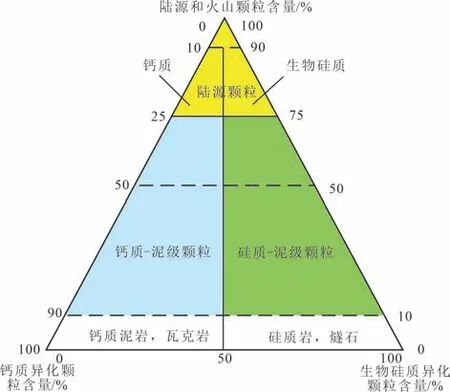

目前,在恢复古气候和重建古环境的研究中,主要采用了常量元素、微量元素、古生物、同位素尤其是碳氧同位素、沉积物粒度特征以及特殊岩石矿物等方法。在缺乏古生物证据和古地磁证据的地区(如湖泊),学者们主要采用沉积物粒度特征、碳氧同位素、碳酸盐含量和有机质含量等特征指标来恢复古气候和重建古环境(表1)。这方面,国内外开展了大量的研究工作,发表了众多的文献,特别是镁、铁、铜、锌、钼、锂、铬、硒、汞、铊等非传统同位素方法的应用取得了巨大进展,如钼同位素变化示踪地质历史时期古海洋的氧化还原环境,示踪湖泊水体-沉积物界面的氧化还原状态;铁同位素示踪地球历史中海洋的氧逸度演化[34]。

表1 沉积环境判识主要参数与方法Table 1 Main parameters and methods for sedimentary environment identification

3.4 富有机质页岩沉积环境浅水与深水的争议

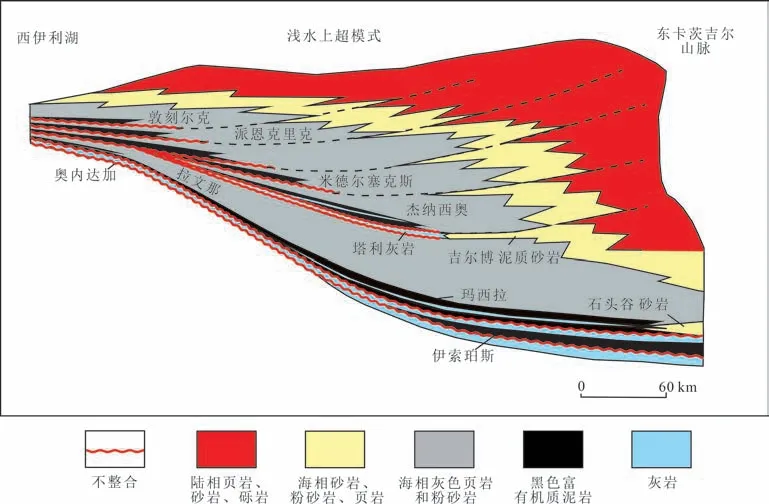

传统观点通常将细粒沉积岩解释为沉积于水深、安静和永久缺氧的盆地环境中,垂向悬浮沉降于盆地深处。但是,也有一些研究实例指示其发育于浅水环境[6,35],这些浅水黑色页岩的沉积学研究记录了冲刷面、改造的滞留沉积物、正反粒序、水流、波浪和波纹的组合交错层理(HCS)以及灰绿色的页岩夹层等沉积特征。纽约州中上泥盆统黑色页岩是浅水还是深水环境,争论了50 多年[36];近期,Langhorne 研究认为美国阿巴拉契亚盆地南部泥盆系富含有机质的查塔努加页岩直接覆盖于不整合面之上,富有机质细粒沉积物沉积在相对较浅的、有时具有流动的水流和支持底栖生物的含氧底水环境[36](图3)。塔里木盆地寒武系玉尔吐斯组黑色页岩沉积环境,也一直存在有浅水、深水陆棚-深盆、中缓坡-外缓坡的争议[37],近期,金值民等研究认为玉尔吐斯组富有机质细粒沉积物主要由薄层放射虫硅质岩、硅质泥岩和含笔石页岩组成,总体处于浪基面附近及以下的浅水环境。

图3 美国阿巴拉契亚盆地查塔努加黑色页岩浅水上超模式[36]Fig.3 Shallow-water onlap model for Chattanooga black shale,Appalachian Basin,USA[36]

3.5 细粒沉积实验沉积学进展

很多人认为细粒物质的沉积和固结是个简单的过程,然而,通过实验研究发现这是个十分复杂的问题,其结果取决于许多变量。Schieber J 等[6,38]认为实验研究对岩石记录的精确解释至关重要,通过现代以及古代泥岩、页岩丰富的沉积特征与有利于絮状物形成的水槽实验,记录沉积过程和参数,解释页岩、泥岩的起源和性质和沉积过程。波状粘土沉积层结构的实验表明,通过赤铁矿注入揭示层内结构、斜坡/前积、侧向加积,实验结论是以往认为层状页岩形成是由于垂直沉积通量发生波动,通过实验认为平流运输形成层状页岩和泥晶灰岩。静水沉降实验发现松散絮状物易垮塌,底部荷载密集絮状物不会垮塌,有机雪沉积快于粘土松散物沉积,泥质堆积来自于迁移的絮状波纹,粒状有机碎屑在前积层底部,有机雪与粘土在絮状物中混合,“包卷”絮状物密度大,实验结论是湍流流体利于有机质保存,当有机质加入到静水沉降粘土时,有机质在很大程度上与粘土分离,当有机质加入到湍流粘土流体中时,形成有机粘土聚集物,利于有机质保存[38]。

3.6 细粒沉积纹层结构及成因研究

纹层又称细层,是层理的最初级单位,厚度通常为数毫米或小于1 mm。形态有直线状、曲线状等,同一纹层往往具有比较均一的成分和结构,但有时也可有一些粒级的变化,是在相同水动力条件下的同时形成物,纹层之间的界面是短暂的无沉积间断面。

受气候韵律性和水动力条件、物源混积、有机质絮凝等因素影响,细粒沉积岩中广泛发育纹层构造。目前的研究比较关注纹层矿物组成、粒度变化、厚度、形态、连续性、界面接触关系与组合类型等;也提出了藻类季节性勃发、碳酸盐纹层与化学作用、火山活动、水动力条件变化、生物化学作用以及陆源季节性输入等控制纹层发育的认识。近期,有人提出洪水成因异轻流+异重流长距离搬运,絮凝羽状流形成纹层状粉砂岩。

中国南方海相志留系龙马溪组-奥陶系五峰组页岩,发育硅质(长英质)纹层、钙质纹层、粘土质纹层、有机质纹层4 类,形态上有平行、断续、板状等;并且不同纹层类型其TOC值、粘土矿物含量、脆性矿物含量均有明显差异,这与沉积时期陆源碎屑供给、古水动力条件变化、水体含氧量变化等有关。

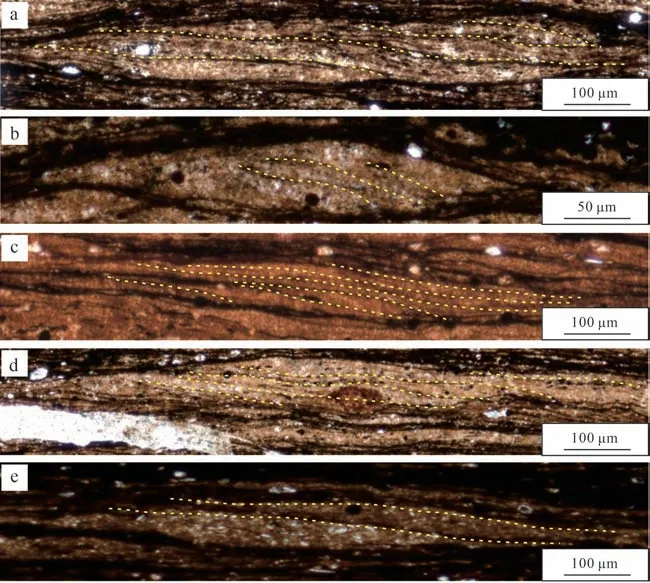

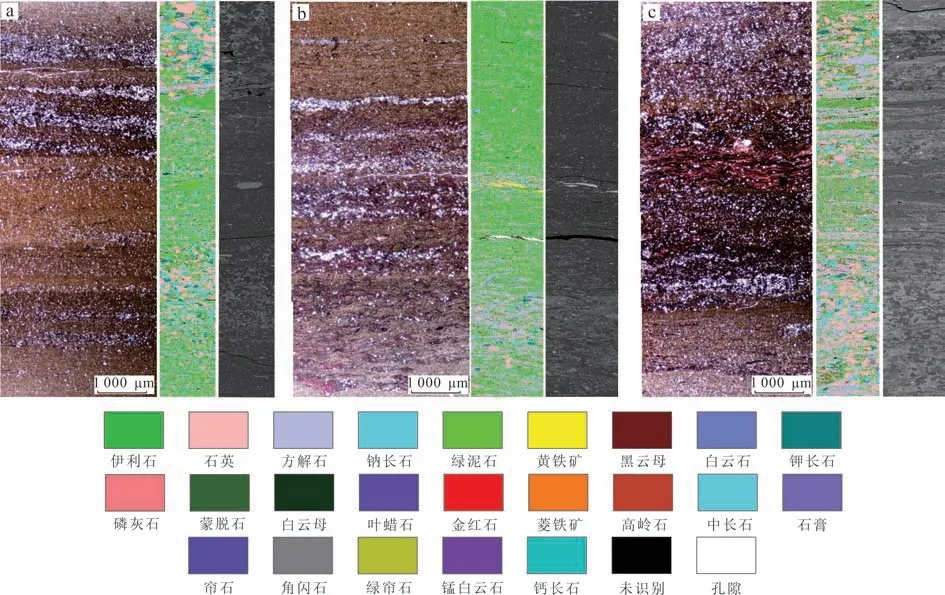

中国陆相湖盆页岩纹层结构发育,发育有富凝灰质纹层、长英质纹层(粉砂质)、富有机质纹层、碳酸盐质纹层、生物纹层、粘土纹层等。鄂尔多斯盆地长73亚段主要发育有富凝灰质纹层、富有机质纹层、粉砂级长英质纹层和粘土纹层4种纹层类型,并组合形成了“富有机质+粉砂级长英质”和“富有机质+富凝灰质”两类主要的二元纹层组合页岩油发育层系,富有机质及富凝灰质纹层中的凝灰质团块内明显可见前积层,与物理模拟实验结果一致(图4)。准噶尔盆地吉木萨尔凹陷芦草沟组发育白云石+长英质纹层、有机质+凝灰质纹层、有机质+粘土+白云石纹层、白云石+方解石纹层4类纹层。渤海湾盆地孔二段、沙三段主要发育长英质纹层、有机质纹层、碳酸盐纹层3 类纹层。松辽盆地青山口组主要发育粘土矿物纹层、长英质粉砂纹层、介形虫纹层3 类纹层,主要形成3 类组合,间歇性湖平面变化是纹层组合差异的关键(图5)。

图4 鄂尔多斯盆地城96井长7段纹层前积现象Fig.4 Images showing the laminae progradation in samples from Well Cheng-96 in the Chang 7 Member,Ordos Basin

图5 松辽盆地古2HC井青山口组主要纹层类型及特征Fig.5 Images showing the types and characteristics of lamina in samples from Well Gu-2HC,Qingshankou Formation,Songliao Basin

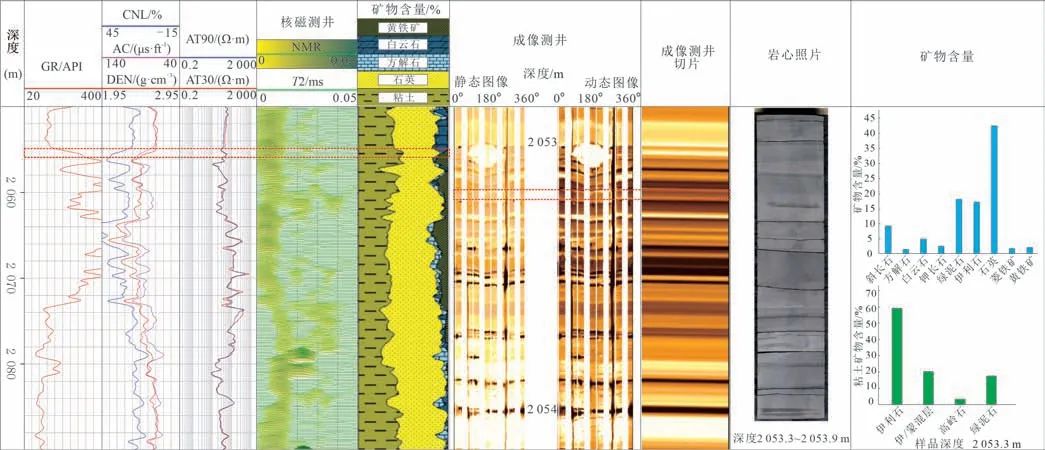

细粒沉积岩中纹层发育与页岩油气甜点区的形成密切相关,提取纹层类型的信息对页岩气储层评价具有重要意义。取心照片、薄片资料往往有限且不连续;近期,众多学者开始探索在岩心薄片和扫描电镜观察解析纹层结构特征的基础上,基于岩心、成像测井识别纹层结构和特征,建立测井尺度细粒沉积岩的纹层结构划分方案;建立不同环境发育的细粒沉积岩的纹层结构测井识别方法;揭示不同环境下纹层结构与优质储层发育耦合关系,并进行优质储层预测(图6)。

图6 鄂尔多斯盆地城96井长7段纹层尺度及其叠置关系测井识别Fig.6 Logging identification of the scale and superposition relationship of laminae in Well Cheng-96 in the Chang 7 Member,Ordos Basin

3.7 细粒沉积有机质富集主控因素

3.7.1 海相细粒沉积有机质富集主控因素

海相富有机质页岩主要发育于滞流海盆、陆棚区局限盆地、边缘海斜坡与边缘海盆地等低能环境;富有机质黑色页岩形成主要受控于表层浮游生物、火山活动、缺氧环境、保存条件,其中“海洋雪”和藻类爆发是富有机质沉积物形成的关键因素[39]。目前已初步建立了水体分层、海侵、门槛、洋流上涌等4 种富有机质页岩沉积模式[40]。地质历史时期,海相富有机质页岩沉积广泛发育于大洋盆地、大陆边缘盆地等[41-42],是全球常规-非常规油气中最重要的烃源岩。海相富有机质页岩沉积的形成机理,一直是海洋地质学和石油地质学界长期争论的话题[43-50],争论焦点是保存条件(水体氧化还原条件)和海洋表层生产力,即“保存”和“生产力”模式之争。早期研究普遍认为缺氧的保存条件是富有机质沉积的主要控制因素[43-45-54]。通过对缺氧海盆(如黑海)或湖盆等水体沉积物中有机质含量的研究,发现在氧化水体沉积物中有机质含量偏低,在硫化缺氧水体中其含量明显偏高。然而,一些学者对洋流上涌地区(如秘鲁西部、非洲西北部、加利福尼亚以及南极洲北部等海域)的研究发现,由于富营养水体的上涌,表层生物极为繁盛,说明其生物生产力较高,而海底沉积物中有机质含量很高但普遍见到生物扰动,表明底部水体并不缺氧,并由此推断高生产力才是富有机质沉积形成的主要控制因素[47]。这一认识也逐渐得到一些学者认可,他们认为有机质富集沉积与海洋表层较高的生产力关系密切[55-57]。大量易分解的代谢有机质沉降至水体底部时,会导致富氢有机质的富集,有机质分解会消耗水体底部的氧气,造成底部水体缺氧[47,58]。他们认为富有机质沉积的缺氧条件可能是高生产力的结果。然而,沉积速率也较早地被认为是影响海相有机质富集的重要因素[59-62],近年来才逐渐被重视起来[49,63-64]。一般认为较高沉积速率会稀释有机质,不利于有机质富集[49,59,63-64],缓慢沉积速率有利于有机质富集[49,60,63-64],但均与沉积底部水体保存条件密切相关[65-66]。目前,这3 个因素常被作为主要且相对独立因素来开展海相有机质富集的因素分析[67-69]。实际上,影响有机质富集的因素较多,还包括粘土矿物含量、海平面变化等[32,69-71]。综合而言,海洋中高生产力是有机质形成与富集的基础,保存条件、沉积速率等均是影响有机质富集非常重要的因素,它们之间存在着相应联系[6,35,38-39,49,68-74],地质背景不同决定了它们中谁是关键控制因素。

3.7.2 湖相细粒沉积有机质富集主控因素

中国陆相沉积盆地发育多套湖相泥页岩层系,具有分布范围广、时代新、有机质丰度高、厚度大的特点。古生产力的高低和沉积环境的氧化还原程度是影响有机质富集和保存的主要因素。古生产力受气候环境、地区光照率、湖盆地貌、营养盐供给、水介质条件、藻类季节性勃发、自养型细菌等的影响;有机质分解与保存条件受水体分层、细菌生物、无机矿物、水介质条件、粘土矿物、沉积速率等的综合影响。在有机质的分解与保存过程中,硫酸盐还原菌消耗有机质的能力不亚于氧化条件下需氧微生物消耗有机质的能力,在缺氧和硫酸盐含量低的水体中生物的扰动和沉积物再悬浮作用相对较弱,有机质氧化分解作用小,快速埋藏的能力强。鄂尔多斯盆地晚三叠世经历了由浅海沉积向陆湖沉积的根本性转变。长7 段沉积期,鄂尔多斯盆地基底整体剧烈下沉,湖盆发育达到鼎盛期,湖盆水体也明显加深,最大水深60 m,为低能安静沉积环境,水循环停滞,沉积速率较低[75-80]。长7 段页岩有机质主要来源于水生浮游植物,缺乏陆源有机成分,含有多层不等厚火山凝灰岩,岩心以灰色、灰黄色、灰褐色、灰白色为主,偶见灰绿色、灰褐色。长7 段富有机质页岩形成时期沉积水体中一定强度的硫酸盐细菌还原作用(BSR)利于形成强还原环境有利于有机质保存。通过硫酸盐还原指数(SRI指数)能够反映BSR 强度,在SRI<1.375时,BSR 消耗的有机物小于有机质有效保存,TOC含量相对较高。准噶尔盆地玛湖凹陷风城组沉积期为西部前陆盆地系统剧烈发育期,主体为半深-深碱湖背景下的多源混合细粒沉积建造,存在来自干旱炎热蒸发环境引起的内源化学沉积、前陆盆地发育过程中周缘火山活动提供的火山物质等。大量研究证实,烃源岩形成时期碱化程度高,古气候经历了半干旱—较潮湿—半干旱—干旱—半干旱的过渡,同时盆内水体至少经历了两期热液作用的影响。当前对湖盆水体环境的成因仍有争议,部分学者认为是热液成因,部分学者认为是为蒸发和热液共同成因。

4 细粒沉积学关键科学问题与发展重点

100 多年前,Sorby 指出,“在自然环境条件下足以证明粘土的结构有很大不同,其形成环境也不同;但未经薄片观察时,在沉积组构方面总是还有些疑问”。这一现象至今没有任何改变[73]。

细粒沉积岩的形成与分布受构造沉积背景、物源、气候变化、水动力条件、火山活动、海底(湖底)热液活动等影响,时空变化大。不同类型细粒沉积岩在沉积环境、岩石学特征、矿物结构、层理构造、有机质类型与分布及含量、生排烃效率等方面均有差异。从页岩油气勘探开工业实践效果看,页岩TOC含量高,储集性相对较好,脆性矿物含量相对较高,是页岩油气勘探开发最有利的岩相类型。但在目前的国内外研究及生产实践中,特别是陆相环境岩性复杂、混积作用普遍存在的情况下,仍存在术语不规范、分类不系统、概念不清晰、相带不明确、地层不等时、分布不清楚等问题,成为制约页岩油气选区评价、“甜点区/段”优选、压裂改造与钻井工艺设计、开发方案优化的关键。

4.1 术语规范与分类

细粒沉积岩已经超过一个世纪没有统一分类方案,页岩、粘土岩、泥岩、细粒岩、泥质岩和泥板岩是最常见的被广泛应用的术语。“泥页岩”是目前国内文献中出现较多但又没有明确含义的术语,大多数研究人员是在不能明确区分泥岩还是页岩的情况下,笼统地称为泥页岩。实际上,泥页岩指固结程度更高的泥岩[81];或指泥岩和页岩之间的过渡岩石类型,可见发育不完善的页理,一般是浅湖到深湖沉积的产物[82-83];国外也用到“mudshale”这一术语,指固结的细粒沉积岩,粘土矿物含量33 % ~ 65 %,层厚小于10 mm。建议在野外或岩心观察描述时,将劈裂性作为一个重要标准,页岩易劈裂,泥岩不具劈裂性,不建议使用泥页岩术语。

另外容易混淆的术语是“纹层”、“层理”、“页理”、“块状”。“纹层”(laminae,也称细层)厚度通常为数毫米或小于1 mm,国外一般以1 cm 为界限[84],同一纹层往往具有比较均一的成分和结构,但有时也有一些粒级变化,是在相同水动力条件下同时形成。“页理”(papery)指岩石易平行层面裂开成薄板状或薄片状的习性,厚度在1 cm 以下,只在地表露头出现,深埋在地下的粉砂岩和泥质岩是没有页理的。“层理”(bedding)是岩石沿垂直方向变化所产生的层状构造,一般厚度大于1 cm。“块状”(massive)层内物质均匀,组分和结构无分异,代表一种快速无分异的堆积,一般厚度大于1 m。

4.2 页岩层系旋回地层与层序地层格架

泥岩、页岩中有机质分布的非均质性是一个非常普遍的现象。中国陆相湖盆细粒沉积岩中凝灰岩薄层发育,应该多开展泥岩、页岩中凝灰岩薄夹层的IDTIMS 测年分析,为高精度年代地层格架建立和划分对比提供依据。在此基础上,建立层序地层界面的识别标志和层序地层格架,分析层序格架内泥岩、页岩的时空分布规律,为资源潜力分析和选区评价提供基础。

4.3 古气候与沉积模式

大多数研究者认为,页岩油气富集沉积环境主要是在远离物源区的深水区;但也有不同观点。优质页岩储层和页岩油气富集的主要部位并非位于盆地沉积中心,而是受盆地构造形态、物源供给等多种因素综合控制,远离物源区的浅水区通常为较好的页岩储层和页岩油气富集区[85-91]。应加强页岩、泥岩沉积古环境、古水深、古气候、动力学条件的研究,钙、铁、钼、锂、钒、铬等非传统同位素地球化学正成为一种重要研究手段;另外,XRF(X-ray fluorescence)正成为国内外研究泥岩、页岩岩石学特征、古环境、古气候、脆性指数、“甜点段”优选的一种重要方法。

4.4 有机质富集机理

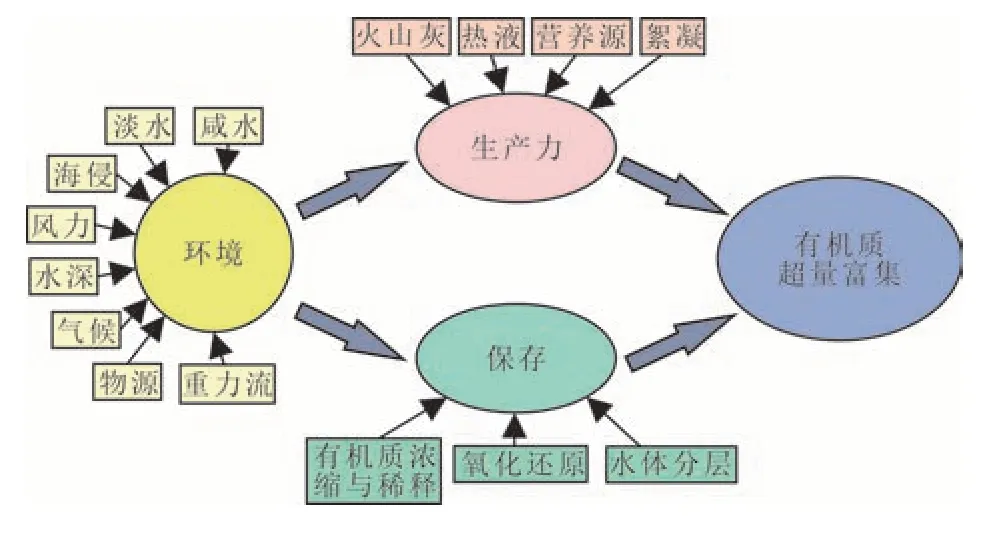

细粒沉积岩中有机质丰度非均质性强,沉积时期不同性质水体对有机质形成和保存作用机理不同。有机质富集与火山灰和深部流体、海侵作用影响、沉积速率大小、古氧度、藻类爆发机制等因素的影响均没有明确的认识。富有机质页岩层系多见不同厚度凝灰岩夹层或热水沉积矿物,指示了页岩形成过程中伴随有火山活动或深部流体等关键地质事件,其必然对沉积盆地的古环境、古气候、古生产力、古盐度、古水深、沉积速率产生重要作用,显著影响沉积层系富有机质的形成和发育。当前学者对以火山活动为代表的地质事件引起高产区原始TOC含量高的原因尚有争议,有学者认为,火山活动携带营养物质如K,Na,N,P和S等促进生物繁盛,生物大量消耗水体中氧气造成生物死亡,提高了古生产力[92-93];也有学者认为,火山喷发(深部流体侵入)输入大量硫酸盐,促进BSR 的发生,使得水体变为强还原环境,有利于有机质保存。Zhang 等[33]认为高强度的热液/火山物质输入引起高沉积速率可稀释初级生产力,或致使有机质丰度降低;也有人认为过量火山活动或者热液流体输入会引起强烈的BSR 作用,大量有机质消耗,不利于有机质富集。厘定有机质富集段沉积动力条件、有机物堆积速率与保存条件,分析有机质来源、显微组成及与各类矿物的共生关系,建立有机质富集段成因模式(图7),确定富有机质的分布规律与主控因素是关键科学问题。

图7 细粒沉积岩有机质富集因素示意图Fig.7 Sketch diagram showing factors controlling the organic enrichment in fine-grained sedimentary rocks

4.5 纹层类型及组合的微观观察与宏观分布的测井评价预测

不同纹层类型的有机质含量、粘土矿物组成等都有明显差异,是天文周期驱动的纹层结构还是季节性纹层、是生物作用影响还是混源沉积的影响、纹层与页理的关系、页理与构造应力关系等等均不明确,从多沉积条件(水体环境、水动力条件)解释纹层的形成,并归纳总结其成因模式是亟待解决的科学问题。在分布预测上,通过岩心观察和显微分析研究纹层结构及组合,可以正确区分页岩、泥岩,但盆地内钻井资料及取心有限,如何通过岩心显微观察得到的认识去标定测井评价模型,通过测井解释区分泥岩、页岩分布是一大难题。在研究鄂尔多斯盆地烃源岩分布时,发现长7 段烃源岩中页岩、泥岩在自然伽马、密度和电阻率等参数方面差异显著,页岩自然伽马值大于180 API,密度值小于2.4 g/cm3,阵列深感应电阻率值大于80 Ω·m,泥岩自然伽马值为120~180 API,密度值为2.4~2.5 g/cm3,阵列深感应电阻率值为40~80 Ω·m,取得了较好的效果。应加强常规测井最优化解释、ECS 或Lithoscaner 测井、高级电成像测井、阵列声波测井重提波处理与储层各向异性参数定量表征等方法探索,预测页岩、泥岩的分布规律。研究形成黑色页岩纹层成因数值模拟软件系统,实现了点物源/面物源两种场景下细粒沉积过程模拟,对流体流速、深度、颗粒种类、大小及实验组数等参数的自定义设置,实现了成岩压实演化过程模拟,包括细粒沉积受力分析计算及压实处理逻辑,也是重点发展方向。

5 结论

细粒沉积学研究在国内外引起了越来越多学者的关注和重视,在岩石学特征分类、旋回地层与层序地层学分析、沉积环境与沉积动力、沉积地球化学与氧化还原环境、古盐度、古水深、古气候、古氧度判识、沉积纹层结构及成因、有机质富集主控因素、泥页岩实验沉积学等方面取得了一系列重要进展。但在目前的国内外研究及生产实践中,特别是陆相环境岩性复杂、混积作用普遍存在的情况下,仍存在术语不规范、分类不系统、概念不清晰、相带不明确、地层不等时、分布不清楚等问题,其沉积过程及成储机理也不明确。未来细粒沉积学应加强术语规范与分类、旋回地层与层序地层格架、有机质非均质性成因、有机质形成和保存作用机理、纹层结构成因及组合类型、页岩和泥岩沉积水体环境及动力学条件、古水深与沉积模式等方面研究,更好地服务于工业实践。