金沙水电站过鱼方案比选研究

2022-03-21杨俊锋张菡

杨俊锋 张菡

摘要:为了选择金沙水电站适用的过鱼设施,结合该水电站过鱼要求和工程特点,对目前5种主要过鱼设施:鱼道、仿自然通道、升鱼机、鱼闸、集运鱼系统的优缺点进行了分析比较,最终确定选择竖缝式鱼道作为金沙水电站过鱼设施。应用实践表明:金沙水电站鱼道过鱼效果良好,鱼类种类、数量满足前期设计目标。可供类似水电站过鱼设施建设参考借鉴。

关键词:过鱼设施; 鱼道; 鱼类行为学; 过鱼效果; 金沙水电站

中图法分类号:TV653文献标志码:ADOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2022.03.019

文章编号:1006 - 0081(2022)03 - 0086 - 05

0 引 言

在河流中修建水利水电工程时,会阻断洄游鱼类通道、影响鱼类资源、引发相关生态问题。为了减少水电工程对鱼类资源的破坏,保护鱼类生存环境,有必要修建鱼道、鱼闸和升鱼机等过鱼设施。

国外过鱼设施建设起步较早。1662年法国首次提出采用建设人工通道的方式解决鱼类洄游阻隔,即过鱼设施雏形。1880年美国罗得岛州帕塔克塞特(Pawtuxet)大坝建成了世界上第一座鱼道。随着大坝修建和水力发电的兴起,鱼道等上行过鱼设施作为解决溯河洄游鱼类上行的方案,得到了广泛应用。然而,由于缺乏科学和工程技术标准,这一时期建设的鱼道基本没有过鱼效果。随着水力学及鱼类生态、行为学在鱼道设计研究中的应用,过鱼设施的设计和建设日趋多样化,技术型鱼道(池堰式、竖缝式、仿自然魚道等)、鱼闸(升鱼机)和集运鱼系统等相继出现。20世纪60年代初期,美国和加拿大已建过鱼设施200座以上,欧洲建设100 座以上,前苏联建设18座以上,过鱼设施类型主要以鱼道为主。至20世纪末,北美有鱼道近400座,日本有1 400余座[1]。目前,巴西伊泰普水电站鱼道爬升高度达120 m,属全球最高;总长度达10 km,属全球最长。

中国过鱼设施建设起步时间较晚,1960年中国大陆第一座鱼道建于黑龙江兴凯湖附近。20世纪60~80年代,中国建成过鱼设施40余座。80年代以来,随着中国水利事业的繁荣发展,开始出现天然渔业资源退化的问题,一些水生物种甚至濒临灭绝。因此,对过鱼设施建设重要性的认识不断加深。进入21世纪,大批过鱼设施已建成运行或在规划建设中,包括白鹤滩水电站集运鱼系统、乌东德水电站集运鱼系统、北京上庄新闸鱼道、西藏狮泉河鱼道和曹娥江大闸鱼道等[2]。

长江干流金沙江是长江流域鱼类生长繁衍的重要基地。金沙水电站工程建设使鱼类赖以生存的外部环境、水文条件等发生变化,鱼类洄游、繁殖等活动被迫延迟或终止,鱼类生存环境面临重大威胁。为了保护金沙江丰富的鱼类资源,保证河流生物多样性,金沙水电站采取增殖放流与修建过鱼设施相结合的方式对水生生态进行保护。本文对金沙水电站工程过鱼设施进行了比选,确定鱼道作为过鱼设施方案。介绍了鱼道设计要点,并根据现场监测的过鱼效果证明了鱼道的有效性。

1 工程概况

金沙水电站位于长江金沙江干流(图1),是金沙江中游十级水电枢纽规划的第九级,上距观音岩水电站坝址28.9 km,下距银江水电站坝址21.3 km。金沙水电站坝址地处攀枝花市西区,所在河段河床狭窄。金沙水电站拦河建筑物采用重力坝,最大坝高66 m,坝顶高程1 027.00 m。水库正常蓄水位1 022.00 m,死水位1 020.00 m,水库总库容为1.08亿m3,调节库容1 120.00万m3。电站采用河床式,上游水位变幅2.0 m;下游发电最高水位1 003.43 m,最低水位995.35 m,下游水位变幅8.08 m;电站最大水头差26.65 m。

金沙水电站优先考虑的过鱼对象包括:① 具有洄游及江湖洄游特性的鱼类;② 受到保护的鱼类;③ 珍稀、特有及土著、易危鱼类;④ 具有经济价值的鱼类;⑤ 其他具有迁徙特征的鱼类。根据金沙江中下游鱼类资源历史资料,结合近年来该江段调查采集到的鱼类及其分布特点,考虑《金沙江中游河段水电规划环境影响评价及对策研究报告》和《金沙江观音岩水电站水生生态影响评价专题报告》提出的保护对象,基于梯级电站建设后环境变化的影响,将胭脂鱼、圆口铜鱼、长薄鳅、长鳍吻鮈、岩原鲤、鲈鲤、四川白甲鱼、泉水鱼8种鱼类作为主要过鱼对象,裸体异鳔鳅鮀、短须裂腹鱼、长丝裂腹鱼、四川裂腹鱼、白缘鱼央、前臀鮡、细鳞裂腹鱼、中华金沙鳅和硬刺松潘裸鲤等鱼类作为兼顾过鱼对象。金沙水电站主要过鱼对象多数具有洄游习性,且以底层鱼类比例最大。

2 过鱼设施比选

2.1 过鱼季节及运行水位

金沙水电站过鱼对象集中在繁殖季节,每年从3月开始并延至6月,因此过鱼设施的重点过鱼季节为3~6月。根据金沙水电站运行调度方式,鱼道上游最高运行水位采用水库正常蓄水位1 022.00 m,最低运行水位采用水库死水位1 020.00 m。下游最高运行水位为1 002.20 m,最低运行水位为995.50 m,过鱼季节3~6月多年平均流量为511~3 140 m3/s。

金沙水电站鱼道保护鱼类多为底栖珍稀鱼类,个体小于1 m。基于鱼类行为生态学研究以及鱼类游泳能力测试成果,金沙水电站鱼道设计坡度为1/58、池宽3.0 m、池长3.6 m,采用同侧导竖式隔板,竖缝宽度0.6 m、射流角初定为45°,竖缝孔口流速1.0~1.3 m/s ,以上参数和国内已建且成功运行的鱼道基本相近。

2.2 过鱼设施优缺点分析

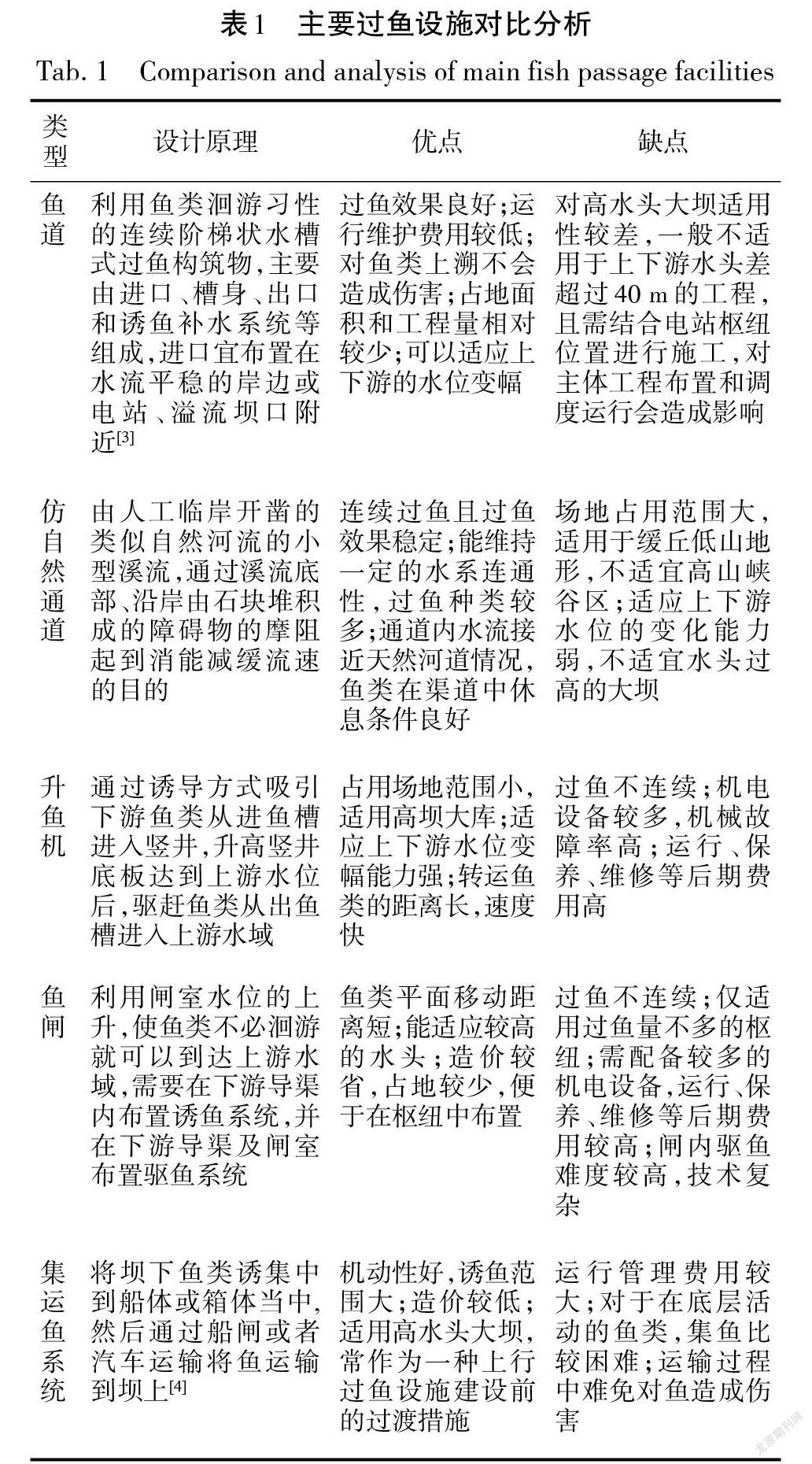

目前,应用较多的过鱼设施类型包括鱼道、仿自然通道、升鱼机、鱼闸、集运鱼系统等,主要原理和优缺点分析见表1。

2.3 过鱼设施选择

首先,金沙水电站位于金沙江干流,对过鱼设施的要求较高。为了最大限度地降低对鱼类洄游的影响,宜选择过鱼效果好、过鱼效率高的设施。由于该河段的过鱼目标中底层鱼类占比最大,过鱼设施应适合底层鱼类通过。升鱼机、鱼闸和集运鱼设施存在过鱼不连续、过鱼效果不稳定、不能大量过鱼等缺点,且操作复杂、运行费用高,不适合金沙水电站过鱼设施采用。

其次,金沙水电站坝址所在河段河床狭窄,采用仿自然鱼道所需的水量和占地面积大,相应工程量也大,从地形地质条件上不具备布置仿自然鱼道的条件。同时,金沙水电站上游水位变幅2.00 m、下游水位变幅达8.08 m,仿自然鱼道较难适应上下游水位变幅。另外,仿自然鱼道虽然过鱼效果较好,但设计难度较大,目前国内成功范例较少,运行效果存在不确定性,后期需要进行长期维护和调整,技术支撑较为薄弱。

综上分析,根据各类过鱼建筑物特点,结合过鱼对象的洄游习性、鱼体大小以及技术条件,并参考国内外已建工程经验,从持续过鱼以及运行费用方面综合考虑,金沙水电站过鱼设施选择采用鱼道的结构型式。

3 鱼道建设情况

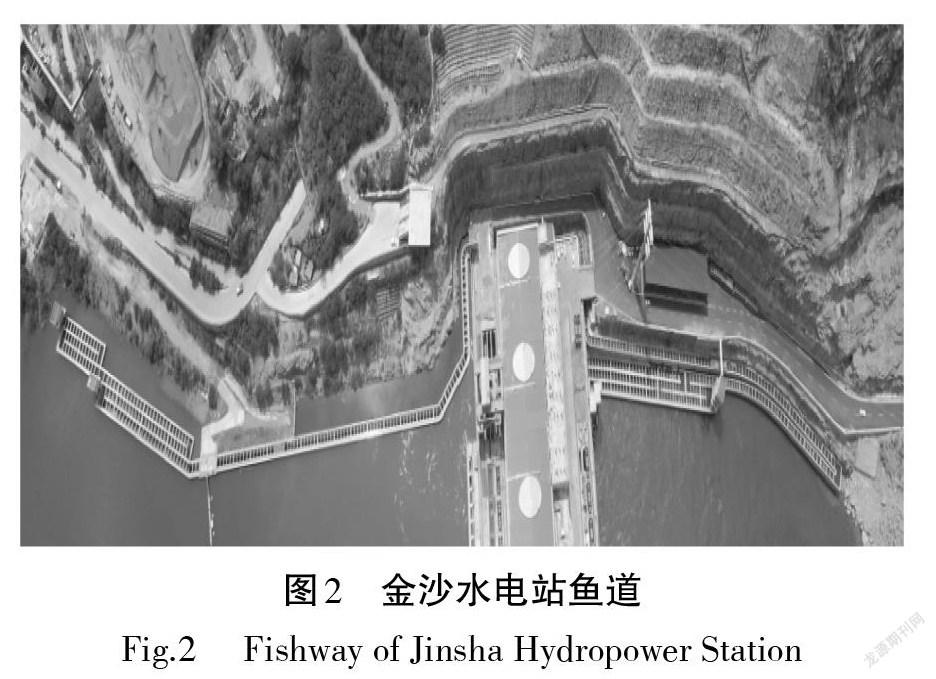

金沙水电站鱼道布置在厂房左岸,由进鱼口、过鱼池、出鱼口、厂房集鱼系统以及补水系统等组成,全长约1 486 m(图2)。

鱼道池室宽3.0 m,共设置383道隔板,形成69个过魚池和24个休息室。过鱼池长3.5 m,底板坡度2%,休息室长7 m,底板坡度1%。鱼道下游设置有3个进鱼口,1,2,3号进鱼口底板高程分别为994,996 m和999 m,其中1号和2号进鱼口相毗邻,最常用的2号进鱼口与厂房集鱼系统相连通(图3)。

上游2个出鱼口,底板高程分别为1 018.00 m和1 020.00 m,如图4所示。

根据计算分析和模型试验论证,最终采用竖缝式结构设计,鱼道内设计流速为0.6~1.1 m/s。鱼道过鱼池水流形态物理模型试验结果及CFD数值模拟结果如图5所示。

4 过鱼效果分析

金沙水电站采用PIT芯片跟踪试验(图6)、鱼道堵截法采样、鱼道视频的方式对鱼道过鱼种类、数量、规格等情况进行监测,分析鱼道实际过鱼效果。

通过鱼道堵截法采样在鱼道中捕捉到中华金沙鳅、麦穗鱼、餐条、白甲鱼、齐口裂腹鱼等3科15种鱼类(图7),其中,丽鱼科鱼类1种,鳅科鱼类6种,鲤科鱼类8种。鱼道发现重要过鱼对象——白甲鱼和裂腹鱼。监测结果表明:鱼道对包括过鱼对象在内的多种鱼类均具有吸引力,且鱼类可以顺利通过。

截至2021年6月,监测数据和监控视频表明:鱼道日均过鱼数量为85尾,最大日过鱼量达到153尾,并且过鱼数量呈逐月上升趋势,可见金沙水电站鱼道过鱼效率较高。从鱼类的形态规格来看,体型最大的是一尾鲤鱼,全长460 mm,体长390 mm,体重1 621.5 g;体型最小的是麦穗鱼,全长40 mm,体长34 mm,体重0.5 g。鱼道聚集的鱼群中,数量占比较大的是中华金沙鳅、餐条和麦穗鱼。由此可见,金沙水电站鱼道对鱼的大小规格并没有严格限制,大多数鱼的成年个体和小部分幼年个体均可以顺利进入鱼道。综合以上分析,金沙水电站鱼道过鱼效果良好。

5 结 语

金沙水电站鱼道是长江干流上第一座鱼道。鱼道运行监测结果表明,鱼道方案合理可行,且运行效果良好,适合大部分具有洄游习性的鱼类。金沙水电站鱼道的建成和运行,将对维护金沙江中游流域的生态连续性产生积极作用,还可为类似水电站过鱼设施设计和建设提供参考。

参考文献:

[1] 曹庆磊,杨文俊,周良景. 国内外过鱼设施研究综述[J]. 长江科学院院报,2010,27(5):39-43.

[2] 伍铭杰,诸 韬 . 国内外鱼道发展探析[J]. 东北水利水电,2018(9):68-70.

[3] 艾克明. 鱼道水力设计的基本要点与工程实例[J]. 水利科技与经济,2012,18(10):82-85.

[4] 黄建清. 鱼闸适应性探讨[J]. 湖南交通科技,2014,40(1):129-130.

(编辑:李 慧)