人类学的多田野:从传统村落到虚拟世界(上)

2022-03-17徐新建

徐新建

引 言

“田野工作”(field-work)被视为人类学的学科特征。参与田野工作意味着受过训练的学者走出书斋进行科学的实证调研。19世纪出版的《人类学观察与询问:在未开化土地上居住与旅行须知》被誉为人类学田野的经典指南。虽然当时的定位是“在未开化土地上居住与旅行须知”,但该书仍代表了人类学田野工作的基本界定。该指南的完整版包括体质、社会及物质文化、古人类遗存四大部分。在位于开篇的体质人类学部分,该指南对考察者提出了十分精确的要求,强调把握对象的定性特征,即:

从质上把握人类个体在形态结构和功能活动方面所表现的那些相对稳定的特征,例如,有无内皉赘皮褶或者骶骨斑、鼻廓的形状以及体毛的颜色等等。(1)英国皇家人类学会:《田野调查技术手册》(修订本),何国强译,上海:复旦大学出版社,2016年,第3页。

多年以后,费孝通在译介雷蒙德·弗思(Raymond Firth)《人文类型》一书时,把田野工作转述为“实地调查”,概括说:

(实地调查,就是)以观察、分析具体的社会生活为起点,把观察结果提高到理性认识,通过反复比较求证,获得对人类社会的科学知识。(2)[英]雷蒙德·弗思:《人文类型》,费孝通译,北京:商务印书馆,1991年,“译者的话”第3页。

从中西交往的角度看,长久以来关于“田野考察”的含义,无论是在汉语还是在英文中,在早期更多地指向了乡野、海外,代表蛮夷、土著或“待开化”的野蛮人。受这种观念影响,在漫长的学科演变进程中,“到远方”“去异地”已被誉为人类学者的身份标签。就如人类学家乔健阐述的那样:“田野调查是人类学者的成年礼”,因为“你没有经过一个长期的人类学田野调查,你就没有成年,你就不是一个人类学家”。(3)乔 健,徐杰舜:《漂泊中的永恒与永恒的漂泊——人类学学者访谈之三十二》,《广西民族学院学报》(哲学社会科学版)2005年第1期。

然而时过境迁,随着从石器考古到数智仿真的经验累积,如今的人类学田野发生了深刻变化——既范式交错,又虚实并举,乃至与人工智能(AI)和“后人类”日益关联,呈现出交映生辉的整体局面。

本文从观念与实践的演变出发,阐述人类学的多田野,内容包括三个方面:(1)学科的假说和概念,用以表明人类学家对田野范畴的共识(或分歧);(2)学者秉持的观念前提及其在具体田野过程中的不同实践;(3)学术史对既有或将有之田野经验及理论的反身追问。希望通过“面面观”的总体布局,呈现并阐释人类学的田野演变。

如今,在世界各地的演变实践中,人类学的田野类型日益呈现为关联呼应的多元格局。为了探寻其中的内在联系,笔者从去时间化的视角出发,不以进化淘汰的方式看待之,而是将这些类型视为开放并置的共时结构,概括为“上山—下乡—进城—入网—反身”的新整体,也就是迈入数智文明之后人类学的多田野。

一、从理论、方法到技术:“田野”知识的谱系演变

如何计算人类学田野工作的年代起始,涉及对人类学学科的创建界定。按后世许多教科书的说法,人类学的田野发端多以马林诺夫斯基及其深入西太平洋岛屿的调研为标志。澳大利亚的迈克尔·扬(Michael Young)写道:

如果说查尔斯·达尔文是生物学的开山祖师的话,布罗尼斯劳·马林诺夫斯基就是人类学的开山祖师——这位波兰贵族发明了“田野研究”这一严格的学术“成年礼”。(4)[澳]迈克尔·扬:《马林诺夫斯基:一位人类学家的奥德赛,1884-1920》,宋 奕等译,北京:北京大学出版社,2013年,“引言”第1页。

照此思路推演,以马氏体现的在异文化村落的孤身作业,便逐渐被认为不但发明了“参与观察”(Participant Observation)等经典方法,而且与弗雷泽等旧学院派“轮椅上的书斋研究”形成了划时代的分水岭。(5)在与詹姆斯·弗雷泽的比较中,迈克尔·杨认为马林诺夫斯基成了“弑君者”。后者“就像征服者威廉之于哈罗德国王一样”,为美拉尼西亚的特罗布里恩德群岛书写下了一部“末日审判书”(Domesday Book)。([澳]迈克尔·扬:《马林诺夫斯基:一位人类学家的奥德赛,1884-1920》,宋 奕等译,北京:北京大学出版社,2013年,“引言”第1页。)

然而若将目光延长,延展至更早以实证方法推演科学进化论的达尔文时代,就不得不承认,恰恰是彼时以“博物学家”们为代表的早期科考才堪称最初起点。也正是达尔文参与的“小猎犬号”式的科学考察展现了野外性、现场性、数据性乃至量化性等特征,奠定了人类学田野工作的理论与方法根基。

不过年代的先后只是差异的表象,目的和任务的不同才体现根本。如果说达尔文等考察者关注的核心在于探寻人类的种群演化,那么,在马林诺夫斯基那里则转变为辨析异民族的文化类型。彼此间的方法异同不能简单归为历时变异,而应看作因情境不同而产生的认知调整。出于对生物链条的论证之需,达尔文式的田野工作偏重于实物性的标本和数据,因而除了实地观察各类动物的原生习性和特定生境外,即便对无生命的远古化石也珍惜有加。而马林诺夫斯基的重点与此不同,因为要分析现存的异族文化,故而须了解该社会的活态运行,于是采用了身临其境但不加干扰的参与观察。

根据达尔文本人记载,1831年“小猎犬号”组织进行的海外科考前后5年,团队成员都是科学专家,各负其责,协同完成。具体分工如下:

理查德·欧文负责“哺乳类动物化石”部分、乔治·罗伯特·沃特豪负责“哺乳动物”部分、约翰·古尔德负责“鸟类”部分、伦纳德·詹宁斯负责“鱼类”部分,托马斯负责“爬行动物”部分。(6)[英]查尔斯·达尔文:《“小猎犬”号科学考察记》,王 媛译,北京:中国妇女出版社,2017年,“作者自序”第1页。

由于当时只具有助理身份,青年达尔文完成的任务是“对每个物种的习性和分布范围进行了增补和记录”。(7)[英]查尔斯·达尔文:《“小猎犬”号科学考察记》,王 媛译,北京:中国妇女出版社,2017年,“作者自序”第1页。但正是由“小猎犬号”开创的海外科考,奠定了达尔文从物种起源探讨人类创生的学说根基。因此尽管在那时系统的人类学还未成型,达尔文参与的科考还主要归在博物学(生物学、动物学)名下,然而从达尔文对人类学大厦的奠基作用来看,“小猎犬号”考察才真正称得上人类学的田野起点。在这个意义上,也可以说人类学的田野方法是由博物学、动物学、生物学衍生而来。

由此看来,如果依照古塔和弗格森(Akhil Gupta and James Ferguson)等在20世纪90年代“写文化”思潮之后的梳理,(8)参见[美]古塔,弗格森《人类学定位:田野科学的界限与基础》,骆建建等译,北京:华夏出版社,2013年。将人类学的“田野原型”锁定在马林诺夫斯基“在一个偏远的小规模场所的一年以上的英雄式旅程”,就不仅理由不够充分,由此出发的田野反思便也存在缺憾。(9)古塔、弗格森该著汉译本的评论者肯定了作者对马林诺夫斯基以来的田野方法论反思,但认为其突出贡献在于“从不同的角度探讨了超越和重构田野调查‘原型’传统的必要性和可能性”。参见张丽梅,胡鸿保《寻求超越原型“田野”之道——读〈人类学定位:田野科学的界限与基础〉》,《中国农业大学学报》(社会科学版)2007年第4期。

不过从研究目标看,达尔文的人类学主要关注人类起源,也就是人类的过去,或“过去的人”“逝去的人”乃至“化石的猿”,于是与注重文化的人类学形成了重要差别。后者面对“现在的人”“活态的人”及“社会的人”,因此与之对应的田野观念及配套方法都出现了显著改变。

就在与“小猎犬号”出海考察几乎同步的19世纪30至40年代,身为不列颠科学促进会负责人的埃文斯·普里查德(Evans-Pritchard)及布朗(Alfred Radcliffe-Brown)、哈登(Alfred Cort Hadden)等学者以“土著行将灭绝”为由,倡议加速收集殖民地的原住民材料,以扩展旧大陆的既有知识。该倡议的重要结果不是别的,而是催生了一系列田野考察的经典手册问世,其中最著名的是《人类学观察与询问:在未开化土地上居住与旅行须知》(1844年版)及《民族学调查》(1851年版)等。这些早期经典后来被合并为一,最终形成了在欧洲人类学界不断再版、规范使用并被汉译引进的《田野调查技术手册》(下称《手册》)。(10)参见英国皇家人类学会《田野调查技术手册》(修订本),何国强译,上海:复旦大学出版社,2016年。汉译本依据的英文第六版书名叫Notes and Queries on Anthropology (6th ed.),直译应为《人类学的提问与记录》。

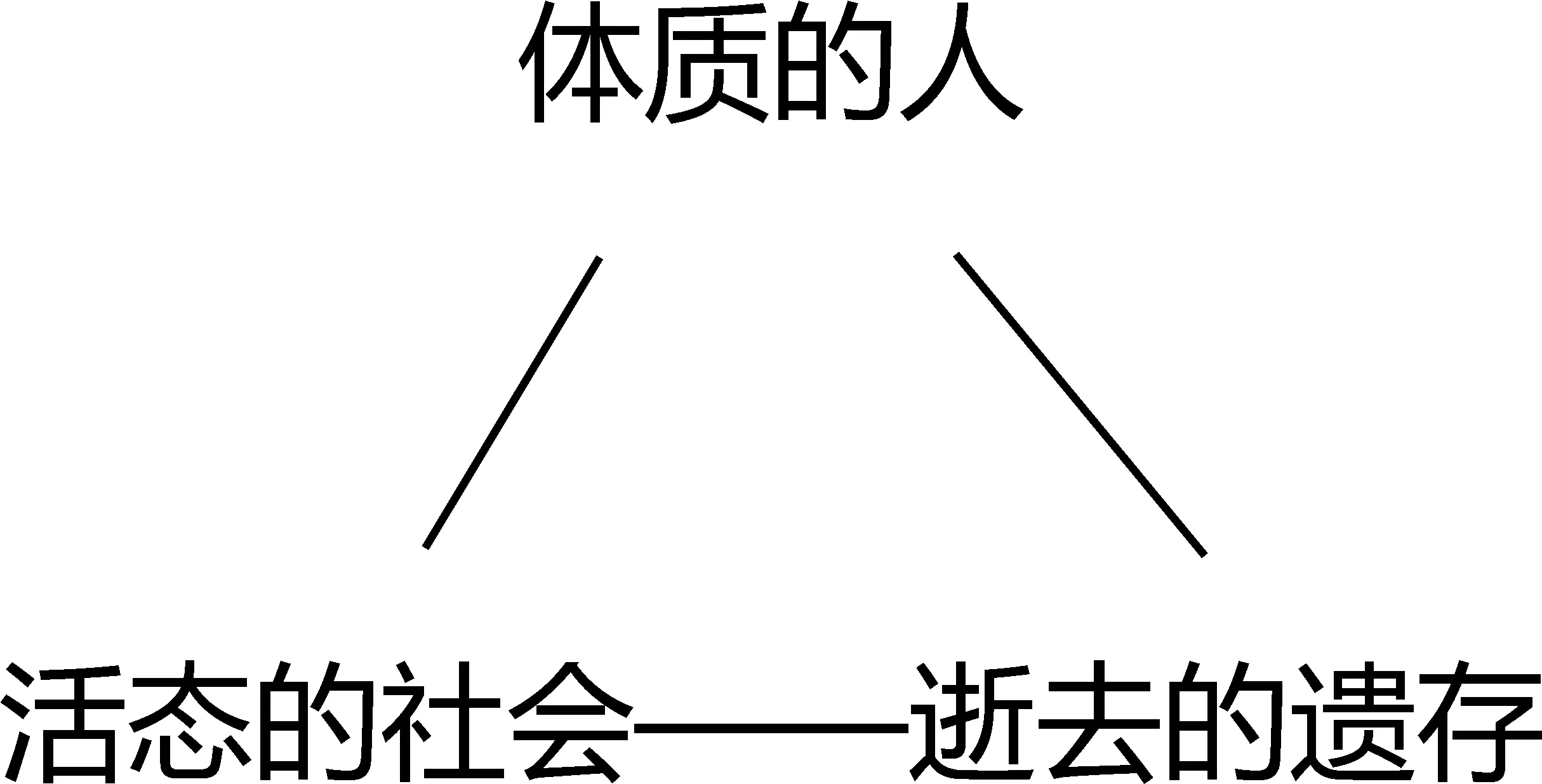

该《手册》的突出贡献在于,从理论、方法到技术诸方面对人类学的田野工作给予奠基性的完整解释和指导,阐明了人类学田野工作的认识论、方法论及技术实践意义。在《手册》作者们的阐述中,作为人类学考察对象的田野具有了明晰而简化的整体形态,即:体质的人+活态的社会+逝去的遗存。“体质的人”指向即存的、具有生物学表征且仍在可观察之文化范围内活动、繁衍的群体,设定目的为认识并确定其人种属性,探寻与之相应的族体、族源问题。对此,《手册》的解释是:

可以说,了解调查对象的身体特征,判断他们所属的种族,推测他们的族源与族体,进而寻找他们的历史迁徙事件与过程,是进一步展开社会调查的前奏曲。(11)英国皇家人类学会:《田野调查技术手册》(修订本),何国强译,上海:复旦大学出版社,2016年,第2页。

由此出发,再加上“活态的社会”(文化制度、结构功能)与“逝去的遗存”(祖先的残留物)后,《手册》引导的人类学田野便呈现出三角式的关联图示(见图1):

图1:人类学田野三角关联图

(图片来源:笔者自制)

在时隔近百年后,《田野调查技术手册》被译成汉文出版。译者揭示了其原创者们——不列颠科学协会与皇家人类学学会的初衷,在于“以‘同源论’观点解释土著的构成、历史和风俗”;同时强调其呈现的体例和理论框架“深描了各方面的文化”,因而具有较大参考价值。(12)英国皇家人类学会:《田野调查技术手册》(修订本),何国强译,上海:复旦大学出版社,2016年,“译序”第3页。

在笔者看来,《手册》的价值核心在于全球化的整体人观。这样的全球观代表了人类学的学科旨向,即告诫人们:人类一体,各地关联。人类的世界总体一致,多级构成:

现在,全世界有2 000多个大小民族,分属欧罗巴、蒙古、尼格罗-澳大利亚三大人种及各种混合类型。它们分布于五大洲四大洋的200多个国家和地区。(13)英国皇家人类学会:《田野调查技术手册》(修订本),何国强译,上海:复旦大学出版社,2016年,第2页。

对此,人类学不能仅限于认识论和方法论,而更应成为跨文化、跨族群和跨国家的世界观与文化观。因为,即便就需要参与观察的“田野”而言,我们所面对的也已然是既相对分立又彼此关联的完整人类,一如《手册》作者所言:

从北极圈地到赤道,人们生活在景观和资源迥然不同的广大地域上,从事着多种多样的经济活动,创造着多彩多姿的文化艺术。(14)英国皇家人类学会:《田野调查技术手册》(修订本),何国强译,上海:复旦大学出版社,2016年,第2页。

结合中西学术的交往历程来看,由西学引进的“人类学田野”,也经历了从语词到实践的多重转变。如对英语的核心词语field,有时就不译为“田野”而是译为“实地”,故而在如今多数场合已习惯了的“田野工作”“田野考察”,便又被叫做“实地调查”。如凌纯声就撰写过用此命名的专书,题为《民族学实地调查方法》,(15)凌纯声:《民族学实地调查方法》(1936年),载凌纯声,林耀华等《20世纪中国人类学民族学研究方法与方法论》,北京:民族出版社,2004年,第1~42页。并以此为基础,完成了被誉为现代中国第一部科学民族志的《松花江下游的赫哲族》。(16)凌纯声:《松花江下游的赫哲族》,北京:民族出版社,2012年。

如今,随着人类学考察对象的不断演变,相比“田野”一词容易引起的望文生义而言,“实地”的含义其实更为中性,也意指更宽,主要强调与书本文献相区别、可通过经验式接触而参与观察的实际场域。不过尽管如此,在如今的汉语学界,作为人类学工作的核心概念,虽说含义常与“实地考察”及“实际调研”相同,但“田野工作”仍被广泛沿用。其中原因我以为主要在于弹性象征,即汉语的“田”和“野”,非但关乎“他者”“异邦”和“边缘”“蛮夷”,而且与常规“文本”(文明、文化)相对举,隐含“礼失求野”的超越隐喻,在所指上覆盖和超出了“实地”边界。(17)徐新建:《俗文化与人类学:呼唤“民俗人类学”》,《徐州工程学院学报》(社会科学版)2020年第3期;《“饮酒歌唱”与“礼失求野”——西南民族饮食习俗的文化意义》,《西南民族大学学报》(人文社会科学版)2015年第1期。

正因如此,在人类社会迈入数智文明之际,人类学的“田野”概念或许不会过早死去,而将继续延伸,用以指涉被各种新媒介冲击改造的人类社群,以及由互联网+人工智能(AI)形塑的另类场域——“后人类”社会与虚拟现实(VR)。

二、从摇椅、海船到帐篷:“田野”方式的演变重叠

如果把弗雷泽的书斋“摇椅”当做映衬,那么达尔文搭乘的科考“海船”便是人类学田野实践的起点;到了马林诺夫斯基的“帐篷”之后,人类学田野的方式和案例日趋繁多,观念和技术也因地制宜,不断改进。随着人类学话语在全球的传播与被接受,田野实证的影响更可谓遍地开花,硕果广结,既包括阐释理解上的分门别类、枝蔓延展,亦出现了方法类别上的各树旗帜、学派林立。

人类学田野类别所呈现的多样化情形,也在培训专业学者的教科书里得到了及时的反映。如到了20世纪90年代,在北美大学教授编写的文化人类学教材里,便将人类学与社会科学中的社会学、心理学加以了区分,强调三者都能用不同方式收集信息,但与人类学田野考察不同的是:社会学家用电话调查、心理学家在实验室分析。并且,与早期公众对人类学田野持有的刻板印象不同,教材编者揭示了人类学田野的多样类别。在对具体案例的介绍中,作为人类学标志的田野考察,其特征曾经被视为与异文化“长期的、第一手接触”,然在当时就已转变为多元化情形了,即“从传统村落到都市村落再到企业董事会,人类学家正走向形形色色的人群之中”。(18)Peter J.Brown,Applying Cultural Anthropology:An Introductory Reader,Second Edition,Mayfield Publishing Company,Mountain View,California,1993.

然而值得着重阐明的是,长久以来,不少人习惯将社会进化式的认识论模式套用于学术,把在人类学的不同情境中分别出现的田野类型也排成单线进化的前后阶梯,归纳为新陈代谢的范式序列。于是,人类学的多样田野就被想象为一条普遍进化的时间历程,成了先远方后本土、由蛮夷到文明的合规律选择,最终整体迈入简单普适的统一谱系之中。

事实并非如此。本文的目的就是要以客观事象为据,改变这种取代式的田野观,恢复多维田野的认识论。在如今被联合国政治、世界贸易经济及互联网媒介连为一体的全球场景里,各式各样的生态差异、人群特征及其派生的文化多元并未消失,而是以“全球地方化”格局(glocalization)为依托继续并存。于是,与古典和殖民时代不同,如今的人类学家更为自由灵活,选择面更宽,既可以继续前往相对隔绝的丛林山地,考察保有“原始”特征的部落人群;亦可开辟新径,深入都市高楼,考察以往神秘莫测的企业董事会;抑或匿名上网,潜入充满风险的虚拟社群,探寻正在涌现的各式“新人类”“后人类”。

正如本文开篇提到的那样,本文的意图是要对迄今呈现的人类学多田野作“去时间化”的理解,摒弃进化论所持的淘汰眼光,将各式各样的对象和方法视为共时历史,继而阐释由此构成的开放并置结构。当然,即便接受共时的历史观,由于角度不一、标准有别,大家作出的结论也不会一样。本文力图兼顾逻辑与现实的关联呼应,概括出“上山—下乡—进城—入网—反身”的五形模式(见图2),以求尽可能平行互补地理解迈入数智文明之际人类学的多田野。

图2:人类学“田野五形”图

(图片来源:笔者自制)

需要指出的是,从人类学田野考察及民族志写作的完整流程来看,一如历来的人类学家以不同方式践行过的那样,此处的“五形”所指,无论是对象,还是理论与方法,均同时包括了经验实证的现实世界与想象信仰的诗意世界。其中,阐释者和阐释对象不但互为主体,并且兼顾了“逻辑—理性的人”与“灵性—信仰的人”双重特征。对于人类学的田野阐述而言,灵性层面的指涉意义既可回溯到维柯所言的“诗性智慧”,(19)参见[意]维柯《新科学》,朱光潜译,北京:商务印书馆,1989年;叶舒宪《怎样探寻文化的基因:从诗性智慧到神话信仰——〈人文时空:维柯和新科学〉代序》,《百色学院学报》2018年第4期。亦可延伸至赫兹菲尔德发挥的“社会诗学”之中。(20)参见刘 珩《迈克尔·赫兹菲尔德:学术传记》,北京:生活·读书·新知三联书店,2020年。

这样的兼顾,对北美盛行的人类学“四分”框架(体质、语言、考古和文化)如此,对欧陆传承的“三分”联系(生物、文化和哲学)亦不例外,而在如今开始用理性与灵性简化的“二分”表述(科学和文学)中,此对应则更为直接。(21)参见徐新建《一己之见:中国文学人类学的四十年和一百年》,《文学人类学研究》,北京:社会科学文献出版社,2018年第1辑,第22~29页。

因此,对以参与观察和知识生产为己任的人类学者来说,从上山、下乡、进城到反身、入网的考察历程及其田野之后的人类学写作,便兼具了对所谓社会事实的“客位”分析及对诗性智慧的“主位”感知——因为二者不仅在彼此依存的结构中关联同在,更在由内及外的关联里形成互文。

以下对人类学的田野“五形”逐一分述。

三、人类学“上山”:文明映照的野性思维

人类学之“山”有两重含义,既指远离平原的边远高地,也指先于都市工业存在的“原始”类型,亦即通过“原始”得以呈现的“野性的思维”(斯特劳斯语)或维柯所称的“诗性智慧”。(22)叶舒宪也指出过,从内容看,“维柯的‘诗性智慧’也就相当于后来德国新康德主义哲学家卡西尔等人说的‘神话思维’,或者是法国人类学家斯特劳斯所称的‘野性的思维’”。参见叶舒宪《怎样探寻文化的基因:从诗性智慧到神话信仰——〈人文时空:维柯和新科学〉代序》,《百色学院学报》2018年第4期。

维柯(Giovanni Battista Vico)是西方学术史上对人类原始本性予以极高评价的重要思想家,他对于原始诗性的论断被认为奠定了人类学研究的基本观点——文化多元论。(23)刘 珩:《维柯的人类学思想》,载刘 珩《迈克尔·赫兹菲尔德:学术传记》,北京:生活·读书·新知三联书店,2020年,第153页。通过考察环地中海迦勒底人、西徐亚人、腓尼基人等“异教民族”的文献材料,维柯判断说,“在世界的儿童期,人们按照本性都是崇高的诗人”。他指出:

这些原始人没有推理能力,却浑身是强旺的感觉力和生动的想象力。这种玄学就是他们的诗。(24)[意]维柯:《新科学》,朱光潜译,北京:商务印书馆,1989年,第182页。

由此观之,人类学的“上山”之旅由来已久,意味着对文明本源的漫长探寻。其中的田野对象非但有从美洲印第安部落到非洲、大洋洲“土著”族群及其世代沿袭的亲属制度、图腾礼仪,同样包括了东北亚通古斯人群的萨满信仰、游牧民族的长调、呼麦,横断走廊诸民族的转山朝圣、“招魂”送祖,直至从东南亚到中国西南的“佐米亚”类型。(25)“佐米亚”系东南亚原住民语,本意指“山民”,在人类学著述中泛指与现代城市文明相远离的地区。参见[美]詹姆斯·斯科特《逃避统治的艺术:东南亚高地的无政府主义历史》,王晓毅译,北京:生活·读书·新知三联书店,2016年。

在社会事实与文化结构层面,人类学的“上山”成果,涌现了摩尔根通过考察北美印第安部落而总结的“古代社会”,以及马林诺夫斯基对西太平洋航海者的“库拉圈”描述等。在社会诗学与诗性智慧层面,则开拓出流传自古希腊罗马的奥林匹斯众神故事和史诗诵唱……直至陈列在悉尼博物馆展厅的澳洲土著“超验”与“梦境”。(26)对澳大利亚博物馆的土著展示,笔者曾有记述,可参见徐新建《初访悉尼》,《贵阳文史》2012年第4期;《初访悉尼》(之二),《贵阳文史》2013年第2期;《初访悉尼》(续三),《贵阳文史》2013年第3期;《再访悉尼》(之一),《贵阳文史》2017年第2期;《再访悉尼》(之二),《贵阳文史》2017年第3期。

在与此类型相关的众多田野案例中,著名的“上山”象征,可以马林诺夫斯基式的人类学“帐篷”为例。(27)参见陈 晋《走出人类学的自恋》,《读书》2018年第7期。自1914年开始,在长达数年的海岛考察中,马林诺夫斯基一次次地从象征(欧洲)文明的帐篷里走出来,通过参与观察的方式加入到当地的部落人群之中,询问并记录了特罗布里恩德岛民们的生活场景。经由欧洲与西太平洋岛屿的反差对比,他发现这是一个——用乔治·史铎金(George W.Stocking Jr.)的话来说,“用具有原型意义的人物填充神话的时刻”。作为《西太平洋的航海者》的研究者,史铎金指出了马林诺夫斯基“科学”记录与“原始”神话——也就是“文明人”与“土著”的内在关系。史铎金提示说,“在这种语境中,考虑一下《阿尔戈》的人物造型是非常有意思的”。(28)[美]乔治·史铎金:《人类学家的魔法——人类学史论集》,赵炳祥译,北京:生活·读书·新知三联书店,2019年,第59页。

“阿尔戈”(Argo)是古希腊神话中由英雄伊阿宋载着金羊毛胜利而归的著名海船。英语的“Argonauts”一词亦指“阿尔戈英雄们”。马林诺夫斯基将其考察成果取名为“Argonauts of the Western Pacific”,表达了同时把西太平洋土著和自己隐喻为当代“阿尔戈英雄”的意味。此处的英雄就是将人类学成果带回欧洲的马林诺夫斯基——只不过所带回的不是象征无价之宝的“金羊毛”,而是通过科学民族志展示特罗布里恩德岛原住民智慧的“库拉圈”,亦即马著副标题揭示的“美拉尼西亚新几内亚群岛土著人之事业及冒险活动的报告”。(29)参见[英]布罗尼斯拉夫·马林诺斯基《西太平洋的航海者》,梁永佳,李绍明译,北京:华夏出版社,2002年。结合西方文化的谱系关联来看,对马氏这部经典著作的书名还是应译为《西太平洋的阿尔戈英雄》为好,一则可保留其中“Argonauts”一词的双义,一则能提示其对古希腊神话英雄的寓意象征(笔者注)。

尽管有着对土著知识的一定认可,但在马林诺夫斯基神话联想般的描述中,科学家与当地人的田野关系依然被明显等级和区隔化了:一边是能为人类知识提供奇物的“英雄”,一边是拥有独特文化却等待被发现的“土著”。史铎金指出,在马林诺夫斯基笔下:

大多数占据核心地位的当然是“土著人”:他们可由部落集团或地位识别出来,通常都用“野蛮人”(在私人日记中,则用“黑鬼”这个蔑称)的类别来称呼。(30)[美]乔治·史铎金:《人类学家的魔法——人类学史论集》,赵炳祥译,北京:生活·读书·新知三联书店,2019年,第59页。

随着岁月的流逝,马林诺夫斯基式的田野模式逐渐与后殖民时代形成对比。在越来越多的反思型人类学家眼中,考察者与对象间的关系日趋平等甚至置换,后者不再是等待教化的蒙昧对象,而成了“高贵的原始人”(Noble savage);与此同时,原住民身处的落后区域则变成了令人缅怀向往的文化高地,人类学的田野行为甚至由“探访”变为了“朝圣”。

从人类学自身的演变轨迹看,认识并探寻“高贵原始人”的努力几乎从一开始便露端倪,且其中的思想渊源还不限于人类学。由此往深处追溯还可发现,出于对原始土著的认知分野,人类学的“上山”其实包含了两条对立的路线,一是“文明进化”,一是“返璞归真”。前者以单线进化论为基础,视边缘他者为待开化的落后人群,“上山”考察之目的是为了建立实证型的进化档案,以推动单级阶序的统一治理。19世纪中叶,摩尔根(Lewis Henry Morgan)深入到美洲印第安社会,通过对易洛魁部落的田野考察,提出了原始民族的社会目标就是从蒙昧、野蛮向文明阶段迈进。(31)参见[美]路易斯·亨利·摩尔根《古代社会》,杨东莼等译,北京:商务印书馆,1995年。以“文明进化”为核心的人类学上山模式长久流传并越洋过海,一直播及至近代中国的汉语学界,最早由李济、董作宾等率领的殷墟考察发端,(32)胡厚宣:《李济〈安阳〉中译本序言》,《中原文物》1989年第1期。随后派生出凌纯声、芮逸夫进行的松花江下游赫哲族考察、湘西腹地的苗疆调研,(33)凌纯声:《松花江下游的赫哲族》,北京:民族出版社,2012年;凌纯声,芮逸夫:《湘西苗族调查报告》,北京:民族出版社,2003年。以及林耀华留美归来后的凉山探访。

林耀华在中华民国年间的凉山田野调查具有象征意义,由此推出的《凉山夷家》既是人类学本土化的重要成果,同时体现了文明进化观在现代中国的参与践行。作者介绍说,“《凉山夷家》是一部实地考察的报告,依据作者亲自搜集的材料,叙述以家族为中心,当然关联到与家族有关的其他方面的生活”。(34)林耀华:《凉山夷家》“序”,上海:上海书店“民国丛书第三编”重印本,1992年,第1页。通过连续多次的后续调研,林耀华勾勒了突出阶层划分的凉山文化类型,(35)林耀华:《凉山彝家的巨变》,北京:商务印书馆,1995年,第71页。有后来的研究者认为,林耀华等人的凉山田野调查,主要意义是通过人类学的知识话语达到“政治校正”,即谋求彝族人民“消除‘落后’而纳入文明发展的轨道”。(36)李 列:《人类学视角下的学术考察与文化旅行——以林耀华〈凉山夷家〉为个案分析》,《云南民族大学学报》(哲学社会科学版)2007年第5期。正是在人类学参与的这种谋求促进下,至20世纪50年代国家层面便启动了对凉山“奴隶制”的社会改造。

“返璞归真”式的上山立场与此相反,因为认识到文明教化的弊端,故将土著原始视为理想归宿,故而到土著区域去做田野就是去收获“原住民知识”(indigenous knowledge),用以补充、拓展乃至拯救自身。这一类型的著名事例,除了弗雷泽对原始“图腾”的详尽阐释外,(37)Frazer,Sir James George,Totemism and Exogamy,New York:Macmillian,1910.列维·斯特劳斯对“野性思维”的探寻无疑当荣膺其中。(38)[法]列维·斯特劳斯:《野性的思维》,李幼蒸译,北京:中国人民大学出版社,2006年。在其名著《忧郁的热带》里,斯特劳斯就表述过自己受卢梭影响前往南美原住民地考察的初衷。其中的动因在于认识到“在所有已知的社会里面,我们的(西方)社会无疑地是离开那个基础最为遥远的一个”。列维·斯特劳斯写道:

卢梭认为我们今天称之为新石器时代的生活方式代表着最接近那个范型的一个实验性的体现。到新石器时代的时候,人类已经发明了人类安全所需的大部分发明。(39)[法]列维·斯特劳斯:《忧郁的热带》,王志明译,北京:生活·读书·新知三联书店,2000年,第518页。

为此,作为人类学家和结构主义思想家的斯特劳斯选择了自己的学术使命,即:“从结构中挖掘全人类共通的理性,从‘野性的思维’中追溯现代人的本真,从神话中探求历史的真实。”(40)余 昕:《寻找“高贵的野蛮人”——重拾人的完整》,《西北民族研究》2010年第2期。

顺着人类学的“高贵土著”路线推进,延至20世纪90年代,当新一代人类学家詹姆斯·斯科特(James C.Scott)前往东南亚的“佐米亚”地区考察时,其所体现的人类学“上山”,自然也不是对文明的向往,而是更为积极的逃离了。通过“上山”后的田野考察,斯科特发现在泰国、缅甸和越南一带,人们称呼山上的人为“活着的祖先”,并将山上山下及历史古今加以比较,然后说,“如果你想知道小乘佛教传入之前我们的祖先,国家之前我们的祖先的样子,那就到山上去看”。(41)[美]詹姆斯·斯科特:《文明缘何难上山》,《中国人类学评论》第6辑,2008年,第71~80页。

经过主位与客位结合的实地调研之后,斯科特一方面向读者揭示了“文明上山”的多种挫败,一方面展示了人类学上山的不懈努力。(42)参见[美]詹姆斯·斯科特《逃避统治的艺术:东南亚高地的无政府主义历史》,王晓毅译,北京:生活·读书·新知三联书店,2016年。这样的努力,或许反映了学术和政治虽拥有参与社会的相近旨趣,实际却呈现出目标与路径的显然差别。

四、人类学“下乡”:从家屋延伸的社会整体

在现代汉语的学术表述里,人类学之“乡”多指“乡土中国”。其中的含义既指田野、区域,又指文化、阶层,其内涵不但覆盖农耕社会,且包括了绵延广袤的草原牧区、海岛渔村及农牧狩猎兼有的高原山地。随着时代演变,以“乡土”(乡村、乡民)指代的田野范围还延伸至从脱贫实践到乡村振兴的纵横之中。与之对应的诗性表述,则不仅包括乡村牧场的口头传统、近现代以来的乡土文艺,而且还延伸至不断列入各级名录的民间非物质文化遗产。

从世界性的跨文化联系看,人类学的“下乡”类型不妨以费孝通的返乡考察为代表。由此呈现的田野象征,亦可称为与亲友关联的乡土“家屋”,也即斯特劳斯所谓的“家居社会”(Home Society)。(43)Levi-Strauss,Claulde,The Way of the Masks,Translated by Sylvia Modelski,Seattle:University of Washington Press,1982.这样的乡土居于自在的本己与陌生的他者之间,体现了由个人身份派生的学术世界与对象世界的特殊连接。不过,虽也作为人类学田野的考察工具,费孝通的“家屋”却与弗雷泽“摇椅”及马林诺夫斯基“帐篷”不同,因具有与本地亲友(姐姐费达生等)的血缘联系,故构建出了一个用于知识生产的“熟人社会”。居于这样的环境进行田野考察,费孝通的人类学下乡堪称以屋为舍,视村为家了。

根据费孝通的回述,其选择江南故乡为人类学田野的经历大致如下:

(1936年)从瑶山回到家乡我有一段时间在国内等候办理出国入学手续,我姐姐就利用这段时间为我安排到她正在试办农村生丝精制产销合作社的基地去参观和休息,这是一个离我家不远的太湖边上的一个名叫开弦弓的村子。(44)费孝通:《个人·群体·社会:一生学术历程的自我思考》,《北京大学学报》(哲学社会科学版)1994年第1期。

多年以后,费孝通总结说他“一生的学术工作是从农村调查开始的”。(45)费孝通:《农村、小城镇、区域发展——我的社区研究历程的再回顾》,《北京大学学报》(哲学社会科学版)1995年第2期。结合古今中西的关联结构看,费孝通践行的“人类学下乡”具有多重的联系象征:首先是与马林诺夫斯基模式的师门继承,其次是东西方之间的学科传递,最后还体现着人类学本土化进程中的城乡贯通。此多重连接的象征意义,可从他的老师马林诺夫斯基为其所写的序言中见出一斑。序言首先强调“本书让我们注意的并不是一个小小的微不足道的部落,而是世界上一个最伟大的国家”。接着认定说“这是一个土生土长的人在本乡人民中间进行工作的成果”。(46)马林诺夫斯基的“序言”写于1938年10月,系为费孝通《江村经济》的英文版而作,汉译本收入《费孝通文集》第2卷,北京:群言出版社,1999年,第214~220页。什么样的成果呢?在这位被誉为人类学的异文化研究开创者看来,即:“通过熟悉一个小村落的生活,我们犹如在显微镜下看到了整个中国的缩影。”(47)参见《费孝通文集》第2卷,北京:群言出版社,1999年,第214~220页。对此,他以充满赞许的口吻对费孝通博士作了高度评价:

如果说人贵有自知之明的话,那么,一个民族研究自己民族的人类学当然是最艰巨的;同样,这也是一个实地调查工作者最珍贵的成就。(48)参见《费孝通文集》第2卷,北京:群言出版社,1999年,第214~220页。

不仅如此,以一位来自非西方国家的留学生论文为例,马林诺夫斯基还毫不犹豫地预言:费孝通式的乡土成果将成为人类学田野工作的里程碑。依我之见,费孝通乡土田野的里程碑意义在于体现了人类学的学科转折,一是本土化的自我研究,二是文明大国的城乡分野。不过展开而论,由其体现的学术转折,并不限于人类学一门,而与当时的众多行业相关。就西学东渐后的近代中国而言,不但有受“五四”新文化浪潮推动、倡导“到民间”和“到乡间”去的“歌谣运动”,也有梁漱溟、晏阳初发动的乡村建设及毛润之等开展的农民考察。若再延伸一些,就人类学中国化的进程来看,则前有严复引进“天演论”、李济开创“石器史”,旁连凌纯声、芮逸夫完成的松花江下游的赫哲族报告与湘西山地的苗疆考察。因此,若以费孝通及其阐述的“乡土中国”为坐标并将中外打通连接的话,其所代表的人类学下乡便呈现为上下纵横、彼此呼应的转向与关联,如图3所示。

费孝通借助人类学田野考察得出的结论是:“从基层上看去,中国社会是乡土性的。那些被称土气的乡下人是中国社会的基层。”(49)费孝通:《乡土中国》,载《费孝通文集》第5卷(1947~1948年),北京:群言出版社,1999年,第316页。其中的“乡”指农耕、农业、农村,“土”代表底层、百姓、村民。这样的表述把作为对象的庞大中国一分为多,揭示其除了具有“官府中国”与“士绅中国”一面外,还并存“乡土中国”这一面,从而,在知识与实践论意义上将其本身固有的整体性予以还原。

图3:(脱贫攻坚)新乡土中国(乡村振兴)

重要的是,费孝通以乡土中国为田野作出的这种关联阐述,比10多年后人类学家罗伯特·雷德菲尔德(Robert Redfield)揭示的“大小传统”早了几乎一代人。

通过在墨西哥乡村进行的田野考察,雷德菲尔德于1958年发表了以《农民社会与文化》为题的专著。通过对人类学理论与方法的系统梳理,雷德菲尔德认为,以往仅限于考察土著式封闭社会的田野工作,不适于多层和开放的复杂社会。他发现,在复杂型的文明社会里总会存在两个传统。“大传统是在学堂或庙堂之内培育出来的,而小传统则是自发地萌发出来的,然后它就在它诞生的那些乡村社区的无知的群众的生活里摸爬滚打挣扎着继续下去。”(50)[美]罗伯特·雷德菲尔德:《农民社会与文化:人类学对文明的一种诠释》,王 莹译,北京:中国社会科学出版社,2013年,第97页。彼此间的关系并非全然隔绝,而是相互联系,生死攸关。雷德菲尔德总结说:

城市与城市之间,农村与农村之间,城市与农村之间都是在交流着的。不仅如此,甚至农村的文化都不是封闭式的。(51)[美]罗伯特·雷德菲尔德:《农民社会与文化:人类学对文明的一种诠释》,王 莹译,北京:中国社会科学出版社,2013年,第3页。

就这样,通过对社会分层的关联对比,雷德菲尔德作出了与费孝通不谋而合的田野转型。彼此都揭示说,与人类学“上山”考察的单一型土著社会不同,文明社会以复杂(复合)兼容为标志,不同层次间内在联系、相互交流,不存在截然对立和封闭。不过尽管如此,在精英掌控、权力不均的二元结构里,城市与乡村存在着不对等的阶序差异。所以费孝通表述乡村时沿用了汉语的传统称谓——“乡下”,人类学家前往乡村去做田野、带城里的学生去调查,乃至将文字输送到乡村则都叫“下乡”,体现出都市至上的居高临下。

或许秉承了老师马林诺夫斯基对“土著人”主位的强调,费孝通对城市自大的惯习加以解构,将城市与乡村视为了各显神通的平行世界,通过文字应否下乡的实例分析,凸显了乡村世界以熟人社会为前提的口语魅力,继而驳斥了把不识字污蔑为“文盲”的城市偏见。也正是以此为基础,费孝通提出了那段彰显文化相对主义的著名对照。他说:

乡下孩子在教室里认字认不过教授们的孩子,和教授们的孩子在田野里捉蚱蜢捉不过乡下孩子,在意义上是相同的。(52)费孝通:《乡土中国》,载《费孝通文集》第5卷(1947~1948年),北京:群言出版社,1999年,第322~323页。

在对“乡土中国”面貌和实质予以揭示的意义上,与费孝通的人类学下乡及其实证阐述形成对照的是文学家鲁迅。鲁迅以《阿Q正传》为代表的系列作品,从挖掘“国民性”的目标出发,刻画了以“未庄”为标志的乡土。与费孝通一样,鲁迅也从乡村来,然后通过提升后的文字表述回到了乡村。他呈现的“未庄”,在社会特质及文化风貌上可以说与“江村”毗邻、同构。鲁迅描绘说:

未庄本不是大村镇,不多时便走尽了。村外多是水田,满眼是新秧的嫩绿,夹着几个圆形的活动的黑点,便是耕田的农夫。(53)鲁 迅:《阿Q正传》,载《鲁迅全集》第1卷,北京:人民文学出版社,2005年,第531页。

费孝通介绍的田野场景是:

我所选择的调查地点叫开弦弓村,坐落在太湖东南岸,位于长江下游,在上海以西约80英里的地方,其地理区域属于长江三角洲。(54)费孝通:《江村经济》,载《费孝通文集》第2卷,北京:群言出版社,1999年,第7页。

与费孝通为家乡开弦弓村取了学名“江村”一样,(55)参见费孝通《江村经济》,载《费孝通文集》第2卷,北京:群言出版社,1999年。鲁迅也在之前就为同乡阿Q的生活地取名“未庄”。该庄看似与鲁迅家乡(绍兴)相关,“未”的含义却隐喻着不定、未名,(56)日本学者松冈俊裕对“未庄”的取名作了较详细的猜测和分析,认为其中的“未”与“羊”“鬼”等有关,寓意深远。参见松冈俊裕《〈阿Q正传〉浅释——“未庄”命名考及其它》,《绍兴文理学院学报》(哲学社会科学版)1996年第3期。用评论者的阐释说,还泛指了整个中国的乡村世界。(57)刘九生:《雄踞的斯芬克斯:论“我的阿Q”》,《陕西师范大学学报》(哲学社会科学版)2007年第3期。由此可见,鲁迅的“未庄社会”用小说方式刻画了文学的“中国乡土”,费孝通的“江村经济”则以民族志文体深描了人类学的“乡土中国”。在源自田野并反哺社会的意义上,二者异曲同工,体现了文学与人类学在现代中国的虚实交映、呼应配合。不过,被人类学科学民族志抽象后的“江村”乡民无名无姓,缺少血肉,小说中的“未庄”人物却喜怒兼具,栩栩如生。用周作人形容的话说,其主人公阿Q堪与奥林匹斯山的众神相比:

他像希腊神话里的众赐的一样,承受了噩梦似的四千年来的经验所造成的一切“谱”上的规则,包括对于生命幸福名誉道德的意见,提炼精粹,凝为固体,所以实在是一幅中国人坏品性的“混合照相”。(58)周作人:《关于阿Q》(该文发表于1922年《晨报》副刊),载周作人《鲁迅的青年时代》,石家庄:河北教育出版社,2002年,第112~113页。

将费孝通与鲁迅并举的分析表明,仅以西学东渐后的现代中国为例,学术意义的“人类学下乡”也并非新兴学科的独家孤证,而与同时期从观念到实践的社会潮流广泛相连。在这一共享互动的结构中,科学实证的田野工作与文学想象的虚拟表述不仅不相冲突,反倒形成了虚实互补的关联印证。在这点上,著名的批评家雷蒙·威廉斯(Raymond Henry Williams)亦有过深刻论述。其以19世纪英格兰作家有关乡村描写的现代小说为例,不仅挖掘了其中对乡村现实的深厚揭示,并展现了其与城市兴衰的对比关联。在这个意义上可以说,威廉斯是把英格兰乡土文学当做民族志那样来对待的。因此照他看来,英格兰作家们依托社会现实进行的乡村描写,就如人类学家通过田野下乡提交的“深描”报告一般,都可以从中提升出可供参鉴的理性结论。在论著《现代小说中的乡村与城市》(TheCountryandtheCityintheMordernNovel)里,威廉斯认为“自资本主义农业生产方式产生初期开始——我们乡村和城市最深刻的意象一直非常明显地充当着对整个社会发展的反应方式”。继而强调说:

这就是为什么最终我们决不能将自己局限于城市和乡村形象之间的对比,而是要进一步看到它们之间的相互关系,并通过这些相互关系看到潜在危机的真实形态。(59)[英]雷蒙·威廉斯:《乡村与城市》,韩子满等译,北京:商务印书馆,2013年,第401页。需要指出的是,汉译本将原著名称里的“现代小说”加以删除是极不妥的,非但损害了原意,并且遮蔽了作者倡导从文学看世界的认识论价值。

这样的判断与学术界阅读费孝通作品后的众多结论几乎一致。费孝通当年的另一位老师丹尼森·罗斯爵士评价说,“没有其他作品能够如此深入地理解并以第一手材料描述了中国乡村社区的全部生活”。(60)转引自马林诺夫斯基为费孝通《江村经济》写的序言,载《费孝通文集》第2卷,北京:群言出版社,1999年,第218页。另有中国学者作了与本土化关联的学术发挥,指出:

《江村经济》一书以小见大,从中国江南一个村庄农民的“消费、生产、分配和交换”等实际生产和生活过程来探讨中国基层社区的社会结构和社会变迁过程,并试图以此为基础进一步把握中国社会在当代条件下的宏观社会变迁过程以及可能的应付之道。(61)甘 阳:《中国社会研究本土化的开端:〈江村经济〉再认识》,《书城》2005年第5期。

可见,费孝通代表的人类学“下乡”,已远非仅限于对田野考察之经典范式的转点迁移,而已与该学科整体视域的内外拓展及参与实践的使命延伸密切相关联了。进一步看,因为见到了复杂型社会内部乡村与城市的相互关联,于是也就自然而然地通过“人类学下乡”的开启而为“人类学进城”作了学理与经验的铺垫。