内蒙古三河铅锌矿床的矿化特征及构造控矿规律

2022-03-17毕亚强李永新陈文科马虎彪于超冯宇周林岳雷杨在京扈德峰

毕亚强李永新陈文科马虎彪于 超冯 宇周 林岳 雷杨在京扈德峰

1.呼伦贝尔山金矿业有限公司,内蒙古 呼伦贝尔 022357;

2.北京科技大学土木与资源工程学院,北京 100083

三河铅锌矿床位于内蒙古自治区根河市得耳布尔镇南西,是得尔布干多金属成矿带的重要组成部分。区域内已发现有比利亚谷、二道河子、甲乌拉-查干布拉根等一系列大中型铅锌(银)矿床(李进文等,2011;段明新等,2014;戴蒙等,2016),显示出巨大的找矿潜力。相关学者对三河矿区的构造特征(李永新等,2020)、成矿流体来源(赵岩等,2018)、成矿年龄(明珠等,2015;赵岩等,2017)、矿区地质特征 (毛爱生等,2007)和成矿物质组成(池贵军,2003)等进行了初步的工作,但总体研究仍较为薄弱。矿区目前包括双顶山、高包山、绿荫山、斧刃山和向阳山5个矿段,其中双顶山矿段为矿区主要的生产矿段。矿区共探明矿石量24 Mt (122b+333),金属量Pb 0.48 Mt,Zn 0.64 Mt。截止至2021年6月,矿区保有矿石量6.3 Mt,按目前三河铅锌矿日处理3000 t矿石计算,其服务年限不足6年。保有资源量不足是目前矿山面临的首要问题,制约了矿山的进一步发展和地方经济稳定。相关研究表明三河铅锌矿床属于浅成低温热液脉型矿床(赵岩,2017),三河铅锌矿床已发现的矿体和矿化均受断裂构造控制(李永新等,2020),对于构造控制的热液脉型铅锌矿床,其构造及蚀变的分布规律是指导矿区找矿的最重要依据(陈柏林,2020;赵冻等,2020)。但由于矿区断裂构造复杂、期次多,对控矿构造的类型、产状变化规律及断裂构造与矿化、蚀变的关系目前尚不清楚。文章在系统总结已有资料基础上,通过详细的井下地质调研、勘查资料综合分析、断裂构造产状分析、脉体类型及矿物组合、蚀变类型及蚀变矿物组合等的综合分析,探讨了三河铅锌矿床控矿构造特征、空间分布规律及构造与矿化、蚀变的关系,为矿区深部及外围找矿提供了新的思路。

1 区域地质背景

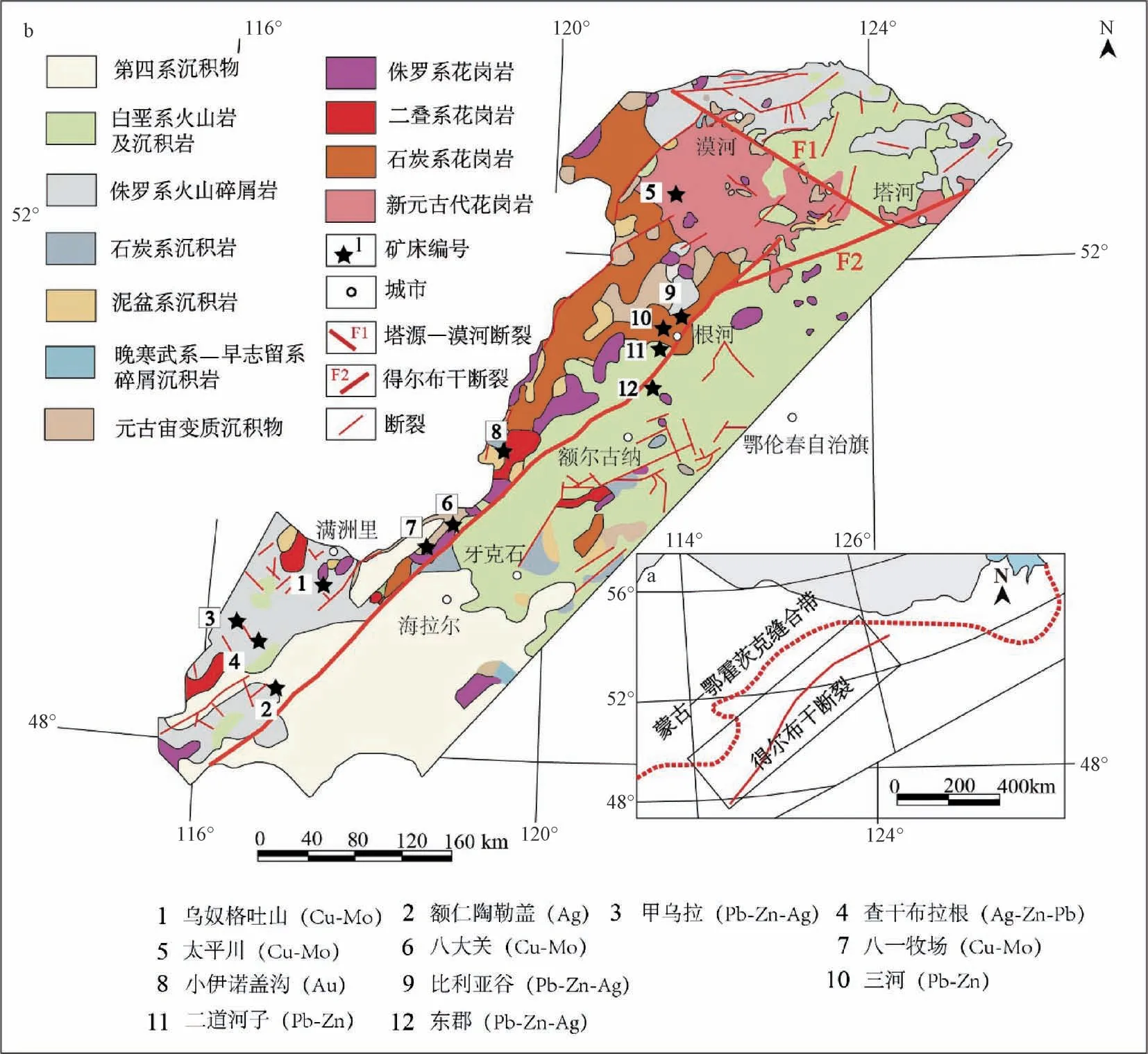

三河铅锌矿床大地构造上位于中亚造山带东段额尔古纳地块的东缘(图1;李锦轶,1986)。额尔古纳地块为古生代由多个微陆块拼合的产物(Li, 2006; Liu et al., 2017;张岳桥和董树文,2019),并经历了中生代蒙古-鄂霍茨克和环太平洋构造体系的叠加与改造(葛文春等,2001,2005a, 2005b;林强等,2003;Wang et al., 2006; Xu et al., 2009; Wu et al., 2011;陈崇阳等,2016),多期多阶段的构造岩浆事件造就了该区多种类型的成矿作用和独特的成矿系统(武广,2006)。

图1 额尔古纳及周边地区区域地质图(据武广等,2014;徐志刚等,2008修改)Fig.1 Regional geological map of Ergun and surrounding areas (modified after Wu et al., 2014; Xu et al., 2008)(a) Mongolia-Okhotsk suture zone; (b) Distribution of mines in the Ergun and surrounding areas

区域出露地层自元古界到新生界,包括元古界滹沱系和震旦系,岩性主要为长英质片麻岩、斜长角闪岩、绿片岩、长英片岩、大理岩等(孙广瑞等,2002;孙立新等,2013;贾立民等,2018);古生界奥陶系、志留系、泥盆系及石炭系碎屑沉积岩、中酸性火山岩(内蒙古自治区地质矿产局,1991)和浅海相火山碎屑岩(佘宏全等,2012);中生界侏罗系和白垩系中基性—中酸性火山岩、火山碎屑岩系以及含煤沉积建造(李进文等,2011;张斌等,2011;吴涛涛等,2014);新生界全新统第四系陆相沉积物(内蒙古自治区地质矿产局,1991)。

区域内断裂和褶皱构造均较为发育,褶皱构造以兴凯期形成的北东向、北北东向紧闭线型褶皱和燕山期开阔短轴褶皱为主(武广,2006;赵岩,2017)。主要断裂构造包括北东向展布的得尔布干断裂(F2)和北西向展布的塔源-漠河断裂(F1;图1b)。得尔布干大断裂于晚元古代开始活动,显示出继承性以及长期活动的特点(内蒙古自治区区域地质志,1991),特别是中生代再次活化对区内中生代岩浆作用及一系列相关的铅锌银多金属成矿具有明显的控制作用(武广,2006;周振华,2011;双宝,2012)。目前区内已发现的铅锌(银)矿床,如比利亚谷、二道河子、三河以及东郡等(图1),呈北东向沿该断裂分布。

区内岩浆活动强烈,形成了新元古代及兴凯、加里东、海西、印支以及燕山期在内的多期岩浆侵入体(赵岩,2017)。新元古代及兴凯期侵入岩规模较大,主要分布在塔源-漠河断裂(F1)的西南侧和塔河市的东侧;海西期侵入岩多呈岩基呈北东向带状展布,主要分布于额尔古纳地块的乌奴格吐山-查干布拉根、小伊诺盖沟以及在三河-二道河子的西北区域;印支期侵入岩规模一般很小,未见明显出露;燕山期侵入岩主要在嵯岗-得耳布尔一带发育,与区内斑岩型铜(钨)钼矿床及铅锌银多金属矿床的成矿有关 (Guo et al., 2016; Li et al., 2016)。

2 矿床地质特征

矿区范围内出露地层的时代比较单一,主要为侏罗系上统塔木兰沟组角闪安山岩、安山岩、安山质火山碎屑岩,此外还有零星分布的满克头鄂博组英安岩-流纹岩、流纹斑岩以及第四系全新统现代松散堆积物(图2)。赵岩(2017)根据火山岩岩石组合、火山岩同位素年代学、喷发间断的沉积标志以及地层间的接触关系,将区内晚中生代火山作用分为塔木兰沟、上库力及梅勒图3个较大旋回。其中塔木兰沟火山旋回包括中侏罗统塔木兰沟组和上侏罗统的满克头鄂博组火山岩,岩性组合为橄榄玄武岩、玄武岩、玄武安山岩、安山岩、英安岩-流纹岩及少量中基性和酸性火山碎屑岩,玄武岩和玄武安山岩在矿区地表未出露。

图2 三河铅锌矿床矿区地质图Fig.2 Geological map of the Sanhe Pb-Zn deposit

矿区内褶皱和断裂构造发育,褶皱构造主要表现为宽缓的火山穹窿构造——比利亚背斜。矿区的断裂构造按走向可分为北西西—北西(主要为北西西)、北北西、北北东—北东(主要为北北东)和近南北向4组,特别是在双顶山矿段发育较为密集,且部分断裂中被闪斜煌斑岩或正长斑岩充填。

矿区出露的侵入岩主要为沿比利亚背斜轴部侵入的不规则的燕山期小岩株和岩脉,岩性包括正长斑岩和闪斜煌斑岩。正长斑岩常呈小岩株侵位于塔木兰沟组角闪安山岩中,而闪斜煌斑岩多呈岩脉或岩墙产出,并常与正长斑岩紧密伴生。

矿区目前包括双顶山、高包山、绿荫山、斧刃山和向阳山5个矿段,其中双顶山矿段为矿区主要的生产矿段。矿区内矿体呈脉状,走向北西西,少数为走向北西,倾向可分南南西—南西和北北东—北东两组,倾角57°~79°,个别可达85°,总体产状较陡。其中主要的矿体走向北西西、倾向南南西。从双顶山矿段27号勘探线钻孔剖面图可以看出(图3),矿体产状总体较为稳定,但存在一定的波状起伏和膨缩现象,并可见与主矿体平行的次级断裂控制的小规模矿体。

图3 三河矿区双顶山矿段27号勘探线钻孔剖面图Fig.3 Drilling profile of the No.27 exploration line in the Shuangdingshan section of the Sanhe mining area

3 断裂与蚀变、矿化的空间关系

3.1 矿区断裂的空间分布及产状特征

双顶山矿段断裂构造主要为北西西向、北北西向和北北东向,少数为北西、北东(图4),北西西向、北北西向和北北东向断裂共同构成了矿区的主要断裂构造格局。

图4 三河铅锌矿区双顶山矿段断裂构造简图Fig.4 Schematic diagram showing the faulted structure in the Shuangdingshan section of the Sanhe Pb-Zn mining area

北西西向(局部呈北西向)断裂走向上较为稳定,规模较大,走向上可断续延伸数百米到数千米。断裂野外主要表现为蚀变破碎带、构造片理化带,局部发育石英-碳酸盐胶结的角砾岩脉,倾向总体南南西,倾角多在70°~85°之间。双顶山矿段内北西西向断裂总体可分为3组,每组由一系列近平行的断裂组成,断裂沿走向和倾向可见分支复合(图5a)和尖灭再现。从断裂边部发育的羽状裂隙(图5b)可以看出,其具有左行走滑的特征。断裂尖灭再现处可见具有张性充填特征的碳酸盐脉,也显示出走滑断裂的特征。

图5 北西西向断裂中碳酸盐脉的分支复合及边部的羽状裂隙Fig.5 The branching and recombination of carbonate veins in the NWW-trending fault and the pinnate fissures at the edges(a) Branching complex of carbonate veins; (b) Pinnate fissures at the edges of carbonate veins Ank-Iron dolomite; Dol-Dolomite; Qtz-Quartz; Chl-Chlorite; Gn-Galena; Sp-Sphalerite

北北西向与北北东向断裂的野外表现较为一致,常可见其中被正长斑岩、闪斜煌斑岩或石英脉、方解石±石英±萤石±黏土矿脉等所充填,应为同一构造应力场下形成的共扼断裂。该组断裂分枝分叉和侧列现象发育,且单个断裂的产状也常有一定的波状起伏,因此井下获得的断裂产状变化较大。北北西断裂走向325°~350°,倾向北东东或南西西,倾角46°~87°。北北东向断裂走向15°~65°,倾向北西或南东,倾角50°~86°。北北西向与北北东向断裂及充填其中的闪斜煌斑岩脉、正长斑岩脉可切穿北西西向断裂及其中的含矿碳酸盐-石英脉(图6a),表明其为成矿后产物。断裂中的石英或碳酸盐脉中晶洞状构造、皮壳状构造、角砾状构造等张性充填形成的构造特征发育,且脉体形态各异,常呈分枝分叉或不规则的透镜状,并显示出一定的侧列规律(图6b)。该组断裂的断距一般较小或无明显断距。

图6 矿区不同脉体之间的穿插关系Fig.6 Interspersed relationship between different veins in the mining area(a) Clay minerals, quartz and calcite veins cut through tensile quartz veins; (b) Quartz and calcite veins discontinue ore-bearing ironmanganese carbonate veinsAnk-Iron dolomite; Dol-Dolomite; Qtz-Quartz; Cal-Calcite; Chl-Chlorite; Clay-Clay mineral; Gn-Galena; Sp-Sphalerite

3.2 矿区主要脉体类型、产状及脉侧的蚀变特征

热液型矿床在其成矿作用过程中往往伴随热液脉体的形成,而断裂中充填的热液脉体是热液活动的直接证据。不同类型热液脉体的产状、矿物组合以及分布对于指导矿区找矿工作具有重要意义,尤其与成矿作用密切相关的脉体是找矿的重要标志。根据矿区脉体的矿物组合可以将矿区的热液脉体分为4种类型,包括铁锰碳酸盐-硫化物脉、玉髓-细晶石英脉、石英-萤石-黏土矿脉和方解石-(黏土矿物)脉。其中铁锰碳酸盐脉和玉髓-细晶石英脉与矿化关系密切。

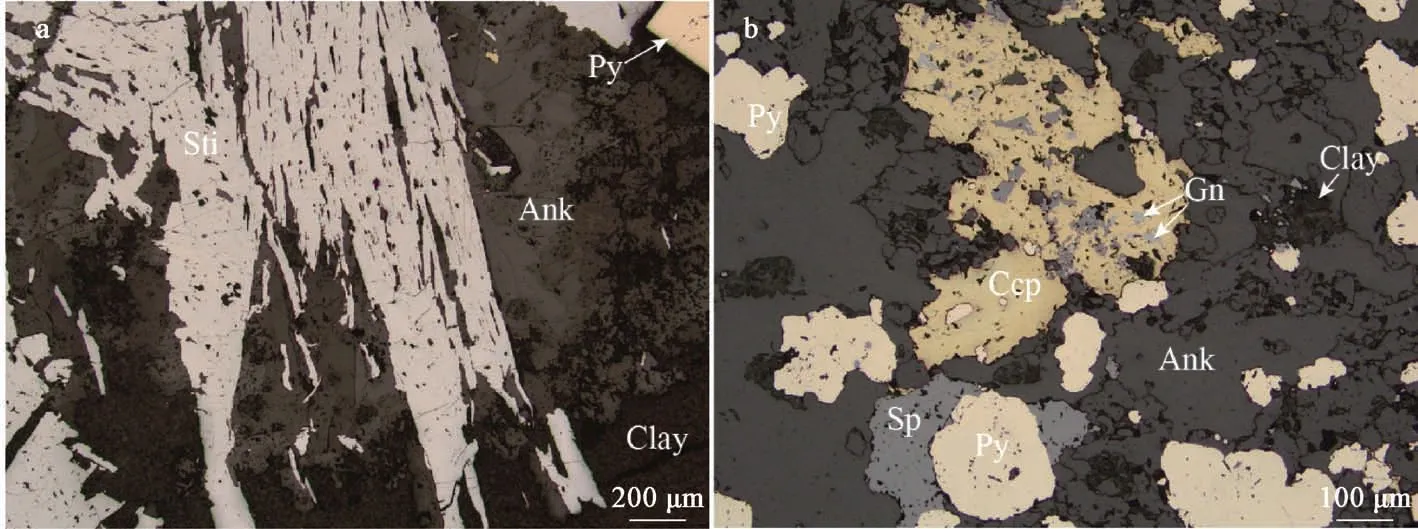

铁锰碳酸盐-硫化物脉:常呈粉色、淡粉色,脉体平直或呈网脉状、囊团状(图7a、7b),局部表现为由铁锰碳酸盐-硫化物胶结的角砾岩脉。脉体主体走向北西西向,部分为北西向,倾向北北东或南南西,与矿体产状一致,常可见分支复合(图5a)及边部的羽状裂隙(图5b),显示了走滑断裂的特征。岩矿相和SEM/EDS结果表明,脉体中矿物组合包括含铁白云石(图8a,图9a、9b)、白云石、石英、方铅矿(图8b,图9c、9d)、闪锌矿(图8b)、黄铁矿、毒砂、黄铜矿、辉锑矿(图8a)、辉银矿和极少量的辉钼矿、含银黝铜矿(图9d)等,其中黝铜矿主要在方铅矿和闪锌矿中呈显微包裹物。脉体与围岩的界线清晰,脉壁平直或不规则状。脉内常可见对称条带状构造,中部为含铁白云石、白云石,边部发育闪锌矿、方铅矿,局部可见边部发育石英(图7b),脉侧围岩中可见绿泥石化(图7a、7b)、硅化和黄铁矿化蚀变。

图7 矿区主要热液脉体类型Fig.7 Main types of hydrothermal veins in the mining area(a) Iron-manganese carbonate veins with dark sulfide; (b) Calcite veins disjoint ore-bearing veins; (c) Iron-manganese carbonate veins with Pb-Zn mineralization; (d) Clay mineral veins cut through ore-bearing iron-manganese carbonate veinsAnk-Iron dolomite; Dol-Dolomite; Qtz-Quartz; Chl-Chlorite; Cal-Calcite; Clay-Clay mineral; Gn-Galena; Sp-Sphalerite; Sulf-Sulfide

图8 矿区常见金属矿物组合Fig.8 Common metal mineral combinations in the mining area(a) Stibnite and pyrite at the same time as iron-bearing dolomite; (b) Metal sulfides such as galena and sphalerite at the same time as fine-crystal quartzSti-Stibnite; Py-Pyrite; Ccp-Chalcopyrite; Sp-Sphalerite; Gn-Galena; Ank-Iron dolomite; Clay-Clay mineral

图9 主要矿石矿物SEM/EDS分析Fig.9 SEM/EDS analysis of main ore mineralsAnk-Iron dolomite; Qtz-Quartz; Clay-Clay mineral; Ap-Apatite; Rt-Rutile; Brt-Barite; Gn-Galena; Py-Pyrite; Ccp-Chalcopyrite; Tet-Tetrahedrite

玉髓-细晶石英脉:常呈脉状—网脉状产于北西西向(局部为北西向)断裂构造中,脉体常呈板状、不规则状或透镜状,分支复合常见。玉髓-细晶石英脉边部发育玉髓,中部常见有石英晶洞,显示张性裂隙充填的特征,局部发育不规则状角砾岩脉。脉体中矿物组合主要为玉髓、石英和黄铁矿,并含少量含铁白云石、白云石及方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、含银黝铜矿、辉银矿等。从矿物组合和脉体特征看,其应与铁锰碳酸盐脉为同期产物。其脉侧蚀变以绿泥石化、硅化和黄铁矿化为特征。

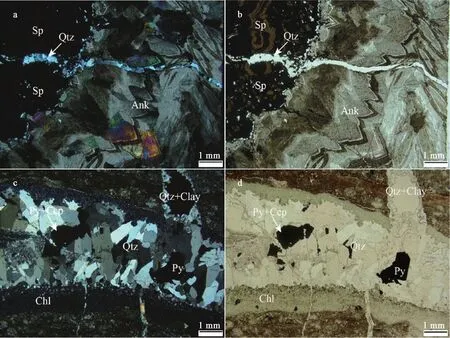

石英-萤石-黏土矿脉:常产于煌斑岩脉与围岩的接触带或围岩中的北北东—北东或北北西向断裂和裂隙中,宽度在几厘米到几十厘米不等。井下常见石英-(萤石)-黏土矿脉切穿或错断含矿铁锰碳酸盐-硫化物脉(图10a、10b)及早期石英脉(图6a,图10c、10d)。脉体中矿物组合主要为石英、方解石、萤石、黏土矿物和少量的黄铁矿,未见方铅矿和闪锌矿。其脉侧蚀变主要表现为黏土矿化和少量黄铁矿化,如安山岩中斜长石的黏土矿化及其中暗色矿物的黄铁矿化。

图10 部分脉体穿插关系的正交偏光和单偏光显微照片Fig.10 Cross-polarized light (a, c) and single-polarized light (b, d) micrographs of the intervening relationship of part of the veins(a, b) Quartz veins cut through ore-bearing iron-manganese dolomite veins; (c, d) Quartz and clay mineral veins cut through oreforming quartz and chlorite veins Ank-Iron dolomite; Qtz-Quartz; Chl-Chlorite; Clay-Clay mineral; Sp-Sphalerite; Py-Pyrite; Ccp-Chalcopyrite

方解石-(黏土矿物)脉:常产于闪斜煌斑岩脉岩与围岩的接触带或围岩裂隙中。脉体走向北北西向或北北东—北东向,可切穿或错断含矿铁锰碳酸盐脉、细晶石英脉(图7c)。脉体常呈白色或黄白色,矿物组合主要为方解石、少量的石英、黏土矿物和黄铁矿。方解石脉的脉侧一般蚀变不发育,少数可见黏土矿化和黄铁矿化。

3.3 矿区矿体的产状及构造控制

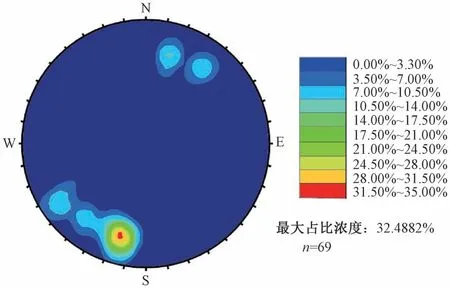

目前已发现的69条矿体均呈北西西、北西走向。从矿区主要矿体的产状统计结果(图11)可以看出,矿区矿体走向主体为北西西,少数为北西,倾向以南南西为主,倾角较陡,并发育少量倾向北北东、北东和南西的矿体。矿区的矿体按倾向不同可分为两组,一组倾向南南西—南西,另一组为倾向北北东—北东。已有勘查资料表明,不同赋矿标高的主要矿体在倾向、倾角上均没有明显变化,产状总体较为稳定,但有一定的波状起伏。结合井下观察结果,矿区的含矿碳酸盐脉和石英脉主要受北西西向断裂控制,这与矿体产状的统计结果吻合,表明矿区主控矿构造为北西西走向,且主控矿断裂倾向南南西。

图11 矿区主要矿体产状统计等密度图(n=69)Fig.11 Isodensity map showing the occurrence statistics of the main ore bodies (n=69) in the mining area

4 讨论

4.1 矿床形成的构造背景

许多热液矿床的分布均显示出与断裂或地壳中的不连续带有关(Kutina, 1999),如造山型金矿 (Groves et al., 1998; Goldfarb et al., 2001)、斑岩铜金矿(Sillitoe, 2000)等。特定矿床类型的空间分布样式及与相关地质要素的关系研究可以帮助判断控制矿床形成的地质因素,也是区域找矿预测的主要依据(Carranza, 2009)。世界已知一些超大型矿床的分布区常围绕一些超壳断裂分布(Jaques et al., 2002),而矿床的分布则与大型构造的次级构造有关(Robert, 1990),这些次级构造扮演了流体通道的角色 (Sibson et al., 1988; Cox et al., 2001; Chernicoff et al., 2002)。

区内已知的内生金属矿床均沿得尔布干断裂两侧分布,且主要分布于断裂西侧(李进文等,2006),表明得尔布干断裂与成矿有一定的关系。得尔布干大断裂作为额尔古纳地块与鄂伦春-华力西褶皱带的重要分界线,于晚元古代开始活动,但具继承性以及长期活动的特征(内蒙古自治区区域地质志,1991)。在新元古代—中生代,由于该区经历了从古亚洲洋构造域向古太平洋构造域转变的多期构造岩浆事件,造成得尔布干断裂经历了多期的再活化过程,并控制了深部岩浆的上侵和金属矿床的分布。地球物理资料表明,得尔布干断裂下部向北西陡倾,浅部倾向南东(段鹏和方洪宾,2003),由于流体向上运移,因此上盘更有利于矿化的形成,这可能是造成区内主要矿床均分布于断裂西侧的原因。

三河矿区位于中亚造山带东段。中亚造山带是世界上保存最好的元古宙—显生宙增生造山带,其总体呈向南凸出的弧型,在矿区附近的构造方向为北东向(Muhtar et al.,2020)。蒙古-鄂霍茨克构造带是中亚造山带的重要组成部分,在东亚大陆形成演化的历史上占有极为重要的地位(李锦轶等,2009)。根据岩石建造,赵越等(1994)认为蒙古-鄂霍茨克构造带是华北板块和西伯利亚板块之间的最后缝合带,并经历了一期强烈的俯冲碰撞或多期同向的俯冲碰撞作用(黄始琪等,2014),这可能是北西西向断裂早期具有压性特征的原因。晚侏罗世该区受古太平洋板块对中亚地区的远程影响,其构造应力场转为北西—南东向挤压,并诱发了北东向得尔布干断裂及与之平行的次级断裂的左行走滑。北东向断裂的左行走滑至使先期形成的北西西向压性断裂活化,并显示出张性的特征,这为成矿流体运移提供了通道和矿质沉淀场所。三河铅锌的闪锌矿的Rb-Sr定年结果(141. 6±1.9Ma;赵岩等,2017)也表明,其成矿与古太平洋构造域的远程影响有关(陈志广等,2006;李进文等,2006)。

4.2 矿区主要控矿构造的性质、产状及在找矿中的意义

从矿区已知矿体的产状、空间分布及与矿化相关的脉体的产状可以看出,三河铅锌矿的矿体和矿化明显受断裂构造控制,主控矿断裂走向北西西、倾向南南西。北西西向断裂在矿区,特别是双顶山矿段普遍发育,地表常表现为蚀变片理化带,其走向延伸可达数百米至数千米,且产状较为稳定,显示是先存的剪性断裂的特征,但其中的含矿碳酸盐脉、石英脉常发育晶洞构造和角砾状构造,具有张性充填的特征,表明该断裂为早期剪性断裂再活化的产物。在双顶山矿段,北西西向含矿断裂由南向北其可分为3组(图5),每2组间距约800m左右,有近等间距分布的特征,且每组断裂由主断裂和一系列近平行的或走向相同、倾向不同的次级断裂组成。

从矿体产状的统计结果可以看出,矿区主要控矿断裂为北西西走向,倾向南南西,不同赋矿标高的矿体产状没有明显变化,在走向和倾向上产状均较为稳定,也显示了早期剪性断裂的特点。较大的延伸规模和产状稳定对找矿较为有利。另有部分矿体走向北西西—北西,但倾向为北北东—北东,其可能与主控矿构造的次级断裂有关。从矿区探矿的角度来看,找矿的工程布置应以主控矿构造为主要设计依据,避免次级构造对找矿的误导。对次级断裂控制的小规模矿体宜在生产过程中使用坑内浅钻加以控制。

北北西和北北东向断裂中常被闪斜煌斑岩脉、正长斑岩脉或碳酸盐脉充填,其可切穿矿体和含矿的碳酸盐脉和石英脉,应为成矿后断裂。从成矿后断裂的产状特征(产状不规则、分枝分叉常见,且单个脉体产状呈波状起伏)及其中大量发育的晶洞状构造看,其显示了张性断裂的特征。成矿后断裂对矿体有一定的错断,但断距一般较小或无明显断距,因此对找矿影响不大。

4.3 矿区热液脉体类型、蚀变及对找矿的指示意义

矿区发育多种热液脉体,包括铁锰碳酸盐-硫化物脉、玉髓-细晶石英-硫化物脉、方解石脉、石英-黏土矿脉、硫化物脉等,主要金属矿物包括黄铁矿、闪锌矿、方铅锌、赤铁矿,并发现少量黄铜矿、磁黄铁矿、磁铁矿、黝铜矿、辉银矿等。根据脉体的穿插关系(图7c、7d,图10)和脉体中矿物的生成顺序(图8,图9),可以将矿区的矿化划分为3个阶段:

石英-黄铁矿-赤铁矿-黄铜矿阶段(Ⅰ阶段):主要矿物组合为石英、黄铁矿、黄铜矿、黝铜矿、赤铁矿,并可见少量方解石、磁铁矿和磁黄铁矿、方铅锌、闪锌矿等,可见铅锌矿化,但矿化相对较弱。

铁锰碳酸盐-黄铁矿-铅锌硫化物阶段(Ⅱ阶段):主要矿物组合为含铁白云石、白云石、黄铁矿、方铅矿、闪锌矿及少量的黄铜矿。

方解石-萤石-黏土矿化阶段(Ⅲ阶段):主要矿物组合为黏土矿物、石英、萤石和方解石,并可见少量的黄铁矿。

铁锰碳酸盐-黄铁矿-铅锌硫化物阶段(Ⅱ阶段)为矿区最主要的矿化阶段,其次是石英-黄铁矿-赤铁矿-黄铜矿阶段(Ⅰ阶段),而方解石-萤石-黏土矿化阶段(Ⅲ阶段)中未见铅锌矿化。从不同脉体类型的脉侧蚀变上看,与矿化有关的脉体两侧常发育硅化、绿泥石化和黄铁矿化,而无矿的方解石-萤石-黏土矿脉两侧以黏土化蚀变为特征,并见少量黄铁矿化。根据与矿化相关的脉体类型-蚀变组合可以看出,绿泥石化、黄铁矿化、硅化及铁锰碳酸盐脉发育是找矿的良好标志。

5 结论

(1)根据井下与成矿相关脉体的产状和主要矿体的产状统计结果,主控矿构造在走向和倾向上延伸规模大、产状稳定,但其中常可见张性角砾岩脉或晶洞构造,其应为早期剪性断裂再次活化的产物。

(2)走向北西西、倾向南南西的断裂构造是矿区最为重要的控矿构造。少量倾向北北东、北东和南西的矿体可能与北西西向断裂的次级断裂有关。北西西向断裂中发育铁锰碳酸盐脉,断裂或脉体两侧发育绿泥石化、硅化、黄铁矿化为矿区重要的找矿标志。

(3)北北西和北北东走向断裂为成矿后断裂,其间常被闪斜煌斑岩、正长斑岩脉岩或无矿的方解石脉、黏土矿脉等充填。该组断裂显示了张性断裂的特征,其常错断含矿构造和含矿碳酸盐脉,对矿体有一定的错断,但其断距一般不大,对找矿影响较小。

(4)矿区找矿工程布置应主要依据走向北西西、倾向南南西的主控矿断裂的产状,而对于反倾的次级断裂和其他方向断裂控制的小规模矿体宜在生产过程中通过坑内浅钻加以控制。