基于MSPA和MCR模型的襄阳市生态网络变化研究

2022-03-17张晴郭志威齐开赵丽娅

张晴,郭志威,齐开,赵丽娅

(湖北大学资源环境学院, 湖北 武汉 430062)

0 引言

近年来,我国城市进入快速发展阶段,建设用地增加使绿地空间受到挤压,加剧了景观破碎化,生态网络空间格局变得无序甚至失控[1-3].景观破碎化会导致生态斑块连通性下降,物种扩散难度加大,破坏生物多样性,不利于生态系统健康发展[4-6].生态网络是以生态廊道为纽带,对景观中的斑块进行有效连接,形成一个连续而完整的网络[7-8].构建生态网络并对不同时期的生态网络变化趋势进行分析,提高景观连接度和保护生物多样性,在生态环境修复方面成为一个研究热点[9-10].

国内外学者使用了很多模型和方法对生态网络进行研究.最小累积阻力模型(MCR)由于综合考虑了研究区的地形、地貌、环境等多方面因素,近年来被国内外学者采用[11-12].Knaapen等[13]基于GIS技术,结合MCR模型计算生物经过源地斑块时消耗的最小累积阻力来确定生物迁徙和扩散的最佳路径.李晖等[14]采用MCR模型将香格里拉县的生态用地分为不同安全水平高、中、低三类用地.在利用MCR模型识别核心源地斑块时,专家们大多选择森林公园、自然保护区等具有生物资源丰富的斑块作为核心斑块,忽略了其他斑块在生态网络中的作用,有一定的主观性[3,15].由此,引入偏向测度结构连接性研究的形态学空间分析方法(MSPA)用于生态源地识别[16-18]提高了识别生态源地的科学性,对维持景观连通性和识别重要廊道与斑块具有重要生态意义.目前对生态网络的研究主要集中在生态网络构建方面,较缺少对不同时期下生态网络的变化分析研究.

本研究以襄阳市为研究区,选取1997、2002、2007、2012、2017年5个时间节点的土地利用数据,采用MSPA方法和MCR模型构建襄阳市生态网络并对其变化进行分析与评价,以期为襄阳市生态环境发展提供参考.

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况襄阳市位于湖北省西北部(31°13′~32°37′N,110°45′~113°06′E),南与荆门接壤,北与南阳毗邻,总面积19 774.41 km2.地势西高东低,东部为海拔90~250 m的丘陵,中部多为岗地和平原,西部多为海拔400 m以上的山区.气候属于北亚热带季风气候,四季分明,雨热同期.截至2017年末,常住人口565.4万,地区生产总值为4 064.9亿元,湖北省第二.襄阳市处于经济快速发展时期,建设用地的扩张对周边生态用地和生物迁移扩散等生态过程有一定的不利影响.

1.2 数据来源1)2002年、2012年及2017年的路网数据.2)ASTER GDEM V2全球数字高程系统的DEM高程数据.3)襄阳市1997、2002、2007、2012、2017年5个时相的土地利用数据和landsat-TM影像数据,栅格大小为30 m×30 m.

通过ENVI 5.3平台进行解译,在ArcGIS软件随机生成200个点,将影像解译结果与Google Earth无偏移数据进行对照,准确度均在85%以上,保障影像解译结果满足研究的需要.

1.3 研究方法

1.3.1 基于MSPA方法的景观格局分析 选取研究区5个时相的土地利用数据,利用ArcGIS软件生成土地利用类型图,使用Guidos Toolbox 2.8软件给土地利用类型图赋值,将其转化为以林地为前景,其他用地作为背景的栅格二值图.使用八邻域分析方法,提取得出核心区、孤岛、边缘区等7类景观(如表1)[19].

表1 景观类型及其生态学意义

1.3.2 景观连接度评价 景观连接度可以表征某一景观是否适合生物迁移与扩散,对保护生物多样性和全面发挥生态系统服务功能具有重大生态意义[20-21].本研究选取整体连通性指数(IIC)和可能连通性指数(PC)作为全局指数,中介度指数(BC)和斑块节点度指数(Dg)作为个体指数来反映斑块间的连接情况.各指数计算公式如下:

1)整体连通性指数(IIC)和可能连通性指数(PC).

表达式为:

(1)

(2)

2)中介度指数(BC).

表达式如下:

(3)

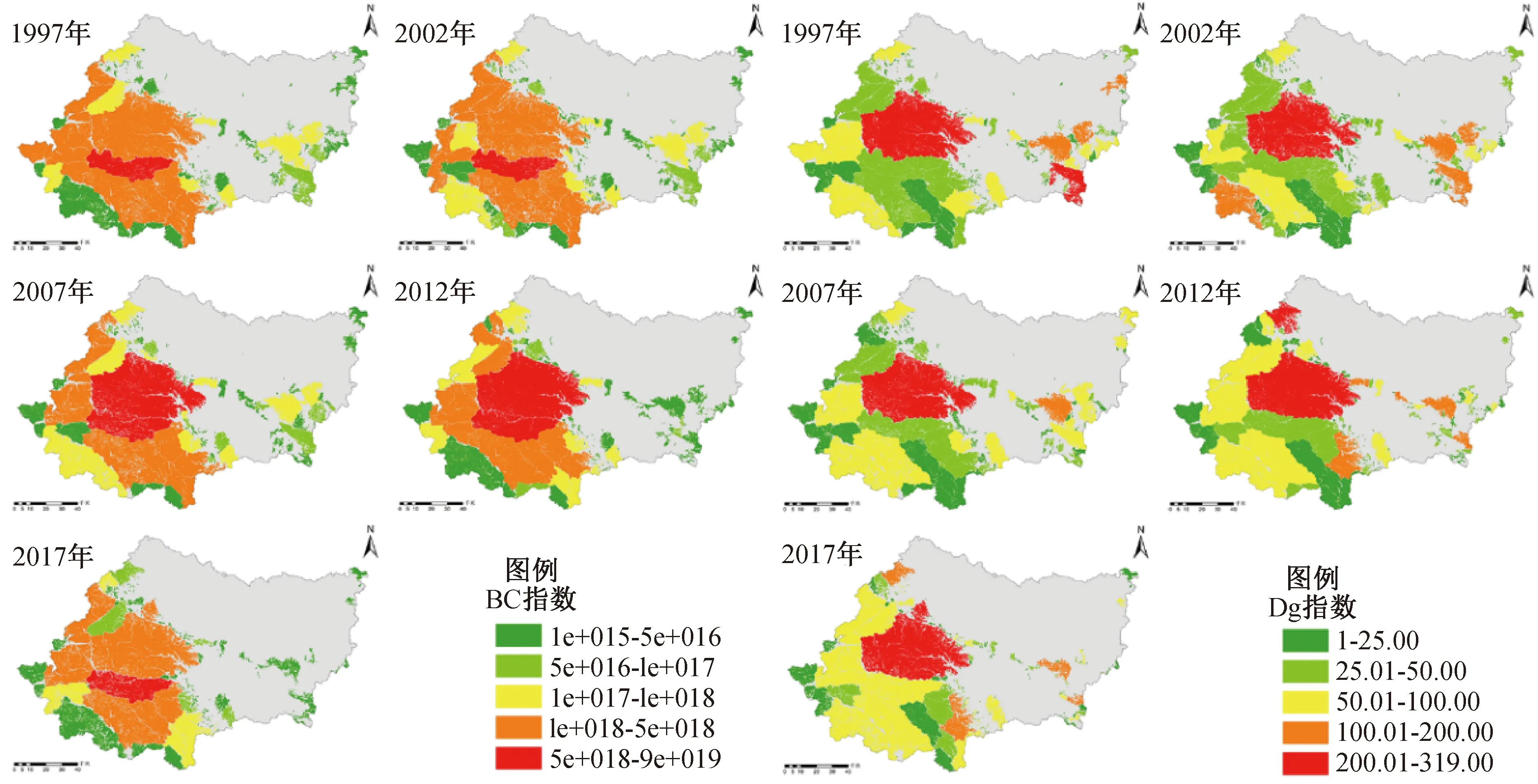

式中,j,k∈{1…n},k 3)斑块节点度指数(Dg). 表达式如下: Dg=|Ni| (4) Dg指数常用于计算斑块的连接能力,反映某一斑块与其他斑块的作用关系.数值越大,表明此斑块与其他斑块的连接度越强. 在中介度指数(BC)和斑块节点度指数(Dg)两个指数的计算中,利用Graphab 2.4软件平台选取1 500 m为最佳连接阈值.提取面积大于25 hm2的核心斑块,在连接阈值下将BC指数与Dg指数归一化处理,最终选取200个核心源地斑块作为生态源地. 1.3.3 基于MCR模型的生态网络构建 MCR模型是计算通过源地斑块间的最小累积阻力来确定生物迁徙和扩散的最佳路径[22].MCR模型公式如下: (5) 式中:Dij表示从源点j到空间单元i的空间距离;Ri表示空间单元i的阻力系数. 表2 阻力因子分级赋值及权重 MCR模型应用的关键在于景观阻力面的设定[23],根据生物在穿越不同的景观时所受的阻力不同[24],选取土地利用类型、高程与坡度等景观阻力因子,结合相关文献资料使用专家调查法对各因子进行赋值[25-28](如表2).使用Linkage Mapper、ArcGIS、Pathmatrix等软件建立廊道时将阈值设定为10 km,采用LinkageMapper 2.0软件平台模拟源地斑块到目标斑块之间的潜在廊道,从而识别潜在生态网络. 1.3.4 网络评价指数 选用常见的网络闭合指数(α)、网络连接度指数(β)以及网络连通率指数(γ)对生态网络进行评价.这3种指数的变化情况反映了研究区生态网络的变化特征,也有助于更好地对空间结构中生态源地与生态廊道连接数量的关系进行研究[11]. 表达式分别为: (6) (7) (8) 式中:a表示潜在生态网络中的廊道数目,b表示网络中的源地斑块数目,P表示网络中无法相互连通的斑块数目.α可以表示网络中的最大可能存在回路与实际回路比,取值范围是[0,1].β表示节点间产生连线的难易程度,取值范围是[0,3],值越大,网络越复杂.γ通常用于描述网络中廊道的数量与最大可能廊道数量的比值,其取值范围是[0,1],当γ=0时,表示节点无连接,当γ=1时,说明每个节点都与其他节点有连接. 2.1 基于MSPA方法的景观格局变化分析从图1可知,核心区斑块集中分布在襄阳市西部和东南部,其他区域零星分布,东西方向连接薄弱,其中东南部斑块在2007年后遭受严重侵蚀甚至部分斑块已经消失. 图1 1997—2017年襄阳市MSPA分析结果 1997—2017年,7类景观中,除支线(增幅6.9%)外,其他6类景观面积均有所下降.其中边缘区下降幅度最大,下降比例为18.6%;孤岛和连接桥的下降比例分别为12.6%和10.5%;核心区作为生态源地,占林地面积的90%以上,其降幅为6.8%;孔隙和环线的变化相对较小,下降比例分别为3.3%和2.0%.不难发现,襄阳市生态用地严重流失,林地面积不断减少,大型的核心区斑块以及边缘地带遭到侵蚀,影响其生态系统的稳定性.7类景观中,除核心区持续下降外,其他景观以2007年为转折点,呈先升后降的倒“V”态势.孤岛是独立的林地斑块,作为生物迁徙过程中的重要踏脚石,占比仅0.2%,大大影响了生物间的迁徙交流(图2). 图2 1997—2017年7类景观面积和占林地面积比例变化图 2.2 景观连接度变化分析1997—2017年,襄阳市景观整体连通性指数(IIC)和可能连通性指数(PC)呈现波动上升趋势,增幅分别为86.2%和8.5%,表明各斑块间的连通性有明显提升,并维持较好水平,物质能量流动方式现阶段没有受到快速城市化进程的影响(图3). 图3 IIC指数和PC指数变化图 由图4可知,BC指数和Dg指数较高的斑块主要分布在襄阳市西部山区,呈中心高四周低的态势,说明中部斑块与周围其他斑块连接紧密,是生态网络中斑块连接的关键地区.其东南部丘陵地区生态斑块的BC指数和Dg指数均呈下降趋势,表明东南部区域的生态环境可能遭到了人为干扰,造成生态结构和生态空间变化,影响生态系统的稳定性,需加强生态廊道的建设来保障各斑块之间的连通性. 图4 BC指数和Dg指数的斑块重要性分布图 2.3 生态网络变化分析1997—2017年,襄阳市生态廊道主要分布在西部山区和东南部丘陵地区,东北部缺少廊道连接(图5).2007年始,西北部连接破碎斑块的廊道中高阻力廊道占比愈来愈高,东南部丘陵地区生态廊道明显减少,城市建设地区的生态网络出现了退化甚至部分斑块消失的现象,这是由于宜城和枣阳人口增加,人类活动对生态景观格局的变化产生了影响. 图5 潜在生态网络阻力分布图 由表3可知,2017年廊道总长度、廊道平均阻力均为最高,廊道总累积阻力仅次于2012年,廊道数量呈现先升后降的趋势,但是廊道平均阻力始终保持上升的趋势.其中廊道阻力与长度比在2以上的廊道数目从43升至74,整体增幅高达72.09%.20年间襄阳市快速城市化发展加剧了生态斑块破碎化,导致连接斑块的廊道数目、长度以及累积阻力均增加,物种迁徙与扩散也愈加困难,生态系统的稳定性和安全性下降. 表3 生态网络廊道统计 2.4 生态网络评价指数变化分析1997—2017年,α指数从0.77下降至0.72,整体呈波动下降趋势,表明生态网络中的回路数量有所下降,物种可选择的迁移通道减少;β指数从2.49降至2.45,表明生态网络的复杂程度有所降低;γ指数从0.85降至0.82,可见生态网络的连通性也在不断下降(表4).不难看出,襄阳市生态网络的回路数量逐渐减少,网络复杂程度降低,连通性逐渐降低,生物之间交流的通道数量下降,物质信息交流难度增加. 表4 生态网络评价指数 3.1 讨论1)1997—2017年,快速城市化的背景下,建设用地不断扩张,襄阳市景观格局变化整体表现为先升后降的倒“V”形态,林地面积以及生态环境质量持续性下降.这与同时期国内其他地区景观格局变化稍有不同,武汉市前期建设用地不断扩张导致生态斑块不断受到侵蚀,国家颁布生态保护政策后景观面积呈现上升趋势[29],北京市从2007年到2017年出现快速城市化现象,消耗了大量自然资源的同时及时实施了“减量建设”政策来控制建设用地扩张,恢复和保护了林地资源[25].2)景观连接度采用BC指数和Dg指数进行分析,应选取合适的距离阈值,距离阈值越大,景观内区域连通性越强[30],考虑到生物实际迁徙距离,设定1 500 m作为距离阈值,超出此距离阈值时,认定两个斑块间无连通性[3],这与韦月玲分析湿地景观格局变化时对距离阈值的研究相一致[31].但是由于不同生物实际迁徙距离不同,因此在距离阈值在不同区域的设定仍存在不确定性.3)从生态网络变化方面来看,襄阳市生态环境现状不容乐观.东南部的生态廊道数量明显减少,高廊道阻力数量增加,这将导致生态网络间的物质能量交换变得困难,斑块之间的可能连接性降低,不利于生物之间的交流.2007年后襄阳市建设用地不断扩张使得城市绿地空间受到挤压,部分小型生态斑块受到侵蚀甚至消失,生态廊道构建阻力加大,网络复杂性不断下降.今后应在现有的生态保护政策下,加强对源地斑块与生态廊道的保护,建立踏脚石斑块来减缓景观破碎化,提高各斑块间的连通性. 3.2 结论1)生态源地斑块主要分布在襄阳市的西部山区和东南部丘陵地区,其他区域呈现零星分布,东西方向连接薄弱.2)2007—2017年,襄阳市东南部斑块受到明显蚕食,廊道数量下降,斑块破碎化程度较高.3)襄阳市林地面积逐年减少,提取的七类景观面积整体呈下降趋势,核心区面积从2007年开始,下降比例达82.2%.但IIC指数和PC指数仍保持在较良好的水平.4)网络评价指数(α指数、β指数和γ指数)从1997年到2017年呈下降趋势,说明襄阳市生态网络的复杂程度下降.

2 结果与分析

3 讨论与结论