气候环境变化对炳灵寺石窟的影响

2022-03-16综合整理

炳灵寺地形地貌条件较为特殊,呈现高山幽谷、深沟险壑的地形特征。在流域特征方面,大寺沟流域的主要支沟为上寺沟、直沟和下寺沟。该流域南北长4.6千米,东西宽约3.6千米。就炳灵寺岩体特征而言,砂岩中碎屑颗粒、充填物较多,碎屑颗粒以石英为主,其次为长石。其它岩屑以泥质胶结为主,还有铁和钙质,粘性小,强度低。炳灵寺现存窟龛216个,造像815尊,壁画900余平方米,佛塔56座,可移动文物438件。

降雨对炳灵寺影响较大,会对石窟造成直接侵蚀,暴雨从山体流到洞窟里,雨水倒灌导致窟内积水。降雨也会造成间接侵蚀,例如岩体渗水;洞窟湿度增大;形成霉菌;风化等。降雨造成的次生灾害威胁最大,例如洪水;泥石流和危岩体。除了降雨,沙尘频率的增多和强度的增大会影响壁画的整个画面清晰度。

近年来对炳灵寺进行了日常维护,例如上寺佛塔保护修复;16窟卧佛病害治理;93窟壁画塑像保护修复;2012年暴雨后受灾窟龛造像抢救性修复;2021年第51窟壁画等保护修复等。也对炳灵寺进行了保护修复项目,包括炳灵寺石窟危岩体加固项目;173龛壁画塑像保护修缮项目;炳灵寺石窟洞沟、上寺文物修缮保护项目等。除此之外也涉及环境治理及预防性项目,包括窟龛门窗修缮;窟前清淤;小流域治理(“炳灵寺大寺沟防洪排沙过程”和“炳灵寺石窟灾后危岩体抢险加固过程”);环境监测;洞窟微环境监测等。

在以后的日常维护中,应该实施更快速、有效、温和的保护手段。与地方政府在保护管理问题上保持协调统一,遗产地保护与区域发展规划相结合,才能实现区域环境的整体治理。

研究概况

石窟寺微环境特点是研究石窟及窟内壁画、造像病害成因的重要切入点之一,也是洞窟及窟内文物长久有利保存必须进行控制的重要因素,而温湿度变化在这些影响因素中有着至关重要的作用,一定程度上左右了洞窟病害的发生发展,特别是窟内盐分的运移带来的破坏。炳灵寺石窟位于甘肃省中部,永靖县城西南约52公里黄河北岸的小积石山中,据气象监测显示,地理气象环境相对于莫高窟降雨量更大,年平均在350毫米,蒸发量1600毫米左右,气候环境更为潮湿,所以洞窟温湿度的变化对文物的破坏更加严重。

169窟为炳灵寺石窟最为久远也是最有价值的洞窟之一,开凿在离地面30米左右高的天然溶洞中,宽27米、深9米、高15米,为半露天式大型洞窟。窟中历经1600多年保存至今的西秦壁画、泥塑色彩艳丽,形态完整,相比下层洞窟病害较少,这与其所处位置及窟内环境密不可分。

为分析区域环境变化特征,并给炳灵寺石窟其他洞窟的病害机理研究提供对比实例,研究人员通过在窟内设立微环境监测系统,并对监测数据进行详细分析。

炳灵寺石窟立面测绘图及169窟位置 (1967年)

检测结果

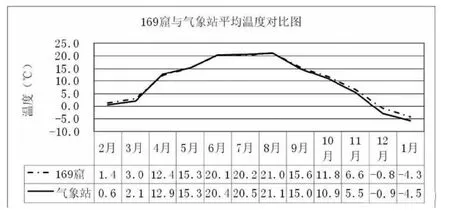

研究人员根据2011年2月至2012年1月这12个月的温湿度监测数据与窟外全自动气象监测站的数据对比,得出以下结论:

(一)温度

1平均温度分析

据温度监测数据如图所示,整体来看169窟内温度与窟外气象站监测温度有着相同的季节变化规律,温度从2月份逐步呈阶梯式上升直至8月达到最高,从8月至1月温度呈线性方式下降,1月份达到最低温度。

六七八月炳灵寺石窟温度最高,169窟内平均温度与窟外几近相同,平均温度20.7摄氏度,而随着季节转凉,窟外的温度下降速率及幅度明显比窟内较大,但从2月~6月的气温上升速率却基本相同。

169窑与气象站平均气温对比图

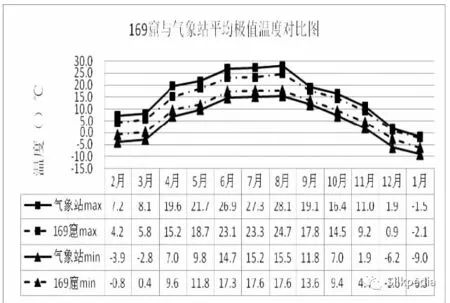

2极值温度对比分析

169窟与窟外平均极值温度变化存在显著差异(图3),窟外的极值温度较窟内高温更高,低温更低。将同月份窟外与窟内极值温度做绝对差值分析,如图显示窟内外高低温差值变化正好相反(图4),在气温回暖季节,高温是洞窟内温度变化的主导因子,相反在气温逐步降低的季节低温成为主要变化因子。高低温差变化曲线在3月末9月初出现两条交点,这两点正好是窟内外热量交换的临界点,表示此时间段内洞窟与外界热量交换保持平衡,3月~8月洞窟从外界吸收热量,9月至来年2月洞窟向外界释放热量。

图3 169窟内外平均极值温度对比图

图4 169窟内外极值温度差变化曲线

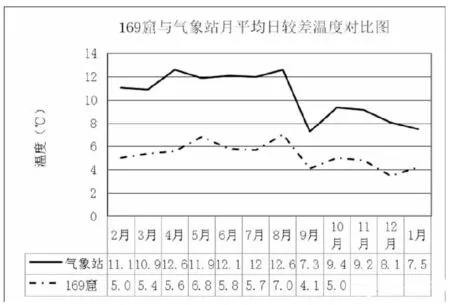

3月平均日较差值分析

通过一年时间段内169窟与气象站每月平均日较差值数据(图5),整体来看窟外的温度变化比窟内剧烈,并且变化幅度与季节有着鲜明的联系,春夏季节窟内外温度的变化都较大,秋冬季节温度变化幅度缩小。从窟内外温度变化差异来看,洞窟外温度变化最大的是4月和8月,月平均较差达到12.6摄氏度,窟内则是5月和8月温差最大为7摄氏度左右,说明在温度从春季到夏季转暖过程中,洞窟围岩的物理特性决定了洞窟内温度的升高是个逐步的过程,有着一个月的滞后期;温度变化最小时窟外在9月,窟内在12月。

图5 169窟与气象站月平均日较差温度对比

(二)相对湿度

炳灵寺石窟位于刘家峡水库上游库尾,窟区内湿度变化不单受降雨影响,每年12月左右至来年5月水库蓄水带来的湿度变化也较为严重,据监测数据,1968年建成水库后,炳灵寺石窟年均降雨量增加21%。

炳灵寺石窟岩石为岩屑长石石英砂岩,泥质胶结,169窟内岩石胶结质中蒙脱石含量为38%,孔隙率14.94%,吸水率3.59%,在高湿环境下岩石物理力学性能发生改变,加之温度等的作用下湿度反复变化导致岩石风化,对洞窟及窟内文物造成破坏。

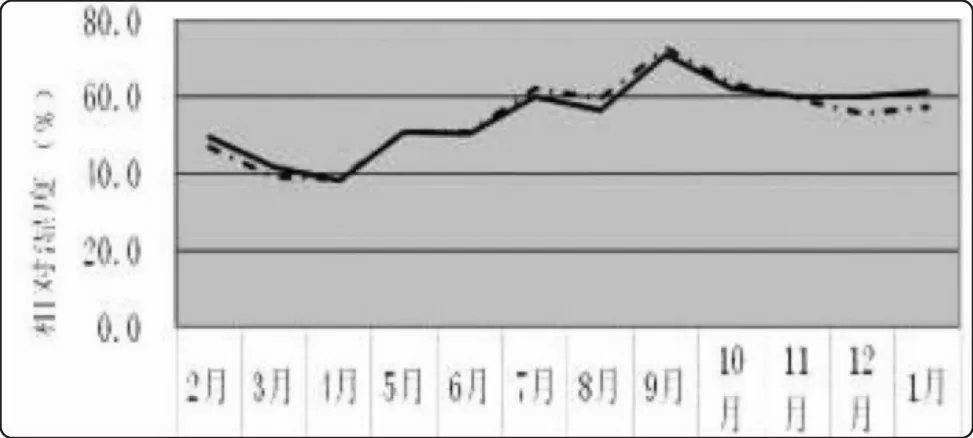

1 平均相对湿度

对169窟及窟外相对湿度的监测对比可看出(图6),相对湿度变化窟内外基本保持相同趋势,整体受季节温度变化及降雨量的影响较为明显。

图6 169窟与气象站平均相对湿度对比

对湿度小所以降低了洞窟内平均相对湿度。

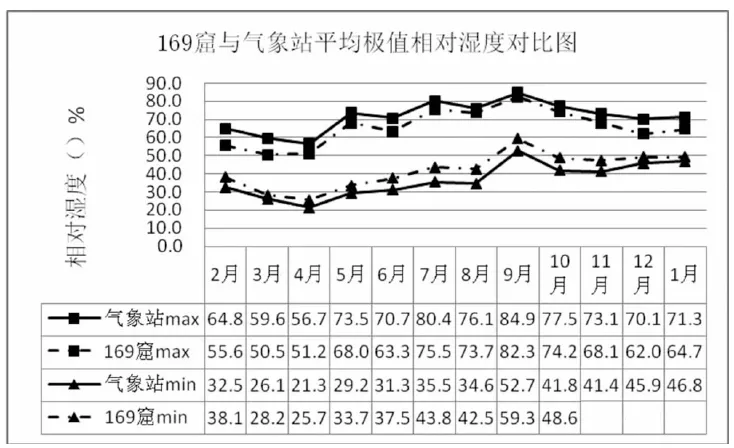

2 平均极值相对湿度对比分析

对比169窟与窟外平均极值相对湿度,整体走势与平均相对湿度基本相同(图7),169窟内平均最高湿度全年比窟外低,而平均最低湿度比窟外高。说明了在4月~10月的温度回升至最高温过程中,伴随着降雨量的增加,洞窟内相对湿度产生高低变化,其低值区域是维持在一个较高相对湿度的水平,这部分湿度在这个时间段内所占比重较大,是影响窟内相对湿度的主要因素,整体拉大了窟内的平均相对湿度,反映在平均相对湿度图上则是高于窟外;而11月~3月份洞窟内平均相对湿度较窟外低,平均最低相对湿度则是高于窟外的,是由于随着温度及降雨量的下降,窟内较高相对湿度所占比重较大为主导因素,其整体比窟外相对湿度小所以降低了洞窟内平均相对湿度。

图7 169窟内外极值相对湿度差值曲线

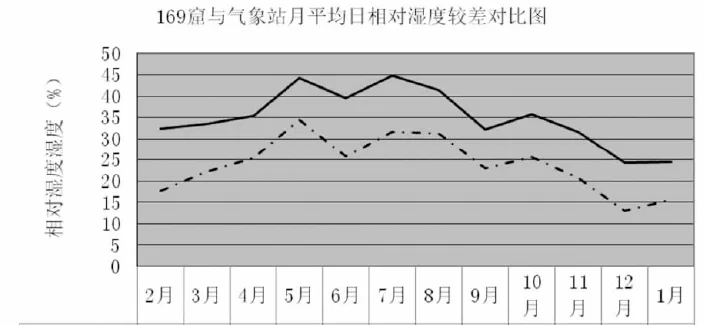

3 月平均相对湿度日较差值

月平均日较差值反映了一年中每月相对湿度的平均变化幅度(图8),169窟与窟外变化趋势相同,随着季节变化春夏季相对湿度变化逐步增大,秋冬季则逐步减小,5月和7月变化幅度最大,窟外达到45%,窟内达到34%,变化较为剧烈;12月最小,窟外为24.5%,窟内为15.6%。整体来看全年的相对湿度变化都较大,窟外环境的变化幅度平均比窟内高11%,说明洞窟内对相对湿度变化有着明显的缓冲和调节作用,一定程度上有利于文物的安全保存。

图8 169窟与气象站月平均日相对较差趋势图

研究结论总结

通过对炳灵寺石窟169窟及窟外气象站2011年2月~2012年1月温湿度监测数据初步分析表明:

1) 炳灵寺石窟温度变化有独特地域及季节特点,年最高温度出现在8月份,最低温度在1月。六七八月平均温度相近且维持在较高水平,极值温度与日较差温度也加高,反映出了温度高,高温时间长,温差大的特点。并且窟内外温差变化春夏季较大,秋冬季较小。

2) 169窟围岩与外界环境热量相互交换作用,延缓了窟内温度的变化幅度及时间,窟内温差春夏季节6摄氏度左右,秋冬季4摄氏度左右,分别比窟外低6摄氏度和4摄氏度左右。3月末与9月初是窟内外热量交换的临界点。

3) 相对湿度变化受季节降雨影响明显,全年平均相对湿度较大,窟外高于60%的时间长达5个月,窟内为3个月,平均相对湿度9月达到最高,4月最低。5、7月相对湿度变化最大,12月最小,169窟内分别达到34%及15.6%。

4) 169窟内相对湿度变化规律类似箱体震动模式,即春夏季外界环境湿度逐渐增大过程中,低湿度趋于窟外最高湿度较快,秋冬季则高湿度趋于窟外最低湿度较快。

5) 洞窟围岩对湿度有明显的调节作用,全年窟内相对湿度较差比窟外低11%。