“村景融合”视角下的景郊型乡村规划设计

2022-03-16马毅敏毛华松

马毅敏 毛华松,2

1 重庆大学建筑城规学院 重庆 400030

2 重庆大学山地城镇建设与新技术教育部重点实验室 重庆 400030

随着全域旅游模式的兴起,旅游者逐渐突破传统的旅游空间,活动范围由景区向城市、郊区、乡镇扩散,以大城市或著名景区为中心的旅游圈层结构不断扩展充实[1]。景郊型乡村作为位于除大中城市以外的景区周围旅游路线上的小居民点[2],自然与人文资源丰富[3]。因此,依托景区客源的外溢和旅游产业的联动性,基于乡村资源发展旅游,成为这类村落转型的重要方向,景郊型乡村也成为协调区域统筹发展的重点扶持区域和景区旅游转型、扩容提质的重要地域依托[4]。

在旅游转型中,由自然生态、经济生产、居住生活3部分融合形成的乡村有机系统在各种因素作用下不断演化[5-7],一些率先转型的村镇由于建设模式偏差、发展空间与动力不足、生态环境恶化,其旅游收入增速降低,地域文化受到侵蚀,步入停滞和后停滞阶段[8]。景郊型乡村在旅游转型中受到内生发展与外源景区的驱动,面临乡村振兴、景区扩容提质、区域均衡发展的多元发展目标,以及服务当地村民、景区客源、地方政府与投资者的复杂需求,承载传统乡村活动与旅游活动介入下的村落空间的使用矛盾[3]。因此,整合驱动景郊型乡村旅游转型的内外因素,即从村落与景区二者的互动关系出发,探索实现“村-景”系统内各方利益协调和资源优化配置的发展模式是这类村落发展建设的关键。本文引入“村景融合”的乡村旅游发展模式,在深入分析村落与景区互动关系的基础上,总结融合过程中村落与景区相互作用而产生的积极与消极影响及空间表征,综合优势与挑战,以乡村生态、生活、生产空间为本体,构建“村-景”空间互应、资源共享、功能互补、效益互显的集约化共同体[9]和宜居、宜业、宜游的乡村发展模型,并结合重庆市椅子村的规划设计案例阐释模型的具体应用。

1 景郊型乡村“村景融合”发展优势与挑战

景区周边旅游村落的发展是地理学界的研究热点,研究重点为这类村落在旅游转型中的格局演变、驱动机制、现状问题,同时也对其优化路径进行探讨[4,6,10]。本文通过景区周边乡村以及乡村旅游转型的相关研究,总结村落与景区的正向、负向作用关系(图1),分析景区带动村落发展的优势与旅游要素集聚带来的胁迫效应,为后续发展模型构建提供依据。

图1 景郊型乡村与近邻景区的互动发展关系

1.1 “村-景”良性互动的优势

1)以景带村。景区的旅游市场需求是村落转型与空间重构的根本诱因[11]。景郊型旅游村镇与景区平均处于1 h车程范围内[8],村落是游客往来景区途中的停留地及扩散目的地,具有发展旅游的潜力以及与景区正向耦合发展的特征[12]。具体表现为:在近邻景区的旅游示范、游客回归乡村和体验的需求偏好、村民为求发展自主建设等因素的影响下,村落发展旅游能够带动村民就业并促进产业结构升级[10],美化乡村环境,完善基础设施建设,乡村格局、产业结构、人居环境随着近邻景区的发展不断演化,在合理调控下最终与景区形成互补稳定的两大系统[12]。

2)以村实景。景郊型乡村位于景区边缘地带,是景区重要的旅游环境与缓冲区:一方面,村落为景区的外延升级提供空间基底,景区若受到用水、用地条件及景观要求的限制,可依赖周边居民点提供旅游服务[13];村落也构成了景区重要的人文环境,能够在景区带动下培育新的旅游吸引物,为景区客源提供富有本土性、文化性、体验性的人文环境与旅游体验。另一方面,景区与周边村落构成了依存连续的生态环境,这类村落能够作为景区的生态缓冲带,保护景区资源。

1.2 “村-景”同步发展的消极效应

1)生态:村落土地利用结构失衡与区域生态格局破碎。景区旅游要素向周边居民点的扩散与高度集聚会对乡村的土地空间、人居环境、社会结构、生计方式产生胁迫效应[10,14],导致村落建设压力大增,景区的资源保护诉求与景区辐射下乡村的转型诉求产生土地利用冲突:景区客流、资金流的涌入必然对村落产生空间扩张[11]与土地旅游化流转需求[15];集体农用地、未利用地以及建设用地存在着向旅游服务用地、公共设施建设用地、游赏用地的转化可能,易出现过度开发资源、无序建设导致的村落建设用地、旅游生产用地剧增,耕地、山体、林地、水域用地锐减[4]的“村进景退”现象。乡村土地生态系统结构、功能受损,进而导致“村-景”区域的生态格局破碎,风景资源价值特征被削弱。

2)生活:村落生活空间功能混杂与原真性人文环境衰落。乡村本身是功能高度融合的区域,生活空间是各种人居活动的场所。景区客源活动直接刺激村民投身旅游,而过分活跃的旅游活动又会干扰村民的文化习俗、生活习惯,挤压传统的生活空间[7]。以祠堂、集市为代表的公共空间和生活院落空间增加了旅游接待服务的功能,承载着村民生活、生产运输以及外来游客规模化通行的道路设施高负荷运转。在多元化的功能需求下,易出现乡村生活服务设施与旅游服务设施重复建设、自行改造的建筑风貌杂乱、公共生活与文化空间萎缩、传统聚落格局被破坏、社会关系淡化等问题。

3)生产:村落产业结构异化与旅游供给单一低质。内向型的传统乡村随着外来资本及商业竞争思想的流入逐步转向外向型的乡村旅游地。一方面,边界与权属模糊的农用地遭到旅游空间的压缩[7,15],许多村民放弃传统的农耕产业,高度依赖针对景区客源的旅游服务,作为乡村旅游吸引物的农田景观逐渐荒废,自组织经济被打乱,乡村经济抗风险能力降低[15];另一方面,景郊型乡村在旅游转型初期易被景区的旅游阴影效应遮蔽[16],村民、经营者自发提供的小规模、低质量、同质化的旅游产品供给无法实现有效增收,从而引发人口外流以致影响景区的生命周期。

2 景郊型乡村“村景融合”发展模型构建

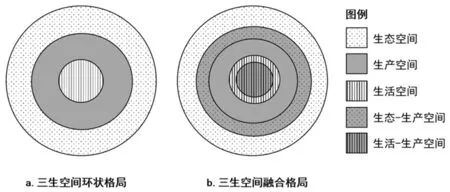

基于“村-景”互动发展关系和乡村旅游转型的物质空间载体,本文提出由A(Aims目标层)、M(Measures措施层)、D(Demands要求层)构成的“村景融合”发展模型(图2)。针对乡村三生空间确定发展目标,从结构、功能、景观层面提出对应策略,再通过要求层进行动态调控,避免“村-景”发展不协调,重构与“村-景”集约化共同体相适应的乡村三生空间融合的格局与风貌。

图2 景郊型乡村“村景融合”AMD发展模型

2.1 构建“村景一体”的生态格局

保障“村-景”区域生态安全格局是促进村落与景区互利共赢发展的前提,既能塑造良好的乡村生态景观,又可充分彰显景区自然风光魅力。以景区的生态红线为基础,明确村落建设用地边界,限制村落的增长空间,让渡发展空间特别是乡村边缘地带于自然[17],引导村落扩张方向,促进生态空间由传统村落斑块化分割向村落外围整体扩展[7];利用村域的山体、河流、林地等自然资源作为景观生态单元开展游赏活动;注重识别环境敏感区并保护乡村景观多样性,尊重乡村适应环境形成的山水格局、沟渠阡陌、护坡池塘、林木坟茔等丰富的乡村景观类型,维持乡村生态系统的稳定[14]。

2.2 布局“产居一体”的生活空间

乡村生活空间是村民主要的活动场地和游客的接待服务基地,利用“产居一体”的集约化生活空间缓解“村-景”同步发展的人地危机以及村民和游客的活动冲突,改善村落的社区环境以适应村民生活方式的转变,同时为游客提供与景区匹配的人文旅游环境。通过完善与集中布置乡村基础设施、进行道路分级、增加公共空间、改造老旧建筑等方式,形成主客共享的有序、高效的建筑功能组团,塑造旅游配套与社区服务设施完善的“生活-旅游生产”复合空间;以乡村性景观为核心,结合本土建筑形式、材料、技艺、植物等乡村景观识别标志,加强公共集会、民俗演艺、邻里交往、家庭生活的场所等乡村生活空间建设,同时利用乡村博物馆等形式保存村民传统的生活模式,使游客体验乡村风土的原真形象[18]。

2.3 形成“农旅结合”的生产功能结构

村落功能的选择和业态的确定是“村-景”互动过程最直接的反映[19],村落与景区的优势产业互补是促进二者融合发展的核心动力。利用旅游产业的联动性促进区域资源的流通和村落的产业结构升级[20],保障村民与农业文化的主体地位,以景区市场需求融合乡村资源,培育当地“农旅结合”的特色产业,摆脱近邻景区的旅游阴影效应;促进旅游生产空间与生活、生态空间融合,以村落建筑、节点、街巷、聚落、农田及自然空间为依托因地制宜发展旅游,模块化提升旅游服务功能[7,11],与传统生产空间共同构成分散嵌合的生产空间结构;优化地域生产景观与作物结构,发挥生产景观的多重价值,如利用本土生产树种的种植林、地域作物的农田来发展生态农业、观光农业,以及利用适宜植物复育土壤等。

3 椅子村“村景融合”规划设计

3.1 资源特征

椅子村位于重庆奉节南部,距世界自然遗产奉节天坑地缝风景名胜区约5 km,车程小于20 min。椅子村作为奉节与风景区之间主要交通线路上(201省道)的居民点,是典型的景郊型乡村,邻近景区的区位特征也赋予村落良好的旅游资源禀赋和鲜明的景观特征:村落成为游客往来景区途中的重要取景点,潜在客源稳定且基数较大;呈飘积状分布的吊脚楼院落以分阶筑台的方式适应起伏的地形;雄伟的峡谷、生境独特的森林、地下河构成的生态空间包围着村落的生活、生产空间,构成“生活-生产-生态”的环状平面空间格局与“院落-梯坡农田-林地-崖壁”的竖向空间层次(图3、图4)。

图3 椅子村资源特征

图4 椅子村三生空间格局重构

3.2 现状问题

椅子村受制于特殊的地质与复杂的地形,用地紧张,发展不充分;在城镇化与景区旅游要素流冲击下,无主导产业,生产力水平低,人口外流;村落封闭性强,基础设施匮乏;生境脆弱,土地破碎度高,大量烟叶种植威胁土壤生态安全;与景区缺乏联动,资源闲置,乡村景观萎缩,传统建筑老旧破损或被混凝土建筑取代。

3.3 发展诉求

一是以景带村。椅子村亟待以景区客源的旅游需求为外部驱动,以本土资源为素材,提升村民生活质量、促进产业结构升级、推动乡村经济发展,激发乡村内生发展动力。二是以村实景。椅子村处于景区外围的生态保护区,维持良好的生境是村落的首要发展诉求;此外,陡峭的地形与脆弱的地质限制了游客在旱夔门景区的观赏活动,极大削弱景区的吸引力,村落恰好能提供良好的观光环境与旅游服务设施。

3.4 AMD模型下椅子村“村景融合”规划

结合传统土家聚落和旱夔门峡谷两大核心吸引物,确立村落“夔门之境,三峡原乡”的景观意象。针对村落三生要素的发展目标和现状特征,引导村落土地功能多元化拓展,重构三生空间融合格局与主客共享的空间环境,形成入口接待、生态育林、核心体验、农耕游憩以及旱夔门自然风景带的“四区一带”的发展结构。

1)生态空间。村落处于天坑地缝风景区的外围保护区,保护、修复区域的自然生态资源是村落发展的重要目标。积极回应地貌,形成以山体林地为主,包围村落的限建区(坡度>25°),区域范围外严格保护农田与林地,划定封禁育林线,补植松、杉、银杏等本土树种形成生态育林区,为村落与景区扩容留下弹性空间;延续梯田的肌理减缓水土流失,复育种植烟叶的土地,构成以梯坡农田为主的景观梳理区(15°≤坡度≤25°),针对雨水径流线,整改引水渠与坑塘,调蓄场地降水,与村落外围的山体、森林及旱夔门、迷宫河共同构成区域多样的景观类型与整体的生态环境;利用现有乡土素材资源、技艺形成以建筑组团为主的重点建设区(坡度<15°),村落与山门构成开合有致的旱夔门自然风景带。

2)生活空间。沿省道设置村落的出入口与直达村落的观光车隧道,并布置停车场、观光车换乘处为入口接待区,截流外部交通;村内基于现状道路,依据村民、游客需求,策划“观光车道-特色村道-景观农道”的道路系统,分流人群;整理村落中心的院落组团,通过公共服务设施的集中布置、建筑功能更新、院落界面打开、活动空间增加,形成乡村民宿和文化体验2个组团作为核心体验区,中心组团与零散的院落被纵横交织的道路组织起来,塑造游客游憩休闲、村民生产生活、文化交流等多种活动共生的场所;将公共建筑的景观面(朝向旱夔门)墙体替换为以钢、玻璃为材的立面,结合抬高的院坝和平坝农田,最大化视野、通风、采光,彰显土家院落顺应等高线、与自然相融的特征,加固修缮其余屋舍,利用错层、吊脚、出檐等丰富的半室外空间,增加村民的活动空间,梳理院落前后的果树,重现产居一体、出门见景的生活场景。

3)生产空间。旅游生产空间与村落外围的生态空间、村落中心的生活空间相叠合,促进喀斯特地貌环境、地域作物、土家族文化、旅游服务融合形成自然观光、农业休闲、文化体验、接待服务的主要功能;结合现有观景台与村落下行直通旱夔门的地势,打造对旱夔门由远及近的观览空间,进一步连通村落与景区;优化作物种植结构,塑造由谷底缓坡农田-山腰台地果林-山体生态林地构成的立体农业景观结构,梳理品相好的毛石田坎,营造优美、乡土的农耕游憩区。

4 结语

相比自然村落,景郊型乡村更具旅游转型的潜力与必要性,并面临旅游要素胁迫下的风险与挑战。从乡村建设与景区发展二者关系出发,探索能够协调村落内生发展与景区外源驱动因素的发展模式是乡村建设发展的关键。本文通过重庆市椅子村的实践案例,在村落规划设计中发挥村落与景区在空间、资源、产业方面的联动融合潜力,疏通融合障碍,重构优化乡村的空间格局风貌,以期达到“村-景”区域联动发展、游客与居民需求平衡的村景融合效果。