基于G2SFCA方法的广州中心城区老年人公园绿地空间公平性

2022-03-16冯嘉燕

冯嘉燕 林 箐

北京林业大学园林学院 北京 100083

我国已步入快速老龄化社会,然而城市空间发展转型较为滞后,针对老年人需求的服务设施配置明显不足[1-2],并存在设施空间分布不均的现象,尤其体现在对老年人生活质量具有重要影响的绿地及公共空间[3]。因此,在进行城市公园绿地规划时,考虑老年人的绿地空间公平性,充分发挥公园绿地提升老年人生活质量的作用,对于打造老年友好型城市具有重要意义。

空间公平性是指不同区域的人群获得公共服务设施的差异性,常被用于衡量公共服务设施布局的合理程度。公平性与可达性均为衡量公共服务设施布局合理性的指标。可达性是公平性评价的量化基础,常用作公平性的衡量指标[4],公平性是可达性概念的进一步延伸,在其基础上增加了对需求量的考量,表示资源分配对不同空间的需求满足是否公平[5]。本文首先通过可达性评价方法识别老年人均绿地资源的空间差异,在此基础上进行老年公园绿地空间公平性的评估。

现有的公园绿地可达性分析方法主要有最小邻近距离法、缓冲区法、费用阻力法、网络分析法和两步移动搜索法等[6],前4种方法均缺少对绿地与人口供需关系的考虑,而两步移动搜索法既考虑了绿地质量、面积、基础设施数量等供给条件,也考虑了居民人口需求[7],是目前较为科学、严谨的分析方法[8]。因此,不少学者采用此方法对绿地可达性展开研究,但仍存在一定局限性:1)以供需点间的直线距离取代实际路网距离,忽略实际阻力[9];2)假设公园绿地在供给范围内所提供的服务都是相同的,忽略了距离远近对居民出行意愿的影响[10],老年群体受限于其出行能力,因此受距离影响更大;3)忽略不同类型的公园绿地服务半径的差异[11-12];4)假设居民点均匀分布于街道内,以街道质心取代居住区质心[13],使计算结果与实际偏差较大,在城市发展欠发达的外围城区中表现尤为明显。为了使研究结果更精确,本文在传统两步移动搜索法的基础上进行以下改进:以实际路网计算供需点间的距离;增加距离衰减系数;根据不同类型的公园绿地服务能力划定其服务范围;以居住小区的质心作为需求点。

本文首先以改进的两步移动搜索法对广州市中心城区老年群体的公园绿地可达性进行分析,针对老年群体的不同活动范围进行分类处理,得出不同活动范围的老年人绿地可达性结果;再以区位熵方法对老年人公园绿地的供需情况进行评价,从而反映绿地服务的空间公平性;最后,根据以上分析结果提出优化建议。

1 研究区概况及研究方法

1.1 研究区概况及老年人活动圈类型

本研究范围为广州市中心城区,总面积为932.4 km2,包括荔湾区、越秀区、天河区、海珠区,以及白云区北二环高速公路以南地区、黄埔区九龙镇以南地区,共114个街道。中心城区为广州市老龄化程度最高的区域,并且老龄化程度随着时间的推移逐渐加深。

研究表明老龄群体日常活动范围集中在距离家15 min的社区,出行方式主要为步行[14]。本文以3 km·h-1作为老年人的平均步行速度,在社区尺度上将老年人活动圈层划分为基础生活圈、邻里生活圈和日常生活圈,在城市尺度上划分为周期性活动圈与低频率活动圈[15-17],如表1所示。社区尺度的活动圈为老年人步行15 min可达范围,活动半径小于800 m,老年人活动频率最高;城市尺度的活动圈为老年人搭乘公交20 min可达的范围,活动半径小于3 000 m。

表1 老年人活动圈类型

1.2 数据来源

1.2.1 公园绿地的选取

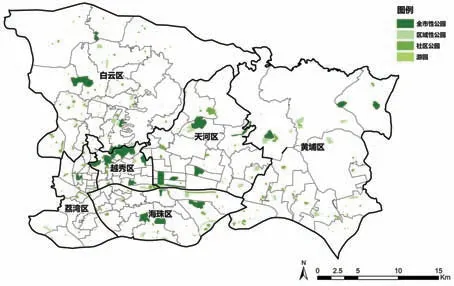

本文通过百度地图数据平台采集得到公园绿地Aoi数据,并与«广州市绿地系统规划2020—2035»«广州市公园建设与保护专项规划»的公园名录进行校对,构建公园绿地数据库(图1)。根据«城市绿地分类标准(CJJ/T85-2017)»及研究区公园绿地的服务功能,将公园绿地分为游园(面积0.4~1 hm2)、社区公园(1~10 hm2)、区域性公园(10~25 hm2)和全市性公园(>25 hm2)4类,服务半径分别为300 m、800 m、2500 m与5 000 m。

图1 广州市中心城区公园绿地分布图

1.2.2 交通网络数据

传统的欧氏距离无法显示地形或建筑对通行的影响,与实际情况偏差较大。因此本文采用居民点至公园的路网距离来衡量公园绿地可达性,这更加贴近老年群体的实际出行状态。道路矢量数据由OpenStreetMap获取,并与谷歌地图对比进行校对修正。

1.2.3 居住区老年人口数据

本文以老年人口数量作为需求量的衡量指标,街道人口数据来源于2010年广州市第六次人口普查。以居住区质心代表老年人口分布点,居住区Aoi数据来源于百度地图数据平台。人口数据通过居住区面积与所在街道(镇)内居住区总面积的比值和街道人口数据求出,计算公式如式(1):

式(1)中:RPi是第i个居住区的老年人口数量;RAi是该居住区面积;RA是居住区所在街道的居住区总面积;SP是该街道的老年人口总数。

1.3 研究方法

1.3.1 重力型两步移动搜索法

奶奶把液化气灶显示台上的按钮按了一下,火就被点燃了。我赞叹道:“奶奶,你可真厉害呀!”奶奶先把锅烧得热热的,然后在锅里放上油,倒上水,等着锅里的水烧开了以后就把面条放进去。奶奶说:“放面条也是有技巧的,否则面条就会黏在一起,不容易煮熟。”说着,奶奶拿了一把面条,整理好,接着就放到锅中间,手慢慢地松开,让面条均匀地散落下来。接下来,奶奶又放了一勺盐,并用筷子一直在锅里转圈圈,防止面条粘锅。为了增加面条的营养,奶奶又切了一些白菜,打了一个鸡蛋放进锅里,盖上盖子煮个五六分钟,这样一碗可口的鸡蛋面条就煮好了。

重力型两步移动搜索法(Gaussian two-step floating catchment area method,G2SFCA)是由传统的两步移动搜索法优化而来的可达性研究方法。相对于传统两步移动搜索法,重力型两步移动搜索法增加了距离衰减系数,能更准确地表达绿地供给量随着与居住区的距离增加而降低的特征,计算结果更为可靠。本文采用高斯函数作为距离衰减函数,具体计算步骤如下:

1)计算公园供需比,即公园面积与其服务半径内老年人口总数的比值,比值越大,说明该公园的供给压力越小。计算公式如式(2):

式(2)中:Rj为供需比,表示人均公园绿地面积(m2/人);i为需求点,j为供给点;Sj为供给点的服务能力,以公园绿地面积表示;Di为需求量,以居住点老年人口数量表示;服务半径d0根据公园类型确定;G(dij)为距离衰减函数,计算公式如式(3):

2)计算各居民点人均公园绿地量,即居住区质心活动范围内所有公园的供需比之和,该计算结果即为老年群体的绿地可达性,计算公式如式(4):

式(4)中的活动圈半径d1根据表1中活动圈类型进行确定。

1.3.2 区位熵

区位熵原为区域经济学与经济地理学常用指标,现在也常被用于评定公共设施分配公平性[18]。本文借鉴区位熵法,将单元内的绿地供给或需求水平与整体平均水平进行比较,当单元水平高于整体平均水平时,该单元的供给或需求水平即为高水平,反之为低水平。公园绿地的公平性可通过公园绿地的供给与需求是否匹配进行判断[19],当供给水平低于需求水平时视为不公平状态,其余为公平状态。

2 结果与分析

2.1 老年人口分布特征

根据老年人口的空间分布特征划分出中心圈层、内缘圈层和外缘圈层3个圈层(图2)。老年人口数量及密度由中心圈层向外缘圈层逐渐降低,老年人口占比分别为76%、17%、7%。老年人口密集区位于越秀区、荔湾区和海珠区3个老城区,其发展起步最早,也是老龄化程度最深的区域。

图2 广州市中心城区老年人口分布图

2.2 不同活动圈的老年人均公园绿地资源

2.2.1 社区尺度下老年群体的人均公园绿地量

根据社区尺度公园绿地可达性计算结果(表2),中心圈层—内缘圈层—外缘圈层的老年群体人均绿地资源量呈现低—高—低的分布特征。在各圈层中,中心圈层内的绿地可达性最低,3种活动范围下均小于10 m2/人。可达性高值组团分别为白云区的石井街道、鹤龙街道、均和街道,天河区的元岗街道、龙洞街道以及海珠区的琶洲街道、长洲街道(表4)。结合公园绿地分布图(图1)与老年人口分布图(图2)看,社区尺度活动圈的可达性高值组团主要位于老年人口密度较低的街道,且邻近面积超过90 hm2的全市性公园,可见大型公园绿地对可达性的影响较大。中心圈层的公园可达性最低,这是因为该区域老年人口密度极高,尽管中心城区的公园数量多,且公园覆盖率高,但现有公园绿地规模仍然无法满足老年人口需求。外缘圈层为城市化水平较低的地区,以村居住用地为主,该区域的老年人公园可达性较低,其主要原因是村镇公园数量不足,难以满足外缘圈层居民的需求。

社区尺度绿地可达性计算结果(表2)还表明,基础生活圈、邻里生活圈与日常生活圈的人均绿地资源随着老年人活动范围的扩大而增加,老年人均绿地资源分别为19.6 m2、24.3 m2和52.3 m2。此外,老年人活动范围越小,绿地服务盲区的街道数量越多,其中基础生活圈中绿地服务盲区的街道比例高达26.3%,说明现状公园绿地布局在基础生活圈尺度上难以满足老年人口需求。

表2 社区尺度绿地可达性计算结果

2.2.2 城市尺度下老年群体的人均公园绿地量

与社区尺度活动圈相比,城市尺度活动圈中的公园类型丰富、规模更大、游憩设施种类更多,是老年人活动的重要圈层。周期性活动圈和低频率活动圈的绿地可达性高值主要位于中心城区北部,主要的高值组团有白云区的石井街道、均和街道,天河区的龙洞街道、长兴街道,海珠区的琶洲街道,黄埔区的萝岗街道和永和街道(表4)。

表4 绿地可达性排名前8的街道数据

根据城市尺度绿地可达性计算结果(表3),周期性活动圈和低频率活动圈的老年人均绿地资源量分别为72.3 m2和94.7 m2(表3),远大于社区尺度活动圈的老年人均绿地资源。与社区尺度活动圈的绿地可达性结果相比,城市尺度活动圈绿地可达性数值在空间上过渡较为平缓,可达性较高的街道数量有所增加,绿地服务盲区消失,这说明城市尺度下的绿地可达性比社区尺度下的绿地可达性的空间差异度更小,城市尺度下的公园绿地资源分布更为均衡。

表3 城市尺度绿地可达性计算结果

2.3 老年群体的绿地空间公平性

利用区位熵方法将绿地供给与需求分别分为低、中、高3种等级,根据供给与需求的匹配关系得出公园绿地的3种供需情况,分别为供给不足、供需平衡与供大于需,分别对应严重不公平、公平与较为公平的空间公平性等级。由图3、图4可知:1)研究区内公园绿地供需情况差异较大,绿地空间公平性较低。2)中心圈层内围,即越秀区整体、海珠区西北部和荔湾区东北部为老年群体绿地分配严重不公平区域,公园绿地处于高需求低供给水平;研究区内老年人人均可获得的绿地资源量较低,如表5所示,日常生活圈下绿地供给不足的街道比例高达49.1%,在低频率活动圈下该数值更高,为50%。3)内缘圈层与外缘圈层为老年群体绿地分配较为公平的区域,绿地处于供需平衡水平或供大于需水平的街道比例超过70%,这主要是因为该区老年人口数量少,从而使人均绿地资源量较大。4)随着活动圈尺度增大,中心圈层的老年绿地空间公平性有所改善,绿地供需平衡的街道比例由14.7%上升为22.1%,绿地供给不足的街道比例由79.4%下降为73.5%(表5)。

图3 800 m日常生活圈的绿地空间公平性分析结果

图4 3 000 m低频率活动圈的绿地空间公平性分析结果

表5 绿地供需情况表 %

3 结论与建议

3.1 结论

老年人口密度的不均匀以及公园绿地的不均衡布局导致广州中心城区的老年人均绿地资源量空间差异度较高,绿地供给与需求的空间匹配程度低,因此老年人的绿地空间公平性较低。老城区的绿地处于高需低供状态,为绿地空间分配严重不公平的区域;在老城区以外的区域,绿地空间分配处于供需平衡或供大于需的状态,属于空间分配较为公平的区域。老年人均绿地资源量较高的区域主要为全市性公园周边、人口密度较低的区域。此外,老年人的绿地空间公平性随活动圈范围扩大而有所提高。

3.2 建议

1)合理布局。结合人口需求的空间差异性与使用人群的出行特征差异化布局公园绿地。由于居住区周边的社区公园与游园是老年群体使用频率较高的公园绿地类型,应首先提高老年人口密集区的社区公园及游园的服务水平。

2)提质挖潜。针对用地紧张但绿地需求量较大的老城区,可采用提质与挖潜并重的方法提升公园绿地的服务能力:一方面通过更新老化破旧的公园服务设施增加老年友好型的健身休闲设施,提升现有绿地的服务能力与吸引力;另一方面,将桥下空间等城市消极空间改造为小型绿地,为老年人提供距离近、质量高的活动空间。

3)注重引流。完善绿色交通网络,通过公交线路或地铁将绿地需求量较大区域的服务人群疏散到周边公园绿地中,以降低人口密集区公园绿地的供给压力。同时,设置公园公交专线,将老年人口密集区与服务设施完善、面积较大的公园绿地连接起来,降低老年人的出行时间成本,从而将部分人口绿地需求转移到人口密度较低的地区。

4)现状提升。对于城市化水平较低地区的居住组团,要完善周边的绿地建设,例如,进一步提高村镇、老城区边缘,以及绿化服务设施不完善的新建设区域的绿地可达性及服务能力。