农旅融合对粮食生产效率的异质性影响

——基于124个地级市的实证检验

2022-03-16江艳军王凯

江艳军,王凯

(南京农业大学经济管理学院,江苏 南京 210095)

提高粮食生产效率不仅有利于保障我国地区粮食安全,同时也有利于深化供给侧结构性改革和应对国内外粮食市场风险。粮食安全是“三农”问题的核心问题之一,保障粮食安全的关键在于提高粮食生产效率[1]。2021年中央一号文件明确提出,持续推进供给侧结构性改革,保持粮食播种面积稳定,产量达到6 500亿kg以上。近年来,我国农业生产方式逐渐向多元化发展,农业生产要素与旅游服务业不断融合,以农业产业链为基础、乡村旅游业为特色的共生创新发展模式逐渐形成[2]。《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》也明确表示,农业和旅游业的协同发展是推进“乡村振兴”和深化供给侧结构性改革的重要内容和主要途径。

农业部数据显示,2019年全国乡村休闲旅游接待游客32亿人次,营业收入超过8 500亿元。农旅融合的内涵、特征及发展模式越来越成为学者研究的热点[3-5],农旅融合的测度方法、实现路径及产生的影响成为争论的焦点[6-7]。部分学者认为,农旅融合容易受到生态、经济及旅游资源的影响,生态因素最为关键[8-9]。同时也能有效缩短城乡差距、增加非农收入和促进农业产业结构升级[10-11]。也有研究表明,农业与旅游业在劳动力与土地要素之间存在竞争,两者协同发展前景不容乐观[12]。乡村旅游发展水平会影响地区粮食产量,过度开发乡村旅游资源不利于保障当地粮食安全[13]。而适宜的乡村旅游发展不仅促进粮食生产方式的改革,提高粮食生产机械化水平,也有助于生态环境的改善和扶贫效率的提升[14]。从农业生产要素投入和旅游业发展特点来看,农旅融合确实能有效促进当地经济发展,但对粮食生产的影响可能并不显著[15]。农旅融合在推动地区经济发展和改善乡村生态环境方面发挥重要作用,同时也有助于推动乡村旅游资源优化,对地区农业生产结构与方式产生重大影响。具体而言,这种协同发展模式对乡村自然资源配置、农村劳动力流动、社会资本流动和农地流转等产生重要影响,不同粮食生产资源禀赋差异及不同经济发展水平对农业机械化与粮食生产具有显著差异[16-17]。

综上所述,以往研究更多从乡村旅游的资源开发及农业生产现状方面关注两者的关系,探讨乡村旅游发展如何影响产业结构、劳动力流动、自然资源配置与乡村经济发展,进而影响农户生产决策和粮食产量。而忽略了农旅融合对粮食生产效率的内在机制及异质性影响。对此,本文基于全国休闲农业与乡村旅游示范县,深入研究农旅融合对粮食生产效率的作用机制及影响途径,并从粮食生产集中度、地形特征和经济发展水平方面考察其异质性影响。以期为相关部门制定农旅融合发展策略提供政策参考。

1 理论机制与研究假说

随着农旅融合的有效推进,农地流转市场不断繁荣,农村基础设施更加完善,耕地资源的利用途径、粮食生产决策与农村劳动力约束随之改变。乡村旅游景区建设影响耕地的利用方式和机械化利用程度,进一步影响地区粮食生产效率[18]。但我国农业生产资源禀赋和地区经济条件等差异明显,农旅融合对粮食生产效率的影响具有显著异质性。具体影响机理如图1所示。

图1 农旅融合对粮食生产效率的影响机理Fig.1 Impact mechanism of agricultural tourism integration on grain production efficiency

1.1 农村固定资产优化配置视角

一方面,农旅融合有助于完善农村交通基础设施,进而对耕地产生明显的“挤出效应”,粮食生产者的最优生产决策难以实现。尤其是规模种植户种植结构改变受到粮食生产要素替代难易度的制约,导致粮食生产效率不高[19]。理论上,这种阻碍作用在平原地区和粮食主产区更为明显,而山区和粮食非主产区主要通过加大撂荒耕地利用提高粮食生产效率。同时,提高山区交通运输设施有利于降低粮食生产成本[20]。

另一方面,农旅融合有利于农业生产性固定资产的有效配置。农旅融合不断推动产业结构优化升级,产业交叉、融合领域逐渐扩大,创新型旅游发展模式“倒逼”我国农业生产向“智慧农业”转型,农业生产性固定资产补贴直接提高粮食生产效率。经济发展水平越高这种协同优化效应越明显,经济欠发达地区受传统小农耕作方式和生产条件的制约,短时期内难以改善。就粮食主产区而言,耕地利用效率和农业生产性固定资产投入原本相对较高,促进效果不明显,而优质耕地被占用会显著降低粮食生产效率[21]。

1.2 农村劳动力流动视角

一方面,乡村旅游发展促进农村劳动力“回流”[22]。鉴于山区旅游资源禀赋优于平原,景区美食提供和特产销售成为农民新的收入来源,山区旅游发展对返乡就业的吸引力更强,劳动力“回流”趋势更加显著。返乡农户虽有从事非农就业,但大多并未放弃粮食生产,农业兼业化较为普遍,且返乡劳动力中青年占比较高,优质劳动力对提升粮食生产的贡献度显著高于非农就业对劳动力的分流作用[23]。众所周知,粮食非主产区粮食生产条件整体上劣于粮食主产区,而粮食非主产区外出务工人员占比远高于粮食主产区,非主产区耕地撂荒严重[24]。农旅融合有效激发该地区农民返乡就业激情,农田水利及交通基础设施不断完善,直接提高撂荒耕地利用率和地区粮食生产效率。

另一方面,规模经营带来的经济效益吸引劳动力“回流”。农旅融合能有效促进农业机械化生产,尤其经济较发达地区农业经营者购买大型农业收割机等的能力更强,且学习机械化操作的机会也越多,耕地流转意愿增强,耕地流转市场更加成熟[25]。较高的农业规模经营收益促进青年劳动力返乡,这有利于农村土地、资金与技术等生产要素的优化组合,粮食规模化与专业化生产程度更高。而经济欠发达地区耕地流转受到农户收入水平和农村固定资产投资的制约,农业机械化水平较低,粮食生产效率将会大打折扣[26]。此外,在现代网络支持下,“直播带货”成为农产品销售的新渠道,促进当地农户增加优质粮食品种的种植规模。尤其在旅游资源禀赋较好的山区,“直播带货”有助于提高消费者购买意愿和撂荒耕地利用效率,进而提高粮食生产效率[27]。

对此,通过以上理论分析,提出如下假说:

H1:粮食主产区农旅融合对粮食生产效率具有负向影响,而非主产区的正向效果显著。

H2:经济较发达地区农旅融合能有效促进粮食生产效率,经济欠发达地区的正向影响效果不显著。

H3:农旅融合对山区农村劳动力“回流”的刺激作用更强,进而提高地区粮食生产效率,而平原地区的正向促进作用将被弱化。

H4:粮食非主产区和山区农旅融合均通过正向影响农村固定资产投资,进而有效促进粮食生产效率。

2 研究方法与数据来源

2.1 变量选择

2.1.1 被解释变量 本文的被解释变量为粮食生产效率。以往学者更多的是从单位耕地面积实际产出量与最大潜在产出量的比率、投入要素种类、全要素及其分解视角诠释粮食生产效率[28-31],但可能忽略了农旅融合视角下粮食生产各投入要素结构与用量也会有所差异。因此,本文借鉴Aigner等[32]的研究方法,利用随机前沿生产函数模型对粮食生产效率进行测度,采用比较灵活、替代弹性可变的超越对数(trans—log)生产函数,模型设定如下:

式中:∂0~∂4、β1~β4分别表示系数,Y表示粮食总产量,M、N、L、E分别表示劳动投入、机械总动力、肥料投入和粮食播种面积。肥料投入用农用化肥施用折纯量表示。i和t分别表示地区和时间。劳动投入参考王跃梅等[33]的方法,M=W× (K/Z) × (S/V),其中,W表示第一产业从业人员;K表示农业总产值;Z表示农林牧渔业总产值;S表示粮食播种面积;V表示农作物播种面积。

2.1.2 核心解释变量 本文将农旅融合设定为核心解释变量。农旅融合是在国家和地区有关政策指导下将经济、社会、生态、文化有机融合的一种发展方式,它的特色是以农业为基础,乡村旅游为重要发展手段,通过乡村旅游产业链优化配置,进而促进资源的有效利用和农民收入的提高。全国休闲农业与乡村旅游示范县能较好的衡量各地区农旅融合水平,鉴于各地级市因经济、规模等而具有差异,因此本文借鉴钟漪萍等[34]的测度方法,用地级市入选示范县的个数占该市所辖全部县级行政单位(含县级市)个数的比值来衡量该地级市的农旅融合水平。

2.1.3 中介变量 本文将农村固定资产投入和农村劳动力“回流”作为中介变量,具体分别由农村固定资产投资额和第一产业从业人员比例来衡量。

2.1.4 控制变量 本文借鉴易小兰和颜琰[35]的研究,将农业机械化程度、灌溉条件、雨水丰裕程度、气温、光照条件、肥料投入、经济发展水平作为本文的控制变量。以上变量均是影响粮食生产效率的重要因素,为更有效控制农村农业生产经济发展状况,经济发展水平用农村实际人均生产总值来表示。变量说明与描述性统计见表1。

表1 变量说明与描述性统计Table 1 Variable description and descriptive statistics

2.2 模型设定

为考察农旅融合对粮食生产效率的影响,构建模型如下:

式中:被解释变量TE表示粮食生产效率,核心解释变量AT表示农旅融合水平,CX表示控制变量,RE和YE分别表示地区和年份的固定效应,i和t分别表示地区和时间,ε为残差项。

其次,本文参考温忠麟等[36]的研究方法,构建中介效应模型。该模型主要用以考察自变量通过影响中介变量进而对因变量的间接影响效应,模型如下:

式中:α、θ、γ均表示系数,Z表示农村固定资产投入和农村劳动力“回流”两个方面。农村固定资产投入用农村固定资产投资额(BM)来衡量,农村劳动力“回流”用第一产业从业人员比例(GS)来衡量。

2.3 数据来源

本文利用2010—2017年全国地级市面板数据研究了农旅融合对粮食生产效率的异质性影响。粮食产量、粮食播种面积、第一、二、三产业从业人员、农业机械总动力、有效灌溉面积、农用化肥使用量、农村固定资产投资额、公路里程数等相关数据来源于各地级市国民经济和社会发展统计公报、wind数据库、eps数据平台、各地级市统计年鉴、知网的中国经济与社会发展统计数据库、布瑞克农业数据库和中经网产业数据库。农旅融合的相关数据来源于各地级市政府官网、农业农村部官网及知网的中国经济与社会发展统计数据库。降雨量、气温和日照时数数据来源于中国2 474个国家级地面站的气象原始数据整理获得。少量缺失数据由县级统计年鉴和县级国民经济和社会发展统计公报汇总而得,但由于68个地级市以及地级市同级自治州相关数据缺失严重,考虑到实证检验的严谨性和数据的可获得性,从总样本中剔除,最终选取124个地级市作为研究样本。

根据2001年国务院《关于进一步深化粮食流通体制改革的意见》,粮食主产区包括:辽宁、吉林、黒龙江、内蒙古、河北、山东、安徽、江苏、江西、河南、湖南、四川、湖北等13个省(区)。根据联合国环境规划署——世界保护检测中心(UNEPWC-MC)对山地的界定标准,主要包括四类:第一,海拔在300~1 000 m之间;第二,海拔在1 000~1 500 m之间,坡度在5°以上或相对高度在300 m以上的区域;第三,海拔在1 500~2 500 m之间,坡度在2°以上的区域;第四,海拔大于2 500 m的所有地区。而将海拔在300 m以下定义为平原地区。

以黑龙江省贸易经济学校为例,我校于2014年建设数字化校园,建设任务的总体目标是以科学规划、分步实施为原则,完善校园网基础设施建设,建设技术先进、扩展性强、安全可靠的基础交换网络平台,学校拥有200M互联网接入带宽,实现办公教学区域有线及无线校园覆盖,完善校园网络高安全防护应用,从而构建技术先进、扩展性强、安全可靠、高速畅通、覆盖全校的校园网络环境;建设数字化校园平台,对学生管理,实习就业管理,后勤办公管理,课程资源管理进行整合。

3 实证结果分析

3.1 农旅融合评估结果

鉴于农业部、国家旅游局从2010年开始全国统一评选休闲农业与乡村旅游示范县,农业农村部官网数据显示,截止到2017年底,全国共评选出388个示范县。2018年及以后全国不再统一评选,而由各省份进行评选。对此,本文测度了2010—2017年全国所有示范县所涉及的124个地级市(州)的农旅融合水平。测度结果显示(图2),2010—2017年我国各地级市农旅融合水平呈递增趋势,具有显著地区差异且整体水平偏低。东部地区农旅融合水平相对较高,这主要在于东部地区经济发展水平较高且农村基础设施较完善,对乡村旅游资源整合能力强,外出务工人员较多且人口密度较大,对休闲农业及旅游的渴望更大,农旅融合发展具有一定先天优势。西部地区近年来增长速度很快,具有著名景区和特色文化地区的农旅融合水平相对较高,西南地区和沿海省域均有较大发展空间。主要在于该地区借助西部大开发等国家政策的实施,交通基础设施更加便利,西部地区工业发展相对落后但乡村旅游资源禀赋及潜力巨大。值得一提的是,重庆市位居全国第一,近八年农旅融合平均水平高达0.157 9,这主要跟当地山城景色、特色文化与农业生产科学规划密切相关。

图2 全国及各地区农旅融合水平Fig.2 Integration level of agriculture and tourism in China and all regions

3.2 粮食生产效率测度结果分析

我国不同地区粮食生产效率测度值如表2所示。从是否为粮食主产区来看,粮食主产区2014年以后均在0.9以上,而非主产区粮食生产效率均在0.85以下。整体而言,粮食主产区的粮食生产效率高于非主产区,主产区大多实现规模经营,粮食生产投入带来的边际成本低、粮食边际产量较高。而且粮食主产区的农机和良种补贴政策更容易落实,非主产区粮食种植相关补贴政策由于宣传力度不够导致实施效果不佳。

表2 2010—2017年我国不同地区粮食生产效率Table 2 Grain production efficiency of different regions in China from 2010 to 2017

从经济发展情况来看,本文以人均GDP为划分基准,将各地级市人均GDP高于全国人均GDP的地区确定为经济较发达地区,而低于全国人均GDP的地区为经济欠发达地区。经济较发达地区粮食生产效率较高,该地区农户进行粮食生产的灌溉系统更加完善,粮食收割服务外包意识较强,且机械化操作培训机会更多。欠发达地区由于受传统低效率耕种模式的约束,同时也难以承担现代化农业生产设备的更换成本和规模经营,进而导致粮食生产效率低下。

从地形情况来看,由表可知,山区粮食生产效率低于平原地区,而且两者的差距在逐渐变大。由于平原地区农业机械化程度远高于山区,而且山区种植粮食容易遭受各种飞禽和动物的不利影响,进而打击农户粮食种植积极性,而平原地区依靠地理优势进行规模经营,杀虫、除草等生产环节边际成本相对较低,而且优质良种的筛选也更加谨慎。

3.3 基准回归分析

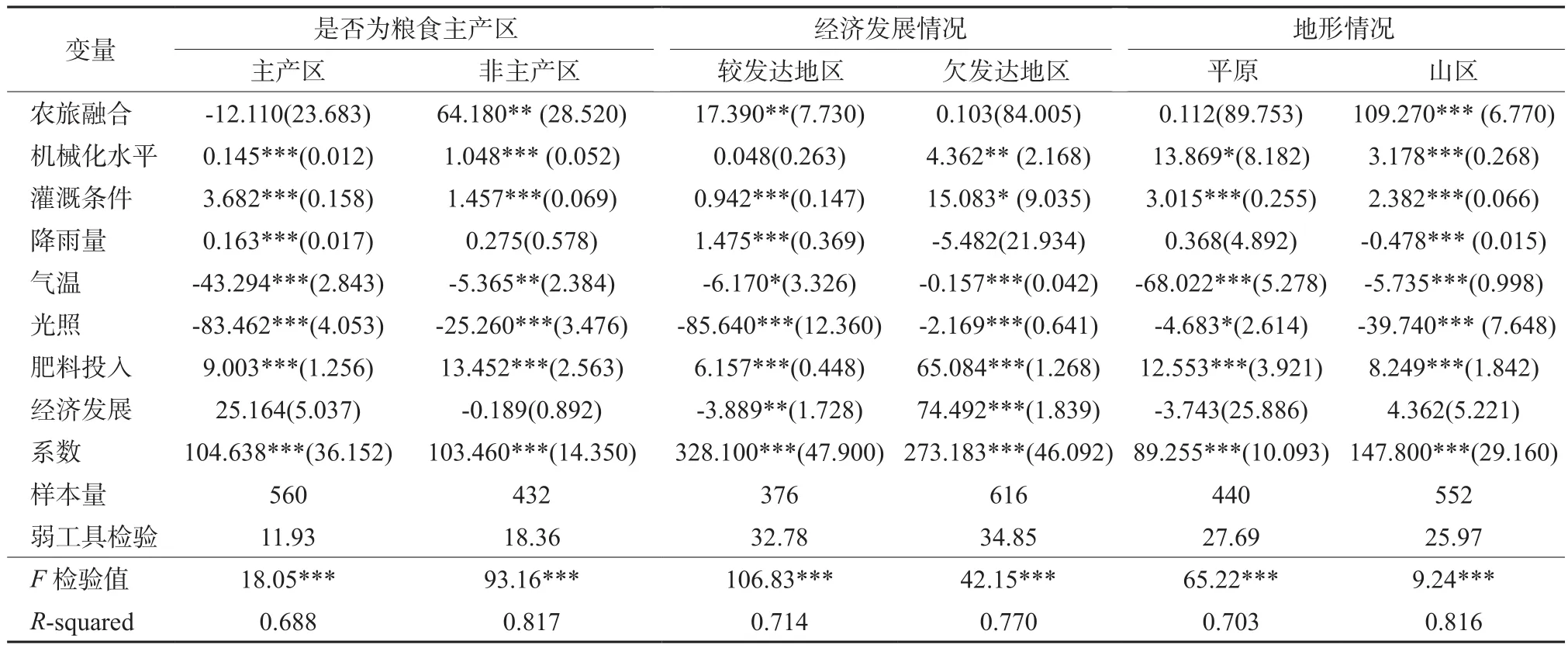

3.3.1 粮食生产集中度异质性分析 农旅融合对粮食生产效率的影响回归结果如表3所示,影响效果具有显著异质性。粮食主产区与非主产区影响效果差异较大,粮食非主产区农旅融合对地区生产效率有正向影响且在1%水平上显著,而粮食主产区相关系数为负且不显著。究其缘由,粮食主产区农业生产条件和耕地资源禀赋较好,农业生产效率较高,乡村旅游发展对劳动力资源和耕地的“挤出效应”显著。而粮食非主产区农业生产资源禀赋较差,农旅融合加速了劳动力“回流”,撂荒耕地逐渐被重新利用,进而增加地区粮食生产效率。此外,农旅融合能有效提高非主产区优质粮食知名度,在一定程度上削弱主产区对粮食供给的“垄断”程度,进而增加农户对优质粮食生产的积极性。

表3 农旅融合对粮食生产效率的影响估计结果Table 3 Estimation results of the impacts of agricultural tourism integration on grain production efficiency

3.3.2 经济发展水平异质性分析 地区经济发展水平不同,农旅融合对粮食生产效率的影响也有明显差异。经济较发达地区农旅融合与粮食生产效率之间的相关系数为正且在10%水平上显著,而欠发达地区影响效果甚微。究其缘由,经济发达地区农业生产性固定资产配置效率较高,耕地流转市场更加成熟,农业机械化程度更高。而且,经济条件较好的村镇会利用自身的经济优势,加大地区农业生产合作,定期组织粮食生产技术学习和相关机械化培训,相互的学习交流不仅有利于粮食的生产环节,而且也有助于粮食的销售和良种的选择,进而提高粮食生产效率。经济欠发达地区农村交通基础设施落后,水利灌溉等农业公共基础设施也不完善,乡村旅游发展“红利”对年轻劳动力从事粮食生产的吸引力不足,粮食生产人力资本相对较弱。而且大多低收入农户对购置现代化机械设备和建造大型粮食储存设施意愿不强,导致粮食错过最佳售卖时间,粮食销售利润下降,挫伤农户生产积极性,进而促使农户从事非农就业。

3.3.3 地形情况异质性分析 农旅融合对地区粮食生产效率的影响也会因地形条件不同而具有显著差异,山区农旅融合与粮食生产效率之间的相关系数为62.850且在10%水平上显著,平原地区效果并不明显。众所周知,我国山区耕地细碎化严重、农业生产资源匮乏,近年来外出务工人数占比居高不下,导致劳动力流失严重,“空心村”大量存在。但山区旅游资源禀赋较好,农旅融合加速劳动力“回流”,促进地区撂荒耕地有效利用,粮食生产面积和生产效率有显著提升。而平原地区粮食生产结构和方式均相对稳定,农旅融合对青年劳动力的吸引虽有利于粮食耕种,但这种正向作用会因旅游开发对耕地的占用而削弱。

控制变量方面,有效灌溉面积和降雨量与粮食生产效率之间的系数均为正且均在1%水平上显著,表明以上两个指标对于保障地区粮食安全具有重要作用。农业机械化水平在粮食非主产区、经济欠发达地区或者山区均能显著正向促进粮食生产效率。而气温和日照时数对粮食生产效率的负向影响显著,这与陈帅等[37]的研究结果一致。农业化肥施用量对地区粮食生产效率的正向促进效果明显,但该指标的二次项影响有待进一步考察。

此外,由于样本量的划分有重叠部分(如经济欠发达地区和山区),因此本文为降低重叠部分以便深入探讨其异质性,对原划分样本进行细分(如平原地区具体划分为经济较发达平原地区和经济欠发达平原地区;粮食主产区平原地区和粮食非主产区平原地区等),细分之后的实证结果与表3展示结果相似,鉴于实证结果过多不便展示。为便于理论机制分析和影响路径探讨,因此就以上三类分法为代表进行研究。

3.4 中介效应检验

为深入探索农旅融合对地区粮食生产效率的影响途径,本文进一步检验其中介效应。由于粮食非主产区、经济较发达地区和山区农旅融合与粮食生产效率的相关系数显著,因此对以上三类地区进行农村固定资产投资和农业生产人力资本的中介效应检验。

3.4.1 农村固定资产投资中介效应检验 检验结果如表4所示。就粮食非主产区和山区而言,当农村固定资产投资为因变量且农旅融合作为自变量时,二者的回归系数均显著。当粮食生产效率为因变量时且农旅融合与农村固定资产投资为自变量时,粮食生产效率与农旅融合、农村固定资产投资的相关系数也均显著。表明粮食主产区和山区农村固定资产投资在农旅融合对粮食生产效率的影响中均起到了部分中介效应。由于经济发达地区农旅融合、农村固定资产投资与粮食生产效率均不显著,需要进一步进行Sobel检验以判断是否存在中介效应。参考郭晔等[38]的方法,测度得到Z小于0.97,因此经济较发达地区农村固定资产投资在农旅融合对粮食生产效率的影响中不存在中介效应。原因在于经济发达地区的公共服务设施比较完善,而且该地区的农户兼业占比较高,农业固定资产的投入并非完全用于进行粮食生产,而且该地区的劳动力流动相对经济欠发达地区较小,固定资产投入对粮食生产的边际贡献率有限。而粮食非主产区和山区农村相关基础设施完善的空间较大,农旅融合有助于提升该地区农业人力资本质量,进而带动当地实现农业机械化生产。同时该地区旅游业的繁荣有力推动当地经济发展,进一步促进农业公共基础设施的完善,形成良性循环,粮食生产效率不断提升。

表4 农村固定资产中介效应检验Table 4 Test on the intermediary effects of rural fixed assets

3.4.2 农村劳动力“回流”中介效应检验 检验结果如表5所示。由回归结果可知,当农业生产人力资本为因变量,农旅融合为自变量时,农业生产人力资本与农旅融合二者相关系数为正且显著,表明农旅融合正向促进农村劳动力“回流”,提高了农业生产人力资本。当粮食生产效率为因变量,农旅融合和农业生产人力资本作为自变量时,因变量和自变量的相关系数均为正且均显著。表明非粮食主产区和山区农业生产人力资本在农旅融合对粮食生产效率的影响中起到了部分中介效应。而经济发达地区Sobel检验的Z测度值小于0.97,表明该地区农业生产人力资本在农旅融合对粮食生产效率的影响中并未起到中介效应。粮食非主产区和山区农旅融合对外出务工农户回乡就业和创业的吸引力更强,农村劳动力“回流”增加了农业生产者占比和粮食播种面积,粮食生产效率随之提高。此外,乡村旅游的繁荣也会增加对当地粮食的有效需求,进而会促使当地政府调整当地农业产业结构,完善地区农业固定资产投资政策,以提高地区粮食生产条件。

表5 农业生产人力资本中介效应检验Table 5 Test on the intermediary effect of human capital in agricultural production

3.5 内生性与稳健性检验

3.5.1 内生性检验 由于本文的关键解释变量农旅融合理论上具有一定内生性,可能由以下两方面导致:1)农旅融合与粮食生产效率之间可能互为因果;2)可能遗漏一些影响粮食生产效率的不可观测变量,例如农户机械化操作的熟练程度等也会影响地区粮食生产效率,进而导致回归结果有偏。为解决以上问题,本文采取工具变量法用于缓解。本文用二氧化碳排放量作为农旅融合指标的工具变量,并分样本对有显著效果的地区做内生性检验,鉴于篇幅,只展示以粮食生产效率为因变量的第二阶段回归结果,相关检验结果如表6所示。经过Hausman检验发现,通过了1%水平上的统计显著性水平检验,弱工具变量检测值均大于10,不存在弱工具变量问题。研究发现,粮食主产区发展农旅融合并未显著影响当地粮食生产效率,而非主产区正向影响显著,表明乡村旅游资源整合降低了主产区粮食生产投入要素的最优配置,而对非主产区粮食种植条件与环境改善效果明显。地区经济发展越好,相关的水利、交通更加便利,有利于粮食生产和销售环节效率的提升。鉴于山区和平原的检验结果与基准回归基本一致,在此不再赘述。

表6 内生性检验结果Table 6 Endogenous test results

3.5.2 稳健性检验 为了检验本文实证结果的稳健性,用替代指标的验证方法进行检验,用各地级市旅游总收入占GDP的比值替代农旅融合进行稳健性检验,回归结果如表7所示。由检验结果可知,相关系数与显著性有细微变化,但大致研究结论和影响效应相差不大。旅游发展对粮食生产效率的影响相对基准回归对非主产区的促进作用有所下降,较发达地区有所提升,而对山区的影响不大。山区农旅融合与粮食生产效率之间的系数为24.06且在10%水平上显著,主产区、经济欠发达地区和平原地区影响均不显著。究其缘由,鉴于该指标更偏重于旅游收入,而且也包括城市旅游和国家级风景区旅游在内,进而导致较发达地区的农旅融合对粮食生产效率的正向影响更显著。但整体而言,这一结果与以上实证结果基本一致,表明结果相对稳健。

表7 稳健性检验实证结果(替换变量)Table 7 Empirical results of the robustness test (replace variable)

4 结论与对策建议

4.1 结论

1)我国农旅融合整体水平偏低,地区差异明显。东部地区农业生产要素与乡村旅游资源融合程度较高,尤其沿海省域有较大发展空间,近年来中部地区相对落后,而西部地区乡村旅游资源禀赋及潜力巨大,发展速度较快。

2)农旅融合对地区粮食生产效率的影响具有显著异质性。就粮食生产集中程度来看,非主产区农旅融合通过提高农业固定资产投入和促进劳动力“回流”显著提升粮食生产效率,而主产区乡村旅游发展对劳动力资源和耕地的“挤出效应”显著。

3)从经济发展情况看,经济较发达地区农旅融合虽能有效促进粮食生产效率,但影响途径并不是通过农业固定资产投入。而经济欠发达地区受落后生产方式及农业公共设施的限制较为明显。

4)分地形来看,山区农旅融合能有效吸引农民返乡就业,同时也有利于农业固定资产的优化配置,进而有效促进地区粮食生产效率,而平原地区的这种正向作用会因旅游开发对耕地的占用而削弱。

4.2 对策建议

基于以上研究可知,制定差异化农旅融合发展政策不仅有利于乡村旅游发展,更有利于提高粮食生产效率和保障地区粮食安全。

第一,加大贫困山区休闲农业开发力度,激活撂荒耕地复垦活力。继续实施贫困山区休闲农业与乡村旅游示范县和示范点的评选,以村、镇为单位落实当地文物古迹的修复、完善政策。以当地山区自然景观为开发主体,适当增加现代娱乐设施,打造地区旅游资源和特色农产品等品牌效应,强化以“旅”带“农”政策,根据撂荒耕地开发面积给予奖励和良种补贴。

第二,提高粮食非主产区农业固定资产投入,制定农业兼业优惠政策。加强粮食非主产区粮食水利工程建设,不断提高地区交通基础设施完善力度,将高标准农田配套基础设施纳入各级政府绩效考核标准,致力开发乡村旅游景区周边的民宿及“农家乐”建设,有效吸引外出务工人员返乡创业或者就业,增加对贫困兼业农户的农机补贴,尤其加大当地兼业农户粮食就地促销的宣传工作。

第三,提高经济较发达地区乡村旅游服务质量,打造差异化休闲景区。强化地区乡村旅游顶层设计,鼓励县级联合开发乡村旅游资源,拓展乡村旅游产业链服务项目,如增加农耕体验、康养休闲服务设施等,尤其减少平原地区盲目开发旅游资源,破环当地原有自然景观,并随意侵占耕地。根据当地消费水平和人员集中情况,打造不同类别和不同消费水平的休闲农庄。