嬭加编钟器主身份补说①

2022-03-15蒋伟男安徽大学文学院古文字与中华文明传承发展工程协同攻关创新平台

蒋伟男 安徽大学文学院 “古文字与中华文明传承发展工程”协同攻关创新平台

引言

湖北随州枣树林春秋曾国墓地是近年来曾国考古的又一重大发现。其中M168、M169分别为曾侯宝及夫人嬭加之墓,年代属春秋中期。嬭加墓出土有铭铜器二十多件,其中数件带有“随仲嬭加”字样,乃楚王为嬭加所作媵器。(1)湖北省文物考古研究所等: 《湖北随州枣树林墓地2019年发掘收获》,《江汉考古》2019年第3期。《江汉考古》2019年第3期《嬭加编钟铭文初步释读》(以下简称“《初读》”)介绍该墓所出四组编钟的信息,并对第一组编钟(M169∶9、M169∶12、M169∶7、M169∶10)铭文作了详细考释。(2)郭长江等: 《嬭加编钟铭文的初步释读》,《江汉考古》2019年第3期。下文引此文意见时不再逐一出注。铭文涉及曾国始封及曾楚关系等重要历史信息,与同墓地M190曾公钟及文峰塔墓地M1、M2曾侯与编钟铭文均可对读,具有重要的历史价值。在学习《初读》及相关研究文章之后,我们对编钟作器者身份及部分文句的理解有点不成熟的看法,不揣浅陋,略述于下,祈请方家指正。为方便讨论,先将相关铭文转录于下(释文用宽式):

嬭加编钟(3)释文主要参考陈民镇: 《嬭加编钟铭文賸义》《嬭加编钟铭“帅禹之”解》,清华大学出土文献研究与保护中心网,2019年8月7日;夏立秋: 《嬭加编钟铭文补释》,复旦大学出土文献与古文字研究中心网,2019年8月9日;小新: 《新见嬭加编钟铭文补说》,复旦大学出土文献与古文字研究中心网,2019年8月9日;石小力: 《随州枣树林墓地出土芈加编钟铭文补释》,未刊稿。唯王正月初吉乙亥,曰: 伯括受命,帅禹之绪,有此南洍。余文王之孙=(子孙),(4)孙,第一、三组编钟该字下有合文符号,第二、四组则无。《初读》认为当读为“孙子”,“文王之孙子”即“文王之孙”。夏立秋先生认为“孙”加或不加合文符号,均表示裔孙。此说可信。穆之元子,之邦于曾。(5)铭文“之邦”,第一、三、四三组编钟作“之”,第二组作“出”。《初读》认为“之”为“出”之讹,“出邦于曾”指曾人离开周人中心,远行千里到南洍建邦。按:“之”“出”形近,且有三组铭文作“之”,第二组“出”应为“之”之讹。余非敢乍聭,楚既为式,吾仇匹之。毖庄我猷,大命毋改。

余择辝吉金,玄镠黄镈,用自作宗彝龢钟,以乐好宾、嘉客、父兄及我大夫。用孝用享,受福无疆,侃其平龢,休淑孔煌。大夫庶士,趩趩,献歌舞,宴饎饮食。赐我霝终黄耇,用受介福。其万年毋改,至于孙子,庶保用之。

曾侯与钟(7)凡国栋: 《曾侯与编钟铭文柬释》,《江汉考古》2014年第4期。曾侯与曰:“伯括上帝,左右文武,达殷之命,抚定天下。王遣命南公,营宅汭土,君庀淮夷,临有江夏……”

一、“余文王之子孙,穆之元子,之邦于曾”非曾君自述

嬭加编钟铭文可分三段,开篇“曰”以下的一段并无主语。《初读》认为三段铭文主语不一致。第一段以第一人称讲述“伯括受封南洍之地,‘文王之孙、穆之元子’到曾地就封,与楚为匹的历史”,因此整理者另文指出这一记载表明曾为周文王之后。(8)湖北省文物考古研究所等: 《湖北随州枣树林墓地2019年发掘收获》,《江汉考古》2019年第3期。“加嬭曰”领起的第二段是嬭加以“自述的口吻讲述其丈夫‘龏公’早逝,作为曾侯夫人的加嬭勇于挑起国君的重担,治理曾国、保有国土的一段历史”。陈斯鹏先生认为器主并非嬭加,而是其夫曾侯宝,铭文中的“恭公”为楚共王。开篇“曰”以下的内容应是曾侯宝表述曾国的封建及其为文王后裔、曾穆侯之子的身份。(9)陈斯鹏: 《曾、楚、周关系的新认识——随州枣树林墓地M169出土编钟铭文的初步研究》,《出土文献》2020年第2期。吴冬明先生认为第一段的主语是曾侯宝,第二、三段的主语分别是曾侯宝及嬭加。(10)吴冬明: 《嬭加编钟铭文补释并试论金文所见曾楚交往的政治辞令》,《江汉考古》2020年第3期。此外,在铭文公布之初,已有学者在网络上提出铭文是出自嬭加之口的看法。(11)暮四郎: 《关于嬭加编钟铭文的一些看法》,简帛网简帛论坛,2019年8月9日,第6楼陈民镇、第12楼林少平发言。铭文主语是谁,直接关系全篇铭文的理解。《初读》、陈先生、吴先生对器主的看法虽有不同,但都认为首段“伯括受命,帅禹之绪,有此南洍”所记是曾国封建之事,“余文王之子孙”等句是以曾人或曾侯宝的口吻,叙述曾国为周文王后裔。我们认为,将“余文王之子孙”等句理解为曾人或曾侯宝的自述可能并不符合上下文意及曾国的历史事实。

根据器物类型判断,曾侯犺墓年代在昭王时期。此前由于曾侯犺的生卒年代难以确知,所以学者普遍接受南公即伯括的观点。但从新公布的资料看,南公为南宫括之后的说法似更为可信。据介绍,曾侯犺的年龄通过骨骼鉴定约为40岁。(17)湖北省文物考古研究所、随州市博物馆: 《湖北随州叶家山M111发掘简报》,《江汉考古》2020年第2期。学界一般认为成王在位37年,康王在位26年。假设曾侯犺卒于昭王初年,那么他的生年也不能早于成王25年。从文献资料来看,南宫括的生活年代不会晚至此时。曾侯与钟、曾公钟都将伯括与南公的事迹分开叙述,似乎也表明他们不是一人。此外,曾公钟明确记载南公在昭王时受封。所以曾侯犺之父南公没有可能是伯括,而应是伯括的子辈。或因乃父“左右文武”有功或他自己事王有功而得封“南公”。(18)《尚书·顾命》:“越翼日乙丑,(成)王崩。太保命仲桓、南宫毛,俾爰齐侯吕伋,以二干戈、虎贲百人逆子钊于南门之外。”沈长云、朱凤瀚先生主张南公即迎逆康王的南宫毛。南宫氏的大宗在西周时期应世代保有“南公”之称号。(19)朱凤瀚: 《叶家山曾国墓地诸大墓之墓主人关系再讨论》,《青铜器与金文》第1辑,第228—237页。

伯括(南宫括)与南公虽非一人,但曾国为南宫括之后则是可以确定的。文献多记南宫括是夹辅文、武的重臣,非文王之子。如《尚书·君奭》:“(文王)有若虢叔、有若闳夭、有若散宜生、有若泰颠、有若南宫括。”又曰:“惟兹四人昭武王惟冒,丕单称德。”《国语·晋语四》记文王“询于‘八虞’,而谘于‘二虢’,度于闳夭而谋于南宫”。《汉书·古今人表》有“大颠、闳夭、散宜生、南宫适”,颜注:“大颠以下,文王之四友也。”清华简《良臣》也记文王有南公适等臣属。南宫括之后南宫氏金文中多见,除上举大盂鼎、南宫乎钟外,还有中方鼎(《集成》2751、2752)、南宫柳鼎(《集成》2805)、南宫倗姬簋(《铭图》4603)等。李学勤、韩巍等先生已通过金文资料证明南宫氏为姬姓。(20)李学勤: 《试说南公与南宫氏》,《出土文献》第6辑,上海: 中西书局,2015年,第6—10页;韩巍: 《读〈首阳吉金〉琐记六则》,朱凤瀚主编: 《新出金文与西周历史》,上海: 上海古籍出版社,2011年,第203—223页。曾侯与钟铭文资料公布后,曾随一国、曾为姬姓已成为定论。(21)《江汉考古》编辑部: 《“随州文峰塔曾侯与墓”专家座谈会纪要》,《江汉考古》2014年第4期;张懋镕: 《李学勤与“曾国之谜”》,《江汉考古》2020年第2期。因此有学者认为,南宫宗族在西周早期分为留于王廷的南宫氏与就封南土的曾侯两支。(22)李学勤: 《试说南公与南宫氏》,《出土文献》第6辑,第6—10页;韩巍: 《从叶家山墓地看西周南宫氏与曾国——兼论“周初赐姓说”》,《青铜器与金文》第1辑,上海: 上海古籍出版社,第98—118页。

其次,“之邦于曾”也非春秋时期曾君的行事。《初读》认为“之邦于曾”是指“穆之元子”“前往曾地建邦”,“穆”即季怡戈铭文“穆侯之子,西宫之孙”中的“穆侯”。按: 季怡戈为春秋中期曾器,学者多认为“穆侯”为一代曾侯。(25)李学勤: 《试说南公与南宫氏》,《出土文献》第6辑,第6—10页;黄尚明: 《曾侯世系考辨》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2018年第6期。如按《初读》理解,则“穆之元子”也应为曾侯。若“之邦于曾”是指他建立曾国的话,这显然与曾侯与钟、曾公钟南公建邦的记载相矛盾。况且穆侯已为曾侯,身为其子的“余”又何谈建邦?从枣树林、文峰塔、擂鼓墩、枣阳郭家庙、京山苏家垄等重要曾国墓地、遗址的考古发掘来看,春秋战国时期曾国的核心区域一直在以随州为中心的随枣走廊,未见大范围迁徙。枣树林墓地连续三代曾侯墓墓主分别为曾公、曾侯宝、曾侯得。(26)湖北省文物考古研究所、随州市博物馆、随州市曾都区考古队: 《随州汉东东路墓地2017年考古发掘收获》,《江汉考古》2019年第1期;湖北省文物考古研究所等: 《湖北随州枣树林墓地2019年发掘收获》,《江汉考古》2019年第3期。墓地集中的情况似乎也表明,在嬭加活动的春秋中期,曾国政治中心也未发生大范围转移。如此,将“之邦于曾”理解为到曾地建邦就难以落实了。

总之,从已有资料来看,曾国并非文王之后,春秋时期曾国公室也不曾以文王之后自居,而是上追后稷或笼统自称为周王之孙。所以“余文王之子孙”不应是曾人的口吻。将“穆之元子,之邦于曾”理解成曾穆侯之子建立曾邦,也与已知的曾国历史不相符。

二、铭文出自嬭加之口

从上文讨论可以看出,开篇“余文王之子孙,穆之元子,之邦于曾”之事与曾君出身、曾国建国并无关系。因此学者认为这段内容是出自曾人或曾侯宝之口的意见可能并不准确。不过陈斯鹏、夏立秋先生认为三段铭文主语一致的判断是很正确的。通篇主语既然不是曾侯宝,综合铭文内容来看则只能是嬭加。第二段开头“余小子加嬭”应是嬭加自称,而非曾侯宝自称“余”来勉励她。以下先对“余小子”略作解释。

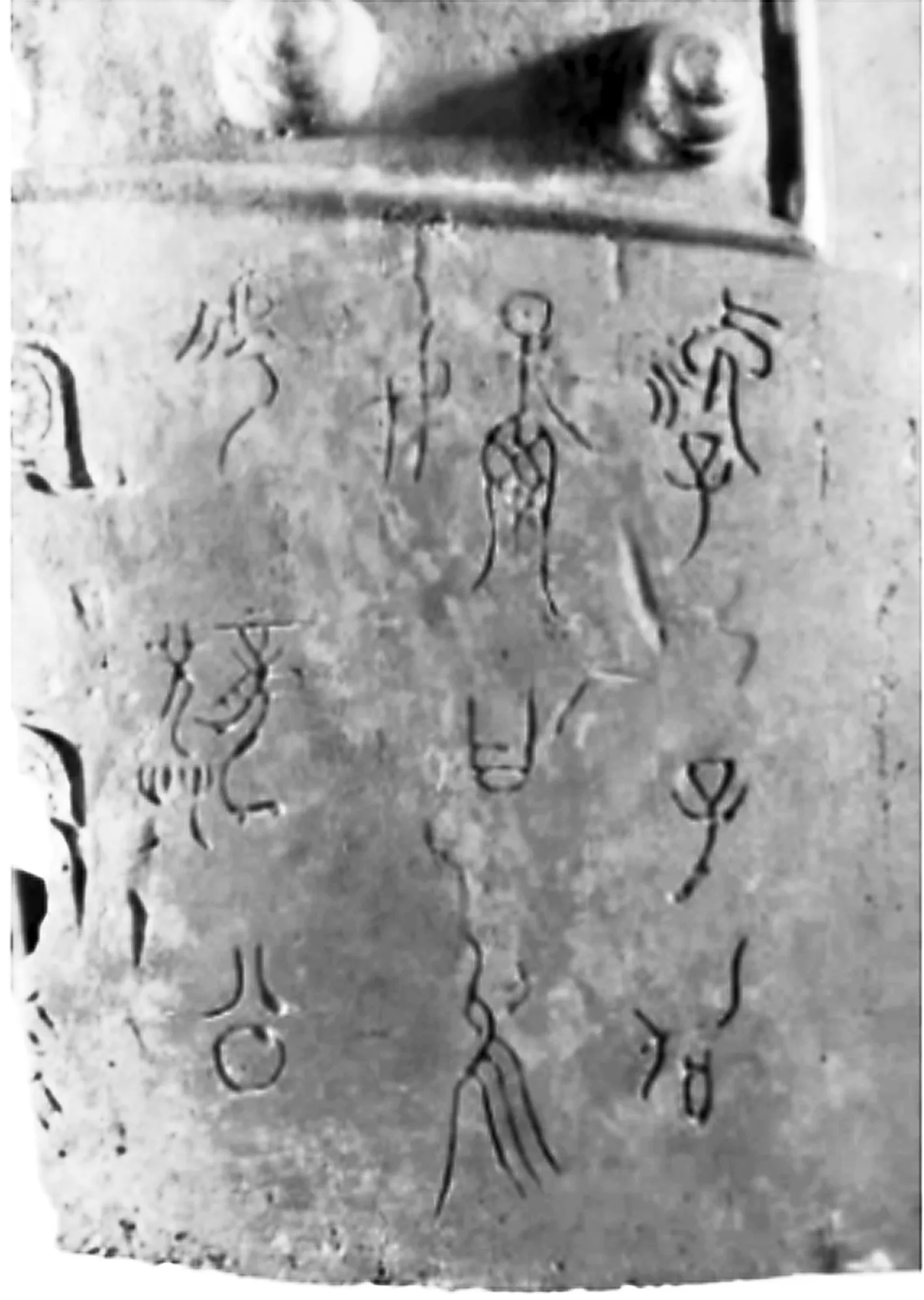

图1 M169∶9B面右鼓部铭文

“小子”在文献中多为天子、诸侯自称或他称。如《尚书·君奭》:“嗣前人,恭明德,在今予小子旦非克有正。”《洛诰》:“公称丕显德,以予小子扬文武烈。”分别为周公、成王自称。清华简《程寤》篇,太姒称武王为“小子发”。因“小子”在文献中多指男性,故《初读》指出嬭加以此自称很“出人意表”。不过文献中亦有称女性为“小子”之例,如晋公(《铭图》6274):“唯今小子,整乂尔家,宗妇楚邦。”晋公便称其女为“小子”。(28)这一例证,夏立秋先生已经指出。晋公铭文解读参谢明文: 《晋公铭文补释》,《商周文字论集》,上海: 上海古籍出版社,2017年,第184页。

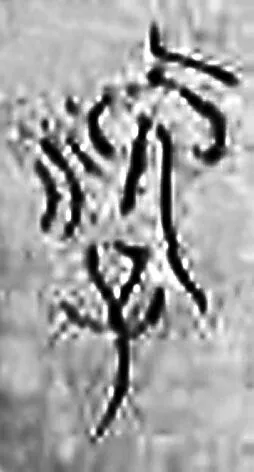

“余”后之字作:

三、嬭加身份解读

下面我们再回过头谈谈第一段铭文的理解。“伯括受命,帅禹之绪,有此南洍”是嬭加以执政者的口吻回顾曾国的始封经过,与曾侯与钟、曾公钟记载可相对照。(34)实际上此钟表述与曾侯与钟、曾公钟有所差别。嬭加编钟记“有此南洍”的是伯括,而后两器记载奉王命“营宅汭土”“建于南土”的则是南公,而伯括的功绩是“左右文武”“召事上帝”。南洍、南土所指相同,即曾国始封的区域。嬭加编钟的记载似证明了此前学者认为伯括、南公同为一人的意见。但根据上文的讨论,我们已从曾侯犺的生卒年代出发,说明南公与伯括可能是父子关系。这样一来,伯括“有此南洍”则应另作他解。石安瑞先生认为,铭文“伯括受命,帅禹之绪,有此南洍”,是伯括“左右文武”“召事上帝”与南公“营宅汭土”“建于南土”两件史事的“缩小版”。铭文有意将曾国控制南土的历史提前了到文武之时,不符史实。石先生还指出,铭文是对曾国开国史的美化、理想化的夸张表述,是春秋时期盛行的叙事风格。详石安瑞: 《由曾公求(从田)编钟铭文错乱看制铭时所用的写本》,简帛网,2020年7月24日,注释[49]。此解可信。下文“余文王之子孙,穆之元子,之邦于曾”表述的则是她的出身经历。

“元子”在文献中多见,一般训为长子、世子,多指男性。(35)宗福邦、陈世铙、萧海波主编: 《故训汇纂》,北京: 商务印书馆,2007年,第171—173页。然从金文的实际用例来看,“元子”也可指称女性:

(1) 番匊生铸媵壶,用媵厥元子孟妃乖。

(番匊生壶,《集成》9705)

马承源先生指出(1) 之“元子”为番匊生之长女,是女性称子之例。(36)马承源: 《商周青铜器铭文选(三)》,北京: 文物出版社,1988年,第224页。(2) 之“元子”为出嫁的“仲姞”,亦指女性。(37)张桂光先生认为金文中的“元子”之“元”应训为“善”,是“子”前的美称。详张桂光: 《金文语词考释二则》,黄德宽、张光裕主编: 《古文字学论稿》,合肥: 安徽大学出版社,2008年,第127—131页。孙刚、李瑶先生认为“元子”意为“嫡子”,具有宗法上的意义。刘丽先生认为先秦时期的“元子”多指“首子”“长子”,并非专指“嫡子”。详孙刚、李瑶: 《可忌豆“元子”解》,《中国国家博物馆馆刊》2017年第5期;刘丽: 《“元子”问题补说》,《出土文献》第13辑,上海: 中西书局,2018年,第58—70页。可见嬭加自称“元子”也有例可循。

“某之孙、某之子”是西周晚期到战国时期,金文常见的作器人用来追溯先祖、标榜出身的一种固定格式:

(3) 宣王之孙、雍子之子东姬自作会匜。

(东姬匜,《铭图》15002)

(4) 余毕公之孙、郘伯之子。

(郘黛钟,《集成》225)

(5) 余郑庄公之孙、余剌之子。

(郑庄公之孙缶,《铭图》14095、14096)

(季子康镈,《铭图》15787)

“某之子”实指作器人之父,“某之孙”多表示所追溯的先祖,而非实指为某人之孙。作器者所追溯的,往往是国家或宗族历史上某位显赫的先祖或者是小宗的始祖。(38)陈伟: 《同盟中的诸侯——关于黢钟铭文的一点推测》,《燕说集》,北京: 商务印书馆,2011年,第132页;冯峰: 《鲍子鼎与鲍子镈》,《中国国家博物馆馆刊》2014年第7期;金方廷: 《“某之子、某之孙”——谈周代青铜器铭文中一种特殊的称谓方式》,《国学学刊》2019年第3期。如(3)至(7)中的宣王、毕公、鲍叔等人。

“穆之元子”之“元子”为嬭加,则“穆”为其父,即楚穆王(前625—前614年在位)。清华简《楚居》及《系年》第11章载穆王的谥号皆为“穆”,与钟铭用字相同。据《左传》文公元年、《史记·楚世家》等记载,楚成王四十六年(前626),太子商臣杀成王自立,是为穆王。曹锦炎先生曾公布一件带“楚王媵随仲嬭加”铭文的铜鼎,引起学者关注。(39)曹锦炎: 《“曾”、“随”二国的证据——论新发现的随仲嬭加鼎》,《江汉考古》2011年第4期。此鼎与嬭加墓中其他媵器皆有“随仲嬭加”字样,故当为同一批器物。(40)湖北省文物考古研究所等: 《湖北随州枣树林墓地2019年发掘收获》,《江汉考古》2019年第3期。嬭加鼎的年代,曹锦炎先生定在楚穆王或共王之际,属春秋中期。张昌平先生从器形、纹饰、工艺等角度亦证此鼎属春秋中期。(41)张昌平: 《随仲嬭加鼎的时代特征及其他》,《江汉考古》2011年第4期。二位先生的意见可信。所以,嬭加作为穆王之女在年代上是完全合理的。嬭加的陪嫁器物为“楚王”所作,那么她嫁到曾国应在穆王继位以后。(42)王子申盏(《集成》4643)铭文云“王子申作嘉嬭盏盂”,王子申即楚共王时期的王子申,公元前571年被杀。(刘彬徽: 《楚系青铜器研究》,武汉: 湖北教育出版社,1995年,第308—309页。)有学者认为嘉嬭即嬭加鼎之“嬭加”。(黄锦前: 《随仲嬭加鼎补说》,《江汉考古》2012年第2期。)刘丽先生认为“嘉”并非嬭姓女子的私名,而是氏名,《集成》4605著有一件嘉子伯昜胪簠。“嘉嬭”即嫁到嘉氏的嬭姓女子,与嬭加非一人。此说可信。详刘丽: 《两周时期诸侯国婚姻关系研究》,上海: 上海古籍出版社,2019年,第151—152页。

铭文之“文王”即楚文王,据《左传》《楚世家》《楚居》等记载,文王为穆王祖父,之间隔着堵敖、成王一世二君。如此,嬭加为文王曾孙,“文王之子孙”是她对文王的追溯。然如前文所说,“某之孙”追溯的常是作器者的始祖或某位显赫远祖。那么嬭加作为王女,为何仅追溯距她不过五六十年的文王呢?文王之前,楚史上地位显赫的楚君就有熊绎、武王熊通等。如《楚世家》记熊绎与鲁公伯禽等事成王,成王“封熊绎于楚蛮,封以子男之田”。熊通更是自立为王,崛起于江汉。从出土资料看,楚人十分重视的先祖还有“三楚先”(老童、祝融、穴熊)、《楚居》中的季连及安大简中的颛顼等先君先王。(43)据黄德宽先生介绍,安大简楚史类简记帝颛顼生老童,老童为楚先,而季连与穴熊为同一人,这是前所未有的新知。颛顼、老童、季连(穴熊)在楚人传说历史上有着十分重要的地位。详黄德宽: 《安徽大学藏战国竹简概述》,《文物》2017年第9期。

嬭加强调自己为楚文王子孙的出身,或与文王在楚国历史上的功绩有关。楚国大范围开疆拓土自武王开始,经其数十年经营,楚人在江汉地区站稳脚跟,并将势力延伸到随枣走廊。(44)据《左传》桓公二年(武王三十一年)“蔡侯、郑伯会于邓,始惧楚也”。桓公六年楚伐随;九年败邓;十一年盟贰、轸,败郧师。接着克州、蓼,服随、唐,大启群蛮(见《左传》哀公十七年)。十二年伐绞,十三年伐罗。最后在伐随途中身死。文王在位时间不长(前689—前677),但正是在他的带领下,楚国得以进一步开疆拓土,并北进中原,开启与诸侯争霸的历史进程。《史记·楚世家》云:

文王二年,伐申过邓,……六年,伐蔡,虏蔡哀侯以归,已而释之。楚强,陵江汉间小国,小国皆畏之。十一年,齐桓公始霸,楚亦始大。十二年,伐邓,灭之。

《系年》第2章云“楚文王以启于汉阳”,整理者指出汉阳即汉水东北地区。(45)清华大学出土文献研究与保护中心编、李学勤主编: 《清华大学藏战国竹简(贰)》,上海: 中西书局,2011年,第140页。“启于汉阳”与《楚世家》文王伐灭江汉小国的记载相合。《系年》第5章载楚文王以息夫人之故,伐蔡灭息(事亦见《左传》庄公十年、十四年及《史记·十二诸侯年表》《吕氏春秋·长攻》等)。此章结尾云:

《左传》哀公十七年记载文王“封畛于汝”,昭公七年记文王“封汝”。罗运环先生指出,《系年》“及表于汝”与“封汝”含义相同,即文王拓疆至汝水流域。

从以上资料可见,楚文王在伐灭汉水中游的邓国后,又北进灭掉南阳盆地的申、息,将势力拓展至汝水流域,不断威胁此地的陈、蔡、顿等国。至此,楚国势力距离中原腹地的郑、宋等国可谓近在咫尺。文王十二年,楚人北上“伐郑,及栎”(《左传》庄公十六年),涉足中原。汉水流域及南阳盆地内的小国此时大都已成为楚的附庸或被楚所灭。据徐少华先生研究,方城口外、汝水以南的应国与淮河上游的樊国、番国,大体都在此时被楚或灭或迁。(47)徐少华: 《周代南土历史地理与文化》,武汉: 武汉大学出版社,1994年,第75—80、130—138、210—213页。而在武王时期还未屈服于楚的随(曾)想必此时也和唐、邓等国一样,已沦为楚国的附庸。据《楚世家》记载,成王熊恽曾逃往随国,正是在随的援助之下才袭杀堵敖自立。这也可见成王继位之前,随与楚的关系已经相当密切。所以嬭加作器时追溯令楚国“始大”、诸国“皆恐”的文王也就可以理解了。

上文已结合曾国史实说明,将“之邦于曾”理解为“穆之元子”“前往曾地建邦”的意见不足信。实际上,这一点也可以从词语用法上进行考虑。《初读》将“之”“邦”都理解为动词,那么“之邦于曾”就是“V1+V2+介宾”的双动词结构。然而在出土的两周文献中,“邦”绝大多数情况下都是用为邦国、职官(安邦、相邦)一类的名词。此句中“邦”也应为名词,本应与“曾”字连用作“曾邦”。之所以出现句式的调整,应是撰者考虑到铭文入韵的问题。此铭通篇用韵,第二段主要押鱼、阳部韵,第三段押铎、阳部与之、职部韵。首段及第二段开头的各句句尾“洍”“聭”“之”“改”“鄙”等韵脚在之部,“式”“陟”在职部。“曾”属蒸部,正好与之、职合韵。(48)下文的“行相曾邦”不作调整则是因为“邦”与“夫”“巨”“家”等合韵。为了照顾押韵而改变句式的情况,《诗经》中便有其例。如《小雅·常棣》“原隰裒矣,兄弟求矣”,《毛传》“求矣,言求兄弟也”。《小雅·节南山》:“弗问弗仕,勿罔君子。式夷式已,无小人殆。”“无小人殆”,《毛传》云“无以小人之言至于危殆也”。“求兄弟矣”调整为“兄弟求矣”,是为了与上句“裒”押韵。“无殆小人”调整为“无小人殆”,也是为了与上文的“仕”“子”“已”押韵。因此,“之邦于曾”即“之于曾邦”的调整,字面意思即嬭加来到曾邦,所指乃是她嫁到曾国之事。

再说下文“余非敢乍聭,楚既为式,吾仇匹之”等句。乍聭,《初读》读“怍耻”,认为“怍”“耻”同义连用,均指羞惭。苏建洲先生亦读为“耻”,义同楚简常见的“诒羞”。铭文改“羞”为“耻”,是为了配合押之部韵。(49)详暮四郎: 《关于嬭加编钟铭文的一些看法》,简帛网简帛论坛,2019年8月10日,第2楼海天游踪发言。按,读“耻”可从。嬭加以曾国执政者的口吻声称不敢行耻辱之事,表明曾国唯有以“楚既为式,吾仇匹之”的姿态与楚相处,方可“毖庄我猷,大命毋改”,保全曾国。如若不然,则是“怍耻”。嬭加这样行事的原因自然是当时曾国所面临的地缘压力使然,但与其楚王之女的身份可能也不无关系。

结语

综上所论,此套编钟的作器者为嬭加,全篇以她的口吻来表述。铭文开头简要概括了曾国的始封历史,然后嬭加自述其以楚文王子孙、穆王之女的高贵身份嫁到曾国。随后她又阐述了曾国保全自身的策略——仇匹楚国。第二段中,嬭加充满感情地回顾她在丈夫“龏公”去世后,勤勉为政、团结上下、保有疆土的历史。这篇铭文为我们提供了春秋中期曾国历史的新资料,也进一步丰富了我们对这一时期曾楚关系的认识,具有重要的价值。

附记:拙文写作过程中曾得到黄师德宽、徐师在国、石小力、姚道林等先生的帮助与指导,谨此申谢。惟文中疏误,概由作者负责。拙文草就之后又拜读到韩宇娇先生《嬭加编钟铭文叙述主体再论》(北京语言大学汉字研究所等主编《青铜器铭文研究学术研讨会论文集》)、程浩《加嬭编钟与楚庄王服曾》(《北方论丛》2021年第4期)二文。韩文从铭文格式等角度出发认为铭文叙述主体为嬭加,而“文王”与“穆”指楚文王及楚穆王。程文亦主张嬭加为楚穆王之女、楚文王之孙。拙文的看法与二位先生可谓不谋而合,惟论证角度有所不同,如有可取之处,权当对二文的补充。拙文曾在中国古文字研究会第二十三届年会(河南大学,2020年10月)上宣读,会上得到了李守奎、朱其智、王志平先生的指正,在此一并致谢。