特殊级抗菌药物科学化管理在重症监护病房中的应用

2022-03-15许建强赵锋利温敏勇吴思慧林新锋

许建强,徐 倩,赵锋利,温敏勇,吴思慧,林新锋

(广州中医药大学第一附属医院 1. 重症医学科;2. 检验科,广东 广州 510080)

优化抗菌药物的使用在重症监护病房(intensive care unit,ICU)中至关重要,特别是在抗菌药物耐药性上升且缺乏新的抗菌药物开发的时代[1]。研究[2]结果表明ICU中存在30%~60%的抗菌药物不合理使用。抗菌药物过度或错误使用导致了耐药细菌的增加,相关流行病学研究[1-2]已经证明,不合理使用抗菌药物与耐药菌出现、传播密切相关。美国卫生保健流行病学学会(SHEA)和美国传染病学会(IDSA)在2007年提出了抗菌药物科学化管理项目(antimicrobial stewardship program,ASP)[3],认为ASP是帮助优化抗菌药物治疗,确保患者获得最佳临床效果,同时降低随后出现细菌耐药性风险的方法。近几年研究[3-5]表明医疗机构通过ASP取得了明显成效。

我国为遏制细菌耐药于2016年发布了《遏制细菌耐药国家行动计划(2016—2020 年)》《“健康中国2030”规划纲要》,要求所有大型医疗机构高度重视抗菌药物临床应用,加强抗菌药物管理[6]。两份条例发布实施后,抗菌药物的使用总量呈下降趋势,但碳青霉烯类抗生素的使用量呈上涨趋势,且对其耐药的菌株检出率也缓慢上升[1]。故本研究以某院ICU为研究对象,设计ASP项目流程,科学化管理特殊级抗菌药物(碳青霉烯类),分析ASP实施前后碳青霉烯类抗生素使用情况,评价ASP实施后效果。

1 资料与方法

1.1 资料来源 通过医院电子病历系统,回顾性分析 2018 年4月1日—2020 年3月31日某院ICU住院患者的临床资料,包括患者性别、年龄、急性生理学及慢性健康状况评分系统(APACHE Ⅱ)评分、入住ICU日数、出科患者例数、感染情况、死亡例数、碳青霉烯类抗生素使用情况(名称、规格、用量)等。根据ASP实施时间将患者分为两组:2018 年4 月 1 日—2019 年3月 31 日为 ASP 实施前组,2019 年 4 月1 日—2020年3月 31 日为 ASP 实施后组。

1.2 方法

1.2.1 ASP措施 建立抗菌药物管理小组,组长为抗菌药物使用指导专家,负责点评抗菌药物的使用,组员负责监控特殊级抗菌药物的使用情况;建立特殊级抗菌药物使用的电子checklist,列举使用前和使用后第3天、第5天、第7天需行病原体检查(送检标本包括血、痰、粪便、尿、脑脊液、胆汁、腹腔积液、肺泡灌洗液、鼻咽拭子、透析液、伤口分泌物等)、影像学检查和炎症指标的检查,根据检查结果分析是否进行抗菌药物降阶梯使用或停用;建立特殊级抗菌药物使用处方预授权和处方后审计和反馈制度;每周对特殊级抗菌药物使用进行点评,并每月进行特殊级抗菌药物的数据分析并反馈每组的使用情况。见图1。

图1 特殊级抗菌药物管理策略流程图

1.2.2 ASP评价指标 以抗菌药物DDDs和AUD作为评价标准。DDDs可反映不同时期的某种药物用药动态和用药结构,其值越大,说明该药的使用频率越高,倾向性越大。AUD以每100例患者日DDDs表示,经常被用作医疗机构中抗菌药物所施加的选择压力的指标,主要用于测算住院人群暴露于抗菌药物的广度和强度。碳青霉烯类抗生素DDDs和AUD 计算方式:DDDs=抗菌药物消耗量(g)/抗菌药物DDD值;AUD=抗菌药物DDDs×100/(同期出科患者例数×同期患者平均住院日数),即DDDs/100例·d。碳青霉烯类抗生素限定日剂量(DDD)值,参考卫生部《抗菌药物临床应用监测网抗菌药物分类及限定日剂量》[7]。

1.3 统计学方法 应用GraphPad Prism5.0进行数据分析及作图。应用SPSS进行统计学分析;不符合正态分布的连续性变量采用中位数和四分位间距表示,组间比较采用Mann-Whitney U检验;分类变量采用频数和百分比表示,组间比较采用卡方检验或Fisher确切概率法检验;采用多元线性回归分析碳青霉烯类抗生素DDDs与患者感染部位、年龄以及疾病危重程度的相关性;ASP实施前后DDDs和AUD相同月份比较及不同月份的时间变化趋势采用单因素方差分析。以P≤0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料 2018 年4 月 1 日—2019 年3月 31 日(ASP实施前)ICU收治患者725例,其中感染患者276例(38.07%),男性461例(63.59%),平均年龄为68岁。2019 年 4 月1 日—2020年3月 31 日(ASP实施后)ICU收治患者915例,其中感染患者408例(44.59%),男性612例(66.89%),平均年龄65岁。ASP实施前后患者的性别、年龄、APACHE Ⅱ评分比较,差异均无统计学意义(均P>0.05);APS实施前后,感染患者和非感染患者的入住ICU日数及病死率比较,差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表1。

表1 两组患者一般资料比较

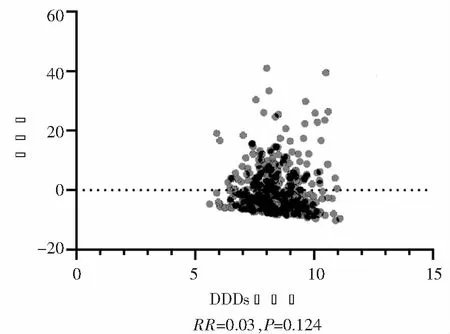

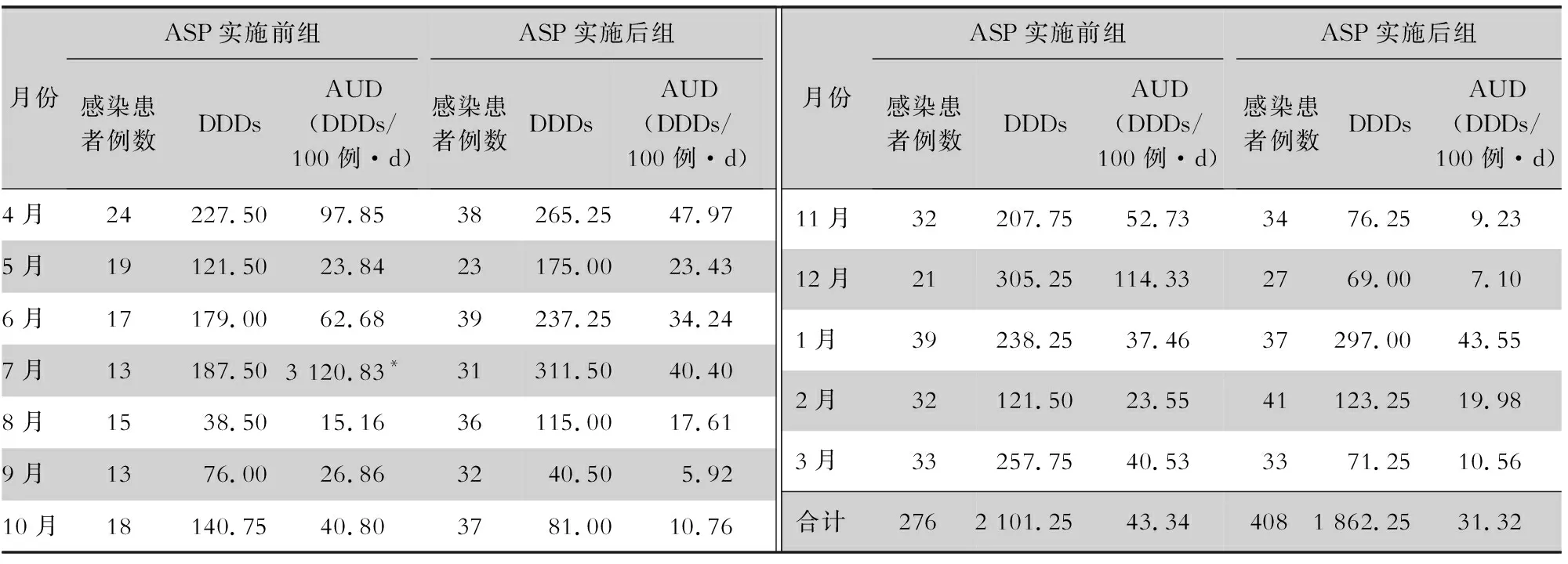

2.2 碳青霉烯类抗生素使用情况及预后 多元线性回归分析结果显示,碳青霉烯类抗生素DDDs与患者感染部位、年龄以及疾病危重程度无明显相关性(R2=0.03,P=0.124),见图2。每月DDDs在ASP实施前后的波动均较大,见图3A;每月AUD在ASP实施前波动较大,在ASP实施后波动较小且数值较前下降,见图3B;ASP实施前后碳青霉烯类抗生素DDDs和AUD分别为2 101.25、1 862.25和43.34、31.32,见表2;ASP实施前后DDDs比较,差异无统计学意义(P>0.05),见图3C;ASP实施前后AUD比较,差异有统计学意义(P<0.05),见图3D。

图2 碳青霉烯类抗生素DDDs与患者感染部位、年龄以及疾病危重程度的多元线性回归分析图

注:A、B分别为碳青霉烯类抗生素DDDs、AUD不同月份变化趋势图;C、D分别为ASP实施前后,碳青霉烯类抗生素DDDs、AUD(删除2018年7月份数据)的比较。

表2 ASP实施前后碳青霉烯类抗生素使用的DDDs和AUD比较

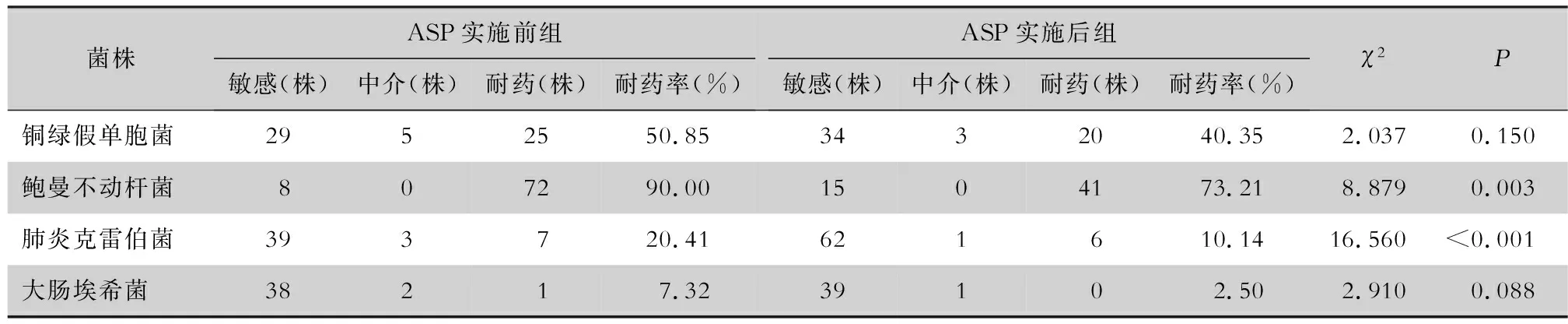

2.3 对碳青霉烯类抗生素耐药情况 在ICU中,ASP实施前对碳青霉烯类抗生素耐药率居前4位的革兰阴性菌分别为鲍曼不动杆菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌、大肠埃希菌。ASP实施后铜绿假单胞菌、大肠埃希菌对碳青霉烯类抗生素的耐药率分别从50.85%、7.32%下降至40.35%、2.50%,但差异均无统计学意义(均P>0.05);ASP实施后鲍曼不动杆菌、肺炎克雷伯菌对碳青霉烯类抗生素的耐药率分别为从90.00%、20.41%下降至73.21%、10.14%,差异均有统计学意义(均P<0.05)。见表3。

表3 ASP实施前后的细菌对碳青霉烯类抗生素的耐药情况

3 讨论

碳青霉烯类抗生素属广谱抗菌药物,对β-内酰胺酶稳定,对多重耐药菌也具有较好的抗菌效果,是治疗重症感染的常用药物[3]。近几年来,国内外研究[4-5]显示细菌耐药性逐渐上升,且与抗菌药物的种类、剂量相关,抗菌药物过度使用是导致细菌耐药的重要原因之一。ICU患者病情危重,常合并多器官功能损伤,而大部分医生多使用碳青霉烯类抗生素作为初始抗菌药物治疗,甚至对其产生依赖性。部分临床科室对此类抗菌药物缺乏科学化管理,导致其使用量增加,细菌耐药性上升,甚至出现临床医疗不良事件[8-9]。

在特殊级抗菌药物管理中,处方管理是重要一环,其可以减少特殊级抗菌药物的使用。特殊级抗菌药物处方管理方法包括处方预授权(PPA)和处方后审核反馈(PPRF)。PPA要求有特殊级抗菌药物预授权才能开出相应的处方;PPRF允许临床医生开出任何经验性的抗菌药物治疗方案,但是在随后的48~72 h内,ASP根据患者临床症状建议临床医生停止或调整抗菌药物的使用。两种方法各有利弊,PPA需要预授权人员随时待命,并且对有权限者无限制使用特殊级抗菌药物;而PPRF允许有特殊级抗菌药物权限人员在何时根据临床症状重新调整抗菌药物使用和对处方者的反馈,具有更大的灵活性。研究[10]表明,两种特殊级抗菌药物管理方法同时使用更能让患者及时使用恰当的抗菌药物;若在临床医生人力不充足的科室中,PPRF可以让重症感染患者及时使用恰当的初始抗菌药物,与PPA方法比较,可能对减少抗菌药物使用量的影响更大。已有研究[11]表明,对于重症细菌感染的ICU患者,恰当的抗菌药物使用时间是决定预后的主要因素,对感染性休克患者每延迟1 h使用有效的抗菌药物都与病死率的显著增加有关。

本研究中ICU建立以碳青霉烯类抗生素管理为主的特殊级抗菌药物管理以来,要求临床医生在使用抗菌药物前评估患者是否需要使用特殊级抗菌药物,并同时进行细菌培养、炎症指标检查及影像学检查等,使用后及时根据患者的临床表现及实验室检查结果尽早进行抗菌药物降阶梯使用或停用;实施过程中使用PPA和PPRF联合的处方管理办法。在ASP实施后1年内,ICU感染患者增加的情况下,碳青霉烯类抗生素使用量并未上升,DDDs从ASP实施前的2 101.25下降至实施后的1 862.25,下降了11.37%;碳青霉烯类抗生素AUD也呈下降趋势,从ASP实施前的43.34下降至实施后的31.32,差异有统计学意义(P<0.05)。ASP实施前后每月份DDDs的波动都比较大,这与每月的感染患者例数不一致有关;ASP实施前AUD每月波动较大,而ASP实施后AUD每月波动小且数值较前下降,说明实施ASP可以降低特殊级抗菌药物的使用强度;且ASP实施后,患者入住ICU日数及病死率并未较实施前上升,表明实施ASP安全有效,但仍需延长研究时间来证明其可靠性。目前有研究[12-13]也显示,实施抗菌药物干预管理可明显减少抗菌药物的使用,且不增加患者平均住院日数和病死率。

ASP实施后细菌对碳青霉烯类抗生素的耐药性明显改善。临床上常见的耐药菌鲍曼不动杆菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌、大肠埃希菌对碳青霉烯类抗生素的耐药率在ASP实施后均出现下降,且ASP实施前后鲍曼不动杆菌和肺炎克雷伯菌的耐药率比较,差异均有统计学意义(均P<0.05),与相关研究[14-15]结果一致,证明抗菌药物的有效管理可以减少细菌的耐药性。抗菌药物耐药性的发生与传播有多种原因,其中抗菌药物消耗量与细菌耐药性存在一定关联。但由于本研究的时间较短,细菌耐药率下降趋势的稳定性还待进一步观察。

综上所述,在未开展以医院为主导的ASP的医疗机构中,以科室为中心,设计行知有效的科学化管理办法,可以降低碳青霉烯类抗生素的使用,减少细菌对碳青霉烯类抗生素的耐药性,且不增加患者ICU住院时间及病死率。本研究中ASP安全有效,但由于研究时间较短,细菌耐药率下降趋势的稳定性和对患者ICU住院时间和病死率的影响还待进一步观察。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。