抗战记忆保护视域下滇西抗战档案文献资源体系构建研究

2022-03-12于雯青

华 林 陈 燕 于雯青

(云南大学 历史与档案学院,云南 昆明 650091)

习近平总书记2015年主持中央政治局第25次集体学习中指出:“抗战研究要深入,就要更多通过档案、资料、事实、当事人证词等各种人证、物证来说话”[1]。抗战档案文献是珍贵的抗战文化遗产,通过系统构建抗战档案资源体系有利于更深入地研究抗战并传扬抗战文化[2]。滇西抗战是中国抗日战争和世界反法西斯战争的组成部分,滇西抗战档案文献是1942年至1945年滇西抗战期间,国民政府、中国远征军、爱国华侨、盟军和各族人民等,在滇西抗战期间直接形成的,记录与反映国内外战争形势以及军民情况的具有保存价值的文字、图册、声像和实物等不同形式的档案文献。这些档案文献记录了滇西抗战政治外交、军事形势、作战战略、重要战役、伤亡状况和重大胜利等历史情况,在留存中华民族抗战记忆、传承中华儿女爱国主义精神方面有重要史料价值。目前学术界多从历史、文化等角度对滇西抗战开展研究,但从档案视角探究滇西抗战的代表性成果较少。邹绪先阐释了滇西档案的概念、价值作用,进而分析滇西抗战档案发掘利用的现状并提出对策[3];雷娟利认为囊括了滇西抗战的战略规划、军事行动、军政统治以及战时滇西社会情况等内容的抗战史料是研究滇西抗战不可或缺的历史佐证史料[4]。祁苑红,侯兴华基于图书馆特色档案资源建设视角探讨滇西抗战资料的收集、整理和利用等问题[5]。综上,现有研究主要以档案实体管理为切入点对滇西抗战档案展开探讨。另外,档案资源体系建设方面,目前我国档案资源体系建设方面的研究已较为成熟,如赵彦昌、毛丽敏在“互联网+”的时代背景下从档案收集、宣传、整合及提供利用等方面提出了档案资源建设工作的建议[6];加小双,安小米对档案资源建设参与模式进行识别并归类,为档案资源建设研究领域提供了更深入的研究方向[7];谭必勇,陈艳结合“社会记忆工程”梳理了我国公共档案部门等档案机构开展档案资源建设的模式及现状,总结了我国档案资源建设的多元化趋势导向并对我国档案部门构建档案资源提出建议[8]。华林从多元视域下对我国抗战档案文献遗产资源体系构建提出理论依据和实践运用问题[2]。学术界对我国档案资源体系的研究主要聚焦于从宏、微观层面为档案部门做出较为完善的分析并提出丰富建议,却很少涉及对抗战档案文献的资源体系建设方面。鉴于此,本文从抗战记忆保护视域下多载体、多维度对滇西抗战档案文献遗产资源体系建设开展研究,研究成果对更好地保护、发掘与传承这一珍贵抗战文化遗产具有重要现实意义。

一、资源体系构建问题提出

滇西抗战档案文献是珍贵的抗战文化遗产,是维护抗战记忆的重要基础。现存滇西抗战档案文献主要有文档、地图、票据、证件、手记等纸质档案;历史照片、录音和影片等音像档案;用具、武器、徽章、勋章和头盔等实物档案[9];以及通过对滇西抗战老兵、爱国华侨、盟军人员和民众等进行访谈,以文字、录音和视频等方式记录形成的口述档案等。现存滇西抗战档案文献数量极其丰富,除为南京二史馆、云南省档案馆收藏外,主要保存在保山地区各级国家综合档案馆。如保山市县国家综合档案馆馆藏滇西作战实录、军事地图、战时报告、统计表及战地照片等种类丰富的滇西抗战档案2000余卷,5万多份[5]。就目前档案馆馆藏滇西抗战档案文献构成情况而言,还存在馆藏资源模块性缺失和档案类型不全等不足,主要问题如下:

(一)档案资源模块性缺失问题

从各级档案馆保存滇西抗战档案文献情况看,普遍存在档案资源结构模块性缺失问题,其中,保存最为完整的是纸质档案文献。全国保存滇缅抗战档案资源最多的南京二史馆现存滇缅抗战时期的档案超过350卷7万余页;滇西会战档案有107卷,2万余页;除此以外,保山市档案局多方征集到滇西抗战档案183卷4万多页;腾冲市档案馆馆藏滇西抗战档案史料60多卷共1万多页[3]。由上可知,纸质档案是目前各级档案馆馆藏的滇西抗战档案文献的主体类型,馆藏实物档案、口述档案和音像档案数量较少。档案文献模块性缺失带来的主要问题有:一是破坏了档案文献资源的整体结构。滇西抗战档案文献资源建设应立足于整个滇西抗战历史的完整记录,而档案资源建设的模块性缺失,破坏了滇西档案史料之间的有机联系从而阻碍档案资源体系的整体性构建。二是不利于民族抗战记忆完整构建。档案文献是社会记忆的承载媒介,将各种类型、载体形式的滇西抗战档案文献征集进馆保存,不仅有利于其档案文献资源的体系化建设,还可完整构建滇西抗战记忆,更好地保护与传承这一抗战文献遗产。

(二)档案资源多样性缺失问题

云南省保山市各级国家综合档案馆是滇西抗战档案文献的重要保存主体,“中国远征军滇西抗战档案史料中心”于2006年3月27日在保山市档案馆成立,该史料中心从分散在国内外众多机构和个人手中征集到较为翔实的反映滇西战场全过程的档案史料并对其整理研究,以实现对滇西抗战档案文献信息资源的开发利用。目前该中心已经征集到包括军队组建、作战方案、大纲、部队训练、战斗报告、伤亡统计、日记等方面的丰富众多的纸质滇西抗战档案[9]。此外,还征集到部分历史照片与遗存实物等档案文献。相对而言,各级档案馆征集到的留存实物、历史照片、影片资料,口述录音,以及滇西抗战遗址建档档案文献等类型则较少,这对众多形式、多视角和多信息记录方式方面,完整、立体和形象记录与还原滇西抗战原貌,全面保护这一珍贵抗战记忆造成不利影响。

上述可知,各级国家综合档案馆,尤其是保山地区各级档案馆在保存滇西抗战档案文献方面都存在资源模块缺失和档案类型不足等问题,这些问题影响到其资源的体系化建设,以及滇西抗战记忆的完整保护与传承。鉴于此,如何构建滇西抗战档案文献资源体系,全面征集抢救与发掘利用这一珍贵抗战档案文献遗产也就成为各级国家综合档案和各保管机构馆亟待解决的紧迫问题。

二、资源体系构建框架方案

(一)资源体系构建框架设计

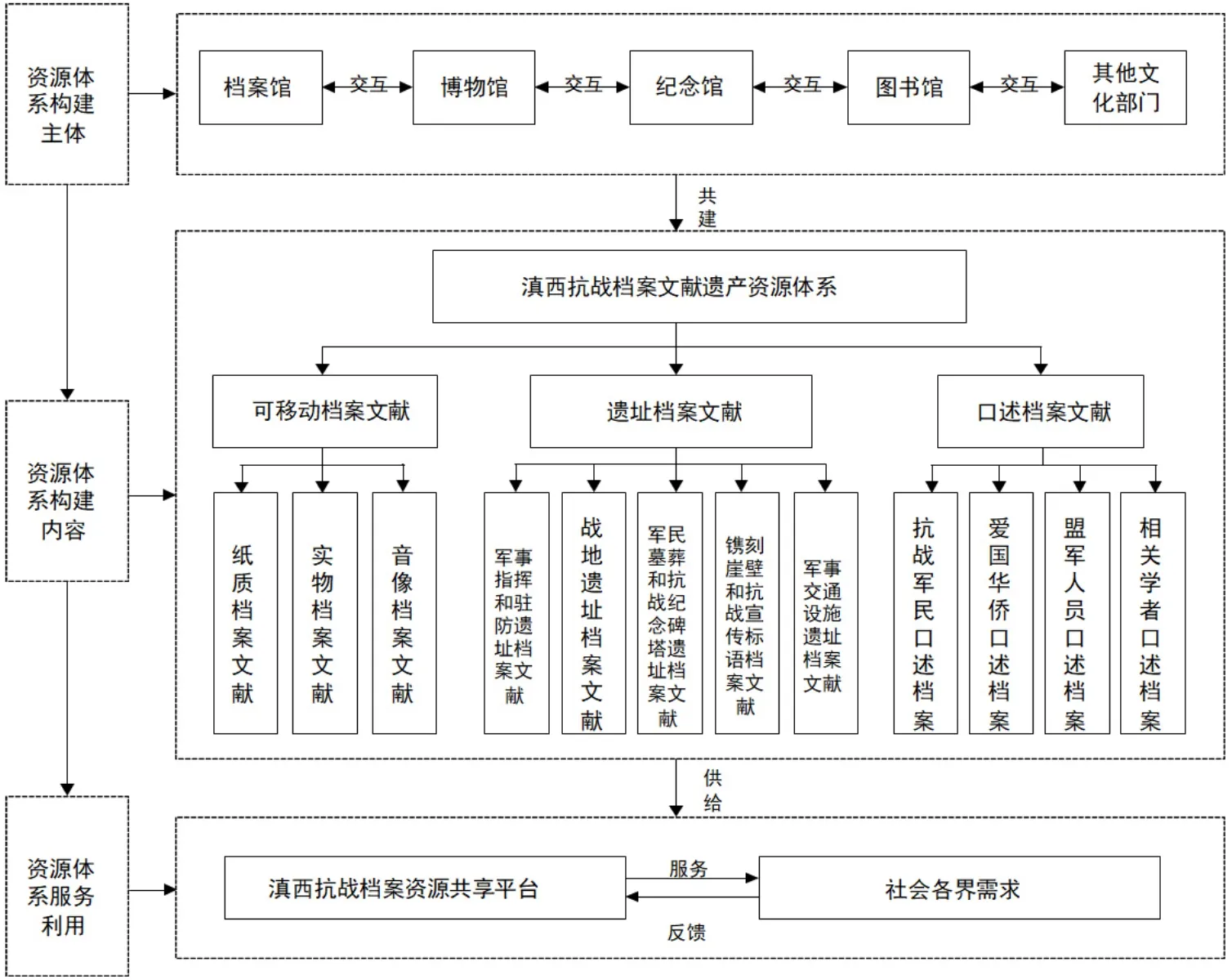

完整构建滇西抗战档案资源体系的思路是依托各级档案馆、博物馆、纪念馆、图书馆和史志办等其他文化部门的多元主体,基于传承中华民族抗战记忆视域,宏观构建滇西抗战档案文献资源体系,将各种形式、类型以及信息记录方式的多类型档案文献纳入资源体系建设。用于指导滇西抗战档案文献的征集抢救、分类整理、数字化共享平台建设等资源建设工作,以更好地保护、发掘这一珍贵抗战档案文献遗产为社会各界需求服务。基于这一思路,该体系构建框架设计如下图1:

图1 滇西抗战档案资源体系构建思路图

(二)资源体系档案类型阐释

1、可移动征集档案文献。这是指可以移动征集的纸质、音像和实物等各种记录与反映滇西抗战的档案文献材料,主要类型如下:

(1)纸质档案文献。即滇西抗战期间,国民政府、军政要员、参战官兵、爱国华侨、当地群众、盟军人员、使(领)馆官员,以及在华报社、记者和外籍侨民等形成的反映滇西抗战的纸质档案文献。目前,各级档案馆征集到的滇西抗战纸质档案文献包括抗战档册和史实资料等,其中,抗战档案主要文件类型有军政训令、战役计划、作战大纲、战斗方案、阵中日记、作战手记、图纸、文电、信函、整训计划、伤亡统计表、战斗详报、会战要图、官佐任免令、人员名册等,这些档案文献种类繁多,内容详细地记录了滇西抗战政治外交、战争态势、远征军组建、战役战斗、物资运输,以及南洋华侨和滇西各族群众支援抗战的真实历史,是研究滇西抗战的第一手原始文献材料。

(2)实物档案文献。这是指在滇西抗战期间遗存的,反映滇西抗战历史并具有保存价值的各种特定有形的遗留物,主要有证件、勋章、徽章,以及各种武器、弹药、装备、军旗、军服、用具等实物档案。滇西抗战实物档案大部分保存在保山市博物馆、龙陵国刚松山抗战文物纪念馆、腾冲和顺镇滇缅抗战博物馆、腾冲滇西抗战纪念馆等单位。其中,龙陵抗战文物纪念馆收藏远征军、美军、日军遗物400多类5 000多件[10];腾冲滇西抗战纪念馆馆藏滇西抗战实物档案10多万件,腾冲和顺镇滇缅抗战博物馆馆藏滇西抗战实物档案超过6 000件[11]。值得一提的腾冲市段生馗先生收集到10 000多遗存实物[12],这些实物档案大多陈列在滇西抗战纪念馆,主要有中国远征军、美国盟军和侵华日军遗存的钢炮、头盔、军刀、军服、望远镜、对讲机、发报机,以及刻有日文的毒气弹、防毒面罩,此外,还有5张日本陆地测量部于明治30年制图的清朝南京、武昌等中国城市地图等[13]。

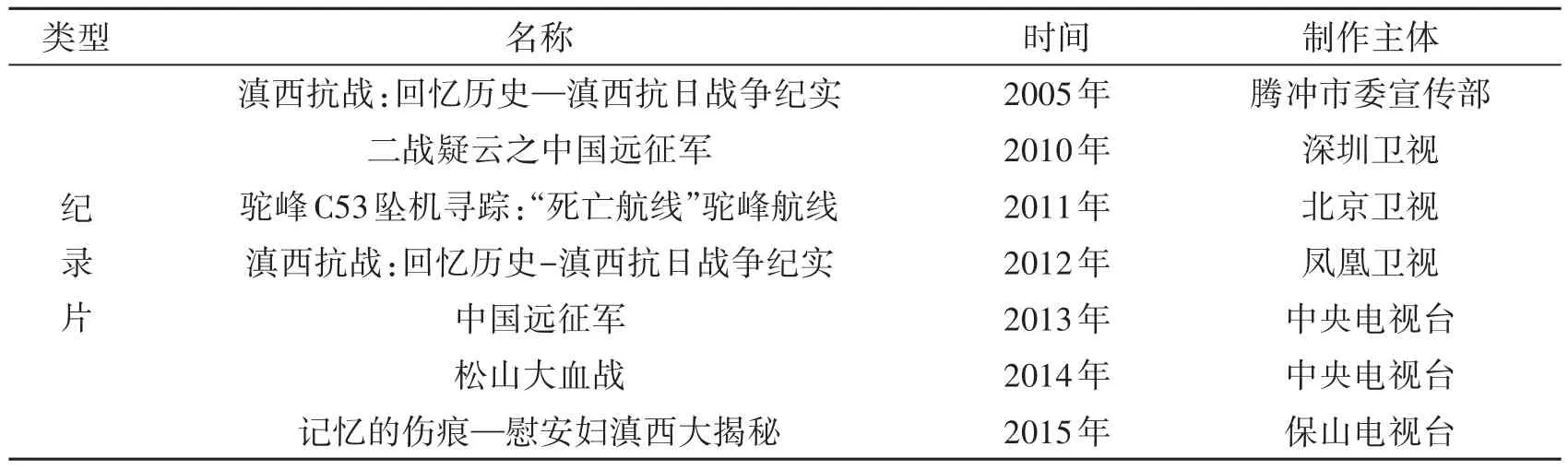

(3)音像档案文献。按其来源划分主要有:其一,滇西抗战历史音像档案。主要有照片和纪录片,多为中国远征军和美国盟军摄影师拍摄,也有部分来源于日军摄影师。如美国第164照片联队在滇西战场拍摄了近2万张照片和很多珍贵影片材料[14],主要为美国国家档案馆收藏。国内历史照片多为博物馆保存,如腾冲和顺滇缅抗战博物馆就收藏了1 000多张滇西抗战照片,主要内容有中国远征军包围腾冲城、腾冲城遭受轰炸、中美军指挥官研究作战方案、远征军司令视察修路、日军杀害慰安妇等[15]。其二,反映滇西抗战音像档案。近年来反映滇西抗战专题的影片资料备受国内外影视及媒体关注,这些音像档案文献为数众多,使用了大量滇西抗战形成的原始记录材料,在形象记录与反映滇西抗战真实历史方面发挥了重要作用(参见表1)。

表1 滇西抗战音像档案

2、滇西抗战遗址档案文献。这是指滇西抗战期间遗存的,反映滇西抗战状况、场景等具有保护价值的建筑物、构筑物和战场区域等。滇西抗战遗址档案文献就是以文字、照片、影像方式记录抗战遗址而形成的建档信息记录,按其遗址类型可划分为:其一,军事指挥和驻防遗址档案文献。如保山市马王屯远征军长官部旧址、龙陵县驻龙日军司令部旧址、董家沟日军慰安所旧址、腾冲市界头三元宫游击队驻地旧址等建档档案。其二,战地遗址档案文献。如腾冲来凤山抗战遗址、高黎贡山抗战遗址、松山战役遗址等建档档案。其三,军民墓葬和抗战纪念碑塔遗址档案文献。如腾冲国殇墓园和芒市雷牙山碑塔群、滇西抗日战争纪念碑、“南侨机工”墓葬等建档档案。其四,镌刻崖壁和抗战宣传标语档案文献。如“抗日耿沧支队”在耿马三尖山峭崖刻下的“以戈待敌”等誓言,在施甸县甸阳镇、姚仁和镇等地区留存下的部分民居墙壁上的抗战标语和宣传画等建档档案文献。其五,军事交通设施遗址档案文献。如滇缅公路下(关)畹(叮)段、怒江惠通桥、保山机场等交通遗址建档档案等。

3、滇西抗战口述档案文献。这是指通过对滇西抗战军政人员、参战老兵、爱国华侨、人民群众,等群体或个人进行访谈,以文字、录音和录像等形式直接记录形成的口碑档案文献。如2009年,定居美国的昆明学者江汶拜访美国陆军通信兵的一位战地摄影师,希德·格林博格,以访谈方式记录了这位美国老兵讲述的在滇西抗战中的经历,六十多年前滇西抗战的历史原貌以口述形式得以重现。又如,学者蔺斯鹰在台北采访了95岁的四川籍抗日老兵杨剑秋,详细记录1944年5月,他所在中国远征军部队黄昏险渡怒江,清晨强攻高黎贡山的英勇作战经历[13]。滇西抗战口述档案文献是第一手原始材料,真实记录了滇西抗战的真实场景与具体过程,为保存中华民族抗战记忆和传承民族艰苦奋斗精神具有珍贵史料价值。

三、资源体系构建学理依据

(一)方针政策支持

党的十九大报告中将弘扬爱国主义、树立正确民族文化观提到国家精神文明建的重要高度[16];国务院2015年《关于公布第二批国家级抗战纪念设施、遗址名录的通知》中明确强调对抗战史料和遗址文物的挖掘、整理、保存及宣传爱国教育工作的重要性[17];全国档案工作响应政策重视档案对弘扬中华民族革命文化和传承中华优秀爱国主义精神的重要史料作用[18]。2019年国家档案局对全年档案工作中关于抗日战争档案文献汇编工程项目给予高度重视并重点强调各级综合档案馆的爱国主义教育基地作用[19]。党和国家开发抗战档案文献,传播革命文化的方针,不仅为滇西抗战档案文献资源体系构建提供了政策支持,同时,也从宣传理念、制度建设、工作规划、经费投入、人员保障等方面保证了滇西抗战档案文献资源建设与发掘利用工作的开展。

(二)档案记忆理论

基于档案的基本属性就是社会记忆为核心内涵的档案记忆理论认为档案的主要功能是传承社会记忆,即档案是社会记忆的载体或工具[20-21];档案记忆理论对滇西抗战档案文献资源体系构建的理论指导功能在于:其一,资源体系构建的完整性。社会记忆实质上是一种集体历史记忆,作为承载集体历史记忆的档案文献应保存齐全,以完整构建与传承集体历史记忆。因此,滇西抗战档案文献资源体系的构建,应尽可能地将其可移动征集档案文献、遗址档案文献和口述档案文献等集中保管,以完整保护滇西抗战记忆。其二,资源体系构建的全面性。人类社会通过文字或者其他记录形式为载体来保存历史记忆[22],为全面构建滇西抗战记忆,其档案文献资源体系的构建应涵盖文字、图表、音像、实物和口述等各种档案类型,全面开展滇西抗战档案文献资源体系化建设,从不同档案记录载体、形式和视角,完整保护、传承与传播滇西抗战记忆。

(三)实践工作基础

国家与各省级政府长期重视抗战文献遗产的征集与保护,积极支持档案馆、博物馆和纪念馆等文化机构开展滇西抗战文献资源建设工作。如2003年,保山市档案馆向中国第二历史档案馆等单位和社会各界征集滇西抗战档案,通过捐献、交换和征购等方式,将一批远征军组建方案、作战计划、伤亡损失统计、战斗详报、官佐任免令等珍贵档案收集到档案馆保存。2006年“中国远征军滇西抗战档案史料中心”成立并负责对中缅印抗日战场形成的抗战档案史料进行征集抢救与发掘利用工作[9]。目前,保山市档案馆共收集到滇西抗战档案近200卷超过40 000页,在滇西抗战档案文献保护抢救方面取得显著成果。又如,2012年4月云南省“十二五”重点文化建设项目建成滇西抗战纪念馆,迄今,纪念馆已经征集到滇西抗战遗存实物12 000件,图片1 500张[23]。此外,还利用档案文献记录,在纪念馆建成铭刻有103 141名远征军及盟军官兵姓名的名录墙[24]。档案馆、纪念馆、博物馆等单位开展的滇西抗战档案文献资源建设工作,从资源模块划分、类目设置和内容规划等方面,为滇西抗战资源体系构建提供了实践依据。

四、资源体系构建实践运用

(一)以资源体系为依据,规划抗战文献保护工作

其一,依托资源体系,规划档案馆抗战档案文献资源建设工作。滇西抗战档案文献资源体系是基于抗战记忆的全面构建理论,以及档案文献实存状况进行构建,其范围涉及抗战档案文献的主要模块和各种类型,因此,该体系不仅可作为滇西抗战档案文献资源建设的依据,还可为抗战档案文献资源体系建设提供参考。其二,参考资源体系,规划相关文化机构抗战文献征集整理工作。基于滇西抗战档案具有文献、文物、史料等多元属性,除保存在档案馆外,还散存在纪念馆、博物馆等文化部门。因此,建议纪念馆、图书馆、博物馆、文化馆和史志办等机构借鉴这一资源体系,规划抗战文献征集整理工作,推进抗战文献抢救与发掘工作的开展。其二,参考资源体系,规划当地抗战文献保护工作。滇西抗战档案文献资源体系具有档案文献涵盖全面和类型齐全等特点,为此,建议当地党委和政府可借鉴这一资源体系,规划档案馆、图书馆、纪念馆和博物馆等机构抗战文献保护工作,互通有无,分工合作,协同保护,开发抗战文献,以整合政府和社会各界的力量,更好地保护、整理与发掘当地抗战文献遗产。

(二)以资源体系为借鉴,加大档案资源收集力度

其一,制定征集规范。许多珍贵的滇西抗战档案文献除珍藏在档案馆、图书馆、纪念馆或博物馆等机构外散存民间或流失国外。为此,建议档案馆依据该资源体系,从可移动档案文献、口述档案文献和抗战遗址档案文献等模块,细化档案收集内容、类型,以及数字化采集标准,制定收集规范,指导滇西抗战档案文献征集抢救工作。其二,开展征集工作。主要方式有:一是依据收集规范,采用捐赠、购买、复制或交换等方式,对散存图书馆、纪念馆、博物馆、社科院、史志办、电视台或民间的滇西抗战文书、历史照片、影视素材、遗存实物以及流失国外的滇西抗战档案文献进行征集保藏。二是使用文字记录,拍照、录音或视频等方式,对滇西抗战军政要员、参战老兵、爱国华侨、盟军人员、人民群众或相关研究者等进行访谈征集,形成滇西抗战口述档案文献。三是和博物馆合作,通过文字记录,实景拍照、录像和数字化等方式,将滇西抗战军事指挥遗址、战场遗址和抗战标语等记录下来,形成滇西抗战遗址档案文献,实现其馆藏资源的体系化建设。

(三)以资源体系为参考,加强档案资源规范管理

云南省各级国家综合档案馆收集到的滇西抗战档案文献数量极其丰富,建议依据其资源体系,制定分类整理标准,指导滇西抗战档案文献资源有序化建设工作。其分类类目可设置为:其一,一级类目。从滇西抗战可移动档案文献、口述档案文献和遗址档案文献等模块,构建一级类目。其二,二级类目。如在可移动档案文献之下,设置纸质档案文献、实物档案文献、音像档案文献等二级类目;在口述档案文献之下,设立滇西抗战军民、爱国华侨和盟军人员等二级档案文献类目。其三,三级类目。如在滇西抗战音像档案文献目录下,设置照片、录音、影视和视频等三级档案文献类目。构建分类整理标准,即可对收集到的馆藏滇西抗战档案文献进行规范整理,实现其档案文献资源的有序化建设,以更好地检索查询与发掘利用这一重要抗战文献遗产。

(四)以资源体系为框架,推进档案资源数字化建设

其一,规划数字化工作。鉴于滇西抗战档案文献类型繁多,信息结构复杂,建议依托其资源体系,按照纸质档案、音像档案和实物档案等不同载体类别和信息记录方式,根据国家档案局发布的相关档案数字化标准规范(《电子文件归档与管理规范》《纸质档案数字化技术规范》《数码照片归档与管理规范》),规划微观建设方案开展滇西抗战档案文献数字化资源建设工作。其二,开展数据库建设。滇西抗战档案文献数字化工程的重要前提是完善的资源数据库,并在此基础上构建其资源体系。在滇西抗战可移动档案文献、口述档案文献和遗址档案文献等一级类目之下,分别设置二级类目和三级类目,规划与组织其数据库建设档案文献资源,建立滇西抗战档案文献资源数据库。其三,进行数字化开发。即利用资源数据库,依托共建单位网站或文化信息共享工程等,采用虚拟展览、线上查询利用、提供专题数据库,以及微信、抖音、微博等新媒体平台推送档案信息等方式,向社会公众提供利用滇西抗战档案信息资源,传承滇西抗战记忆,弘扬民族爱国精神。

五、结 论

滇西抗战档案是珍贵抗战文献遗产,构建滇西抗战档案文献资源体系,不仅有利于其档案文献资源的体系化建设,更推动了滇西抗战记忆的完整构建。同时,还可更好地贯彻落实习近平总书记提出的“要加强资料收集和整理这一基础性工作,全面整理我国各地抗战档案、照片、资料、实物”精神[25],整理发掘这一重要抗战档案文献遗产,开展爱国主义教育,为中华民族的伟大复兴提供文化助力。