5~18岁儿童青少年24 h活动研究:现状、影响因素与健康效应

2022-03-10王丽娟

王丽娟

身体活动、久坐行为与睡眠是构成一天24 h的3种活动行为。在传统的大众认知与过往的相关研究中,这3种行为被认定是独立开展并独立影响人体的健康状况(Carson et al.,2016;Chaput et al.,2016;Poitras et al.,2016)。然而近年不断有学者质疑这种观点,有研究认为,这3种行为相互影响相互作用,从而促进人的身心发展及形成健康生活模式,只有同时拥有适量的身体活动、高质量的久坐行为、充足的睡眠并使其达到平衡才会助益身体健康(Carson et al.,2017;Okely et al.,2018;Saunders et al.,2016;Tremblay et al.,2016)。由此,有研究认为,相比于独立分散的身体活动指南或久坐行为指南,融合一整天活动行为制定相应的指南更科学合理(Carson et al.,2013;Faulkner et al.,2016)。在这种认识的影响之下,加拿大于2016年6月颁布了世界上第1个儿童青少年24 h活动指南——《加拿大儿童青少年24小时活动指南:融合身体活动、久坐行为和睡眠》(Canadian 24-hour Movement Guidelines for Children and Youth:An Integration of Physical Activity,Sedentary Behaviour,and Sleep)。随之在此基础上,2019年6月澳大利亚也制定与发布了《澳大利亚儿童青少年(5~17岁)24小时活动指南:融合身体活动、久坐行为和睡眠》(Australian 24-hour Movement Guidelines for Children and Young People(5~17 Years):An Integration of Physical Activity,Sedentary Behavior,and Sleep)。这两部活动指南均针对5~17岁儿童青少年,提出儿童青少年每天中高强度身体活动(moderate to vigorous physical activity,MVPA)时间应不少于60 min、屏幕时间应不超过2 h、5~13岁的儿童应保证每晚睡眠9~11 h、14~17岁青少年应保证每晚睡眠8~10 h的活动建议。通过融合儿童青少年的身体活动、久坐行为和睡眠,为儿童与青少年生活方式提供了更全面、更科学的指导。这两部活动指南的颁布和实施引起了各界对24 h活动的广泛关注。

儿童青少年24 h活动指南的颁布也开启了儿童青少年24 h活动研究的大门。近5年,国内外涌现出一批与此相关的研究。Rollo等(2020)对来自不同国家的婴幼儿、儿童青少年、成年人与老年人24 h活动研究文献进行了系统总结,主要聚焦于24 h活动与健康指标间的关系,但该综述对24 h活动达标水平及影响因素的探讨存在一定局限性:1)虽然简单描述了不同阶段人群的24 h 3项活动均达标所占比率,但未梳理与统计24 h活动的其他指标达成情况(如身体活动、屏幕时间及睡眠的达标率等),因此难以说明24 h活动的达标总体情况;2)对24 h活动影响因素的分析未按照不同年龄阶段进行分组探讨,难以明确影响不同国家儿童青少年24 h活动的因素。综上,本研究通过总结现有文献报道的研究特征、研究方法与研究结果,探讨目前不同国家儿童青少年的24 h活动的达标情况,了解影响24 h活动的因素,并讨论24 h活动达标率与健康的关系。

1 研究方法

本系统综述严格遵循系统综述和荟萃分析有限报告条目(Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses,PRISMA)进行文献的检索、筛选、评估、数据提取和结果的合成等。

1.1 文献搜索

外文数据库:在Web Of Science(WOS)、PubMed、Embase、Cochrane Library、Medline中进行文献检索,英文检索词(式)包括2组:1)24 h活动:24-hour OR movement behavior OR movement guideline;2)人群:teenage*OR children*OR student*OR youth*OR girl*and boy*OR juvenile*OR adolescent*OR school OR primary OR elementary OR high OR secondary。中文数据库:在中国知网、万方数据、维普数据库、生物医学文学数据库中进行文献检索,中文检索主题词包括:(24 h OR 24 h活动)And(儿童OR青少年OR学生OR小学生OR初中生OR高中生)。检索截止日期均为2020年4月1日。具体检索流程为:1)运用布尔逻辑词“AND”“OR”连接所有检索词进行计算机检索;2)根据标题或摘要筛选符合纳入标准的文献,并进一步查找全文;3)对所获相关文献的参考文献进行人工检索,增补计算机检索的遗漏文献。文献检索流程由2名相关研究人员采用独立双盲的方式进行。

1.2 文献筛选

纳入和排除标准:1)纳入中国知网、万方数据、WOS等中文外文数据库中经同行评议的原创性英文文章或中文期刊文章,排除非中/英文文献、未发表的文献、学位论文、会议摘要、论著等;2)纳入以24 h活动指南达标为研究主题的实证性研究,排除与主题无关的研究以及综述、评述、论述等非实证性研究;3)纳入研究对象为5~18岁无特殊疾病的儿童青少年,排除研究对象为5~18岁年龄范围之外的人群,也排除特殊人群如专业运动员、残障人群、慢性疾病患者等的研究。

1.3 资料提取与质量评价

2名研究人员采用独立双盲的方式对纳入文献进行信息提取,不一致处由第三方查阅具体文献确定。资料提取的主要内容包括:第一作者姓名、国家、研究类型、样本量与年龄、暴露因素与测量、结局指标与测量以及混杂因素。

考虑可同时对队列及横断面研究进行质量评价,本综述运用了McMaster评价表(the McMastercritical review forms for quantitative research)对纳入的研究进行质量评价(Law et al.,1998)。评价工具主要从研究目的、综述、研究设计、样本选取、道德伦理、测量工具、数据分析、研究建议、研究局限性9个维度综合评价研究的总体质量,共14个题项。作者根据评价标准对每项研究进行评分(“符合”=1分,“不符合”=0分),量表满分为14分。得分为0~6分为低质量研究,7~10分为中等质量研究,11~14分为高等质量研究(Law et al.,1998)。由2名研究人员对所有研究进行独立评估,有任何分歧时咨询第3名研究者确定。

1.4 资料分析

本综述运用国外系统综述研究广泛应用的文献归纳法(inductive approach)对所纳入研究的结果进行分析与提炼,提取共同主题以归纳、合成研究结果(Capri et al.,2018;Harrison et al.,2018)。文献归纳过程分为4个步骤:1)作者对文献进行阅读,了解与熟悉文献的内容、目的与背景,记录文献中的主要结果与结论;2)作者与其研究助手(从事身体活动研究的研究生)分别从记录的结果与结论中提取二级主题,本研究共提取11个二级主题;3)作者与研究助手分别通过提取共同的内容特征将二级主题进一步归纳为一级主题,在本研究中共分为3个一级主题,分别为24 h活动水平、24 h活动的影响因素、24 h活动水平的健康效应,主题归纳过程中不一致之处由第3位研究者确定;4)主要的研究结果、二级主题、一级主题共同构成研究结果分析等级表。

2 结果

2.1 文献筛选流程及结果

通过检索词在电子数据库共检索到文献148篇。剔除重复文献76篇;根据纳入排除标准排除文献56篇,增补文献4篇,最后确定纳入文献为20篇(图1)。

图1 文献检索筛选及纳入流程Figure 1.Flow Diagram of Literature Search,Inclusion and Screening

2.2 纳入文献的质量评价

本研究纳入的20篇文献均清楚描述了研究目的、选用了科学合理的统计方法、报告了数据统计P值。所有研究的实验设计较为合理,在数据收集过程中所有研究均有参与者或家长签署的知情同意书。大部分文献对样本基本特征进行了详细描述(15,75%),阐述了研究的重要性(11,55%),运用了较高信度的测量工具测量结局指标(12,60%),并根据研究结果推断出相应的结论(17,85%),说明了研究的局限性(19,95%)。有小部分文献对既往研究的研究结果进行了梳理与回顾(10,50%),提供了结局指标测量工具的效度(9,45%),对研究样本进行了估算(3,15%)、阐述了研究的实践应用建议(7,35%)。总体而言,文献全部为中高质量文献,其中13篇文章得分在7~10分区间,为中等质量文献;7篇文章得分在11~14分区间,属于高质量文献,无低质量文献(表1)。

2.3 纳入文献的基本特征

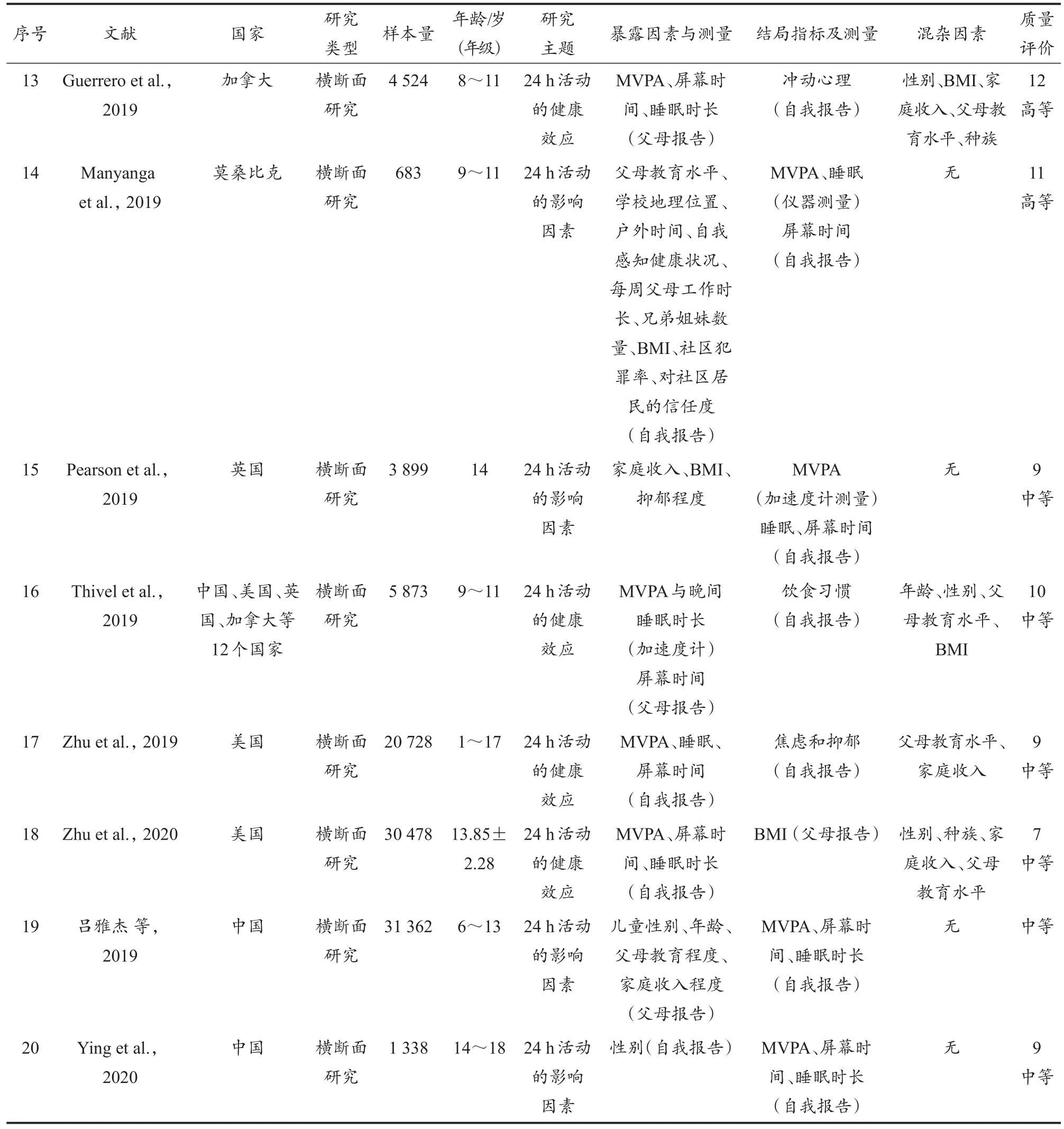

儿童青少年的24 h活动水平的研究始于2015年,本研究纳入的20篇文献均发表于2015—2020年。大部分研究来自西方国家,包括加拿大(6,30%)、美国(5,25%)、英国(1,5%),少部分文献来自亚洲国家,包括中国(2,10%)、韩国(1,5%)、新加坡(1,5%)与非洲国家莫桑比克(1,5%)。剩下的3篇(15%)文献均聚焦于来自中国、美国、加拿大、英国等12个国家的儿童青少年24 h活动。在研究类型方面,19篇(95%)文献采用横断面研究,仅1篇(5%)运用了队列研究设计,随访时间为5.5年。本研究纳入的文献样本总量为222 839人,多数研究(15,75%)的样本量>1 000人,仅5篇文献(25%)的样本量<1 000人。对24 h活动的测量,多数研究的身体活动(13,65%)、睡眠时长(16,80%)以及全部研究的屏幕时间(20,100%)通过问卷调查进行评价,仅少量研究的身体活动(7,35%)与睡眠时长(4,20%)由人体运动能耗仪(又称“加速度器”)进行客观测量。所纳入文献中,14篇(70%)文献对混杂因素进行了调整(表1)。

表1 纳入研究的基本特征Table1 List of Basic Characteristics Included in the Review

(续表1)

2.4 文献研究结果报告

所有研究结果围绕3项研究主题展开,即24 h活动达标水平、24 h活动的影响因素、24 h活动的健康效应(表2)。

表2 24 h活动研究结果Table 2 AList of the Results of the 24-HourActivity Studies

(续表2)

2.4.1 儿童青少年24 h活动达标水平

纳入的20项研究中,19项研究评价了儿童青少年24 h活动3项活动指标的独立达成率。综合19项研究结果,身体活动、屏幕时间、睡眠时长独立指标达成率为:2.8%~91.3%的儿童青少年达到了MVPA指标推荐量,均值为(30.84±0.21)%;8%~93.6%的儿童青少年达到了屏幕时间指标的推荐量,均值为(41.32±0.11)%;7.9%~89.3%的儿童青少年达到了睡眠时长的推荐量,均值为(45.04±0.16)%。18项研究分析了24 h活动的3项指标的综合达标率,其中,5.0%~38.7%的儿童青少年没有达到任何指标的推荐量,均值为(17.56±0.03)%;24.9%~85.8%达成了1项活动指标推荐量,均值为(46.16±0.27)%;8.8%~59.4%达成了2项活动指标推荐量,均值为(35.06±0.19)%;仅0.3%~17.5%达成了所有3项指标推荐量,均值为(6.85±0.05)%。

2.4.2 儿童青少年24 h活动的影响因素

本研究纳入的文献中,7项研究讨论了儿童青少年24 h活动的影响因素,包括社会人口因素(性别、年龄、种族、家庭收入、父母教育水平、兄弟姐妹数量)、生物及心理学因素(肥胖程度、健康的自我感知和抑郁心理)及环境要素(学校位置、户外时间、社区犯罪率、对社区其他居民的信任)。

其中,5项研究着眼于24 h活动达标水平的性别差异,除了1项研究发现24 h活动3项指标无性别差异外,其他4项研究均发现,男生MVPA达标率高于女生,但屏幕时间达标率低于女生,睡眠时长达标率无性别差异。3项研究分析了24 h活动达标水平的年龄差异,研究一致发现,儿童青少年屏幕时间的达标率随着年龄的增长不断降低。3项研究分析了家庭收入和儿童青少年24 h活动达标率的关系,但研究结果并不一致:Pearson等(2019)发现家庭收入越高,儿童青少年3项达标率也越高,吕雅杰等(2019)提出在24 h活动3项指标中,只有MVPA达标率与家庭收入呈正相关关系,Chen等(2019)发现家庭收入与儿童青少年24 h活动的达标无显著性相关。2项研究聚焦于父母教育程度与子女24 h活动达标水平的关系,研究结果一致显示,父母教育程度越高,子女24 h活动达标条数越多。有1项研究对其余9个儿童青少年24 h活动的影响因素(种族、肥胖、学校位置、户外时间、抑郁心理、社区犯罪率、对社区其他居民的信任、兄弟姐妹数量、对健康状况的自我感知)进行了探讨,结果发现,在加拿大不同种族儿童中,华裔儿童屏幕时间达标率较低,马来裔儿童参与身体活动更为积极。此外,肥胖超重、存在抑郁心理、就读于农村学校、户外时间更短的学生,其24 h活动3条达标率低于正常体重、无抑郁心理、就读于城市学校以及户外时间更长的学生。而社区犯罪率、对社区其他居民的信任、兄弟姐妹数量及对健康状况的自我感知与24 h活动均无显著性相关(表2)。

2.4.3 儿童青少年24 h活动的健康效应研究

本研究纳入的文献中,13项研究探讨了儿童青少年24 h活动的健康效应,其效应主要体现在对儿童青少年的体重状态、心血管健康状况、心理健康、认知发展、饮食模式及生活质量这些健康指标的影响上。其中,7项研究讨论了24 h活动的体重效应,研究结果均发现,儿童青少年24 h活动达标的条数与BMI呈负相关,即24 h活动多项达标可以有效降低肥胖风险。2项研究分析了24 h活动与儿童青少年的心血管健康状况的研究,结果均认为,24 h活动多项达标可以改善心血管健康状况。

3项研究分析了儿童青少年24 h活动与心理健康的关系,研究结果均发现,24 h活动可以减少儿童青少年的冲动行为、降低焦虑及抑郁感、增强快乐情绪。来自韩国2016年的一项对12~18岁青少年风险行为的网络调查结果显示,达到24 h活动多项指标推荐量能提升青少年的快乐情绪,同时缓解释放压抑的情感(Lee et al.,2018)。而另一项来自加拿大的研究调查了4 524名8~11岁儿童的24 h活动与其冲动行为的关系,研究结果显示,睡眠与屏幕时间与冲动行为显著相关,达到加拿大儿童24 h活动中的睡眠与屏幕时间的两项指南推荐量可以减少其所有维度的冲动行为(Guerrero et al.,2019)。而美国的一项对6~17岁儿童青少年的研究分析了24 h活动达标率与焦虑及抑郁程度之间的关系,结果显示,24 h活动达标可降低6~11岁儿童的焦虑风险以及12~17岁青少年的抑郁患病风险(Zhu et al.,2019)。

其他3项研究分别探讨了儿童青少年24 h活动与认知发展、饮食习惯及生活质量的关系。其中,1项研究聚焦于美国儿童的24 h活动与整体认知之间的关系,结果显示,3条24 h活动指标均达标的儿童,其整体认知水平显著高于达成1项、2项或无指标达成的儿童。另一项研究聚焦于全球12个国家5 873名9~11岁儿童并发现24 h活动推荐量达标有助于形成健康的饮食模式,其中限制屏幕时间和健康饮食模式的关系最为显著。同样,Sampasa-Kanyinga等(2017)也针对12个国家6 106名9~11岁儿童的24 h活动研究其与生活质量之间的关系,结果显示,屏幕时间1项达标,屏幕时间与睡眠时长2项达标,24 h活动所有3项指标达标的儿童的生活质量显著高于未达标的儿童(表2)。

3 讨论与分析

24 h活动包括身体活动、屏幕时间与睡眠时长3项活动指标,加拿大与澳大利亚儿童青少年24 h活动指南分别针对这3项指标提出了最有益于儿童青少年健康发展的推荐量,达标条数越多通常代表越健康的活动模式(吕雅杰等,2019)。本研究通过对所纳入的20项研究中的综合达标率数据进行了统计与分析,发现仅6.85%的儿童青少年3条均达标,多数儿童青少年只能满足1~2条建议,甚至17.56%的儿童青少年3项活动均不达标。此结果表明,不到10%的儿童青少年表现出最佳的活动模式。本研究进而对各项研究中的独立指标达标率进行分析,结果发现,3项活动中儿童青少年身体活动达标率最低,即3项活动指标中身体活动不足的情况最为严重。较低的身体活动达标率与既往的众多身体活动研究综述的结果一致,这些研究都认为,身体活动不足是部分国家儿童青少年健康发展所面临的问题(王丽娟等,2020;Lu et al.,2017;Park et al.,2008;Tonge et al.,2016)。虽然各国的文化环境、生活习俗以及教育制度各不相同,但总体来说学习压力过大、缺乏参与身体活动的动机、未养成参与身体活动的习惯、社会及家庭支持的不足是各国儿童青少年身体活动不足的主要原因(胡月英等,2017;Lu et al.,2017;Park et al.,2008;Tonge et al.,2016)。其次,随着电视、电脑、手机等电子产品的普及以及使用的日益低龄化,儿童青少年的屏幕时间过长的问题已日益凸显,而本研究结果发现,仅41.32%的儿童青少年每天的屏幕时间控制在2 h之内也验证了此问题在世界范围内广泛存在。同时,各研究达标率统计结果显示,儿童青少年的睡眠时长达标率最高,45.04%的儿童青少年达到了每晚8~10 h或9~11 h的睡眠标准。虽然睡眠时长达标率在3项活动中位居高位,但达标的儿童青少年所占比例不到一半,仍有约55%的儿童青少年的每天睡眠时长未达标。总体而言,各国儿童青少年24 h活动3项指标的现状皆不容乐观,相关部门仍需对此密切关注并有必要进行干预从而促进儿童青少年的身体活动参与、限制屏幕时间及延长睡眠时间。

在影响儿童青少年24 h活动水平的社会人口因素中,性别是研究最多的变量,且其研究结果也高度一致:男生的MVPA达标率优于女生,但其屏幕时间指标达标率却普遍低于女生,睡眠时长达标率则无性别差异。来自不同国家的多项研究已证明,男生的身体活动参与均比女生更为积极(王丽娟 等,2018;Dearth-Wesley et al.,2012;Tonge et al.,2016)。这种差异可能和男生、女生生理上的差别有关,男生的身体素质水平整体高于女生,其参与身体活动的能力普遍优于女生,因而参与的积极性更高(Hamilton et al.,2012)。同时,这也与社会对男性与女性定位有关,社会传统观念赋予了男性勇敢、好胜的性格定位,而女性则为文静、端庄,因此,男生参与身体活动能获得更多的社会认可与支持(王丽娟等,2018)。其次,男生的屏幕时间达标率低于女生,这可能与男生的自我管理、自我约束能力低于女生有关。对即将或已经步入青春期的儿童青少年来说,女生比男生通常早成熟1~2年,表现为同年龄段女生比男生更为自律和自控,且更服从管理。而男生自我约束能力相对低于女生,则更容易沉迷于电脑、游戏、手机等视屏娱乐而导致屏幕时间增多(张灵聪,2001)。年龄也是影响儿童青少年24 h活动水平的一个重要因素,本综述中多项研究一致发现,随着年龄的增长,屏幕时间的达标率显著降低。这可能和年龄增长后视频设备可及性增高有关。并且,随着年龄的增长进入青春期后,青少年的自我意识不断增强,凡事越来越要求自我掌控自我决断,因此对视屏等电子设备的掌控使用程度也随即提高(静进,2006)。本研究结果也显示,父母教育程度与子女的24 h活动达标率呈显著性正相关,既往研究发现,教育程度越高的父母会越重视培养孩子的健康生活方式(陈安平,2011),进而提高了子女的24 h活动的各项指标的达标率。除了性别、年龄、父母教育水平外,家庭收入、种族、肥胖、学校位置、户外时间、抑郁心理也是影响儿童青少年24 h活动的因素,但家庭收入的3项研究结果互不一致,种族、肥胖、学校位置、户外时间、抑郁心理分别仅有一项研究进行过探讨。基于研究结果的相互矛盾且研究数量过少,本综述无法得出这6个变量与24 h活动水平关系的有效结论,后续的研究有必要加强对这几个变量的分析,来验证这6个变量会否影响儿童青少年24 h活动达标率。

13项24 h活动健康效应研究结果一致发现,24 h活动达标可改善儿童青少年不同的健康指标,包括体重状况、心血管健康、心理状况、认知发展、饮食模式及生活质量。本综述的研究结果验证了提高身体活动水平、限制屏幕行为以及保持充足睡眠对身心健康的独立影响(陈长洲 等,2019;Lu et al.,2017)。而更重要的是,本综述纳入的13项研究高度一致地发现,相比于达到3项活动指标中的任1个指标的推荐量,同时达到2个或3个指标的推荐量可以更加有效地降低体重、改善心血管健康、促进心理状况与认知发展、提高生活质量、达成更健康的饮食模式,从而为儿童青少年身心的健康发展带来更多益处。这些研究结果为24 h活动指南提供了实证依据,证明了24 h活动指南的权威性与公信力,验证了同时拥有适量的身体活动、限制屏幕行为、充足的睡眠并使其平衡才是最有益于身体健康的生活方式(Carson et al.,2017;Okely et al.,2017;Saunders et al.,2016;Tremblay et al.,2016)。因此,对于儿童青少年身心健康促进的干预不可再独立地针对某一项活动展开,而应将身体活动、屏幕时间、睡眠时长作为一个整体,平衡地处理方可。

本研究存在一些缺陷和不足:1)由于语言的限制,本研究仅对公开发表的中、英文文献进行了搜集,未能包括本领域其他国家的文献,一定程度上限制了文献的全面性;2)本研究采用系统的方法对已发表的中、英文文献进行了广泛的检索,其他使用了文章检索关键词以外的研究可能未包括在内,从而造成文献的选择偏差;3)本综述所纳入的研究所涉及的变量众多,研究类型多样,数据分析方法也各有不同,无法运用Meta分析等方法进行研究结果的量化分析;4)尽管大部分研究考虑且控制了部分潜在的混杂因素,但每项研究所调整与控制的混杂因素各不同,会对研究结果产生一定的影响。

4 结论与展望

4.1 结论

1)部分国家儿童青少年的24 h活动模式并不理想,3项均达标的儿童青少年不足10%,其中身体活动达标率最低,睡眠时间达标率最高。

2)性别、年龄与父母教育程度是影响儿童青少年24 h活动达标的重要社会人口因素,男生的MVPA达标率优于女生,但其屏幕时间指标达标率普遍低于女生,睡眠时长无性别差异;年龄的影响主要体现在随着年龄增长,屏幕时间的达标率显著降低;而父母教育程度越高,其孩子的24 h活动达标率也越高。

3)24 h活动的多项指标达标可以改善儿童青少年不同的健康指标,包括体重状况、心血管健康、心理状况、认知发展、生活质量、以及饮食模式,为儿童青少年24 h活动指南提供了实证依据。

4.2 展望

1)进一步明确影响儿童青少年24 h活动的因素。儿童青少年的个人心理因素(参与身体活动的动机、对久坐行为的态度等)、学校因素(学校文化、老师的支持等)、家庭因素(父母对子女参与身体活动的态度、父母对于子女学习的态度等)都可能会影响到其24 h活动的达标水平。后续的研究应聚焦于这些要素。

2)进一步研究24 h活动的效应。24 h活动达标是否会进一步改善儿童青少年的身体素质、近视或慢性疾病,24 h活动达标会否影响儿童青少年的学业成绩、人际交往、自我效能等对儿童青少年健康成长具有重要意义的指标。

3)明确3项24 h活动指标的关系。除了相关关联外,既往研究还提出身体活动、久坐行为与睡眠可以相互替代,但这种相互替代对于人体健康的影响还为未知。后续研究应着眼于3个指标达标率之间的相互关联及相互影响,了解其带来的联动效应。

4)加强队列与干预研究。目前研究以横断面研究为主,仅一项队列研究,无法反映其互相影响的因果关系,后续需更多的队列研究与干预研究来验证各因素对儿童青少年24 h活动的影响以及24 h活动的健康效应。

5)应用客观测量工具。在大规模流行病学的主观调查基础上,后续研究应结合客观测量工具如加速度计对局部地区的儿童青少年身体活动及睡眠进行测量,既可以提高研究的普及度也可提高研究的精确度。