莫高窟第194窟维摩诘经变中的帝王图像及其服制

2022-03-09赵燕林

赵燕林

(敦煌研究院 考古研究所,甘肃 敦煌 736200)

一 第194 窟维摩诘经变

莫高窟第194 窟位于莫高窟南区南段中部,为一中小型覆斗顶窟,南壁通壁绘维摩诘经变(下文简称“维摩变”)。据樊锦诗等先生的考古分期研究,此窟属于唐代第四期洞窟,其开凿时代上限不早于天宝十五年(756),下限当不晚于沙州陷蕃的建中二年(781)[1]。贺世哲先生认为此窟绘制于唐大历年间(766—779)[2]。据陈国灿先生研究,敦煌陷蕃的时间在唐德宗贞元二年(786)[3],故此窟的建成时间当在敦煌陷蕃前夕。

敦煌石窟中,以文殊菩萨和维摩诘居士对坐辩法,并在其下部描绘各国国王、王子及使臣的大型维摩变最早出现在贞观十六年(642)建成的莫高窟第220 窟中,有别于隋代、初唐时期的旧式维摩变,故学界称之为“新样”或“贞观新样”维摩变。一般认为,这一帝王图式与唐阎立本关系密切[4]。

新样维摩变在初盛唐时期的敦煌石窟中存有6 铺(莫高窟初唐第220、332、334、335 窟,盛唐第103、194 窟)。在构图形式上,第220 窟和第103窟维摩变较为相似,都在东壁门两侧分别绘制维摩诘和文殊菩萨;而第332、335、194 窟相似,都为通壁绘制。但整体来看,第194 窟维摩变最为独特,无论是内容还是艺术形式都和前者区别甚大。贺世哲先生曾指出,与其他四铺新样维摩变(第220、332、335、103 窟)不同的是,第194 窟维摩变西侧画一条幅,类似观无量寿经变中的“未生怨”“十六观”的形式,是新出现的内容。残存下半部中的宫殿建筑和三人骑马行进的图像,很可能表现的是维摩变中的月盖王子行诣药王如来所,问何为“法之供养”的相关内容[2]71。这些新内容的出现以及对前代成熟绘画样式的改变,应该与当时的社会需求以及新的绘画样式的流传有着密切关系。

二 第194 窟维摩变中的帝王图像

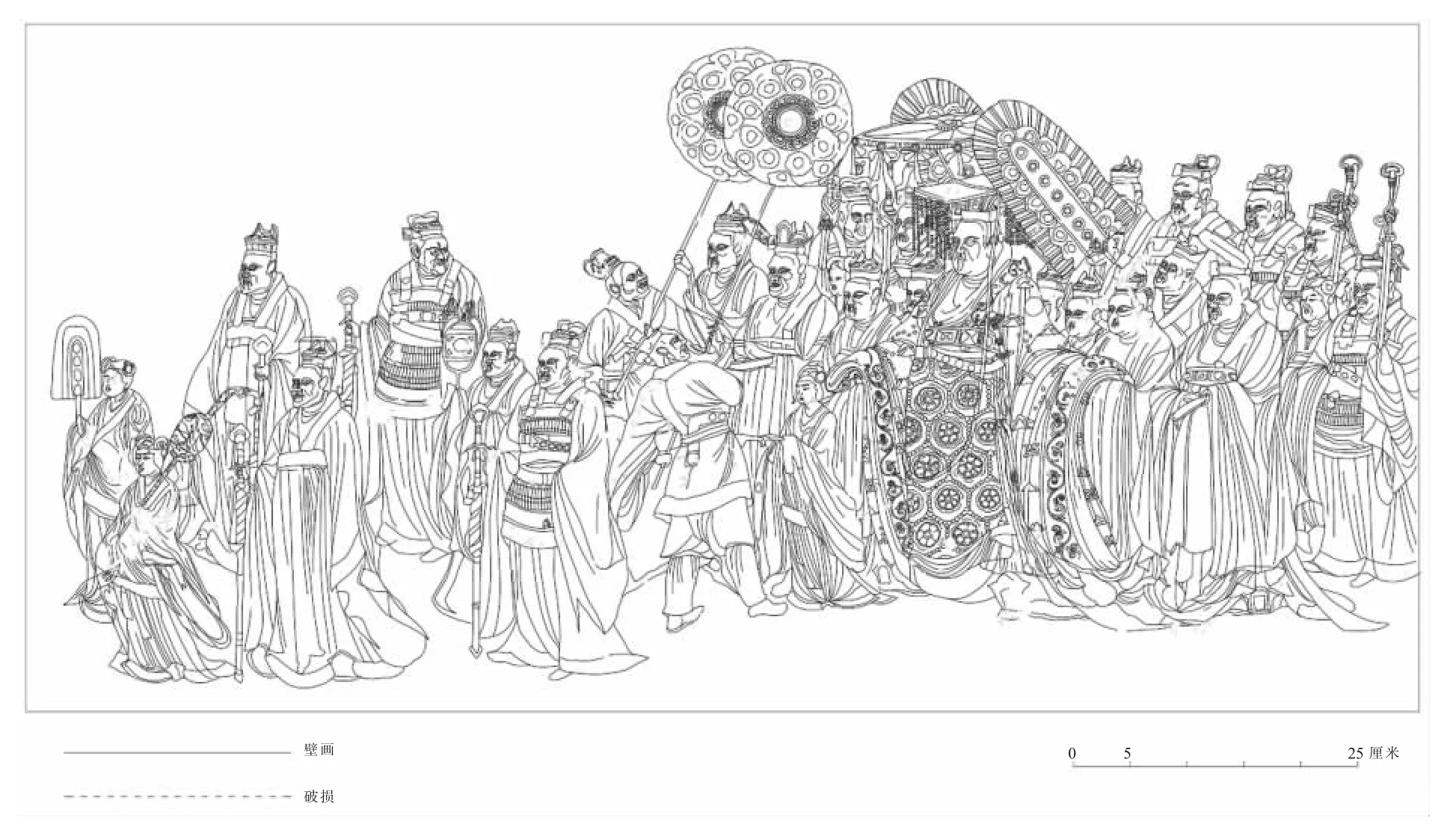

第194 窟南壁维摩变西侧文殊菩萨下部为以中原帝王为首的问疾队伍(图1),东侧为以婆罗门王为首的各国王子听法队伍。这一样式延续了“贞观新样”维摩变的基本形式,但在细节方面又有诸多变化,其中尤以帝王像及其服制最为突出(图2、3)。从形式上来看,该帝王像气势磅礴,冕服华丽,尤其是蓝色和绿色的使用,更显一派皇家气象。

图1 莫高窟第194 窟南壁维摩变中的帝王出行图线描图(曲波绘)

图2 莫高窟第194 窟维摩变中的帝王图

一般来说,一套完整的冕服应由冠、衣裳、舄和若干装饰物构成,现分述如下:

(一)冠:冠的主体构成,大致可分为“延”和“冠”两部分,延部在上,冠部在下

1.延部:延部由“冕板”“板衣”和“衡”三大部分构成

一般而言,冕板为“前圆后方”形①冕板“皆广七寸,长尺二寸,前圆后方,朱绿里而玄上,前垂四寸,后垂三寸。”蔡邕《独断》,上海古籍出版社,1990 年,第18 页。。而此窟冕板前部为方形,后部不明,与莫高窟前代第220、103 窟帝王像“前圆后圆”的冕板不同,但与莫高窟第332、335 窟“前方后方”的冕板形制基本相同。

板衣即覆盖于冕板外部的丝织物,一般“表层为玄色,内饰为朱色”[5]。而此窟板衣上部为青色,边缘饰白色一周,与第220、332、335 窟帝王像冕冠板衣相似,但与第103 窟帝王像“白色板衣,边缘饰朱色一周”的冕冠板衣不尽一致。衡不可见,不作讨论。仅就冕板形制、板衣颜色来看,它们之间应没有承续关系可循。

2.冠部:由冠卷和纽、笄等部分组成

冠卷为承接延板和戴在头上的中间部分,一般为圆形,表层为玄色,里层为朱色②“张惠言云:‘冕武玄色无文,约以玄缯为之。’案:张说是也。武盖以玄表而朱里,与延色同。”孙诒让《周礼正义》第10 册,中华书局,1987 年,第2524 页。。此窟冠卷较为复杂,可以明显看到上、下两部分。上部后方可见深朱色菱形图案,正前方似有方形装饰物,已脱落,具体情况不明;下部可见浅朱色束带。

纽和笄并不明晰,但形式与第220 窟冠卷构成几乎一致,只是细节方面略有差别。

3.配饰:有旒、充耳、纮与缨等

图3 莫高窟第194 窟南壁维摩变中的帝王像线描图(曲波绘)

旒由垂挂在冕板前后两端不同颜色的数串玉珠组成,不同时代、不同服制的旒数以及长度各有规定,互不相同。也因为此,旒珠数量、颜色、长度对于判断不同时代、不同服制尤为重要。第194 窟帝王冕板前后各有旒珠九旒,前部为石绿色旒珠,后部为青绿色相间的旒珠,长度齐鼻。与第220 窟帝王像相比,除长度相仿外,其余皆不相同。

纮与缨等不可见,不作讨论。

(二)衣裳:可分为上衣、下裳和配饰等

1.上衣,可细分为里衣和表衣

一般来说,里衣和表衣之间还有一件中衣②《礼记注疏》卷29《玉藻》孔氏正义:“里中着之,则曰‘中衣’。若露着之,则曰‘长衣’。”李学勤《十三经注疏标点本·礼记正义(中)》,北京大学出版社,1999 年,第896 页。,也称为中单或内单,为白色布衣③中单用布制成,呈白色。据《礼记注疏》卷39《深衣》孔疏:“士祭以朝服,中衣以布。”李学勤《十三经注疏标点本·礼记正义(下)》,北京大学出版社,1999 年,第1560 页。,唐代统称为中单。对比画面来看,此帝王像的领口开口处可见内衣和白色中单,故应为白衣中单。

外衣袖长而宽大,深青色打底,自上而下可见“日、月、星辰、山、宗彝、粉米”六纹章。具体来看,深青色上衣遍饰青绿色山章;左肩端饰深褐色日章,右肩端饰月章(可见部分);下饰褐色星辰章;袖口缘饰两侧各饰宗彝和粉米章。

与第220、332、335 窟帝王像多层衣领形式不同的是,此窟帝王冕服领缘较宽,领缘底色为浅赭色,上饰石绿色卷草纹。这与第103 窟帝王像的衣领形式更为相似,且都为宽幅领缘,只是第103 窟的领缘没有装饰图案。

此窟帝王冕服两袖宽大而长,除了装饰其上的六纹章以外,还可以看到装饰繁复的袖缘。袖缘从袖口至里不仅可见白色的内衣袖,还可见一圈较窄的深褐色、一圈蓝色以及一圈浅赭色袖缘,且浅赭色袖缘上饰和领缘相同的石绿色卷草纹。这与第220 窟帝王红色上饰粉米章的袖缘极为不同,可视为两种不同体系的服制。

2.下裳和配饰:前、后裳,、之饰

下裳前部由四块组成,后部由三块组成④《仪礼注疏》卷40《既夕礼》谓:“有前后裳。”贾疏:“以其凡男子,裳不连衣,故皆前三幅、后四幅。”李学勤《十三经注疏标点本·仪礼注疏(下)》,北京大学出版社,1999年,第771 页。。但此画由于宽大袍袖遮挡,后部部分仅可见蓝色、浅褐色等重叠而成的多层曲裙,应是和⑤《仪礼注疏卷》卷40《既夕礼》谓:“。”郑注:“饰裳在幅曰,在下曰。”李学勤《十三经注疏标点本·仪礼注疏(下)》,第771 页。等配饰隐藏其间之故。

(三)舄:有两层鞋底,形似笏板,与裳同为赤色,故又称复舄⑥《周礼注疏》卷8《屦人》郑注:“云:‘复下曰舄,禅下曰屦’者,下谓底,复,重底,重底者名曰舄,禅底者名曰屦也。”李学勤《十三经注疏标点本·周礼注疏(上)》,北京大学出版社,1999 年,第216 页。或笏头赤舄⑦《周礼注疏》卷8《屦人》郑注:“王吉服有九,舄有三等。赤舄为上,冕服之舄。凡屦、舄,各象其裳之色。”李学勤《十三经注疏标点本·周礼注疏(上)》,第215 页。

此画之舄颜色为赤白色,与下裳颜色基本相似,应为文献所记之赤舄。

(四)装饰物:有蔽膝、腰带、绶和剑、佩玉等

装饰物大体位于下裳前后及两侧,蔽膝在前,绶和佩玉在侧,大带在下,革带在上,佩剑在左侧腰间。

1.蔽膝:遮盖大腿至膝盖部分的服饰,因蔽障膝盖而得名,一般用锦或皮革制成,与帷裳下缘齐平

蔽膝形制有圆、杀、直、方、挫角、正之别,不直接系到腰部,而是拴到革带上仅作为一种装饰而已①《礼记注疏》卷30《玉藻》郑注:“凡佩,系于革带。”李学勤《十三经注疏标点本·礼记正义(中)》,第907 页。。一般来说,其色“必象裳色”[6],和裳同为色,故又称为红蔽膝。根据文献资料来看,其上还应饰“龙、火、山”三章纹②“韨绣龙、山、火三章。”(宋)欧阳修、宋祁《新唐书》卷24《车服》,中华书局,1975 年,第515 页。,这在阎立本绘《历代帝王图》之“晋武帝司马炎”“光武帝刘秀”等帝王冕服蔽膝上有明确的表现。根据莫高窟第220、332、335、103 窟维摩变帝王冕服蔽膝来看,多绘卷草纹,而无章纹。第335 窟帝王冕服蔽膝上绘有菱形四方连续图案。第194 窟帝王蔽膝亦延续了前代做法,但却改变为青绿相间的龟背联珠六瓣团花四方连续图案,这一图案用在冕服上显得极为特别。

龟背联珠六瓣团花四方连续图案的基本元素为联珠纹围合而成的六边形内绘制一六瓣团花。联珠纹及团花轮廓线由褐色勾勒,联珠纹中间留白或填以浅褐色;联珠纹围合成的六边形内由石绿或青色渐变填充;团花花瓣用白色或深褐色打底。整体显得简洁而沉稳,已不似初盛唐时期的那种繁丽多变的装饰风格。其装饰风格已接近吐蕃占领敦煌时期的第188、197 等窟装饰图案的做法。或许这是受到了吐蕃的影响。毕竟安史之乱后,河西大部已被吐蕃统治,而作为飞地的敦煌无论如何不受其影响都是不现实的。

2.腰带:有大带与革带,第194 窟帝王冕服上束彩色大带和革带

(1)大带:“以素为之。以朱为里,在腰及垂皆有裨,上以朱锦,贵正色也,下以绿锦,贱间色也,博四寸。”[7]且施缘饰,起束绑冕服之用③《礼记注疏》卷2《曲礼上》释曰:“大带,所以束衣。革带,所以佩及佩玉之等。”李学勤《十三经注疏标点本·礼记正义(上)》,北京大学出版社,1999 年,第24 页。。其上绘饰何种图案,文献没有明载。但第194窟帝王冕服大带上绘绿色方格对角纹,正前方的一方以石绿色打底,中央绘方格对角纹,这对于认识冕服大带的装饰图案具有重要意义。

(2)革带:用皮革制成,前置钩楪,用于束系蔽膝、绶、佩玉、剑等佩饰④《礼记注疏》卷30《玉藻》郑注:“云‘凡佩,系于革带’者,以系于革带,恐佩系于大带,故云然。”李学勤主编《十三经注疏标点本·礼记正义(中)》,第908 页。。敦煌初盛唐帝王像皆仅可见一条大带,但从第194 窟帝王像开始出现了革带,而且所系钩极为华丽,和文献记载及《历代帝王图》中的司马炎等帝王像一致。只是此窟帝王革带更为华丽,深褐色打底的革带上绘饰淡绿色龟背纹图案。

3.绶:分大绶和小绶,具实用和装饰双重功能,最初作为连接璲和印章等玉器的实用物,后来逐渐演变成了祭服和朝服等礼服的装饰品⑤“韨佩既废,秦乃以采组连结于璲,光明章表,转相结受,故谓之绶。汉承秦制,用而弗改,故加之以双印佩刀之饰。”(刘宋)范晔撰、(唐)李贤等注《后汉书》志第三十《舆服下》,中华书局,1965 年,第3671—3672 页。

大绶和小绶都以黑色为底,又以玄、黄、赤、白、缥、绿色缀饰,只是小绶较短,且间施三玉环⑥“白玉双佩,玄组双大绶,六采,玄、黄、赤、白、缥、绿,纯玄质,长二丈四尺,五百首,广一尺。”注:“小双缓,长二尺一寸,色同大绶,而首半之,间施三玉环。”刘昫等《旧唐书》卷45《舆服》,中华书局,1975 年,第1936 页。。但此帝王冕服绶带底色为深青色,上绘头部向上的白色“龙”章,此与学界所谓第220 窟帝王冕服“大绶画升龙之像”一致[8],只是颜色有所差别。

4.剑:第194 窟帝王像佩剑于左侧腰间,剑柄部分绘制较为精细

总的来看,第194 窟维摩变中的帝王头戴青色九旒白珠冕冠;身着深青色上衣及色下裳;两肩绘日月,两袖间各绘星辰、粉米和黻章,并暗饰青色山章;白色中单;腰间一绿色菱格纹大带,正前方方格内为青绿色相间装饰;大带下方为红色革带,正前方紧扣钩;蔽膝饰蓝底和绿底相间的六边联珠纹六瓣花卉;左腰间佩剑,剑末镶一蓝色宝石;左腰一青绿色相间的大绶,从革带处自然垂于脚上,上绘龙章。与初盛唐维摩变中的帝王像对比来看,其粉本形式完全不同。前述四窟帝王服制虽各有异,但冕冠基本形式却都为五旒或六旒之冕,且都身穿玄衣裳[9]。而此窟帝王像最显著的特征是,头戴九旒冕冠,身着深青衣裳,饰六纹章,领口、袖口、蔽膝间绘各类装饰图案,不仅完全不同于前代各窟维摩变中的帝王服制,而且和新旧《唐书》等文献中记述的帝王服制亦不相同,这一点值得关注。

三 安史之乱至敦煌陷蕃前唐朝舆服制度的变迁

(一)“垂青珠九旒”和“青衣裳”的相关服制

根据前期研究来看,敦煌维摩变中的帝王像及其服制与洞窟绘制时期的舆服制度密切相关,在一定程度上是唐不同时期帝王冕服制度的反映,具有较强的写实性[10]。第194 窟帝王像亦然。但需要指出的是,此窟青珠九旒冕冠和“青衣裳”的冕服形式与唐代帝王服制完全不符,唐代任何一期服制中都没有皇帝穿戴九旒冕冠的情形,但却为侍臣衮冕的标配。《旧唐书》卷45《舆服》武德令载:

侍臣衮冕“垂青珠九旒,以组为缨,色如其绶,以下旒、缨皆如之也。青纩充耳,簪导。青衣,裳,服九章。五章在衣,龙、山、华虫、火、宗彝,为五等。四章在裳,藻、粉米、黼、黻。皆绛为绣,遍衣而已,下皆如之。白纱中单,黼领,绣冕以下,中单青领。青褾、襈、裙。革带、钩、大带,三品已上,素带朱里,皆纰其外,上以绿。五品带,纰其垂,外以玄黄。纽皆用青组之。黻。凡黻皆随裳色。毳冕以上,山、火二章,绣冕山一章,玄冕无章。剑、佩、绶、朱袜、赤舄,第一品服之。”[11]

此记和《通典》《唐会要》《唐六典》《新唐书》所记基本一致,“垂青珠九旒”和“青衣裳”的冕服皆为侍臣衮冕。有意思的是,《新唐书》中却载帝王冕服为“深青衣裳”,此与《通典》《唐会要》《唐六典》所记完全不同,只是《新唐书》所载冕旒数与此窟帝王冕旒数不尽一致。

《新唐书》志第十四《车服》载:

天子“衮冕者,践祚、飨庙、征还、遣将、饮至、加元服、纳后、元日受朝贺、临轩册拜王公之服也。广一尺二寸,长二尺四寸,金饰玉簪导,垂白珠十二旒,朱丝组带为缨,色如绶。深青衣裳,十二章:日、月、星辰、山、龙、华虫、火、宗彝八章在衣;藻、粉米、黼、黻四章在裳。衣画,裳绣,以象天地之色也。自山、龙以下,每章一行为等,每行十二。衣、褾、领,画以升龙,白纱中单,黻领,青褾、襈、裾,韨绣龙、山、火三章,舄加金饰。”[7]515

又载:

据上可知,《新唐书》 所记皇帝衮冕基本形式为“垂白珠十二旒”“深青衣裳”“十二章”,侍臣衮冕基本形式为青珠九旒、青衣裳、九章。对比来看,后者反与第194 窟帝王服制更为接近。就冕冠旒数来看,两《唐书》中侍臣衮冕皆为青珠九旒,冕服皆为“青衣裳”,上皆饰九章纹。但检索除《新唐书》之外的唐代有关服制的文献资料,有关九旒冕冠和着青(深青)衣裳的服制皆不为帝王所穿戴,而是侍臣之衮冕。若对比帝王和侍臣服制,其冕服最大的区别在于除冕旒旒数不同外,唯帝王服制可饰日、月、星辰三章,而侍臣服制只可使用其他九章。对比画面来看,此帝王像左、右两肩分别绘日、月二章,两袖画多个星辰章。据此,我们推测第194 窟维摩变中的帝王像应是依照中原帝王及其服制,而非其他或侍臣服制而成的。

(二)安史之乱前后唐代舆服制度的变迁

据研究,《旧唐书》《新唐书》 所载冕旒数分别依据“武德令”和“开元礼”[12],是为当时的基本舆服制度。但随着安史之乱的爆发,唐帝国的制礼和立法活动基本停滞,“编敕已经取代了唐前期数年一度的对律、令、格、式的修改重定,而成为唐后期根据需要调整法律的主要形式。”[13]据此可以推测,冕服制度也会随着编敕制度的推行作出相应的调整。

安史之乱对唐代社会造成了极大震动,玄宗的统治合法性不仅遭到空前的质疑,而且其继位者肃宗有意强调自己分兵自立行为的正当性,便有意识地与玄宗进行切割,其做法是有意识地向“宗周”靠拢。如:上元二年(761)九月肃宗《去上元年号大赦文》即云:“至于汉武,饰以浮华,非昔王之茂典,岂永代而为则。三代受命,正朔皆殊,宗周之王,实得天统。”[14]“国之大事,郊祀为先,贵其至诚,不美多品。”[14]498此外还有“威仪以等,《周礼》旧章”等[14]447。显然,这是自改李唐为正朔,向周制理想的复古[15]。

宝应元年(762)肃宗因病离世,代宗继位。但是,“肃宗所负不孝之名,在当时似乎已成一种普遍认识,并不局限于高级官吏和士人”[16]。当然,此种舆论并不会因为肃宗的离世而立刻停止。相反,代宗继位之后,在内忧外患的巨大压力下,在平定安史之乱、抵抗吐蕃、肃清内患的同时,急需树立以孝治国的良好形象,并重新梳理以孝治国的政治策略,以减轻对于肃宗不孝舆论带来的社会和政治负担。《旧唐书》卷11《代宗》载,宝应元年,代宗继位,颁布终丧制,并云:“仰凭遗制,又欲抑予,窃惟哀思,深谓未可。其百僚并以此释服,朕将继武丁之道,《素冠》之诗,恭默再周,不忍权夺。”[17]由此可见,代宗欲以“武丁中兴”为目标,以周制为治国之道。从这一点来讲,肃宗和代宗较为相似,且都对周制情有独钟。

德宗继位,亦追行古制。北宋名儒孙何曾谓:“德宗之初,首降诏书,追行古制,天下钱谷,皆归文昌,咸谓太平可致。”[18]由此可见,德宗基本延续了肃宗、代宗的做法,依然追效古制,而且古制的复兴一度使德宗朝出现了中兴之象。

安史之乱至五代时期舆服制度方面的史料较为少见,真实的样貌究竟如何,学界极少讨论。但可以明确的是:第一,冕服只用于礼仪而不涉及国计民生,在内忧外患之际,礼仪只能服从政治需要,服制亦然。第二,“造冕服的有司和匠师们属技术官僚,其审美情趣当然是很世俗的;而且他们得迎合皇帝,其时时把冕服弄华丽的做法,应能体现皇室的好尚”[12]98。关于第二点,我们可以引申,在追效古制方面,皇帝的喜好可能更为关键。况且自唐立国以来,几乎每个皇帝都对服制有过调整。虽然肃、代、德宗等朝缺少关于舆服制度方面的文献资料,但通过其他资料可以看出,他们对于古制的追慕是显而易见的,而且“开元礼”之后爆发的安史之乱所带来的社会震荡,使得追效古制的动机似更具吸引力。

综上,从肃宗、代宗朝“宗周”“追行古制”等倾向来看,此一时期对于“周制”的推崇超过了前期任何时期。但在内忧外患和原有的各项礼仪制度濒临破产的背景下,肃宗有意识地与玄宗进行切割,直接反映其思想和动机的礼仪制度的改革也应位列其中。故此,我们推测肃宗、代宗朝的舆服制度应该舍弃了玄宗朝制定的“开元礼”服制,也没有使用“开元礼”服制的原版“武德令”服制,而代之以表达其意志的《周礼》服制,这一点可在肃、代两朝“宗周”“追行古制”的文献资料中得以印证。

由于安史之乱后至五代时期有关舆服制度文献资料的缺失,学界多 以宋代服制推测五代服制。宋初,并“未采用周之六冕,但经过对大衮冕与衮冕的多次讨论,南宋以后,几乎恢复了周之冕制,并认可了其意义。”[19]这一点,可以台北故宫博物院藏南宋画家马麟(1190—1224)所绘《道统五祖像》之夏禹王像、商汤王像佐证。马麟绘夏禹、商汤王像皆头戴九旒冕冠,身穿玄衣裳,上衣两肩上饰日、月,下饰星辰三纹章,两袖间及下裳饰龙章,此制当为《周礼》之冕。由此来看,宋代帝王服制应延续了《周礼》六冕之制,这一点和唐肃宗、代宗朝的服制相符。这也表明,唐肃宗、代宗两朝对《周礼》的推崇并回归其服制可能属实。

根据《周礼·弁师》郑玄注的意见,《周礼》记大裘冕无章无旒,天子衮冕十二旒,冕九旒,毳冕七旒,(绣)冕五旒,玄冕三旒,旒均十二玉[5]854。同时,我们结合阎步克先生的相关研究[12,20]以 及新旧《唐书》关于服制的相关记述,整理出《周礼》郑玄注与两《唐书》的冕旒级差表(附表),用以对照莫高窟第194 窟维摩变中帝王服制的情况。

由附表可以看出,新旧《唐书》所载侍臣衮冕“青珠九旒、九章”,无论冠冕旒数还是颜色都与第194 窟帝王像最为接近。但依章纹来看,此窟帝王冕服饰日、月、星辰三章,皆不为侍臣冕服所饰,故可排除此帝王冕服为侍臣衮冕的可能性。而最接近者当为《周礼》郑玄注九旒七章之冕。我们认为此既非偶然或巧合,也非画工无意为之,而应是根据当时帝王服制绘制而成的。

四 余 论

莫高窟第194 窟与第148 窟开凿时代大致相当。根据保存于第148 窟大历十一年(776)《大唐陇西李府君修功德碑记》可知,第148 窟为朝散大夫郑王府谘议陇西李太宾所开。又据沙州刺史周鼎亲临此窟礼佛的记述及其被杀于大历六年(771)等记载,此窟开凿时间当不晚于大历六年,建成时间应在大历六年之前的一段时间内[21]。从艺术风格方面来看,第148 窟和第194 窟多有不同,第148 窟所画人物形象更接近于同期第31 窟人物的画法。根据樊锦诗先生对唐前期洞窟的分期可知,第31 窟的开凿早不过天宝,晚不过建中二年(781)[1]143-181。据此,风格上接近于第31 窟的第194 窟,两者所属时代可能更为接近或相当。

现在可知的是,安史之乱之际吐蕃乘机北上进攻唐朝领地,先占领陇右,切断了河西与唐朝的联系,继而在代宗广德二年(764)攻占凉州,永泰二年(766)进而攻陷甘州、肃州,继任河西节度使的杨休明退守沙州。次年(767),杨休明前往庭州征兵,被突厥杀于长泉,观察使周鼎继任。“始,沙州刺史周鼎为唐固守,赞普徙帐南山,使尚绮心儿攻之。鼎请救回鹘,逾年不至,议焚城郭,引众东奔,皆以为不可。”[22]至大历六年(771),沙州兵马使阎朝用弓弦勒死周鼎,自领州事。大历十一年(776),吐蕃攻陷瓜州,进围沙州,建中四年(783)四月,“吐蕃将先没蕃将士僧尼等,至自沙州,凡八百人”①建中四年四月,“吐蕃将先没蕃将士僧尼等,至自沙州,凡八百人”。见(宋)王溥《唐会要》卷97《吐蕃》,中华书局,1955 年,第1734 页。。在阎朝的指挥下,沙州军民固守11 年,于贞元二年(786)因“粮械皆竭”,被迫以“苟毋徙它境,请以城降”为条件“寻盟而降”,敦煌进入吐蕃统治时期②关于敦煌的陷蕃时间,曾有782 年和787 年两说,现基本一致认为在786 年。参考陈国灿《唐朝吐蕃陷落沙州城的时间问题》,《敦煌学辑刊》1985 年第1 期,第1—7 页。。

由上可知,自771 年阎朝杀周鼎自任沙州刺史至786 年投降吐蕃这段时期内,沙州政局稳定,并一直坚守自保。甚至在吐蕃进围沙州的780 年,还有800 多瓜州将士僧尼进入沙州。德宗兴元元年(784),阎朝向城中豪门募得大批粮秣,曾登城高呼:“民且有食,可以死守也!”[22]6101据此也可以推知,在沙州投降吐蕃的786 年之前,沙州佛事活动应不会完全停滞。故在这6 年时间内,开凿新窟和重绘前代洞窟的佛事活动应还存在,只是规模大不如前。故此,我们推测第194 窟可能建成于这一时期。

在这样一种时代背景下,沙州虽然是唐王朝的一块飞地,但依然受制于唐朝廷当无疑问。所以,唐朝廷的典章礼仪制度,在肃宗、代宗朝“宗周”“追行古制”的倾向也应在沙州得以推行。谭蝉雪先生在讨论第220 窟帝王像时,认为“敦煌壁画中的冕旒数应非笔误,或是礼制疏松,或是属于地方画师不规范的传统画法”[23]。诚然,此虽非笔误,但作为礼制治国的古代,不可能因礼制疏松或地方画师不规范的传统画法致使这一内容在不同时期有不一样的表达。也因此,我们认为敦煌维摩变中的帝王冕旒数应与不同时代的舆服制度密切相关。

对比第194 窟帝王像冕服和文献资料来看,这一冕服和《新唐书》志第十四《车服》载一品大臣所穿衮冕服制基本一致,有可能是“开元礼”之后一品大臣“青衣裳”之衮冕的写照。因为该窟维摩变中的各国王子无论人物排列、方位或是选择,均与晚唐的各国王子图相似,但这一粉本却不为随后的吐蕃统治者所采用,但在归义军统治时期又成为主流。这是因为,安史之乱以后,基于诸多原因,朝集制度逐渐崩坏,取而代之的是方镇进奏院,元日朝会中诸州朝集使诸蕃客使共同构成的帝国秩序也随之崩塌,政治理想化的意图促成了该窟新型粉本的出现,各国王子图不再写实,而是用衣着华丽、队伍庞大的各国王子表现盛世王会图的政治意象,为一种政治祈愿。所以,尽管这种粉本的内容远远背离实际情况,但恐怕依然是唐帝国政治现状的写照[24]。由此我们推测,该窟头戴九旒冕冠、着青衣裳的帝王像表现的正是安史之乱前后,唐王朝式微,地方政权势力得以加强,使得维摩变中的帝王像被更换成了节度使形象的假设成为可能。但根据此窟帝王衣服上所饰日、月、星辰章纹来看,这种假设几乎不可能成立。因为日、月、星辰章纹自只有帝王冕服才可施用,虽然唐王朝式微,沙州作为飞地,但依然为唐王朝所管辖。所以,我们认为第194 窟帝王所戴九旒冕冠应是安史之乱之后,肃宗朝之后“宗周”“追行古制”的真实写照。同时,此窟冕服蔽膝上绘制的青绿相间龟背联珠六瓣团花四方连续图案,从另一个侧面说明这一流行于吐蕃等地区的装饰图案,因为吐蕃对河西地区的统治,已然渗入到作为唐王朝飞地的敦煌地区。故敦煌陷蕃前的雕塑壁画已然接近陷蕃后的艺术风格,如此窟和中唐第159 窟中的菩萨、天王塑像在风格上似更为接近,而不似其他盛唐石窟中塑像的风格。

总之,安史之乱对唐王朝的打击沉重,在河西等广大地区逐渐被吐蕃攻陷的背景下,敦煌作为唐王朝的飞地,一方面受到唐王朝的管控,一方面还受到来自吐蕃的威胁。在这种特殊的时代背景下,作为唐领地的敦煌,其礼制必以唐王朝之制为本,但在吐蕃四面压境的背景下,亦不可避免地受到吐蕃的影响。故这一图像表明,安史之乱以后,唐王朝面对礼制崩溃的局面,通过“宗周”“追行古制”以及对《周礼》服制的复古,以期消除前朝因此带来的不利影响,进一步稳固政权,重回盛唐之世。