基于安检互认下的京张高铁清河站设计

2022-03-09张宁

张 宁

(中铁工程设计咨询集团有限公司,北京 100055)

随着我国的经济发展以及城市综合交通枢纽的大量开发建设,高铁客运站与城市其他交通之间换乘的便捷度,是设计中必须重视的问题。近年来相关部门也相继出台政策,以逐步推进并落实安检互认模式,天津站、北京南站、北京西站等也陆续开展安检互认改造设计。由于已实施站房的基本功能、空间布局已经固定,改造必然受到一定制约。因此,以京张清河站为例,分析如何在未确定实行安检互认模式前,前瞻性地从功能布局、流线组织、换乘模式等方面,为实现安检互认创造有利的条件,为今后变化留有余量和空间。

1 铁路综合枢纽的现状及问题

伴随着城市的高速发展与建设,铁路客运站逐渐成为“以铁路客运为主体,多种交通方式衔接共存”的城市综合交通枢纽[1-2]。换乘便捷度提高对改善交通枢纽与城市交通衔接具有重要意义[3]。据调查,综合交通枢纽中通过铁路到达的旅客与城市轨道交通间进行换乘的平均客流量达40%[4],因此,铁路与城市轨道交通之间的顺畅衔接、换乘便捷尤为重要。

然而,现阶段铁路与城市轨道交通的所有权、经营权隶属于不同的行政部门,规划、投资以及管理上还未实现一体化,现存体制的制约必然导致旅客换乘不便[5]。要做到真正的零换乘,一方面需要设计者不断地创新和探索;另一方面,也需相应政策法规的支持以及对现有各自为政的管理体制的变革和突破[6]。而实现铁路与城市轨道交通间的安检互认是提高交通效率的重要途径[7]。

2 安检互认模式的优势及发展

2.1 安检互认模式的优势

现阶段,安检程序是我国铁路客运站及轨道交通进站不可减少的一个程序,是保证交通安全的重要手段。但安检不应成为制约我国换乘空间设计的瓶颈[8]。

由于铁路车站与城市轨道交通开发建设及运营管理模式的不同,高铁与城市轨道具有各自独立的安检系统。在换乘不同的交通系统前,旅客必须要先通过各自的安检系统。这就导致旅客在换乘的过程中,需要经历铁路、地铁部门的二次安检。特别是在春节、国庆等节假日,旅客们拖家带口、大包小包,重复安检和排队,再加上旅客密集到达,等待安检的时间往往长达20 min以上[9]。这样重复的安检直接影响了旅客的出行效率,也耗费安检部门的人力物力[10]。

因此,安检互认的客运组织模式被提出,这种模式可以极大地提高换乘效率,一方面可有效减少旅客行走路程,另一方面可大幅缩短安检排队的等候时间。

2.2 国内安检互认模式的发展

在大型交通枢纽,铁路、轨道交通、公交、小汽车等交通功能空间的重叠和融合,引起铁路客运站管理与城市公共交通管理在职权上的交叉,在国内行政体制下探索与之相适应的运营管理方式是非常有必要的[11]。近年来,国家的相关政策已逐步推进并落实安检互认模式的实施。安检互认已经成为车站、机场等综合交通枢纽设计及运营的一种趋势和必然。

2019年,交通部发布了《城市轨道交通客运组织与服务管理办法》,要求与火车站、长途客运站、机场等相衔接的车站应为安检互认提供便利,以减少重复安检,提高通行效率。

2020年,国家发展改革委网站发布《国家发展改革委关于促进枢纽机场联通轨道交通的意见》,要求促进枢纽机场联通轨道交通,提高出行便捷程度,简化换乘环节,优化轨道交通车站内城市航站楼的值机、行李托运等服务,推进轨道交通与机场安检互认,提供便捷的换乘服务。

2020年5月1日起,北京市轨道交通将迎来新版安检标准。新标准《北京市轨道交通禁止携带物品目录(2020修订版)》由北京市公安局、北京市交通委共同制定,修订的目的是为确保北京西站、清河火车站等铁路与轨道交通安检互认车站的禁止携带物品相统一,保障安检互认有效实行。

3 国内安检互认相关案例分析

近两年,全国多个站点陆续开展实施安检互认的改造工程。天津站、深圳北站、北京南站等站点均已取消重复安检。

3.1 北京南站

北京南站承担京津城际铁路和京沪高速铁路在北京的到发任务,同时与地铁4号线、14号线及市内其他交通设施衔接。地下一层为换乘大厅,承担铁路旅客与地铁旅客的换乘功能。地下一层客流流量大、客流流线复杂,换乘的重复安检增加安检压力[12]。

2019年8月起,北京南站取消从火车出站换乘地铁的安检,极大方便旅客出行。实现铁路出站后到达地下层,无需二次安检便可换乘地铁的模式。周围居民要进入地铁站,只需在进入南站站房时接受铁路安检,无需再进行地铁重复安检。

换乘效率虽取得一定成效,但仍存在从地铁出站换乘火车的旅客需再次安检的问题。原因为:南站地下的4号线及14号线属于京港地铁有限公司管辖,其安检标准相对较低。

3.2 北京西站

北京西站的地铁进站厅位于车站地下一层站内南北通道的中央,地铁的安检等候区设置在南北通道内侧,安检通道的金属围栏几乎贯穿了整个南北通道,并占据了通道约一半的宽度。从铁路出站准备换乘地铁的旅客,客流量很大, 而地铁进站又需要安检及购票,因此,南北通道成为换乘流线上的瓶颈,造成换乘大厅内的人流严重拥堵。通过设置栏杆规范乘客排队秩序,一定程度上又加剧了空间的闭塞感。

地铁出站换乘铁路时,需要从地下二层出站后到地面的站前广场上重复进站,重复安检,流线曲折[13]。

2020年,北京西站实现铁路、地铁的安检互认,西站地下中部空间封闭为安检互认区。旅客从西站的5个出站口出站,都可直接进入安检互认区,购票乘坐地铁无需再次安检。实施安检互认后,原有进出站流线不变,并可缩短旅客行进距离100~280 m不等,可节省排队时间5~15 min。安检互认受益乘客日均可达18万人次,高峰日将超过30万人次。安检互认区的封闭,对仅需过街的人们带来不便,南北穿行的城市居民需接受安检才能通过。

4 清河站安检互认方案研究思路

由分析可知,国内目前已实施的安检互认综合枢纽案例多为改造项目,且存在一定的局限性。在清河站设计之初,体制上国铁与地铁尚未实行安检互认模式。但设计上已根据对枢纽的整体定位、换乘关系分析,前瞻性地从功能布局、流线组织、换乘模式等方面,为实现安检互认创造有利的空间条件。

4.1 功能定位及换乘关系分析

首先,设计需根据枢纽的整体功能定位,交通方式构成,确定枢纽的规模及换乘关系。

(1)清河站功能定位

清河站是铁路客运、城市轨道交通与地面公交系统及其他地面交通方式,包括出租车、小汽车、慢行交通等多种交通方式相互衔接的综合对外客运交通枢纽。地域周边地块产业园区及住宅区人员出行需求量大,轨道交通作为该区域南北向交通联系的主要交通方式,成为清河站交通枢纽的重点功能之一。为此,除运营中13号线在清河站加站以外,同时规划昌平南延线及19号支线两条地铁[14-15]。

故清河站除满足铁路客运功能外,合理设计轨道交通功能,以满足周边居民的日常出行非常必要。

(2)换乘关系分析

清河站城市轨道交通作为清河火车站主要的客流集散方式(约占60%客流)[17]。清河站地铁服务范围主要为西二旗站与上地站间区域,临近1.5 km范围内考虑以慢行交通方式为主,大于1.5 km范围的部分考虑以环线公交车连接。清河地铁站客流集散方式以小环线公交、自行车、步行为主导。城市轨道之间的换乘量占35.6%,铁路与城市轨道间的换乘量占19.3%,步行者占14.3%。清河站换乘关系占比见图1。

图1 清河站换乘关系占比

综上所述,清河站轨道交通首要解决的就是地铁与地铁,其次是铁路与地铁之间的换乘,以及步行、小汽车、出租车、公交车等外部交通方式。

4.2 清河站功能布局及流线组织分析

设计根据交通方式的构成关系以及换乘关系的主次来确定枢纽站整体的换乘空间组织模式方式。

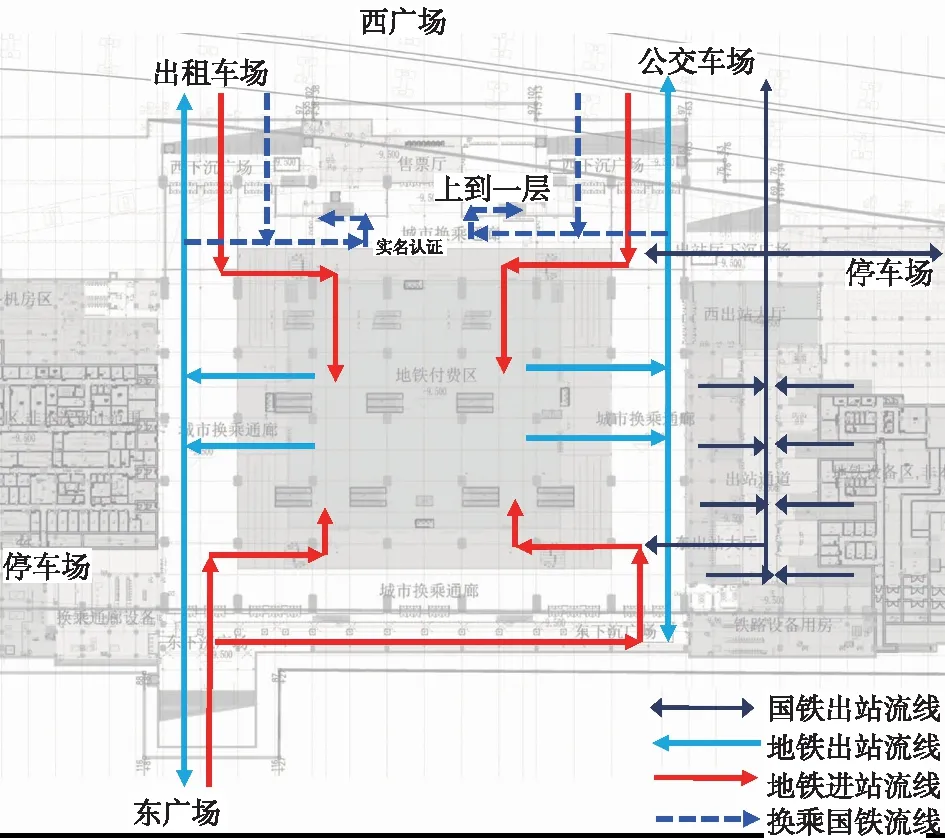

依据清河站功能定位和换乘关系的定位和定量分析,全面整合国铁车站与城市轨道交通体系,采用立体复合的方式来组织复杂的站内交通。通过国铁“上进下出”结合地铁“下进下出”形成立体交通网络,流线互不交叉的同时实现各个交通设施间的无缝接驳和零距离换乘[16]。

清河站功能布局:地上二层为国铁高架候车大厅;地面层为国铁及地铁13号线的站场,西侧设置国铁进站大厅;地下一层设置城市换乘通廊、国铁出站、地下进站厅、快速进站厅、市郊铁路进出站、地铁进出站、国铁进站安检区以及停车库、相关设备用房等;地下二层为地铁站台层(地铁昌平线南延线和19号支线)。清河站剖面流线示意见图2。

图2 清河站剖面流线示意

其中,地下一层的中部采用“回”形空间布局模式,将所有旅客的流线都集中在内,集散各种人流并联系各个主要交通空间。回字形中间将西侧国铁进站安检区贴邻中部地铁安检付费区布置,以满足地铁60%的客流快速换乘国铁的需求。回形外圈的城市通廊,串联起国铁、地铁及市郊铁路进出站空间,为地下一层实现国铁、地铁,市郊铁路的“零换乘”关系以及实现安检互认创造了条件[17-18]。地铁换乘国铁可直接通过西侧出站无缝衔接进入国铁安检区,乘坐垂直交通即可进入国铁候车大厅。同样,国铁快速进站厅及出站厅也毗邻地铁付费区、城市换乘通廊设置,以满足国铁快速换乘地铁的需求。清河站地下一层平面示意见图3。

图3 清河站地下一层平面示意

清河站的整体空间布局与换乘模式,充分体现垂直方向发展空间利用率高以及水平换乘便捷的优点。同时地下一层平面的布局模式也为安检互认的实现,预留了必要的条件。

4.3 客流仿真模拟分析

功能和客流特征较为复杂的综合交通枢纽可利用客流仿真模拟手段来辅助方案设计。根据模拟数据结果对设计方案进行评估验证及优化。

清河站利用计算机的仿真技术,通过对近期、中期、远期的运营场景进行模拟,结合客流预测进行动态模拟,从而对安检互认效果进行预测评估[19]。根据模拟仿真软件计算,结果显示见表1。

表1 安检互认效果分析

安检不互认时,在国铁进站安检出口处及东广场与北枢纽连廊处,地铁13号线及19号支线进出站、换乘处拥堵情况严重。

实现安检互认后,从铁路到地铁的双向换乘时间都将大幅缩短。其中,近期缩短50%,中期缩短15%,远期缩短30%。

4.4 安检互认区的划分

安检互认模式政策明确之后,需进一步研究如何划分合适的安检互认区。实现安检互认需在平面布局中形成一个闭合的整体空间作为安检互认区,与外部非安检区隔开。常见有两种划分模式。

(1)站外安检

站外安检是将互认安检关口设置在综合枢纽外广场处。以清河站为例,采用此种模式,可将所有安检关口设置在东、西广场内,以及地下一层中心换乘区域与铁路出站通道及地下车库相连接的口部。站外设置的安检关口在满足铁路及地铁双方安检标准后,可实现整个枢纽的全面安检互认。所有进入枢纽内的旅客无需再次安检即可方便换乘,清河站站外安检模式地下一层平面见图4。

图4 清河站站外安检地下一层平面

这种平面布局模式的优点为:①整个枢纽均为安检区,枢纽内可实现全面安检互认;②站内安检仪数量可大幅减少,使得内部空间更加畅通开阔。

但这种平面布局模式缺点也较为突出。首先,安检关口需设置在广场处,广场均为开放性空间,需考虑设置防雨雪措施,对广场通透性及枢纽立面景观均有一定影响。室外安检物理环境相比室内环境也较差,安检工作人员及旅客的舒适度体验降低。

其次,枢纽外设置安检仪,大多需设置在开放性空间中,因此安检仪设置较为分散且需在多处增设隔断及安检仪。

最后,因进入枢纽的所有人均需通过安检。对于仅需通过枢纽过街的行人,较为不便。

(2)站内安检

站内安检的布局模式:将互认安检关口设置在换乘区处。同样以清河站为例,采用站内安检的布局模式时,保留城市通廊南侧的通道供城市居民自由穿行。城市通廊的北侧通道通过设置共认安检口及隔断进行封闭,与西侧的国铁换乘区、中部的地铁付费区及国铁出站通道一起形成安检互认区,安检互认区内旅客无需安检即可换乘,清河站站内安检模式地下一层平面见图5。

图5 清河站站内安检地下一层平面示意

站内安检布局模式的优点为:保留部分城市通廊,实现城市东西两侧居民无需安检,自由通行。

缺点为:通廊内增加安检关口及隔断对城市通廊产生一定视线阻隔。

综合比较站内站外安检模式的优缺点,对于已建成枢纽,因先天条件不足,难以实现换乘区封闭为一体时,可尝试考虑站外安检模式;新建枢纽采用站内安检的模式则更加人性化及便捷。

5 结语

对安检互认模式下清河站的设计进行分析与探讨,以期对我国后续高铁站房或综合交通枢纽设计起到参考和借鉴作用。研究表明,要实现安检互认,不同交通系统间衔接处的空间需封闭,不同的交通系统间安检标准需统一。从建筑设计的角度来看,在今后的车站综合枢纽设计中,必须将以人为本的理念体现于规划设计的各个环节之中,切实分析和掌握旅客出行的活动规律,以安检互认作为建筑设计的前提,对旅客进出站通道和安检关口的位置进行科学设计,以实现便捷换乘、无缝衔接、安检一站通过,真正满足人们安全、便捷、舒适的出行愿景。