四川盆地及周缘上奥陶统五峰组—下志留统龙马溪组关键界面基本特征

2022-03-07王玉满王红岩邱振沈均均张琴张磊夫王灿辉李新景

王玉满,王红岩,邱振,沈均均,张琴,张磊夫,王灿辉,李新景

(1. 中国石油勘探开发研究院,北京 100083;2. 长江大学,武汉 430100)

0 引言

上奧陶统五峰组—下志留统龙马溪组是受广西运动控制沉积形成并在中国扬子地区广泛分布的一套笔石页岩[1-6],记录了奥陶纪/志留纪之交构造和火山活动、海平面升降、气候变化、生物大灭绝与复苏、上升洋流活动等一系列重大地质事件[6-12]。近10年来,随着页岩气勘探开发的不断发展,地质界和勘探界对该套页岩的关注逐渐由生物地层与赫南特冰期古海洋环境向黑色页岩(即TOC值大于1%的页岩段)沉积环境、富有机质页岩(即TOC值大于2%的黑色页岩段)发育模式和沉积主控因素逐渐转变[13-22]。这些事件性记录在五峰组—龙马溪组页岩中以何种形式出现,具有哪些显著特征,对富有机质沉积是否具有控制作用等科学问题值得关注和研究。

五峰组的底部和顶部存在两个关键界面,底界为台地向陆棚转换的构造界面,主要为黏土质页岩或炭质页岩夹斑脱岩组合,自然伽马(GR)测井曲线呈峰值突变响应;顶界为赫南特冰期界面,即含大量腕足化石的观音桥段,在测井响应上表现为赫南特阶自然伽马峰[18]。这两个界面分别为五峰组沉积初期构造转化、赫南特冰期海平面剧烈下降两个重大事件的沉积响应,并分别控制凯迪阶富有机质页岩沉积和观音桥段介壳层沉积。由于五峰组厚度一般为2~11 m,顶、底界面清晰,通常按1个三级层序进行研究,关于该段富有机质页岩的形成机制和分布规律总体清楚[5]。与五峰组相比,龙马溪组沉积厚度区域变化大(25~600 m),一般发育6~9个笔石带[1,3,5,13-15],岩相组合在纵向上和平面上存在显著差异,层内缺少特征鲜明、认识统一、被广泛接受的界面,因此龙马溪组层内关键界面的识别和优质页岩分布研究仍然为勘探界和地质界持续关注的重点。

本文以四川盆地及周缘15个典型剖面详测和4口重点井解剖为基础,结合观音桥段介壳层典型特征分析,以特定斑脱岩层为重点,探讨五峰组—龙马溪组关键界面基本特征及其与富有机质页岩沉积关系,为五峰组—龙马溪组地质研究和勘探评价提供技术支持。

1 笔石带与结核体典型界面特征

五峰组—龙马溪组页岩存在特征笔石带、赫南特冰期介壳层、特定斑脱岩(即火山灰)、结核体等4种标志层,在扬子地区全域或局部稳定分布,与五峰组顶、底界面相似或部分相似(见表1)。

1.1 笔石带典型界面特征

笔石是奥陶纪—早泥盆世重要的海洋生物,具有种类多、分布广、演化快、特征明显等特点,是下古生界地层对比研究的标准化石[2-3,6,9,11,15]。目前,在四川盆地及周缘下志留统页岩分布区的所有资料点(见图1)均有笔石产出。五峰组—龙马溪组典型笔石带的底界是奥陶纪、志留纪之交各种特征笔石产生和进化的开始,反映该时期古海洋生态分异和生物演化特征[3-4],其鉴定方法完全依赖于特征笔石在野外露头或钻井岩心的产出状况,并已形成一套成熟、有效的笔石带划分方案(即分层方案)[1-3,9]。目前依靠特征笔石可在五峰组—龙马溪组识别出Dicellograptus complanatus(WF1)、Dicellograptus complexus(WF2)、Paraorthograptus pacificus( WF3)、Normalograptus extraordinarius( WF4)、Normalograptus persculptus( LM1)、Akidograptus ascensus( LM2)、Parakidograptus acuminatus(LM3)、Cystograptus vesiculosus(LM4)、Coronograptus cyphus(LM5)、Demirastrites triangulatus( LM6)、Lituigrapatus convolutus( LM7)、Stimulograptus sedgwickii(LM8)、Spirograptus guerichi(LM9)等13个笔石带(其中五峰组4个,龙马溪组9个)[3,5,15]。每个笔石带的首现层位对应1个等时界面,因此在中上扬子台盆区五峰组—龙马溪组应存在13个等时界面,为其他关键界面标定的重要参考依据。

图1 四川盆地及周缘下志留统特列奇阶沉积相和重要资料点分布图

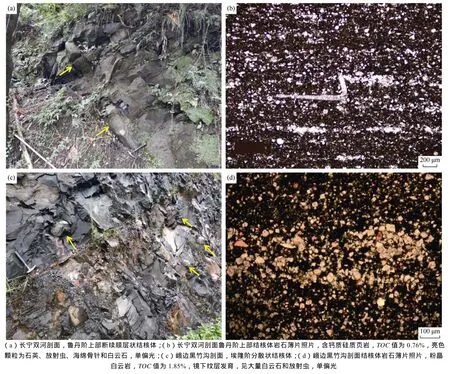

1.2 结核体典型界面特征

结核体是中国南方下志留统和下寒武统页岩中十分常见的一种沉积构造[22-24],在揭示构造活动、古地理、古环境、古物源和成岩作用等方面具有重要意义[25-29]。龙马溪组结核体分布于川南、川东—鄂西两大坳陷的Coronograptus cyphus、Demirastrites triangulatus、Lituigrapatus convolutus等3个笔石带,且以后两个笔石带为主[22]。结核体以钙质(或云质)结核、硅质结核为主,富含钙质和硅质,黏土含量一般不超过20%。与围岩矿物组成(多为炭质页岩和黏土质页岩,黏土含量高于 35%)差异大。一般以孤立分散状和断续顺层状两种形式产出(见图2)。在GR曲线上多显低谷特征,其形成和分布环境普遍具有邻近古陆(即物源区)、处于深水区、发育于前陆期的显著特征(见表1)。由于龙马溪组结核体仅在川南—川东坳陷的局部区域产出,分布面积远小于特征笔石带、赫南特冰期介壳层、斑脱岩密集段等 3种关键界面,且在纵向和横向分布的稳定性普遍较差,只能作为局部地区的四级—五级层序参考界面(见表1)。目前,结核体研究面临有效资料点少、分布局限且稳定性较差、岩石矿物成分和测井响应特征差异大等突出问题,尚未形成有效的区域对比方案,在野外和现场工作中主要将其作为鲁丹阶上段和埃隆阶的特定岩相[22]。

图2 四川盆地龙马溪组结核体特征(图中地质锤长33 cm,箭头所指为结核体)

2 观音桥段介壳层典型界面特征

前人总结五峰组观音桥段具有如下基本特征[5-9,18]:标志层为全球赫南特阶冰期事件的沉积响应;岩相区域变化大,在台盆斜坡、近岸等浅水区一般为贫有机质的钙质页岩、泥灰岩,在远岸较深水区一般为富含有机质的钙质硅质混合页岩、硅质页岩;厚度一般为9~100 cm;产Hirnantia Fauna、Dalmanitina等赫南特凉水动物群[7];在介壳层至龙马溪组底部的界面附近常出现GR异常峰值响应,即赫南特阶GR峰[18],可全球对比,具有等时性,大面积稳定分布且易识别(见图 3—图 5)。目前,关于四川盆地及周缘赫南特阶岩相组合及其区域相变趋势总体清楚,但对其GR峰的基本特征和区域变化规律仍然缺乏准确认识,进而影响观音桥段标志层的精确区域对比。

赫南特阶GR峰的存在和响应特征已成为判断五峰组—龙马溪组是否为连续沉积(即观音桥段介壳层是否存在)和勘探潜力的重要依据。通过对四川盆地及周缘众多剖面勘测发现,赫南特阶岩相和GR峰响应特征在扬子海盆边缘、斜坡、中央区和宜昌上升区差异较大(见图3—图5)。

在海盆东南边缘浅水区(如湄潭抄乐),观音桥段多为泥灰岩或泥晶灰岩(GR响应值为 60~70 cps),其上下围岩多为贫有机质的泥灰岩、钙质页岩或黏土质页岩(GR响应值为54~71 cps),导致该GR峰响应特征并不明显(见图5)。

在海盆东南斜坡区域(如秀山、酉阳、秭归和长宁等地区),随着古水体逐渐变深,观音桥段相变为含有机质的钙质页岩、含钙质硅质页岩(见图 4a),GR响应值在观音桥段自下而上呈现较高→低→高的三段式(见图 4b)或低→高的两段式(或斜坡式)(见图4c、图 4d)变化特征,赫南特阶GR峰普遍从观音桥段上部开始形成并延续至Normalograptus persculptus笔石带顶部(在部分地区可延续至Akidograptus ascensus笔石带)。以酉阳黑水剖面为例,观音桥段厚0.45 m,其GR值在下部15 cm段为267~276 cps、在中部20 cm段下降至247~255 cps、在上部10 cm段快速增高至311~363 cps,赫南特阶GR峰在观音桥段上部10 cm形成并延续至Normalograptus persculptus笔石带顶部,GR最高值(432 cps)出现在Normalograptus persculptus笔石带中部(见图4a、图4b)。

图4 四川盆地及周缘重点露头剖面五峰组与龙马溪组界面特征(图中地质锤长33 cm)

在川南坳陷中央—川中隆起东部斜坡区(如JYT1、L210井和华蓥三百梯等),赫南特阶整体为连续深水沉积的硅质页岩,岩相差异小且富含有机质,GR峰于Normalograptus extraordinarius笔石带顶部形成,在观音桥段出现顶峰(或保持峰值响应),并延续至Normalograptus persculptus笔石带顶部,即观音桥段恰好位于GR峰中段(见图5)。例如在华蓥三百梯剖面,赫南特阶厚约100 cm,观音桥段位于中间(厚9 cm),为深水沉积的硅质页岩;赫南特阶TOC值为9%~11%,TOC峰值(为11%)出现在观音桥段;赫南特阶干酪根δ13C值为-30.2‰~-29.0‰(观音桥段为-29.3‰)并自下而上显负漂移特征(见图3),反映华蓥海域在赫南特期出现相对海平面上升、营养物质异常丰富和有机质极为富集等特点,与海盆东南斜坡区在赫南特期出现海平面大幅度下降、有机质丰度显著降低形成强烈反差(见图5)。

在湘鄂西隆起(即宜昌上升),五峰组与龙马溪组之间普遍缺失赫南特阶和鲁丹阶中下部地层,在恩施太阳河等局部地区甚至出现近10 cm的黏土质风化壳[12],导致赫南特阶GR峰完全消失,如在来凤三胡剖面,缺失Normalograptus extraordinarius—Akidograptus ascensus笔石带,因而缺失赫南特阶GR峰响应(见图4e、图 4f)。

可见,观音桥段介壳层在岩相、特征生物化石和测井响应等方面具有易识别的特征,并直接反映奥陶纪、志留纪之交扬子海盆拗陷期古地理环境(见图5),因此在五峰组—龙马溪组内部是最标准的关键界面,并可为其他关键界面的建立提供参照。该界面岩相和GR响应特征区域变化大,在参考和使用时需注意其界面特征(尤其是赫南特阶GR峰)在不同地区的差异性,不可以偏概全或以局部代替整体。

图5 黔北—渝东南—川南—川中观音桥段介壳层分布特征

3 斑脱岩典型界面特征

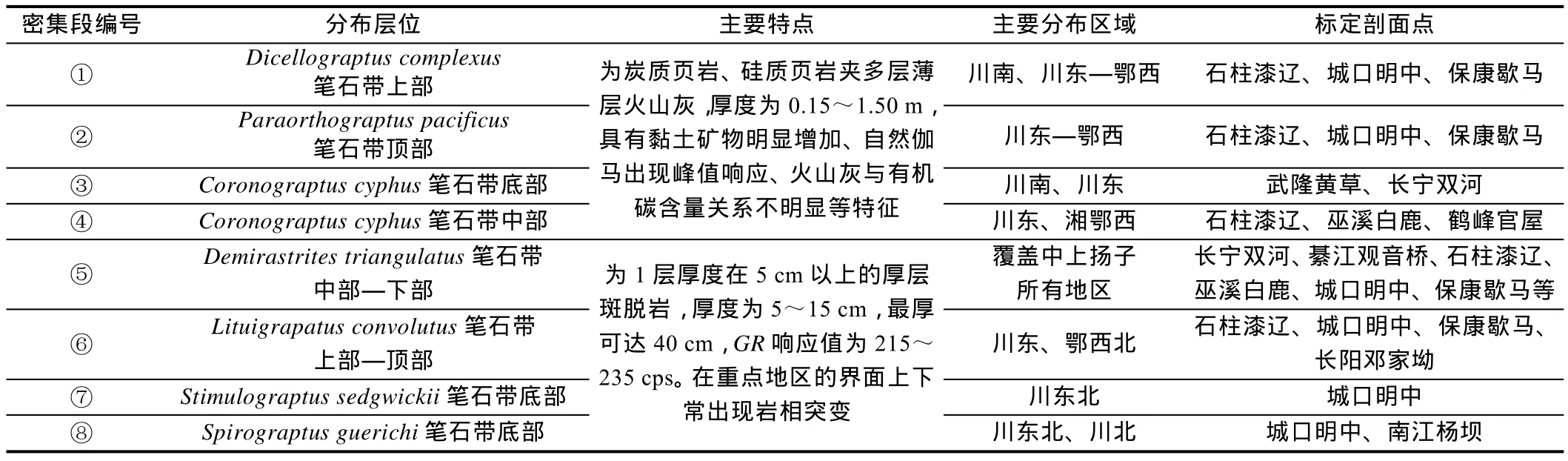

王玉满等[19-20]将页岩平均厚度1 m以内、斑脱岩累计厚度在5 cm以上的黑色页岩段定义为第1类斑脱岩密集段,将单层厚度在5 cm以上的斑脱岩层定义为第 2类斑脱岩密集段。这两类斑脱岩是揭示五峰组—龙马溪组高频次火山灰系统的主要研究单元。

3.1 主要特点与区域分布

根据川东—鄂西、川北等重点地区斑脱岩研究成果[17,19-20],结合巫溪白露、峨边黑竹沟、酉阳黑水、彭水鹿角、龙山红岩溪、道真巴渔、綦江观音桥等剖面勘测发现,四川盆地及周缘五峰组—龙马溪组共发现两种类型共8个斑脱岩密集段,主要赋存于7个笔石带(见图 6、表 2)。凯迪阶—鲁丹阶发育第 1种类型的 4个密集段(编号①—④),每个密集段为厚度0.15~1.50 m的斑脱岩与页岩互层,其中斑脱岩为多层厚度0.5~3.0 cm的薄层火山灰集中出现,单层薄但层数多,一般2~8层,累计厚度大于5 cm(见图7a、图7b)。埃隆阶及以上发育第2种类型的4个密集段(编号⑤—⑧),每个密集段主要为1层厚度在5 cm以上的厚层斑脱岩,层数少但单层厚,一般厚5~15 cm,最厚可达40 cm,主要成分包括41.57%的SiO2、19.94%的 Al2O3、16.61%的 Fe2O3和 FeO、1.56%的 MgO、6.08%的K2O,GR值为215~235 cps,夹于炭质页岩中(见图7c、图7d、表2)。斑脱岩密集段是广西运动阶段性活动的重要沉积响应,除具有在相应笔石带中的位置稳定、黏土矿物明显增加、自然伽马出现峰值响应等特征外,还具有火山灰与有机碳含量关系不明显、在重要点位的界面上下出现岩相突变等特征[19-20]。表明斑脱岩密集段与观音桥段介壳层在厚度、GR响应等方面具有相似的界面特征,均属事件性沉积,并可以通过岩相组合、自然伽马峰值响应等宏观地质信息实现有效识别和对比。由于斑脱岩密集段的地质属性受火山灰后期蚀变程度、页岩岩相、构造改造等因素影响大,能否依据地球化学、元素等指标识别和对比还需要进一步探索和实践。

受奥陶纪、志留纪之交火山(或构造)阶段性活动强度和规模影响,将 8个密集段划分为全域分布、大区域分布和局部分布等3个层级(见表2)。密集段⑤是扬子海盆整体进入前陆发展期的显著标志,为全域分布,基本覆盖中上扬子所有地区,分布面积不小于观音桥段(见图 8),因此可以成为龙马溪组内最重要的三级层序界面。密集段①—④、⑥为大区域分布,主要分布于川南坳陷(编号①、③)、川东坳陷(编号①—④、⑥)、湘鄂西隆起(编号④)和鄂西北坳陷(编号①、②、⑥),可以作为上述地区龙马溪组内三级或四级层序界面。密集段⑦、⑧为局部分布,主要分布于川北—川东北,如南江(编号⑧)、城口(编号⑦、⑧)[20],可以成为该地区龙马溪组内四级层序界面。

3.2 分层划分方案与应用前景

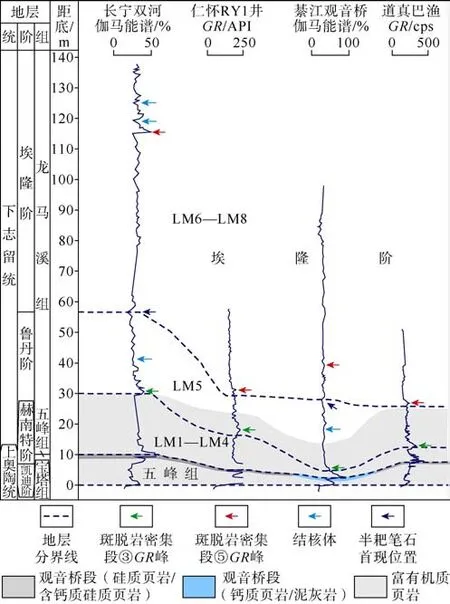

五峰组厚度较薄,且顶、底界面认识清楚,本文对其两个斑脱岩密集段①和②的地层对比和应用前景不做阐述,仅阐述龙马溪组斑脱岩密集段的分层应用前景。龙马溪组斑脱岩密集段与所在笔石带的顶、底界位置关系稳定,在上扬子地区广泛分布,自然伽马响应曲线普遍显示尖峰特征,因此可以成为重点探区龙马溪组内部重要的地层对比标志层(见表2、图6—图 9),也是 LM4顶界、鲁丹阶顶界、LM7顶界、特列奇阶底界等关键界面划分的重要参考界面(见图6),以此可实现黑色页岩精细研究。

表2 四川盆地及周缘五峰组—龙马溪组斑脱岩密集段基本参数(据文献[16-17, 19-20]修改)

四川盆地及周缘不同地区龙马溪组斑脱岩层发育数量不同,依据斑脱岩密集段确定不同地区关键界面对比方案至关重要。目前,在川东坳陷、川北、鄂西北等地区,龙马溪组斑脱岩密集段具有发育齐全、分布稳定、GR峰特征明显等特征,且被揭示的有效资料点多,据此制定扬子海盆中北部龙马溪组内部关键界面对比和划分的基本方案(见图6、图8)。

图6 川东北城口地区五峰组—龙马溪组综合柱状图

图7 四川盆地及周缘五峰组—龙马溪组两种类型斑脱岩密集段剖面特征及自然伽马响应特征

密集段③在川东、川南坳陷区Coronograptus cyphus笔石带底部较发育(见图 8、图 9),标定资料点位于武隆黄草和长宁双河。在武隆和长宁地区,该界面以下为TOC值大于2%的硅质页岩,在界面以上则突变为TOC值为1%~2%的炭质页岩或粉砂质页岩。其GR峰可作为四川盆地Coronograptus cyphus笔石带底界划分的参考界面,即将该GR峰下部的首个低谷作为Cystograptus vesiculosus笔石带与Coronograptus cyphus笔石带的划分界限。

图8 川东北—渝东南—湘西地区五峰组—龙马溪组关键界面对比剖面图

图9 川南—川东南地区五峰组—龙马溪组关键界面对比剖面图(长宁双河与綦江观音桥资料引自文献[17])

密集段④出现于川东—湘鄂西及周边Coronograptuscyphus笔石带中部(见图8),标定资料点位于石柱漆辽、巫溪白鹿和鹤峰官屋。在湘鄂西隆起腹部该GR峰的底界即定为鲁丹阶底界。

密集段⑤为中上扬子稳定分布的厚层斑脱岩,在四川盆地及周缘所有剖面点普遍可找到。其GR响应值为188~271 cps(多数为215~235 cps),在测井曲线上易识别。一般将鲁丹阶顶界定于其下方的首个GR曲线低谷处,即以鲁丹阶顶界不超越埃隆阶半耙笔石带厚层斑脱岩为原则[17,19-20]。

密集段⑥是川东、鄂西北地区广泛分布的厚层斑脱岩,一般出现于Lituigrapatus convolutus笔石带上部—顶部,标定资料点位于石柱漆辽、长阳邓家坳、保康歇马和城口明中。可以将该GR峰以上的首个低谷作为Lituigrapatus convolutus笔石带顶界(即Stimulograptus sedgwickii笔石带底界)。

密集段⑦分布较局限,仅在城口明中剖面被发现,是位于Stimulograptus sedgwickii笔石带底部的厚层斑脱岩,其能否作为Stimulograptus sedgwickii笔石带底界的划分依据,还需要更多资料点来证实。

密集段⑧是发育于川东北、川北Spirograptusguerichi笔石带底部(距底界0.2~0.5 m)的厚层斑脱岩,标定资料点位于南江杨坝和城口明中。可以将该GR峰以下的首个低谷作为特列奇阶底界。

四川盆地及周缘龙马溪组探区中常出现笔石序列发育不全现象,导致关键笔石带底界无法识别。邹才能等[6]、Cooper R A等[10]、张元动等[11]认为笔石的多样性演化在不同环境下存在显著差异,近岸和陆棚环境下的笔石序列存在发育不全或不同程度缺失现象,陆棚边缘—斜坡环境下的笔石序列则完全连续分布。说明在扬子台盆区笔石序列发育不全可能是普遍现象,斑脱岩密集段可以弥补笔石分层的不足。例如,川东—湘鄂西地区(如龙山、秀山、酉阳、彭水、涪陵和石柱等)是奧陶纪、志留纪之交火山灰集中分布区,在龙马溪组发现密集段③—⑥,其中密集段⑤在该地区厚度在10 cm左右,出露好、GR峰明显,已成为识别鲁丹阶顶界的重要参考界面[19]。该地区紧邻雪峰—黔中物源区,受陆源碎屑大量输入影响,鲁丹阶及以上地层长石、黏土含量高,其中长石平均含量为9.5%~17.9%,远高于川南、川北—鄂西北地区,反映该海域水体较混浊,不利于喜清洁水体的半耙笔石生长,因此半耙笔石在龙山、秀山、酉阳、彭水和涪陵等地区或总体较少(如酉阳)或出现较晚(如秀山、涪陵等地区),导致大部分资料点半耙笔石带首现层位出现于斑脱岩密集段⑤以上(见图 8),即根据半耙笔石首现层位确定的鲁丹阶厚度较实际厚度大。通过对龙山红岩溪、秀山大田坝、酉阳黑水、彭水鹿角、石柱漆辽、巫溪白鹿等剖面详测(见图8)以及鲁丹阶分布研究[19]发现,在涪陵、秀山和龙山地区根据半耙笔石首现层位确定的鲁丹阶厚度较实际厚度分别大3,4,12 m(见图 8),上述地区鲁丹阶顶界确定常参考斑脱岩密集段⑤确定。

扬子海盆南区(主要为川南地区)完整揭示五峰组—龙马溪组斑脱岩密集段的剖面较少,仅密集段③和⑤在多地被发现且分布稳定、GR峰响应明显(见图7c、图7d、图9),可作为川南地区龙马溪组内重要的区域对比关键界面,具有较好应用前景。

4 关键界面与富有机质页岩沉积的关系

通过川东北、渝东南、湘西、川南等地区五峰组—龙马溪组关键界面与富有机质页岩沉积关系研究发现,斑脱岩密集段对富有机质页岩沉积具有显著控制作用,观音桥段的沉积和岩相类型与富有机质页岩发育程度在重点地区也具有一定相关性(见图8、图9)。

斑脱岩密集段属构造界面,在③—⑧界面附近常发生岩相突变[17,19-20],控制五峰组—龙马溪组自下而上发育 4个构造层,即存在拗陷初期、拗陷中晚期、前陆挠曲初期、前陆挠曲发展期等4个海盆活动期(见图6)。在前陆挠曲发展期(密集段⑤出现以后),扬子海盆至少发生过 3次大规模向西北迁移,即密集段⑤形成期、密集段⑥和⑦形成期、密集段⑧形成期等 3次大迁移,导致台盆区在埃隆阶晚期及以后整体抬升,沉降沉积中心仅分布于巫溪、南江和威远等局部地区(见图1),与鲁丹阶形成的川南—川东沉积中心[19]相距甚远(迁移近200~300 km),上升洋流涌入扬子海盆北缘,仅在较小区域形成富有机质页岩沉积(见图1、图6)。表明自鲁丹阶至特列奇阶,台盆深水沉积区域依次变小、稳定沉积时间大幅度缩短,富有机质页岩发育规模显著变小(见图 8),深水区面积依次为鲁丹阶 19.0×104km2[19]、埃隆阶 10.0×104km2[19]、特列奇阶 1.5×104km2(见图 1)。

受海盆构造活动背景控制,扬子台盆不同地区富有机质页岩沉积受不同密集段控制(见图 8、图 9)。在湘鄂西隆起腹部(如龙山红岩溪)斑脱岩密集段④直接覆盖在五峰组Paraorthograptus pacificus笔石带上,反映湘鄂西隆起随着该密集段出现快速沉降消失并进入前陆沉积期,富有机质页岩沉积基本结束。在渝东南—川南地区富有机质页岩主要位于斑脱岩密集段③以下,该密集段的出现代表该地区已进入快速沉积的前陆期并结束富有机质页岩沉积。在川东石柱地区富有机质页岩主体位于斑脱岩密集段④以下,标志着川东坳陷较渝东南—川南晚 0.5个Coronograptus cyphus笔石带进入前陆期。在川东南地区(如仁怀、綦江、道真等)富有机质页岩主体位于斑脱岩密集段⑤以下,该密集段的出现标志着川东南隆后坳陷完全进入前陆期,较渝东南多沉积 0.5~1.0个笔石带富有机质页岩(见图 9)。川东北巫溪地区完全进入前陆期应该在斑脱岩密集段④和⑤出现以后,在密集段⑤出现以前主要为静水陆棚缓慢沉积,之后随着沉降沉积中心大规模北移和上升洋流涌入全面转入上升流沉积,导致富有机质页岩在密集段⑤界面上下均发育(见图6、图8)。

观音桥段介壳层与富有机质页岩的关系主要通过奧陶纪、志留纪之交古地理环境来反映(见图8、图9)。观音桥段在龙山红岩溪等湘鄂西隆起区普遍缺失,不利于富有机质页岩沉积(厚度大多低于10 m);在巫溪、石柱、涪陵、道真、仁怀和长宁等坳陷区,观音桥段为富含有机质的硅质页岩、含钙质硅质页岩,反映五峰组—龙马溪组为连续深水沉积,水深受冰期影响不大,有利于富有机质页岩沉积(厚度一般为 20~40 m)[17-19,30-33];在酉阳、秀山、綦江等渝东南斜坡区,观音桥段虽未缺失,但主要为贫有机质的钙质页岩或泥灰岩,反映古水深介于湘鄂西与川东两海域之间,富有机质页岩沉积厚度为10~20 m。由此可见,观音桥段岩相类型也可作为重点地区富有机质页岩沉积规模的判断标志。

结核体与富有机质页岩沉积关系并不明显,特定笔石的首现层位与富有机质页岩沉积关系较为复杂。结核体主要出现于台盆区斑脱岩密集段③和⑤界面以上前陆期,且分布较为局限,与富有机质页岩大多不共生,关系并不明显(见图 8、图 9)。特定笔石的首现层位主要反映相应笔石动物群产生和进化的开始,与富有机质页岩沉积并无直接关系。鉴于斑脱岩密集段、观音桥段介壳层和结核体是在关键笔石带内发生的事件性沉积响应,特定笔石的首现层位与富有机质页岩沉积关系应通过上述斑脱岩密集段、观音桥段介壳层等来解释较为科学,即在重点笔石带发生的重大构造(火山)活动和沉积要素突变事件控制富有机质页岩沉积。

5 结论

中上扬子地区五峰组—龙马溪组共发现特征笔石带、观音桥段介壳层、斑脱岩密集段、结核体等 4种在全域或局部分布稳定且普遍具有界面属性的标志层,可成为笔石页岩内地层划分与对比的关键界面。

观音桥段介壳层岩相和测井响应区域差异大,并直接反映奧陶纪、志留纪之交扬子海盆拗陷期古地理环境,是五峰组—龙马溪组内部最标准的关键界面,也可作为判断富有机质页岩沉积规模的重要标志。

斑脱岩密集段是了解四川盆地及周缘五峰组—龙马溪组高频次火山灰系统的主要研究单元,共发现两种类型8个密集段,主要赋存于7个笔石带。斑脱岩密集段是奥陶纪、志留纪之交扬子海盆挠曲、隆升和沉降-沉积中心大规模迁移的重要沉积响应,与观音桥段介壳层在厚度、GR响应等方面具有相似的界面特征,属构造界面(即事件性沉积),并具有全域、大区域和局部 3种分布规模,可相应成为三级、四—五级层序界面,对富有机质页岩沉积具有差异性控制作用。

特征笔石带的首现层位即为等时界面,与富有机质页岩沉积并无直接关系,其鉴定方法完全依赖于特征笔石在野外露头或钻井岩心的产出状况确定。

结核体仅在局部区域产出,分布面积远小于前 3种关键界面,且在纵向和横向分布的稳定性较差,与富有机质页岩沉积关系并不明显。