基于专利计量的我国地下水污染修复技术分析

2022-03-04张艳莉

金 鑫,张艳莉

(吉林大学,吉林 长春 130021)

1 研究背景

作为淡水资源的重要构成之一,地下水因其特性稳定、分布范围较广且相对不易遭受污染,逐渐成为全球经济社会发展不可或缺的战略资源,在生活饮水、农田用水、工业生产、城市建设等方面发挥着重要作用。然而,随着现代工农业和城市化的快速发展,我国地下水开发利用规模不断扩大。过度和不当的人类生产生活活动,导致地下水遭受不同程度污染,特别是在大中型城市、农业集约区和矿物开采区[1-2]。2018年中国水资源公报对全国2 833眼地下水监测井进行水质评价中发现,Ⅳ类、Ⅴ类水质监测井分别占评价监测井总数的29.2%和46.9%,Ⅰ~Ⅲ类仅占23.9%[3]。由此可知,解决我国地下水污染的问题已迫在眉睫。如何降低污染物浓度,维持地下水资源的可持续利用,已成为促进中国绿色发展的重中之重。

当下可查询到地下水污染修复技术的综述文献较多,按照修复方式的不同可分为原位修复和异位修复等。赵勇胜[4-5]、刘琴等[6]、张涛等[7]、陈楠纬[8]、黄文建等[9]已对地下水污染修复领域的技术进行了系统的归纳概括,但很少有研究人员对该领域产生的大量专利文献做出系统的统计分析。专利文献是科学技术创新的重要载体,代表着最前沿的技术发展水平,是指导技术创新的重要信息来源之一。专利分析是从数学和统计学的角度,从专利信息的数量关系、趋势规律等角度开展定量研究的经典情报学统计分析方法[10-11]。

随着我国地下水污染修复技术领域专利的数量逐年增多,系统分析该领域的专利文献,可以更好地了解和掌握地下水污染修复领域技术的发展态势,以期为后续相关修复技术的创新研究与应用提供参考,对推动科技进步和产业发展具有一定指导性意义。

2 数据来源与分析方法

本文所采用的数据来源于incopat专利数据库(https://www.incopat.com/),通过incopat科技创新情报平台对专利信息进行检索,收集涉及我国地下水污染修复专利的基本信息。所采用的检索式为“TIAB=(地下水)AND TIAB=(污染)AND(TIAB=(修复)OR TIAB=(治理)OR TIAB=(处理)OR TIAB=(调查))”。一般情况下,发明和实用新型专利相比于外观设计专利具有更高的科技创新特性,因此,专利类型选择“发明”和“实用新型”类。检索时间范围截止至2021年8月3日。

检索共得到专利3 381项,扩展同族合并后,得到2 732项。于检索结果中人工清洗,剔除与主题无关的专利,如地下水调蓄、水排放处理、废物安全填埋装置、地下水智慧平台、雨水收集系统、泥沙预处理等,共得到2 177项记录,作为本文样本数据。

借助incopat数据库专利分析平台及Microsoft Excel等,对相关专利进行多维度定量与定性分析,科学客观地得出我国地下水污染修复领域技术的研究现状及发展态势。

3 数据分析

3.1 专利公开态势分析

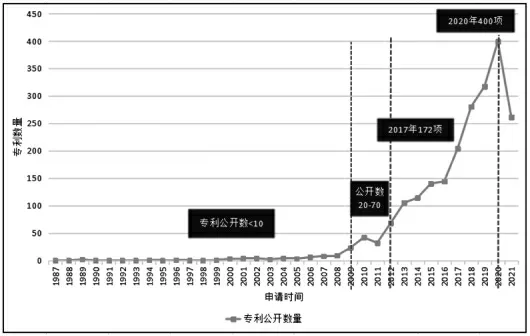

技术生命周期是一种以周期变化为特征的模式。分析特定领域专利的技术生命周期,可以整体了解产业发展状况,预测技术发展趋势[12]。本文将样本数据按年公开数量进行统计得到如图1所示的1987-2021年地下水污染修复专利数量变化趋势图。

图1 1987-2021年地下水污染修复专利数量变化趋势图

可以看到,我国地下水污染修复技术相关专利的数量变化态势整体上升,经历了萌芽期、增长期和高峰期,现阶段仍在快速发展。第一项专利起步于1988年,是由中国市政工程东北设计院市政工程研究所于同一天提交的发明专利“生物滤池法地下水除铁、锰技术与设备(CN88100667.X)”和实用新型专利“地下水除铁除锰设备(CN88203110.4)”,开启了地下水污染修复领域专利的新篇章。2009年以前,我国地下水污染场地较少,且存在生物自然修复,并未对人类造成很大影响,因此未引起研究人员在该领域较多的关注,专利申请量不多。2009-2012年公开专利量开始逐步增加,每年20~70项;2013年后开始快速发展,全国各机构在此领域迅速布局,2013-2020年公开专利的复合增长率为18.16%;2020年达到激增顶峰,公开专利量多达400项。由于专利申请日和公开日之间存在18个月的滞后期,最近两年数据仅供参考,下同。

公开专利数量增长可能因为2012年发布的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》(国发[2012]28号)中,将“推动水污染防治”列入“先进环保产业发展路线图”,多地关停了污染企业,国家政策的引领激发了水污染修复产业的活力。整体而言,该领域仍处于申请活跃、蓬勃发展的状态,随着《水污染防治行动计划》(水十条)等一系列国家政策的出台,预计未来几年相关专利的申请仍将继续保持增长态势。

3.2 专利申请机构分析

专利申请数量的排名可以反映出该领域活跃的主要申请人,反映出前沿技术的垄断程度。本文样本涉及的申请人主要包括高等院校、科研院所和企业等。表1列出的地下水污染修复领域主要研究机构的情况所示:中国环境科学研究院专利数量最多,共52项;其次是北京高能时代环境技术股份有限公司,专利数量为48项;中国地质大学(武汉)、吉林大学、清华大学紧随其后,分别申请专利39项、34项、33项。

表1 主要研究机构相关专利申请情况

从专利申请TOP20机构的类型来看,属于高校的有10家,属于科研机构有4家,属于企业的有6家。充分显示出,地下水污染修复领域的头部相关技术研发和专利申请主要是由高校和科研院所主导,高校院所在此领域积极布局,专利保护意识和技术研发实力较强,表现较为活跃。但在2 177项专利申请数据源中,企业共1 149家,占比52.78%;高校共651家,占比29.90%;科研机构共299家,占比13.73%;剩余为其他申请人。可以看出企业在该领域专利申请中也表现出积极布局的态度,但垄断企业较少。相对而言,企业研发技术相对薄弱,还需加大研发投入,加强与高校院所合作力度,建立产学研链条,促进地下水污染修复技术发展和应用。

3.3 专利申请区域分布分析

申请专利数量占据全国前10的省市区域排名见表2。由表2可知,北京、江苏、上海是排名前3的专利申请地区,专利数量分别为488、331和244项,广东、山东、湖北、湖南、浙江、天津、安徽紧随其后。

表2 专利数量排名前10的省市区域分布

分析主要原因,其一,当地科研单位多、科研氛围浓厚。根据全球顶级科研期刊《自然》发布增刊“2021中国自然指数”显示,中国科研产出最高的10个地区为:北京、上海、江苏、广东、湖北、浙江、安徽、山东、天津和香港,这与本文样本专利区域排名高度吻合。其二,北上广、江浙、两湖等地的环保企业较为集中,当地的工业结构和产业需求也强力推动了这些省市必须去解决地下水污染修复领域的技术问题,因此研究发展也相应较快。

3.4 国民经济构成分析

为落实《“十三五”国家知识产权保护与运用规划》中关于“加强专利活动与经济效益之间的关联评价”的要求,国家知识产权局制定了《国际专利分类与国民经济行业分类参照关系表》,建立了知识产权与国民经济各行业的映射关系,有助于从产业角度出发开展相关统计分析。基于参照关系表,可对地下水污染修复技术领域的国民经济构成进行分析,表3展示了本文样本专利在各国民经济行业的分布情况。由表3可知,该领域主要集中于制造业和水的生产和供应业,其中C35(专用设备制造业)、C40(仪器仪表制造业)、C26(化学原料和化学制品制造业)、D46(水的生产和供应业)和C15(酒、饮料和精制茶制造业)占据样本专利的一半以上,由此反映出该领域技术对接经济维度,在各产业创新活跃情况。

表3 专利数量排名前10的行业分类

3.5 研发方向分析

国际专利分类(IPC)是目前国际通用的专利文献分类和有效检索方法,可以准确锚定该领域聚焦的研发主要方向和重点[13]。

从IPC分类来分析,相关专利主要集中在化学冶金(C类)、作业运输(B类)、物理(G类)、固定工建筑物(E类)(见表4),可见地下水污染修复技术是领域交叉较为广泛的技术。从细化的角度分析技术方向布局,发现C02F(水、废水、污水或污泥的处理)是最受关注的技术方向,申请量占专利总量的50.90%;其次是B09C(污染的土壤的再生)、G01N(借助于测定材料的物理或化学性质来测试或分析材料),分别占专利总量的22.05%、6.11%。对两个聚集度较强的技术进一步细化,在C02F中C02F103/06(被污染的地下水或浸出液)、C02F1/28(吸附法)、C02F9/04(至少有一个化学处理步骤)、C02F3/34(以利用微生物为特征的)、C02F101/30(好氧和厌氧工艺)是重点研发方向,在B09C中B09C1/00(污染的土壤的复原)、B09C1/08(用化学方法)、B09C1/10(用微生物方法或利用酶)是重点研发方向。

表4 地下水污染修复领域主要技术方向

3.6 聚类分析

聚类又叫座群分析,是由若干个模式构建的一种数据挖掘思想。专利聚类是聚类在专利文本上面的应用,把文本处理为计算机语言的数学信息,然后在高维空间中去计算各个空间点之间的距离,再按照其远近分成若干个簇,簇内的距离很近,簇间的距离很远[14]。

专利聚类分析图可以全方位直观地展示专利信息,针对专利文献中包含的经济、科技、法律等信息进行加工并进行更深层次的解读。如图2可以看出,地下水污染修复领域技术分为5个聚族,每个聚族又各包含5个主题词,这些主题词的描述反映了该领域目前的主要研究方向和内容,主题词对应面积的大小代表了该主题专利的多少。

图2 专利聚类分析图

如图3显示了排名前10位的申请人在这5个聚族的布局情况。

图3 专利数量排名前10的申请人聚类分析图

4 结论与建议

通过对我国地下水修复技术领域专利的统计,从专利公开态势、申请机构、申请区域分布、国民经济构成和研发方向及聚类分析等多个角度讨论了我国地下水修复技术的发展现状与未来趋势。整体而言,该领域处于蓬勃发展的阶段,但存在的问题仍不容小觑。得出以下结论:在国家政策引导下,我国地下水修复技术领域于2013年后开始快速发展,年公开量呈大幅增加的趋势,发展潜力巨大。

高校院所研发能力较强,但很少与企业联合研发申请专利,产学研一体化程度较低,造成研发资源的浪费。国家应制定出台鼓励高校院所与企业合作研发的相关政策,促进相应领域技术扩散与科研成果转化。

分类号C02F的专利申请相对较为活跃,解决的问题大多集中在成本降低、效率提高、复杂性降低和便利性提高等方面。研发机构可针对相对较为空白的其他技术方向加强重视,拓展布局,使得该领域技术全面平衡多样化发展。

我国地下水污染修复专利增长速度较快,但专利质量有待提高。市场转化率低,专利被引、转化许可等数据均不高,产业化程度还很不足,尤其是高校院所与企业间的市场转化程度较低。我国未来需要加强相关领域科技成果的应用和转化,将“静止的”专利有效利用起来,优化资源配置,助推经济创新发展和转型升级。