移动互联时代“师生共同成长课堂”的模式构建与实践探索

2022-03-04刘小杏杨国藏

刘小杏,杨国藏

在当今“互联网+”时代,移动互联技术的普及性与学习资源的可及性正猛烈冲击着传统教学方式,作为数码原住民的高校大学生与教师获得信息与技术的机会和程度趋于同步化,加之知识更新迭代与社会经济发展的加速,教师作为知识权威和知识搬运工的时代已不复存在,学生被动学习、缺乏主动思考和创新应用的学习方式也已不能满足时代所需。

然而,受应试教育影响,目前高校课程教学中教师主宰课堂的现象非常普遍。尽管教育专家与高校教师基于现代信息技术,在教学模式、教育理念、教学方法、教学评价等方面开展了一系列改革来扭转教师主导教学、学生被动听讲的局面,但大学课堂教学效果仍未得到明显改观,课堂师生/生生互动缺失、知识内化不够、创新应用能力欠缺等问题还都存在,教师也还没有摆脱知识权威的身份。[1]在当前打造“金课”、淘汰“水课”的大背景下,作为未来教育“新常态”的混合式教学,应为学生创建一种真正高度参与性的个性化的学习体验[2],促进其个性化知识和创造性知识的建构与生成;同时教师也通过教学设计和师生互动得到发展。基于此,国内已有个别学者提出“师生成长共同体”的概念,如龚放提出师生共同体包含认知拓展、情感互通和共生创生三重境界[3],张素红、缪海泓阐释了师生共同体的内涵和构建路径[4],胡杰辉[5]、许林媛[6]分别基于不同理论探讨了外语教学中的共同体建构等。这些研究为打造师生共同成长课堂,形成民主平等、相互尊重、积极参与、协同探究、批判反思的课堂文化提供了重要的参考。本研究以Garrison 等人的探究社区理论为指导,致力打造师生共同成长课堂,创新构建“师生成长共同体”教学模式,促进学生协同探究意识与高阶能力的发展,提升教师的教学能力与个人发展意识,扭转当前高校教学僵局。

一、“师生共同成长课堂”的基本特征

信息化时代学习资源、学习环境及教学对象等要素的改变驱动高校必须变革学生被动学习的传统模式,教师自身也必须注重知识更新和技术学习,做好教学活动设计与指导,实现师生的共同成长。

(一)教师和学生的双主体性

高校课堂教学既包括学生在教师指导下学习系统的知识,也包括学生在教师引导下通过批判性学习共同寻求真理的过程。“师生共同成长课堂”的首要特征应该是教师和学生的双主体性,师生平等协作,打破教师“一言堂”、学生被动参与的惯常做法。教师精心开展教学设计,在重难点讲解中融入互动,鼓励学生提问、质疑;在知识应用实践环节,通过讨论和各种实践活动充分发挥学生的主观能动性,激发学生的参与热情,促进知识的内化和应用,使学生在观点交流和思维碰撞下彼此学习,互相成长,教师也能通过学生的提问、质疑和观点迸发强化学习,丰富自身知识体系。

(二)师生的群体归属性

“师生共同成长课堂”致力打造师生成长共同体,即以教师和学生为主体、以一定的学习和研究目标为联结纽带、以探求学问和真理为动力的有机组成的团体。[7]根据马斯洛需求层次理论,情感和归属需求是人的基本需求之一。在课堂中,教师和学生之间如果彼此相互信任,对师生共同体有认同感、归属感,他们就会基于自身的认知畅所欲言,在课堂上敢于提问、挑战,在讨论时勇于表达自我的想法或对他人的见解进行反驳,形成有意义的探究,而不会因担心别人的指责而畏首畏尾。因此,“师生共同成长课堂”需要师生彼此互信且有较强的归属感,从而营造合作交流、互助分享的氛围,产生聚合创造力,达到教学相长的目的。

(三)知识建构的实践探究性

根据布鲁姆的学习认知目标分类,“识记、理解、运用”为低阶目标,“分析、综合和评价”为高阶目标。学习者只有主动学习探究,才能实现“分析、综合与评价”的高阶目标。这一要求和教育部所倡导的“金课”建设标准一脉相承,是高校课堂教学目标的应然选择。因此,“师生共同成长课堂”必须融合实践探究环节,在知识记忆、理解和运用的基础上,开展合作探究,进行观点碰撞,分析彼此观点,进而整合不同意见,形成综合评价,将新知识进一步创新应用,完成知识建构,达到学用一体、学以致用的目标。

(四)群体智慧的共享和衍生性

分布式认知理论认为,在认知活动中,他人、认知制品、外部表征和外在环境共同构成了认知实现不可或缺的部分,交流是分布式认知的必备条件。[8]“师生共同成长课堂”实际上就是基于不同的人具有不同的知识和经验这种异质性,通过师生知识共享、思想聚合,为其共同目标的探究提供丰富、多元信息,使个体在彼此的交流中强化理解、丰富认知进而整合重构,衍生新知识。

二、基于探究社区理论模型的“师生成长共同体”同心圆模式构建

(一)“师生成长共同体”模式的理论基础:探究社区框架

探究社区框架(Community of Inquiry,CoI)是以协作建构主义为理论基础,以协作建构学习与反思性对话为实施理念,以批判性探究迈向有意义学习和深度学习为终极目标的过程导向教学理论模型。[9]它由三个相互作用的成分组成:教学临场、社会临场和认知临场。教学临场在CoI 理论中发挥着核心作用,旨在通过课程设计和组织、教学促进和直接指导,促进社会临场和认知临场的发展和学习成果的实现。[10]社会临场旨在通过情感表达、开放交流和团队凝聚力,为学习者提供一个进行协商探究和批判性思维发展的有利环境[10],这对于学习者形成归属感进而深入探索问题、自由表达观点至关重要。认知临场是“学习者通过持续的反思和对话,能够建构和确认意义的程度”。[10]认知临场的发展与CoI 理论目标相一致,旨在通过触发事件、探索、整合和解决四个探究阶段实现学习者高阶思维的发展和深度学习。

CoI 理论系统地描述了三种临场感之间的互动关系,强调教师应充分利用教学临场和社会临场来促进学习者的认知临场。该理论超越了线上和线下教学的时空维度[5],对混合式教学和在线教学均有很强的解释力。[10]

(二)基于探究社区理论模型的“师生成长共同体”同心圆模式构建

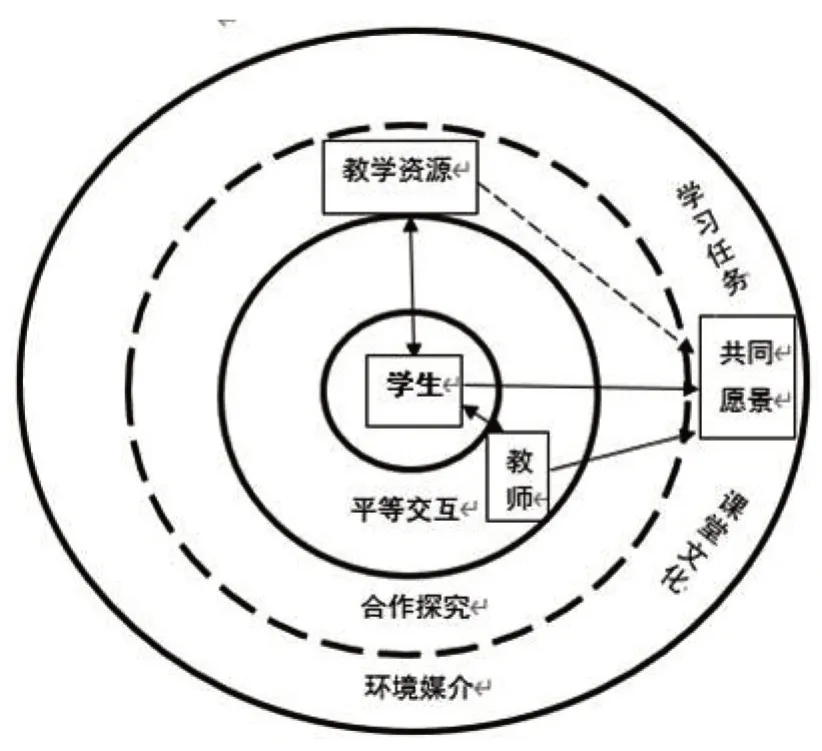

基于CoI模型,笔者尝试构建了“师生成长共同体”同心圆模式,本模式以学习者为中心,由内向外涵盖教师、教学资源与共同愿景四个圆,通过教师与学生、学生与学生、学生与教学资源平等交互、合作探究实现知识构建这一共同愿景,促进师生共同成长。如图所示:

基于CoI模型的“师生成长共同体”同心圆模式

本模式的教学流程遵循认知临场实践探究的四个阶段,即通过触发事件、探索、整合和解决实现学习者知识构建和深度学习的目标。首先,在线下课堂教学和线上社区交互情境下,教师通过设置问题或任务使学习者产生困惑感,触发其进入学习状态,激活其已有知识并结合新学内容开启知识探索。然后,通过教师与学生之间、学生与学生之间以及学生与教学资源之间三者交互,学生在探究相关信息和知识的基础上,与同伴互相协商交流,解决疑问和分歧,最终达成共识。最后,学生通过整合不同的讨论观点、知识和见解,确定和创建解决问题的方案。教师在没有预设答案的平等交互中和学生提出的问题中得到启发,进一步探索新知,并与学生建立和谐情感,改善课程教学效果。

三、实践探索

(一)实验目的

为了验证基于CoI模型的“师生成长共同体”模式的有效性,项目组在一所省属财经院校的大学英语课程中进行了一个学期的“师生共同成长课堂”教学实践,旨在检验学生的课堂共同体感知是否增强,学生的共同体感知对其英语写作和英语口语能力有何影响。

(二)实验对象

笔者选取了自己任教的两个平行本科班级作为实验对象,其中2020 级金融学二班为实验班(49人),2020级文化产业管理一班(49人)为对照班,男女学生的比例都约为1:4,其英语的口语和写作产出能力都很薄弱,绝大多数学生渴望提升英语的创新应用能力。实验班采用“师生成长共同体”模式开展教学,对照班仍按当前“课前自主预习+课上重点讲解+少量输出练习”的混合式教学方式施教。

(三)研究过程

笔者在大学英语课程中应用“师生成长共同体”同心圆模式开展了一个学期的混合式教学实践探索,实验设计按照“一个导向、双主原则、三个阶段”的思路进行。

“一个导向”即以能力提升为导向,突出学生的协商探究、产出应用能力,强调学生之间的语言互动和知识构建,增加语言训练机会,达到能够创造应用的高阶目标。

“双主原则”即课堂教学以教师、学生为主体,打破教师课堂主讲、学生被动接收的传统教学理念藩篱,营造师生平等交流、学生之间主动探究的氛围。教师设置任务、增加互动、积极引导,学生作为课堂主体积极参与交流和共享。

“三个阶段”指混合式教学的课前、课中和课后三个阶段。课前,教师在教学平台上传学习任务单、学习资源和测验/任务,然后设置疑惑问题讨论。学生按照学习任务单开展课前知识自主学习,尝试完成课前任务,并在班级主题讨论中就疑惑或者教师布置的任务提问、讨论,完成课前学习知识的初次内化。课中,教师开展小组竞答、词汇游戏、课前小测等对学生课前的学习内容进行复盘和检查。完成教学重点及疑难问题讲解后,教师基于课前所学和课堂输入设置各种小组实践活动,学生开展小组协商探究,教师随堂参与互动。最后,小组展示成果,教师给出建设性反馈意见,促进知识的有效建构。课后,教师在线布置综合性产出任务和相关主题讨论,以拓宽语言应用空间,连接线上和线下学习,巩固已学知识并达到综合提升的目的。

(四)数据收集

本研究主要通过调查问卷、英语口语、写作测试和访谈来进行数据收集,其中学生的课堂共同体感知通过Rovai(2002)的课堂共同体量表(20 个题项,包含关联性和学习两个维度,5 级量表)获得,英语口语、写作测试采用大学英语四级写作真题(满分15 分)和话题阐述(两个话题,满分20 分)的测验成绩获得;学生对课程的满意度和学习体验通过访谈获得。

四、研究结果

(一)实验班、对照班学生英语写作和口语能力的前测和后测

首先,为了了解实验班和对照班在实验开始前是否存在英语应用能力差异,项目组首先对两个班的写作和口语能力进行了实验前测,t检验结果显示两个班的写作和口语Sig.值均大于0.05,两项能力均不存在显著差异。

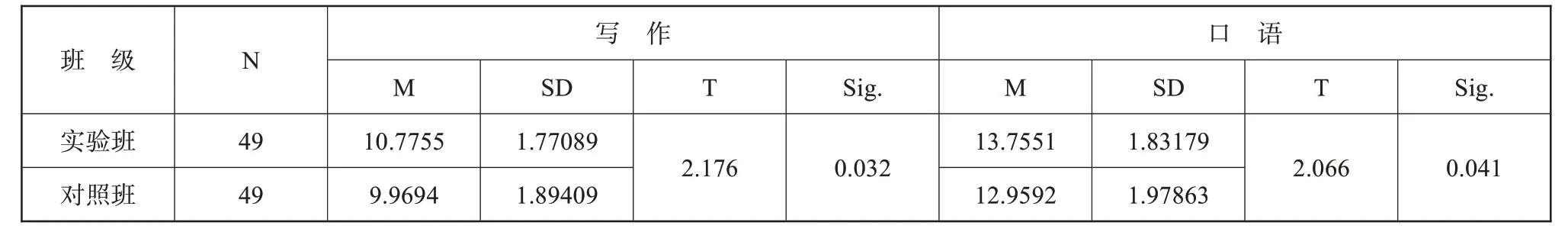

一个学期的对比教学实验后,项目组再次对两个班采用难度相当的写作试题和口语话题进行实验后测,统计结果见表1:

表1 实验班和对照班后测写作、口语成绩t检验

实验班和对照班经历一个学期的学习后,两个 班的写作和口语水平出现了显著差异(写作和口语两项的Sig.值分别为.032 和.041,均小于0.05),继而有必要检验是否基于CoI 模型的“师生成长共同体”模式对实验班的进步具有较强的解释力。

(二)课堂共同体量表的信效度检验

为了检验Rovai(2002)的课堂共同体量表的信度和效度,项目组在正式用于调查前首先对量表进行了测试,并邀请专家对内容进行了信度检验和英汉互译,结果证明该问卷信度和效度良好,继而项目组应用量表的汉语版在实验班进行了问卷调查,参加调查人数为49 人,回收问卷49 份,剔除无效问卷2份,回收率为95.92%。

基于问卷调查结果,使用SPSS25.0 软件对有效问卷再次进行了信度、效度分析。在信度方面,问卷整体的Cronbach‘s α 值为0.970,关联性和学习两个维度的Cronbach’s α 值分别为0.957 和0.940,说明本研究调查问卷内部一致性良好,信度较高。在效度方面,问卷总体的KMO值为0.862>0.7,且Bartlett球性检验的结果达到了显著水平(sig.值=0.000<0.01),说明问卷的结构效度较好。

最后,通过主成分分析、最大方差法进行探索性因子分析,提取特征值大于1的因子,得到两个公因子,它们的累积解释的方差为71.671%,说明两个公因子(关联性和学习)对整体有较强的解释力。

(三)学生的课堂共同体感知对其英语写作和英语口语能力的影响

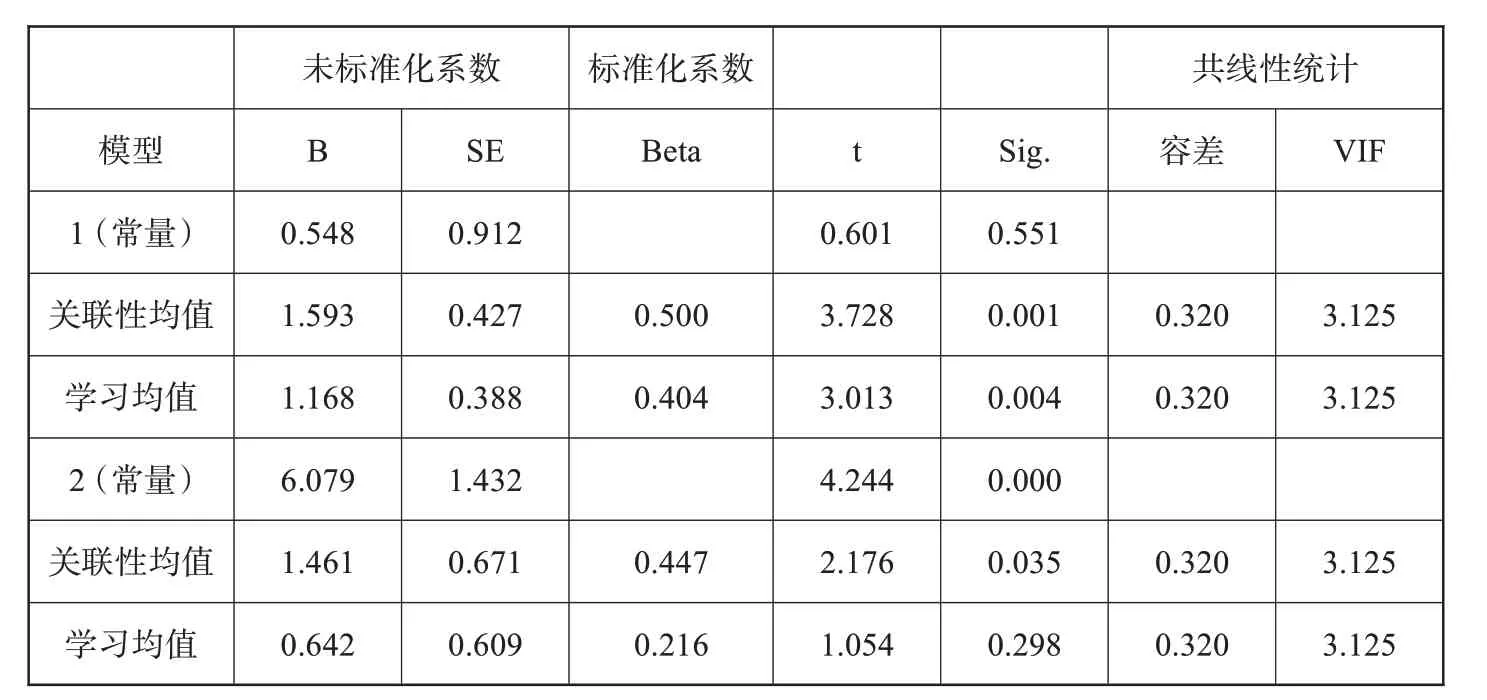

本研究将学生的课堂共同体量表的关联性和学习两个因子作为自变量,其英语写作成绩和英语口语成绩分别作为因变量,通过回归分析测量了学生的课堂共同体感知对其英语写作和英语口语能力的影响,回归模型汇总如表2所示。

表2 共同体关联性和学习对英语写作和英语口语的线性回归模型汇总

从表2 可见,学生的关联性和学习感知作为一个整体能够解释其英语写作成绩74.7%的变异(根据R2=.747 判定);学生的关联性和学习感知作为一个整体能够解释其英语口语成绩40.6%的变异(根据R2=.406判定)。线性回归的系数如表3所示。

表3 共同体关联性和学习对英语写作和英语口语的线性回归系数

根据表3 结果可知,学生的关联性和学习感知对其写作和口语有较强的影响和预测作用,其中关联性感知的标准化回归系数预测力更强(在对写作的预测方面,关联性系数Beta=.500,学习系数=.404;对口语的预测作用二者都低于写作,关联性系数Beta=.447,学习系数=.216),这说明关联性感知越强的学生写作和口语能力发展越快。总的来说,学生对关联性和学习的感知对其英语写作和口语的影响力都比较强,但对写作的影响更强于口语(.747>.406)。

(四)学生对课程的满意度和学习体验访谈结果

一个学期实验后,项目组根据量表制定访谈提纲,对实验班部分学生进行了访谈,访谈结果表明:1.实验班学生对“师生共同成长课堂”模式的满意度普遍较高,这支持了以上问卷调查结果。2.学生反映这种师生、生生协同、互动探究的教学方式和在线讨论社区的讨论交流大大增加了语言使用机会,增进了师生感情,也让自己在探究过程中发现了更多问题,也从他人那里学习很多。3.学生在课堂互动及讨论交流中锻炼了自身的批判性思维,激发了主动探究意识,因为在交互中、在话题探讨过程中融合多家之言,学生感觉写作、口语产出有了“素材”,学习效率得到了明显提升。另外,笔者作为教师也收获颇丰,一是利用移动互联技术日臻完善了教学设计;二是与学生的平等交互不仅触发了自身的主动探索和知识学习,也拉近了师生距离,收获了成就感和幸福感。这些结果充分表明基于CoI模型的“师生共同成长课堂”比现行的大学英语混合式教学方式更能促进学生的有效学习及教师的个人发展。

在移动互联时代,信息技术在教学中的广泛应用以及教学对象、教学环境等变化倒逼高校必须打破教师“一言堂”的做法。本文尝试从“师生共同成长课堂”的视角打造平等互助、协同探究的师生成长共同体,基于CoI理论创新构建了“师生成长共同体”同心圆模式,最后实践探索验证了这一做法的可行性。然而,因学生对课堂教学的偏重,本文针对在线教学和在线社区阐述不多;口语和写作成绩的评定也难免会受主观影响,这在一定程度上影响了本研究的说服力。因此,未来期望有更多同行开展此领域研究,从而不断丰富“师生共同成长课堂”成果,跳出固化的传统课堂教学窠臼,实现师生的协同探究、共同成长,促进高阶学习目标的达成。