淮河生态经济带城镇化与粮食生产耦合协调性时空特征

2022-03-01刘传明范观宇王呈祥毛广雄

刘传明 , 范观宇 , 王呈祥 , 毛广雄

(淮阴师范学院 a.城市与环境学院;b.江苏高校哲学社会科学重点研究基地·淮河生态经济带研究院,江苏 淮安 223300)

0 引言

城镇化是人类文明发展的必然结果,也是实现现代化的必由之路。而粮食生产是人类发展的先决条件,关乎人民生活和国家长治久安。在我国由全面建成小康社会向全面实现现代化的征程中,促进城镇化健康发展和保障粮食安全具有极其重要的战略意义。因此,研究城镇化与粮食生产之间的耦合协调关系,探寻两者协调发展路径成为时代的必然要求。

近年来,国家高度重视城镇化与粮食生产的协调发展,并采取了在国土空间规划中划定城镇开发边界和基本农田保护红线、严禁农地非农化和耕地非粮化利用等系列举措,取得了积极成效,但仍面临扩张型城镇化对保障粮食安全的压力。对城镇化与粮食生产之间的关系研究是近20年来学术界的重要研究领域。从理论上讲,城镇化与粮食生产之间是相互影响、相互作用的关系,一方面,粮食生产的剩余是城镇化发展的前提条件之一[1],粮食产量的稳定提高是城镇化持续发展的保障;另一方面,城镇化发展可以带来粮食需求的增加,并通过增加农业投入、改进粮食育种和生产技术、改良耕作条件等途径提高粮食生产效率[2-4],同时又不可避免地带来农村劳动力和耕地面积的减少[5-6],从总量上削弱粮食生产资源,甚至可能带来粮食结构性和粮食总量不安全[7],可以说城镇化对粮食安全具有“双刃剑”作用。基于上述理论认知,赵丽平等研究发现不仅人口城镇化、土地城镇化、产业城镇化对粮食生产环境技术效率有不同影响,而且对不同粮食功能区的影响也存在明显差异[8],城镇化和粮食生产水土资源的耦合协调度整体不理想且存在省际差异[9]。尚杰等研究发现城镇化发展整体上能够促进农业生态效率的提高,但城镇化不同因子对农业生态效率的影响存在差异[10]。谢艳乐等研究发现新型城镇化与现代农业发展耦合关系显著[11]。刘畅等研究发现粮食主产区农业现代化与新型城镇化两者协调性总体向好[12]。陆婷婷等研究发现江苏省粮食集聚表现出明显的逆经济性[13]。杨肖杰等研究发现河南省经济发展与耕地压力耦合关系存在明显的区域差异[14]。屈艳辉等研究发现河南省县域粮食生产空间集聚性不断增强[15]。应该说,诸多现有研究成果为科学揭示城镇化与粮食生产之间的关系奠定了良好基础。但也存在不足:一是研究主题多聚焦于城镇化对农业或粮食生产效率、农业现代化、粮食安全的影响以及经济发展与粮食生产的关系研究,直接研究城镇化与粮食生产关系的成果较少,在城镇化与粮食生产能否协调发展上也未取得明确一致的结论;二是在评价粮食生产效率或粮食安全中,多使用粮食产量这一相对单一的显性指标,未能全面考虑影响粮食生产能力的诸多隐性因素或间接指标;三是案例研究大多是对全国或单个省域层面的考察及部分涉及东北地区、西北地区,对城镇化或粮食生产的典型地带性区域研究不足。而淮河生态经济带是以淮河流域为主体的地域,地处我国南北过渡带,是我国重要的粮食主产区之一,也是我国城镇化发展和实现现代化目标任务异常繁重的地区[16]。因此,研究该典型区域的城镇化与粮食生产的耦合协调关系具有代表性和现实意义,可为推进该区域乡村振兴和新型城镇化、实现城乡融合发展、保障粮食安全提供科学参考。

1 研究区概况和数据来源

1.1 研究区概况

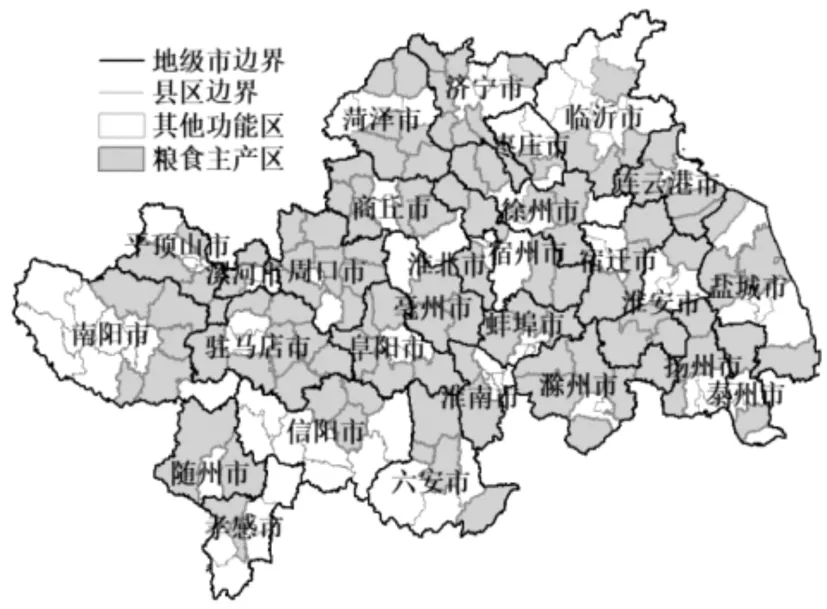

按照2018年国务院发布的“淮河生态经济带发展规划”(以下简称“规划”),淮河生态经济带主要以淮河干流、一级支流以及下游的沂沭泗水系流经的地区为地域范围,包括江苏省淮安市等7个地级市,山东省枣庄市等4个地级市,安徽省蚌埠市等8个地级市,河南省信阳市等6个地级市和南阳市桐柏县,湖北省随州市随县、广水市和孝感市大悟县等3个县,共计25个地级市和4个县(图1)。考虑到数据的可获得性和可比性,本研究将淮河生态经济带界定为“规划”中涉及到的所有28个地级市(含4个县所在的3个地级市),国土总面积34.54万km2。其中,耕地面积14.95万km2,分别占全国陆域国土面积的3.60%和耕地面积的11.09%。2019年,该区域常住人口1.63亿人,占全国总人口的11.69%,城镇化率53.85%,低于全国城镇化率(60.6%)近7百分点,人均GDP为52 890元,远低于全国人均70 892元的平均水平,粮食总产量12 432.5万t,占全国粮食总产量的18.73%,粮食播种单产6 285.33 kg/hm2,高于全国平均单产10%。在全面建设现代化过程中,该区域面临着加速推进城镇化以提高经济发展水平、大力保护耕地以保障国家粮食安全的双重压力。

图1 淮河生态经济带范围与粮食主产区分布

1.2 数据来源

数据来源于2001—2020年的《江苏统计年鉴》《安徽统计年鉴》《河南统计年鉴》《湖北统计年鉴》《山东统计年鉴》《中国城市统计年鉴》及各地级市统计年鉴,统计年鉴中缺失的部分数据来源于相应地级市国民经济与社会发展统计公报。数据时点选择为2000年、2005年、2010年、2015年、2019年。

2 研究方法

2.1 系统评价方法

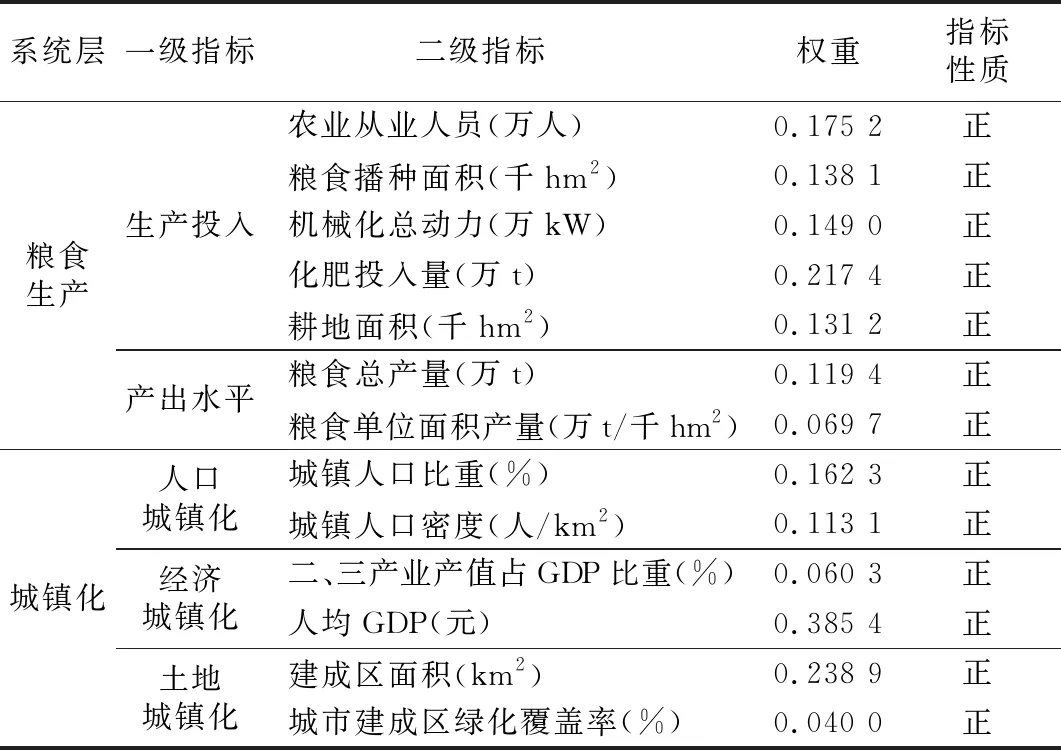

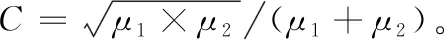

2.1.1指标体系构建。按照科学性、可比性和可获得性原则,参考相关文献,构建城镇化和粮食生产两系统评价指标体系[17-19](表1)。其中,城镇化指标主要根据乡村人口向城镇人口、农业向非农业、农村地域向城市地域转变的城镇化核心内涵选取,建立起包括人口城镇化、经济城镇化、土地城镇化3个一级指标和6个二级指标的指标体系。粮食生产指标主要从投入和产出两方面选择,包括生产投入和产出水平两个一级指标及7个二级指标。

表1 城镇化与粮食生产指数评价指标体系

2.1.2无量纲化处理。选用极值标准化法进行无量纲化处理,同时考虑熵值法计算需要,将无量纲化后的指标值全部正向平移一个最小单位值。公式如下:

(1)

2.1.3熵值法测算权重。通过各指标提供的信息量以及对各指标关联程度的分析来确定各指标的权重,在一定程度上避免了主观因素带来的影响,在权重赋值中得到广泛应用[20]。熵值越小信息量越大,不确定性就越小;熵值越大信息量越小,不确定性就越大。公式如下:

(2)

(3)

gj=1-ej。

(4)

(5)

式中:pij为样本的特征比重;n为样本城市数量;ej为第j个指标的熵值;gj为差异性系数;Wj为指标权重;m为指标个数。

根据公式(1)~(5)计算得出指标权重(表1)。表1显示,在粮食生产系统中,化肥投入量(0.217 4)、农业从业人员(0.175 2)、机械化总动力(0.149 0)对粮食生产的贡献率较大,说明这些指标在评价区域内部的差异较大,但也符合现代农业发展的特征。而在城镇化系统中,人均GDP(0.385 4)、建成区面积(0.238 9)、城镇人口比重(0.162 3)对城镇化的影响较大,也说明了这些指标在评价区域内部具有较大的差异性,但也较全面地反映了城镇化中经济、土地和人口因素的重要性。

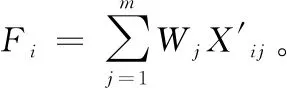

2.2 耦合协调度模型

2.2.2构建城镇化与粮食生产能力的协调性函数。T=αμ1+βμ2。式中:T是协调度;α和β是待定系数,本研究假设城镇化和粮食生产能力重要性相同,α=β=0.5。

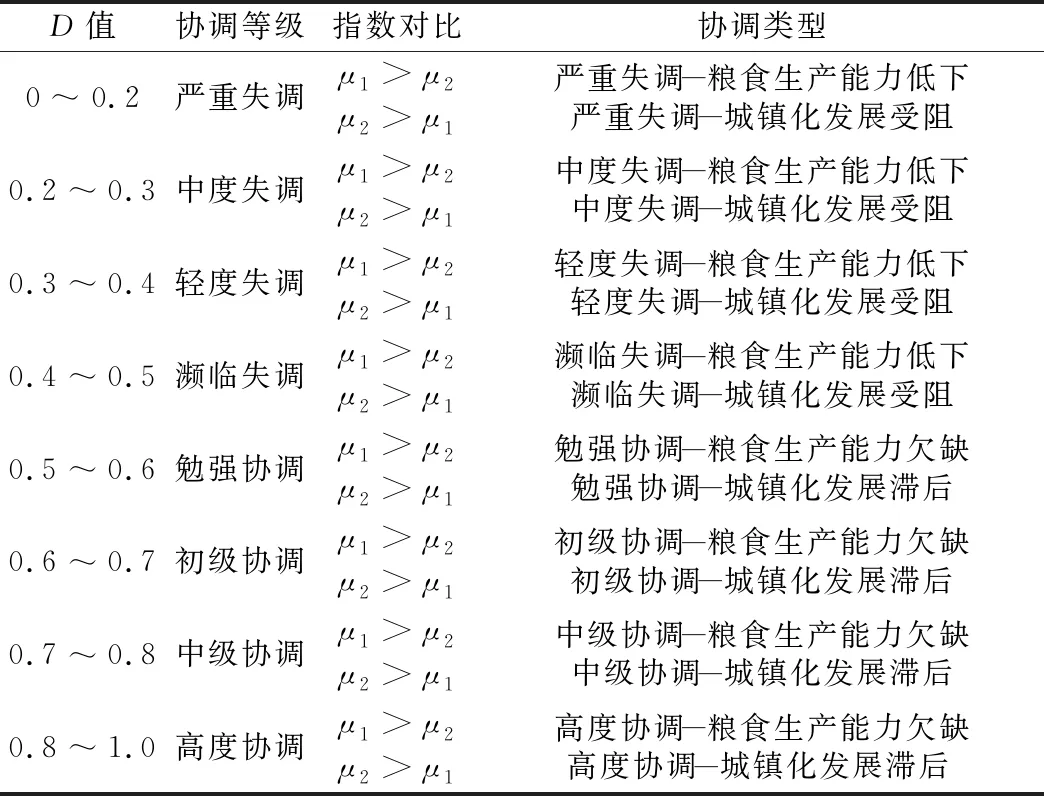

表2 城镇化与粮食生产耦合协调度类型划分

3 结果分析

3.1 粮食生产时空演变特征

从时间变化看,2000—2019年主要年份淮河生态经济带各市粮食生产指数呈现不同的变化,除泰州和临沂外,其他26个市2019年粮食生产指数与2000年相比均有明显提高,反映了该区域粮食安全保障能力得到明显提升(表3)。就变化过程而言,大致分为稳步上升、持续下降、先升后降、先降后升、先升后降再升、先降后升再降6个变化类型。其中,粮食生产指数稳步上升的有连云港、宿迁、滁州、淮北、驻马店、南阳6个市;持续下降的只有泰州市;先升后降的有淮安、菏泽、枣庄、临沂、蚌埠、宿州、亳州、淮南、阜阳、六安、商丘、周口、漯河、平顶山、信阳15个市,占地级市总量的53.6%;先降后升的是随州市;先升后降再升的是孝感市;先降后升再降的有徐州、盐城、扬州、济宁4个市。就变化转折点看,徐州、淮安、扬州等15个市在2015年出现生产能力峰值拐点,盐城、枣庄、临沂和六安4个市在2010年出现峰值拐点。

表3 淮河生态经济带各市粮食生产指数变化比较

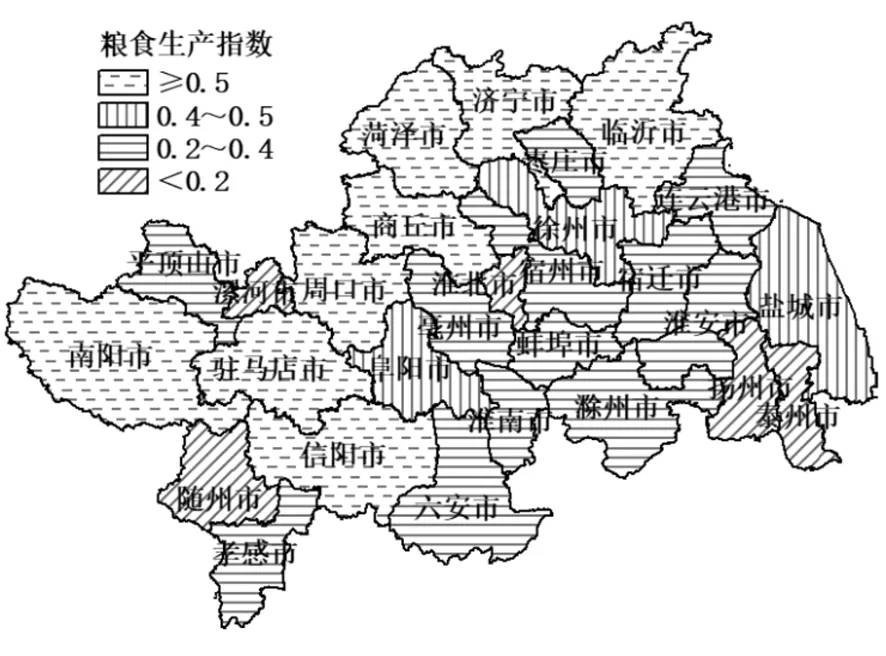

从空间分布和变异系数看,虽然粮食生产指数的变异系数由2000年的0.56降至2019年的0.49,但该值仍然较大,说明区域内各市粮食生产能力差异显著。其中,临沂、济宁、菏泽、商丘、周口、驻马店、南阳、信阳8个市的粮食生产能力在整个淮河生态经济带处于领先水平,且主要分布于淮河生态经济带北部自东北向西南延伸的连片地区,集中于山东和河南两个粮食生产大省,其主要原因是该片区粮食生产基础雄厚、播种面积广、农业机械化程度高;徐州、盐城、阜阳3个市属于粮食生产的第二梯队,具有粮食生产的比较优势和良好发展潜力;泰州、扬州、淮北、漯河、随州5个市的粮食生产能力最为薄弱,原因是本底耕地面积少而限制了粮食生产总量的提高;连云港、宿迁、淮安、蚌埠等12个市属于第三梯队,其中江苏和安徽9个市主要在淮河中下游呈集中连片分布,山东枣庄、河南平顶山和湖北孝感这3个市在淮河生态经济带两翼呈现零星分散格局(图2)。

图2 2019年淮河生态经济带粮食生产空间分布

3.2 城镇化时空演变特征

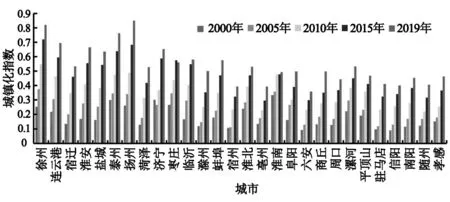

从时间变化看,2000—2019年淮河生态经济带各市城镇化水平总体呈稳步上升状态,尤其是2010年以来更是飞速发展,这也是中国快速城镇化的缩影(图3)。

图3 淮河生态经济带各市城镇化指数变化比较

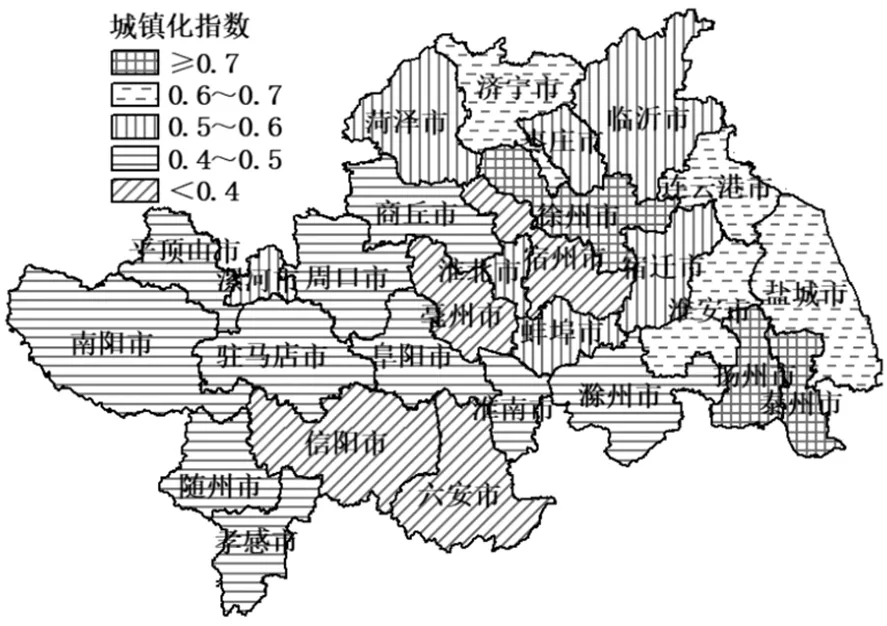

城镇化指数的变异系数由2000年的0.39降至2019年的0.24,说明该区域内各市城镇化发展虽有差异但趋于缩小,差异程度不如粮食生产显著。按照2019年各市城镇化指数,将淮河生态经济带分成5个类型(图4)。其中,城镇化高水平区(μ1≥0.7)包括徐州、扬州和泰州,分布在东部发达省份江苏省,扬州和泰州为长三角核心城市,徐州为区域中心城市,3个市区位优势明显、城镇化发展早,发展水平高;较高水平区(0.7>μ1≥0.6)包括苏北的连云港、淮安、盐城和鲁南的济宁,也分布在东部发达省份;中等水平区(0.6>μ1≥0.5)主要分布在京九铁路以东的江苏省宿迁,山东省菏泽、枣庄、临沂,安徽省蚌埠、淮北、滁州及京广线上的河南省漯河市;低水平区(μ1<0.4)主要分布在淮河生态经济带中部的安徽省宿州、亳州和六安;其他10个市为较低水平区(0.5>μ1≥0.4),主要集中连片分布在鄂豫皖三省。另外,在宏观空间格局上,淮河生态经济带内各省城镇化水平差异明显,总体呈现江苏省最高、山东省次之、鄂豫皖三省相当但水平最低的空间差异特征。而从淮河生态经济带整体看,城镇化水平形成东高、西低、中部最低的非对称“U”型格局。

图4 2019年淮河生态经济带城镇化空间分异

3.3 城镇化和粮食生产耦合协调度时空演变特征

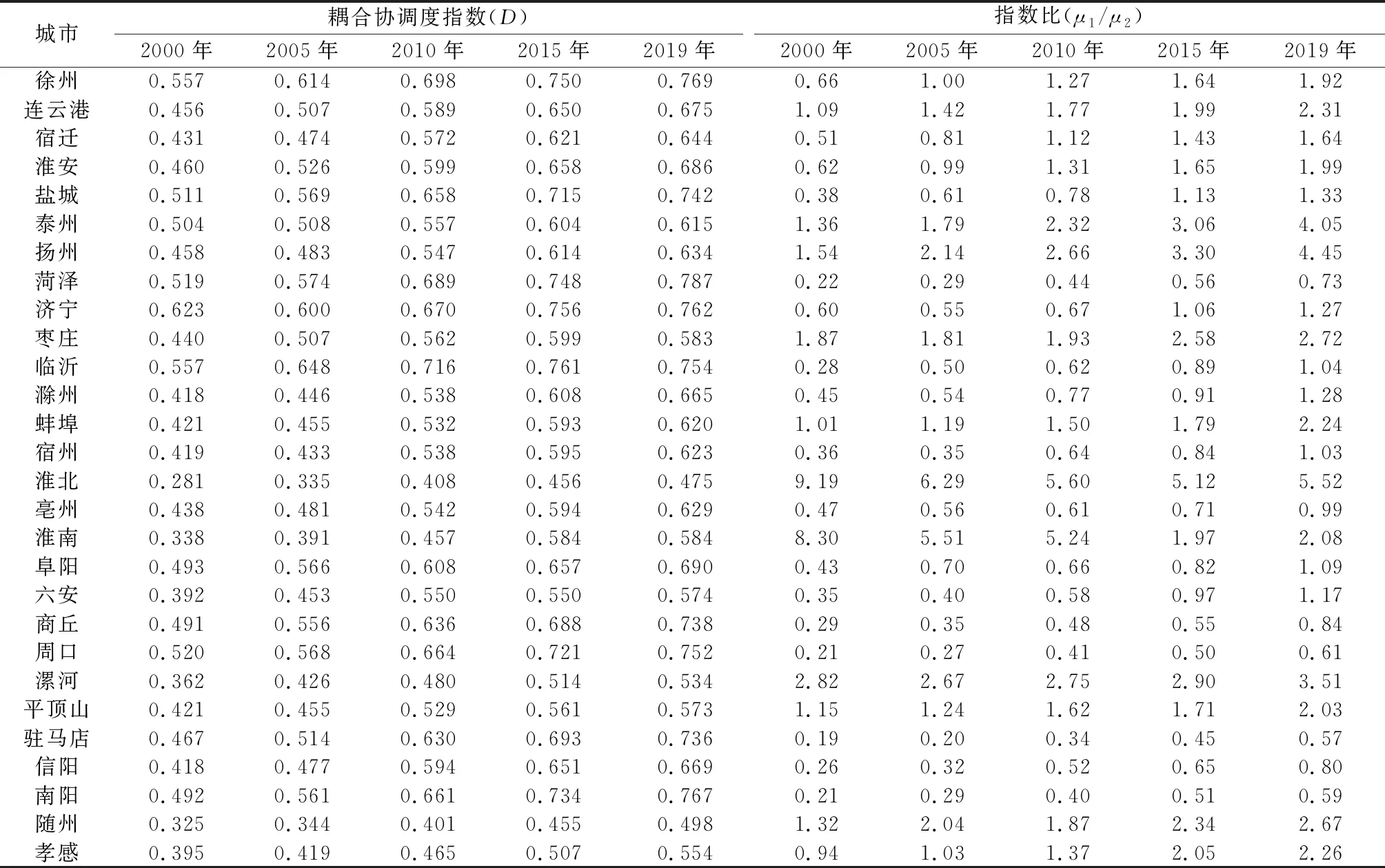

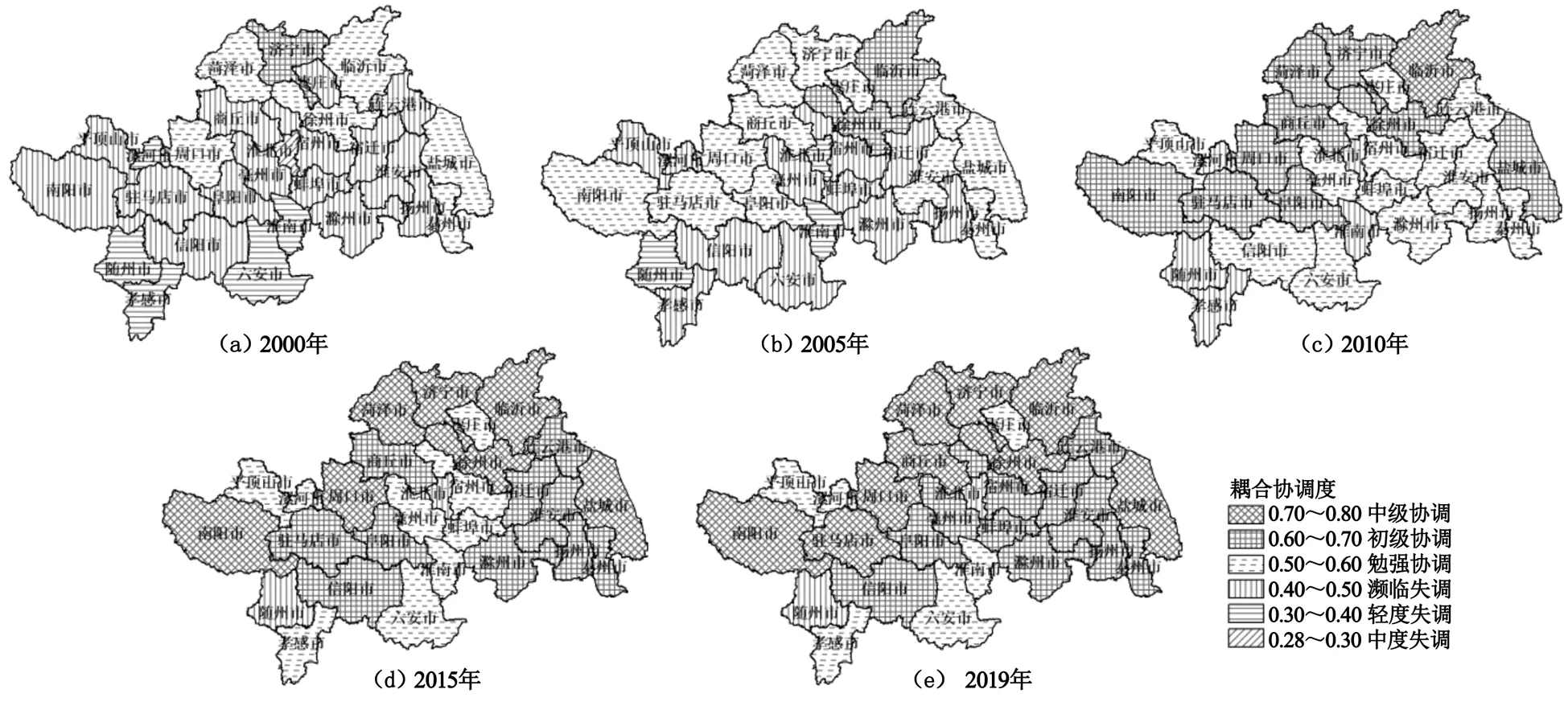

淮河生态经济带各市城镇化与粮食生产耦合协调度均持续不断提升。2000年,淮河生态经济带28个城市中,城镇化与粮食生产能力耦合协调度最高为初级协调,仅有山东济宁市。到2010年,临沂市开始呈现中级协调,初级协调城市增加到8个。到2019年,中级协调城市迅速增加到9个,初级协调城市增加到11个,只有安徽淮北市和湖北随州市两个城市耦合协调度小于0.5,为濒临失调状态(表4)。

由城镇化与粮食生产指数的对比变化(表4)可知,2000年只有连云港、泰州、扬州、枣庄、蚌埠、淮北、淮南、漯河、平顶山、随州10个港口或矿业城市城镇化指数高于粮食生产指数(μ1/μ2>1),其他18个城市均属于城镇化发展受阻导致城镇化与粮食生产失调或勉强协调类型。2010年,城镇化受阻型城市减少4个,分别是徐州、宿迁、淮安和孝感。此后随着城镇化的快速发展,到2019年时,只有菏泽、临沂、亳州、商丘、周口、驻马店、信阳、南阳8个市的城镇化指数低于粮食生产指数(μ1/μ2<1),但城镇化已由早期的受阻型变为滞后型发展,耦合协调度也上升为初级协调和中级协调。这8个城市长期以来是典型的农业大区,粮食生产比较优势突出,粮食保障能力强,目前城镇化水平相对粮食生产而言相对滞后,但城镇化发展潜力巨大。

表4 淮河生态经济带各市城镇化与粮食生产耦合协调度变化比较

淮河生态经济带各市城镇化与粮食生产耦合协调度呈现较明显的空间不均衡性,但有日趋缩小的趋势。耦合协调度变异系数由2000年的0.16持续降低到2019年的0.13。整体格局方面,2000年、2005年、2010年、2015年、2019年5个主要年份大致都呈现出北部高而南部低、东西部高而中部低的空间特征。2019年处于濒临失调的城市只有随州和淮北两个城市,其中淮北市的耦合协调度一直处于较低水平,主要原因是淮北市耕地资源少,粮食生产能力低下,而作为煤炭资源型城市和能源基地,其城镇化起步早、发展快,城镇化与粮食生产难以协调发展。其他26个城市耦合协调度均大于0.5,向着协调发展阶段迈进(图5)。

图5 2000—2019年淮河生态经济带城镇化与粮食生产耦合协调度演变

4 结论、启示和讨论

4.1 结论

1)2000—2019年,淮河生态经济带各市城镇化与粮食生产耦合协调度持续不断提高,城镇化发展与粮食生产之间并不是不可调和的矛盾关系。

2)淮河生态经济带各市粮食生产指数虽有一定波动,但总体上粮食保障能力不断提高。粮食生产能力的空间差异虽呈缩小趋势,但粮食生产受自然条件和历史基础等客观因素限制,各市粮食生产能力仍存在较大差异。其中,山东和河南两个粮食生产大省的临沂、济宁、菏泽、商丘、周口、驻马店、南阳、信阳8个市的粮食生产能力长期处于领先水平,且连片分布在淮河生态经济带北部自东北向西南延伸地区。

3)淮河生态经济带各市城镇化水平稳步持续提高,平均水平仍落后于全国,发展潜力巨大。城镇化发展空间不均衡但没有粮食生产差异明显,呈日趋缩小之势。城镇化空间差异与经济发展水平密切相关,在省级层面,淮河生态经济带内的江苏省片区城镇化水平最高,其次是山东省,最低的是鄂豫皖片区。从淮河生态经济带整体看,城镇化水平形成东高、西低、中部最低的非对称“U”型格局。

4)相较于城镇化和粮食生产的空间差异,两者耦合协调度的空间差异最小且同样呈日趋缩小态势。耦合协调度整体表现为北部高、南部低,东西部高、中部低的空间特征。就限制因素而言,2000年只有10个矿业和港口城市的城镇化发展高于粮食生产,其他18个城市属于城镇化受阻导致两者发展失调类型。2019年城镇化发展低于粮食生产的只有8个典型农业大市,限制性因素已由城镇化受阻演变为城镇化滞后,濒临失调的城市只有随州和淮北两个城市,其他26个城市都进入了协调发展区间(勉强协调、初级协调和中级协调)。

4.2 启示

1)对淮河生态经济带而言,要转变城镇化发展方式,走“城镇精明增长”之路。严格保护耕地数量和质量、提高农业生产技术、大力发展现代高效农业是实现城镇化与粮食生产耦合协调发展的可行路径,也是我国粮食主产区应对保障粮食安全和实现现代化双重挑战的科学发展之路。

2)淮河生态经济带中的山东、河南两省8个农业大市对保障我国粮食安全意义重大,国家和各级政府应继续提高对该片区粮食生产的重视程度,更加严格保护和强化现代化基本农田建设,探索和尽快实施“田长制”,出台更多直接惠及农户的种粮激励政策,切实保护种粮积极性,同时要通过科学技术手段不断提高粮食生产效率和粮食生产能力。

3)针对淮河生态经济带城镇化仍落后于全国平均水平但对保障全国粮食安全具有重要地位的现实特点,建议淮河生态经济带各农业大市要大力发展就地城镇化,加快构建以“中心城市-县城-中心镇-一般镇-新型农村社区”为空间载体的城乡聚落体系,全面改善医疗和教育等基本公共服务[23],加大农村环境整治,因地制宜地发展劳动密集型产业,吸引外出劳动力回流。

4.3 讨论

本研究未对各市城镇化尤其是就地城镇化进行深入分析,对不同类型城市的协调发展路径也缺乏深入探讨。另外,在理论层面上,粮食生产与城镇化的耦合机理也需要进一步梳理,都有待于后续研究深化。