医学领域科研诚信治理策略研究

2022-02-28杨乔羽范欣蕾温路李麦李佳月尚萌萌刘玉霞白桦黄辉

杨乔羽,范欣蕾,温路,李麦,李佳月,尚萌萌,刘玉霞,白桦,黄辉

北京协和医院科研处,北京 100730

近年来,党中央高度重视科技创新和卫生健康事业发展。 习近平总书记指出,科学技术是人类同疾病较量最有力的武器,人类战胜大灾大疫,离不开科学发展和技术创新。而医疗行业作为与人民群众关系最为紧密的行业,医疗机构既是深入推进健康中国行动,为人民群众提供医疗服务的主阵地,同时也担负着推动卫生健康领域科技创新体系建设的重要任务。

在科研产出方面,从领域来看,我国生命科学领域科技论文产出居世界第二[1]。近年来在病原鉴定与溯源、临床诊疗、检测技术研发、疫苗及抗体研发、药物研发等方面也取得重要进展。但在卫生健康事业和医学科技创新飞速发展的同时,有些医疗机构和医学科研人员存在学术浮躁、学术腐败等现象。根据2021 年度科技部等部门发布的学术不端公告, 医学类学术不端论文共443篇,占所有学术不端科技论文的88.96%,医学领域俨然成为了学术生态恶化的重灾区。

1 政策梳理

“科研诚信”(research integrity) 的概念是由美国学界在2001 年启动的“The Research on Research Integrity(RRI) Program”中提出的,定义为在申报、开展或评审科研项目或者提交研究报告时使用诚实和可验证的方法,特别注意遵守规则、法规、指南和公认的专业准则或规范[2]。

中国关于科研诚信的最早记载是1980 年出台的《中华人民共和国学位条例》[3]。 1999 年,科技部、教育部等联合发布了中国第一部规范科研工作者行为的政策文件——《关于科技工作者行为准则的若干意见》[4]。2002 年以来,针对科技界的评价体系不完善、制度不健全等问题,科技部不断完善科技管理,会同有关部门作出了一系列政策性文件, 从多个方面加强制度建设,整治学术不正之风[5]。 特别是2003 年的“汉芯”事件后,高度重视科研诚信建设工作,加大了惩治力度。在2006 年施行了《国家科技计划实施中科研不端行为处理办法(试行)》,将科研诚信建设纳入法治化轨道[6]。

随着我国对科研诚信的重视程度的不断提升,2009年科技部联合十大部门首次以“科研诚信”为标题,发布了《关于加强我国科研诚信建设的意见》[7]。 2018 年,中共中央办公厅、国务院办公厅首次联合以中央政府名义发布了《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》[8],提出完善科研诚信管理工作机制和责任体系,加强科研活动全流程诚信管理。 2019 年国家对科研诚信建设的重视程度再度提升,首次将“加强科研伦理和学风建设”写入政府工作报告[9]。同年,为规范科研诚信案件调查处理工作,科技部、国家卫生健康委等20 个国家机构共同发布《关于印发<科研诚信案件调查处理规则(试行)>的通知》,对科研失信行为做出具体界定,并对科研失信行为的处理措施做出明确要求[10]。

2020 年发布《科学技术活动违规行为处理暂行规定》,建立相对统一、明晰的处理尺度和刚性约束。 2021年,国家卫生健康委、科技部、国家中医药管理局修订印发了《医学科研诚信和相关行为规范》,明确了医学研究活动应当遵循的基本规范,突出了医学研究机构科研诚信主体责任[11]。 2022 年1 月1 日起正式施行的《中华人民共和国科学技术进步法》是我国唯一一部以 “进步”为名的法律,在其发布实施28 年后,迎来了第二次重大修改。 设立 “监督管理” 专章,健全完善科技法治化建设、科技伦理、科研诚信、科技安全与失范风险等科技管理的基本制度, 科研诚信失信记录和禁止学术论文买卖、代写、代投等监管规则首次写入国家法律[12]。 2022年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》提到强化科研诚信建设和知识产权保护,推进社会信用体系建设高质量发展。

综上,我国对违反科研诚信行为“零容忍”的制度框架愈发牢固。 1980—2006 年期间颁布了 16 项文件,政策内容主要为宏观正向指导, 多以教育部为发布主体;2007—2017 年发布了39 项制度,科研诚信问题已经引起了多部门的重视;2018 年至今,颁布政策20 余项,开始更关注顶层设计和整体治理,初步形成了科研诚信的管理体系[13]。 一方面能发现科研诚信制度体系愈加完善,另一方面,反映了国家对科研失信行为“零容忍”的态度和解决科研诚信问题的坚定立场。

2 案例分析

2.1 案例来源

本文中的案例来源于国家卫生健康委科技教育司网站的医学科研诚信专栏中2021 年通报的 《部分机构医学科研诚信案件调查处理结果》,全年累计通报13 个批次,共310 起科研失信查处案件。本文从责任主体、违反学术规范、处理措施等角度,进行统计分析。

2.2 分析结果

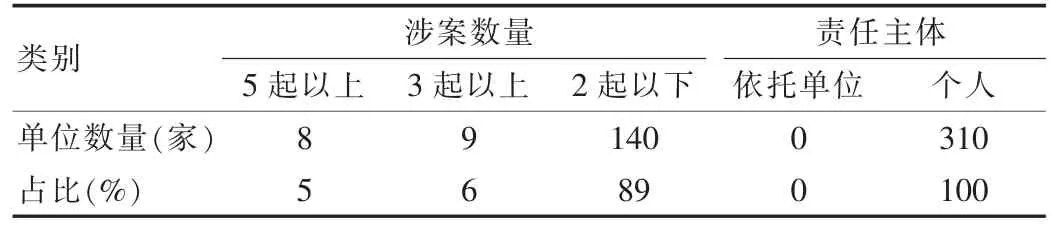

2.2.1 责任主体 310 起科研失信案件共涉及医疗机构等依托单位157 家, 涉案5 起以上的有8 家医疗机构,占比5%;涉案3 起以上的有9 家单位,占比6%;涉案2起以下的有140 家,占比89%。其中山东省涉案207 起,成为科研失信行为的高发地区, 仅一家医院就涉及了100 起失信案件。 虽然以上科研失信案件皆因个人存在学术不端引起,但案件发生的频率高低映射出单位整体科研生态环境的好坏,其依托单位负有不可推卸的监管不力责任。 见表1。

表1 310 起科研失信案件涉及责任主体分析

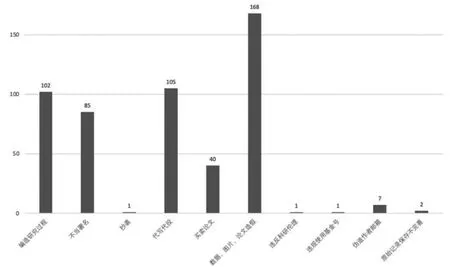

2.2.2 违反学术规范 310 起案件违反学术规范主要涉及编造研究过程,不当署名、抄袭、代写代投、买卖论文,数据、图片、论文造假,违反科研伦理、违规使用基金号、伪造作者邮箱、原始记录保存不完善等,见图1。

图1 310 起科研失信案件违反学术规范统计图

其中发生频次最高的3 种失信行为有数据、 图片、论文造假共168 起,占案件总数的54.19%;涉及代写代投共105 起, 占比33.87%; 涉及编造研究过程共102起,占比32.90%。

2.2.3 处理措施 在310 起案例中,根据具体情节,除对责任人普遍采取撤稿、撤销利用科研失信行为获得的相关学术奖励、荣誉称号、职称职务及其他资格、追回相关奖励奖金之外,有140 起案件给予责任人以行政警告或党内警告的处罚;有220 起案件对责任人进行通报批评;有224 起案件进行了诫勉谈话;有6 起案件对责任人进行了记过。

此外,相关责任人还被取消科研项目、科研奖励、科技成果、 科技人才计划和专业技术职务晋升等申报资格,取消作为提名或推荐人、被提名或推荐人、评审专家等资格。其中,有89 起案件取消责任人6~8 年的科研项目、科研奖励、科技成果、科技人才计划申请资格;16 起案件取消6~8 年专业技术职务晋升申报资格;46 起案件针对责任人采取停招研究生5 年以上的处理措施;3起案件永久取消责任人相关申请资格。 2 人被永久取消研究生导师申请资格;4 人被撤销博士学位;18 人被降低岗位等级或职称等级;1 人被解除劳动合同。

3 医学领域科研失信行为原因分析

3.1 个人层面

医学科研人员在项目申报、晋升考核、人才评价等多方面的巨大压力下,因自律能力不足,受到价值、利益等功利主义的驱使,加之学术道德意识淡化,诚信意识淡薄,对学术规范了解不全面、不准确,对于科研失信行为人所要承担的后果不明确,追求“短、平、快”的研究过程,重视学术成果的数量而非质量,诚信原则开始失常,科研工作者的行为开始偏离学术规范[14]。

3.2 政府层面

医疗人才评价体系一直是一个热门话题。科技评价体系的导向可能会导致部分医疗人员盲目追求科研成果至上,忽视临床服务水平和医疗技术的提高。当前,我国尚缺乏科研活动的细化执行标准,全流程的科研监督机制还需进一步完善。政府对科研失信行为的治理主要在行为发生后,重处理、轻预防;同时,国家出台的有关科研诚信的指南、规范主要停留在“德治”层面[15],对政策的宣传力度不够,对弘扬科学家精神、牢固树立科研诚信意识的精神培育略显不足。

3.3 医疗机构层面

个人的行为选择取决于外部环境的评价标准。为了引导和激励医学科研人员有更多的科研产出,提高医疗机构的整体科研实力,医疗机构将项目申报、职称晋升、绩效奖金与学术成果挂钩, 在提高科研积极性的同时,也滋生了急功近利的浮躁之风[16]。 科研失信行为高发也暴露出医疗机构的科研诚信教育不深入、不广泛,作用发挥不够。对于科研诚信的宣教局限于新生入学和新员工入职,受众群体有限,科研诚信文化建设的影响力不足[17]。 繁忙的医疗工作使得医生只能利用碎片化的时间从事科研工作,经常委托第三方进行实验室研究;加之医疗机构监管责任履行不到位,未规范化与第三方签订合同,导致很多数据结果经不起考验。

3.4 社会层面

从近年来发生的撤稿事件来看,科研失信行为的发生多与第三方机构有关。很多科研人员委托第三方服务机构代为实验、代写论文、代替投稿,市场对第三方服务机构的监管亟待加强。虽然相关部门出台了对买卖论文等产业链的处理规则,但监管力度不够,打击力度有限,约束力甚小,导致造假问题屡禁不止[18]。 长此以往,会造成社会资源浪费,违背科学精神,破坏我国健康的科研生态环境。

4 医学领域科研诚信治理策略

4.1 个人

科研诚信是医学科研人员应当坚守的底线,作为科研诚信建设的责任主体,医学科研人员要树立正确的学术态度和对科研诚信的深度认知,增强学术道德意识,全面准确把握学术规范,加强自律意识和科研创新能力。

医学研究人员要筑牢法律意识,合法合规与他人开展科研合作,做好原始数据的管理工作,成果署名要签署书面知情同意,同时加强对同意署名成果的审核。 特别是导师及科研项目负责人作为学生管理、科研项目管理的直接责任人,要充分发挥言传身教作用,在指导学生或带领课题组成员开展科研活动时要高度负责,严格把关,加强对学生、项目成员的教育及管理。

4.2 政府

从短期发展来看,科研诚信治理体系建设需要以政府为主导,加强顶层设计,完善相关法律法规,填补该领域的立法空白,对于严重影响学术秩序的失信行为,需加大处罚力度,建立起中国特色的科研诚信建设长效机制[19]。同时加强对科研诚信宣传教育的重视程度,进而开展普遍性和针对性的科研诚信。

完善医学人才评价机制,树立良好评价导向。 强化医疗卫生人才临床实践能力评价, 完善涵盖医德医风、临床实践、科研带教、公共卫生服务等要素的评价体系,实施分类评价。 探索实行成果代表作制度,注重临床工作质量指标, 引导医务人员从医疗实践中发展科技创新,从而反哺医疗。

加强科技监督,建设科研失信行为数据库,将科研失信纳入诚信评价体系,促进科研信用信息共享[20],对相关责任主体的失信行为进行客观记录和动态管理。保持打击科研失信行为的高压态势的同时,处理好科研失信行为的存量和增量问题。

4.3 医疗机构层面

医疗机构作为主阵地,要推进科研诚信建设制度化,健全完善科研诚信工作机制。 从源头上抓好科研诚信工作,要实施覆盖科研项目申报、评审、立项、评估评价、验收等全过程的科研诚信承诺制[21],明确承诺事项和违约责任追究条款,提升科研人员诚信意识。

层出不穷的科研失信案件让医疗机构看到,仅仅进行“亡羊补牢”的事后查处不能从根本上杜绝科研失信行为,还需要通过贯穿于不同时期、不同阶段的宣传教育进行正向引导。需要拓宽施教范围,加大宣传力度,将科研诚信监管的关口前移来强化事前预防。同时加大处罚力度,营造严厉打击科研失信行为的高压态势,形成事前、事中、事后的全流程监管模式。

评价体系是科研的指挥棒,建立合理的评价体系是营造良好科研生态的关键。改变科技评价中过度看重论文数量多少、影响因子高低,忽视标志性成果的质量、贡献和影响,破除“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”的不良导向,才能激发医学科研人员的科技创新活力[22]。

目前我国有关科研诚信的政策条例多强调对原始数据的保存,这需要医疗机构建立完备的科研信息管理系统,加强科研数据管理保存,实现科研过程可追溯,科研结果可验证。 建立科研信息管理系统,推动科研数据开放共享, 一方面增加了科研失信行为被发现的概率,有助于防范不端企图,另一方面完善科研记录,可以为失信行为的查处提供证据支撑[23]。

4.4 社会层面

一直以来, 第三方服务被国内外科研界广泛接受,帮助研究人员更有效率地发表研究成果。但市场对第三方科研服务机构的监管处于空白状态, 这需要发挥来自媒体、公众等社会力量进行外部监督,重视社会对于揭露和组织学术不端行为的积极作用[24]。 第三方服务行业应形成规范的行业收费及行为规范,建立行业“预警名单”,定期曝光违法违规典型案例,确保其提供优质服务。

5 结语

医学领域的科研诚信治理是大势所趋,其所暴露出来的是整个医疗系统的生态问题,要以促进科技创新为导向,以培育科研诚信和遏制科研失信为目标,由医学科研人员、政府、医疗机构、社会等多方共同参与,坚持预防与惩治并举、自律与监督并重,加强宣传教育,强化管理能力,提升监管水平。 建立覆盖项目申报、评审、立项、评估评价等全过程,贯穿科研成果、科研人员、科研机构等多层面医学科研诚信治理体系,净化科技创新生态环境,用科学家精神筑牢科研诚信防线,实现科技自立自强。