裴休《圭峰禅师碑》风格探究

2022-02-24苏金成刘玉茹

苏金成 刘玉茹

关键词:裴休;《圭峰禅师碑》;楷书碑刻

晚唐时期的书法发展随着国势逐渐衰弱,虽不及前期兴盛,但也在盛唐楷书尚法风格渐成的基础上,出现了一批对书法发展有积极影响的书家。裴休就是一位晚唐时期对书法有重大贡献的书家,也是能代表晚唐书风的书家之一。他与圭峰宗密禅师往来留存下来的楷书碑刻作品《圭峰禅师碑》,字体遒劲方整,代表了其书法艺术的最高成就。

一、《圭峰禅师碑》创作背景

《圭峰禅师碑》由裴休撰并书,柳公权篆额(图1)。此碑是裴休为圭峰宗密禅师所作,原碑石现存陕西西安鄠邑区草堂寺,是裴休与僧人往来的产物。书者裴休生于河南济源,祖籍为河东闻喜(今山西省闻喜县),其父为裴肃,他身处的家族河东裴氏在朝堂中政治成就显著,在当时官学的严格体制要求下,族辈对书法也有顺延趋势的传承与发展,诸多方面为裴休在书法上享誉晚唐奠定了一定基础。

裴休与华严宗五祖圭峰宗密禅师也有密切往来。圭峰宗密禅师,世人称为“圭峰禅师”。在此期间裴休不仅跟随圭峰宗密学习了华严教义,还积极响应圭峰宗密的邀约为其撰写了序文。圭峰宗密圆寂后,裴休亲自执笔撰写了纪念宗密禅师的《圭峰禅师碑》。在这篇两千余字的碑文中,裴休回顾了宗密禅师的人生经历,赞扬了宗密禅师严持戒律、提携后学和为人谦虚的品格,为研究宗密其人提供了珍贵资料。

二、《圭峰禅师碑》拓片鉴藏及书风蠡析

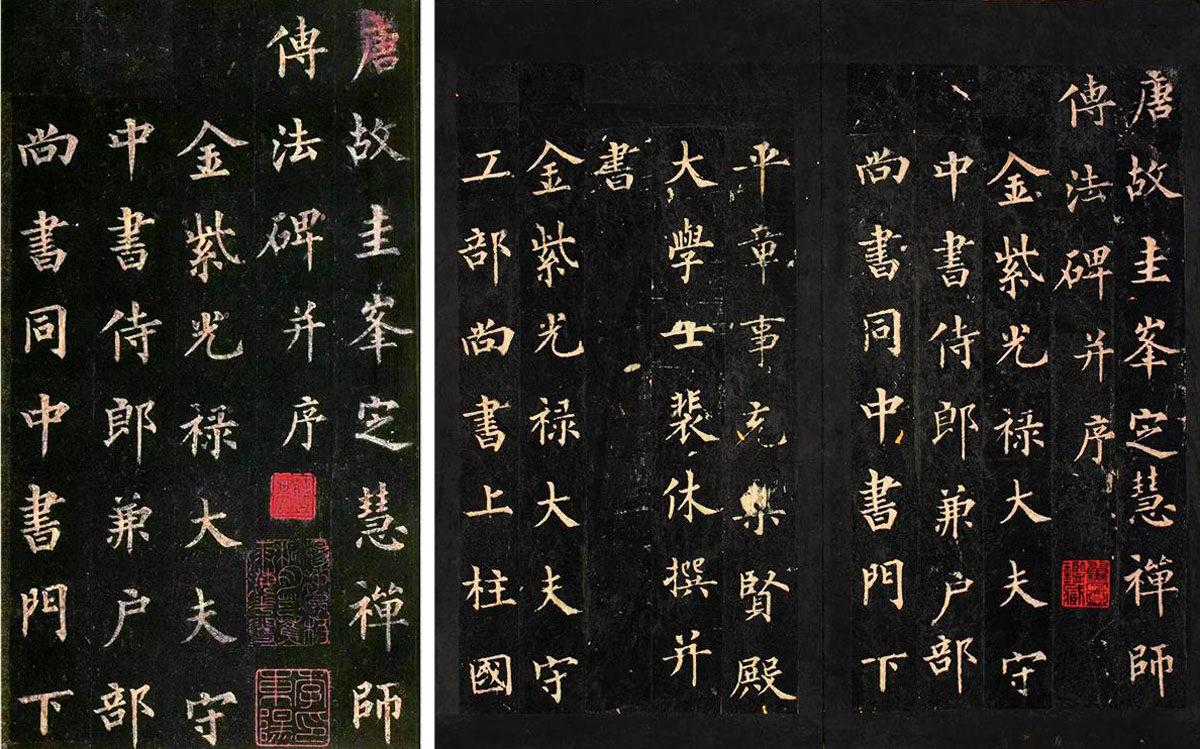

《圭峰禅师碑》全名《唐故圭峰定慧禅师传法碑并序》,立于公元855年,由邵建初刻制。碑高208厘米、宽93厘米,额高44厘米、宽33厘米,碑文共36列,每列65字,碑额篆书9字,现存《圭峰禅师碑》拓片有宋、明和清三类。目前所知有日本二玄社印拓的宋拓两本(图2),此拓本字口较清晰,整体线条较浑厚,后段已有些许破裂,更偏向柳体书风,且此拓本前有高凤翰题签“宋拓《圭峰禅师碑》潜庄秘笈神品”,后有潘仲宁题跋:“王弇州谓此碑清劲潇洒,大得率更笔意,余谓碑中字实胜率更皇甫,其书方劲之中而兼浑古足,与化度并行也,化度因剥蚀愈觉古厚不知。此碑宋拓笔画神采直可与化度同珍,学欧书者当以此扩充。余家藏欧书化度九成皇甫虞恭皆有宋拓去岁,购得此本把玩久之,深悉其妙。”潘仲宁认为此碑文中字法、笔意甚至胜于《皇甫诞碑》,与《化度寺碑》有同等珍藏价值。又有沈凤题跋:“余游京师,得见故家古帖为多,而圭峰碑宋拓今独见。此本欧阳公曾收录之,尔云休字法为世所重,则知此碑在北宋间已为士大夫家珍爱矣,余于是本得以借观旬日读帖。后潘仲宁题跋谓能与欧书化度同珍非为溢美也……”沈凤认为潘仲宁对此碑的评价并未过誉,并考述、论证了此碑在北宋年间就已被士大夫推崇,肯定了此碑在宋时期的书法地位。

北京故宫博物院收藏的朱翼盦及其家属捐赠的明拓本(图3),此拓本较前版中字周破损多,整体线条也更具锋锐感,后有朱翼盦题跋:“此书颇似《大达法师碑》,碑末刻字人结衔亦同。盖大和之际,柳书盛行,裴休亦适为此体,并时人固不必相效,然亦不害其为同也。长洲叶鞠裳《语石》论休书一则,竟谓此即诚悬所书,未免臆断。且柳书方劲,肉不胜骨,乃学平原而矫其肥重者。裴则派出兰台,而稍妍润,形体虽似,神韵则非,固不可同日而语也。惟镌刻出诸一手,故刀法斩截,与《大达法师碑》俱有壁立千仞之势。此国工绝技,不为善书者所掩,故能时时露其本色,要不得以柳书邵刻泥之。壬申清和下浣,翼盦。”接又记之:“此本裴休结衔‘同中书门下’之‘同’字未损,尚是有明拓本。近日旧拓日少,如此者亦不可多得矣。翼盦又记。”后再记之:“诚悬书碑皆建初刻字,是碑亦建初所刻,故予前跋谓不得以柳书邵刻拟之。意实云柳书虽多出邵刻,然不得因此碑为邵刻,且似柳书,遂以为柳书也。语意稍晦,恐滋后人之疑,特再释之。集王金刚经亦邵建初所刻,传本极少,人鲜知者,附识于此。不得以柳书邵刻拟之,‘拟’字易为‘概’字,意较明白。”继而论述裴休和柳公权书风似而不同之处,认为此碑為裴休所书,不应因形似柳公权书体而出现误判。另有蒋予蒲收藏的旧拓,“同”字不损本,字画较清晰;藏家元真收藏的旧拓,字口也未过于斑驳。碑石在清中期后已有断残,至今损字愈多,残裂后清末拓本(图4)有整拓清晰面貌的呈现。

《圭峰禅师碑》作为晚唐寺内碑铭,书风遒劲方整,对现今书欧、柳者仍有一定借鉴意义。碑文内容以介绍撰写对象圭峰宗密和撰额者柳公权的官职开篇:“金紫光禄大夫守中书侍郎,兼户部尚书同中书门下平章事充集贤殿大学士裴休撰并书;金紫光禄大夫守工部尚书,上柱国河东郡开国公食邑二千户柳公权篆额。”随后叙述了圭峰宗密的平生经历中初学佛法及此后为佛法传播和弘扬做出的突出贡献,字里行间流露出其对圭峰宗密在佛法义理学养上的赞赏与钦佩。

宋代米芾曾对裴休的书法作品表示肯定,曾在《海岳名言》中说裴休“率意写碑,乃有真趣,不陷丑怪”,意指裴休作书有真趣,刻制碑文和原作书稿并未像其他书家相去甚远。此评在米芾书法品鉴书作中已属很高的评述。金代诗人赵秉文曾作《游草堂寺诗》五首,首篇即关于裴休的《圭峰禅师碑》:“下马来寻题壁字,拂尘先读草堂碑。平生最爱圭峰老,惟有裴公无愧辞”,对裴休的《圭峰禅师碑》推崇备至。王世贞在《弇州山人稿》中谓:“清劲潇洒,大得率更笔意。”梁曾在《承晋斋积闻录》中道:“《圭峰碑》全宗欧阳信本,而擒纵更尽其势,间参一二笔柳法,唐碑中之可学者也。”裴休书法清劲潇洒,大体风格习得欧阳询的笔意,遒劲紧严,方整扎实,寓妍润于紧劲中,藏疏淡于峻整外。董其昌在《容台别集》中也称:“唐世书学甚盛,皆不为释典所用。梁肃、房融其书不称。惟裴休深于内典,兼临池之能。”康有为在《广艺舟双楫》中也曾这样评价过裴休:“唐末柳诚悬、沈传师、裴休,并以遒劲取胜,皆有清劲方整之气。”也说明了裴休书风的遒劲。诸文献资料所载对裴休及其碑刻作品《圭峰禅师碑》都表以赞誉。

但也有书家质疑《圭峰禅师碑》的撰写者,清代的叶昌炽在《语石》中记载:“《圭峰和尚碑》尚存,其书遒紧而无蕴藉,学之易滋流弊。细参之,其运笔之操纵,结体之疏密,与诚悬昕合无间。《大达法师》,裴撰文而柳书之。此碑则柳题额而裴书之。两碑微言奥义,非精于梵乘者不能作。其文固宜出于一手,窃讶裴之书又何以神似柳,既而豁然悟曰:此碑亦裴撰而柳书,特书丹时并题裴款耳。”叶昌炽因为裴休和柳公权书风过于相似,而怀疑《圭峰定慧禅师碑》是柳作,而托名为裴休所书写。或许这样的质疑符合常理,但这是在未进行严格的笔意、结体和风格对照检验的情况下的断言。其实通过对柳公权书的诸碑文的对比可以发现,柳书的筋骨外露殊为明显,而裴书较为洒落轻松,收藏宋拓本时潘仲宁及沈凤题跋已说明《圭峰禅师碑》实为裴休所书,并肯定了其书法价值和其对所处时代及宋的影响力。

纵观此碑,笔韵于欧、柳之间,吸取了柳体的筋骨、欧体的紧密,但点画又不同于欧、柳体,不时有流畅的行书间杂其中,相同字同行时力求字法变化。用笔正笔中锋,逆起回收,方圆笔并用,书写线条提按较欧体分明,笔笔谨严;结体部分字稍有不妥之处,但整体较精密,稳中求险中又不似欧体之孜孜求险,稳正之处又不似柳之孜孜求匀,巧将妍润结合于遒紧之中,多字的收放比例关系值得借鉴;章法率意,在未精求行列整齐的基础上,字与字间疏密有致,细看有许多巧妙的章法排布,字与字间都以半字左右的距离间隔。这样的排布在整体空间上更易凸显章法的清劲,不会让字排布过于紧密。但也不可间距过宽,若空间留白太多亦会使字与字之间缺少联系,章法就易松散。纵观全碑,清劲潇洒,于晚唐楷书作品中确是一件严整高雅的杰作。

《圭峰禅师碑》得以传承摹习离不开裴休对晚唐书风的把控,晚唐时书法开始上溯唐初及北碑,将颜体的清雄与隋唐的刚劲相融合。经历过安史之乱后,晚唐的政治环境再无法和盛唐相比,人们开始重新审视伦理纲常的流失对社会安定的影响,思考如何将人们再度引向君臣和睦的健康环境。这种背景的产生,使得晚唐开始出现复古主义倾向,书风也自然跟随政治潮流回归。在严苛的家学和官学教育影响,以及晚唐学书者多临习较肥厚而缺少遒劲之气的颜体习气下,柳公权指出“矫肥厚病,专尚清劲”,晚唐书者遂开始追溯前人即唐初期时候的书风,又结合了遒劲的北碑,将颜体的清雄与隋唐的刚劲相融合。柳公权、裴休、沈传师三人其实最能代表晚唐书风,但其中数柳公权和裴休成就最大,他们二人在取法诸多书风后脱颖而出,清遒健劲之书势独出于晚唐书坛。仔细对比欧阳询、柳公权和裴休的作品再结合当时晚唐复古思潮对书法的影响,可知裴休师法实为初唐书家,取法于欧阳询和柳公权等诸家,并逐渐奠定了其遒劲有力又不同于欧、柳体的书风。

三、《圭峰禅师碑》传播价值

《圭峰禅师碑》在书法层面展现了可供摹习及研究价值的同時,也间接传达了圭峰宗密的思想与学养。从此碑文字里行间,我们可以感受到裴休对宗密理念的认同。但此碑的价值又不仅体现于裴休与圭峰禅师宗密之间的相互成就,也是裴休参悟书法最大限度的成果展现,从侧面印证了裴休在其职其位以书法为媒介,对传播佛理做出的贡献。

因《圭峰禅师碑》,裴休在书法史上亦具有不可替代的位置。但裴休的书名在后世其实远不如柳公权,原因大概有二:一是风格面目确实不如柳之强烈,柳书更易让人印象深刻;二是传世书迹极为稀少,后人难得一见,更不必谈师法其书。裴休亲自撰写了诸多寺院的碑额牌匾,遗憾的是这些碑文匾貌未能全部留存于现世。裴休的《圭峰禅师碑》为他自己关注的佛学传播提供了更多的可能性。此碑也不仅是为禅师撰写的碑铭,也是裴休与圭峰宗密在书法融合上的有力佐证,为研究宗密提供了珍贵资料,不单在书法层面可供后人临习参考,在传播佛学角度上亦可供后人进一步研究挖掘。

四、结语

本文以《圭峰禅师碑》的拓本流传及各时期书家对裴休书风的品评为基础,对《圭峰禅师碑》的书风书势展开深入探讨,蠡析晚唐书法逐渐衰退背景下裴休的书法成就,得出在晚唐政治经济发展时期,书法艺术与相关文化融合发展的必要性。这种融合发展留给后人的不仅是碑刻作品,更是一种艺术品格与不朽精神的结合与传承。

约稿、责编:金前文