敦煌医经类文献对传世相关文本的校勘价值

2022-02-23丁媛于业礼

丁媛 于业礼

(上海中医药大学, 上海 201203)

敦煌医学文献是敦煌文献中的重要组成部分,相比于其他文献,总量不大,却含有不少重要的文献残卷。 自上世纪90 年代以来,对敦煌医学文献的整理研究已较为充分,已出版有《敦煌古医籍考释》《敦煌中医药全书》《敦煌医药文献辑校》《敦煌古医籍校正》《敦煌医药文献真迹释录》 等,尤其是沈澍农《敦煌吐鲁番医药文献新辑校》,集既往之大成,是最新的研究成果。

分类是敦煌医学文献整理研究的重要工作,既往研究中有按出土地、 馆藏地和文献内容等多种分类方法。按文献内容分类,一般都会设有医经类(或作医理类),收载敦煌本《素问》《伤寒论》《难经》《脉经》等残卷。 由于学术的发展,对部分文献残卷性质的判断有所改变, 敦煌医经类文献的数量和种类也不断发生变化。 如S.202,既往均认为是《伤寒论》残卷,马继兴将其定名为“《伤寒论》甲本”。 沈澍农重新考证后,发现实为《金匮玉函经》的古传本[1]。 据最新研究成果,敦煌医经类文献主要应包含:《素问》残卷(Дx17453)、《灵枢》残卷(P.3481+S.10527)、《难经》残卷(Дx11538a)、《金匮玉函经》残卷(S.202)、脉经类残卷(Дx00613+P.3287、S.6245+S.9431+S.9443+S.8289)等。 另外,既往有学者把《张仲景五脏论》等五脏论类文献归入医经类,也有学者将其列为诊法类或医术类,尚存在争议。

敦煌医经类文献均有对应的传世相关文本,敦煌本与传世相关文本之间的校勘研究, 也是既往学者较为关注的话题。 但既往对敦煌本整理校释的学者,囿于研究范围,都更关心传世相关文本对敦煌本的校勘价值, 而于敦煌本对传世相关文本的校勘价值研究上有所忽略。 传世相关文本的研究者,对敦煌本又未能给予足够的重视,或仅比对出异文,而不作更深入的探讨。 有鉴于此,本文举证敦煌医经类文献对传世相关文本有重要校勘价值、涉及文意更正之处九例,以求正于方家。

一 “诸阴之井”与“至阴”

敦煌本《素问》残卷(Дx17453)第1—2 行:“身体小痛,刺至诸阴之井,无出血,间日一刺。 ”

顾从德本《素问·刺疟》:“身体小痛,刺至阴。诸阴之井无出血,间日一刺。 ”①文中使用诸传世文本,均取通行本,或以通行本为底本之点校本。 如《素问》取顾从德翻刻宋本,《灵枢》取赵府居敬堂本,《甲乙经》取张灿玾等据医统本点校本,《太素》取钱超尘等据仁和寺本点校本,《脉经》取明代影刻南宋何大任本等,《金匮玉函经》取陈世杰本,《伤寒论》取赵开美本。 使用其他版本则于文中另外注明。《新校正》云:“《甲乙经》无‘至阴’二字。 ”[2]286《针灸甲乙经》卷七《阴阳相移发三疟》:“身体小痛, 刺诸阴之并②并:医统本和静嘉堂文库所藏古钞本《甲乙经》皆作“并”,当是“井”之形讹,人民卫生出版社点校出版时正文已改成“井”字。无出血,间日一刺。 ”[3]《太素》卷二十四《十二疟》:“身体小痛,刺之诸阴之井,毋出血,间日一刺。”[4]551-552

今按:对比可知,敦煌本《素问》与《太素》《甲乙经》的文字略有出入,但文意相同,而顾从德本《素问》多出“至阴”二字,导致针刺部位发生变化。“诸阴之井”,指阴经的井穴。 “至阴”,一说是足太阳经的井穴,如张介宾注:“足太阳经穴。 ”[5]马莳注:“足小指外侧,去爪甲如韭叶。 ”[6]吴崑注:“至阴,在足小指外侧端,足太阳井也。 ”[7]一说是脾脏之经,如张志聪注:“脾为阴中之至阴,而外主四支肌肉,……是以身体小痛者,宜刺脾藏之经,盖亦风木之邪贼伤脾土也。 ”[8]无论“至阴”一词作何种解释,都会导致文义割裂或重复,因此日本的注家丹波元简、丹波元坚、伊泽裳轩等据《甲乙经》《太素》等认为“至阴”为衍文[9],或可从。 《新校正》发现问题,指出异文,日本注家判断正误,但未进一步挖掘其中的原因。 如今较宋人多了《太素》和敦煌本,较日本注家多了敦煌本,因此有条件通过梳理文本演变的过程,探讨文本致误的原因。

首先,根据上下文“先刺手少阴阳明十指间”“刺三阳经背俞之血者”“刺足太阳” 等例,“刺”字后直接跟针刺部位,而无“之”字,故可判断《甲乙经》“刺诸阴之井”当为最初的文本。 《太素》添一“之”字。 《玉篇·之部》:“之,至也。 ”[10]131敦煌本改作“至”字,顾从德本《素问》为求文意通畅,又在“至”字后又衍一“阴”字,从而导致文义彻底发生变化。 其次,敦煌本《素问》为节抄王冰本[11]506,年代当在唐王冰本之后。 且此处王冰注云:“诸井皆在指端,足少阴井在足心宛宛中。”未及“至阴”,或可推测是“至阴”之讹是在王冰之后,宋代林亿等人之前。

具体文本演变过程,以图为示:

二 “囊裹浆水之状”与“囊裹壶”“囊裹浆,水之病也”

敦煌本《素问》残卷(Дx17453)第6—7 行:“肺移寒于肾为涌水,涌水者,□腹不□,水气客于大肠,疾以①以:当是“行”之讹字。 “以”和“行”草书字形相近。鸣濯濯,如囊裹将(浆)水之状。 ”

顾从德本《素问·气厥论》作:“肺移寒于肾为涌水,涌水者,按腹不坚,水气客于大肠,疾行则鸣濯濯,如囊裹浆,水之病也。 ”[2]287《针灸甲乙经》卷六《五藏传病大论》:“肺移寒于肾为涌水,涌水者,按其腹不坚,水气客于大肠,疾行肠鸣濯濯,如囊裹浆,治主肺者。 ”[3]904《太素》卷二十六《寒热相移》:“肺移寒于肾为涌水,涌水者,按腹下坚,水气客大肠,疾行则鸣濯濯,如裹壶,治肺者。 ”[4]561《圣济总录》卷七十九引《内经》言:“肺移寒于肾为涌水。涌水者,按腹不坚,水气客于大肠,疾行则鸣濯濯,如囊裹浆水然也。 ”[12]

今按: 此处传世各本间差异较大, 与敦煌本《素问》文句最为接近的是《圣济总录》,差异最大的是《太素》。《太素》杨上善注云:“肺将寒气与肾,肾得涌水,大肠盛水,裹于腹中,如帛裹浆壶。”[4]561日本学者森立之《素问考注》:“案‘如囊裹浆’似不成语,囊固非可裹浆之物,宜据《大素》作‘如裹壶’。 杨云:‘如帛裹浆壶。 ’盖王据杨注代‘壶’以‘浆’字,足以‘囊’字,遂为不可解之文。 今本《素问》往往有此例,唯有《大素》见存,而得正其误,不亦愉乎!”[13]森氏此说欠妥。“浆水”常用于煎服药物,这在《金匮要略》里多有记载,如赤豆当归散中,用“浆水服方寸匕”[14];矾石汤中,“以浆水一斗五升,煎三五沸”[14]46等。日本学者村井椿《药征续编》考曰:“浆水、清浆水二品,俱与白酒同物。 ”[15]囊可以装酒,故有“酒囊”之谓,《论衡·别通》载:“腹为饭坑,肠为酒囊。”[16]《太素》卷二十九《胀论》杨上善注:“水病之状,候有六别:……六者,腹如囊盛水状,按之不坚,去手即起。 ”[4]651均可证“囊裹浆水”为古医籍常用。 而从医理分析,“涌水”与现代医学中的腹水(即腹腔积液)相近。正常人体腹腔内有少量液体, 对肠道蠕动起到润滑作用。 在病理状态下, 腹腔内液体增多形成腹水,大量腹水时呈现腹部膨隆。用“如囊裹浆水”形容腹水,颇为形象。壶同样是古时盛液体常见的容器,《玉篇·壶部》:“壶,盛饮器也。 ”[10]80但壶多为陶瓷、金属、玉石等所制,质地坚硬。 《太素》云“如裹壶”,或与其上文“按腹下坚”之“坚”字吻合,却与“涌水”病征不符。

此处敦煌本《素问》与顾从德本的主要异文是前者作“囊裹浆水之状”,后者作“囊裹浆水之病”。王冰注云:“如囊裹浆而为水病也。 ”[2]287说明王冰所见之本作“病”不作“状”,王冰注云“水病也”,也导致“浆水”一词割裂,“水”字属下读,成为“囊裹浆,水之病也”,是王冰之注欠妥。其实此处作“状”或“病”文意皆通。以《圣济总录》所引,或“状”字义稍长。

至于《太素》句末作“治肺者”,《针灸甲乙经》作“治主肺者”。 田晋蕃《内经素问校证》已论曰:“全元起本此篇与《厥论》相并,《厥论》各经多言‘治主病者’四字,凡七见,殆彼篇之文分篇时误入此篇。 至彼言‘治主病者’,此言‘治主肺者’,或因节首‘肺’字转辗校改。 ”[17]其说当是。

三 “漏风”与“偏风”

敦煌本《灵枢》残卷(P.3481)第11—12 行:“微缓为委(痿)、漏风,□以下汗出不可止。 ”

赵府居敬堂本《灵枢·邪气藏府病形》:“微缓为痿瘘、偏风,头以下汗出不可止。 ”[18]《针灸甲乙经》卷四《病形脉诊》:“微缓为痿瘘、偏风,头已下汗出不可止。 ”[3]585《脉经》卷三《肺大肠部》:“微缓为痿、偏风,头以下汗出不可止。 ”“偏风”下小字注:“一作漏风。”[19]《太素》卷十五《五藏脉诊》:“微缓为痿、漏风,头以下汗出不可止。 ”[4]338

今按: 此处是关于通过诊察肺脉判断病症的论述,承接于“肺脉急甚为癫疾;微急为肺寒热,怠惰,咳唾血,引腰背胸,若鼻息肉不通。 缓甚为多汗”之下,论及肺脉微缓的病症表现。其中,敦煌本《灵枢》中的“漏风”,《太素》同。 赵府居敬堂本《灵枢》与《甲乙经》则作“偏风”,另于其前多一“瘘”字;《脉经》作“偏风”,而无“瘘”字。 丹波元简《灵枢识》按云“据汗出不可止,作‘漏风’近是”[20]。丹波氏是据医理来说的,或可从。 如“漏风”的突出症状就是多汗,《素问·风论》:“饮酒中风,则为漏风……漏风之状,或多汗,常不可单衣,食则汗出,甚则身汗。”王冰注:“热郁腠疏,中风汗出,多如液漏,故曰漏风。 ”[2]322、325杨上善注:“因饮酒寒眠,腠开中风漏汗,故为漏风。 ”[4]614而“偏风”的主要表现为半身不遂,《诸病源候论》卷一《偏风候》:“偏风者,风邪偏客于身一边也。 人体有偏虚者,风邪乘虚而伤之,故为偏风也。其状,或不知痛痒,或缓纵,或痹痛是也。”[21]结合上下文“缓甚为多汗”“头已下汗出不可止”等,此处当作“漏风”为是。 “偏”乃“漏”之形讹,两字近。 “瘘”疑是衍文,首先是与“痿”形近,与“漏”音同,易衍。其次,部分《灵枢》注家将“瘘”释作“鼠瘘”。如张志聪注:“缓则热甚,故多汗。肺热叶焦,则为痿也。鼠瘘,寒热病也。其本在藏,其末在脉。 肺主百脉,是以微涩①涩:疑涉下文而误,当作“缓”。之有热,微涩之有寒,皆为鼠瘘在颈腋之间。 ”[22]而本篇下文又有“(肺脉)微涩为鼠瘘”等语,两相牵连,或即衍出“瘘”字。②沈澍农先生审阅小文后指出:颇疑原文只作“漏风”。 有人旁批疑为“瘺”,再抄者则改作“瘘”而抄入正文;后再抄者又因瘘、漏音义相近而改作“痿”。 之后不同传者或单作“痿”,或作“痿瘘”;“漏”又形误作“偏”。遂至文面纷沓。但张注认为“鼠瘘”既可见缓脉,又可见涩脉,并以寒热区分,其解颇为牵强。

四 “数”与“散”

敦煌本《金匮玉函经》残卷(S.202)第10 行:“嗫嗫如吹榆荚,名曰数。 ”

此句各版本《伤寒论》皆无。 陈世杰本《金匮玉函经·辨脉》 作:“脉聂聂如吹榆荚者, 名曰散也。 ”[23]36今人田永衍指出当以“散”为是,“聂聂如吹榆荚”是轻而散大之象。[24]23

今按:田永衍非,当从敦煌本作“数”是。 《素问·平人气象论》:“平肺脉来, 厌厌聂聂, 如落榆荚,曰肺平。 ”《新校正》引《张仲景》云:“春脉聂聂如吹榆荚者,名曰数。 ”[2]148“张仲景”或指《张仲景方》。宋代以前,张仲景著作有“金匮玉函经”“张仲景方”等多种名称。 宋代校正医书局整理后,才成为今日通行的《伤寒论》《金匮要略》和《金匮玉函经》等书。据此处《新校正》所引,可证古本作“数”,而非“散”。

又据文意,“榆荚”,为榆树的种子,初春时生,似铜钱联缀成串,故又称榆钱。 北周庾信《燕歌行》:“桃花颜色好如马,榆荚新开巧似钱。”[25]榆荚似钱,成串而生,风吹时动迅速摆动。“聂聂”,应是指风吹动貌。 《集韵·叶韵》:“聂,木叶动皃。 ”[26]其字也作“ ”,《广韵·叶韵》:“ ,树叶动皃。”[27]1282《金匮要略·痰饮咳嗽病脉证并治》:“皮水为病,四肢肿,水气在皮肤中,四肢聂聂动。 ”[14]153“四肢聂聂动”,指四肢肌肉抽动。“嗫嗫如吹榆荚”,描绘的是吹拂榆荚时快速摆动,此处形容脉搏跳动快,即是数脉。《脉经》卷一《脉形状指下秘诀》:“数脉,去来促急。 ”[19]1而散脉,《脉经》卷一《脉形状指下秘诀》:“大而散。”[19]1形容其特征有二:一为大,一为散。 并无“大”的形象,与散脉的特征不完全符合。

五 “藏”与“减”、“”与“芤”

敦煌本《金匮玉函经》残卷(S.202)第20—21行:“脉弦而大,弦即为藏,大即为 ,蔵即为寒,即为虚,寒相薄,脉即为革。 ”

陈世杰本《金匮玉函经·辨脉》作:“脉弦而大,弦即为减,大即为芤,减即为寒,芤即为虚,寒虚相搏,脉即为革。 ”[23]37-38赵开美本《伤寒论·辨脉法》和成无己《注解伤寒论》(以下简称“成注本《伤寒论》”)此条除诸“即”字作“则”,“脉即为革”作“此名为革”外[28],与陈世杰本《金匮玉函经》基本相同。 现代相关研究的学者中, 王淑民指出敦煌本“蔵”为“葴”之形讹,“葴”之异写有“ ”“ ”等,赵开美本《伤寒论》作“减”,乃形近而误。“葴”指马蓝,“”指空草,两者都是用植物形象来描述弦脉和大脉[29]。田永衍指出“藏”和“减”,“”和“芤”存在异文,未作具体分析,但引用李今庸的观点,以为“减”是“紧”之借字,“弦”“紧”二脉劲急相类,唯弦脉“状如弓弦,按之不移”,而紧脉则“按之如转索”,左右弹也[24]25。

第三,敦煌本此处所述的脉象有“脉弦而大”和“脉即为革”。 据《脉经》卷一《脉形状指下秘诀》称革脉“实大而长微弦”,谓芤脉“浮大而软,按之中央空”。[19]1革脉具有弦而大的特点,与病因病机相符。 芤脉脉势软而中空,弦脉脉势较强而坚硬,两者主要特点相反,不可能相兼构成复合脉。因此“脉弦而大”中的“大”不当指芤脉。

第四,以敦煌本为是,在其他传世文献中也有依据。 如《诸病源候论》是隋代太医巢元方等奉诏所作, 将隋以前诸书所载各种病因和证候的内容加以整理归纳。日本宫内厅书陵部所藏宋版《巢氏诸病源候论》和中国国家图书馆藏元刻本《重刊巢氏诸病源候总论》是现存较好的版本。两个版本卷三十八《漏下候》均载:“寸口脉弦而大,弦则为藏,大则为芤,藏即为寒,芤即为虚,寒芤相搏,其脉为牢。 ”[31-32]其中“脉弦而大,弦则为藏”,与敦煌本同,可证。 至于《诸病源候论》宋元刊本中的“藏”字,陈本《金匮玉函经》、赵本及成注本《伤寒论》等作“减”,当是“藏”之形讹。《诸病源候论》中的“”虽然写成了“芤”,但依然保留了“寒芤相搏”。最后的“其脉为牢”,牢脉其实是革脉的别称。《脉经》卷一《脉形状指下秘诀》“革脉”条小字注:“《千金翼》以革为牢。 ”[19]1另外,值得一提的是,现代整理者在校勘《诸病源候论》时①例如,丁光迪主编《诸病源候论校注》(人民卫生出版社1991 年初版,2013 年再版)因《金匮要略》第二十二、《脉经》 卷九第五, 以及清代周学海校刊本故将原文“藏”改作“减”。 高文柱、沈澍农主编《诸病源候论》(华夏出版社2008 年)、鲁兆麟等点校《诸病源候论》(辽宁科学技术出版社1997)等皆同。,常常根据后世刻本和他书中原本正确的“藏”字,误改成“减”字,缺乏深入的考证。

六 “不令微汗”与“不令发汗”、“”与“溲”

敦煌本《金匮玉函经》残卷(S.202)第58—60行:“脉浮而大,心下反坚,有热,属藏,攻之,不令微汗。 属府,数即坚,汗多即愈,少汗难;迟,尚未可取。 ”

陈世杰本《金匮玉函经·辨脉》作:“脉浮而大,心下反坚,有热,属藏者,攻之,不令发汗。属府者,不令溲数,溲数则便坚,汗多则热愈,汗少即便难。脉迟尚未可攻。”赵开美本和成注本《伤寒论·辨脉法》均作:“脉浮而大,心下反鞕,有热,属藏者,攻之,不令发汗。 属府者,不令溲数,溲数则大便鞕,汗多则热愈,汗少即便难。 脉迟尚未可攻。 ”

今按: 此处敦煌本与传世本最大的差异是敦煌本“不令微汗”,传世本作“不令发汗”。 “不令微汗”指多出汗,“不令发汗”指不出汗,文意正反。而据下文“汗多即愈”可知,当多汗出为佳,更有助于疾病康复,故当取敦煌本。又《脉经》中的相关引文也可以提供文本依据。明代影刻南宋何大任本《脉经》和元天历三年广勤书堂刊本《新刊王氏脉经》是现存较好的版本,两个版本卷七《病不可下证》均记载:“脉浮而大,心下反坚,有热,属藏,攻之,不全微汗。 属府,溲数则坚,汗多即愈,汗少便难。脉迟尚未可攻。 ”[19]60[33]“微汗”,与敦煌本同。 “全”字当是“令”之形讹。

二是,“汗多即愈”与“少汗复难”对举,敦煌本“少汗”,传世本皆作“汗少”,乙转后对仗更工整,当从。“愈”,即病愈;“难”,为难愈。《脉经》“汗少便难”中的“便”,与“即”义同。 《字汇·人部》:“便,即也。”[34]然而,传世本误以为“便难”指大便难,故增字作“汗少即便难”。 为使句式工整,又将“汗多即愈”改成“汗多则热愈”。“尚未可取”与“尚未可攻”义近,即还不能治疗。《老子》四十八章:“取天下常以无事。 ”河上公注:“取,治也。 ”[35]。 “攻”在此处亦为治疗义,《周礼·天官冢宰下》:“凡疗疡, 以五毒攻之。 ”[36]

七 “戴阳”与“战惕”

敦煌本《金匮玉函经》残卷(S.202)第76 行:“脉浮迟,其面热而赤,戴阳,六七日当汗出而解。”

陈世杰本《金匮玉函经·辨脉》、赵开美本和成注本《伤寒论·辨脉法》皆作:“脉浮而迟,面热赤而战惕者,六七日当汗出而解。 ”

今按:传世本“战惕”,当是“戴阳”之形讹。“面热而赤”为“戴阳”的症状表现。 《伤寒论》卷六《辨厥阴病脉证并治》:“下利,脉沉而迟,其人面少赤,身有微热,下利清谷者,必郁冒汗出而解,病人必微厥。 所以然者,其面戴阳,下虚故也。 ”张璐注:“戴阳者,面赤如微酣之状。 ”[37]《灵枢·热病》:“汗不出,大颧发赤哕者死。”张介宾注:“大颧发赤,谓之戴阳。 ”[5]666作“战惕”者,当系形讹。

八 弹脉法相关论述

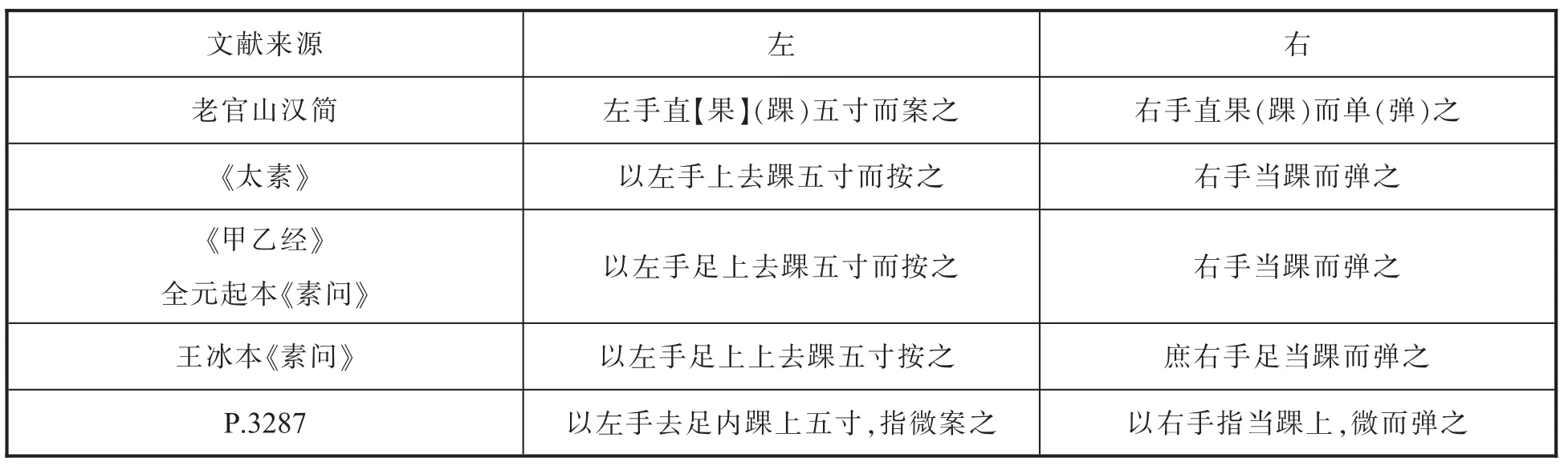

敦煌Дx00613+P.3287 为失名脉学文献,其中摘引有 《素问·三部九候论》《伤寒论·辨脉法》和《伤寒论·伤寒例》等医经内容,与传世诸本也存有异文。 如第36—37 行:“以左手去足内踝上五寸,指微案之,以右手指当踝上,微而弹之。 ”

王冰本《素问·三部九候论》作:“以左手足上上去踝五寸按之,庶右手足当踝而弹之。”王冰注:“手足皆取之。 然手踝之上,手太阴脉;足踝之上,足太阴脉。 足太阴脉主肉,应于下部;手太阴脉主气,应于中部。 是以下文云脱肉身不去者死,中部乍疏乍数者死。”《新校正》按:“《甲乙经》及全元起注本并云:‘以左手足上去踝五寸而按之, 右手当踝而弹之。’”[2]173《太素》卷十四《诊候之一》:“以左手上去踝五寸而按之,右手当踝而弹之。 ”[4]276

今按:此句话描述的是脉诊中“弹脉法”的具体操作。王冰本无论是与敦煌本,还是与其他传世本在文义上均有较大出入。其主要分歧在于,王冰认为弹脉法的诊察部位同时包括手和足, 其他文献所载诊察部位仅限足,手则是医者操作之手法。值得一提的是,汉代简帛文献中也有“弹脉法”的相关记载。 例如,张家山汉简《脉书》简63:“相脉之道,左□□□□□案(按)之,右手直踝而箪(弹)之。 ”[38]可惜前半段文字漫漶。 另外,马王堆帛书《脉法》也有相关内容,只是残损更甚。近年来新出土的老官山汉墓医简,则保留了较为完整的内容,作:“相脉之过①过:疑为“道”之讹字。 由于未公布图版,故无法确定是整理者误释,还是简文本身即是讹字。,左手直【果】(踝)五寸而案之,右手直果(踝)而单(弹)之。 ”[39]现将各版本的文字附表如下:

附表1 弹脉法相关文献版本对照表

通过附表, 可清晰地看出该段文本演变的过程。 其中以汉简文本最为古朴,《太素》 与汉简相近,“左”字前增加了“以”字,前一个“直”作“上去”,后一个“直”作“当”。《史记·樗里子甘茂列传》“武库正直其”,《索隐》:“直犹当也。 ”[40]《甲乙经》和全元起本与《太素》 本应有共同来源, 而添一“足”字,所添的原因,可能是因为“左手上去踝”一句仍失于简朴,而踝在足上,故添“足”字。 王冰本《素问》承袭而下,上句中“上”字重文,但丢“而”字;下句所增‘庶’字,于文义影响不大,但为与上句格式相类,又衍“足”字,则比较关键。且“左手足上”“右手足”易产生误解,王冰才会误注说“手足皆取之”,使得文义发生了很大变化。 故《新校正》也讥笑王冰“穿凿”,曰:“今文少一‘而’字,多一‘庶’字及‘足’字,王注以手足皆取为解,殊为穿凿。 当从全元起注旧本及《甲乙经》为正。 ”[2]173敦煌本应是承袭《甲乙经》和全元起本,为避免文意歧误,将后面的“去”字提前,置于“手”“足”两字间;又改“案之”为“指微案之”,“弹之”为“微而弹之”。 至此弹脉法的具体操作,应当是以左手指轻轻按在足内踝上五寸处,右手指轻弹足内踝,左手指即能感应脉动。

通过对文本演变的梳理,也可推知,《甲乙经》和全元起本所增一“足”字,是导致王冰本讹误的最初原因。而问题的关键实是在“去”字的位置上,“去”误置于“足”后,手足并列,才以致于让王冰认为是“手足皆取之”。而宋人虽发现问题,因文本限制,未能指出症结所在。如今在文本比较丰富的情况下,尤其是有敦煌本和汉简本的佐证之下,才可确知其变化源流。

九 “自非大满大实”与“大满大实”、“徐徐”与“除”

敦煌本失名脉经(Дx00613+P.3287)第62—64 行:“若表以(已)解而内不消者,自非大满大实腹(硬)者,必内有燥屎也,自可徐徐下之,虽经四五日不能为害也。 ”

赵开美本和成注本《伤寒论》均作:“若表已解而内不消,非大满,犹生寒热,则病不除。若表已解而内不消,大满大实坚有燥屎,自可除下之,虽四五日不能为祸也。 ”[28]

今按:赵开美本和成注本《伤寒论》“若表已解而内不消”前后重复,且医理上多有扞格,如“表已解”和“犹生寒热”自相矛盾。宋代许叔微也认为此段文字“重叠难晓”。在《普济本事方》卷九“桂枝麻黄各半汤”条下引仲景:“若表①表:南宋宝祐元年余氏明经堂刊本作“里”,连类而讹,据日本享保二十年向井八三郎刻本和《伤寒论》改。已解而内不消,大满大实坚②实坚:南宋宝祐元年余氏明经堂刊本作“坚实”,据日本享保二十年向井八三郎刻本和《伤寒论》乙转。有燥屎自可除下之, 虽四五日不能为祸也。 ”许叔微小字注云:“元本正文重叠难晓,予删正此段,其理甚明。 ”[41]许叔微删正后的文句较传世本《伤寒论》有所改进,仍有不通之处。 例如,治疗表证已解的“大满大实坚有燥屎”急证,理应急用攻下法,但经文特意强调迁延四五日无妨,则有悖医理。 Дx00613+P.3287 与许叔微删正后的文句主要有两处不同:一是“大满”前有“自非”两字,二是“除”字作“徐徐”。正是这两处不同,使医理得通。 治疗“表已解而内不消”的病证,倘若不是“大满大实腹硬”,说明“内有燥屎”。正因为不是“大满大实”的急证,故“徐徐下之”。

传世医经类文献,大多经过宋人校改,早已失其书原貌。 相比之下,敦煌文献时代偏早,文本较传世医经类文献更为真切, 故多有可校勘传世本之讹者,以上所举九例均可证。 当然,敦煌医学文献多是质量不高的写本,其文字错讹之处非常多,应理性对待。

而通过研究, 发现敦煌医经类文献除校勘文字外,在文本流传上也具十分重要的意义。如今习称的中医四大经典《黄帝内经》(含《素问》和《灵枢》)、《难经》《伤寒杂病论》(含《伤寒论》和《金匮要略》)、《神农本草经》, 均为汉代及以前著作,而流传至今的主要版本多是经宋代校正医书局整理后的版本。缺乏汉代至宋代这段时间的版本,其文本演变的具体情况, 仅能据诸家引用的零星内容推知。敦煌医经类文献正处隋唐至宋代之间,是考察医经著作流传情况的关键环节, 同时也是校勘诸医经文本的主要证据。 由于残存内容较少等原因,既往医经整理者对敦煌医学文献尚不够重视,这是亟需改观的。 另外,从微观角度,考察文本演变情况,同时对于医经类文献的流传也很具意义。如上举第1 例、第8 例等,进行文本作校勘之外,更多的是梳理了文本发生演变的流程, 与前人谓“辨章学术,考镜源流”的思想正符。

附记:本文写作过程中得到沈澍农、张小艳、袁开惠等诸位师友的指教,并致谢忱!