盛唐后期莫高窟藻井图案探析

2022-02-23陈振旺朱锐吴雨涵

陈振旺 朱锐 吴雨涵

(深圳大学 艺术学部, 广东 深圳 518060)

天宝后期唐王朝由盛转衰,各种社会矛盾日趋激化,武备松弛,最终在天宝十四年(755)岁末爆发了祸患无穷的“安史之乱”,其持续时间虽只有八年,却遗患无穷,对唐后期政治、经济和社会各方面造成深远影响。 安史之乱不仅是唐王朝国力由全盛转向衰落的节点,还摧毁了唐代工艺美术的旧格局, 催化了新风范的确立[1]。不可否认,影响和制约唐后期工艺美术演进的主要因素,如与西方政治、文化联系的多寡,及唐代前期和后期工艺美术品产区的变迁等,都与安史之乱相关。

中唐政治家兼诗人元稹在回顾天宝时期的社会形势时如此概括:“天宝之际,气盛而微”,整个社会依然向前发展,但精神气已现衰落之势。随着朝纲败坏、政治黑暗,以及西北战事的不利,理想幻灭与希望落空后的消极情绪出现在文学作品中,士人心态趋于内敛退隐。盛唐与中唐诗歌的格局差异鲜明, 但变化并非倏忽之间, 而是渐次转型,从天宝后期到贞元初年,文学思想带有一种过渡的色彩[2]。

盛唐后期的社会背景和政治形势在莫高窟有明显反映。吐蕃占领敦煌前,西北地区正值多事之秋,民族关系紧张,河西走廊战乱频仍[3],造成开元时期(713—741)和天宝时期(742—756)一批石窟“开凿有人、图素未就”,例如第122 窟和第66窟藻井图案,皆为中唐补绘,第374 窟藻井帷幔部分没有完成,收尾时草草结束。大历十一年(776),吐蕃乘中原“安史之乱”爆发后西北驻防兵力空虚之际攻陷瓜州等地, 并进一步围困沙州, 丝路中断,与中原交往也受阻,敦煌盛况不再,形势岌岌可危。 大历十一年《大唐陇西李氏莫高窟修功德记》碑中有载:“东自陇坂,旧陌走狐兔之群,西尽阳关,遗邑聚豺狼之窟……禅处生草。 ”贞元二年(786),沙州陷蕃,敦煌进入吐蕃统治时代。

一 盛唐后期莫高窟藻井图案的类型及内容

盛唐后期洞窟有覆斗形顶一龛窟、 覆斗顶佛坛窟、中心塔柱窟、佛坛双龛券顶窟四类。 上述诸窟多为中型,窟型除沿袭前期的覆斗顶、敞口龛窟形制外,第79、126、171 窟出现了顶帐形龛,其形如世俗帐形居室,第172 窟藻井有圆形网幔,珠宝璎珞繁密,还有第175 窟正壁无龛,壁下设佛坛,这同样是石窟艺术世俗化的表现[4]。 由于受天宝末安史之乱及以后河西各州相继陷于吐蕃形势的影响,一批洞窟半途而废。 经笔者实地考察,其中有藻井图案并保存基本完好的洞窟有第79、31、42、66、74、75、166、170、171、172、182、185、126、91、208、117 等窟。

开元、 天宝时期的纹样既是对武德贞观以来各种新题材的融合吸收, 并推陈出新创造新的形态。开元后期、天宝时期的宝相花纹吸收牡丹纹样元素并将其作为外层花瓣, 再次体现出宝相花纹样的时代特征。笔者根据藻井图案内容和特征,将盛唐后期藻井分为两类: 宝相花藻井和大莲花藻井。 盛唐后期宝相花藻井有第41、79、31、45、42、117、166、170、171、91、66、182、185、113、208、126、374 窟,大莲花藻井有第74、75 窟。

(一)第一类:宝相花藻井

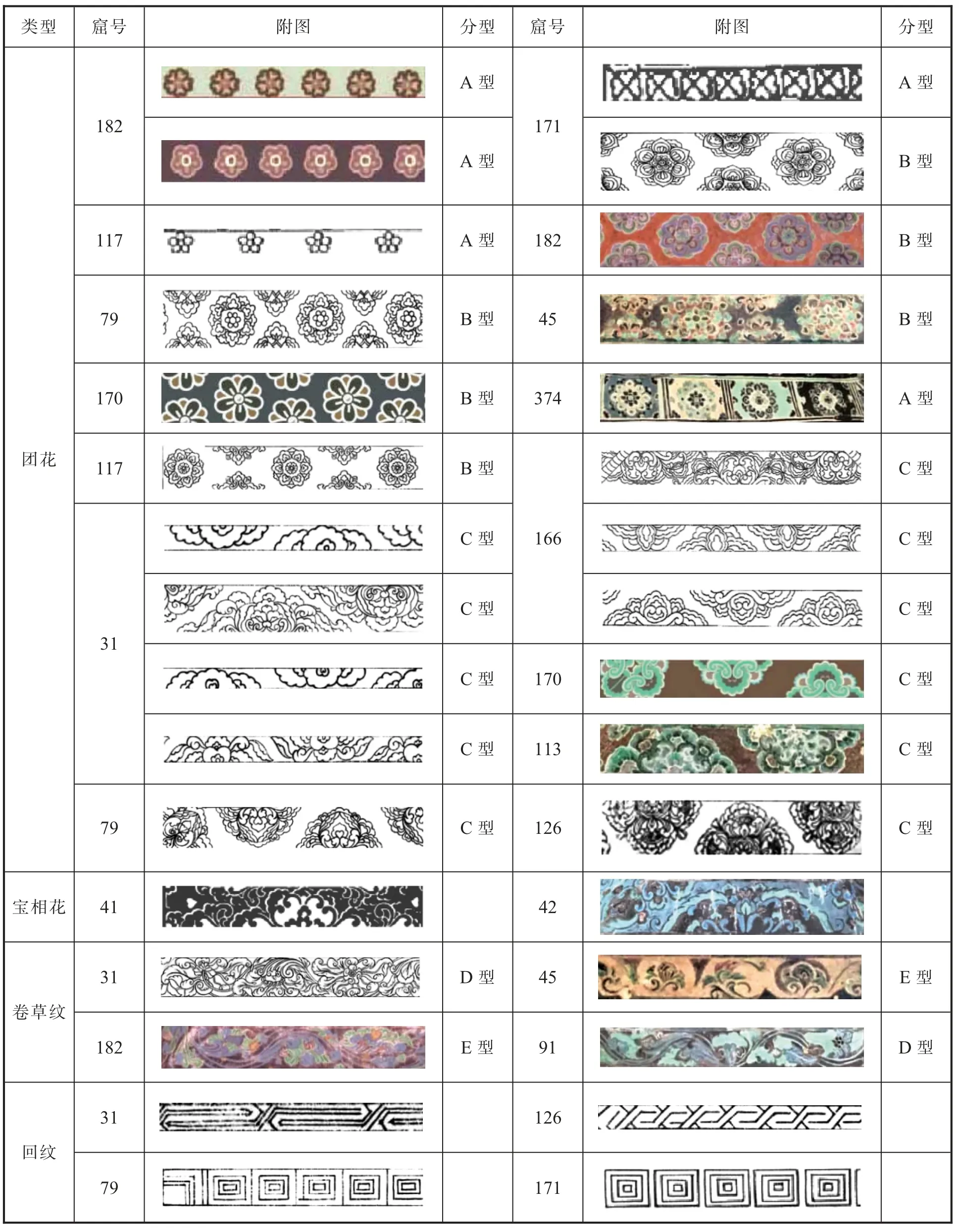

根据藻井井心图案特点, 盛唐后期藻井可分为四种类型:瓣式宝相花藻井、团形发射式宝相花藻井、花朵式宝相花藻井和大莲花藻井,诸类型藻井图案如表1 所示。

表1 盛唐后期莫高窟藻井井心图案统计① 表1 资料来源,瓣式宝相花藻井:第31、41、42、79、120、182 窟由笔者绘制;第113 窟,关友惠:《敦煌石窟全集·图案卷》(下), 香港商务印书馆有限公司,2003 年,第62 页,图53;第374 窟,敦煌研究院数字研究中心。 团形发射式宝相花藻井:第45 窟,杨雄:《敦煌石窟艺术·莫高窟第四五窟附第四六窟·盛唐》, 江苏美术出版社,1993年,图3;第126 窟,欧阳琳:《敦煌纹样零拾》,天津杨柳青画社,1986 年,第53 页,图180;第166 窟,杨东苗、金卫东:《敦煌历代精品藻井线描图集》,浙江人民美术出版社,2016 年,第60 页;第170 窟,笔者绘制;第171 窟,欧阳琳《敦煌纹样零拾》, 天津杨柳青画社,1986 年, 图173;第208 窟,关友惠《敦煌石窟全集·图案卷》(下),香港商务印书馆有限公司,2003 年,第63 页,图55。 花朵式宝相花藻井:第199 窟,敦煌研究院数字研究中心;第91 窟,敦煌研究院数字研究中心;第117 窟,杨东苗、金卫东《敦煌历代精品藻井线描图集》,浙江人民美术出版社,2016 年,第58页。大莲花藻井:第74 窟,笔者绘制;第75 窟,敦煌研究院数字研究中心。

第一种:瓣式宝相花藻井

盛唐后期瓣式宝相花藻井有第31、41、42、79、113、120、182、374 等窟。 第41 窟藻井中心、边饰和四披都为同一种浅红底色, 图案色彩青绿相间,简洁明快。 其中心为四个云头纹花瓣,形同石榴,为四出结构向外发射,是向初唐前期回归的表现。 花瓣卷曲繁复,动感强烈,边饰和井心相互映衬组合,共同组成了一朵大宝相花,这种组合方法在莫高窟隋唐藻井中仅有一例, 纹样明显受中原工艺美术器物影响, 是盛唐晚期出现的新型藻井图案。

第79 窟藻井宝相花造型独特, 出现了初唐前期图案中的葡萄叶,青绿叠晕,与其他叶形纹一起构成一朵叶形宝相花,花瓣特征和花型结构与其它诸窟有明显差别。 此窟宝相花造型特殊,花形新奇,配色以冷色为主,与盛唐风格有明显差异。

沙武田先生在《敦煌画稿研究》一文中认为,莫高窟盛唐第79 窟前室千手千眼观音经变密宗图像,以及第96 窟北大像和第130 窟南大像等全新题材在莫高窟的出现,定当是受到外来画样、画稿的影响所致[5]。 由此可以推测,第79 窟叶形纹宝相花这一特征造型也应是受到较大外来因素影响的结果。第79 窟西壁龛顶着意模仿木制建筑顶部结构,刻画出桁条的立体感,平棋图案红地,团花以青绿叠晕,茶花纹似隐似现,本窟其他位置的团花则出现茶花花圃,与藻井井心宝相花相呼应,含苞待放,仿佛是即将流行的前兆。

第120 窟藻井团花为四出结构, 中心圆形空地,四个桃形大花瓣,外形圆润,造型别致,是唐代团花仅有的孤例。 藻井井心团花的四瓣间隔处有云曲瓣,叠晕着色,边饰纹样排列巧妙,风格简练的几何纹和繁复的百花草纹交错安置,对比强烈。第31 窟藻井中心褚红为地, 图案色彩以青绿为主,色泽柔和。 井心团花花心为重层瓣小莲花,向外为八片多裂圆叶,花形呈现新变化,像莲花亦似茶花, 似是而非, 反映出向中唐过渡的趋势。 第182 窟窟顶藻井画桃形侧卷瓣大莲花, 中心小团花四层,依次向外发射,外层的八个桃形侧卷大花瓣融合了云曲瓣和云头纹。 藻井井心团花和四角石黄为地,图案色彩以石青、石绿为主,清新雅致,边饰层次丰富,宽窄、疏密相间排列,秩序井然,韵律感强。

第二种:团形发射式宝相花藻井

盛唐后期团形发射式宝相花藻井有第45、126、166、170、171、185、208 等窟。 第45 窟藻井井心图案有五层,依次向外扩展,对称四瓣花、对称八瓣花、小花瓣间隔错开环绕八瓣花,花瓣大小不等、互相兼顾,四角有蝴蝶形角花。 第126 窟藻井中心画八瓣莲花,莲花中心有化生童子,莲花瓣叠晕着色,中间间隔小花瓣,向外扩展连接八个桃形莲花瓣,形成一朵团花。藻井中心四角有螺旋形叶形纹,纹样独特。边饰层次多,垂帐悬挂彩铃,是一顶装饰繁华、色彩绚丽的方形华盖。其中第一层边饰四角的斜角对称小花造型别致, 另外藻井边饰中的半团花造型也较为特别,团花中心似石榴,周围花萼似蒲公英长叶,四面铺开,自由卷曲伸展,一反一正反复连续, 属于唐代藻井边饰的特殊现象。 第126 窟和第120 窟的百花草边饰与中唐相似,反映出盛唐后期图案向中唐的过渡之特征。

第166 窟藻井宝相花结构繁复,内外共九层,交错环绕、互相兼顾。第171 窟藻井宝相花由中心向外层层交错叠出,分五层,第一层花心,第二、三两层由六朵莲花瓣环绕,第四、五层为云曲瓣,整体特征是由中心小莲花瓣向外变大, 逐渐过渡为云曲瓣。方井外围边饰层次多,垂幔绘圆叶纹与长桶形彩幡铃铛纹,莲瓣纹和垂角纹消失。边饰纹样中几何纹占了很大的比重, 甚至团花也带有六边形的倾向,图案显得秩序井然。藻井以青、绿、红三色叠晕为主,色彩寓对比于调和之中,具有凝重沉稳的特点, 团花边饰和中心宝相花的赋色基本类似,都以石黄为底色,帷幔用赭石与黑色晕染,呈现出交相辉映的效果[6]。

第三种:花朵式宝相花藻井

花朵式宝相花由多个单元花朵环绕花心组成,是对团式宝相花的发展和演绎,反映了盛唐后期宝相花等纹饰向写实方向发展的趋势。 开元后期、天宝时期,部分洞窟藻井图案的云曲瓣取代了桃形侧卷瓣,花形更为圆润,如第171、49 窟。这种宝相花的特点是, 团花中间一般为正视的莲花小团花,最外层环绕写实的花朵,花瓣中间设置有茶花纹特征的云曲瓣,整体造型形同花朵盛开,边饰图案中都有茶花纹, 反映了盛唐晚期审美情趣的变化。盛大辉煌、华丽富贵的宝相花不再是藻井图案的唯一选择,色彩雅丽、结构单纯的宝相花开始崭露头角,这是向中唐审美意趣转化的信号。

第199 窟藻井部分漫漶、脱落①此窟盛唐时开凿,只完成龛内、窟顶及西壁部分;中唐陆续画成东、南、北三壁,西夏时又重修窟门、前室及佛像、佛光。,中心宝相花层次排列密集,花瓣大小不等,间隔环绕,方井外围边饰共有七层。第117 窟藻井中心红地,绘茶花宝相花,花形别致,宝相花以六瓣茶花小花和六枚绿叶为花心,向外环绕暗绿色花梗和花托,上托六朵蓝色花,间隔处有六个绿色花瓣,构成一朵大宝相花。第117 窟茶花团花图案登上藻井中心舞台,是盛唐后期图案求新、求变尝试的体现。 第91 窟藻井宝相花空地式花心与第171 窟相似, 外围环绕八个大花瓣,似花似叶,与第117 窟花瓣有相似之处,应都是茶花的变形。此窟藻井图案已开始使用剔填法涂色,也是向中唐审美旨趣转变的信号。

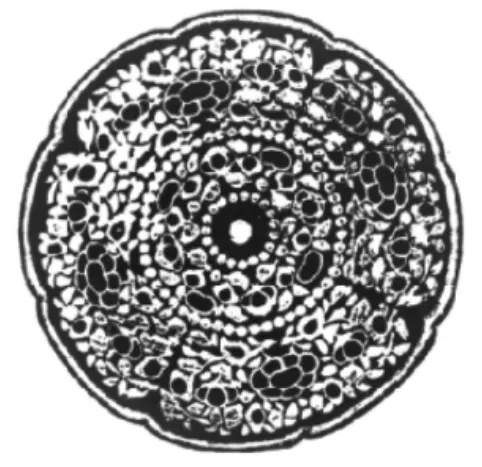

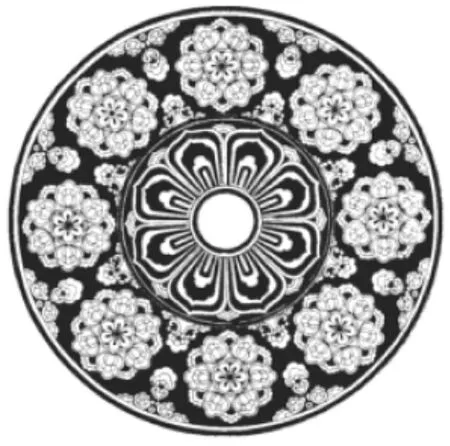

花朵式宝相花主要流行于中唐, 如第154、159、180、201、231 等窟, 在盛唐后期只有第199、91、117 三窟。 花朵式宝相花在唐代纺织品中有较多运用,如日本正仓院藏唐代宝相花琵琶袋,花团紧簇,富丽堂皇。花朵式造型在唐代金银器中和铜镜运用普遍, 我们可以在中原出土的金银器和铜镜等图案中找到与盛唐第91 窟、 中唐第154、159、231 窟相似的图案,如图1、2、3。此外,盛唐圆光图案也开始出现花朵式,如第74 窟等(图4),与前述工艺美术器物纹样更为接近。

图1 唐宝相花嵌螺钿镜

图2 唐宝相花银盆

图3 唐宝相花铜镜

图4 盛唐莫高窟第74 窟头光图案

(二)第二类:大莲花藻井

盛唐后期大莲花藻井有第74 窟、75 窟,另外第374 窟藻井井心宝相花趋向简单化, 显现出向大莲花回归的趋势。 盛唐后期莫高窟宝相花趋向简洁和写实,向茶花纹异化,也向莲花纹回归,花瓣间隔处安置云曲瓣,层层叠加,最外层圆润,内外两层莲花间隔处都有云曲瓣。第75 窟藻井中心莲花图案与第74 窟造型相似,结构简化,云头纹和桃形大花瓣间隔处都安置叶形纹,边饰有两层,分别为半对半团花和单枝藤蔓卷草纹, 亦为向初唐回归趋势之体现。

二 盛唐后期莫高窟藻井图案的特征

与初唐和盛唐前期比较, 盛唐后期诸窟藻井井心进一步变小, 图案在继承前期基础上有所变化,其中较突出的是新形态的宝相花和大莲花。另外,藻井边饰层次增多,出现了诸多新纹样,如回纹、菱格纹、龟甲纹,每种均形态不一,边饰中的团花和半团花形态丰富,以团花和宝相花为主,结构细密严谨。 同时, 百花草纹和卷草纹也有新的变化,茶花纹在藻井井心和边饰中反复出现,日趋成熟,反映了向中唐过渡的趋势。

(一)宝相花由繁趋简,向写实方向发展,四出结构再次出现

盛唐后期井心宝相花和大莲花与盛唐前期相比有所差别,大多为空地式,中心小团花与外层瓣分为两层,而盛唐前期大多为满地式,中心花与外层花瓣层层紧密相连。盛唐后期,宝相花有式微的趋势,体现在三个方面:

第一,宝相花由繁复华丽向简略方向发展,初唐时期的四出结构形式再次出现, 代表洞窟如第41 窟和第120 窟。

第二, 藻井中的茶花纹反复出现, 并渐趋成熟,演变成“花朵式宝相花”,代表洞窟如第91 窟和第117 窟,第117 窟藻井边饰中的茶花纹写实,基本发展成形。

第三, 盛唐后期部分洞窟的宝相花图案造型相对简化,向写实方向发展,如第374、75、91、117等窟,不似盛唐前期,几乎窟窟繁密,能与盛唐前期相媲美的,也只能有第166、45、182 窟了。

(二)宝相花盛极而微,莲花藻井回归

北朝、隋代和唐开国时期,莫高窟藻井中的莲花纹样异常繁盛,但入唐以后,莲花纹一枝独秀的情形被打破, 逐渐被新兴的葡萄石榴纹和随后继之而起的宝相花代替。贞观后期至开元前期,藻井中的莲花纹近于消失,宝相花独占鳌头,达到成熟和顶峰阶段,造型圆浑,色彩华丽,俨然一派大唐雄风。但开元后期以来,宝相花呈现盛极而衰的趋势,结构趋于松散,不似先前的结构严谨、庄重严整。天宝时期,莲花纹又如同从宝相花中还原回来一般,再次出现在藻井中心和头光图案中。盛唐后期洞窟的龛形亦有新变化,平棋图案再次出现,四方连缀方格中有宝相花和杂花团花, 一直延续到中唐时期,如第74 窟西壁佛龛。

三 盛唐后期莫高窟藻井图案的演化

北朝时期, 莫高窟窟顶图案的设计意蕴有二:一为木质建筑藻井,二为世俗幄帐,藻井意匠为二者之融合。 隋唐以来,莫高窟图案进一步向世俗化织物特征转向,藻井形制从“建筑式”向具有世俗色彩的“华盖式”演变,这一演化在盛唐后期表现更为明显, 所依仿者为同时代造型与纹饰均走向成熟的佛帐。因此,作为佛教空间的石窟建筑中的藻井图案,其构成元素几乎都有出典,扬之水先生对此有深入阐释, 认为寻踪可得图案意象之所在[7]。 隋唐以来,藻井图案意匠较之以往发生明显变异,经过隋末初唐的演变,盛唐莫高窟装饰图案已经完全从建筑图案向织物图案转变。 随着佛教与世俗生活交融, 窟顶藻井图案不再模仿皇家宫苑建筑中错叠相斗的藻井, 故建筑结构特征逐渐退隐,装饰性意味增强。图案中的神怪异兽等被世俗装饰中的各类植物纹取代, 中心原本简单朴素的大莲花, 被来自同时代金银器上的缠枝葡萄石榴纹取代,经过隋唐画师富有想象力的改造,催生出繁复华丽的葡萄石榴纹和宝相花。

盛唐后期藻井垂帐中的流苏璎珞变得宽大繁复、华丽富贵,进一步向世俗华盖意象融合,藻井图案中三角纹(华盖中垂羽的象征)日渐式微,不似前期庄重严整,垂帐中出现流苏、璎珞,并逐渐流行,盛唐后期这一趋势表现尤为明显。第172 窟窟顶表现最为强烈, 在盛唐后期藻井图案中可谓独树一帜,藻井被网幔珠宝覆盖,璎珞更为繁丽,形象写实,如与陕西临潼庆山寺塔地宫出土的“释迦如来舍利宝帐”石雕帐,以及安阳修定寺塔等唐代佛帐的基本式样有诸多联系。扬之水先生认为,取式于佛帐的窟顶图案,严格说来,已不宜称作藻井[7]27。 到中晚唐时期,藻井井心图案相对简略弱化,而垂帐图案更为华丽突出,是石窟艺术进一步世俗化的反映。

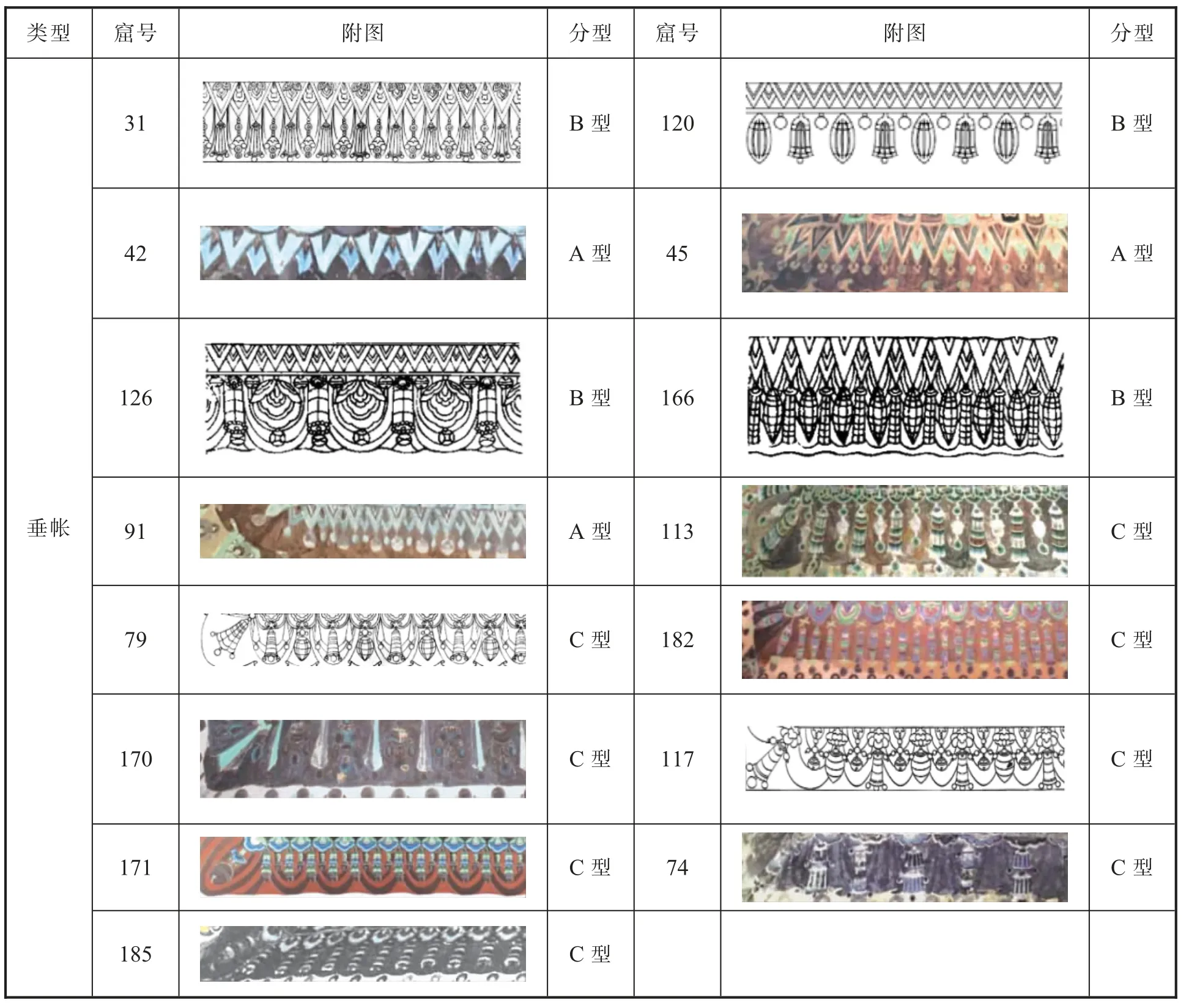

(一)藻井边饰层次增多

盛唐后期石窟窟顶坡度加大, 随着藻井井心进一步变小,大部分藻井边饰层次增多,如第31、79、185、120、126、166、182、91、171 等窟, 以第79窟和第31 窟为最,如第31 窟,边饰加上垂角帷幔多达十层(图5)。 盛唐后期边饰纹样种类繁多,变化丰富,以卷草纹、百花草纹、一整二半团花、半团花、花瓣纹、菱格纹、回纹、方胜纹、方璧纹、龟甲纹等为主,垂幔由圆形多裂莲瓣茶花纹、垂角纹、璎珞铃铛组成,华丽繁缛。

本时期藻井边饰卷草纹都为D 型海石榴花卷草纹和E 型缠枝牡丹卷草纹①唐代卷草纹形式多样,变化丰富,笔者根据卷草纹造型特征,将莫高窟初盛唐卷草纹分为五型,分别为A型叶形简单卷草纹,B 型葡萄缠枝卷草纹,C 型石榴缠枝卷草纹,D 型海石榴花卷草纹,E 型缠枝牡丹卷草纹。。 D 型海石榴花卷草纹是开元时期出现的新型卷草, 取代前期葡萄石榴卷草纹,可分为两种形式,第一种是单枝海石榴卷草纹,单元花饰中心为一石榴纹,石榴剖面露籽,外层内卷包合状,缠枝上叶子稀少,盛唐前期之后较少出现。 第二种是多枝大叶海石榴卷草纹边饰,主要绘于开元年间,其延续时间较长,直到盛唐末年。 此类型纹样是在主干枝蔓上附着数条分枝,分枝上每段有一较大的石榴卷草,并附有许多细碎大小不一的卷叶,枝藤多隐于花叶之中,花叶正反转侧变化无定,繁华富丽,节奏感不强,如第105、217、41、335 窟。E 型缠枝牡丹卷草纹是继D 型海石榴花卷草纹出现的新型纹样,主要绘于开元后期和天宝时期, 海石榴单元花形已由初唐的侧视剖面、层层卷叶合包石榴花形,变为卷叶宽大,内中石榴成半圆形或写实形,花形俯、仰、背、侧多有变化,如第120、130、182 窟等。

团花边饰盛行是这一时期藻井边饰特点之一,例如第31 窟半团花边饰有四层之多,第166窟有三层, 根据组合特征可分为三型, 分别为A型一整二半团花、B 型半团花和C 型团花。 此期回纹和菱格纹流行, 花瓣纹在第79、45、117 窟出现,并延续到中唐。 莲瓣纹也只有一种类型,全部为叠晕着色无内饰②笔者将隋唐莲瓣纹分为三种类型,A 型内饰宝珠纹,B 型叠晕着色无内饰,C 型内饰团花。。

(二)垂角纹式微,流苏璎珞盛行

盛唐后期边饰中的垂角纹普遍短小, 莲瓣纹在藻井中心的比例减小, 部分排列松散, 不甚突出,与初唐后期、盛唐前期排列严密的整体风格不同,如第41、42 窟。 唐代第79 窟藻井边饰垂角纹消失,被圆叶纹取代,流苏璎珞与之勾连,第182窟中的圆叶纹造型介于垂角纹和莲瓣纹之间。 第120、126、166 窟的垂帐是垂角纹和流苏的组合,尚无璎珞,反映了盛唐后期垂帐的变化过程。盛唐后期藻井垂帐可分为三型,A 型为垂角素纹垂帐,B 型为垂角流苏璎珞组合型垂帐,C 型为无垂角式流苏璎珞垂帐。

盛 唐 后 期 除 少 数 洞 窟 如 第41、42、45、75、208、374 窟外,其余洞窟藻井都有璎珞、彩铃、流苏,延续两个多世纪的垂角纹被圆叶纹取代,辅之以下缀流苏、 彩铃、 璎珞装饰, 甚为华丽, 如第117、172、170、185、171、199 等窟, 宁静庄重中又增加了飘逸的动感。 以上所述诸窟藻井垂帐图案参见表2,下文亦复如是。

表2 盛唐后期莫高窟藻井边饰图案统计①本表格图片来源均同前表1 各窟。

(三)茶花纹出现,蕴酿中唐新风

盛唐前期,茶花纹展露雏形,作为配饰偶尔出现在头光图案、塑像服饰和藻井边饰图案中。盛唐后期,井心图案中的宝相花开始出现茶花元素,且出现频率渐趋增加。 盛唐后期出现茶花纹的洞窟有第31、172、126、91、117、79、120 等窟。茶花纹形象尚不明确,有似是而非之感,在盛唐后期藻井图案和头光图案中反复出现, 反映了向中唐探索过渡的尝试。第91 窟花朵式宝相花的花瓣不是桃形侧卷瓣和云曲瓣这两种唐代常见的造型, 而是花朵式,融入了茶花纹。第117 窟藻井井心图案似茶花花蕾,边饰纹样除团花、菱格纹和莲瓣纹外,另有一道茶花纹,与井心图案相呼应,是边饰中从未有过的新纹样, 是盛唐后期纹样向中唐过渡的形象体现。中唐茶花纹则进一步向写实方向发展,成为藻井中央主花饰,除装饰于藻井外,四壁边饰、佛龛顶部平棋、佛背光中也有绘饰。

(四)百花草纹发展迅猛

百花草边饰是盛唐后期出现的新纹样, 由多种叶形杂花组合而成,构成形式多变,没有定式,除藻井边饰外,也绘于四壁边饰和佛菩萨的背光、头光中,如第171、131、120、126 窟,是盛唐后期和中晚唐广为流行的纹样。

盛唐后期百花草纹数量不多,花形复杂,难以归类,多以叶纹为单元纹样,纹样组合有很大的随意性,主要有两种形式:一种是正视圆形,花瓣为五瓣或六瓣,瓣片呈弧形状,如第120、126 窟藻井边饰,第126 窟百花草纹边饰与中唐窟相似,是中唐茶花纹边饰的前奏;另一种是侧视下垂形,有茎蔓串联,花草多由小叶片组成,叶片肥而尖,如第171 窟。 百花草纹花形各异,花叶均衡分布,自由连续,除藻井边饰外,头光图案中有百花草纹边饰的洞窟有第225 窟。 百花草纹样孕育着流行于中唐的茶花纹, 对中唐石窟茶花纹样的流行有极大的影响[4]79。 比较盛唐后期和晚唐藻井边饰图案中的百花草纹,无论花形还是边饰图案的构成形式,二者都有相通之处。

(五)图案色彩趋向化繁为简

此期藻井图案色彩风格可分为两类, 一种以青、绿、褐、石黄为主,另一种以青、绿、褐为主,一眼望去给人青绿色调的感受。 盛唐后期部分藻井装饰图案色彩由浓艳繁重转变为清新淡雅, 层层叠晕, 部分洞窟赋色特点接近中晚洞窟, 色调淡雅,如第91、31、113、117、208、41、79、126 窟等。以第126 窟窟顶莲花舞童藻井为例, 藻井图案以茶色为底色,团花中心绿地,团花和百花草边饰也以青、绿为主。这一时期井心和边饰图案中茶花花蕾和花瓣反复出现, 蕴酿着中唐的茶花纹样, 如第117、126、120 等窟, 与此同步的是图案色彩也趋向简化,向清新雅丽的方向发展,不再像前期那样叠晕繁密,庄重严整,如前所述,是盛唐博大、开放审美风尚向中唐内敛、 含蓄心态转型的物化表现形式。

四 结 语

整体看, 盛唐后期洞窟藻井图案延续盛唐前期特征,井心图案以宝相花为主,无论藻井图案,还是项光图案和边饰,花形与结构发展到新阶段,体现出向中唐过渡的特征。 这一时期藻井图案出现了新题材, 部分洞窟藻井中心的小莲花被茶花代替,边饰中出现茶花纹,白花草纹流行等,许多特点已接近中唐时期洞窟, 与这一时期的石窟艺术整体发展特征同步。

盛唐后期宝相花表现出“极盛难继”的趋势,不再似初唐前期、盛唐后期那样结构严谨、庄重辉煌,而趋于简化,色彩也向清新雅致发展。同时,大莲花在藻井井心图案中再次出现,如第74、75 窟,反映了向中唐审美意趣演化的趋势。比较开元、天宝时期的藻井图案, 可以发现二者呈现明显的变化和差异,开元时期藻井花形疏朗,藻井坡度相对平缓,井心较为宽敞,方井四周边饰层次少,一般为二至五层, 垂幔简洁, 部分藻井无帷幔, 如第33、123 窟, 大部分藻井尚未出现流苏、 璎珞、彩铃,色调明快爽朗。 至天宝时期,窟顶坡度逐渐加大,井心相对盛唐前期逐渐变小。与藻井井心图案盛极而微,向简略清淡方向发展。 相反,盛唐后期藻井边饰图案层次增多,较之井心图案更突出,是这一时期藻井图案的又一特点。 盛唐后期藻井边饰纹样以团花纹、卷草纹和百花草纹为主,团花、卷草纹逐渐规范化。 较之前期,几何纹增多,有菱格纹、龟甲纹、回纹、方璧纹等,垂帐大多配饰流苏、璎珞、彩铃。

续表

续表