从专利角度看镁基复合材料的技术发展趋势

2022-02-22汪玲玲

汪玲玲

(有色金属技术经济研究院有限责任公司,北京 100080)

1 引言

近年来,镁合金在武器装备中的应用越来越广,但是,一般镁合金的强度不高,弹性模量仅几十兆帕,较低的模量最终导致其抗弹性变形能力差,很难满足航空航天和军事设备如导弹﹑火箭及高精度零件(如导弹控制系统)对高尺寸稳定性的需求。随着现代军事科技的不断发展,促使各国对武器装备的性能提出了更高的要求。镁合金低弹性模量的缺点也极大地阻碍了其在武器装备领域中用的进一步应用。有研究表明:热处理﹑温度﹑变形速率以及塑性变形等工艺条件对镁合金的模量有着相对较小的影响,而在镁合金中加入一定量的合金元素或稀土元素,通过合金化能显著改善镁基材料的弹性模量。因此,研究人员通过在镁合金中尝试添加各种增强体,如陶瓷颗粒﹑晶须或纤维等形成镁基复合材料,能够显著提高镁基材料的弹性模量。其次,为了获得优异的导热率﹑低热膨胀系数,在镁基复合材料中添加高导热的石墨﹑金刚石等颗粒,使得镁基复合材料能够在军事﹑航空航天﹑空间等尖端技术领域中,作为制造卫星﹑高精度机载雷达天线﹑精密导航和光学测量系统结构件等结构材料或功能材料。因此,本文从专利的角度对镁基复合材料的关键技术进行统计分析,找出镁基复合材料的研究热点﹑发展趋势﹑核心技术,帮助相关研制单位获得技术启发﹑借鉴先进技术,突破技术瓶颈,提高镁基复合材料领域的自主创新能力。

2 镁基复合材料专利申请态势分析

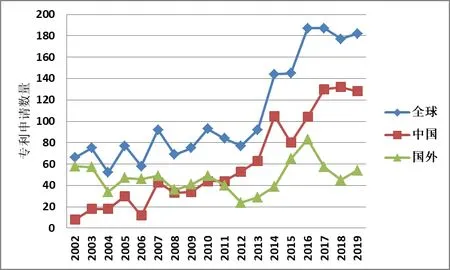

2.1 全球专利申请趋势

本次全球检索共获得3253件专利,其中国内专利1286件,国外专利1967件。全球镁基复合材料的年度申请量趋势如图1所示,数据统计表明,从整体上看,全球专利申请量呈上升趋势,我国自2011年镁基复合材料相关专利申请数量剧增,而国外自2011年专利申请数量开始下降,在2012年国内申请数量超过国外专利申请。(需要说明的是,由于专利申请文件从申请到公开通常需要18个月,而数据只有在公开后才会被收入数据库中,并且同时数据库更新存在一定时滞,因此截止本报告数据检索日,2019年至2021年之间提出的部分专利申请尚未在专利检索库中公开,因此本文对2019年至2021年专利申请数据的统计是不完全的,这会对这两年的分析结果产生一定影响,后文对此现象和原因不再赘述)。

图1 镁基复合材料全球专利申请量趋势

图2为中国和世界其他国家/地区申请量比较。从各国申请趋势来看,除中国外,日本在镁基复合材料领域申请的专利数量最多,但在2003年,中国专利申请的数量超过日本,在2007年以后,日本在镁基复合材料领域的专利申请数量逐年下降,相反,美国在2007年以后,在镁基复合材料领域的专利申请数量呈上升趋势。

图2 中国和世界其他国家/地区申请量比较

2.2 主要申请人分析

图3给出了中国申请人类型构成,从图3可以看出,在镁基复合材料领域,我国的主要申请人以大专院校为主。高校科研院所大约占比59%,企业占比26%,科研单位占比7%,个人占比7%。表4给出了申请量排名前20的申请人及其申请量,从表1的申请人可以看,排名20中有17家是大学,1家科研院所,只有2家是企业,其中,鸿富锦精密工业(深圳)有限公司申请的专利中,其中大部分是与清华大学合作申请,另一家企业--苏州莱特复合材料有限公司也只有11件专利申请。以上分析可以看出,镁基复合材料领域的创新主体是高校及科研院所。另外,目前镁基复合材料还处于研发阶段,我国企业自主研发的能力弱,常常依赖于同高校以及科研院所的合作。但高校等创新主体通常具有“重数量﹑轻维持”的特点。上海交通大学62件专利中有36件失效,究其原因,高校教师以及研究所的研究人员没有足够的动力﹑时间﹑精力以及资金来对专利成果进行转化,这使得专利难以实施或转让,很多专利因为没有缴纳年费而失效,导致很多有用的专利搁置高阁,这浪费研发资源和资金。

图3 中国申请人类型构成

表1 排名前20的国内申请人

表2 排名前10的国外申请人

从排名前10的申请人来看,全球的主要申请人为日本的丰田汽车﹑本田汽车﹑铃木汽车,英国的帝国化学等。日本申请人的主要申请方向为汽车滑动件﹑散热件,元器件﹑生物植入件等镁基复合材料。

2.3 其他国家的在华申请情况

图4给出了其他国家的在华申请量。排在前五位的分别为日本(16项)﹑美国(3项)﹑英国(3项)﹑韩国(3项)和德国(2项)。下面分别介绍日本﹑美国﹑英国﹑德国在我国的专利布局情况。

图4 其他国家的在华申请情况

日本一向重视在我国专利布局,早在本世纪初期,日本的企业即开始进行包括中国在内的全球专利布局。日本在华的主要申请有株式会社﹑东京大学﹑不二轻金属株式会社﹑丰田自动车株式会社﹑住友电气工业株式会社﹑国立研究开发法人产业技术综合研究所﹑大成普拉斯株式会社﹑东京理科大学,研究的方向主要是钛颗粒增强﹑MgO﹑Mg2Si增强镁基复合材料。但其中有10项专利失效,3项有效,3项在审,3项授权专利在世界知识产权组织﹑韩国﹑美国﹑德国等地也申请了同族专利。

美国在我国的3件专利,其中一件授权专利是通用汽车环球科技运作有限责任公司申请的“通过挤压铸造或半固态金属成形和后热处理使用原位成形的增强相制作铝或镁基复合材料发动机缸体或其他零件的方法”的相关专利,该专利在德国﹑中国﹑美国都有同族专利。

英国在华的2件申请,一件是1987年帝国化学工业公司申请的“纤维强化的金属基复合材料”专利,但该专利在公开后一直未提实审,视为撤回已经失效。另一件专利是镁电子有限公司申请的含稀土的镁合金,该专利在以色列﹑俄罗斯﹑印度﹑日本﹑丹麦等十多个国家。

德国的马勒有限公司在2006年在中国申请了“CN1863626A制备金属基体复合材料的方法”,该专利采用触变模塑的方法Mg2Si增强镁基复合材料。在2017年由于未缴纳年费而终止,该专利在德国﹑日本﹑韩国﹑美国等分别有同族专利,可见该专利具有重要的价值。韩国的徐万强在2015年在我国申请了“抗腐蚀高强度变形纳米镁合金及其制备方法和应用”,专利获得了授权。

2.4 我国在海外专利申请分析

在镁基复合材料领域,我国从2010年开始在海外有专利申请,在海外共有19件专利,主要申请国是美国(9件),世界知识产权组织(7件),日本(2件),主要申请人是鸿富锦精密工业有限公司﹑清华大学和中北大学。重点专利列表如表3。

表3 海外申请的重点专利

2.5 在华专利技术构成分析

表4给出了在华专利的技术构成,从表4可以看出,镁基复合材料的专利申请主要为镁基复合材料及其制备方法,从专利的角度,很难将镁基复合材料和制备工艺分开,大部分的专利在申请时均以镁基复合材料及其制备方法进行申报。

表4 在华专利技术构成分析

除此之外,从IPC分类号A61L﹑C23C﹑B32B﹑C01B﹑C01B﹑C04B﹑B23K中可以看出,医用镁基复合材料领域(A61L)有43件专利,在镁基复合材料的表面处理﹑镁基复合材料增强体的改性处理领域(C23C)有37件专利,在镁基层状复合材料领域(B32B)有22件专利,在镁基复合储氢材料领域(C01B)有22件专利,在镁基复合耐火材料﹑镁基复合陶瓷材料领域有19件专利,在镁基复合材料的焊接领域(B23K)有18件专利。

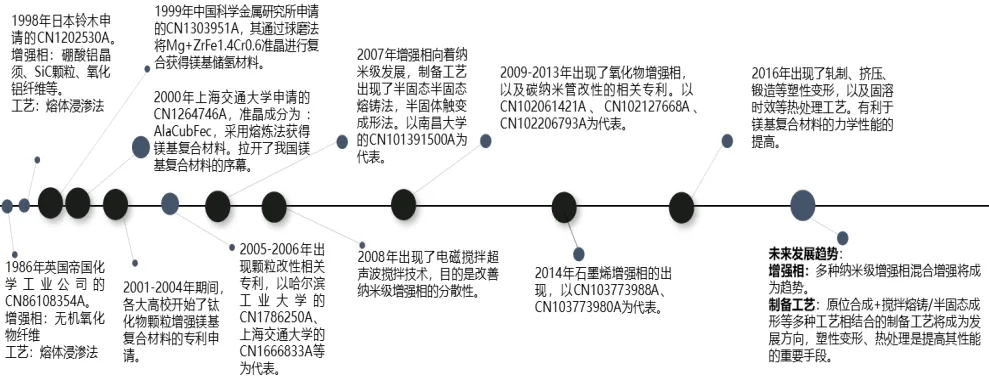

3 镁基复合材料技术发展趋势

通过对镁基复合材料的专利统计分析,能够获得镁基复合材料的技术发展路线,如图5所示。最早在我国的镁基复合材料的专利申请是帝国化学工业公司的纤维强化金属基复合材料,其增强相为无机氧化物纤维,采用的制备工艺是熔体浸渗法,十年以后,也就是在1998年,日本铃木在我国申请了以硼酸铝晶须﹑SiC颗粒﹑氧化铝纤维等增强的镁基复合材料,其采用的也是熔体浸渗法。1999年才出现本土申请,中国科学院金属研究所申请了一种镁基纳米复合储氢材料,其通过球磨法将Mg+ZrFe1.4Cr0.6复合。2000年上海交通大学申请了准晶颗粒增强镁基复合材料,准晶成分为:AlaCubFec,采用熔炼法获得镁基复合材料,这才拉开了我国镁基复合材料专利申请的序幕。2001-2004期间,镁基复合材料以原位内生含Ti﹑Si颗粒增强为主,以吉林大学的CN1375567A为代表,其主要采用的技术手段为:采用Al份﹑Ti粉﹑C粉进行混合,球磨之后进行压制﹑烧结获得预制件,将预制件加入镁基熔体中进行搅拌浇铸。由此获得TiC颗粒增强镁基复合材料,但其抗拉强度及延伸率均偏低。2005-2006年出现了颗粒改性的相关专利,如采用纳米SiC,对SiC进行预处理以及采用镀铜SiC,ZnAl2O4包覆硼酸铝晶须,采用SnO2涂覆等方式。其中以哈尔滨工业大学的CN1786250A﹑上海交通大学的CN1666833A等为代表。目的是为了提高增强相与基体的润湿性。2007年出现了以原位内生AlN﹑Al3Ti﹑B4C﹑TiB2的颗粒增强相镁基复合材料,以上海交通大学的CN101148723A﹑CN101067188A,以纳米SiC﹑碳纳米管为增强相的专利以南昌大学的CN101391500A﹑清华大学CN101130836A为代表。制备技术中出现了半固态熔铸法,半固体触变成形法,以南昌大学CN101045965A为代表。2008年清华大学首次采用了超声波改善增强相的分散度,因为增强相的尺寸逐渐向纳米级发展,纳米级的增强相在镁基体中很容易团聚,使得镁基复合材料的性能下降,超声波﹑电磁搅拌等技术能够使得增强相能够更均匀的分散。2009-2013年出现了氧化物增强相,以及以增强相碳纳米管改性的相关专利,如采用氧化钛﹑氧化硼﹑氧化铝﹑氧化镁增强的镁基复合材料,以江苏大学的CN102061421A﹑上海交通大学CN102127668A﹑重庆理工大学CN102392172A为代表。对碳纳米管的改性如在氧化铝表面气相沉积原位生成碳纳米管,以河北工业大学的CN102206793A为代表。2014年出现了新增强相—石墨烯,但石墨烯与镁的润湿性也不是很好,因此,专利申请以石墨烯的改性,以及工艺的变为主,如利用氧化镁对石墨烯进行包覆,在镁基中加入稀土元素,采用气体运送纳米级增强相等相关技术涌现。但研究人员发现,不管是增强相的改性还是制备工艺的改性,镁基复合材料的力学性能始终没有很大的提高,因此,在2016年出现了轧制﹑挤压﹑锻造以及固溶时效等塑性变形及热处理工艺,如对镁基复合材料的铸坯进行轧制变形,或者进行拉拔,之后再进行退火处理,能够显著提高其力学性能。如北京工业大学申请的CN105506426A,北京有色研究总院的CN108203783A等。近几年,多种增强相共同增强也是提高其力学性能的重要手段,如采用石墨烯与金属粉﹑金刚石颗粒与硼酸镁晶须以及稀土+石墨烯+碳纳米管等多种增强相组合增强。

图5 镁基复合材料技术发展路线图

4 结论

根据专利统计分析结果及对国内多家镁基复合材料的研究单位的调研,得出以下结论:

(1)我国镁基复合材料专利申请量呈上升趋势,但实际应用少,镁基复合材料关键技术处于研发阶段。

从中国专利申请趋势来看,我国专利申请量呈上升趋势,从专利申请的数量上看,我国已经成为镁基复合材料材料专利申请的主要申请国,而国外的专利申请量数量近几年呈下降趋势,但从非专利文献中可以看到,国外已经有很多镁基复合材料应用到螺旋桨﹑导弹尾翼等零件上,由此可知,国外镁基复合材料制备技术已经非常成熟,而我国镁基复合材料还处于研发阶段,实际应用罕见报道,也未形成有规模的产业。

(2)镁基复合材料的增强相向着纳米级发展

镁基复合材料的研究重点在于增强相及其制备工艺的研究与开发,在增强相方面,增强相的种类从准晶增强﹑晶须增强﹑钛化物颗粒﹑碳化物颗粒﹑氧化物颗粒增强发展到石墨烯和碳纳米管增强,增强相的尺寸由微米级逐渐向纳米级发展。增强的方式由单一的增强相发展至多相混合增强,如石墨烯与颗粒混合增强,碳纳米管与晶须增强等。

在制备工艺方面,由单一的粉末冶金法﹑搅拌熔铸法﹑熔体浸渗法﹑原位合成法逐渐发到多工艺相结合的复合工艺,例如,粉末冶金法与搅拌熔铸法相结合,粉末冶金法与原位合成法相结合,以及粉末冶金法与熔体浸渗法相结合,多种工艺相结合克服了单一工艺的不足之处。在常用工艺中还添加了超声波﹑电磁搅拌等先进技术,以使得增强相分散更均匀。

另外,通过塑性变形及热处理能够显著提高镁基复合材料的力学性能,因此,塑性变形﹑热处理是提高其力学性能的重要手段。