综合国家距离对中国入境旅游的影响

2022-02-22杨洋陈艳熊洛奕罗明志邱一崎

杨洋 陈艳 熊洛奕 罗明志 邱一崎

[摘 要]入境旅游在旅游发展中具有重要战略地位,而我国入境旅游发展相对滞后,甚至影响到我国服务贸易的高质量发展。旅游具有异地性特征,现有研究往往从文化距离、行政距离、地理距离或经济距离等单一距离开展研究。然而,多种距离同时影响游客决策,单一距离模型降低了距离因素的解释力,同时纳入模型又会造成共线性问题,导致现有研究结论间存在矛盾,阻碍理论发展与应用。Ghemawat提出的国家距离框架基于多种距离形成评价总体国家距离的综合国家距离,得到普遍认可。文章基于国家距离框架,整合来自世界银行数据库、霍夫斯泰德文化维度官方数据、双边地理距离数据库、世界经济论坛等相关数据,形成2006—2018年我国55个客源国入境旅游的平衡面板数据,系统分析了综合国家距离对入境游客量的主效应、非线性影响,以及客源国互联网使用率的调节作用,得到如下结论:(1)综合国家距离是影响我国入境游客量的显著变量,距离对入境游的影响是文化距离、行政距离、地理距离和经济距离的复合效应;(2)综合国家距离与入境游客量之间呈正U形关系,综合国家距离可以是入境旅游的阻碍因素,也可以是促进因素,入境游客量随着综合国家距离增加而先减少后增加;(3)客源国互联网使用率没有弱化综合国家距离的影响,反而产生极化作用,极化了综合国家距离在拐点左侧的负影响和在拐点右侧的正影响。以上发现的主要价值为:(1)增进了对距离因素在国际旅游中作用的理解,提出影响入境游客量的综合国家距离变量;(2)识别出综合国家距离与入境游客量呈现正U形关系,证实综合国家距离是细分客源国市场的新变量;(3)揭示出客源国互联网使用率对综合国家距离产生的极化效应,突出了我国采用互联网传播目的地形象的必要性和重要性。

[关键词]综合国家距离;国家距离框架;入境旅游;互联网使用率;极化效应

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2022)02-0062-14

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2022.02.011

引言

入境旅游一直备受重视[1],能拉动经济增长、促进文化传播,在旅游发展中具有重要战略地位[2]。国际旅游增长将使发展中国家受益[3]。然而相较于出境游客增速,我国入境游客增长较为滞后,2019年入境游客人次比2007年仅增长10.19%,同期出境游客人次增长313.17%1。另外,我国旅游贸易逆差2000亿美元,入境游发展停滞甚至将使我国从贸易顺差国家变成贸易逆差国家1。降低旅游服务贸易逆差已关系到我国服务贸易的高质量发展[4]。因此,扩大入境游规模,不仅有利于扩大我国旅游产业规模,也有助于优化我国服务贸易的结构。发展入境旅游的关键是科学选择重点客源国市场[5],而扩张国际市场的主要困难源于距离导致的文化、地理、行政和经济等方面的差异[6]。异地性是旅游的基本特征,决定了距离是影响游客量的关键变量[7]。旅游者对距离的感知不仅会影响旅游者对旅游目的地的认知行为和意向形成,还会影响出游决策[8]。现有研究主要从文化距离、地理距离、经济距离等方面分析了距离因素对入境旅游的影响,但研究结论并不一致。有学者认为,文化距离负向影响入境游[9];有学者发现,文化差异能吸引游客[10];有学者认为,经济距离能促进入境游发展[11-12];也有学者证明经济距离阻碍游客出游[13]。

上述研究结论间的不一致,可能是由距离因素的以下特征导致的。首先,各类距离同时影响游客目的地选择,单一距离不能完全涵盖距离因素的解释力;第二,各类距离间存在相关性,分析单一距离会导致变量遗漏问题,产生系数的有偏估计;第三,各类距离变量的属性存在差异,文化距离和地理距离是不随时间变化变量,行政距离和经济距离是随时间变化变量,同时分析时的模型较为复杂,并且数据结果难以解释。因此,采用综合距离是解决上述局限的有益尝试。此外,从研究结论的现实意义来看,采用单一距离细分客源国市场,会因影响距离的因素涵盖不全而减弱细分指标的有用性;采用多类距离同时细分客源国市场,又会因细分市场过多而增加市场细分的复杂性。因此,综合国家距离有利于探索其与入境旅游的关系形态,解决研究结论间的不一致问题,还可以提出简便有效的距离指标来细分客源国市场。

为此,本文在入境游领域引入Ghemawat提出的综合国家距离框架(cultural, administrative, geographic and economic, GAGE)[6],计算客源国与我国的综合国家距离,并分析其对入境旅游的影响。综合国家距离是多维变量[6,14],有助于解决单一距离的研究结论不能涵盖距离对旅游决策影响的问题[15]。CAGE距离框架是被广泛采用的国家距离的综合分析框架,包含文化距离、行政距离、地理距离和经济距离4个维度[6],已在多个领域被证明是分析国家间距离影响的有效框架[16]。本文借鉴现有研究,采用马氏距离公式计算出综合国家距离,进而分析其与入境游客量的关系。同时,旅游业作为服务业及信息密集型产业,对信息有着强烈的需求,互联网的发展对旅游业的发展至关重要[17]。互联网为世界互联提供了信息流通平台[18],Yang等发现互联网使用率能够负向调节文化距离对旅游流的负向影响[19]。那么,客源国互联网使用率是否弱化综合国家距离的影响?为回答这一问题,本文进一步分析客源国互联网使用率的调节作用。

综上,各类距离因素同时影响游客决策,而单一距离并不能涵盖距离因素对旅游决策的影响[20]。从距离因素特征来看,仅采用单一距离建模,可能在理论上导致研究结论间的矛盾,实践上减弱市场细分指标的有效性。为解决上述问题,本文整合来自世界银行数据库、霍夫斯泰德文化维度官方数据、雙边地理距离数据库、世界经济论坛等相关数据,基于Ghemawat的综合国家距离框架[6],采用马氏距离计算出综合国家距离,研究综合国家距离对我国入境游的影响,并分析客源国互联网使用率的调节作用。本文结论有助于缓解现有文献间的结论矛盾,有利于完善客源国市场的细分指标,还突出我国采用互联网营销目的地形象的必要性和重要性。

1 文献综述

1.1 距离因素对旅游的影响

异地性是旅游的基本特征,决定了距离是影响游客量的关键变量[7]。旅游者对距离的感知不仅会影响旅游者对旅游目的地的认知行为和意向形成,还会影响出游决策[8]。特别是对于国际旅游而言,文化距离、行政距离、地理距离和经济距离等方面的障碍是扩张国际旅游的主要困难[6],使得科学选择重点客源国市场成为发展入境旅游的关键[5]。梳理文献发现,现有文献从地理距离、文化距离、经济距离、政治距离、社会距离、心理距离等方面探讨了距离与入境游之间的关系,但研究结论存在矛盾。有学者认为文化距离负向影响入境游[9],也有学者发现文化差异能吸引游客[10];有学者认为经济距离能促进入境游发展[11-12],也有学者证明经济距离阻碍游客出游[13]。同时,单一距离并不能涵盖距离因素对旅游决策的影响[15],需要采用综合距离进一步开展研究。

地理距离是入境游研究的核心变量,尽管衡 量方式有所差异,地理距离阻碍游客出游是普遍共识[21-22]。早期入境游研究多从地理学视角出发,地理距离被视作影响入境游的核心变量,通常用球面距离、航空距离等来衡量。例如Fourie和Johan收集了200多个国家20年来的跨境旅游流量数据,证实地理距离对旅游流有负向影响[23]。Karaman以土耳其为研究对象,也指出地理距离负向影响游客量[24]。

文化距离对入境游的影响从20世纪末期开始得到重视,逐渐成为近年来的研究热点。然而,文化距离相关研究结论存在矛盾,出现“文化距离悖论”现象。有学者认为与母国文化距离较大的目的地有利于吸引旅游者[10,25];也有学者认为与母国文化距离越小的目的地越容易被游客选择[9,23]。这是因为文化差异既能吸引游客,但同时也会增加出游风险。为解决以上矛盾,周玲强和毕娟从个体和国家两个层面入手,证实文化距离与入境游之间存在倒U形关系[26];Yang等证实文化距离与国际旅游流存在非线性关系[19];Noppadol等以香港为案例地,提出新的文化距离测量方法,采用交叉验证法证实了文化距离与入境游客量之间存在非线性关系[27]。上述差异可能是因为文化距离的影响跟游客的文化背景有关,不同文化背景的游客的目的地偏好存在差异[28]。

社会距离也被用以解释距离因素对旅游的影响。社会距离可以衡量异质性群体心理和行为两方面的亲疏程度,常采用问卷调查法、行为实验法和访谈法测量,受到社会制度、经济、文化和心理因素等多方面的影响[29]。社会距离也被用来比较旅游者和目的地居民之间的差异大小[8]。国外学者发现,社会距离会负向影响游客的目的地选择[30];国内学者宋鹏燕等以中国大学生为调查对象,测量他们与不同国家居民之间的社会距离,研究结论也与上述观点一致[29]。

其他距离因素还包括行政距离、经济距离和心理距离等。就行政距离而言,行政距离是近期学界较为关注的距离因素,显著影响旅游活动[31]。就经济距离而言,有学者认为经济距离增加购物动机[11],激发旅游意愿[12],即经济距离促进旅游;也有学者发现,经济距离越小的国家,双边贸易活动更为频繁,带动了商务旅游的发展[13],即经济距离阻碍旅游。就心理距离而言,有学者探索了其对于出游决策的影响,发现游客倾向于前往与自己国家心理距离更小的目的地,因为这减少了感知不确定[32]。

总体而言,现有研究主要从单一距离角度研究距离对旅游的影响,但是研究结论间存在矛盾。这可能是由距离因素的如下特征导致的。首先,各類距离间存在相关性,分析单一距离可以规避多重共线性问题,但导致遗漏变量问题,产生系数的有偏估计;其次,各类距离的变量属性存在差异,文化距离和地理距离是不随时间变化变量,行政距离和经济距离是随时间变化变量,难以采用简单的模型统计,同时准确估计它们对入境游客量的影响,同时分析时的模型较为复杂,并且数据结果难以解释,因而现有研究以单一距离为主。然而,各类距离同时影响游客目的地选择,仅分析单一距离会降低距离对游客量的解释力。因此,采用综合距离分析距离因素对入境旅游的影响,可以更全面地理解距离与入境旅游的关系,破解现有研究结论间的矛盾困局。

1.2 综合国家距离框架:CAGE

Beckerman首次在贸易研究领域提出综合国家距离,指出企业更可能与综合国家距离较小的商家完成交易[33]。在国际管理领域,Ghemawat提出的 CAGE距离框架包含更为广泛的距离因素,识别潜在市场与现有市场之间可能存在的距离,以科学识别全球扩张中的市场机会[6]。也即,综合国家距离被认为是两国间距离的综合变量[6,14],能够较好地涵盖多种距离的复合作用。CAGE距离框架采用国家层面宏观数据测量综合国家距离,学者们往往根据研究问题的特征采用略有差异的指标测量综合国家距离。在旅游领域,Li和Katsumata采用CAGE距离框架分析了综合国家距离对旅游纪念品购买意愿的影响,采用Hofstede文化价值观计算文化距离,采用航空时间计算地理距离,采用全球治理指数计算行政距离,采用人均GDP计算经济距离,发现存在影响纪念品购买意愿的最优距离[34]。

CAGE距离框架包括文化距离、行政距离、地理距离和经济距离等4类距离,得到学界普遍认可[34]。文化距离评价国家间语言、宗教、种族、社会风俗等方面的差异,影响消费者产品偏好;行政距离评价法律体系、政治环境、贸易联盟等方面的差异;地理距离评价国家间物理距离、流通成本、交通密度、沟通网络等方面的差异;经济距离评价国家间收入水平、劳动成本、经济或市场规模、人口构成、人均GDP等方面的差异。由此可见,CAGE距离框架能够较好地将随时间变化变量(如经济距离)和不随时间变化变量(如地理距离)纳入统一分析框架,降低了分析难度。Dinner等学者采用的没有过多假设约束的马氏距离计算综合国家距离[35]。计算公式为[DISab=Ia-IbTS-1Ia-Ib],[DISab]表示国家a和国家b的综合国家距离;Ia是一个m´1的向量,包含国家a在m个维度上的得分;S是m个维度得分的方差协方差矩阵。

因此,CAGE距离框架能够反映多种距离的复合影响,增强距离对入境旅游的解释力,规避同时分析多种距离而产生的共线性问题。另外,综合国家距离可以作为细分客源国市场的距离指标,降低同时采用多种距离细分客源国市场的复杂性。综上,综合国家距离是多种距离的复合变量,可能对入境游客量产生非线性影响,因此,本文在分析综合国家距离的影响时增加估计综合国家距离二次项的影响。

1.3 互联网使用对旅游的影响

异地性会产生信息不对称,影响游客的目的地选择,而互联网使用正在改变异地性的影响。互联网为世界互联提供了信息流通平台[18],促进了国家间的信息交流,可能会调节综合国家距离的影响。旅游业作为服务业及信息密集型产业,对信息有着强烈的需求,互联网的发展对旅游业的发展至关重要[17]。Xiang等通过对美国旅游者的互联网适应状况调查发现,互联网技术的普及改变了旅游者信息搜索和旅游策划行为,使旅游者可以随时获取信息,并分享自己的旅行体验[36]。互联网的普及为旅游产品交易提供平台,丰富且及时的信息能够提升旅游者出行意愿,对旅游者行为有重要影响[37]。已有研究证实,互联网使用率促进旅游业发展[38-39]。Adeola等发现互联网使用率与旅游业之间存在U形关系[40]。同时,互联网还能调节距离的影响,可以帮助旅游者克服语言障碍和文化障碍[41],如Yang等發现互联网使用率能够负向调节文化距离对旅游流的负向影响[42]。

尽管如此,互联网可能是一把双刃剑,既可能弱化综合国家距离的影响,也可能极化综合国家距离的影响。一方面,互联网可以让旅游者提前了解目的地的相关信息,便于更新目的地知识,减少旅游者的文化陌生感,从而弱化距离带来的风险感知[43];另一方面,互联网还能使个体更容易找到立场相同群体进而远离立场不同群体,出现“茧房”现象[44],强化游客对目的地的现有知识,从而强化距离带来的风险感知。互联网能通过便利信息沟通减少距离因素产生的障碍已成为共识,本文不再深入探讨。本文重点分析互联网可能导致的综合国家距离的极化现象。群体极化现象指观点经由群体讨论之后所形成的群体态度,往往比讨论之前群体成员个人态度的平均值更趋向极端化的现象[45]。Sunstein系统阐述了群体极化理论,认为社交网络刺激了群体极化,因为网络个体用户往往会寻找与自己政治环境立场相同的群体,而远离那些与自己意识形态不同的群体[44]。Yardi等发现,以Twitter为代表的社交网络存在普遍的群体极化现象[46]。这是因为,互联网的虚拟性和匿名性会放大群体极化现象[47]。同样,新冠疫情伊始,我国面临着冰火两重天似的国内外网络舆论环境,互联网极化现象已对我国目的地形象产生了重要影响,其背后机理却鲜有探讨。因此,本文通过引入客源国互联网使用率作为调节变量,来回答互联网使用是弱化还是极化距离对入境游客量的影响。

综上,距离是旅游研究中的关键变量,现有研究主要从地理距离、文化距离、经济距离、政治距离、社会距离和心理距离等角度研究距离对旅游的影响,其结论并不一致,产生应用障碍。这可能是因为距离因素的影响具有同时性、相关性和量纲差异性等特点。尽管从单一距离分析能够增进知识积累,但决定游客目的地选择的是多种距离的综合效果[48-49]。采用Ghemawat提出的CAGE框架通过评价综合国家距离,识别全球扩张中的市场机会,有助于有效缓解现有研究结论间的矛盾。因此,本文基于CAGE距离框架采用马氏距离计算得出综合国家距离,分析其对我国入境游的影响,并分析客源国互联网使用率的调节作用。

2 研究设计

2.1 样本选择

限于数据可得性,本文收集到2006—2018年我国55个客源国的相关数据,形成平衡面板数据。客源国包括日本、韩国、马来西亚、菲律宾、新加坡、美国、加拿大、墨西哥、英国、法国、德国、俄罗斯、阿根廷、巴西、智利、澳大利亚、新西兰、摩洛哥等国,占我国入境游客量的90%,覆盖大多数游客的来源国。

2.2 模型、变量与数据说明

本文重点研究综合国家距离对我国入境旅游量的影响。国家间的子距离存在相关性,且方差较大,本文借鉴Dinner等学者采用的没有过多假设约束的马氏距离计算综合国家距离,用DIS表示[35]。综合国家距离计算公式为[DISab=Ia-IbTS-1Ia-Ib],[DISab]表示国家a和国家b的综合国家距离;Ia是一个m´1的向量,包含国家a在m个维度上(文化、行政、地理和经济维度)的得分;S是m个维度得分的方差协方差矩阵;T表示转置。

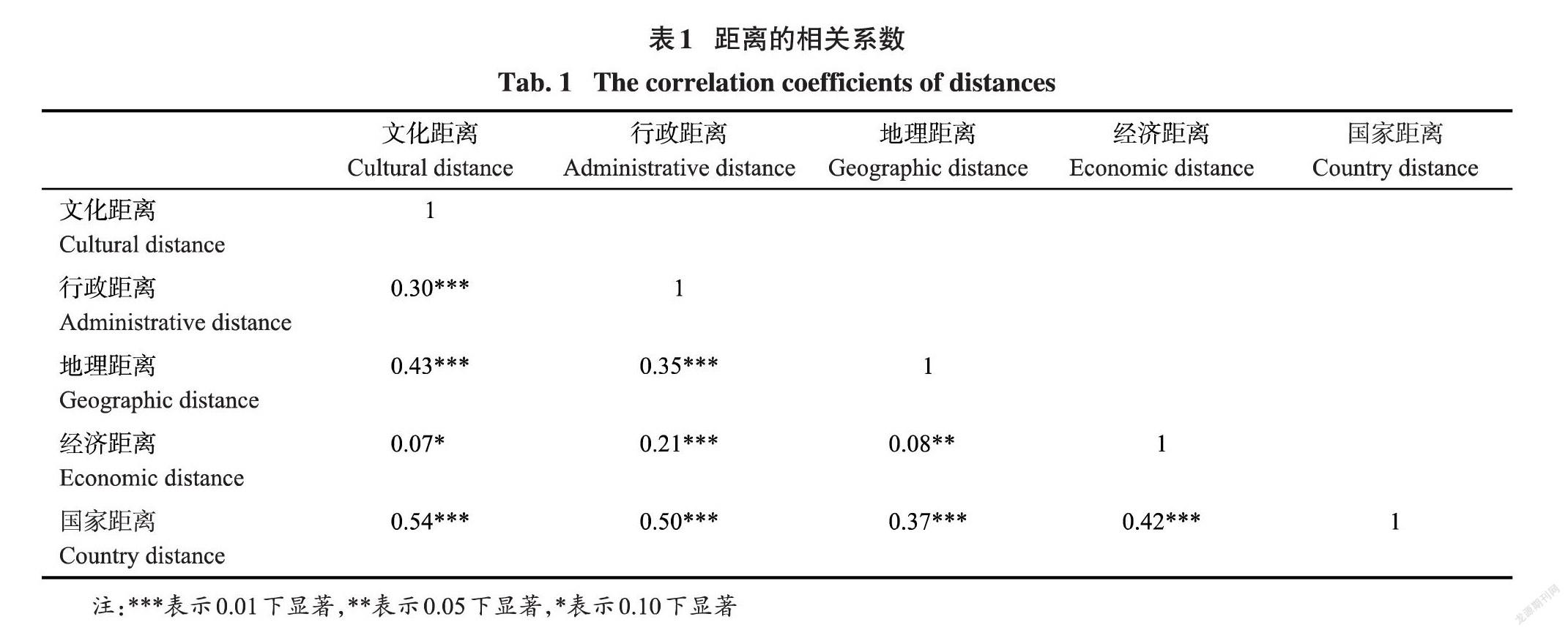

本文将采用马氏距离计算得出的综合国家距离与文化距离、行政距离、地理距离和经济距离进行相关分析。如表1所示,综合国家距离与文化距离、行政距离、地理距离和经济距离均显著正相关,与文化距离的相关程度最大(相关系数为0.54),其次是行政距离(相关系数为0.50),然后是经济距离(相关系数为0.42),最后是地理距离(相关系数为0.37);同时,4类距离之间也显著相关。距离间相关性较高,使得同时估计4类距离对入境游客量的影响存在共线性问题,造成最小二乘估计(ordinary least square, OLS)系数有偏;仅估计单一距离的作用又会忽视其他距离的影响,降低距离对游客量的解释力。同时,文化距离和地理距离是不随时间变化变量,行政距离和经济距离是随时间变化变量,难以采用简单的模型统计同时准确估计它们对入境游客量的影响。综上,借鉴CAGE距离框架计算综合国家距离,可采用相对简便的固定效应模型同时分析4类距离的复合影响,提升距离对入境游客量的解释力,形成客源国市场细分的新指标。

由图1可见,我国与主要国家的综合国家距离并非稳定不变,且存在国别差异。从距离大小来看,日本与我国地理和文化距离较近,但综合国家距离大于与我国地理和文化距离较远的德国;从距离波动来看,我国与美国、日本、英国的综合国家距离波动较大,与韩国、法国、德国的综合国家距离波动相对较小。这反映了近年来我国与主要国家的外交关系和经贸关系的情况及其变动,因此,采用单一距离、忽略多种距离的复合影响,可能导致数据分析结果不稳定或难以解释。结合各类距离间的相关性、综合国家距离差异性和波动性,本文认为与单一距离相比,综合国家距离能够更全面、更动态地刻画非惯常环境对国际旅游的影响。

衡量入境旅游需求最常用的指标是入境旅游人数和入境旅游收入。然而,由于入境旅游收入数据未区分具体客源国,同时入境旅游人数被重复记录的几率较低,能较好地反映入境旅游情况,因此,本文采用世界银行数据库中的包括休闲旅游和商务旅游游客人数的中国入境旅游人数衡量入境旅游需求。根据旅游需求理论,国际旅游需求的影响因素包括:旅游者收入、旅游价格、营销手段、政策与特殊事件等[50]。Lim梳理1961—1994年期间的文献,总结出影响国际旅游需求的因素还有人口属性、旅游成本、旅游吸引力等[51]。为剔除其他变量的干扰,本文将客源国人口数量、人均GDP、对目的地国的贸易依赖等客源国因素,以及目的地国价格水平、人均GDP等目的地国因素作为控制变量。由于Hausman检验支持固定效应模型,不随时间变动的干扰变量影响会被模型排除,因此,本文研究模型未显性纳入不随时间变化的变量。人口和收入因素显著影响旅游消费水平[52],本文控制客源国人口数量和人均GDP,分别用POP和GDP表示。目的地价格水平和汇率水平影响目的地选择[50],本文采用世界银行数据库中根据汇率水平调整的价格指数,用PRICE表示。计算公式为PRICEcn=(CPIcn/ERcn)/(CPIi/ERi);CPIcn和ERcn表示中国的价格指数和汇率水平,CPIi/ERi表示客源国的价格指数和汇率水平。旅游环境发展水平显著影响目的地选择[53],中国经历长期高速发展,旅游相關软硬件水平得到大幅改善,本文采用中国人均GDP控制旅游环境改善对入境游客量的影响,用GDP_CHN表示。双边贸易会影响双边旅游,本文通过控制贸易相互依存度[54],计算方式为客源国从目的地国的进口贸易额与客源国GDP的比值来衡量,用TRADE表示。鉴于重大事件影响旅游目的地选择,由于面板模型会同时估计不同截面和时间的影响,因此,本文额外控制国际特别重大影响事件的年份。2008年的世界金融危机对入境游客收入产生重大影响,发生在数据期间内。考虑其影响的延续性,本文同时增加控制2008年和2009年的影响。为了佐证控制的恰当性,在模型M8中增加控制2012年,分别用YEAR2008、YEAR2009和YEAR2012表示。为了剔除变量量纲差异的干扰,本文对连续变量进行对数变换。本文在模型中同时加入对数变换后的综合国家距离的二次项,表示为In(DIS)2。如上文所述,客源国互联网使用率可能调节综合国家距离的影响,因而本文将客源国互联网使用率与综合国家距离的一次项和二次项的交互项纳入模型,表示为lnDIS×lnINTERNET和(lnDIS)2×lnINTERNET。最终模型公式如下:

[lnTourism=α0+β1lnDISit+β2(lnDISit)2+β3lnPOPit+β4GDPit+β5PRICEit+β6TRADEit+β7CDP_CHNt+β8YEAR2008+β9YEAR2009+β10YEAR2012+β11lnDISit×lnINTERNET+β12(lnDISit)2×lnINTERNET+ε]

3 研究过程

3.1 变量描述

表2为变量描述统计,其数据均来源于权威数据库,或根据权威数据库数据计算而得。

3.2 模型检验与估计方法选择

本文研究数据为我国与55个客源国2006—2018年的面板数据,适合面板模型。面板模型包含不变系数模型、变截距模型、变系数模型3类[55],本文重点并不在于各个客源国之间的差异,而在于综合国家距离的影响,宜采用固定效应模型[56]。Hausman检验结果也支持采用固定效应模型。

3.3 综合国家距离对我国入境游客量的影响

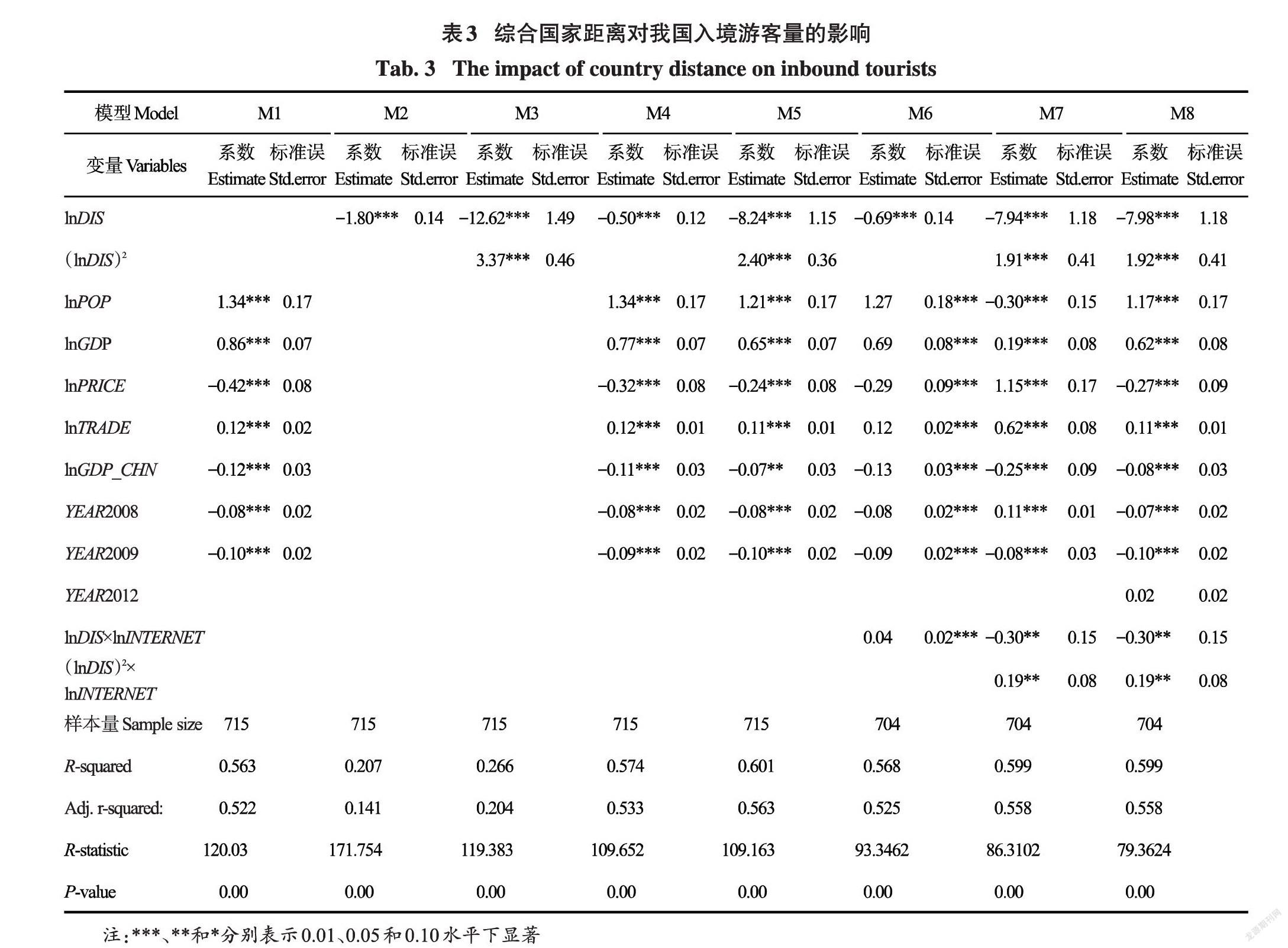

为了细致分析变量间关系,本文逐步纳入各类变量,具体数据分析结果请见表3。M1分析控制变量的影响,检验控制变量选择的合理性; M2至M5分析综合国家距离(DIS)的主效应,分析综合国家距离一次项和二次项的影响; M6和M7分析客源国互联网使用率(INTERNET)的调节作用,分析客源国互联网使用率对综合国家距离一次项和二次项交互作用的影响;M8增加控制2012年,YEAR2012不显著(β=0.02,p=0.37),佐证了通过控制2008年和2009年以控制2008年国际金融危机影响的恰当性。

M1结果显示,客源国人口(POP)、客源国人均GDP(GDP)、客源国对目的地国的贸易依赖(TRADE)均显著正向影响入境游客量,汇率调整后的目的地国价格水平(PRICE)、目的地国人均GDP(GDP_CHN)、金融危机(YEAR2008和YEAR2009)均显著负向影响入境游客量。上述变量的方差膨胀系数(VIF)依次为1.35、7.60、1.13、6.87、1.30、1.12、1.07,均小于10,说明共线性干扰较小。客源国人口、客源国人均GDP、客源国对目的地国的贸易依赖、目的地国价格水平和金融危机的影响方向与现有研究一致,符合基本常识。目的地国人均GDP负向影响入境游客量可能是因为目的地国人均GDP更高,旅游服务相关成本增加,进而提升旅游成本,降低入境游客数量。因此,本文控制变量较为恰当,能够起到剔除其他相关变量干扰的作用。

M2为综合国家距离一次项的主效应,不考虑控制变量时,对入境游客量的影响显著为负(β1= -1.80,p<0.01);M4增加考虑控制变量的影响,综合国家距离依然显著负向影响入境游客量(β1=-0.50,p<0.01)。综合国家距离的VIF值为1.16,其他控制变量的VIF值依次为1.36、8.01、1.13、7.42、1.31、1.12、1.08,均小于10,说明共线性干扰较小。因此,综合国家距离显著影响入境游客量,整体呈现负相关关系。M3纳入综合国家距离的二次项,不考虑控制变量时,综合国家距离的二次项显著为正(β2=3.37,p<0.01)、一次项显著为负(β1=-12.62,p<0.01);M5在M3基础上纳入控制变量,综合国家距离的二次项依然显著为正(β2=2.40,p<0.01)、一次项显著为负(β1=-8.24,p<0.01)。比较M1至M5的模型拟合优度R2,M4的R2和调整后R2大于M1和M2,说明纳入综合国家距离提升了模型的解释力;M5的R2和调整后R2大于M1、M3和M4,说明纳入综合国家距离二次项能够提升模型的解释力。综上,综合国家距离与入境游客量为二次关系,即正U形关系;随着综合国家距离的增大,综合国家距离对入境游客量影响先为负后为正(图2)。

综合国家距离与我国入境游客量间的正U形关系说明,综合国家距离既可以是入境游客量的边际弱化因素,也可以是入境游客量的边际促进因素,依赖于综合国家距离在拐点左侧还是右侧。本文根据二次方程对称轴计算公式,得出对称轴为5.56,其分位数约为71%。当客源国与我国综合国家距离小于5.56时,综合国家距离增加会减少入境游客量;当综合国家距离大于5.56时,综合国家距离增加会增加入境游客量。本文采用2018年数据识别出对称轴两侧的国家。在正U形对称轴左侧,与我国的综合国家距离由小到大的国家依次为越南(2.99)、捷克(3.87)、印度尼西亚(3.97)、保加利亚(4.09)、孟加拉国(4.13)、泰国(4.15)、俄罗斯(4.15)、立陶宛(4.26)、德国(4.30)、瑞士(4.40)、卢森堡(4.42)、匈牙利(4.66)、韩国(4.69)、新西兰(4.81)、马来西亚(4.81)、新加坡(4.83)、拉脱维亚(4.84)、加拿大(4.88)、爱尔兰(4.94)、特立尼达和多巴哥(4.97)、摩洛哥(4.99)、意大利(5.00)、英国(5.00)、印度(5.03)、土耳其(5.04)、墨西哥(5.08)、荷兰(5.09)、西班牙(5.09)、秘鲁(5.10)、克罗地亚(5.11)、马耳他(5.13)、萨尔瓦多(5.14)、哥伦比亚(5.14)、美国(5.15)、奥地利(5.15)、丹麦(5.22)、瑞典(5.25)、波兰(5.28)、日本(5.28)、罗马尼亚(5.29)、巴西(5.30)、阿联酋(5.30)、澳大利亚(5.50)、比利时(5.53)和芬兰(5.54);在正U形对称轴右侧,与我国的综合国家距离由小到大的国家依次为菲律宾(5.67)、斯洛伐克(5.71)、挪威(5.74)、法国(5.83)、希腊(5.85)、乌拉圭(6.09)、巴基斯坦(6.20)、智利(6.3)、阿根廷(6.49)和葡萄牙(6.75)。

3.4 4类距离对入境游客量的影响

结合综合国家距离的具体数值及其与文化距离、行政距离、地理距离和经济距离的相关性可以看出,单一距离并不主导综合距离的大小。为进一步区别综合国家距离和4类距离的影响差异,本文分别分析4类距离对入境游客量的影响,具体见表4中模型M9到M16。由于文化距离和地理距离不随时间变化,本文采用随机效应模型分析;行政距离和经济距离随时间变化,本文采用固定效应模型分析。文化距離(β=-1.97,p<0.01)、行政距离(β= -0.68,p<0.01)、地理距离(β=-1.40,p<0.01)与入境游客量的一次关系显著为负。经济距离与入境游客量的关系不显著,这可能是因为经济距离与人均GDP存在共线性;删除控制变量后,经济距离的一次项显著负向影响入境游客量(β=-0.083,p<0.01)。行政距离的二次项对入境游客量影响显著(β=0.44,p<0.01)。因此,从各类距离来看,文化距离、行政距离、地理距离和经济距离对我国入境游客量的影响不够稳健,并出现难以解释的结果。这可能是因为,4类距离同时影响入境游客量,并存在复杂的交互作用,仅分析单一距离则会忽视其他距离因素的影响,降低模型的解释力;如果同时将各类距离纳入模型,又会出现多重共线性问题。因此,采用综合国家距离分析是一种有益尝试,数据分析结果较为稳健,并产生客源国市场细分的新指标。

3.5 互联网使用率的调节作用

本文将综合国家距离与互联网使用率的交互项加入模型中,进一步分析客源国互联网使用率如何调节综合国家距离对我国入境游客量的影响,结果请见表3中的模型M6和M7。M6仅增加客源国互联网使用率与综合国家距离一次项的交互项,结果显示lnDIS×lnINTERNET的系数显著(β=0.04,p<0.01),说明互联网使用率会调节综合国家距离的影响。由于综合国家距离与入境游客量存在正U形关系,因此,M8增加考虑互联网使用率与综合国家距离二次项的交互作用,结果显示(lnDIS)2×lnINTERNET的系数显著为正(β=0.19,p<0.05)、lnDIS×lnINTERNET的系数显著为负(β=-0.30,p<0.05)。这证明互联网使用率会调节综合国家距离对入境游客量的影响。Haans和Pieters[57]在分析U形关系的调节作用时,指出二次项系数为正且二次项与调节变量系数为正时,U形曲线会更加陡峭。本文中(lnDIS)2和(lnDIS)2×lnINTERNET的系数均显著为正,说明客源国互联网使用率的调节作用使得U形曲线更加陡峭。也就是,客源国互联网使用率极化了综合国家距离在拐点左侧的负影响和在拐点右侧的正影响,与“茧房”现象一致[44]。整体上,互联网使用增加了综合国家距离产生负向边际影响的国家数量。综上,互联网的发展不仅没有弱化综合国家距离的影响,反而极化综合国家距离的影响。

4 结束语

4.1 研究结论

近年来,我国入境旅游增长滞后,不仅影响旅游产业收入,甚至关系到我国服务贸易结构的优化[5],成为我国旅游实践和研究的热点问题。异地性是旅游的基本特征,距离是影响旅游的关键变量。然而,现有研究主要从单一距离探索距离因素对旅游的影响,研究结论间存在矛盾,且单一距离并不能涵盖距离因素的复合影响[20]。为此,本文从综合国家距离角度,分析距离对我国入境游客量的影响。主要发现如下。

首先,借助CAGE距离框架,本文计算出影响我国入境旅游的综合国家距离,增进对距离因素影响入境游客量的理解。本文基于CAGE距离框架[49],借鉴Dinner等学者计算综合距离的方法[35],利用文化、行政、地理和经济等国家层面的二手数据测量综合国家距离。

其次,综合国家距离与我国入境游客量呈现正U形关系。客源国到我国的游客量先随综合国家距离的增加而减少,到达拐点后随综合国家距离的增加而增加。因此,综合国家距离既可以是入境旅游的阻碍因素,也可以是入境旅游的促进因素,取决于综合国家距离在拐点的右侧还是左侧。对于综合国家距离小于拐点的国家,随着综合国家距离增加到我国入境旅游量边际减少;对于综合国家距离大于拐点的国家,随着综合国家距离增加到我国入境旅游量边际增加。

最后,客源国互联网使用率会调节综合国家距离对入境游客量的影响,产生极化作用。客源国互联网使用率使综合国家距离与入境游客量的U形曲线更加陡峭,极化了综合国家距离在拐点左侧的负影响和在拐点右侧的正影响,符合互联网中的“茧房”现象[44]。也就是,互联网的发展不仅没有弱化综合国家距离的影响,反而极化综合国家距离的影响。

4.2 研究价值

本文借鉴CAGE距离框架探索了综合国家距离对我国入境游客量的影响,提出计算综合国家距离的具体方法,证明综合国家距离与入境游客量的正U形关系,发现了客源国互联网使用率导致综合国家距离影响的极化现象。具有以下研究意义。

第一,本文从综合国家距离角度研究距离对入境游的影响,增进综合距离对入境旅游影响的认识,识别出我国旅游产业国际化发展的机遇和挑战。现有研究主要聚焦于地理和文化距离对入境旅游的影响,并且结论存在矛盾。本文引入GACE距离框架到入境游研究领域,分析综合国家距离对我国入境游的影响,增加了理解距离对我国入境旅游影响的新视角,推进了距离因素在入境旅游中的认识。与分析单一距离的影响相比,综合国家距离能够整体考虑多种距离的综合作用,克服单一距离分析导致的遗漏变量问题,以及多类距离同时分析的共线性问题。异地性是旅游的基本特征,决定了距离是影响游客量的关键变量[7]。通过分析综合国家距离对入境游客量的影响,从更抽象的层次增进了对距离影响的认识。同时,研究结果还为我国旅游业识别入境游市场机会提供了新的距离分析框架。

第二,本文识别出综合国家距离与入境游客量之间呈现正U形关系,刻画了综合国家距离与入境游客量的非线性关系,证明综合距离可以作为细分我国客源国市场的重要变量。采用单一距离的客源国市场细分,会因影响因素涵盖不全降低客源国市场细分的有效性;采用多类距离同时细分客源国市场,又会因细分市场过多增加复杂性。通过计算综合国家距离,有助于优化客源市场细分效果。这对我国目的地营销提供了理论借鉴,对于综合国家距离在拐点左侧的国家,应重点缓解综合国家距离产生的阻碍力;而对于综合国家距离在拐点右侧的国家,应挖掘并强化综合国家距离产生的吸引力。

第三,本文识别出互联网使用率在综合国家距离影响入境游客量过程中的极化作用,增进了对综合国家距离影响的边界条件的认识,突出了采用互聯网传播我国目的地形象的必要性和重要性。距离产生的异地性可能产生信息不对称,进而影响游客的目的地选择。理想状况下,互联网的发展使得国家间的信息传递更便利,有助于弱化信息不对称的影响。然而,就综合距离对入境游客量的影响而言,客源国互联网使用率却产生了相反的效果,产生了极化现象。这也从侧面解释了新冠疫情伊始,境内外对于我国目的地形象网络舆论的冰火两重天现象。因此,仅依靠互联网带来的便利塑造我国目的地形象还远远不够,需加强传播内容管理和传播网络优化来突破互联网“茧房”,弱化负面的极化现象、强化正面的极化现象。

4.3 研究不足

本文存在以下研究局限,后续研究可以进一步完善。首先是目的地国的局限,本文从我国入境游角度分析综合国家距离对入境游客量的影响。其结论是否能推广到其他国家还需要进一步验证;其次是客源国方面的局限,尽管本文中的55个客源国覆盖了我国入境游客总量的90%以上,但仅占客源国总量的一少部分,随着数据可得性进一步提升,未来研究可以覆盖更多客源国。第三是研究数据方面的局限,本文采用国家间客观距离数据分析综合国家距离对入境旅游的影响,而游客的主观感知距离可能跟客观的综合国家距离存在差异[33],未来研究可以基于CAGE距离框架分析客源国游客的感知距离对出境目的地选择的影响。第四是调节变量考虑不全面,限于篇幅本文仅考虑了客源国互联网使用率的调节作用,可能还存在其他重要调节变量,后续研究将继续探索。

参考文献(References)

[1] 吴良平, 张健. "一带一路"背景下入境客流集聚市场供给特征研究[J]. 旅游学刊, 2018, 33(7): 40-51. [WU Liangping, ZHANG Jian. Research on the supply characteristics of the concentrated markets of inbound tourist flows under the background of “The Belt and Road”[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(7): 40-51.]

[2] NARAYAN P K, NARAYAN S, PRASAD A, et al. Tourism and economic growth: A panel data analysis for Pacific Island countries[J]. Tourism Economics, 2010, 16(1): 169-183.

[3] CHANG C L, KHAMKAEW T, MCALEER M. IV estimation of a panel threshold model of tourism specialization and economic development[J]. Tourism Economics, 2010, 18(1): 5-41.

[4] 裴长洪, 刘洪愧. 中国外贸高质量发展: 基于习近平百年大变局重要论断的思考[J]. 经济研究, 2020,55(5): 4-20. [PEI Changhong, LIU Hongkui. The high-quality development of Chinese foreign trade enlightened by Xi Jinpings important judgment on the profound changes in a century[J]. Economic Research Journal, 2020, 55(5): 4-20.]

[5] 王克军. 主要客源国对中国入境旅游市场的贡献分析[J]. 旅游学刊, 2017, 32(1): 32-41. [WANG Kejun. Contribution analysis of inbound tourist source market in China[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(1): 32-41.]

[6] GHEMAWAT P. Distance still matters: The hard reality of global expansion[J]. Harvard Business Review, 2001, 79(8): 137-147.

[7] WALMSLEY D J, JENKINS J M. Cognitive distance: A neglected issue in travel behavior[J]. Journal of Travel Research, 1992, 31(1): 24-29.

[8] 曹晶晶, 章錦河, 周珺, 等. “远方”有多远?——感知距离对旅游目的地选择行为影响的研究进展[J]. 旅游学刊, 2018, 33(7): 103-118. [CAO Jingjing, ZHANG Jinhe, ZHOU Jun, et al. How far is “Far”? Progress and implications in tourism and cognitive distance research[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(7): 103-118.]

[9] NG S I, LEE J A, SOUTAR G N. The influence of cultural similarity and individual factors on visitation[J]. Team Journal of Hospitality & Tourism, 2009, 6(1): 68-81.

[10] 姚利民, 肖霞, 余凯丽. 文化亲近对双边跨境旅游影响的实证研究——以中国为例[J]. 浙江工业大学学报(社会科学版), 2015, 14(4): 391-397; 458 [YAO Limin, XIAO Xia, YU Kaili. An empirical study on cultural proximity and bilateral cross-border tourism: Based on Chinese data[J]. Journal of Zhejiang University of Technology(Social Science Edition), 2015, 14(4): 391-397; 458.]

[11] ARITA S, EDMONDS C, CROIX S L, et al. Impact of approved destination status on Chinese travel abroad: An econometric analysis[J]. Tourism Economics, 2011. Doi: 10.5367/te.2011.0076.

[12] RYU J S, DECOSTA J N P L, ANDÉHN M. From branded exports to traveler imports: Building destination image on the factory floor in South Korea[J]. Tourism Management, 2016, 52: 298-309.

[13] 明秀南, 阎虹戎, 冼国明. 中国OFDI的Linder假说: 基于二元边际的视角[J]. 世界经济研究, 2019, (1): 70-80; 136. [MING Xiunan, YAN Hongrong, XIAN Guoming. A Linder hypothesis for Chinas outward foreign direct investment: The intensive and extensive margin[J]. World Economy Studies, 2019, (1): 70-80; 136.]

[14] DOW A, KARUNARATNA A. Developing a multidimensional instrument to measure psychic distance stimuli[J]. Journal of International Business Studies, 2006, 37(5): 578-602.

[15] ANKOMAH P K, CROMPTON J L, BAKER D A. A study of pleasure travelers' cognitive distance assessments[J]. Journal of Travel Research, 1995, 34(2): 12-18.

[16] BERRY H, GUILL É N M F, ZHOU N. An institutional approach to cross-national distance[J]. Journal of International Business Studies, 2010, 41(9):1460-1480.

[17] 王文皓. 移动互联网普及率对出境旅游的影响[D]. 北京: 对外经济贸易大学, 2018. [WANG Wenhao. Mobile Internet Penetration’s Influence on Outbound Tourism: Panel Data Evidence[D]. Beijing: University of International Business and Economics, 2018.]

[18] PETERSON R A, BALASUBRAMANIAN S, BRONNENBERG B J. Exploring the implications of the internet for consumer marketing[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 1997, 25(4): 329-346.

[19] YANG Y, LIU H, LI X. The world is flatter? Examining the relationship between cultural distance and international tourist flows[J]. Journal of Travel Research, 2019, 58(2): 224-240.

[20] MONTELLO D R. The measurement of cognitive distance: Methods and construct validity[J]. Journal of Environmental Psychology, 1991, 11(2): 101-122.

[21] 保繼刚. 引力模型在游客预测中的应用[J]. 中山大学学报(自然科学版), 1992, 31(4): 133-136. [BAO Jigang. An application of gravity model in tourist forecasting [J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni, 1992, 31(4): 133-136.]

[22] 郭为. 入境旅游: 基于引力模型的实证研究[J]. 旅游学刊, 2007, 22(3): 30-34. [GUO Wei. Inbound tourism: An empirical research based on gravity model of international trade [J]. Tourism Tribune, 2007, 22(3): 30-34.]

[23] FOURIE J, SANTANA-GALLEGO M. The impact of mega-sport events on tourist arrivals[J]. Tourism Management, 2011, 32(6): 1364-1370.

[24] KARAMAN A S. The pernicious impact of visa restrictions on inbound tourism: The case of Turkey[J]. Turkish Studies, 2016, 17(3): 502-524.

[25] MCKERCHER B, SO-MING B C. Cultural distance and participation in cultural tourism[J]. Pacific Tourism Review, 2001, 5(1): 23-32.

[26] 周玲强, 毕娟. 文化距离对国际旅游目的地选择行为的影响: 以中国入境游市场为例[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2017, 47(4): 130-142. [ZHOU Lingqiang, BI Juan. The influence of cultural distance on international tourism destination choices: A case study of Chinese inbound tourism market[J]. Journal of Zhejiang University (Humanities and Social Sciences Edition), 2017, 47(4): 130-142.]

[27] MANOSUTHI N, LEE J S, HAN H. Impact of distance on the arrivals, behaviours and attitudes of international tourists in Hong Kong: A longitudinal approach[J]. Tourism Management, 2020, 78(6): 1-26.

[28] 杨旸, 刘宏博, 李想. 文化距离对旅游目的地选择的影响——以日本和中国大陆出境游为例[J]. 旅游学刊, 2016, 31(10): 45-55. [YANG Yang, LIU Hongbo, LI Xiang (Robert). The Influences of national cultural distance on international destination choice of Japanese and Chinese residents[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(10): 45-55.]

[29] 宋鹏燕, 陈亚颦, 王珍茜, 等. 基于社会距离的电影媒体对旅游业的影响——以中、印、韩为例[J]. 对外经贸, 2015(2): 60-63. [SONG Pengyan, CHEN Yapin, WANG Zhenxi, et al. The impact of film media based on social distance on tourism[J]. Foreign Economic Relations & Trade, 2015(2): 60-63.]

[30] TASCI A D A. Social distance: The missing link in the loop of movies, destination image, and tourist behavior?[J]. Journal of Travel Research, 2009, 47(4): 494-507.

[31] BEUGELSDIJK S, NELL P C, AMBOS B. When do distance effects become empirically observable? An investigation in the context of headquarters value creation for subsidiaries[J]. Journal of International Management, 2017, 23(3): 255-267.

[32] BROWN L. Tourism: A catalyst for existential authenticity[J]. Annals of Tourism Research, 2013, 40: 176-190.

[33] BECKERMAN W. Distance and the pattern of inter-European trade[J]. The Reviews of Economics and Statistics, 1956, 38(1): 31-40.

[34] LI X, KATSUMATA S. The impact of multidimensional country distances on consumption of specialty products: A case study of inbound tourists to Japan[J]. Journal of Vacation Marketing, 2019. Doi: 10.1177/1356766719842280.

[35] DINNER I M, KUSHWAHA T, STEENKAMP J B E M. Psychic distance and performance of MNCs during marketing crises[J]. Journal of International Business Studies, 2018. Doi: 10.1057/S41267-018-0187-z.

[36] XIANG Z, WANG D, OLEARY J T, et al. Adapting to the internet: Trends in travelers’use of the web for trip planning[J]. Journal of Travel Research, 2015, 54(4): 511-527.

[37] 馬卫, 李俊楼. 移动互联网时代旅游业发展趋势分析与思考[J]. 电子商务, 2013 (5): 22-23. [MA Wei, LI Junlou. Analysis and thinking on the development trend of tourism in the era of mobile internet[J]. E-Business Journal, 2013 (5): 22-23.]

[38] BOES K, BUHALIS INVESINI A. Smart tourism destinations: Ecosystems for tourism destination competitiveness[J]. International Journal of Tourism Cities, 2016, 2(2): 108-124.

[39] XIANG Z, FESENMAIER D R. Big Data Analytics, Tourism Design and Smart Tourism[M]. Berlin: Springer International Publishing, 2017: 299-307.

[40] ADEOLA O, EVANS O. Digital tourism: Mobile phones, internet and tourism in Africa.[J]. Tourism Recreation Research, 2019. Doi: 10.1080/02508281.2018.1562662.

[41] SU X. Internet thinking and reengineering strategy of traditional tourism enterprises[C]// 2nd International Conference on Culture, Education and Economic Development of Modern Society (ICCESE). Moscow: Atlantis Press, 2018: 1189-1196.

[42] YANG Y, LIU H, LI X R, et al. A shrinking world for tourists? Examining the changing role of distance factors in understanding destination choices[J]. Journal of Business Research, 2018, 92(11):350-359.

[43] MONEY R B, CROTTS J C. The effect of uncertainty avoidance on information search, planning, and purchases of international travel vacations[J]. Tourism Management, 2003, 24(2): 191-202.

[44] 凯斯·R. 桑斯坦. 极端的人群:群体行为的心理学[M]. 尹宏毅, 郭彬彬, 译. 北京: 新华出版社, 2010: 102-105. [SUNSTEIN K R. Going to Extremes: How Like Minds Unite and Divide[M]. YIN Hongyi, GUO Binbin, trans. Beijing: Xinhua Publishing House, 2010: 102-105.]

[45] MYERS D G, LAMM H. The group polarization phenomenon[J]. Psychological Bulletin, 1976, 83(4): 602-627.

[46] YARDI S, BOYD D. Dynamic debates: An analysis of group polarization over time on twitter[J]. Bulletin of Science, Technology & Society, 2010, 30(5): 316-327.

[47] SIA C L, TAN B C Y, WEI K K. Group polarization and computer-mediated communication: Effects of communication cues, social presence, and anonymity[J]. Information Systems Research, 2002, 13(1): 70-90.

[48] DOW D, KARUNARATNA A. Developing a multidimensional instrument to measure psychic distance stimuli[J]. Journal of International Business Studies, 2006, 37(5): 578-602.

[49] BROCK K U, JOHNSON J E, ZHOU J Y. Does distance matter for internationally-oriented small firms?[J]. Industrial Marketing Management, 2011, 40(3): 384-394.

[50] CROUCH G I. The study of international tourism demand: A survey of practice[J]. Journal of Travel Research, 1994, 32(4): 41-55.

[51] LIM C. Review of international tourism demand models[J]. Annals of Tourism Research, 1997, 24(4): 835-849.

[52] 王欣, 庞玉兰. 海南省入境旅游客源地需求影响因素研究[J]. 中外企业家, 2012(7): 33-34. [WANG Xin, PANG Yulan. Research on the factors influencing the demand of inbound tourist sources in Hainan province[J]. Chinese & Foreign Entrepreneurs,2012(7): 33-34.]

[53] 蔣依依, 刘祥艳, 宋慧林. 出境旅游需求的影响因素——兼论发展中经济体与发达经济体的异同[J]. 旅游学刊, 2017, 32(1): 12-21. [JIANG Yiyi, LIU Xiangyan, SONG Huilin. Influencing factors of outbound tourism and their different functions in developing and developed economies[J].Tourism Tribune, 2017, 32(1): 12-21.]

[54] 谭祖谊. 外贸依存度、相互依存度、经济开放度的比较分析[J]. 国际贸易问题, 2005(11): 12-16. [TAN Zuyi. Comparable analysis on the trade dependence rate, economy interdependence rate and economy opening degree[J]. Journal of International Trade, 2005(11): 12-16.]

[55] 高铁梅. 计量经济分析方法与建模[M]. 北京: 清华大学出版社, 2020: 142-176. [GAO Tiemei. Econometric Analysis Method and Modeling[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2020: 142-176.]

[56] 李子奈, 潘文卿. 计量经济学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2005: 311-318. [LI Zinai, PAN Wenqing. Econometrics[M]. Beijing: Higher Education Press, 2005: 311-318.]

[57] HAANS R F J, PIETERS C, HE Z L. Thinking about U: Theorizing and testing U-and inverted U-shaped relationships in strategy research[J]. Strategic Management Journal, 2016, 37(7): 1177-1195.

The Influence of Comprehensive Country Distance on Chinese Inbound Tourism:

An Empirical Study on the CAGE Distance Framework

YANG Yang1, CHEN Yan1,2, XIONG Luoyi1, LUO Mingzhi1, QIU Yiqi1

(1. Tourism School, Sichuan University, Chengdu 610065, China; 2. Merchants and Investment Promotion Bureau,

Nanchuan District, Chongqing 408400, China)

Abstract: Inbound tourism plays an important strategic role in tourism development. The Chinese inbound tourism industry is relatively underdeveloped, which affects even the high-quality development of the Chinese services trade. Nonresidents are the key characteristic in tourism. However, existing literature has mainly focused on a single type of distance, such as cultural distance, administrative distance, geographic distance, and economic distance. Since tourist decisions are determined by these distance factors simultaneously, consideration of only a single type of distance weaks the explanatory power of distance, while simultaneous inclusion of these distance factors may lead to collinearity problems. This situation leads to contradictions among research conclusions and hinders the application of the theory. Based on the CAGE distance framework proposed by Ghemawat, comprehensive country distance can measure the distance between countries in a manner that can be accepted generally. This paper integrates several database sources into panel data, such as World Bank, the Hofstede official website, CPIII, and the World Economic Forum. The panel data contains related data concerning inbound tourist arrivals from 55 origin countries in the period 2006—2018. This paper analyses the main effects of comprehensive country distance, its nonlinear impact, and the moderating effect of internet usage in origin countries. The results show that: 1. comprehensive country distance has a significant impact on inbound arrivals, and its effect is the composition effect of cultural distance, administrative distance, geographic distance, and economic distance; 2. there is a U-shaped relationship between country distance and inbound tourist volume, and the quantile of the inflection point is 71%, which means that country distance is both an obstacle to and a stimulus for inbound tourism and that the number of inbound tourists first decreases and then increases as country distance increases; 3. internet usage in origin countries does not flatten this U-shaped relationship but rather steepens it, and internet usage polarizes the negative impact of country distance on the left side of the inflection point and the positive impact on the right side of the inflection point. The research values are as follows: 1. this paper advances understanding of the effect of distance factors on international tourism and proposes a comprehensive country distance variable that influences inbound tourist arrivals; 2. this paper identifies the U-shaped curve between comprehensive country distance and inbound tourist arrivals and demonstrates that comprehensive country distance is a new variable for segmenting origin markets; and 3. this paper uncovers the polarization effect of internet usage in origin countries on the impact of comprehensive country distance on inbound tourist arrivals and highlights the importance of conveying an image of China as a tourist destination via the internet.

Keywords: comprehensive country distance; CAGE distance framework; inbound tourism; internet usage; polarization effect

[責任编辑:宋志伟;责任校对:郑 果]