重载交通下山区公路路面病害与道路线形关系分析

2022-02-20胡昌斌林欢欢

■颜 海 胡昌斌 林欢欢

(1.福建省公路事业发展中心,福州 350899;2.福州大学土木工程学院,福州 350116)

山区公路路面经常过早发生病害,且病害的分布随着线形的不同有所不同[1]。 山区公路的地形地貌比较复杂,特点是圆曲路段较多,尤其是弯坡组合路段较多。 当重载车辆的行驶速度较缓慢时,由于横向超高的存在,车轮与路面之间的横向摩阻力较大,车轮有向圆曲线路段内侧滑移的趋势;车速较高时,车辆受到较大的离心力,轮胎与路面之间的横向摩阻力易达到路面的附着极限,车辆也就容易发生事故[2-3]。 在重载车辆作用下,山区道路的线形对重载车辆的动力学变化起一定的作用。 重载车辆在山区公路上行驶时,道路的转弯段、道路的上坡段、道路的下坡段和直线段对车辆的受力分布有着不同的影响[4]。 另外,车辆类型也会影响其动荷载特性。 经调研发现,山区公路路面发生病害的种类较多[5],而且在连续转弯路段、弯坡路段的下坡路段更易发生破坏,这种现象可能与车辆在此位置的荷载有关。 以往对于路面发生过早破坏现象的研究,通常从路面结构、材料种类、材料的配合比、施工工艺以及养护等方面考虑,而对变化的道路线形因素考虑较少[6-7]。

为研究路面病害与道路线形的关系,同时考虑不同路段上重载车辆对路面病害的影响,本研究对福建省G319 漳州至龙岩路段、G324 漳州段以及G205 南平段进行了交通量的调查,尤其对G319 漳州段病害较为严重的K142+500~K153+500 段进行了病害统计,绘制出病害—线形图,进一步揭示路面病害与道路线形之间的关系,分析了山区公路线形位置与路面过早发生破坏之间的特征。

1 交通量调查

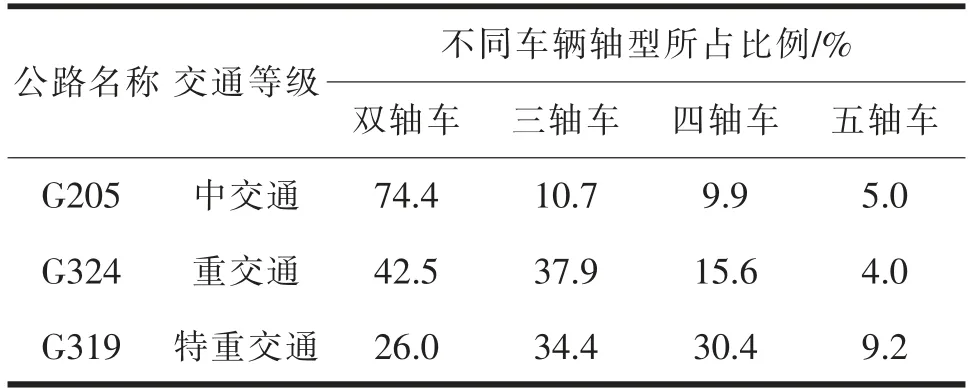

本研究对不同路段的重载车辆进行了调查,调查结果见表1。

表1 不同路段交通量调查结果

G205 南平段交通等级为中交通, 其中双轴车所占比例为74.4%,而三轴车、四轴车所占比例较少,共占20.6%。 G324 漳州段交通等级为重交通,其中车辆以双轴车、三轴车为主,两者所占比例共计80.4%,四轴车辆也占到15.6%,五轴车最少,仅为4.0%。G319 龙岩段交通等级为特重交通,双轴车辆、 三轴车辆、 四轴车辆之和所占总体比例为90.8%,其中以三轴车、四轴车为主,分别所占总体比例的34.4%、30.4%。

通过调查还发现,各路段的超载现象都比较严重,其中国道319 龙岩段尤为突出。 G319 龙岩段内双轴双轮车辆、三轴双轮车辆超载比例较大,占总车辆数的39.6%。 双轴双轮车辆、三轴双轮车辆分别超载73%、88%, 其中三轴双轮车辆的最高载重可达54 t,达到规范上限的2.45 倍。G324 漳州段上车辆类型主要为双轴车、三轴车,单轴双轮和双轴双轮车辆的超载分别为56.2%、51.2%。 G205 南平段主要车型为2 型双轴车,但单轴双轮车的超载百分比达到62.9%。

综上,福建山区公路国道上的车辆主要为三轴车、四轴车等中大型货车,且在交通日益繁重的当今社会,超载现象越来越普遍,这就致使路面过早发生破坏,道路的实际使用寿命远低于其设计使用年限。

2 国道319 线南靖段路面情况

为进一步揭示重载交通下山区公路病害与道路线形的关系,本研究在G319 漳州—龙岩路段、G324 漳州段及G205 南平段重载交通情况调查的基础上,对典型的山区公路代表路段G319 漳州段K142+500~K153+500 段进行病害统计分析。

2.1 路段基本情况

国道319 线南靖段前期为水泥混凝土路面,后期改为沥青混凝土路面, 车辆的设计行驶速度为40 km/h,公路等级为二级。G319 南靖段的桩号范围为K92+900~K153+700, 该路段总长为60.8 km,除集镇路段外,大多数路段为双向两车道,路面宽度为12 m,属于典型的山区公路重载交通路段。 对该路段进行交通量普查,调查结果显示,该路段上、下行交通量分别为12204、13100 辆/昼夜。该路段实施白改黑项目之前,其上、下行旧板断板率分别为12.4%、9.7%,实施白改黑项目之后,仅一年时间,道路出现了多处的病害,并加以修补。

该路段内共有7 种结构,病害调查涉及的路面结构有打裂压稳段、涵洞段、过渡段3 种,其中打裂压稳段结构最为普遍,其他结构的长度很少,路面结构如表2 所示。

表2 国道319 南靖段路面结构

2.2 线形状况

G319 南靖段(K92+900~K153+700)属于典型的山区公路,线形比较复杂。 平面线形有直线型、基本型、复曲线型、S 形曲线以及卵型。经统计,转弯段的累计长度占该路段全长的43%,其中圆曲线半径最小值为23 m, 圆曲线半径小于200 m 的累计路段长度占该路段转弯累计长度的58.5%,全路段上行方向的高程设计总体为上升趋势,且最大纵坡达到了7.58%。 G319 南靖段道路线形见图1。

图1 纵断面高程

对于弯道数目的调查,经过统计得知,在全路段内有260 个弯道。 由设计资料得知,在弯坡段,超高过渡段的长度大多情况下要比相应的缓和曲线的长度长,故超高过渡段起点往往在直线段上。平曲线半径不大于200 m 的转弯段的分布见图3,可知在K93~K128 范围内的小半径弯道路段较K128~K153 范围内的小半径弯道路段少,另外,在K128~K153 范围内存在较多半径小于50 m 的弯道,最小圆曲线半径达到23 m,可知后者的道路状况较前者差。

图2 弯道交点分布情况

2.3 气候与交通状况

漳州市南靖县年平均温度21℃,1985 年最高日气温36.3℃,最低-4.7℃;无霜期达330 d 以上,年日照2 000~2 300 h,年积温7 701.5℃,年降雨量1 000~1 700 mm,雨季集中在3—6 月;年平均风力二级,每年6—9 月常有台风袭来,最大风力达12 级;但在高温季节,台风也有助于降低气温和解除旱象;全年降水量可达1 319.7 mm 以上,全年日降水量≥0.1 mm 日数有179 d,≥50 mm 日数有2 d[8]。

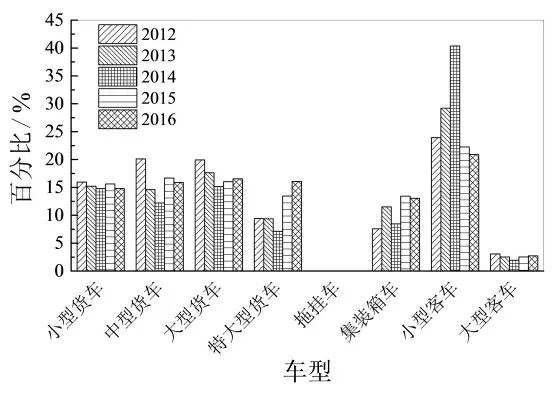

国道319 南靖段属于重载交通路段,该路段主要轴型为双轴车、三轴车、四轴车以及五轴车,其所占总车辆比例分别为26.0%、34.4%、30.4%和4.0%。该路段车辆类型主要以三轴车、四轴车为主。 根据该路段设计资料可得,该路段的上、下行交通量分别为12 204、13 100 辆/昼夜,可知,下行交通量比上行交通量多896 辆/昼夜。对该路段的近5 年交通量进行统计分析,结果见图3。将该路段历年的统计交通量转化为等效当量轴重,具体结果见图4。

图3 每昼夜交通车辆车型占比

图4 每昼夜等效当量轴数

从图4 可知,2012—2016 年内,国道319 南靖段有各种货车,从小型货车到集装箱货车,各类车辆的增长率分别为-7.15%、-21.08%、-16.95%、70.78%、71.81%。从中可以发现,小型货车、中型货车和大型货车的数量呈现减少趋势,但特大型货车以及集装箱货车的数量有了较大的增长,这说明国道319 南靖段上的货车类型向着多轴化、 重载车型的发展。从统计的等效当量轴数的角度来看,统计当量轴载数大致呈上升的趋势,2016 年每昼夜等效当量轴数较2012 年增长28.22%,这说明国道319 南靖段的交通荷载呈现越来越严峻的形势。

综上所述,国道319 南靖段的交通量呈现日益严重的形势, 车辆的发展类型由轻载逐渐向多轴、重载的方向发展,其中特大型货车和集装箱货车的数量增加幅度较大。 道路结构设计在没有发生优化的情况下, 路面将承受越来越严重的荷载负担,致使路面过早发生破坏的现象。

3 现场病害调查

本次现场病害统计路段是G319 南靖段,桩号K142+500~K153+500 段总长为11 km。 该路段线形复杂、病害较多,因此该段为本次病害与线形关系调查的主要路段。 本段道路的特点线形比较复杂、重载车辆多、路面发生病害较多,能够代表山区公路的众多特点,因此选取本段用以研究道路线形与路面病害之间的关系;在现场病害调查时,不计桥头、桥面以及涵洞处的病害;调查对象为病害修补的位置以及新出现的松散、车辙、坑槽和裂缝等。

3.1 病害类型

为了更好地理解路面病害与道路线形之间的关系,在此约定:直线路段为圆曲线半径不小于550 m 的路段;平坡路段的纵坡不大于1%;弯坡路段的坡度大于1%、圆曲线半径小于550 m。 根据对道路线形的约定,为了便于统计病害的位置与道路线形的关系,在此,把路线分为以下几个方面:(1)根据平曲线与竖曲线的特性, 把线形分为平直线段、直坡段、弯道平坡段、弯坡段4 种;(2)纵坡根据坡度大小划分为3 个区段:0%~3%、3%~5%、5%~8%;(3)根据转弯位置的不同,将弯坡位置分为5 个区段:坡脚转弯阶段、上坡转弯阶段、坡顶转弯阶段、下坡转弯阶段、坡底转弯阶段。

路面发生病害种类较多,在此将路面出现的病害类型根据出现的频率分为典型病害和特殊病害2 种。(1)典型病害。根据路面病害调查发现,该路段破损修补现象较多,尤其是下行方向。 在所有病害中,坑槽病害最多,其次是路面出现松散的现象较多。 部分路段出现车辙,但并不是太严重。 (2)特殊病害。 通过对该路段的调查发现,弯坡路段出现坑槽病害的现象居多,尤其在下坡弯转路段、下坡坡底转弯路段, 这些坑槽病害的一个显著的特点是相邻坑槽之间的距离差别不大,可视为等间距坑槽。

3.2 路面病害与道路线形的关系

通过对现场道路线形、病害的调查,为了便于观察病害类型、位置与道路线形的关系,将病害的大致分布与道路线形绘于一张图上,同时为了观察病害的位置,在路线绘制过程中包含平面图和纵断面2 个主要内容,具体见图5。

图5 病害与路线分布图

从图5 可知:(1)双向两车道路面(K150+500~K151+500)发生破损的现象较双向四车道路面(K152~K153+500)出现病害的概率大,这是因为道路由多车道变为双向两车道时,在日常车辆数不变的情况下, 路面受到车辆荷载作用的次数增加,破损处的沥青路面残余应力缓和时间段较多车道段,路面受损程度加剧;(2)下行方向的路面较上行方向的路面发生病害的程度更加严重。 通过现场路面病害调查以及车流量的观察,不难发现:下行方向的重车数量较上行方向的重车数量多,这说明重载车行驶时轮胎对路面的作用力在一定程度上加剧了路面的破坏;(3)在坡度较大但路面长度较小的路段(K146)易出现路面修补现象;(4)在上坡急转弯路段(K147+35、K149+800 等),路面易出现破损现象;(5)在转弯上坡段(K149+900)、转弯下坡段(K142+810)出现了等间距的坑槽现象。这说明在车辆经过连续多次转弯后,车身容易出现俯仰现象,对路面产生间歇性的冲击力,使路面发生破损;(6)长下坡且连续转弯路段易出现病害。从图5(c)中可以看出,沿下行方向为下坡路段,相对于(K145~K146)非连续下坡路段来说,车辆在连续下坡且连续反向转弯路段,路面更容易磨损、坑槽等病害;(7)车辆在弯坡路段行驶时,内侧车轮带路面较外侧车轮带路面更易出现磨损以及坑槽等病害,如K149+900、K147+480~K147+510、K150+510~K150+600 等路段,这是因为车辆在转弯路段行驶时,通常车速较低,车辆有向圆曲线内侧滑移的趋势,内侧车轮的垂向力以及横向力均有增大,同时对路面的作用力也加强,这样就加剧了路面的破坏。

为进一步研究路面病害与道路线形、纵坡以及弯坡位置的关系,将病害与线形关系、病害与纵坡关系、病害与弯坡位置关系绘成图,具体见图6。

图6 国道319 南靖段病害统计

从图6 可知:(1)平纵组合线形、纵坡以及弯坡位置均对路面发生病害有着不同的影响;(2)从图6(a)中可以看出,弯坡路段出现病害的现象较其他道路线形多,占病害总长度的56.6%,弯道平坡和直线坡度病害比例接近,分别占病害总长度的22.4%、18.45%。 直线段出现的病害较少,占病害总长度的2.55%,由此可以看出,不同的道路线形,病害发生的概率为:弯坡路段>弯道平坡段>直线坡度段>直线段;(3)从图6(b)可知,不同的纵坡对路面产生的病害分布有影响,但影响程度差别不大。 通过调查统计, 在坡度0%~3%、3%~5%、5%~8%范围内,病害在各纵坡范围内的长度所占病害总长度的比例分别为35.23%、30.81%、33.4%,纵坡段病害占总长度路段的40.5%,这说明纵坡对沥青路面病害的分布影响较大;(4)从图6(c)可知,不同的弯坡位置对于路面病害的分布有着不用的影响,其中下坡转弯段出现的病害最多,下坡转弯段病害长度占病害总长度41.63%, 坡底转弯路段和坡脚转弯路段出现的病害长度分别占病害总长度的20.12%、16.8%,上坡转弯路段病害长度所占病害总长度的14.24%。坡顶转弯段出现的病害相对较少,仅为7.13%。 由此看来,不同的弯坡位置发生病害的概率大小依次为:下坡转弯路段>坡底转弯路段>坡脚转弯路段>上坡转弯路段>坡顶转弯路段。

4 现场试验

本研究通过G319 线南靖段现场车辆动荷载测试试验,从车辆轮胎与路面之间的接触力来研究车辆在不同道路线形行驶过程中对路面的作用特性,进而揭示病害与道路线形之间的关系。

4.1 现场测试系统

本试验采用型号为HFC4250KR1K3 的江淮牌的重型半挂牵引试验车,采用型号为AKL9404GXH的开乐牌试验挂车。 试验车的满载重量为50 120 kg,搭载LW-2T-60K-S 型测试传感器和QuantumX 数据采集系统,见图7。

图7 六轴试验车辆

根据调研,福建省山区公路线形复杂,主要有直线平坡、直线纵坡、转弯平坡、转弯纵坡4 种路线组合。 本次试验选取更具有山区公路特点的G319典型路段K142+500~K153+500 段作为试验路段。

4.2 结果分析

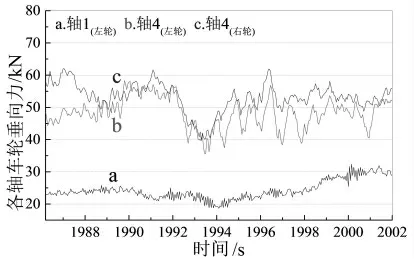

由于测试路段较长、工况复杂、数据量大且处理繁琐,本研究选取具有代表性的路段进行车辆动荷载数据分析。 其中直线平坡为K151+940~K152+60 段,直线纵坡段为K148+440~K148 +580 段,转弯平坡为K147+328~K147+470 段,转弯纵坡为K144+680~K144+880 段。 由图8~11 可知,六轴重载车辆在满载情况下,在直线平坡路段、直线纵坡路段、转弯平坡路段、转弯纵坡路段上行驶时车辆动荷载变化特性不同。车辆动荷载的特性与道路线形有着密不可分的联系。

图8 直线平坡路段车轮垂向力变化

图9 直线纵坡路段车轮垂向力变化

图10 转弯平坡路段车轮垂向力变化

图11 转弯纵坡路段车轮垂向力变化

路表不平整是导致车辆随机振动的主要激励来源,因此在直线平坡路段的垂向荷载也会出现随机波动。 直线纵坡段(上坡)时,后轴车轮垂向力略微增加、前轴车轮垂向力略微减小,这是由于上坡时车辆整体重心后移,致使车辆后轴车轮沿垂直路面的作用力增加。 转弯平坡段(左转)前轴左侧车轮垂向力先减小后增加;后轴左(右)侧车轮垂向力先增加后减小。 连续转弯纵坡路段,车辆外侧车轮垂向力增加,内侧车轮垂向力减小。

山区公路复杂变化的道路线形,尤其是车辆在连续、多次转弯路段上行驶时,车辆易出现频繁性、间歇性的制动现象,同时使得车轮与路面之间的荷载变化幅度加大。 车辆动荷载在不同路段上的波动程度从大到小排序为: 转弯纵坡路段>转弯平坡路段>直线纵坡路段>直线平坡路段。 道路线形多次、连续变化诱发车辆频繁性、 间歇性的制动现象,这是车辆发生俯仰现象的主要原因。

5 山区公路路面病害与道路线形关系分析

山区公路线形种类繁多,主要由平曲线的三要素(直线、平曲线、缓和曲线)组合而成。 其中,对平曲线而言, 其形式较多, 主要包括基本形、S 型、卵形、凸形、C 形、复合形曲线等。 对纵断面而言,纵曲线类型主要有凸形曲线和凹形曲线。 不同的平曲线、竖曲线、横向超高的组合,可得到多种复杂路线组合。 以重载交通国道319 南靖K142+500~K153+500 段为例, 依次阐述山区公路的路面病害特点以及山区公路路面病害与道路线形的关系。

5.1 山区公路路面的病害特征

(1)车道少的路段较车道数多的路段路面出现病害的现象多,如K150+500 两车道路段的路面病害比K151+500~K153+500 四车道路段的路面病害严重;(2)在连续反向转弯的上、下坡路段,路面容易出现大面积的病害,弯坡路段出现的病害占病害总长度的56.6%,其中下坡转弯段路面更易出现病害,占病害总长度的41.63%,主要的病害类型为坑槽、表面磨损,车辙病害也有出现,如K148+700 处转弯上坡段;(3)同一路段下,转弯下坡段比转弯上坡段更易出现病害。 如K145+600~K145+900、K146+500~K146+800、K147+700~K148;(4)连续下坡转弯路段,在新连续修补的路段,又出现多出坑槽,如K146+500~K146+600、K147+600~K147+800 以 及K148+500 处;(5)在小半径上坡转弯段以及下坡转弯段,路面出现等间距的坑槽现象,如K142+810~K142+910、K149+500~K149+900;(6)全程路段(K142+500~K153+500)共11 km,从图6 可知下坡路段较上坡路段出现连续修补现象严重。

5.2 山区公路路面病害与道路线形的关系

(1)弯坡路段路面较平坡直线段路面易出现病害。 通过对国道319 南靖段调查发现,在连续转弯的上下坡路段,路面易出现大面积的病害,病害的种类主要为坑槽和表面磨损,同时出现等间距坑槽这类典型的病害。 这是因为车辆经过连续反向转弯后,车身会产生横向的左右侧倾,会加大车轮与路面的横向力;由于存在连续的上下坡路段,车辆在行驶时间歇性、频繁性的制动,会加大车轮与路面的纵向力,同时造成车辆在竖向方向的上下震动,车轮与路面的接触力也会有突跳现象;(2)车道数较少的路段,路面易出现病害。 通过现场勘查发现,双向两车道路段远比双向四车道路段更容易发生路面破坏的现象。 分析认为在同等交通量或同等轴载数的情况下, 由于多车道数起到分流车辆的作用,当车道数较少时,单位时间内单向单车道路面受到等效轴载数比单向双车道路面受到的等效轴载数多,路面受到车辆荷载作用的频率加大,也促使路面出现破坏;(3)连续反向小半径弯道路段和较大纵坡路段之间的线形组合,路面易出现坑槽病害。 在现场调查发现,在多次连续反向转弯后的弯坡路段,当车辆下坡转弯行驶时,车辆会在下坡转弯处采取制动措施,此时车身不仅有横向的向外侧倾现象,经过多次点制动措施后,车身还会发生俯仰运动, 增加车辆的波动性和车轮垂向力峰值,在这种荷载作用下,路面将在车轮垂向力较大的峰值位置产生间歇性的破坏。 随着路线趋于平缓,车辆俯仰行为所产生的能量逐渐降低,最终垂向力趋于由路面不平整度引起的围绕某一值的上下稳定波动;(4)在连续下坡路段容易出现车辙病害。 经过对现场路面病害特点分布的调研发现,下坡路段的路面较上坡路段的路面易发生破损的现象,连续下坡路段病害更为明显。同时通过对现场车辆行驶行为观察发现,该路段重载车辆多为满载或超载行驶,当车辆在较大纵坡路段行驶时,尤其是下坡路段路面车辆会控制车速以保障行车安全行驶,制动车轮与路面之间的纵向荷载增加,以及制动时车轮对路面的冲击荷载增加,均促使了路面发生过早破坏现象。

6 结论

通过本研究的现场调查和试验分析, 结论如下:(1)在车辆行驶行为易发生改变的位置(小半径弯道路段、连续转弯路段、下坡转弯路段等),路面过早出现病害的现象较为严重。 调查显示道路线形的变化,诱发了车辆行驶行为的改变;在特殊路段车辆动荷载的变化,加速路面发生破坏的进程;(2)车辆动荷载的特性与道路线形密切相关,其动荷载在路段上的波动程度排序为:转弯纵坡路段>转弯平坡路段>直线纵坡路段>直线平坡路段。 道路线形多次、连续变化诱发车辆频繁性、间歇性的制动等现象, 使得车轮与路面之间的荷载变化幅度加大,对路面易形成不同程度的冲击荷载;(3)少车道路段比多车道路段容易出现病害,连续转弯下坡路段比连续转弯上坡路段路面更易出现病害。 公路线形对路面发生病害存在一定影响,各种线形对路面产生病害的概率不同,不同线形下路面发生破坏概率的大小为:弯坡路段>弯道平坡路段>直线纵坡路段>直线路段;(4)不同的弯坡位置发生病害的概率依次为:下坡转弯路段>坡底转弯路段>坡脚转弯路段>上坡转弯路段>坡顶转弯路段。 连续反向转弯路段与上下坡组合线形下, 路面易出现病害,病害种类较多,主要为坑槽和表面磨损。