椰毒假单胞菌酵米面亚种及其毒素的最新研究进展

2022-02-20郭颖希梅灿辉李汴生

郭颖希, 梅灿辉, 阮 征, 李汴生

(华南理工大学食品科学与工程学院1,广州 510640) (珠海市食品药品(医疗器械)审评认证中心2,珠海 519000)

近年来由椰毒假单胞菌酵米面亚种产生米酵菌酸毒素引起的湿粉类食品中毒事件在南方地区时有发生,说明该类食品具有较大被污染的风险。据不完全报道,我国16个省都曾出现该菌引起的食物中毒案例,谷类制品(发酵玉米面、糯玉米汤圆、玉米淀粉等)、变质银耳和薯类制品(马铃薯粉条、甘薯淀粉、山芋淀粉等)为主要受污染食品[1]。米酵菌酸(Bongkrekic Acid, 简称BA)是一种线粒体ANT毒素,多存在于椰子、玉米中,无臭无味,被污染的食物没有明显变化[2],对人、动物、多种真菌有毒,由于对热稳定,普通的烹饪方式不能将其去除,酸、氧化剂和日光的去除效果较好[3],具有不易察觉、毒性强、病死率高等特点。关于椰毒假单胞菌酵米面亚种及米酵菌酸的研究报道时有更新,本综述将对其进行总结和思考,以寻找进一步研究的准确方向和构思可行方案。

1 椰毒假单胞菌酵米面亚种研究进展概述

椰毒假单胞菌酵米面亚种(Pseudomonascocovenenanssubsp.farinofermentans)是一种高致死性食源性致病菌。任中善等调查发现该菌可以在玉米、小米、糯米、高梁、银耳等多种食物上生长繁殖并产生毒素,广泛存在于自然界中[4]。孟昭赫等[5]通过培养特征、形态、生理生化、血清学及产毒实验的对比分析将其命名为椰毒假单胞菌酵米面亚种,并对其鉴定、检验及去毒方法作出研究报道,制定了3项国家食品卫生标准,如今均已废止。2003年修订并实施了GB/T 4789.29—2003[6];随着国内外学者对该菌的进一步认识,2020年9月我国国家卫生健康委员会发布了GB/T 4789.29—2020[7],为相关检测工作制定了更为准确、高效、规范的操作流程及结果报告格式。

1.1 椰毒假单胞菌酵米面亚种的理化性质、生化特性及检测方法

在GB/T 4789.29—2020中,样品经前处理、增菌、接种于不同分离平板上的理化性质如表1所示,初筛试验后进行生化鉴定,其生化特征可参照标准,本文不加赘述。焦振泉等[8,9]利用微孔板杂交法判定椰毒酵米面亚种与唐菖蒲伯克霍尔德氏菌DNA-DNA同源性大于75%,随后对椰酵假单胞菌分离株16S~23S rRNA基因间区的DNA序列进行比较分析,建议将椰酵假单胞菌产毒株及不产毒株均划分为唐菖蒲伯克霍尔德氏菌(Burkholderia gladioli)的生物型,并首次发现产毒菌株存在特异性插入的DNA序列;王岗[10]提出椰毒假单胞菌酵米面亚种在SS培养基中特征不统一且产毒能力不稳定,认为该菌应属于B.gladioli的一个变种。李晓琍等[11]发现同时开展增菌和不增菌培养能节省时间、成本,提高检出率,并提出添加2种抗生素的改良型马铃薯葡萄糖琼脂平板(mPDA)可提高选择性和使菌落特征更显著,黄伟峰等[12]得到同样的结论并证明椰毒假单胞菌酵米面亚种分离琼脂(PCFA)分离效果更好。

基于大量理论与实践依据,国家标准的检验方法已较为成熟,但检验周期仍较长。有报道指出,环介导等温扩增技术(LAMP)作为一种新型核酸扩增方法,具有较高的特异性和敏感性,其检测灵敏度是传统PCR方法的1 000倍[13],林捷等[14]建立了实时荧光PCR检测方法,具有较强特异性、抗干扰性及更高的灵敏度,赵梦馨等[15]将传统生理生化检测法与基质辅助激光解析电离飞行时间质谱(MALDI-TOF-MS)法和 rec A序列分析法进行比较,发现新型方法更快速、准确,范璐等[16]也得到类似的结果,并且指出联用 VITEK 2COMPACT 全自动微生物生化鉴定仪可进一步提高准确率,但有国外学者[17]指出目前可用的MALDI-TOF系统还不能准确识别椰毒假单胞菌,且分子检测方法无法确定菌株是否产毒,仍需要配合产毒实验,因此更高效的检验方法有待进一步的对比研究。

表1 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌(椰毒假单胞菌酵米面亚种)在不同分离平板上的菌落特征[7]

1.2 椰毒假单胞菌酵米面亚种污染途径及影响其产毒的因素

椰毒假单胞菌酵米面亚种主要在我国东北地区引起发酵食物中毒,近年来南方地区却频频出现非发酵食物导致中毒致死事件[18],有报道称鲜湿粉类制品存在被该菌污染的重大风险[19]。原料、生产、运输和储藏控制不当都可能导致米粉食品被污染,研究表明唐菖蒲伯克霍尔德氏菌可能是玉米、甘薯的伴生细菌[20],进口碎米也有被污染的风险[21]。此外,相关研究发现椰毒假单胞菌可以参与米表面的菌膜生成,静态浸洗和缓慢搅拌浸洗方式都无法彻底防止受污米的污染传递[22],而熟化是杀菌步骤,因此成品的污染缘由尚不明确,有可能是原料、环境、人员、成品之间的交叉污染。湿粉类食品相关标准中并未提及椰毒菌,消费者和经营者对其保存、食用方式也缺乏正确的认识。综上所述,原料、工艺、环境、储运等方面都存在污染风险。

椰毒假单胞菌常于温度、湿度适宜生长的夏季和秋季引起食物中毒,不同实验室条件对椰毒假单胞菌的影响力依次为:菌体>培养基>温度>pH值>时间,而在相同培养条件下不同基质中的产毒量有所差异:银耳粉>土豆粉>玉米粉>小米、高粮米和大米[23],葡萄糖和甘油的存在会使其产毒能力大幅提高[24],而饱和脂肪酸月桂酸、豆蔻酸、棕榈酸能促进米酵菌酸合成,不饱和脂肪酸油酸效果最为明显,且随浓度递增[25]。该致病菌会与玉米粉中的米根霉真菌协同生长并产生毒素[26],也可能被酵母菌的大量繁殖所掩盖和抑制[27],有学者指出添加到湿米粉制品中的防腐剂DHA-S可能通过其对霉菌的作用阻碍或促进BA的合成[28],因此被该菌污染并含有毒素的食品有可能因为加入了对其不具有抑制作用的防腐剂抑制了霉菌等腐败菌而表现出良好的感官性状。 彭子欣等[29]通过对该菌的致病型菌株Co14进行全基因测序,在染色体1上发现了BA的生物合成相关基因簇bonR1R2LJKFGABDEHIM,提供了其毒力因子产生机制的遗传学基础,但截至今日,关于环境对椰毒假单胞菌酵米面亚种进行米酵菌酸生物合成的影响机制在遗传和分化上尚不清楚[30]。

2 米酵菌酸的研究进展

2.1 米酵菌酸的理化性质、生物活性及检测方法

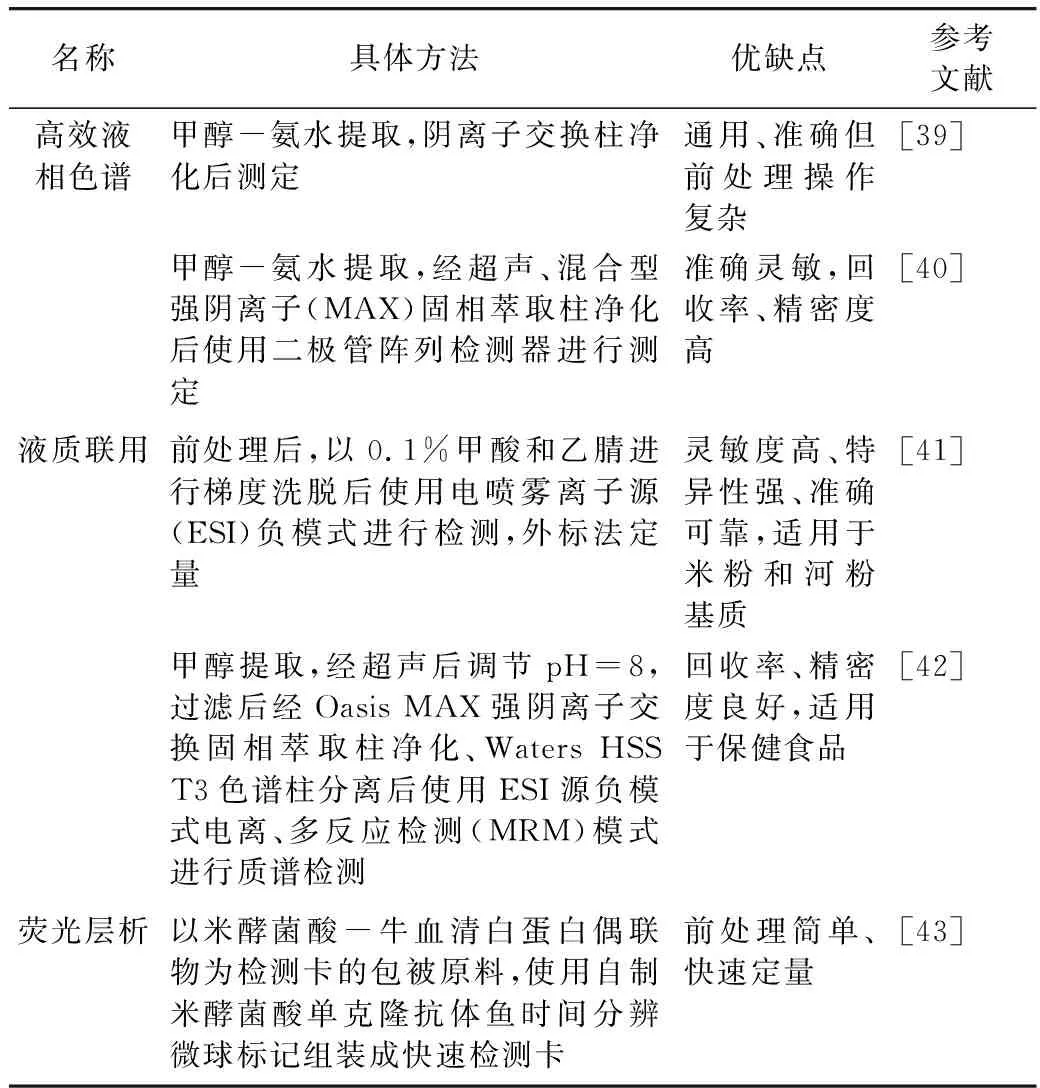

米酵菌酸(BA,C28H38O7)是分子量为486 ku的白色晶体,易溶于各种有机溶剂且难溶于水,对热稳定,可在适宜环境条件(22~30 ℃,pH≈7)下由椰毒假单胞菌酵米面亚种利用脂肪酸合成[31],其人体中毒量与致死量(以含水量为 15%~20% 的酵米面推算)分别为0.1~0.5 g/kg和1~2 g/kg[32],是引起相关食物中毒事件的主要毒性成分。除了毒力作用外,BA还具有各种生物活性,据报道,米酵菌酸能抑制黄曲霉的生长[33]和人987肝癌细胞HepG2的衰老凋亡[34],可作为研究霉菌、癌细胞的工具;与抑制蛋白质合成的环己酰胺(CHX)联用能抑制诱导鱼细胞死亡的巨型海鲈虹膜病毒(GSIV)[35]。Okazaki等[36]发现米酵菌酸可作为长期缺乏雌二醇的MCF-7乳腺癌细胞中的瓦尔堡效应(Warburg)调节剂,可促进线粒体积极利用葡萄糖并诱导细胞死亡,但在其他乳腺癌细胞中未观察到这些作用;Kano等[37]报道米酵菌酸以剂量依赖的方式降低肿瘤细胞AT1中的ATP,在低葡萄糖条件下可促进细胞糖酵解并诱导肿瘤细胞AT1死亡,但对另一种癌细胞NIH3T3没有类似现象。此外,米酵菌酸被鉴定为可用于治疗糖尿病的过氧化物酶体增殖物激活受体γ激活剂(PPARγ),其类似物能使成熟脂肪细胞中脂质滴缩小[38]。综上所述,BA在调节细胞活性方面功能多样,但具有较高特异性,有待进一步研究。米酵菌酸的检测方法在近年来发展迅猛,各界学者进一步发展了GB/T 5009.189—2016中使用的高效液相色谱法,建立了液质联用和荧光层析等更快速、准确的检测方法,如表2所示。

表2 米酵菌酸在食品中的检测方法

2.2 米酵菌酸的毒性机理及去毒方法

米酵菌酸对人、动物、多种真菌有毒害作用,是线粒体AAC的特异性脂肪酸类非竞争抑制剂,具有三个阴电位,通过固定移位体来破坏其功能从而影响细胞内的氧化磷酸化反应,BA还可以使部分-SH酶失活,影响蛋白质代谢和粗面内质网结构,同时影响线粒体跨膜电位,形成细胞毒性,毒素浓度越高毒力作用越强[44],宋兴田等[45]通过观察小鼠肝和脑神经细胞的超微结构也得到相似结论,BA会对细胞形态产生不可逆转的破坏。此外,Simona等[46]报道米酵菌酸是功能强大而高度选择的线粒体ADP/ATP载体(AAC)抑制剂,抑制常数为2.0 μmol/L,BA可通过抑制参与线粒体通透性转换孔(MPTP)形成的腺嘌呤核苷酸转座酶(ANT)来干扰ADP的转运过程,阻碍ADP和ATP在线粒体内膜之间的交换从而产生毒性作用[47],还可以抑制ATP依赖的钾通道开放,诱导线粒体解耦以干扰ATP的产生,直接影响生物细胞的能量供应[48]。BA在人体内的致死剂量研究不多,口服BA的半数致死剂量(LD50)为3.16mg/kg[49],该数据已许久未更新。

米酵菌酸无臭无味,食品在被污染后没有明显变化,普通的家庭烹饪条件无法将其除去,完全去除BA的方法未有研究报道,毒代动力学和降解途径仍不明确。一旦摄入毒素,可先用20~50 mL不等的10%活性炭来吸附和用碱性溶液清洗肠胃以增加分离度,减少肠道吸收,微囊活性炭血液灌流也具有吸附作用,一些抗氧化性药物如还原型谷胱甘肽、维生素 E、巯基乙醇和触酶等都具有抗毒作用[32]。

3 总结

近20年来国内外学者对椰毒假单胞菌酵米面亚种及米酵菌酸都有了新的认识,我国食品国家标准的修订与时俱进,相关法律法规也在逐步建立、完善,然而该菌在自然界中分布广泛,且环境变化不定,事实证明从消费者途径进行事后鉴定、排查不是最优选择,不符合公共卫生需求。因此,进一步的研究需从源头出发,如研究椰毒假单胞菌对不同食品的污染规律,对症下药;可通过微观视角深入探究该菌的毒力表达诱导因素,如进行全基因测序和诱变规律研究,或以宏观的角度探寻食物在生产各个流程中被该菌污染的影响因素,如针对椰毒假单胞菌进行HACCP分析。此外,由于米酵菌酸毒性剧烈,要从其毒性机理入手,深入了解BA的生物合成和降解途径,寻找将其彻底去除的方法。