多尺度结构变化与食品品质功能调控研究进展

2022-02-18鞠兴荣赵国华张洪斌饶平凡汪少芸许小娟石爱民刘红芝

王 强,李 琳,鞠兴荣,赵国华,张洪斌,饶平凡,汪少芸,许小娟,石爱民,刘红芝

(1 中国农业科学院农产品加工研究所/农业农村部农产品加工综合性重点实验室 北京 100193 2 东莞理工学院 广东东莞 523808 3 南京财经大学 南京 210023 4 西南大学 重庆 400715 5 上海交通大学 上海 200240 6 浙江工商大学 杭州 310018 7 福州大学 福州 350108 8 武汉大学 武汉 350108)

“多尺度(Multiscale)”通常指空间或时间的跨度,“多尺度科学(Multiscale science)”是一门研究不同长度尺度或时间尺度相互耦合现象的跨学科科学,是复杂系统的重要分支之一,具有丰富的科学内涵和研究价值[1]。食品是一类多组分、多相复杂体系,其多尺度结构研究也同样备受关注,如蛋白质纳米组装[2],功能性多糖的结构解析[3],以及超亲水/超疏水材料[4]、纳米材料的尺度效应[5],超分子组装[6]等,然而,现有研究仍比较零散,传统意义的构效机制已不足以支撑和解析食品加工过程中从微观到宏观的变化过程。为此,本文在梳理多尺度概念的基础上,提出食品多尺度结构研究的基本概念、内涵与方法论,并拓展多尺度结构研究的外延,初步构建食品多尺度结构研究理论体系,为丰富食品科学基础理论,助推食品加工精准调控与高效制造提供理论支撑[7]。

1 多尺度的定义

“多尺度”概念源自现代物理学,多用于描述物体空间尺度的层次,主要包含4 种[8]:宏观(试样)→介观(材料微结构中比较大的部分,多个夹杂、薄层、梯度的组合体)→微观(位错、单位体积孔隙和夹杂)→纳观(原子、分子水平)。具体定义见表1。

表1 多尺度特征的基本定义[8-9]Table 1 Basic definition of multi-scale features[8-9]

2 食品多尺度结构科学内涵与方法论

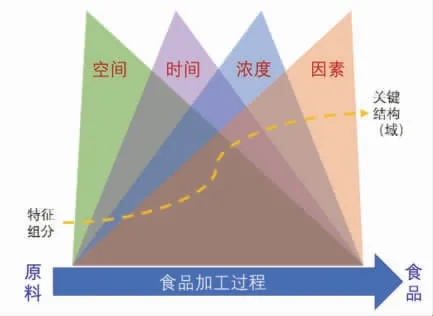

目前,“多尺度” 在食品领域的研究与应用刚刚起步[10],相关概念并不清晰。基于前期研究,食品领域“多尺度”现象多种多样,既体现在物理学的“空间”尺度,数学领域的“时间”尺度,也涵盖化学领域的“浓度”以及“因素”尺度等。鉴于此,本文提出的食品加工领域“多尺度”研究体系,是指食品加工过程中特征组分在上述“多尺度”条件下形成关键结构(域)的基础研究体系,如图1所示。

图1 食品加工过程中多尺度基本概念Fig.1 Fundamental concept of multiscale in food processing

2.1 空间多尺度

“空间多尺度”主要指在食品体系中特征组分大小,包括宏观、介观、微观、纳观。在食品体系中,现有针对特征组分结构研究已深入到单分子链的结构变化,如蛋白[11]、脂质[12]、多糖[13]-[14],也包括特征组分相互作用形成的复合物,如蛋白-多糖复合物[15]、蛋白-脂质复合物[16]等。在此基础上,在宏观食品体系中,这些复合物又产生一些交联、聚集、组装,形成诸如蛋白凝胶网络、淀粉结晶、脂质油水界面等关键结构(域),最终赋予食品体系多种多样的宏观理化特性、感官特性与加工特性。食品加工过程中特征组分“空间多尺度”结构变化与食品宏观特性密切相关,既可以反映食品原料的基本特性,揭示食品品质功能的形成机制,也有助于开展食品品质功能精准调控。常见的食品体系“空间多尺度” 研究方法源自于物理学领域的常规设备,如:纳观层面,主要有光散射、扫描电子显微镜、透射电子显微镜、冷冻电镜、核磁共振及光谱设备等[11-16];微观层面,主要有激光粒度仪、激光共聚焦显微镜、显微成像等[17-19];介观层面,主要有等光学显微镜、层析方法等[17-18]。

王强团队Zhang 等[17]曾基于“空间多尺度”的基本概念,系统探究了高水分挤压过程中植物蛋白纤维结构形成机制,即随着挤压过程的进行,蛋白分子呈现空间尺度上的“变形→聚集→交联”,从而产生“分层叠变”多层结构,促进蛋白分子由微观→介观→宏观的空间多尺度转变,最终形成网络状纤维结构[18],如图2所示。

图2 高水分挤压过程中花生蛋白纤维结构形成机制[17-18]Fig.2 Structure formation mechanism of peanut protein fiber during high water extrusion[17-18]

此外,王强团队Jiao 等[19]还结合“空间多尺度” 概念探究了高内相Pickering 乳液稳定机制,通过冷冻扫描电镜(Cryo-SEM)和激光共聚焦显微镜(CLSM)可以发现,吸附在液滴周围的纳米级蛋白微凝胶颗粒(40~120 nm)形成“弹性界面膜”(1~2 μm),与外相中游离的蛋白微凝胶颗粒形成3D 网络结构(5 μm 左右),共同阻止了液滴的聚结失稳,且颗粒浓度-界面膜结构-乳液稳定性存在显著正相关(图3)。此外,Wei 等[20]也从“空间多尺度”角度解晰了界面膜结构/强度与乳液稳定性的关系,当乳化剂浓度较高时,液滴易发生耗散絮凝,导致乳液失稳[21],这可能是由于体系相密度差、zeta-电位和连续相黏度的影响。

图3 基于花生蛋白微凝胶颗粒的高内相Pickering 乳液稳定机制[19]Fig.3 Stabilization mechanism of high internal phase Pickering emulsion based on peanut protein microgel particles[19]

2.2 时间多尺度

“时间多尺度”主要是指食品体系中特征组分参与物理、化学、生物反应的时间长短,包括从皮秒、毫秒、秒、小时、天、年等。通常来说,食品体系的各类反应大多介于毫秒至天,包括食品原料组分的溶解、分散、组装等物理反应过程,食品组分的非共价、共价反应等化学反应过程[22-23],以及食品组分的酶解、发酵等生物反应过程[24]。此外,也有一些特殊的反应过程会持续更长时间,比如白酒陈酿、茶叶发酵、陈皮陈化等。总体来说,食品体系中“时间多尺度”直接影响各类反应是否进行,即存在一个“量变”到“质变”的过程。“量变”时间的积累是“质变”的基础,同时在大多数食品体系中,“量变” 时间的积累伴随着过渡态的存在。比如,物质的物理溶解过程中,在最初的极短时间内,体系局部存在过饱和状态;脂质氧化过程中,在反应开始,组分某些基团上会产生过量氧自由基;淀粉发酵过程中,酶的用量蓄积到一定程度才能启动发酵过程等。目前,围绕食品体系“时间多尺度”研究的主要方法包括相图分析[25]、反应动力学[26]、量子化学[27]等。Gao 等[28]对比了不同低温超声处理时间 (0~30 min) 下番茄汁流变特性的差异(表2),结果表明:随着处理时间的延长,G′和G″均呈先增加后降低的趋势,超声时间为15 min时,G′和G″都达到最大值。在此过程中,番茄汁作为一类弱凝胶体系,“时间尺度” 的增加会导致超声作用力的蓄积,当到达体系的临界值时,结构随即出现宏观性质的急剧变化,即产生黏弹性的降低。

表2 冷超声处理番茄汁的稳态流变曲线幂律方程拟合参数[28]Table 2 Results of power law equation fitting of steady rheological curve of tomato juice treated by cold ultrasound[28]

2.3 浓度多尺度

“浓度多尺度”主要是指食品体系中特征组分参与物理、化学、生物反应的数量,包括稀溶液、浓溶液、饱和溶液、过饱和溶液等。食品作为一类复杂体系,其中组分浓度的高、低势必会影响食品中各类反应的强度,从而导致食品呈现不同的品质功能,比如食品乳化剂在不同浓度条件下会呈现“单分子、胶束、乳液”等状态[29]。相对于单纯物理“空间多尺度”和数学“时间多尺度”,“浓度”高、低直接表明参与食品各类反应的物质量多少,是这些反应能否启动的关键[30]。同样,在食品体系中各类成分的“浓度”高、低也会影响组分结构的“空间尺度”,比如多糖在低浓度时多为单分子链分散状态,在高浓度时又会呈聚集态结构[31]。而在“时间”层面,“浓度”高、低也会造成各类反应的“时间”不同,比如底物浓度的高、低直接影响酶催化反应的快、慢,氧自由基含量的高、低直接影响氧化反应的快、慢。当然,“浓度多尺度”的概念在食品体系中也有其独特的特征,主要体现各类食品组分在食品体系中的分散情况。由于加工条件和环境因素大多存在着“浓度”不均一,尤其是在工业化生产中,受限于加工设备处理能力和构造特点,各种食品组分的“浓度” 在整个体系中均是动态变化的,因此通过绘制食品体系中各类组分“浓度”分布,结合“浓度”分布对食品反应过程的影响,将极大地推动食品加工过程的精准调控。目前,围绕食品体系“浓度多尺度”研究的主要方法包括数值模拟[32]、计算机仿真模拟(CFD)[33]等。

He 等[34]系统研究了Hofmeister series 序列(盐浓度梯度)对水凝胶多尺度结构的影响,首次构建了超强水凝胶材料,其关键机制是硫酸铵或其它Kosmotropic 的盐溶液使明胶的三股螺旋链形成链缠结,大幅增强水凝胶力学性能(图4)。

图4 基于Hofmeister series 序列的蛋白水凝胶多尺度结构与功能调控机制[34]Fig.4 Multi-scale structure and functional regulation of protein hydrogels based on Hofmeister series sequences[34]

2.4 因素多尺度

“因素多尺度”主要是指食品加工中因素叠加的多少,包括单一、复合、多重等。食品加工的实质是一类多组分、多因素生物化学反应过程,其中多因素是食品加工的重要特征,比如食品挤压过程,既有物理的挤压作用,也有螺杆转动产生的热效应,还有食品组分在高温条件下分解产生小分子化合物带来的pH 值和盐离子浓度的变化等,同时也有食品组分中酶带来的生物催化反应等,多种因素的耦合造成食品加工过程重现性差,模拟难度大,机理机制不清[23,35]。近年来,有关食品加工过程的多因素模拟研究刚刚起步,本文作者认为食品加工过程中各种因素从单一到多重因素耦合,实际上也是一类多尺度体系,即“因素多尺度”,这类多尺度体系的建立可以帮助研究人员更加系统地认识食品加工条件在食品各类反应中的作用,比如“盐效应下”肌球蛋白间的相互作用增强,“热效应下” 肌球蛋白与迷迭香酸的相互作用显著增强,“迷迭香酸” 添加促进了肌球蛋白凝胶结构的有序化,3 种“因素”叠加促进了肌球蛋白凝胶性的显著提升[36],这种“1+1>2”因素多尺度效应将有助于食品加工过程的精准调控研究。目前,围绕食品体系加工过程中“因素多尺度”研究的主要思路包括耦合场[37]、能量场[17]等的引入。

Zhao 等[38]探讨了多种加工因素即“加热”+“糖化”对蛋白质消化性能的影响(图5),结果表明,在多“因素”耦合处理下,具有高度热稳定性的蛋白质所受影响较小,而交联类糖化结构的“锁链效应” 对蛋白消化性的影响远远大于非交联的糖化结构的“侧链效应”,这也是造成蛋白消化性下降的重要原因。

图5 加热-糖化耦合作用对蛋白质功能性质的影响[38]Fig.5 Effects of heat-saccharification coupling on functional properties of proteins[38]

3 食品体系多尺度结构研究的外延

基于上述“多尺度结构研究”的基本概念,考虑到食品体系中的不同尺度实际上是相互交织、相互影响的,因此,进一步的探索又逐步形成了诸多新概念、新方向。

3.1 食品原料特征指纹图谱研究

“指纹图谱”通常是指蛋白质、核酸、小分子化合物等经适当处理后,采用一定的分析手段,得到的能够标示其化学特征的色谱图或光谱图。随着现代食品分析技术与方法的进步,食品原料中特征指纹图谱的研究也逐步深入,如美国农业部ARS 等针对花生[39]等原料建立了蛋白、油脂指纹图谱库,中国农科院加工所、南京财经大学等单位在不同品种花生蛋白含量图谱[40](图6)、大豆蛋白含量图谱[42]等方面也进行了初步探索。此外,通过结合食品原料基础特性,食品原料特征指纹图谱也被用于产地溯源、真假判别等。通过深入挖掘食品原料中特征组分的含量、组成、多尺度结构等指纹图谱信息,并与制品品质进行关联,也能用于开展食品原料加工适宜性研究,从而筛选加工专用品种[43-44],为系统开展多尺度结构研究奠定了物质基础。

图6 基于高光谱技术的花生中蛋白和脂肪特征指纹图谱提取[40-41]Fig.6 Fingerprint extraction of protein and fat from peanut based on hyperspectral technology[40-41]

3.2 食品加工中化学反应的过渡态研究

“过渡态”是指反应物体系转变成产物体系过程中,经过的能量最高状态或称活化络合物。过渡态这一概念,对于理解有机反应机理具有很重要的作用。过渡态理论认为,化学反应不是通过反应物分子的简单碰撞就可以完成的,而是在反应物到生成物的过程中,经过一个高能量的过渡态[45]。在食品加工中,“过渡态”理论同样适用,尤其是在“时间多尺度”和“浓度多尺度”研究中。如马芸[46]研究了番茄红素、β-胡萝卜素、飞燕草色素、牵牛花色素等4 种天然植物化学物抗氧化特性,番茄红素和β-胡萝卜素分子结构上两端基团较为活泼,而飞燕草色素和牵牛花色素的几个位点中,O22 和O21 到达过渡态所需越过的能垒较小,充分说明了这2 个位点活性较大。李安[27]探究了大豆油不饱和脂肪酸热致异构化机理,在该过程中,油酸异构化涉及1 种过渡态和1 条途径;亚油酸异构化涉及4 个过渡态和2 条途径;亚麻酸异构化涉及12 种过渡态和6 条反应途径(图7)。由此可知,由于食品中各类组分及反应条件差异较大,因此,现有“过渡态”理论的研究和应用仍然有限。

图7 基于量子化学的反式脂肪酸形成机理[27]Fig.7 Formation mechanism of trans fatty acids based on quantum chemistry[27]

3.3 食品特征组分分形研究

分形的概念是由美籍法国数学家Benoit B.Mandelbrot 于1973年首先提出,该词源自拉丁语:frāctus,有“零碎”、“破裂”之意,又称碎形、残形,通常被定义为“一个粗糙或零碎的几何形状,可以分成数个部分,且每一部分都(至少近似地)是整体缩小后的形状”[47]。食品是一类组分众多的复杂体系,其加工技术方法多样,包括各种物理、化学、生物反应过程,而想要更深入揭示其中的各类非线性问题,如食品组分的构象变化、溶质的凝聚、晶体的生长、胶囊的形成等,分形理论是一类有效的方法,该方法近年来在食品科学研究中的应用迅速增加,这其中既涉及“空间多尺度”,也包含“浓度多尺度”和“时间多尺度”的研究。蛋白质链分维数的高、低与其肽链的伸展程度密切相关,肽链越伸展,其分维数越低,蛋白质二级结构中的β-折叠最为伸展,随着β-折叠的增加,蛋白质肽链的分维数便减小;而在三级结构中,随着蛋白质肽链盘绕、卷曲和回折程度的增加,其分维数便增大,蛋白质的分维数大约在1.30~1.68 之间,大部分在1.50~1.60[48](以图8为例)。目前,食品组分结构的分形研究正在进一步深入,从整体分维朝向多重分形发展,从单纯的分形维数研究朝向与加工过程的关联研究[49]。

3.4 食品特征组分超分子组装研究

由两个分子或多个分子通过非共价键作用结合形成的多分子集团称为超分子组装(Supermolecular assembly),它们是具有一定结构与功能的多分子集团,其形状可以是球形、棒形或者片状,“空间多尺度”上包含纳米尺寸到微米尺寸。超分子自组装的本质即分子与分子之间的弱相互作用力,而食品体系中广泛存在着弱相互作用,如氢键、范德华力、盐桥、疏水相互作用力等,能够形成各类超分子组装结构,且直接影响食品品质与功能。刘璐[50]研究胶原蛋白多肽与脯氨酸及甘氨酸在不同蛋白酶作用下的超分子组装,结果表明,胶原蛋白多肽与甘氨酸在胰蛋白酶和木瓜蛋白酶的作用下,可以发生超分子组装,小分子多肽比重增加可以提高胶原蛋白多肽抗冻活性。王强团队Zhang 等[17]借助高水分挤压技术能够实现蛋白质、淀粉、脂质的超分子组装,形成具有丰富纤维网络结构的植物基肉制品(图9)。目前,“超分子组装”在食品体系中主要用来阐述各类食品品质和功能的形成机制,而从特征组分超分子组装角度来精准调控食品品质和功能的研究才刚刚起步,亟待深入研究。

图9 高水分挤压过程中蛋白质-油脂超分子组装与纤维结构形成机制[17]Fig.9 Mechanism of protein-lipid supramolecular assembly and fiber structure formation during high moisture extrusion[17]

3.5 食品加工中“场论”研究

场是指物质在空间的分布情况,在数学上是指一个向量到另一个向量或数的映射,可以分为标量场和矢量场,如温度场为标量场,速度场为矢量场,是基于物质的粒子理论来表达物质的存在形式。食品加工过程中常见的有温度场、磁场、电场、光以及多物理耦合场等物理场,也包括pH、离子、油水相等化学场,还有酶浓度、微生物等非传统意义的生物场,“场论” 的应用能够较好地体现食品中各类成分对多种加工条件的总体反应,也能够较为真实地反映实际食品加工过程[51]。段爱鹏等[52]总结了几种物理量及场论对果蔬保鲜的影响,提出了控制温度场的均匀性和波动性,以减缓果蔬新陈代谢和水分流失;适当的光照强度、电场强度和磁场强度也能够提高果蔬的贮藏时间,减少营养物质的流失。Liu 等[53]研究发现,酶解后的淀粉以脂质为分子伴侣,在高温、常压耦合过程中形成B 型和V 型结晶,显著提高抗消化淀粉含量,而高温、高压诱导复合形成的淀粉-脂质复合物主要促进V 型结晶结构及慢消化和抗消化淀粉的形成(图10)。总体来说,“场论”主要局限在物理加工过程中,对于化学、生物场的研究还未见报道。若结合“因素多尺度”、“浓度多尺度”及“时间多尺度”,则“场论”能够更好地反映实际加工过程中食品组分的相互作用和理化反应过程,故而亟待深入研究。

图10 耦合条件下淀粉与脂质分子间互作及复合物结构性能调控[53]Fig.10 Interaction between starch and lipid molecules and structural and property regulation of complex under coupling conditions[53]

4 结论与展望

食品体系作为多相、多组分复杂体系,其多相变化、多组分相互作用将伴随整个加工过程,并直接影响食品品质与功能。本文作者及“十三五”国家重点研发计划项目组主要成员以食品加工过程中特征组分为切入点,初步构建了加工过程、组分结构变化、食品品质功能三者之间的相互关系,并构建了食品多尺度结构与品质功能调控研究的总体思路,初步形成了以“空间多尺度(组分空间尺寸)”“时间多尺度 (组分反应时间)”“浓度多尺度(组分浓度分布)”“因素多尺度(加工因素叠加程度)”为基本概念,结合食品原料特征指纹图谱研究,食品中各类反应的过渡态研究,食品特征组分分形研究,食品特征组分超分子组装研究,食品加工“场论”研究为外延的食品加工中特征组分“多尺度结构变化”研究新理论。

上述理论的提出有助于形成有别于物理、化学、生物学、材料学等学科的食品加工理论与技术分支体系,也将助力食品高效制造与精准调控。而进一步立足“食品多尺度结构”研究新理论,开展基于特征组分结构的食品原料加工适宜性分子机制研究,典型加工过程中食品特征组分结构变化及相互作用与关键结构(域)形成机理研究,“食品原料-加工工艺-组分结构-品质功能”全网络数据关联机制研究,在此基础上构建基于特征组分多尺度结构变化的食品品质功能精准调控技术方法,实现个性化食品高效制造,这将是未来食品科学与工程研究的方向和重点。