异味去除技术及评价方法研究

2022-02-16郭鑫王秀萍武凤玲魏伟劳春峰

郭鑫 王秀萍 武凤玲 魏伟 劳春峰

海尔智家生态平台超前创新中心 山东青岛 266101

0 引言

人类的行为活动约有三分之二的时间处于室内,而不同空间下的环境条件差异较大,通风情况、采光情况、人员行为动作、建筑材料、设备运行、温湿度等因素均会导致室内空间有害物质的产生和积累,使室内空气质量下降。经研究发现,空间内有害气体多达300余种,且绝大部分对人体产生一定程度的损害,如:CO2、CO、甲醛、苯等。同时某些气体具有特殊气味,刺激人体嗅觉器官,使人产生不适[1-2]。

恶臭物质是指能够刺激人的嗅觉器官,引起人们厌恶感或不愉快的物质[3]。恶臭气体在不同场景下源头并不相同,且成分有极大差别。以家庭环境为例,厨房异味主要由厨余垃圾长时间放置后分解产生,脂肪的分解产物为醛、酮、酸、醇;蛋白质的分解产物为吲哚、硫化物、硫醇、粪臭素、尸胺、醛;碳水化合物的分解产物为单糖、双糖、有机酸、醇、醛;霉菌及其他微生物代谢产物为低级胺、氨气、亚硝胺、黄曲霉素。卧室中的主要异味气体为异戊酸、丙酸、甲苯、二甲苯、硫化氢、吲哚、硫醇等[4]。卫生间中的主要恶臭气体为粪臭素、硫化氢、氨气、吲哚等。目前研究中已知引起恶臭的最主要的气体为氨和硫化氢[3]。

人体嗅觉对不同恶臭物质的敏感程度不同,当气体的含量小于嗅阈值时,嗅觉无法识别气体味道,就感受不到恶臭的存在。但是由于不同物质的嗅阈值是不同的,所以不同气体在相同浓度下所感受的恶臭程度也不同,无法横向对比。例如,氨的嗅阈值为5.2×10-6(体积分数),而甲硫醚的嗅阈值为0.003×10-6(体积分数),所以甲硫醚在极低浓度下仍可被感知,由于污染物浓度越低,越难以去除,因此去除甲硫醚异味的难度更大。嗅阈值会随着个体差异性变化而变化,通过专业的感官评价,目前已得到大量恶臭气体的嗅阈值,可供参考[5]。

在国内乃至国际,对某些恶臭物质在工作环境及民用建筑中排放及释放,标准有着极其严格的规定,恶臭物质的范围也在逐渐扩充,标准在不断地修改,执行过程更加的严格,生态环境部在GB 14554-93《恶臭污染物排放标准》新修订的征求意见稿中明确了污染物排放单位的主体责任,且加严了8种恶臭污染物的排放限值和周界浓度限值。恶臭物质已成为影响家庭空气品质的主要问题,恶臭物质的治理成为了家电发展的新机遇和新挑战[6]。

1 异味去除技术国内外研究现状

目前市面上宣传有异味去除功能的产品多种多样,去异味技术不断更新迭代。

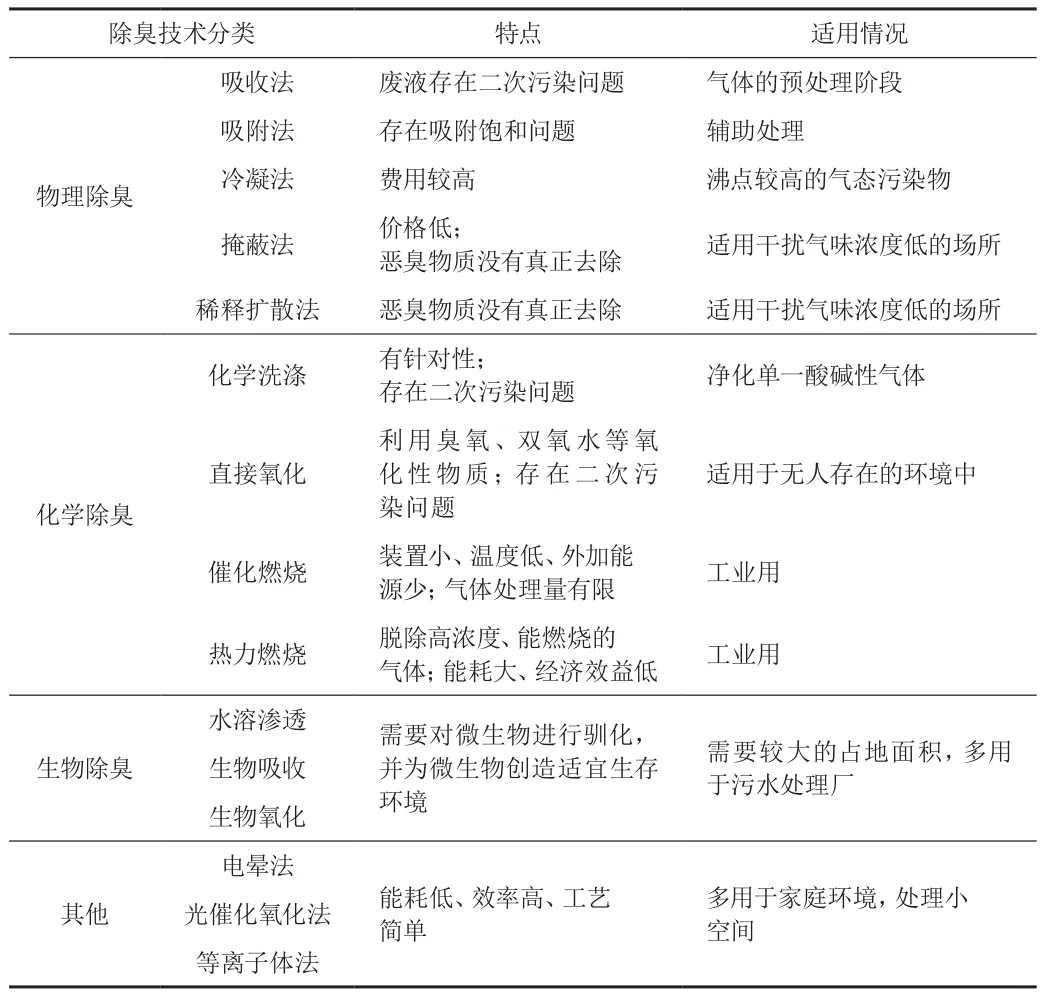

现将国内外异味去除技术进行归纳整理,并列举其适用场景及优缺点,如表1所示。

表1 除臭技术分类

目前的除臭方式从原理上主要分为四类:物理除臭、化学除臭、生物除臭及其他除臭形式。

物理除臭在应用上最为广泛,投入成本最少,并且能够快速显现效果,但效率较低。其主要应用于异味去除过程中的辅助阶段,具有广谱性,适合空间内短时间异味去除,且可以满足人机共存的场景。但其吸收法[7]及吸附法[8]有容量上限,达到饱和后需要及时更换吸收液或吸附材料,以防止二次污染,张双双[9]阐述不同通孔结构活性炭对氨吸附容量的影响,比表面积越大,吸附容量越高;稀释扩散法及掩蔽法实际上并没有将恶臭物质去除,仍存在于空间中,只是将恶臭物质浓度降低到人体嗅阈值以下,若恶臭物质对人体有损伤作用,例如臭氧、二氧化氯等,且无法控制浓度限制,则不建议采用此类方法。

化学除臭法是利用某些化学物质与目标恶臭物质反应,从而达到异味去除的目的。在去除过程中要借助化学试剂,对恶臭成分具有很强的针对性,效率较高,并且功能显现迅速。但同时会产生一定的反应产物,容易造成二次污染。所以其主要应用于工业,整体的投入成本较高,并对设备的要求严格,需要配备一系列的安全设施[10]。

生物除臭法主要利用微生物新陈代谢,将目标恶臭物质进行分解,转换成无味道的物质。生物吸收方法处理的主要恶臭物质为硫化氢,主要采用的菌种为硫杆菌属、黄单胞菌属、δ-变形菌、副球菌属等,适用于范围广、处理负荷较大的场景。该方法处理效果明显,但是处理速度较慢,需要较长的反应时间,整体要求的设备简单,投资少,运行费用较低,此方法多使用在污水处理厂等场景[10]。

电晕法、光催化氧化法、等离子法等新型除臭技术目前是众多学者研究的热点,并广泛应用家庭场所,下文对三种技术进行介绍:

电晕法的主要原理为高压电在针尖放电产生电晕,并且以大气为负极,释放大量负离子或电子,对环境中恶臭物质、甲醛、微生物进行处理。此方法已大量应用于家电产品上,但是在高压放电过程中会产生臭氧,因此,在使用过程中需要注意臭氧浓度的控制。

光催化氧化法主要由紫外线照射激发,光触媒材料的特点是有一个价带,电子被束缚在单个原子上,为最高能量带。还有一个位于价带之上的能量带,称为导带。导带是电子自由移动的能带,成为流动的电荷载体,负责电流的传导。在金属(即导体)中,价带和导带是重叠的,而在半导体和绝缘体中,两带之间有一个能隙,称为带隙,以电子伏特(eV)为单位。来自光的光子能够激发电子从价带跃迁到导带,在价带留下一个电子空穴。电子和空穴(称为电子-空穴对)迁移到催化剂表面,从而参与吸附物的氧化还原反应。尤其是在水的作用下,空穴与H2O反应,形成游离的羟基-自由基 [·OH],而电子则与环境中的O2反应,形成超氧阴离子[O2-]。羟基自由基是自然界中较强的氧化性物质之一,仅次于氟,比臭氧、过氧化氢和氯氧化性更强,与恶臭物质及微生物发生氧化反应,达到去除的目的。光触媒处理效果与目标物质的初始浓度、光照强度、催化剂负载量均呈正相关。

等离子法[11-12]主要包括四种不同的放电形式:电晕放电、辉光放电、介质阻值放电、滑动弧放电,等离子法不同于针尖电晕法,其电路形式具有正负两极,在正负极之间产生区别于固、液、气三态的第四态,即等离子态。在除味及杀菌过程中,除了产生的正负离子,起主要作用的还有中性离子,还包括过氧化氢、臭氧、一氧化氮等气体,另外在等离子区域,离子与分子的快速运动能够起到一定的辅助作用,对多链异味物质或微生物进行撞击,得到单链无味物质,从而达到除味和杀菌作用[13]。等离子法具有效率高、能效高,无二次污染等特点,同时设备操作及工艺简单。

本文根据家用场景,对上述几种异味去除技术进行实验研究,对比去除效果,并给出参考意见。

2 实验部分

2.1 实验条件

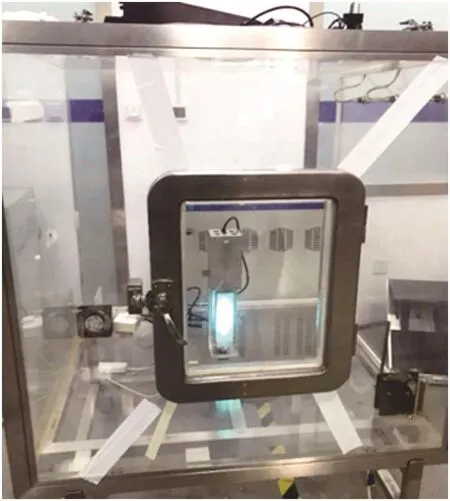

该实验的测试环境采用标准1立方实验舱,实际场景如图1所示。另外,采用硫化氢气体作为实验的异味源,环境温度为室温,环境湿度通过加湿器调节在25%~65%之间。

图1 1立方实验舱实验过程

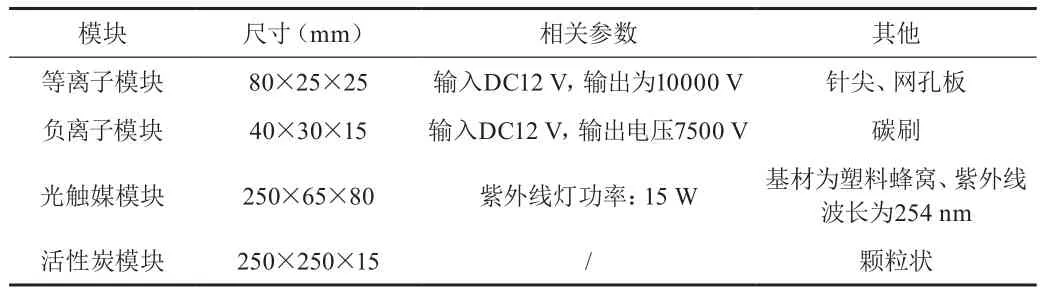

除异味模块选择A公司等离子模块;B公司负离子模块;C公司光触媒模块及D公司活性炭模块,如表2所示。

表2 模块基本参数

2.2 异味程度评价方法

本实验中,采用嗅辨员嗅觉判断方式作为异味等级的评价方法,参考三点比较式嗅袋法及日本恶臭强度分级法,将异味从两个维度划分:气味强度等级和气味舒适度。气味强度等级分为六个等级,气味舒适度分为七个等级,如表3、表4所示。不同模块对异味气体处理一定时间后,通过嗅辨员判断异味等级,评价模块去除异味的效果。

表3 气味强度等级分布表

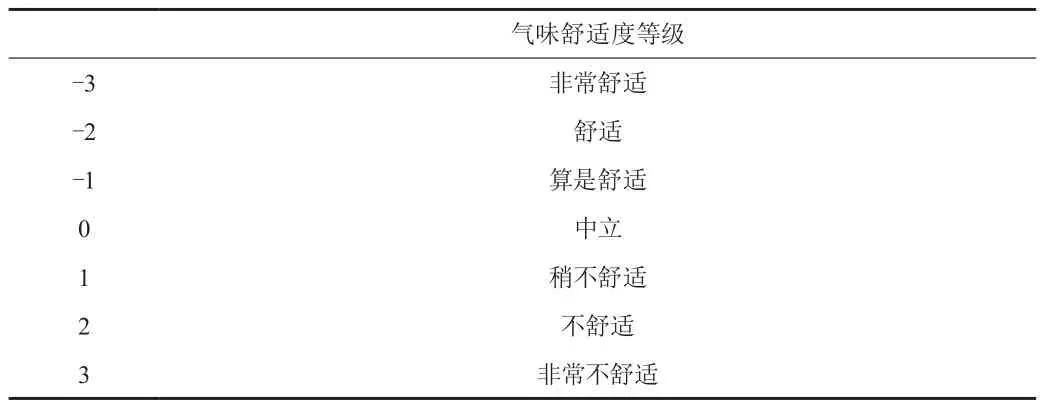

表4 气味舒适度等级分布表

2.3 实验步骤

具体的实验步骤如下:

(1)将舱内进行充分清理后,嗅辨员通过气孔直接对舱内异味情况进行感官判断,气味强度等级处于无气味(等级1),气味舒适度处于舒适或算是舒适两个等级(-2或-1),表明舱内无其他异味源,在嗅辨过程舱内风扇全部关闭,泄露气体量较小,对结果影响忽略不计;

(2)将释放硫化氢(CAS:7783-06-4,纯度为99.9%)气瓶的连接管放置于实验舱底部中心处,开启舱内循环风机,持续5 min,将连接管取出,取出后舱内静置5 min,由于异味释放时间相同,将每次舱内初始硫化氢浓度视为等量,嗅辨员判断异味等级,使当前气味强度处于“有不能忍受的气体”(等级6),气味舒适度处于“非常不舒适”(等级3);

(3)关闭舱内循环风扇,设置对照实验组,分别开启测试的对应模块分别在30 min、60 min、120 min、180 min进行嗅辨员感官体验,并进行评价;

(4)对实验过程中模块的关键数据进行检测,例如等离子及负离子产生的臭氧浓度、负离子的发生量,并完成记录。

3 结果与讨论

3.1 对照组

对照组设置的目的是为判断此异味源在1立方舱的自然衰减程度,从而达到去噪效果,表5、表6分别为对照组气味强度等级及气味舒适度在初始、30 min、60 min、120 min及180 min的等级判定。

表5 污染物对照组气味强度等级变化

表6 对照组气味舒适度等级变化

空舱实验,目的在于了解舱内橡胶制品及板材是否有气味散发,舱本体对异味的贡献度,结果如下:30 min气味等级为0,气味舒适度为0;60 min气味等级为1,气味舒适度为-1;120 min气味等级为2,气味舒适度为-1。

表7 对照实验舱气味等级及舒适度变化

从空舱实验可以看出,舱内会释放一定的气味,且为正向芳香气味,所以气味舒适度稍微上升(等级-1)。

在对照实验中,随着时间的推移,对照组的气味强度等级有稍微的下降,但舱内气味仍然有强烈干扰性,依然在气味舒适度处于不舒适状态,三小时后异味等级无较强下滑,舱内异味自然衰减的程度很小,实验中舱本体芳香气味被异味源的异味掩盖,所以在舱内有较高气味强度等级时,舱本体气味干扰可暂且忽略。

3.2 等离子模块

等离子体通过·OH、O3、O+、O2+、O-、H2O2、N2+、NO+等活性离子的强氧化性来除菌[14],以上活性离子与恶臭物质发生氧化反应,从而达到异味去除的效果,实验结果如下:

等离子模块悬挂在舱几何中心处,并监测释放的主要副产物臭氧,测试不同输入功率(2.5 W及1 W)的模块在1立方舱内的臭氧浓度及异味等级变化。

图2为不同输入功率等离子模块在舱内的臭氧浓度变化曲线,由图可以看出臭氧在前10 min的累计量较低,在检测设备精度(0.01 ppm)以下,空间内臭氧浓度低于0.01 ppm,在10 min以后臭氧的浓度随时间逐渐升高。功率为1 W的模块,检测到臭氧的时间相对滞后;结果表明,输入功率与臭氧的产生量成正相关,即输入功率越大,臭氧浓度越高。

图2 1 W与2.5 W等离子模块随时间变化臭氧浓度变化曲线

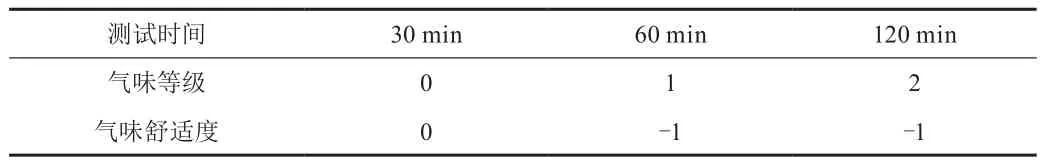

图3及图4中可以看出等离子模块在异味处理过程中的表现情况,图中同时表现1 W和2.5 W等离子模块的异味去除结果,表明1 W和2.5 W在除味表现上完全一致,气味等级及气味舒适度曲线完全重合,所以说1 W功率即可满足现有条件下的除味需求。值得注意的是,臭氧自身强氧化性的性质,对异味有很好的去除效果。因此,该等离子模块的除味效果是等离子与臭氧综合达到的效果。气味等级在30 min处理后有急剧的下降,并到达气味等级3的位置,并在后续时间维持在此等级上。但从图4上可以看出,虽然气味等级下降,但气味舒适度并没有明显的下降,主要原因为舱内的异味源气味从感官评价上确定已被去除,但舱内有很浓的臭氧味道,所以气味强度等级为“有明显气味”,气味舒适度为“不舒适”,气味等级并没有继续下降,而是由副产物异味源代替目标异味源。

4例存在躯体功能活动障碍,需长期卧床、坐轮椅的病人担心出现并发症使病情加重。病人H:“我昨天晚上受凉了,现有点咳嗽,嗓子很痛,体温有点高,会不会得肺炎了?”病人G:“我听说胖的人容易得压疮,我现在右侧肢体瘫痪,不能自主翻身,老婆一个人翻不动,医院里可以请护工帮忙,但回去咋办?” 病人E:“今天早晨我嘴角突然抽动了好几下,躺平后不抽了,是不是发生什么并发症了?需不需要做什么检查?”

图3 等离子模块除味气味等级变化曲线

图4 等离子模块除味气味舒适度变化曲线

综上,实验中所使用的等离子模块,在除味方面有较好的效果,目标异味感知不明显,但舱内臭氧味道明显。臭氧浓度提高到一定限值会对人体造成伤害,需要对臭氧浓度严格控制,否则无法进行动态除味,即无法人机共存,室内环境臭氧浓度1小时均值需控制到0.16 mg/m3[15]以下,搭载到空气净化器时,出风口5 cm处臭氧浓度限值则为0.1 mg/m3[16]。以上仅是在密闭的1立方环境舱中实验,基本无换气,所以副产物浓度在逐渐积累,若在真实使用环境或方法下,有待进一步验证。

3.3 负离子模块

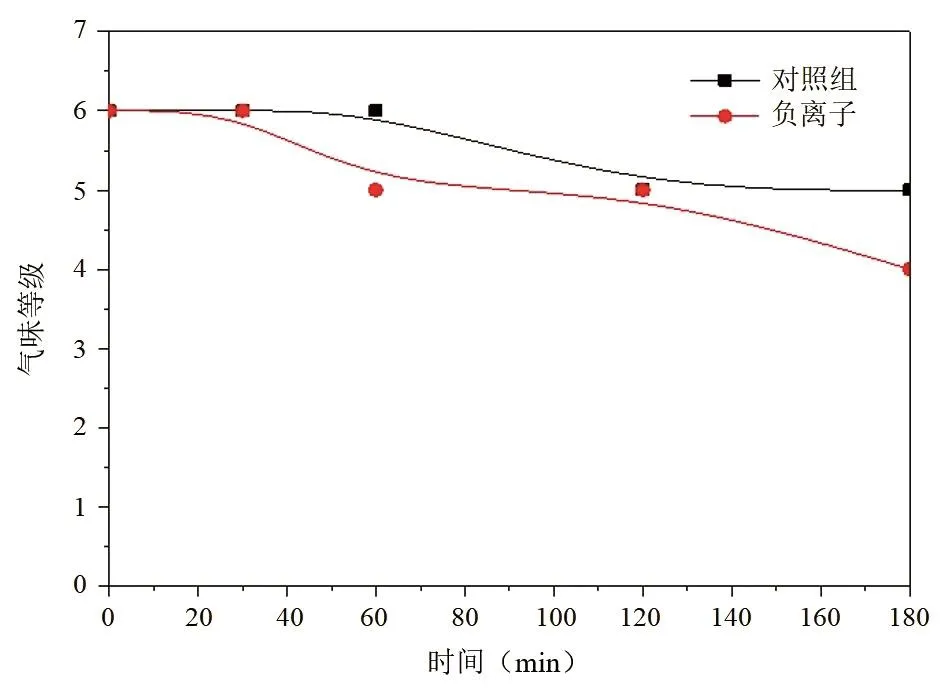

在前期调研时发现,负离子模块在湿度较高时,负离子的产生量会随之增加。理论上,负离子的升高会有更好的除味效果,所以在实验条件下,选择在相对湿度较高(65%)的环境下测试。通过测试,负离子量最高处可达十万级别,将负离子模块悬在1立方舱几何中心处,实验结果如下:

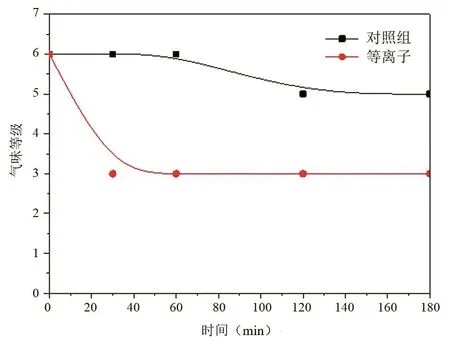

针对负离子模块关键参数进行测试,舱内臭氧含量始终为0,底部中心处负离子量(个/cm3)随时间的变化曲线如图5所示,前15 min负离子逐渐升高,最终在15000至35000内波动。

图5 舱内底部中心处负离子变化曲线

如图6所示,通过嗅辨员完成曲线绘制,气味等级略有下降,相比于对照组无明显变化,在三小时处理后,舱内气味依然处于等级4“有干扰性气味”,所以在异味去除上无明显效果;由于是舱内异味去除效果较差,异味物质残留量多,如图7所示,异味在前1个小时气味舒适度基本保持不变,整个过程相较于对照组无明显下降,最终表现约为等级1“稍不舒适”。

图6 负离子模块除味气味等级变化曲线

图7 负离子模块除味气味舒适度变化曲线

从以上数据分析得出,在1立方密闭舱内,负离子模块虽然无副产物产生,人员可以在其工作时共存于环境中,但是该模块在短时间内除味效果并不明显,需要对目标空间进行长时间作用。并且该模块的负离子产生量受环境空气中湿度的影响很大。

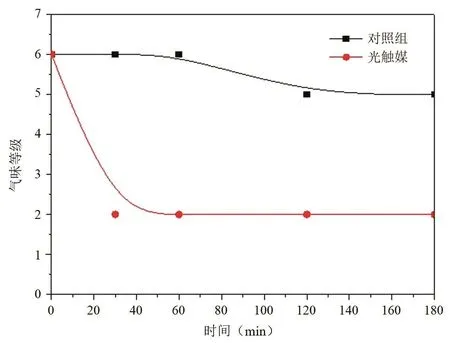

3.4 光触媒模块

光触媒利用紫外光激发产生的活性离子(如羟基自由基[14])进行杀菌,同时这些活性离子也能够与恶臭物质发生氧化还原反应去除异味,实验结果如下:

光触媒模块放置在舱内底部中心处,由于采用紫外线激发,某段波长会产生臭氧,所以在舱内进行了臭氧监测,异味去除结果如图8及图9所示。由图8可以看出气味等级在30 min内有急剧下降,达到等级2“有气味但无干扰性”,并持续维持在等级2,说明舱内异味源气味基本被去除,并无再下降趋势;如图9所示,30 min后对应的气体舒适度为等级1“稍不舒适”,60 min后舱内等级转变为等级-1“算是舒适”,后续时间维持在此等级上。

图8 不同方案压缩机表面5000 Hz频段振动分布特性

图8 光触媒模块除味气味等级变化曲线

图9 光触媒模块除味气味舒适度变化曲线

图9 改善方案与原方案噪声对比

从以上数据分析得出,光触媒对硫化氢去除效果明显,舱内并未测到臭氧,但在使用过程中为避免紫外线泄露,需设计遮蔽结构,防止直接照射到人体表面,并遵守国家标准[16];另外,光触媒模块的提升效果,应充分考虑催化剂层基体结构、内部辐射场、流场和浓度场的影响[17],本文所测试模块使用12 W紫外线灯管及30 m3/h循环风机,并以塑料蜂窝作为基体结构。

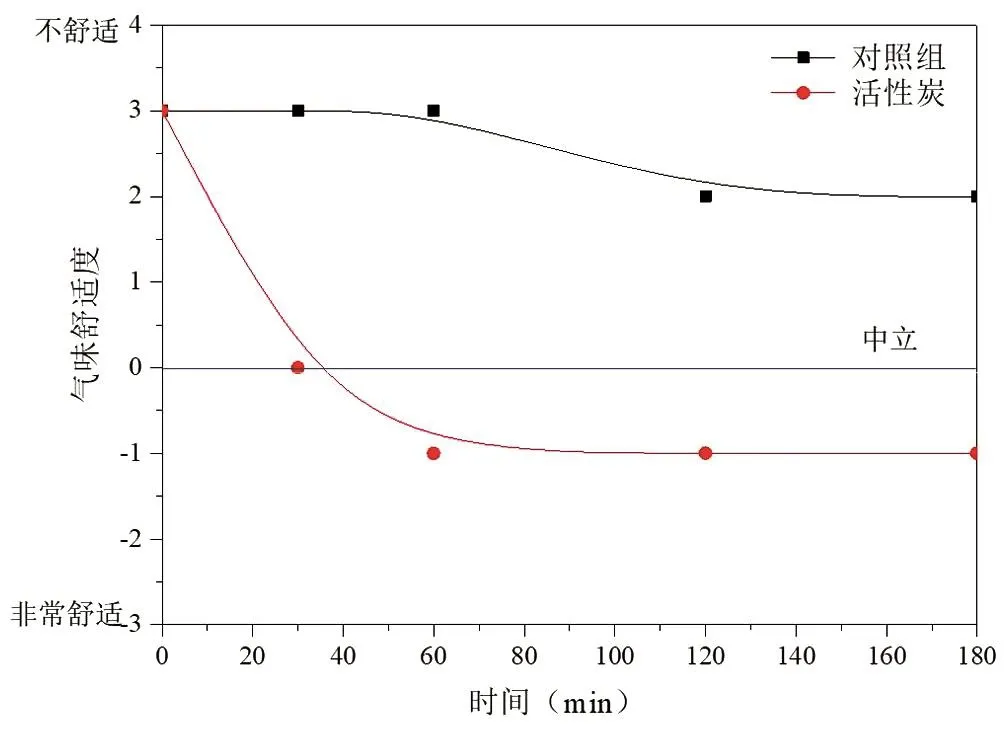

3.5 活性炭模块

活性炭模块是日常使用的最普遍的模块,现采用尺寸为200 mm×200 mm×10 mm的活性炭,以风量为120 m3/h的离心风机进行实验,整个模块放置在舱底部中心处,实验结果如图10及图11所示。

由图10,30 min后舱内气味等级达到等级1,即“无气味”等级,活性炭在除味效果方面表现优秀,并且无背景气味;此外,图11表明气味舒适度在30 min后即达到等级0“中立”,因为环境中既无目标异味物质,也无舱内其他材料释放的干扰气味,所以表现为中立等级。

图10 活性炭模块除味气味等级变化曲线

图11 活性炭模块除味气味舒适度变化曲线

综上,活性炭在去除异味功能上表现优越,并且性价比较高,但吸附类型的活性炭模块同样具有缺点,即有一定容量,当达到饱和状态后,其功能就会失效,甚至导致二次污染,需要及时更换。

4 结论

通过实验总结,每种除异味技术均具有各自的特点:

(1)多功能:等离子模块和光触媒模块能够同时具备除味兼杀菌[14]的功能,但两种方式均会有副产物产生,若将等离子模块和光触媒模块搭载到家电产品上,需要控制出风口处臭氧的释放量和周围的紫外线的泄漏量,控制在国家标准(GB 21551.3-2010)限值以下;

(2)除味效果:活性炭和光触媒的除异味效果相对较好,移去异味源后,舱内异味基本去除,未饱和活性炭模块和光触媒模块不会成为新的异味源,而等离子模块虽然能够去除实验异味,但会产生臭氧,需严格控制输出电压,并优化等离子放电结构以减少臭氧的产生;

(3)去除速率:根据现有数据,即30 min后气味强度下降等级判定,去除速度从高到低依次为:活性炭、光触媒、等离子、负离子;

(4)可持续性:四类模块中,活性炭属于耗材,在到达饱和后需要及时更换;而另外三类模块可持续使用,但具体使用寿命受紫外线、高压包、碳刷、针尖等内部硬件影响,也受灰尘等外部环境影响。