广东省新材料产业技术发展现状及对策研究* 1

2022-02-13陈志祥韦文求张会勤

文/陈志祥 韦文求 张会勤

新材料产业是战略性、基础性产业,是现代高新技术的物质基础和战略先导,具有重要的引领和支撑作用,越来越成 为世界各国高科技竞争的关键领域。近些年来,随着新一轮科技革命和产业变革的发展,新材料和新物质结构不断涌现,全球新材料产业技术发展迅猛,新材料对经济社会发展的战略支撑作用日益凸显。我国作为新材料产业大国,在新材料创新发展方面取得较大成就,技术研发能力稳步提升,产业规模不断壮大,产业结构日趋优化,构建形成了全球门类最全、规模第一的新材料产业体系,2019年新材料产业总产值达4.5万亿元,约占全球总规模的22.8%。

广东作为我国新材料的生产和需求大省,一直以来,各级政府十分重视新材料产业的发展,围绕新材料产业集群培育、“卡脖子”技术攻关等方面加大支持力度,加速推进新材料研发、制造、测试、应用推广等向纵深发展,新材料支撑广东制造业高质量发展的贡献度日益增强。但是与国际先进水平相比,广东在新材料研发与生产等方面的差距依然较大,关键高端材料远未实现自主供给,新材料的自主创新能力和产业核心竞争力亟待提升。在踏上实现第二个百年奋斗目标的新赶考之路上,促进新材料产业的高质量发展,将成为促进粤港澳大湾区国际科技创新中心建设和广东科技创新强省建设的重要支撑。

一、发展现状

一是产业规模不断扩大,集群发展格局初步形成

在终端应用市场需求牵引下,广东新材料产业规模和综合实力一直稳居全国前列,2020年新材料总产值超万亿元,其中规上新材料制造业工业企业主营收入达7800亿元,基本保持稳中有升的发展态势(见图1)。据不完全统计,广东在锂离子电池材料、显示发光与配套材料、生物医用材料、超材料、光伏材料、稀土发光材料、电子电路材料、高性能树脂、高端电子化学品、电子陶瓷、特种玻璃(电子玻璃等)、铝材(铝型材等)、铜材(铜箔等)、磁性材料、高端建筑陶瓷等领域产品技术水平和产量均位居全国前列,拥有一批行业上市龙头企业。广东省半导体照明、锂离子电解液、电子电路材料等产业规模已超过全国整体规模的一半,新能源材料、生物医用材料、新型显示、先进陶瓷材料等领域具有较为完整的产业链和完备的产业配套体系,综合实力处于全国领先地位。

图1 广东省新材料制造业产值规模

在产业规模发展壮大的同时,广东新材料产业区域化聚集发展态势较为明显,总体呈现“以广深莞佛为核心,多地区共同发展”的特点,形成了若干个具有核心竞争力和特色优势的区域产业集群。如广州、深圳、东莞等形成了以高分子及复合材料、先进电子信息材料、超材料、低微及纳米材料、新能源材料等前沿新材料为主的产业集群;佛山、惠州、珠海、肇庆、清远、阳江、韶关等形成了以高端建筑材料、精细化工材料、先进金属材料等为主的先进材料综合型产业集群;粤东西北地区发展布局了锂电材料、高分子及复合材料、先进金属材料、精细化工材料等,但是各领域较为分散,产业链不够清晰完整。

二是政策环境不断优化,技术创新能力持续增强

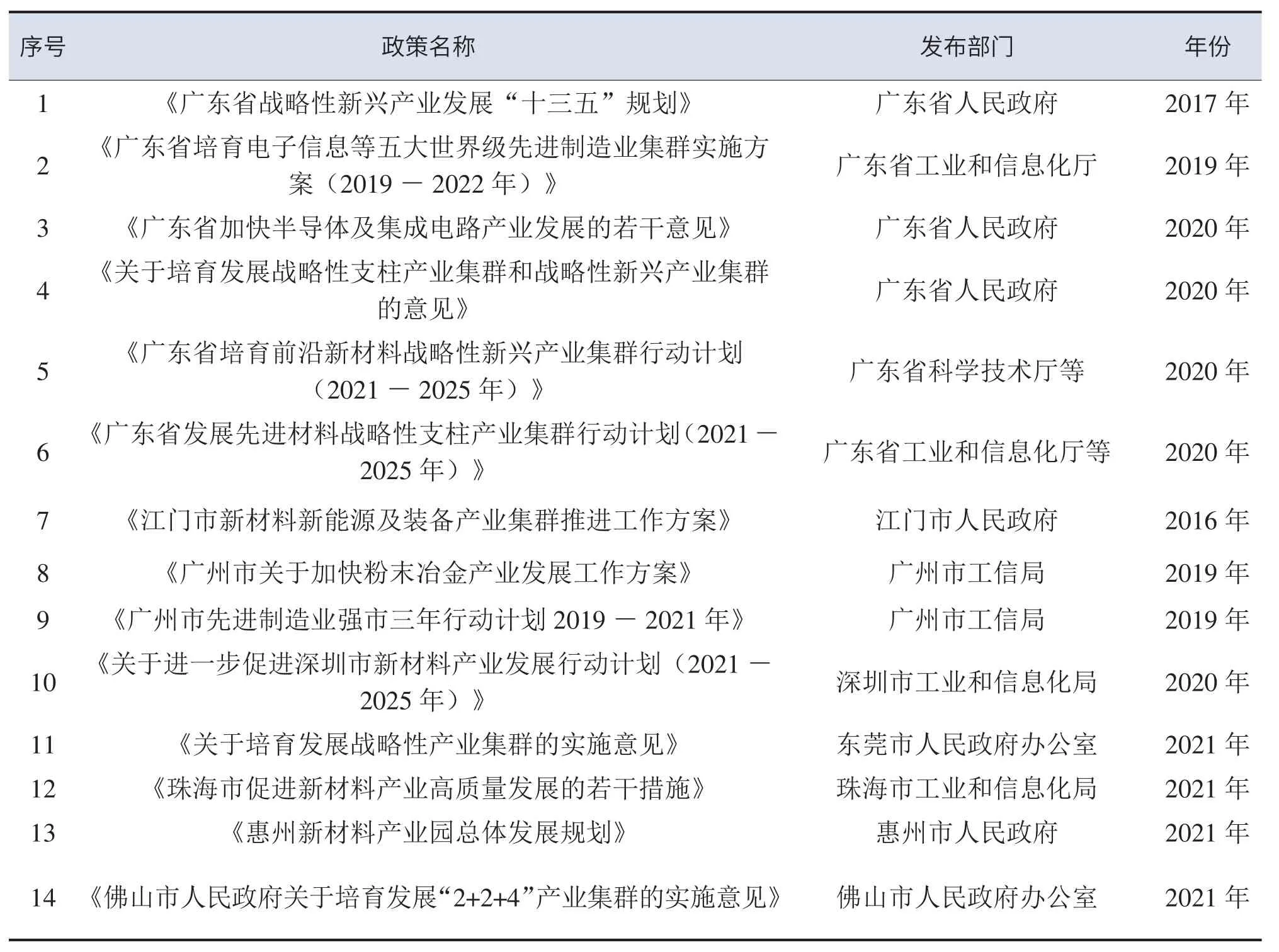

近年来,广东省各级政府对新材料产业的发展给予了高度关注和重视,纷纷制定出台了相关产业培育政策,组织实施了一系列重大科技计划项目,进一步加强区域新材料产业的发展与技术水平的提升。省级层面,广东省政府和各厅局发布了《广东省战略性新兴产业发展“十三五”规划》、《广东省人民政府关于培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的意见》(粤府函〔2020〕82号)、《广东省培育前沿新材料战略性新兴产业集群行动计划(2021-2025年)》、《广东省发展先进材料战略性支柱产业集群行动计划(2021-2025年)》等政策文件(见表1),大力培育发展新材料产业。地市层面,深圳、广州、珠海、东莞等地也出台了多项促进新材料产业发展的配套政策措施,从产业链关键环节提升、产业服务体系、产业用地空间、重点新材料推广和应用等方面给予政策支持,促进区域特色化新材料产业综合实力的快速攀升。

表1 近5年广东省新材料领域相关政策

围绕新材料各领域的关键(共性)技术、关键材料、核心装备等,广东省和各地市先后精准实施了众多重大科技计划项目,如在广东省重点领域研发计划中,先后设立了“第三代半导体材料与器件”“电子信息关键材料”“先进制造基础材料”“先导性材料与技术”“5G通信关键材料及应用”“新型显示”“材料基因工程”等10多个重大重点专项(见表2),省级财政立项金额达15亿元,项目总投入达40亿元,产出了一批重要科研成果。如在全国率先实现了8英寸硅基氮化镓、6英寸4H-SiC外延晶片等材料与器件的大规模量产,研发了国内首台量产柔性印刷显示激光剥离设备,突破了IC芯片用陶瓷劈刀材料和批量化生产的关键瓶颈,打破了LnP(磷化铟)环保量子点、芯片减薄用键合材料、纳米晶介电陶瓷材料、Ln-IZO(镧系稀土掺杂金属氧化物)靶材等关键材料的国外垄断,单晶石墨烯的工业化制备、超材料的规模化生产等取得重大突破,部分材料达到国际领先水平。 据广东省知识产权局公开报告显示,截止到2019年12月底,广东省新材料产业专利申请量达36770件,位居全国第二位,是全国新材料产业创新发展的领先省份,具有较强的产业技术优势。

表2 广东省重点领域研发计划新材料领域专项布局

三是产业生态逐渐完善,战略支撑能力显著提升

经过多年的发展,广东省在众多新材料细分领域中已逐渐形成了较为完备的产业生态,在锂电池材料、电子电路材料、新型显示、新一代半导体材料等领域建立了较为完整的产业链,拥有全链条的研发、生产和检验检测能力。如广东汇聚了正极材料、负极材料、隔膜和电解液等锂电池领域各类材料以及终

端应用,构建起包括显示发光材料、靶材、湿化学品等门类比较齐全、技术水平较高的各式新型显示材料、器件与装备产业体系。同时,广东汇聚了国家新型显示技术创新中心、国家印刷及柔性显示创新中心、国家先进高分子材料产业创新中心、国家新材料测试评价平台的电子材料行业中心等多个材料领域的国家级创新平台,高标准组建了材料科学与技术广东省实验室(松山湖材料实验室)、化学与精细化工广东省实验室等两个专业化高端创新平台。在政策的扶持引导和国产供应终端需求的牵引下,广东新材料生产端和应用终端开展了深入合作,为新一代通信、新能源汽车、集成电路、航空航天等领域的自主保障和供应链安全提供了不可或缺的战略支撑作用,新材料产业对区域战略性新兴产业发展的支撑能力显著提升。

二、存在问题

近年来,在先进制造、集成电路等产业快速发展的驱动下,在国家和地方政策的大力引导与支持下,广东新材料领域的科研水平与产品性能有了显著提升,但与国际先进水平相比,广东新材料产业整体的技术水平、产品的稳定性与可靠性、规模化生产能力等方面仍有较大差距,综合竞争力和自主保障能力仍有不足,关键产品受制于人的风险仍十分突出。

一是部分关键材料、核心装备自主保障能力不足

当前,部分高端应用领域产品自主保障能力不足,关键材料以及高端装备仍然面临较高的技术壁垒,供应短板和“卡脖子”问题依然十分严峻。如广东作为全国最大的面板生产基地,在薄膜晶体管(TFT)生产线和有机发光二级管(OLED)制程上使用的电子化学品基本以进口为主,显示光刻材料、柔性显示基板和盖板中的高端聚酰亚胺(PI)浆料、发光材料等仍然大部分依赖进口;广东是全国新型电子元器件的产业制造中心,产能居全国首位,但上游的高端精细陶瓷粉和电极浆料、流延机和烧结炉等关键制程装备均依赖进口,核心技术被日美韩所垄断;集成电路领域本土产线上国产材料的使用率不足15%,高端制成和先进封装领域部分材料国内空白,关键材料制备设备、高纯痕量检测分析设备等完全依赖于进口,且面临严重的专利技术封锁。总体而言,作为基础和基石作用的新材料产业对广东经济高质量发展的支撑和保障能力亟待继续加强。

二是具有自主知识产权的原创性成果较少

新材料属于高技术含量的产品,研发投入多、周期长、投入风险高,对研制和生产条件要求高。广东新材料企业进入起步较晚,产品研发与应用研制的经验累积不够,自主研发基础较薄弱,部分技术大多还处于研发测试阶段,且研发多以跟踪国外先进技术为主,具有自主知识产权的原创性产品较少。同时广东新材料产业尚未形成成熟的产业链协同联动创新发展机制,新材料产业技术创新中心、关键共性技术协同创新与成果转移转化平台等建设相对滞后,大部分具有原创性、前瞻性的新材料科技成果基本处在高校科研院所的实验室中,难以快速转化形成产品。此外,现阶段广东人才引进和保障政策更倾向战略性专家和高端人才,对具有极高创造力和主观能动性的中青年科研人才、技术骨干人才以及后备人才重视不够,且高端人才多集中在高校及科研院所,新材料企业高端创新人才缺口较大。

三是部分领域“小、散”问题突出,市场竞争力不强

广东省新材料企业总体产值规模位居国内前列,但多以产值小于10亿元的中小规模企业为主,产业链条普遍较短,行业龙头企业数量较少,无法满足国产化新材料基础产品向高端应用领域的跨越发展需求。此外,虽然广东建有众多国家和省级特色材料产业基地、专业孵化园区,但是园区内企业整体呈现“小而散”特征,缺乏核心的主导产业和龙头企业,引领带动与协作配套能力不强,未能产生明显的集聚效应。同时,广东新材料产业投资和技术创新较为分散,部分领域尚未形成“以点带线、以线带面”的联动效应,产业综合竞争力有待提升。部分地区也存在大量低水平重复建设现象,盲目跟风引进和投资现象时有发生,一定程度上分散了资金和资源,不利于新材料产业的集聚发展。

三、几点对策建议

一是构建系统的新材料自主创新体系

新材料产业是制造强国的基础,是高新技术产业发展的基石和先导。在广东当前高质量发展的关键时期,一方面要通过政策引导,继续加大研发投入和科研攻关力度,以企业为主体、产学研结合,系统突破制约战略性新兴产业发展的关键材料和“卡脖子”技术难题,破解制约重点企业“断供、禁用、禁售”困境,确保新材料供应链安全。另一方面,新材料是一个涉及化学、物理等多领域交叉学科的行业,其研发、生产等涉及到高端装备、精密仪器等方面,广东要重视新材料的原始创新,加强颠覆性技术和替代性技术的创新与应用,以摆脱长期跟随、仿制的路径依赖;重点推动各高校、省实验室、高水平科研机构、龙头企业开展前瞻性、颠覆性的新材料理论和新技术研究,强化绿色环保材料和新功能材料的研发。全面推广新材料与人工智能或智能制造的交叉,重点发展材料信息学,推动高通量计算方法、高通量制备技术、人工智能与新材料融合技术等的加速发展与应用,将智能化与新材料有机融合形成全新的产业系统,真正实现产业的提质增效。

二是完善以龙头企业为主体的发展体系

作为制造业第一大省,广东在新材料领域拥有良好的下游应用和终端制造业基础,旺盛的应用市场需求对新材料产业的高质量发展具有较好的牵引和推动作用。政府应该积极鼓励和支持材料终端应用龙头骨干企业与材料生产企业开展合作,组织产业链上下游企业开展全链条协同攻关,加速推进关键材料供应链的本地化保障。通过需求带动,支持和促进新材料生产的中小微企业上档次、上规模,培育和拓展新材料领域的中高端市场,推动供给侧结构性改革,加快培育一批“专精特新”创新型企业。鼓励和支持材料终端应用和生产企业做大做强,开展强强联合、跨地区兼并重组、境外并购和投资合作等,扩大与国际制造企业的全方位合作,加快培育具有国际竞争力的新材料领军企业。

三是加强环境建设与政策引导

政府应加强战略部署与统筹规划,使新材料及其相关产业在技术发展路径与目标等方面保持一致性,强化关键原材料、高端装备、先进仪器设备等的支撑保障,推动本地新材料上下游产业协同发展,构建区域新材料可持续发展的完整产业生态体系。同时以产业链和创新链协同发展为手段,培育一批区域优势突出、产业特色鲜明、品牌竞争力强的新材料产业集聚区,并在园区土地、资金支持、技术引进、装备制造、安保环保等保障措施和配套政策方面给予改革创新空间。如从技术、政策、管理等多个维度加强新材料生产的环境污染防控,提升高端化学品管理的科学理念,集中布置污染治理设施,制定弹性排污标准和差别化清洁能源补贴政策等,努力建立环境与发展并进的机制。鼓励和支持省实验室、高水平科研机构与应用终端重点企业共同建立新材料研发、中试基地与应用验证平台,加速新材料科技成果的产业化应用,突破“有材不好用、好材不敢用”的发展困境。

四是强化人才引育和自主知识产权培育

充分发挥粤港澳大湾区的区位优势,有针对性地研究出台超常规的新材料专业人才招引政策。充分发挥散裂中子源、南方先进光源等大科学装置平台作用,在科研合作、学术交流等方面建立多层次、全方位的港澳台合作及国际科技合作范式。加强新材料研发、生产和应用的国际间沟通与交流,加速聚集国内外的新材料专业优秀人才和创新创业团队。继续完善知识产权保护机制,加强知识产权的有效保护,引导、扶持企业和科研机构积极参与或主导新材料领域国际标准、国家标准和行业标准制定,鼓励产业链企业形成技术标准联盟,推动专利与技术标准的结合。强化新材料结构设计、制造和性能评价等自有数据的共享、应用与保护,完善工程化新材料的基础和应用服役性能等全方位检测方法和标准体系,逐步建立以我国标准为导向的技术规范和认证机制。