苗族服饰中的图形元素与当地建筑的关系探析★

2022-02-11吴泽珠

吴泽珠

(同济大学建筑与城市规划学院,上海 200092)

0 引言

通过对传统民居特色与价值再认识来看,从不同角度去挖掘民居特色是如何与民族相互融合十分重要,有益于我们重新认识乡土建筑。吴荣臻、吴曙光先生在《苗族通史》中明确贵州是苗族发祥地之一,当代苗族主要居住在长江水系中上游的珠江中上游之间的苗岭、武陵、乌蒙大娄山、大南山、云岭等五大山系。苗岭位于黔东南,苗岭山系横亘纵伸,逶迤磅礴,苗民多半成片聚居,其中部分与侗族、汉族和其他一些少数民族插花居住[1]。由于交通闭塞,山区之中相对稳定,保留了较为原始的生活习性以及民族特性,因而成为本次研究调研案例。笔者走访调研了陀螺田、沙宝寨、王家滕以及较为偏远且保存尚好不太受外界干扰的甘溪,沿路从洞口、刚海、大坪、院子顺河而上等十几个自然村落。吴仕忠先生是苗族服饰研究专家,所著《中国苗族服饰图志》中描述的谷陇区域正是笔者调研的区域,文中指出苗族服饰具有一贯的承继性,面对苗族服饰厚重的历史积淀,令人感到它弥足珍贵的同时也作为一种文化载体,反映了苗族的物质生活和精神生活[2]。

1 人的行为

1.1 苗族刺绣符号化过程

“建筑人类学将文化人类学的研究成果和方法应用于建筑学领域,即不仅研究建筑自身,还要研究建筑的社会文化背景。建筑的问题必须从文化的角度去研究,因为建筑正是在文化的土壤中培养出来的;同时,作为文化发展的进程,成为文化有形和具体的表现。建筑人类学注重研究社会文化的各个方面,研究人类的习俗活动、宗教信仰、社会生活、美学观念及人与社会的关系。正是这些内容构成了建筑的社会文化背景,并最终通过建筑的空间布局、外观形式、细部装饰等表露出来”[3]。引用建筑人类学的概念来说明:在苗族语言中,刺绣是叫“ant plaob”, “ant”为动词,表示动作“做”,“plaob”为名词,表示“绣品、花纹”,合起来就是“做花纹、刺绣”。在苗语只有语言没有文字的体系下,“plaob”单个词指苗族的苗,在苗语里则称苗族为“jid plaob”(直译:家苗,实义:苗家)。从语言的概念上来说,也是一个符号化的过程,因为苗族喜欢刺绣,喜欢把满是绣纹的服装穿在身上,也十分喜欢用这种方式来展示自己的美,展示自己的勤劳能干。 “plaob”逐渐符号化,既指代这个民族也指代刺绣,如同“China”指中国,而“china”指瓷器。

苗绣在苗族里是一个怎样的存在,由于笔者从小生活在苗寨,且又多方调研得知,苗族女子一出生就会穿戴由奶奶或者婆婆提前做好的全套有精美苗绣的服饰,如帽子上的图案是依据前人传下的版式做的,寓意平安,上面的绣花来自民族意识图形化的花草鸟兽:做成蝴蝶尾巴寓意小女孩诞生,美丽漂亮平平安安(见图1)。到了满月的时候就会绣好背带,上面也是满满的苗绣,一针一线都是长辈对生命降临的欢迎,满月当天就会将小孩第一次背在背上寓意好养活,且往后的日子里则要背着孩子才能完成繁多的农活,这便是为生活而生的习俗。大人们在一起做衣服、帽子、裙子等等的时候,女孩们就跟着一起学习苗绣,绣一些简单的小人牵手和波点,包括从养蚕开始等一切活动。长大之后就会开始绣自己的嫁衣,待出嫁时穿到夫家去,会花很多的时间来做全套嫁衣,包括帽子、衣服、百褶裙、腰带等,且衣服上的刺绣每个地方都不一样:袖子、前部、背部、领口等每一处都有模板和尺寸,需要先将花纹全部绣好再拼做成完整的衣服(见图2)。还有衣服上的彩色条纹是将蚕丝染成各种颜色然后按颜色排列在织布机上织出来的,头上的布还需要烟熏,捶打等工艺制作完成,才会拥有这样古朴的色泽,这样的活动在妇女之间是必不可少的。总的来说服装刺绣是贯穿于苗族人的整个生活中的,包括参加喜酒各项集会活动都离不开盛装出席,如此深入到民族生活中的服装刺绣,一定会在这个民族的其他地方产生映射,反映在其为之生活的场所之中。

1.2 苗族服饰的传播方式

苗岭虽是苗族发源地之一,交通闭塞,但历史上也经历过几次重大的迁徙。一是以三苗移民统治下的楚荆时期(公元前223年楚灭),楚国战败后苗民逃亡迁徙入苗岭;二是明初大移民,江西大量人口迁入苗岭与其插花居住,相互交融,且在怀化区域也经历过多次战役,在这种动荡的环境中,苗族人是通过保存“baid”的方式传承其重要信息。当不能够带走大量实物时,他们便将简单的图案按其尺度剪下来,当到达一个安稳的地方后,妇女们就会向带有“baid”的人要来复制,便可将服饰的信息传播和保存下来。别于服饰的其他信息往往会在动荡的环境中丢失掉,又或者因记忆传播而越来越偏离原始面貌,但是服饰上的图案还是比较接近原始的抽象化符号。

1.3 苗族服饰与生活的联系

田字头上一把草,苗族最初是在田地上种植水稻的民族。苗族离不开水牛的帮助,因而水牛是苗族崇拜之一,在服饰上则体现为打成牛角形状的银饰、拦门酒用的是牛角杯,亦有将牛图像化后雕刻于门上作装饰图案,以此说明生活习性体现在苗绣中。又如苗绣中让小孩子练手的手牵手苗绣,传达的是村寨中集体手牵着手唱歌跳舞的场景,但是可以发现并不是具象的,而是十分抽象的图像化产物。

2 服饰中的图形元素与建筑的关系

2.1 图形元素与村落广场图案

首先是在帽子和裙子上发现了同心圆的做法:小孩帽(如图3(a)所示)寓意着能够健康成长,姑娘帽(如图3(b)所示)也是一种美的展现,帽子顶部均为层层递进的不同纹样,蕴含美好和祝福的图案指向同心圆(如图3(b)所示);在向她人展示百褶裙图案时,习惯翻开下摆而形成精美且有次序样式的同心圆,从心理层面上是将最美的东西展现出来,此时指向同心圆(如图3(c)所示)。

其次苗寨十分重要的公共空间是广场,称为铜鼓坪或芦笙场等,其铺砌形式和活动方式亦为同心圆的集中体现(见图4~图7)。苗岭(中部苗语区)则称为“ghab hleel”(宽敞的地方)。这是每一个苗寨必备的集会场所,不论大小。坪是苗族的神器,象征着远古的祖先,苗家人无论迁徙到哪里,都不会忘记祖先,因而苗寨中均建有铜鼓坪,铜鼓坪是苗家人用来吹笙跳舞、聚会议事寨,有新旧两个铜鼓坪,老的铜鼓坪修建于明代,后因人口众多,又每当在苗年或招龙节等重要节庆时节,先在老铜鼓坪举行起鼓、鼓坪开展系列活动[4-5]。苗族的活动很多,从年初到年末每月都有,苗年节的时候整个村子又或附近几个村子的人,就会聚在广场上进行各种祭拜自然神灵的仪式,此时的广场就是仪式场所。铜鼓坪上的铺砌形式和苗绣服饰上的图案有同构关联,均指向同心圆,由内往外排开:不同层次的描边,接着有曲纹,再继续向内部变化。同心圆的图案多变而灵活,并非随意的铺地,而是有意识的人类思维体现。这些精美的图案似乎代表着某种意义,体现了苗族先民的三个重要思想:大小两个宇宙观、劳动创造世界观和卵生观。笔者采访时有云:这样才好看,大家伙很喜欢到这里来,才可通神灵。笔者将这些图形元素作一个简单的提取,它反映的是一种人群对仪式感的要求,对美丽的概念性抽象化映像,这样的图案可以无限的复杂下去,但是基本的样式是在同心圆的骨架下发展(见图8)。

综合服饰图形元素和村落广场图案,笔者认为两者相互关联并且相互复刻,共同映射民族思想。其图案在群体意识中表达中心、神圣仪式,如村里老人围合在这里进行重要会议,且整个村寨在其建造上尤为重视,举全村之力的去设计构建。俗话说“苗包头,汉包脚”,一种说法是:苗族生性就怕被打头,所以就用布把头包住,而以前的汉族女性把脚包住以防逃跑。另一种说法是:苗族展现富裕方式是戴银戴帽,所以苗族的头饰一般很精美也很重,新娘的头饰就有五斤多重,甚至更重,这是一种体现富裕的方式,而汉族有钱人家的小姐大门不出二门不迈,不用走路,以此来显示家庭富裕。那么越是富足的村寨,越是有钱的家庭,越是重视,相对应的图形便层次越多,图案越细越繁杂越美丽。

2.2 图形元素与建筑空间布局

2.2.1 民居基本平面图

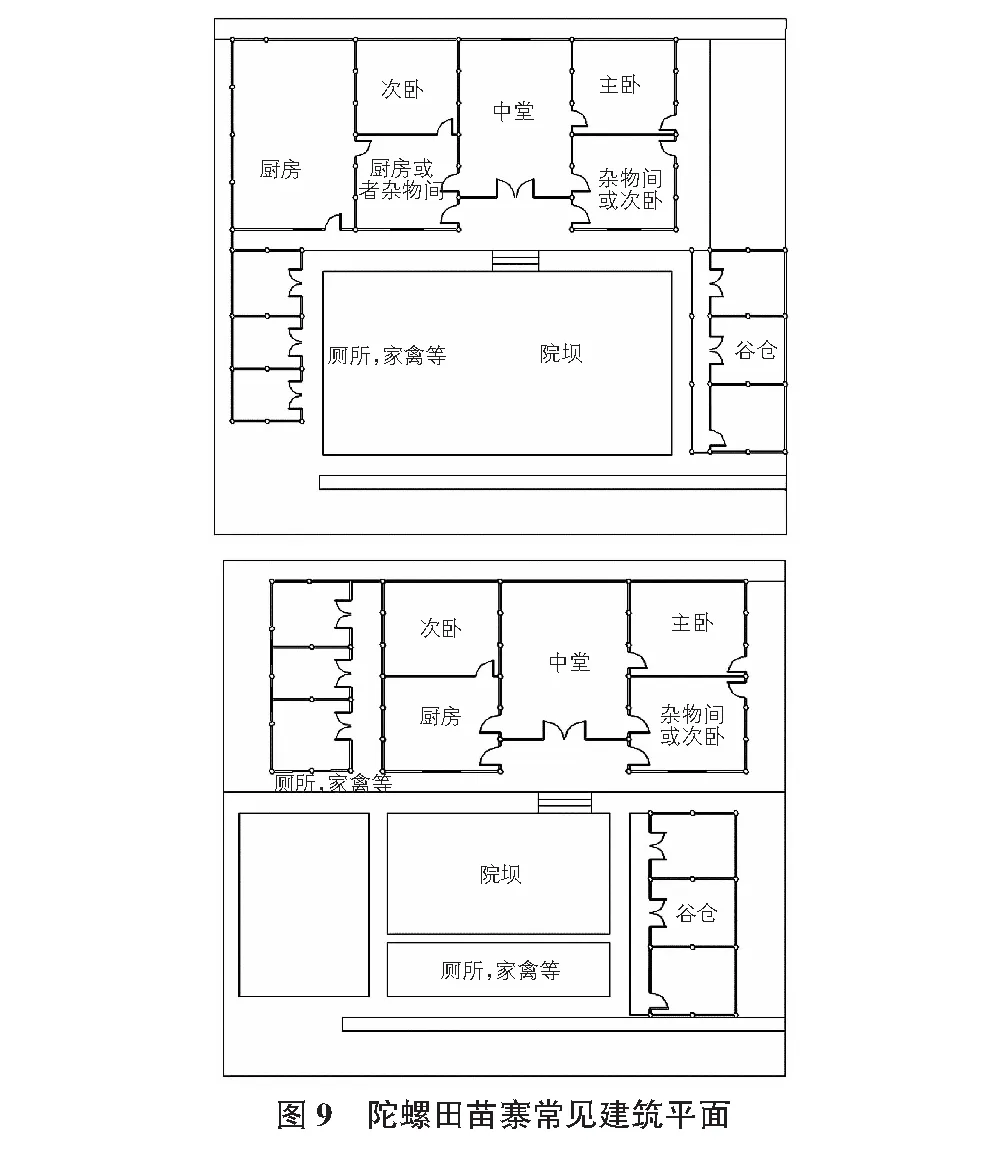

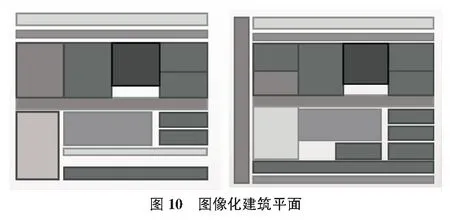

大多苗寨的建筑常见平面形式如图9所示,建筑组合形态为开放式的一字形、L形、U形等,配合屋前院坝以及左右谷仓厕所等形成其基本平面。笔者对其基本平面形式作图形元素提取(见图10),提炼后发现其与服饰图案组合是相似的,从下面的图形和服饰的照片就可以非常明显的看出来。住宅领域感很强,其呈现的方式有:

1)U形围合成院子:虽是开敞的空间,可自由穿行,但只要进入其中就会有强烈进入感。

2)通过抬高场地或顺应地势,而形成独立的空间也具有强烈的领域感,寨子里共用的小路分支,从到达抬高地段时就进入了其住宅的领域。必要的廊道和院子:生活需要,劳作需要,洽谈需要,集会需要。紧凑的排布:村寨建得十分紧凑,户与户联系紧密,产生了十分融洽相互照应的关系,也与苗族的逃难历史有关,房屋沿着山势排布,平行等高线,背靠山,面朝河。

2.2.2 服饰上的苗绣组织

苗族是个没有文字记载的民族,文化传承都是通过口头相传,传说写字衣上面的刺绣图案正是远古的苗文,绣于衣裳上,代代相传,也是苗族最高贵的服饰。对图形的敏感会渗透到生活的各个方面,如图11所示,苗绣是分别绣好之后通过回心的方式组合,与民居基本平面具有共同的意识形态呈现。

2.2.3 建筑立面的图形组合

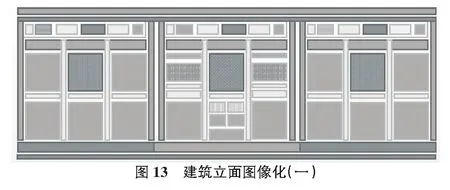

广义的文化人类学包括考古学、语言学和民族学,狭义的文化人类学即指民族学。这门学科试图依据人类的生物特征和文化特征,综合地研究人,并且特别强调人类的差异性以及种族和文化的概念[6]。相似的图形组合除了在建筑平面次序上有映射以外还在立面的处理上有所体现(见图12),将建筑立面图案化以后(见图13),发现其和服装上的苗绣组合十分相似,上下镶边相当于平面的前后廊道绿地道路等,与立面一样上下是屋顶和地板,而中部门窗的分隔反映到服饰上是同样的处理手法,可见这样的关联并非凭空猜测,而是关乎该地区民族人群对美的追求、对美的映像、对组合的手法,不只是在服饰上,同样也体现在建筑立面的组合上。还可以往更深入去观察,如此图案的细节和门窗的组合也有关联,这两种组合方式能够找到相同的可视化图像。

3 图形元素与建筑细部样式

上文1.2中提到的“baid”的传播方式如图14所示,描绘的是苗族人对于凤凰的抽象图案化,它将用于小孩的帽子顶部或者前部花纹。妇女用纸临摹剪下后直接依照图案刺绣,复制的纸便留在绣品中,仅限于帽子,衣服上的刺绣则不是。对比苗寨建筑的挂落、门槛上的图案以及门上牛的装饰图案(见图15),无一不显示出服饰上的图案运用在了建筑细部装饰上,以美化建筑,且有别于其他民族建筑装饰,可见其具有民族性。

4 结语

笔者在调研和对比过程中发现苗族建筑较服饰来说是十分朴素没有过多的装饰,在一些重要的建筑上才作装饰,一是源于经济薄弱,农耕民族自给自足;二是由于其审美的意识和注重的方向,但是经过上文比对和图形的提炼,提出的设想得到了一些答案,可以相信苗族服饰中的图形元素是和当地的建筑有关联,他们之间可以相互贯通、相互运用,同样来自于整个民族对于自然界中花鸟虫兽的几何化图案提炼。

人的行为不是无缘无故的,也不是独立存在的,他一定以某种方式向周围去映射,在文化的传播过程中,服饰图案图形元素在聚落的公共性广场,建筑的空间布局,平面立面以及细节都有映射出相关图形,除了在可观的环境中有体现,也在人的行为习惯,生活方式中投射着这种图像性。其符号代表着黔东南苗族的审美态度,群体对于组合方式的趋同心理和对组合的敏感程度是具有相似性的,它们共同组成了整个聚落的意识形态空间。

本文有助于重新认识传统民居特色与价值,还原一个村落不仅仅只是物质环境的还原,更需要从其背后的文化和人群的行为入手,才能让村落建设灵动起来,本文对于西部少数民族地区进而到南方乡土建筑研究中都具有一定的启示作用,促进乡土建筑的真实性保护。但是由于黔东南地区民族聚居复杂,所涉苗族类别众多,限于篇幅笔者只对部分图案进行对比,之后需更多的案例充实。