白龙江上游不同林龄粗枝云杉人工林土壤化学计量特征

2022-02-10顾振东陶继新赵瑞桃田晓娟李文涛安谈红

张 珊,顾振东,陶继新,赵瑞桃,田晓娟,李文涛,安谈红

(甘肃兴隆山国家级自然保护区管护中心,甘肃 兰州 730117)

生态化学计量学(ecological stoichiometry)主要强调活有机体C、N、P等主要组成元素的关系,并从元素比率的角度把这些不同层次(分子、细胞、有机体、种群、生态系统和全球尺度)的研究理论有机地统一起来[1-3]。森林生态系统中,土壤作为植物养分的重要来源,对植物的生长发育起着至关重要的作用,对植被群落的组成、结构与生产力水平有直接的影响[4],而且随着林龄的增加,对森林生态系统的组成结构、内部环境以及土壤性质均会产生改变,从而影响养分分配格局[5]。因此,研究不同林龄森林生态系统化学计量特征,对揭示植物养分的可获得性以及C、N、P等元素的循环和平衡机制具有重要的科学意义[5],对提升森林生态系统服务功能和森林可持续经营奠定基础[6-8]。

近年来,国内外学者对森林土壤C、N、P化学计量特征进行了大量研究[9-17],有关不同林龄C、N、P化学计量特征的研究也较多[5,8,18-24]。雷丽群等[8]对不同林龄马尾松(Pinusmassoniana)人工林土壤CNP生态化学计量特征研究表明,土壤有机C含量、全N含量均随林龄的递增先降低后增加,N在不同林龄间和不同土层间的变化是土壤N∶P变化的主要原因;崔宁浩等[20]对5、14、39 a 3个林龄马尾松人工林的研究却表明,土壤C、N、P含量随林龄增加而增加,马尾松人工林受N和P的共同限制,但林龄对N、P 养分限制的影响并不显著。由此,林龄对土壤C、N、P含量及生态化学计量比的影响以及C、N、P养分间的限制性关系仍有不确定性,需要更深入地探讨研究。

白龙江上游林区作为长江上游重要的水源地和生态屏障,有着十分重要的生态地位。粗枝云杉(Piceaasperata)人工林是白龙江林区森林资源的重要组成部分,在林区的生态环境恢复和经济发展中发挥着较大作用[25]。目前,有关云杉人工林的研究主要集中于土壤N动态及C储量[26]、根系分泌物及微生物量[27]、林分结构特征及土壤理化性质[28]、林下植物种群生态位特征[29]和地上凋落物对土壤呼吸的贡献[30]等,对云杉人工林土壤生态化学计量特征的研究可以有效提高白龙江林区可持续发展,但至今无人涉猎。本研究采用野外取样法和室内分析法,以白龙江上游6个林龄(20、25、30、35、40、45 a)粗枝云杉人工林为对象,分析了随年龄序列的增长土壤C、N、P含量及其化学计量比的分异规律,探讨土壤C、N、P含量随林龄的变化趋势及其养分限制性,以期通过调节土壤养分含量来提高系统的养分利用效率及云杉人工林的生产力,增强云杉人工林的水源涵养能力,为云杉人工林可持续经营提供理论依据,并为云杉人工林生态系统化学计量学研究提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于白龙江上游舟曲林区沙滩林场(103°07′-103°49′E,33°49′-34°17′N),地处甘肃省南部,青藏高原东北边缘,岷山山系北麓,属北亚热带大陆湿润气候。春季天气多变,地势高,温度低,云雾多,湿度大,夏季常有冰雹,冬季严寒。由于地形复杂,气候垂直变化大,年均气温6.9 ℃,极端最高气温33.8 ℃,极端最低气温-18.6 ℃,年均降水量700 mm;海拔1 500~4 900 m,平均坡度30°~35°,局部可达50°,割切严重,高山峡谷,是典型的西北高山地形。区域内以粗枝云杉为建群树种,主要树种有:红桦(Betulaalbo-sinensis)、青杄(Piceawilsonii)、五角枫(Acermono)、箭竹(Fargesiaspathacea)、青海云杉(P.crassifolia)、杨树(Populus)、槭树(Acer)、桃(Amygdaluspersica)、臭樱(Maddeniahypoleuca)、珍珠梅(Sorbariasorbifolia)、山梅花(Philadelphusincanus)、忍冬(Lonicerajaponica)、陇塞忍冬(L.tangutica)、悬钩子(Rubuscorchorifolius)及茶藨子(Ribesnigrum)等;主要土壤类型为山地棕色森林土[31-32]。

1.2 研究方法

1.2.1 样地设置 2014年7月进行实地调查,选取土壤类型、地形地貌、海拔、坡度等立地条件较为一致的粗枝云杉人工林为研究对象,每个林龄选取3个林分(同一林龄的 3块样地之间距离大约为 10 m),每个林分内设置大小为20 m×20 m的调查样地,共18个样地,四角用木桩标记。样地基本情况见表1。

表1 样地基本信息Table 1 Basic status of sampling plots of spruce plantations

1.2.2 土壤样品采集及分析 在所选的各样地内,去除表层的枯落物,采用“S”形布点取样,用直径为3 cm的土钻多点采集表层(0~20 cm)和底层(20~40 cm)土样,同一样地同一层次土样混匀后,装入无菌袋中,共获得土壤样品36份,采集的土样及时带回实验室,仔细除去其中可见植物残体,土壤样品风干后剔除石头等杂物,研磨并过0.25 mm的网筛后测定土壤全量养分含量。

土壤有机C采用重铬酸K容量法-外加热法测定,全N采用不包含硝态N和亚硝态N的半微量凯式法消化,再用全自动凯氏定N仪(KDY-9830,KETUO) 进行测定,全P采用钼锑抗比色法测定[3]。

1.2.3 数据处理 用Excel 2010进行基本数据统计分析,用Origin 7.5作图,方差分析和相关性分析采用SPSS 17.0软件one-way ANOVA法进行,所有数值均以平均值±标准误的形式表示。对云杉人工林不同林龄土壤的C、N、P含量和C/N、C/P、N/P等进行Pearson相关分析。

2 结果与分析

2.1 不同林龄云杉人工林土壤养分含量分异特征

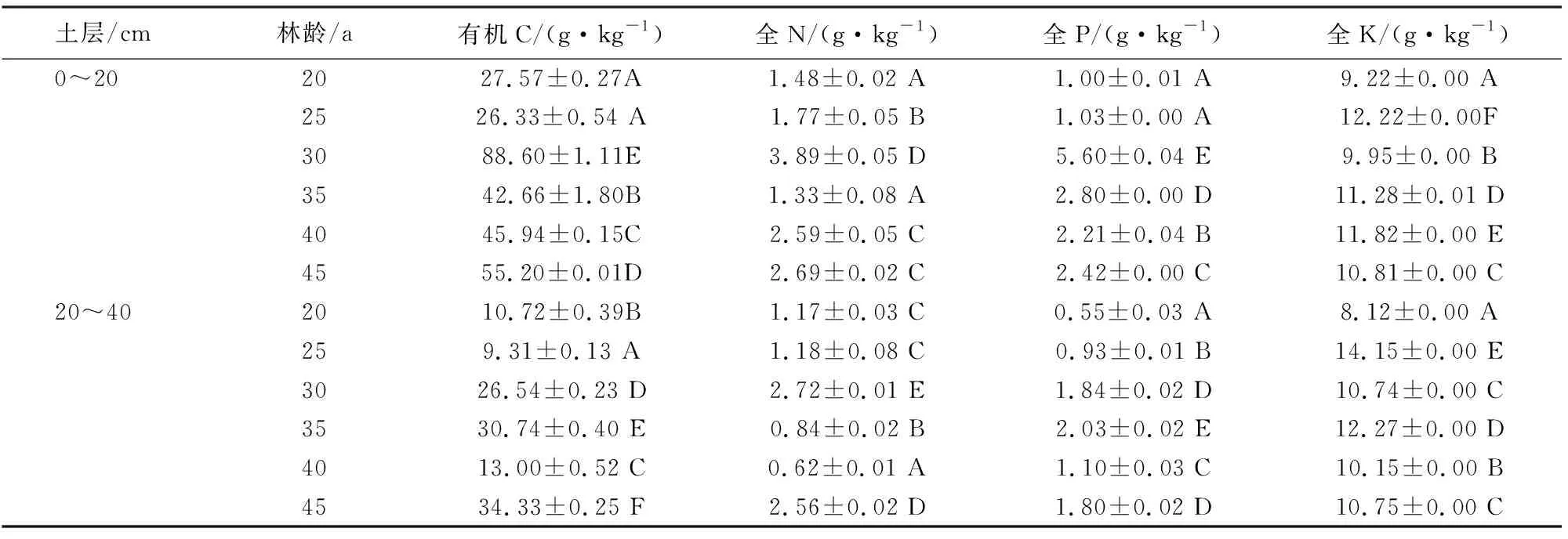

由表2得出,林龄对云杉人工林土壤养分含量有显著(P<0.05)影响,其中有机C在土层0~20 cm处林龄为20 a与25 a差异性不显著(P>0.05),与其他林龄均差异性显著(P<0.05);全N在土层0~20 cm处林龄40 a与50 a差异性不显著(P>0.05),与其他林龄均差异性显著(P<0.05),土层20~40 cm处林龄20 a与25 a差异性不显著(P>0.05),与其他林龄均差异性显著(P<0.05);全P在土层0~20 cm处林龄20 a与25 a差异性不显著(P>0.05),与其他林龄均差异性显著(P<0.05),土层20~40 cm处林龄30 a与45 a差异性不显著(P>0.05),与其他林龄均差异性显著(P<0.05);全K在土层20~40 cm处林龄30 a与45 a差异性不显著(P>0.05),其他林龄均差异性显著(P<0.05)。云杉人工林不同土层的土壤养分含量随林龄的变化规律不一致,随林龄的增加土壤有机C含量呈“W”形变化,土壤全N、全P含量呈“N”形变化,林龄为30 a的云杉人工林区土壤养分(除K之外)含量最高;30 a之前云杉人工林土壤养分含量都较低,这可能是因为云杉人工林在生长初期,由于植株本身的生理机能生长较快对土壤养分的需求量较大,随着林龄的增加到30 a时,生长相对减缓,自身物质合成量减少[33],另一方面云杉人工林随着林龄的增加凋落物逐渐积累,而凋落物养分归还会直接影响土壤C、N、P含量,土壤养分含量增加[33];林龄为30~45 a时,由于云杉开始结实,所需的土壤养分量增大,因此土壤养分含量先降低,45 a时,植物生理结构趋于成熟,对土壤养分需求量减少,再随着植株的长大,凋落物增多,导致土壤养分含量随之上升。

对于0~20 cm和20~40 cm土层,随林龄的增加,土壤有机C、全N、全P、全K含量均差异显著。随着土层深度增加,相同林龄土壤有机C、全N、全P含量均呈现逐渐降低的趋势,全K含量的变化无明显规律,这可能是因为随土层深度的增加,云杉人工林对土壤养分的吸收量增加,另一方面土壤 C、N 来源主要途径是凋落物分解合成的有机质,首先在表层土壤密集之后随水分或其他介质向土壤下层迁移扩散,因此形成土壤C、N 含量从表层向下层逐渐降低的分布格局[34]。林龄为30 a的云杉人工林区土壤养分(除K之外)含量最高,30 a前的土壤养分较30 a后的养分含量低,说明云杉人工林生长前期需要的土壤养分含量较高(表2)。

表2 土壤养分含量Table 2 Soil nutrient contents

2.2 不同林龄云杉人工林土壤有机C、全N、全P、全K的生态化学计量比

由图1可知,林龄对于不同土层深度土壤C/N、C/P、C/K和N/P均有一定的影响,相同林龄不同土层深度土壤养分的化学计量比也有差异。C/N在土层为0~20 cm与20~40 cm时,随着云杉人工林林龄(20~45 a)的增加,均呈波动倒“V”形变化,范围分别为14.89~32.57、7.95~36.70,均值分别为21.19、16.31,均高于全国土壤C/N的平均值10~12[35];变异系数分别为29.3%(中度变异)、64.0%(高度变异),这说明0~20 cm土层林龄对土壤C/N的影响大于20~40 cm,原因可能是上层土壤养分含量随林龄增加变化较下层土壤稳定。土壤有机质C/N与其分解速度成反比关系,当C/N较高时,土壤有机质分解速率较低,这时微生物需要输入更多的N素来满足它们的生长;当C/N较低时,超过微生物生长所需的N素就会释放到土壤中,土壤的N素含量随之增加[16]。由研究区土壤有机质C/N的值说明其分解速率较低,需要补充更多的N素,另一方面有机层的C/N比较高,表明有机质的矿化作用较慢,从有机层到矿物层,随着土壤厚度的增加C/N一般会降低[6],这就是0~20 cm土层土壤C/N均值大于20~40 cm的原因。

土壤C/P随着林龄(20~45 a)的增加,变化趋势不一致,0~20 cm处呈“V”形变化,在30 a和35 a时差异不显著,其他各林龄处差异均显著;20~40 cm时呈“W”形变化,20 a和45 a、25 a和40 a、30 a和35 a之间差异均不显著;在25 a和35 a时分别出现最小值,在20 a时均出现最大值。土壤C/K和N/P随林龄的增加值在土层为0~20 cm与20~40 cm时均没有特定的规律。0~20 cm 时,C/K在25 a和35 a处分别出现最小值和最大值,35 a和40 a之间差异性不显著,其他各林龄之间差异显著;N/P在35 a和20 a时分别出现最小值和最大值,40 a和45 a处差异性不显著,其他各林龄处差异性均显著。20~40 cm时,C/K在25 a和45 a处分别出现最小值和最大值,20 a和40 a、30 a和35 a之间差异性均显著,其他各林龄处差异性均显著;N/P在35 a和25 a时分别出现最小值和最大值。0~20 cm处各林龄C/P和C/K的值均大于20~40 cm处,N/P在20、30 a和45 a时0~20 cm处N/P的值小于20~40 cm处,其他各林龄处比值均大于20~40 cm处。

土壤C/P、C/K、N/P在两土层随林龄变化的均值分别为21.34、15.03、4.47、1.90,1.11、1.21,变异系数分别为22.6%、25.1%,50.1%、47.9%,40.0%、50.4%,均属于中度变异,说明随林龄的增加其比值变化趋势比较明显。这是因为全K含量相对稳定,全P与全C、全N含量随林龄的增加变化规律基本一致,因而变异性较小。

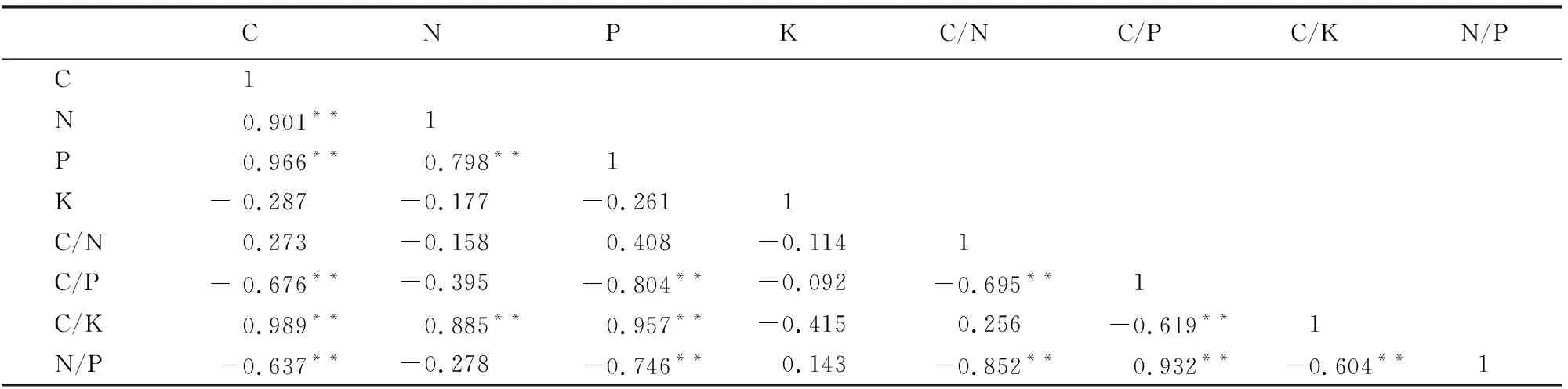

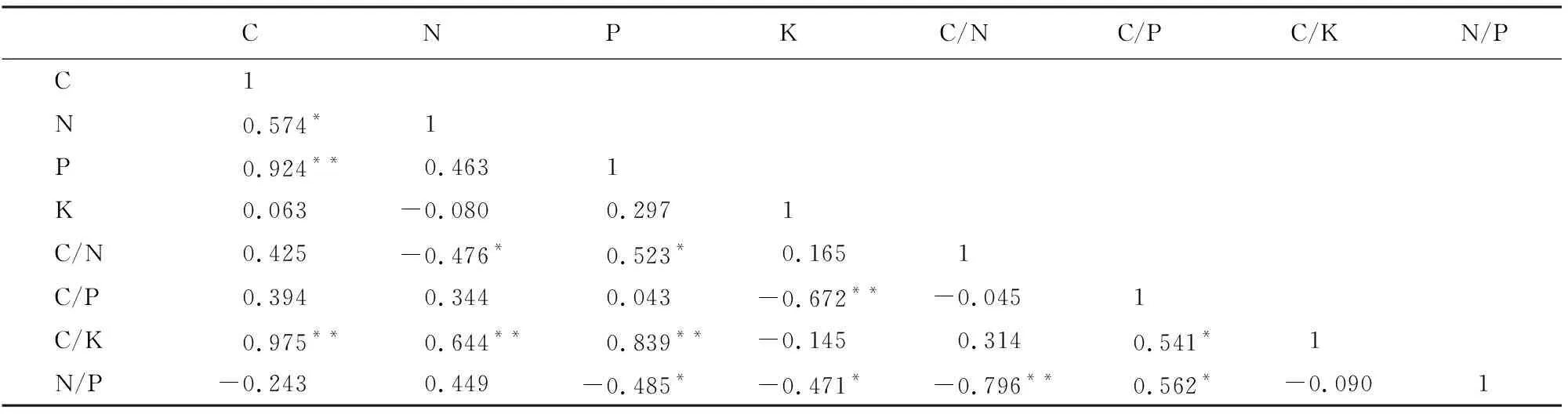

2.4 土壤有机 C、全 N、全 P、全 K 含量及其生态化学计量比之间的相关性

云杉人工林不同土层土壤全量养分含量及其化学计量比的相关分析表明(表3、表4),不同土层土壤全量含量及其化学计量比之间的相关性基本一致,随着土层深度的增加各指标之间的相关系数降低。综合两层土壤分析可知,土壤有机C、全N和全P之间呈极显著正相关,土壤C/N与N呈显著负相关,土壤C/P与C、P之间均呈极显著负相关,与P的相关性大于C;土壤C/K与C呈极显著正相关;土壤N/P与P呈极显著负相关。

表3 0~20 cm处土壤全量养分含量及其生态化学计量比之间的关系Table 3 The relationship between soil total nutrient content and its ecological stoichiometric ratio at 0-20 cm

表4 20~40 cm处土壤全量养分含量及其生态化学计量比之间的关系Table 4 The relationship between soil total nutrient content and its ecological stoichiometric ratio at 20-40 cm soil depth

3 结论与讨论

3.1 结论

相同林龄随着土层深度增加土壤养分含量(除全K外)均呈现逐渐降低的趋势;林龄对云杉人工林土壤养分含量也有显著的影响:随林龄的增加土壤有机C含量呈“W”形变化,土壤全N、全P呈“N”形变化,30 a前的土壤养分较30 a后的养分含量低。

林龄对于不同土层土壤C/N、C/P、C/K、N/P均有显著的影响,其比值除C/P外均不稳定,变异系数较大;不同土层土壤养分的化学计量特征也有差异:除了N/P之外,其他土壤养分化学计量比平均值随土层深度的增加而降低。由土壤C/N、C/P、C/K、N/P得出研究区土壤中需要补充更多的N素,P含量较充足,K含量比较匮乏,云杉人工林在30 a之前受土壤P控制,在30 a之后受土壤N控制。

不同土层土壤全量含量及其化学计量比之间的相关性基本一致,随着土层深度的增加土壤C、N、P、K、C/N、C/P、C/K、N/P之间的相关系数降低。有机C和全P是影响C/N、C/P、C/K、N/P的关键因子。

3.2 讨论

3.2.1 云杉人工林土壤养分含量随林龄的变化 云杉人工林相同林龄土壤养分含量随着土层深度增加(全K变化无明显规律)呈现逐渐降低的趋势,这与以往研究一致[6,8,16,18]。土壤养分含量在不同土层变化规律均不一致,这可能是因为不同林龄的云杉人工林对土壤养分的需求量有差别。

由方差分析可知,林龄对云杉人工林土壤养分含量均有显著的影响。总体来看,随林龄的增加土壤有机C含量呈“W”形变化,土壤全N、全P含量呈“N”形变化,全K含量相对较少,这与曹娟等[18]对湖南会同3个林龄杉木人工林土壤C、N、P化学计量特征中得出随林龄增加土壤有机C呈降低趋势、土壤N呈增加趋势、P无明显变化的结论相悖;与崔宁洁等[20]对不同林龄马尾松人工林CNP分配格局中所得土壤C、N、P 含量随林龄增加而得到积累的结论不一致,可能是因为研究所选的植被种类和年龄阶段不一样而导致。当林龄为30 a的云杉人工林区土壤养分(除K之外)含量最高;30 a之前云杉人工林土壤养分含量都较低,因此在人工林生长初期是养分缺乏期,增加土壤养分含量可促进植株生长速率。

3.2.2 云杉人工林土壤养分化学计量比随林龄的变化 土壤 C/N、C/P、C/K、N/P等是有机质或其他成分中C素与N素、P素总质量的比值,在一定程度上可以反映有机质的分解与积累,土壤肥力的指标可用一定范围内N、P 的富瘠和有效性来衡量,从而影响植物对养分吸收,进而影响其生长发育[19]。

云杉人工林林龄对于不同土层厚度土壤C/N、C/P、C/K、N/P均有一定的显著影响,其比值均不稳定(除C/P之外),变异系数较大,这与崔宁洁等[20]对不同林龄马尾松人工林CNP分配格局中所得土壤C/N、C/P、N/P 随林龄增长无显著变化的结论和曹娟等[18]对湖南会同3个林龄杉木人工林土壤C、N、P化学计量特征中得出随林龄增加土壤C/N、C/P、N/P逐渐增高的结论均相悖,这是因为其土壤C、N、P含量随林龄的变化不一致引起的。不同土层土壤养分的化学计量特征也有差异:除了N/P之外,其他土壤养分化学计量比平均值在土层为0~20 cm时均大于20~40 cm,这与罗亚勇等[13]对不同退化阶段高寒草甸土壤化学计量特征和秦娟等[16]对马尾松不同林型土壤C、N、P、K的化学计量特征研究出的表层土壤C、N、P、K化学计量比大于深层土壤的结论一致。土壤有机质 C/N 与其分解速度成反比关系,研究区土壤有机质C/N的值说明其分解速率较低,需要补充更多的N素;土壤C/P是衡量微生物矿化土壤有机物质释放P或从环境中吸收固持P素潜力的一个指标[24],研究区C/P的值均低于我国土壤C/P 的平均值105[35]。由秦娟等[16]研究可知,当土壤C/P<200时,土壤微生物体C素的短暂增加和有机P的净矿化,从而使土壤中的P含量增加,因此研究区土壤中的P含量较充足。研究区土壤C/K的均值较朱秋莲等[6]得出的C/K平均值(0.26)大很多,原因是土壤K含量少而稳定,C/K的值受有机C影响,另一方面研究区土壤K含量较全国土壤K含量[34]水平低。土壤N/P可以作为养分限制类型的有效预测指标,较低的N/P一般反映植物受到N限制,较高的N/P反映植物受到P限制[36]。由N/P的变异系数可知,随林龄的增加土壤 N/P之间的差异显著,说明了不同林龄人工云杉之间存在不同的养分限制类型,与其均值比较得出:云杉人工林在30 a之前受土壤P控制,在30 a之后受土壤N控制。

在人工林的抚育管理中,特别是在云杉人工林幼林期,应该合理施用 N、P、K肥以改善土壤养分供给状况。同时也可引入固N植物以提高地力,促进云杉人工林的生长发育。

3.2.3 土壤有机C、全N、全P、全K含量及其生态化学计量比之间的相关性 有关土壤全量养分及其生态化学计量比之间的相关性的研究较多,但所得结论相互存在差异[6,15-20]。本研究相关性分析表明,土壤有机C、全N和全P之间呈极显著正相关,这与秦娟等[16]得出的结论一致,与朱秋莲等[6]得出的土壤有机C和全N呈极显著正相关的结论一致,与全N和全P极显著正相关的结论相悖,这可能是因为土壤类型及植被类型不一样导致。C/N与全N的相关性较大;C/P与有机C含量的相关性小于全P含量,表明研究区云杉人工林土壤C/P主要受土壤P含量的影响,C/K主要受土壤C含量的影响,N/P主要受土壤P含量的影响,且呈负相关关系。这表明有机C和全P是影响C/N、C/P、C/K、N/P的关键因子,这与雷丽群[8]和白小芳等[19]等得出有机C、全N是影响 C/N、C/P和 N/P 的关键因子的结论有差异,这可能是因为研究地所选植被类型和林龄及环境引起的。

为了更深入探讨云杉人工林土壤养分随林龄的变化规律,提高云杉人工林对土壤养分的利用率,进而提高云杉人工林的林分生产力,增强水源涵养力,在今后的试验中需要对45 a后的云杉人工林土壤养分进行分析,比较其幼龄林、中幼林、近熟林等各龄级土壤养分的变化;以土壤化学计量作为衡量植物养分匮乏的标准有待完善,在今后试验中应该将植物、凋落物、土壤作为一个完整的系统来探讨C、N、P元素化学计量比在整个系统中的变化格局及其相互作用。