镇江:从京口到京口

2022-02-08朱英豪

朱英豪

“此处唯一的消遣就是我遇到了一些从上海过来打猎的欧洲人,他们还是自杭州以来我唯一见过的白色面孔。这里是打猎的好地方,吕城附近长满了高高的芦苇,可惜我没有狗,所以只能自己艰难地在芦苇丛中穿来穿去。”

1868年12月1日,划着一条小船,花了9天时间,德国地理学家李希霍芬从宁波出发,经运河、钱塘江、太湖等水系,抵达镇江。这是他在抵达镇江附近的丹阳镇时写下的一段话。

2021年10月的一天,在浙江焦山对面的沿江公园,野芦苇在风中摇摆,除了一对母子,左右再无他人。疫情期间,我开车重走了这段路。水路已经无法贯通,但还是看到了这片芦苇,可我没看到“白色面孔”,一个也没有。

我突然想起一个数字,208。这个数字,据镇江地方档案记载,是宣统二年(1910)港口盖印签发的外国人游历护照的数量。镇江港是“中英天津条约”之后最早对外国人开放的港口之一。在中国担任海关总税务司长达六十载的英国人赫德,当时甚至预言镇江会超过上海成为中国第一大港。

第一次去镇江,李希霍芬先是在船上做了一番观察。第二次去,他又花1000文租了艘小船。他像是开着一辆公交车的司机,沿着南岸的小运河,沿路逢站必泊,看到好的景致就带着仆人上山,画下无数张地形图。

“那不大的银山,那建着塔的丘陵,还有那欧租界里的英国公使馆倚靠着的山崖以及那金山不大的礁石,共同构成了一条山脉。”这种无人机般的视角,只能出自一个地理学家。翻开地图、放大,你会发现他是按照自东向西的顺序叙述的。

当把坐标移到金山(公园),它的上下分别涌现出京口和瓜州。一瞬间,我的大脑自动调取了童年时代残余的古诗词记忆库。“京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山”,这是王安石在思乡;“舞榭歌台,风流总被雨打风吹去”,这出自辛弃疾写就的两首《京口北固亭怀古》中的《永遇乐》。京口是六朝时镇江的古称,因形势雄险而成为军事重镇,所谓“京口酒可饮,北府兵可用”。这里更是百川朝宗之地,上达川鄂,下抵江浙。明清以往,中国南方的交通主要靠水路。长江与京杭大运河两条通衢大动脉在此交汇。再加上景色宜人、山川辉映,镇江自古以来吸引了无数帝王将相、文人骚客在此逗留。

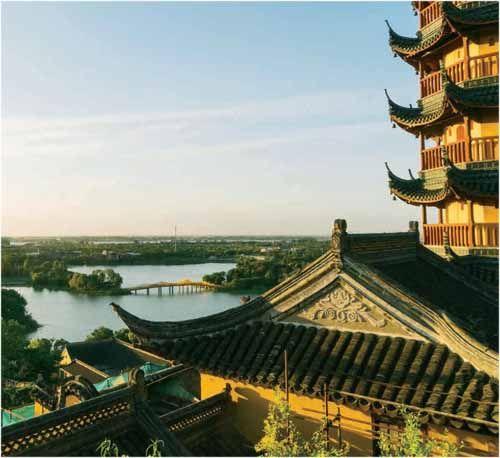

登上慈寿塔、焦山、北固山,一览长江阔。视线收回到近处,是茶圣陆羽品评过的中冷泉。在它的侧面,是新建的白娘子爱情文化园。想来电影里水漫金山的场景,古代的金山寺不需要法海的法术就是那个样子—汪洋中的孤岛。它位于京口长江最宽阔处,所谓江心一峰,水面千里。而山在江中,风涛四起,势欲飞动。很可惜,我现在看到的,已经是和陆地融为一体的金山了。李氏也来晚一步,史料记载,金山是在他来之前的几十年内(道光年间),因为泥沙淤积而连上陆地的。

比李希霍芬差不多早来100年(1775-1789)的法国测图工程师、版画家Georges Louis Le Rouge比较幸运,他看到了金山寺四面环水的样子,并把它整体画了下来,边上还补了几条小船。除了特写,他还画了十分细致漂亮的俯瞰图,这些全都收入他后来为那次旅行出版的《中国园林》一书里。这是一本十分难得的书,在照相术还没有发明的岁月里,实况记录了18世纪下半叶中国各地园林寺庙的风貌和地景。

尽管嘴里嘟哝着,觉得金山寺没有日本的寺庙好看,骨架有些单薄,但李希霍芬对寺庙整体的感觉还是很满意的。他花费笔墨最多的部分,也是登高之后的感受:“南京山脉无法与浙江和安徽一带的山媲美,但也并非没有美丽之处。它的最美之处在于可以站在较高的山峰尽情眺望。长江这条雄伟的河流和夹岸的高山形成的深谷,纵横交错的运河网,不计其数的乡村、城市以及丰富的物产都铺展开去。登高远眺很难看到这样完美的地形图,因为这里的运河、农田间的界线、小路等都呈直线状,并在任何角度下彼此相交。

关于这一点,1684年南巡路过此地的康熙帝,也是完全认同的。“金山在大江中,南眺润州,北临瓜步。登徙其上,纵目千里泱泱乎大观也。朕率扈从诸臣历览诸胜,江山之奇,未有逾于此者。”《丹徒县志》里,记录了他龙颜大悦后的心情。

中国古人过金山者无数,但留下印象最深者,还要属懂玩会吃的苏东坡。据宋代蔡绦的《铁围山丛谈》记载,某个中秋节傍晚,苏东坡和朋友游览金山,那时“天宇四垂,一碧无际,加江流倾涌,俄月色如昼”。他们爬上了金山上的妙高台,苏东坡请随行的朋友袁绹唱《水调歌头》。“明月几时有,把酒问青天”,一时兴起,自己也跟着翩翩起舞,边舞还边對朋友们说:“此便是神仙矣!”苏东坡是真喜欢镇江,他有关金山的诗词不下二三十首。他还托寺庙里的高僧帮他留意田舍,动了在此居住的念 头。

这座历史可以追溯到东晋的金山寺,直到清代还名列全国四大名寺。而现在,因为全身上下修葺一新的缘故,连全国重点文物保护单位都算不上了。当我从山上下来,出口边上传来阵阵木鱼声,有法师在给游客做法事。门楣上挂着一块匾,曰水陆道场。坊间传言,这里是水陆道场的全国祖庭,早在东晋梁武帝时期,这里就举办过七七四十九天的水陆道场无遮大会。这个文革后曾经落得连大雄宝殿都没有的知名宝刹,总算留住了祖宗传下来的水陆法会佛教仪式音乐。这组音乐,也因此在几年前入选了第四批国家非物质文化遗产名录。

早上起来,我在大华电影院边上的一家饭店吃早茶蟹黄汤包,一个中年男人骑着一辆收废品的摩托车从路边经过,一段沙哑的男声从绑在右前角的红色喇叭里飘出:收头发,收长头发,专收长头发,回收旧手机……作为一个长居北方的南方人,我判断这算是南方人里非常标准的普通话了。

转念一想,这里是南方吗?它应该是,这里不但是淮河以南,还是长江以南呢。但它其实也可以说不是,这朗朗上口的普通话和江北的淮扬早茶似乎都在向你暗示,镇江是一个颤颤巍巍地踩在南北边界上的城市。

朋友告诉我,在镇江待久了,会发现一个很奇怪的现象。虽然坐落在江南,镇江城里人讲的是和河对岸的扬州差不多的江淮官话,而东南方向离镇江只有十多公里的吕城,却开始说起了吴方言。某种程度上,镇江人可以说是讲“北方话”的南方人。

1939年5月18日刊登于《申报》的一篇新闻,报道了上海一对夫妻吵架吵到打官司的事情。起因是绍兴女子严氏看不上自己镇江籍的龙姓男人,骂他是江北猪猡。这在当时,是非常典型的江南人对江北人的语言歧视。在旧上海,“江北人”本质不是一个地域名词,而是指“操江北口音的人”。江北猪猡,是上海本地人或操江南方言的人对讲淮官(江淮官话)人的一种蔑称,因为他们中的很大一部分人,都是在旧上海做苦力的。镇江虽然在长江南,但因为说着和其他江北人一样的淮官,自然也一起躺枪。有意思的是,在旧上海,苏南、宁绍移民一直自认为是“江南人”的主体。

镇江方言之所以如此,有历史上和地缘上的深刻原因。公元4世纪前叶,晋室衣冠南渡,镇江成了江南最大的侨郡,来自北方徐、兖、幽、冀、青、并、扬七州的侨民数超过了土著户口,这也是上述北府军的来历。居民成分的变化直接导致了方言性质的变化。后世安史之乱、黄巢起义、宋室南渡都加强了镇江方言的北方化。“丘绝高曰京”,这是京口的原意。但如果把“京”理解成京城、京畿,那么镇江人说的话也算是另一层意义的“京口”了。

镇江有多“京”?镇江府在明代属南直隶省,但在《广志绎》里查阅镇江府的资料,却发现南直隶一章里根本就没有,后来才发现,作者王士性把它归属到“两都”里,成为应天府(南京)的一部分。

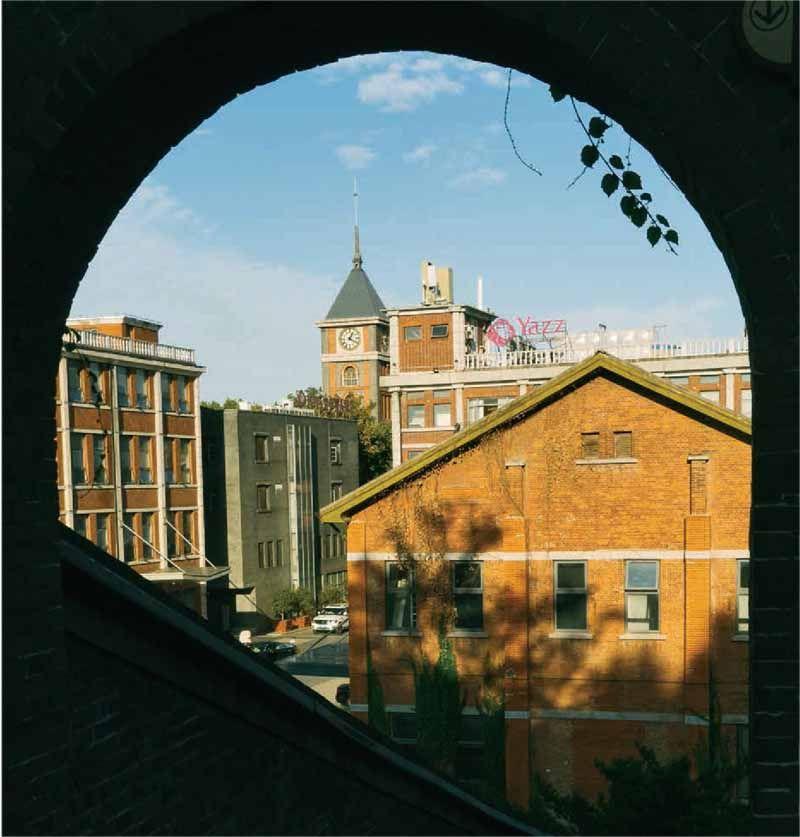

当然,近代还有清代旗人驻防带来的“京片子”。坐落在英国使馆旧址对面的镇江博物馆,其鸦片战争单元的前言这么写道:“1842 年7 月2 日的扬子江战役中,约7000名英军向镇江城发起进攻。在京口副都统海龄的指挥下,约1600名旗兵浴血奋战。”这些旗兵果然继承了北府兵骁勇善战的传统,让英国人第一次尝到了苦头。在镇江渡过美好童年和少年时期的美国诺贝尔奖作家赛珍珠,在自传《我的几个世界》里也写到了小时候和爸妈在镇江见到旗兵旗眷的经历,她称旗营为“奢华的软禁,其实是汉人制服满人的一种办法”。在赛珍珠看来,因为是战略要地,镇江一直饱受战争摧残。

費孝通先生曾说,一个人的籍贯是血缘的空间投影,它锚定了至少两代人(从父亲开始)的血缘地理归属。那方言是什么呢?它如影随形,更具个体性和复杂性。它就像淮河流域下游那些密密麻麻的支流,流着流着,可能就汇到别的支流里,或者就断了。

的确是。后来我在网上查到一个说法,江淮官话之所以没能穿过镇江城区继续向南推进,除了受到江南士族的抵抗,还因为在那里遇到了一座山,出茅山道士的茅山。