细分岩屑荧光颜色法在渤中19-6潜山裂缝储层油气识别中的应用*

2022-02-02李战奎谭忠健郭明宇胡云刘广明刘松宇张学斌

李战奎 谭忠健 郭明宇 胡云 刘广明 刘松宇 张学斌

(1.中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 天津 300459;2.中海石油(中国)有限公司天津分公司 天津 300459;3.中国海洋石油国际有限公司 北京 100028)

随着渤海油田在渤中凹陷渤中19-6构造深层太古界变质岩潜山获得天然气勘探重大突破,深层潜山油气藏将是渤海未来储量增长的重要领域。现场录井过程中准确识别潜山油气显示对潜山储层油气勘探具有重要意义[1-9]。由于潜山储层以裂缝为主,钻头对岩性的破坏和钻井液对油气的冲刷,真正能被录井监测到的含油气信息极少,利用常规测井资料和成像等测井手段无法准确评价储层含油气情况,潜山储层井场油气识别面临着巨大的挑战。

研究证明,原油在紫外光激发下发射出不同强度和颜色的荧光,这与原油中芳烃的成熟度有一定关系。通常情况下随着原油成熟度增加,饱和烃与芳烃比值增加,荧光颜色依次变化:红色→橙色→黄色→绿色→蓝色→亮蓝色,即发生蓝移[10-17]。随着油气演化程度(成熟度)的升高,油气包裹体的荧光颜色可以反映液相烃类的密度[18]。低密度的液相油气的荧光波长较短,一般呈蓝光,而随着油气密度增大,其荧光波长增大,颜色转变为呈黄色和橘色[19]。既然烃类包裹体的荧光颜色和强度能够反映油气密度和成熟度,那么现场作业过程中,利用岩屑的荧光颜色和强度也可以反映储层油气性质和原油密度。

本文以渤海油田渤中19-6构造太古界潜山花岗片麻岩岩屑、壁心和岩心的荧光颜色特征为基础,结合三维定量荧光录井、地化录井、测井和测试等数据,分析了渤中19-6构造太古界潜山储层的含油气特征,对各类岩屑荧光颜色进行了分类,建立了一套利用荧光颜色识别太古界潜山裂缝储层油气显示的技术方法,极大提高了潜山裂缝油气识别的准确率,为渤中19-6深层潜山油气充注成藏研究提供依据,并为渤海湾盆地裂缝型潜山储层油气显示识别提供借鉴。

1 地质背景

渤中19-6构造位于渤中凹陷西南部,西部与渤中凹陷西南次洼相邻,南部与黄河口凹陷和渤中凹陷南次洼相接,东南部与渤南低凸起相邻,北为渤中凹陷主洼,以大型凹陷中的背形隆起带形式存在,构造位置极为有利油气聚集。渤中19-6构造周缘主要发育东三段、沙一段和沙三段等3套烃源岩,东三段和沙三段烃源岩均发育好—很好烃源岩,有机质类型均以偏腐泥混合型干酪根为主。渤中19-6构造从上而下发育明化镇组、馆陶组、东营组、沙河街组、孔店组和太古界,太古界潜山上部形成了裂缝-孔隙型储层,并在潜山内幕形成了局部裂缝发育带,油气显示活跃,在潜山顶面之下一千多米处仍有较好油气显示。太古界潜山储层岩性以花岗片麻岩为主,根据岩心和薄片观察,储集空间主要是裂缝以及沿微裂缝的溶蚀扩大孔,属于裂缝型储层。变质岩储层孔隙度分布范围为0.075%~20.915%,平均为4.072%;渗透率分布范围为0.003~20.326 mD,平均为0.373 mD[20]。

钻探实践表明,渤中19-6太古界潜山及孔店组砂砾岩层中的原油相对于浅层原油表现出低密度、低黏度、高含蜡量的轻质油特征,研究表明经历过气洗作用,晚期深洼内高成熟的天然气只充注了深层储层;深层凝析气藏中天然气主要为油型气,同时是以干酪根热成因气为主的裂解气,成藏过程具有多阶段特性[21]。渤中19-6气田天然气为“中等—高含二氧化碳”湿气,气油比普遍高于1 000.00 m3/m3。根据天然气组分、同位素、轻烃含量综合分析,渤中19-6气田天然气为偏腐殖型天然气,主要来源于混合型母质[22],属于特高含凝析油凝析气藏,气油比951~1 500 m3/m3,20℃条件下的凝析油密度为0.78~0.80 g/cm3[23]。由于该潜山储层物性复杂、油气并存,录井油气显示识别和流体性质判别困难。

2 太古界花岗片麻岩裂缝型储层岩屑荧光分类

为了能够准确识别渤中19-6构造潜山裂缝储层含油气性,利用现场记录的花岗片麻岩岩屑不同颜色荧光,与地化录井和三维录井等数据相结合,建立了渤海海域细分岩屑荧光颜色法,来帮助现场录井过程中识别太古界潜山裂缝储层油气显示情况。

2.1 花岗片麻岩岩屑荧光颜色分类

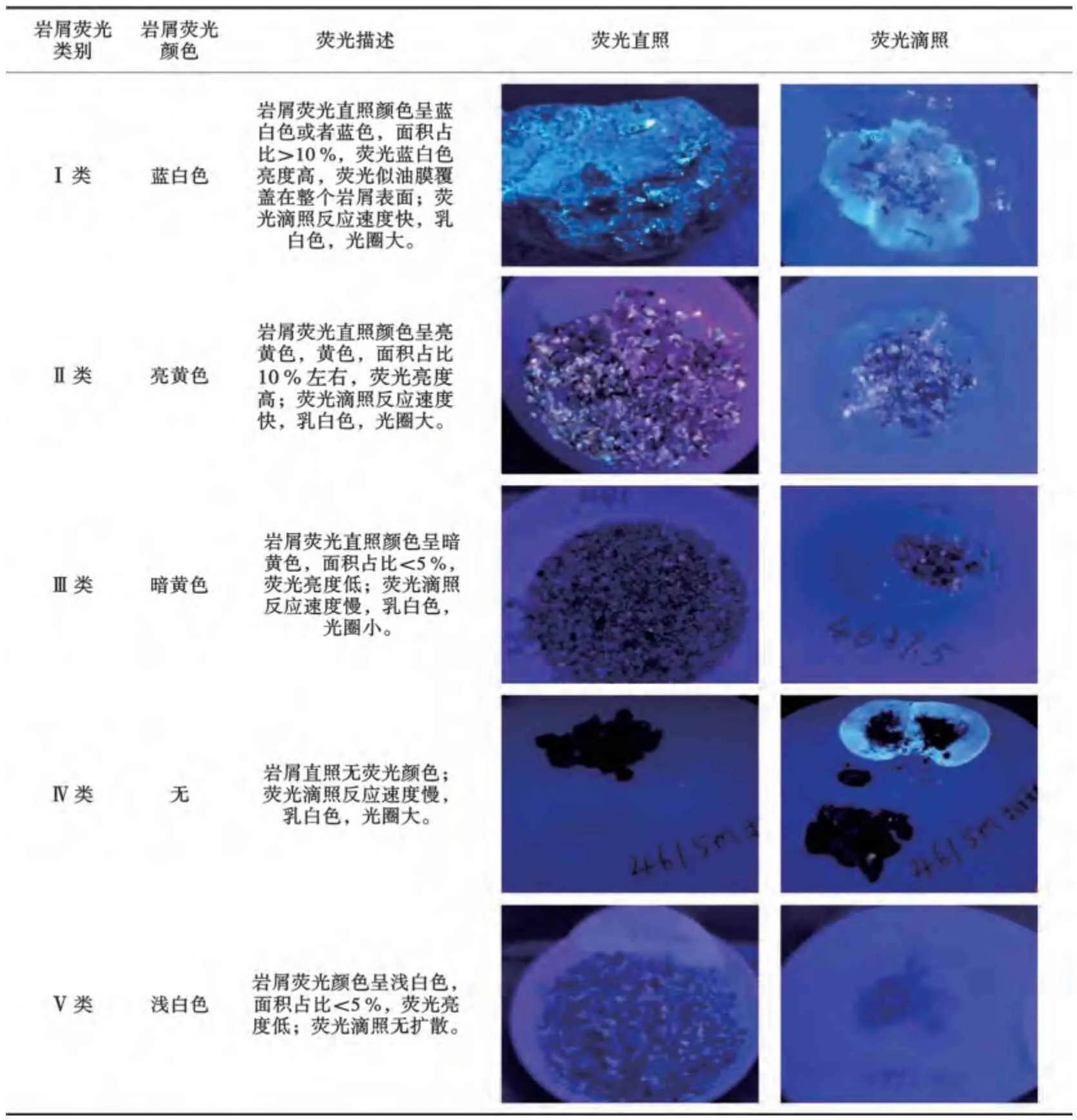

受裂缝发育程度影响,花岗片麻岩储层岩屑油气显示录井表征跟常规砂岩储层岩屑油气显示录井表征不同,荧光显示微弱,不同深度岩屑受油气浸染的时间和程度不同,加之不同期次油气充注,造成岩屑的荧光颜色、强度也不同。受储集性质以及油气性质的影响,潜山储层岩屑录井荧光显示微弱,利用常规分析手段判断油气显示级别相对困难。因此,岩屑和荧光录井手段成为潜山录井过程中油气显示和流体性质判断的重要手段。通过对多口井岩屑、壁心和岩心荧光显示进行规律总结,将潜山储层依据岩屑荧光分为5类(表1):Ⅰ类蓝白色、Ⅱ类亮黄色、Ⅲ类暗黄色、Ⅳ类无荧光色、Ⅴ类浅白色。

表1 岩屑荧光直照颜色分类Table 1 Color classification of cuttings fluorescence direct illumination

2.2 岩屑荧光颜色与裂缝型储层含油气性关系分类

不同油质原油样品的最佳激发波长和最佳发射波长(特征峰位)所对应的最大荧光强度(峰高)不同[24-26],根据岩屑荧光颜色情况,结合岩屑微观特征、油质类型、测井成像资料的裂缝密度及裂缝充填程度、测试产能高低等,综合潜山储集层整体分带情况,将渤中19-6构造花岗片麻岩裂缝储层分为5类(表2)。

表2 渤中19-6构造细分岩屑荧光颜色法储层分类Table 2 Reservoir classification of Bozhong 19-6 structure subdivision cuttings by fluorescence color method

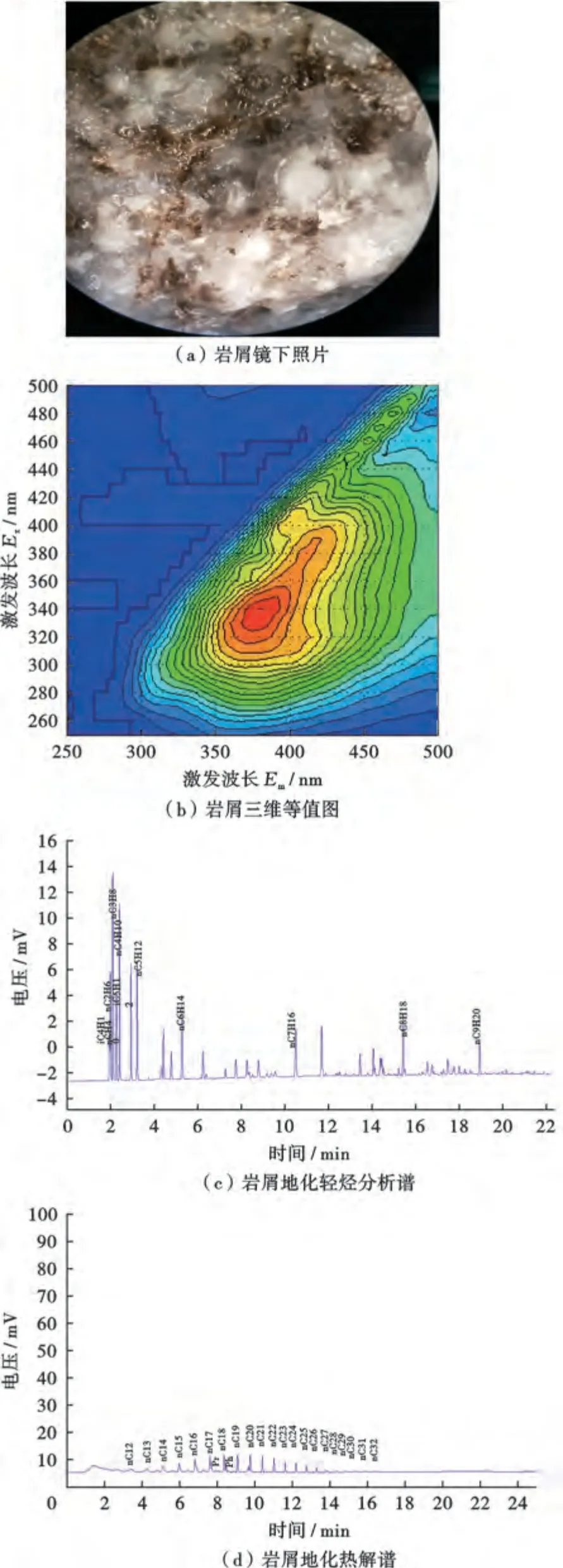

Ⅰ类储层(以蓝白色荧光为主)。岩屑特征:岩屑肉眼可见含油痕迹,具油味、易溢散,显微镜下可看到岩屑表面含油痕迹(图1a);三维数据分析含油浓度6~10 mg/L,对比级N4-7,Ex=310 nm,Em=340 nm(图1b),Em/Ex=1.10,依据渤海油田三维定量荧光原油性质判断标准(表3)为凝析油;地化分析轻烃组分主要为C1—C5,峰值高,C5以上组分不全(图1c),热解分析谱图峰值不明显(图1d);通过岩心、测试凝析油样品取样分析与该类岩屑荧光特征一致。综上分析认为,I类储层,岩屑呈蓝白色的荧光,主要是由于凝析气层中凝析油凝结在岩屑/岩心上造成的,反映低密度、高成熟度原油荧光波长短,原油密度一般小于0.8 g/cm3,为凝析油储层。

图1 Ⅰ类储层岩屑镜下及地化、三维定量荧光特征Fig.1 Microscopic characteristics,geochemical and threedimensional quantitative fluorescence of cuttings in typeⅠreservoir

表3 渤海油田三维定量荧光原油性质判断标准(据谭忠健等[27],2021)Table 3 Criteria for judging the properties of 3D Q uantitative Fluorescent crude oil in Bohai Oilfield(according to Tan Zhongjian,et al[27],2021)

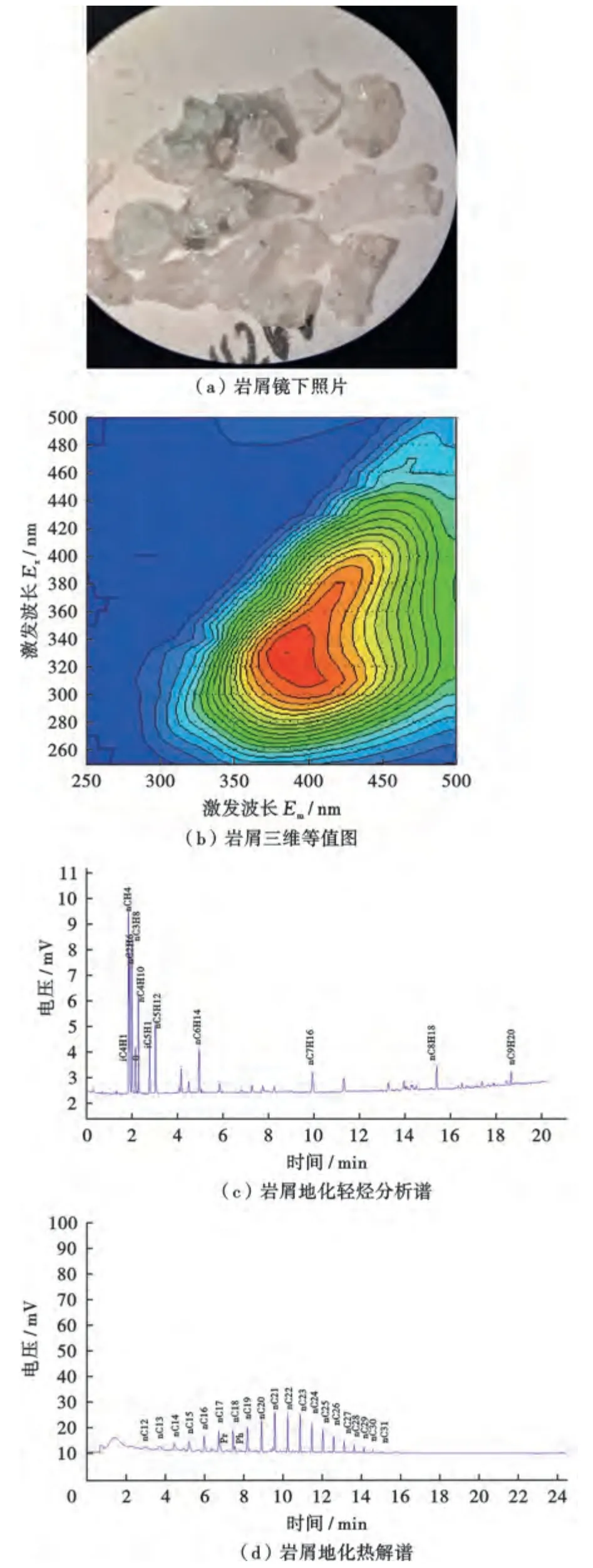

Ⅱ类储层(以亮黄色荧光为主)。岩屑肉眼看不到含油痕迹,显微镜下可看到岩屑裂缝中见含油痕迹(图2a);三维荧光数据显示,含油浓度4~8 mg/L,对比级N4-6,Ex=340 nm,Em=375 nm(图2b),Em/Ex=1.10,依据渤海油田三维定量荧光原油性质判断标准(表3)为中质油;地化分析轻烃组分主要为C1—C8,峰值高(图2c),热解分析谱图峰值不明显(图2d),主要原因是裂缝储层受冲洗和油气逸散快影响,通过数据和图谱分析证实主要为岩屑受中质原油长期浸染造成,取样原油密度0.87~0.92 g/cm3。综上所述,Ⅱ类储层,岩屑呈亮黄色荧光,主要原因是储层裂缝相对发育,且裂缝中长期有油气存在,浸染岩石本体形成的,烃类成熟度中等,为中质油储层。

图2 Ⅱ类储层岩屑地化、三维定量荧光及镜下特征Fig.2 Microscopic characteristics,geochemical and threedimensional quantitative fluorescence of cuttings in typeⅡreservoir

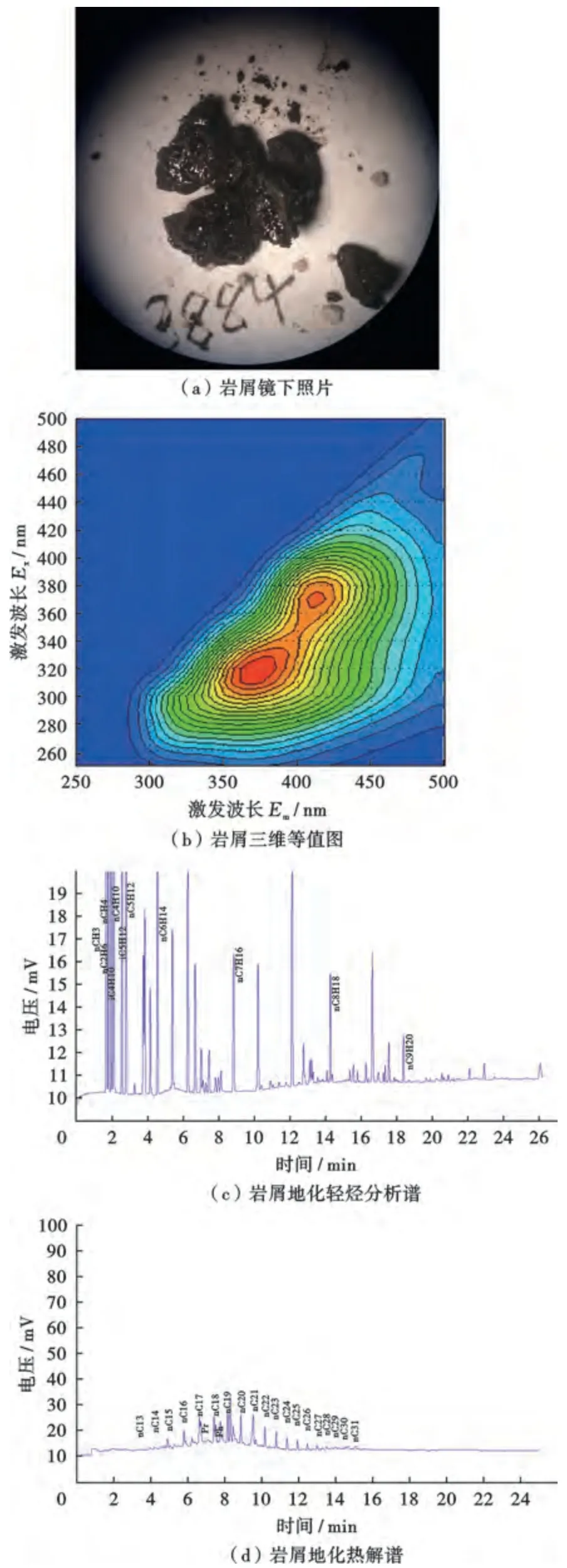

Ⅲ类储层(以暗黄色荧光为主)。岩屑肉眼看不到含油痕迹,显微镜下岩屑无明显裂缝发育(图3a);三维荧光数据显示,含油浓度2~6 mg/L,对比级N2.5-4.5,Ex=340 nm,Em=390 nm(图3b),Em/Ex=1.15,依据渤海油田三维定量荧光原油性质判断标准(表3)为重质油;地化分析轻烃组分主要为C1—C5,峰值较低,其余组分不全(图3c),热解分析谱图峰值不明显(图3d),通过数据和图谱分析综合分析,该类储层为岩屑受重原油长期浸染造成。因此,Ⅲ类储层,岩屑呈暗黄色荧光,主要原因是储层发育微小裂缝,裂缝发育程度低,裂缝大部分被充填,含油气丰度低,烃类成熟度低,为重质油储层。

图3 Ⅲ类储层岩屑地化、三维定量荧光及镜下特征Fig.3 Microscopic characteristics,geochemical and threedimensional quantitative fluorescence of cuttings in typeⅢreservoir

Ⅳ类储层。岩屑肉眼看不到含油痕迹,显微镜下可看到岩屑裂缝中见含油痕迹(图4a);荧光灯下,直照无荧光,滴照反应慢速,呈乳白色;三维数据分析含油浓度5~9 mg/L,对比级N4-6,等值线图有2个峰,主峰Ex=320 nm,Em=370 nm,Em/Ex=1.16,次峰Ex=380 nm,Em=410 nm(图4b),Em/Ex=1.08,反映轻质油和重质油2种油质混合;地化分析轻烃组分主要为C1—C8,峰值高(图4c),与Ⅰ类不同的是热解组分齐全,油质偏重(图4d)。通过数据和图谱分析证实主要裂缝中原有的残余油经过长时间与裂缝中充填物质相结合,原油已与岩屑生长在一起并成岩。因此,Ⅳ类储层,岩屑无荧光,证实该期次重质原油的充注时间较早,之后再充注天然气,原油脱气变为重质-沥青质,原油密度0.92~0.98 g/cm3,为重质油储层。

图4 Ⅳ类储层岩屑地化、三维定量荧光及镜下特征Fig.4 Microscopic characteristics,geochemical and threedimensional quantitative fluorescence of cuttings in typeⅣreservoir

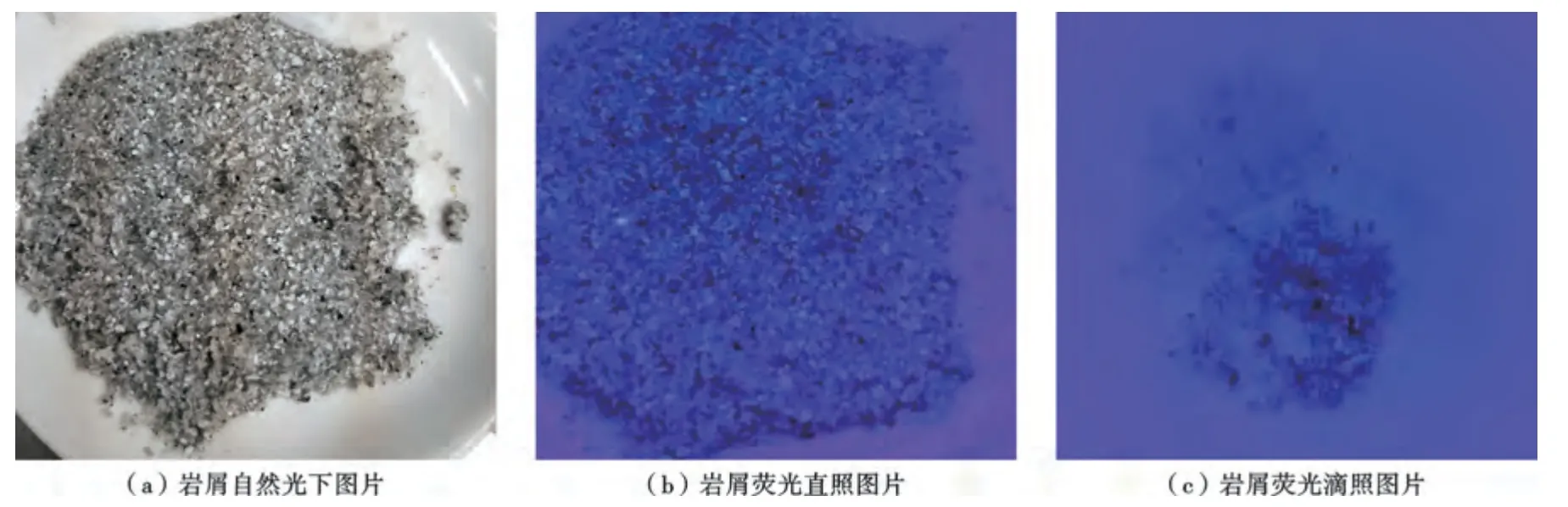

Ⅴ类储层(以浅白色荧光为主)。岩屑肉眼看不到含油痕迹(图5a),显微镜下无含油痕迹;荧光直照浅白色,荧光滴照无扩散(图b、c);三维数据对比级N小于2;地化分析轻烃和热解分析无峰值。因此,Ⅴ类储层岩性致密,无裂缝和油气充注,为致密储层。

图5 Ⅴ类储层岩屑及荧光特征Fig.5 Rock cuttings and fluorescence characteristics of typeⅤreservoir

3 岩屑荧光颜色与油气充注关系

前人多项地质研究证据表明,渤中19-6凝析气田经历了“早油晚气”的油气成藏过程,凝析油主力成藏期略早于天然气,区内经历了早期重质油、不同成熟度轻质油-凝析油和晚期天然气的油气充注过程,主要依据是凝析油和天然气的成熟度及流体包裹体显微岩相学特征、均一温度等[19],无直接岩屑岩心证据。钻井实践证明,渤中19-6构造潜山岩屑荧光颜色呈现暗黄色、亮黄色、蓝白色等,与流体包裹体分析结果进行对比,对油气充注过程有了一个更加精细的认识,进一步证实渤中19-6潜山发生了不同期次原油持续充注的过程。

在渤中19-6构造潜山钻井过程中发现,潜山裂缝中能看到明显的沥青质团块和重质原油,在潜山顶部和潜山中下部均见过类似情况,这与潜山测试是凝析气层的结论是完全相悖的,从侧面证实潜山曾经先期充注过重质原油。在潜山微裂缝中能够看到亮黄色、暗黄色等岩屑荧光,反映原油密度偏中质,证实潜山曾经有中质原油充注。在潜山裂缝发育或者大缝中能够看的蓝白色荧光,反映原油密度为凝析油,证实潜山曾经有凝析油充注。通过测试证实为凝析气藏,证实有天然气充注。

结合前人研究,应用细分岩屑荧光颜色法证实渤中19-6潜山油气藏至少经历过4次较大规模油气充注成藏过程。第一次为古近纪末期,渤中19-6构造油气开始聚集形成小规模油藏,但由于当时油藏埋藏浅、盖层条件差而遭受了生物降解及构造运动的破坏,表现为重质油藏;第二次为新构造运动初始期,表现为中质油藏,渤中19-6构造开始大规模聚油,但之后再遭破坏;第三次为新构造运动中期,表现为凝析油藏;第四次为新构造运动晚期,大规模天然气充注,在高温高压下条件下后期充注的天然气对先期油藏造成气侵,导致原油可溶组分溶解进入天然气,不可溶组分形成沥青在储集层中沉淀下来,最终形成现今的凝析气藏。因此在潜山岩屑中残留了轻-中-重质均有的油质特征,也与岩屑荧光颜色的变化完全吻合。

4 应用成效分析

通过渤中19-6构造近20口井的成功钻探,证实了太古界花岗片麻岩裂缝发育,含油气丰度高,取得了油气勘探的重大突破。其中,现场录井过程中对潜山储层油气显示的识别和流体性质判断起到了关键的作用。在渤中19-6潜山凝析气田发现之前,渤海油田潜山勘探主要集中在潜山顶部风化壳附近,一般进山在150~200 m左右完钻,以渤中19-6-M井为例,该井设计潜山钻进300 m完钻,但作业过程中,通过录井监测发现,在深部潜山地层同样发育较好的油气显示,最终潜山钻进986 m完钻,该井测试获得高产。

BZ19-6-M井从4 538 m进入太古界花岗片麻岩,主要依据荧光颜色,结合测井成像计算的储层裂缝密度,将本井潜山储层从上到下共可分为8段(图6),具体特征如下:

图6 BZ19-6-M井综合分析Fig.6 Comprehensive analysis of well BZ19-6-M

1)井段4 538~4 650 m,岩性为花岗片麻岩,通过岩屑荧光观察,荧光颜色为暗黄色为主(图7a),主要是Ⅲ类储层,测井成像资料解释平均2.5条/m,裂缝被充填,壁心显示该段多被方解石充填,含油气性较差。

2)井段4 650~4 737 m,岩性为花岗片麻岩,通过岩屑荧光观察,荧光颜色为亮黄色为主,部分亮白色(图7b),主要是Ⅱ类储层,储层裂缝发育,测井成像资料解释平均3.1条/m,开启-半充填,含油气性较好。

3)井段4 737~4 890 m,岩性为花岗片麻岩,通过岩屑荧光观察,荧光颜色为暗黄色为主(图7c),局部储层发育为亮黄色(图7d),主要是Ⅲ类储层,测井成像资料解释无裂缝,含油气性差;局部发育Ⅱ类储层(4 855~4 874 m),测井成像资料解释平均2.3条/m,开启-半充填,含油气性较好。

4)井段4 890~5 050 m,岩性为花岗片麻岩,通过岩屑荧光观察,荧光颜色为浅白色为主,局部储层发育为亮黄色(图7e),主要是Ⅴ类储层,致密,测井成像资料解释无裂缝,含油气性差;局部发育Ⅱ类储层,含油气性较好。

图7 BZ19-6-M井岩屑荧光图片Fig.7 Fluorescence pictures of rock cuttings of well BZ19-6-M

5)井段5 050~5 087 m,岩性为花岗片麻岩,通过岩屑荧光观察,荧光颜色为亮黄色为主,主要是Ⅱ类储层,测井成像资料解释平均3.9条/m,开启-半充填,含油气性较好。

6)井段5 087~5 111 m,岩性为花岗片麻岩,通过岩屑荧光观察,岩屑裂缝上见石英晶体和灰质充填物,荧光颜色为蓝白色(图7f、g),为Ⅰ类储层,测井成像资料解释平均4.3条/m,半充填,含油气性好。

7)井段5 111~5 117 m,岩性为花岗片麻岩,通过岩屑荧光观察,荧光颜色为亮黄色为主,主要是Ⅱ类储层,测井成像资料解释平均3.8条/m,开启-半充填,含油气性较好。

8)井段5 117~5 135 m,岩性为花岗片麻岩,通过岩屑荧光观察,储层裂缝发育,岩屑裂缝表面见沥青质涂层,直照无荧光,滴照扩散明显(图7h、i),为Ⅳ类储层,测井成像资料解释平均5.0条/m,未充填,含油气性好。

通过录井与测井成像计算的储集层裂缝密度对比,Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ类储层对应裂缝密度高,含油气性好,证实了基于岩屑荧光颜色对储层分类的准确性。通过对荧光颜色情况的分析,现场准确识别了储层油气显示,累计进行了4次加深,进潜山近千米,增加200多米凝析气层。该井的成功钻探改变了对潜山油气储层和成藏模式的认识,岩屑荧光显示判断起到关键作用。

5 结论

1)渤中19-6潜山花岗片麻岩岩屑荧光颜色共有5类,不同的荧光颜色对应不同储层类型和油质类型,其中蓝白色、亮黄色、暗黄色和沥青质荧光证实储层裂缝发育并有油气的浸染,由于潜山油气藏以裂缝为主,油气分布极不均匀,部分井段容易漏失荧光显示。建议在实钻落实潜山油气显示过程中做好相应的工作,尤其对于沥青质团块的寻找。

2)渤中19-6潜山岩屑荧光颜色的变化和岩屑中残留的原油品质的变化,佐证了该潜山油气田经历过4次较大油气充注和改造过程,最终形成现今的凝析气藏。建议在后期钻井作业中可注意观察岩屑荧光颜色变化,寻找潜山油气藏油底的荧光颜色特征,及时完钻节省进尺,提高作业效率。

3)通过对渤中19-6构造岩屑荧光颜色变化规律的总结,为潜山油气显示判断、流体性质识别以及储层类型划分提供了重要依据。