全球碳酸盐岩地层-岩性大油气田分布特征及其控制因素

2022-01-31熊加贝何登发

熊加贝,何登发

(1.中国地质大学(北京)能源学院,北京 100083;2.中国地质大学(北京)海相储层演化与油气富集机理教育部重点实验室,北京 100083)

0 引言

碳酸盐岩油气田的形成经历了复杂的成岩作用,具有分布区域广、厚度均一稳定、储集物性好的特点。随着勘探理论的发展和技术的进步,碳酸盐岩大油气田可采油气储量的占比逐渐增大。据不完全统计,截至2012 年底,全球共发现了321 个碳酸盐岩油气田,其储量达2 450 万亿t 油当量,占全球油气田总储量的56%[1-3]。碳酸盐岩储层本身的复杂性以及地层后期经历多期构造运动的改造,国内外众多学者从不同角度对构造型碳酸盐岩大油气田的分布规律展开过广泛的研究[4-6]。金之钧等[7]认为构造型碳酸盐岩大油气田主要沿断裂带、不整合面、生物礁发育带、裂缝带及有效烃源岩分布;汪泽成等[8]进一步认为因受到顺层岩溶作用及层间岩溶作用的影响,碳酸盐岩大油气田大多发育在大型古隆起及其斜坡带。而前人仅仅将碳酸盐岩地层-岩性型大油气田划分出来,并未涉及碳酸盐岩地层-岩性型油气田的分布特征及规律,从而也未探讨形成此规律的控制因素。

近些年随着对地层、岩性型油气田勘探力度的加大,地质学家对碳酸盐岩地层-岩性油气田的研究热情越发浓厚,其油气资源将是国内外的勘探重点[9-10]。本文利用C& C 碳酸盐岩油藏数据、IHS 油气藏数据等相关资料为基础,根据对碳酸盐岩大油气的分类标准(构造型、地层型、岩性型、复合型)为基础,整理分析出全球范围内存在的94 个碳酸盐岩地层-岩性大油气田,对其烃源岩、储集层、盖层和圈闭成藏组合在时空上的分布特征进行系统分析,并探讨出地层-岩性型大油气田的富集规律,在此规律基础上进一步讨论分布的控制因素,丰富碳酸盐岩油气藏的类型,以期对碳酸盐岩地层-岩性型油气勘探有所启示[11-12]。

1 碳酸盐岩地层-岩性大油气田分布

1.1 地理分布

碳酸盐岩地层-岩性大油气田主要分布于北半球,多聚集于中东波斯湾盆地、滨里海盆地、锡尔特盆地、墨西哥湾盆地、美国二叠盆地和四川盆地、鄂尔多斯盆地以及塔里木盆地等。分布于北美含油气域的碳酸盐岩地层-岩性大油气田的数量占比为59.57%。仅有5 个油气田分布于南半球,并且均位于印度尼西亚的苏门答腊和爪哇油气区(图1)。

1.2 层系分布

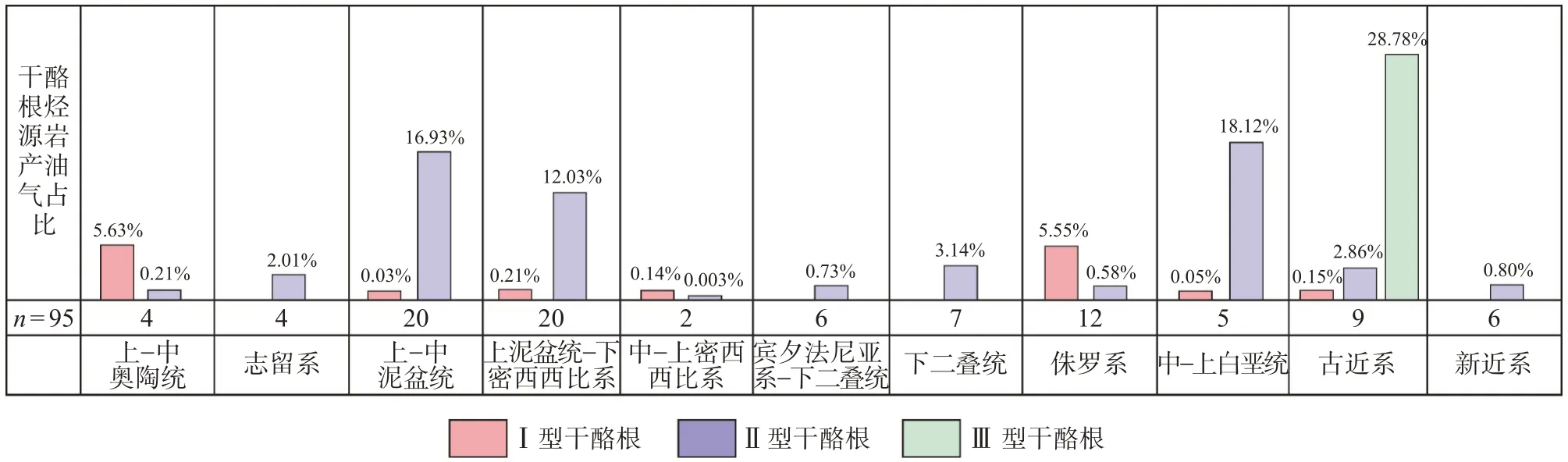

碳酸盐岩地层-岩性大油气田除了寒武系之外的各个层系均有分布。就数量而言,泥盆系的个数最多,94 个碳酸盐岩地层-岩性大油气中,泥盆系碳酸盐岩储层的油气田有21 个,其数量占比为22%(表1,图1),这些油气田主要分布于北美的加拿大、阿纳达科盆地和滨里海盆地等地区。其次是石炭系碳酸盐岩储层,油气田数目为20 个,占比为21%,且石炭系碳酸盐岩储层中的油气储量占比最大,这主要归因于滨里海盆地众多的大油气田均以石炭系碳酸盐岩为主力储集层(图2),其中包括Karachaganak 气田以及Kashagan 油田,威林斯顿、阿纳达科盆地发育石炭系储层的油田也较多。再次,发育白垩系碳酸盐岩储层的油气田有12 个,主要位于墨西哥湾、巴伦西亚湾等地区。碳酸盐岩地层-岩性大油气田中油气资源主要分布于奥陶系、石炭系、白垩系、古近系和新近系。

图2 全球碳酸盐岩地层-岩性大油气田可采油气资源层系分布图(n=94)Fig.2 Strata distribution of recoverable resources of global giant carbonate stratigraphic-lithologic oil and gas fields

1.3 碳酸盐岩储层规模

碳酸盐岩油气田储层规模可以通过所含油气资源储量的大小来反映[3]。碳酸盐岩地层-岩性大油气田的储量分布区间较广,大多数油气田储量都在12.6 百万t 油当量以上[13]。总体来看,碳酸盐岩地层-岩性油气田的最终可采储量值(指占全球94 个碳酸盐岩地层-岩性油气田的可采储量)主要分布在以下3 个区间:(12.6~42)百万t 油当量、(140~420)百万t 油当量、大于1 400 百万t 油当量(图3)。

图3 全球碳酸盐岩地层-岩性油气田最终可采储量规模分布示意图(n=94)Fig.3 Ultimate recoverable reserves of global giant carbonate stratigraphic-lithologic oil and gas fields

2 碳酸盐岩地层-岩性油气田储层岩石特征及埋深分布

碳酸盐岩储层的岩石类型主要包括白云岩和灰岩,其中灰岩又可以细分成粒屑灰岩、礁灰岩等。碳酸盐岩储层埋深从几十米至7 000 多米均有分布,且集中分布于1 000~4 000 m,大约90%的油气田的储层埋深小于4 000 m,其中小于1 000 m 的约占7%,仅有10%的油气田的储层埋深超过4 000 m。其中较浅的,如美国阿纳达科盆地的Hugoton 气田,埋深约为800 m,可采储量多达5.32 亿t 油当量。所处地区不同,该地区的主力储集层埋深也会有所差异。北美地区埋深为1 500~2 000 m;中东地区埋深为2 000~2 500 m。亚太地区埋藏最深,主要埋深大于4 000 m,其中塔里木盆地和四川盆地碳酸盐岩地层-岩性油气田储集层顶部埋深普遍大于5 000 m。

从趋势上来看,埋藏较深的多为白云岩储层,而发育白云岩储层的油气田个数相比于灰岩储层个数较少、储量规模也较小(图4)。并且随着埋深的增加,储层物性会发生相应的变化,机械压实、化学压实及胶结作用等破坏性作用会使孔隙度下降,而白云岩化作用、断裂作用等则对孔隙度产生建设性作用[14]。

图4 全球碳酸盐岩地层-岩性油气田不同岩石类型的储层埋深(n=94)Fig.4 Buried depth of reservoirs with different lithologies in global giant carbonate stratigraphic-lithologic oil and gas fields

3 碳酸盐岩地层-岩性大油气田圈闭类型

全球发现的碳酸盐岩油气田数量众多,但由于研究角度的不同,目前尚未有明确统一的碳酸盐岩油气藏类型划分方案。朱光有等[15]从油气藏演化角度将碳酸盐岩油气藏分为原生型油气藏和改造型油气藏;还有其他学者结合其所在研究区碳酸盐岩油气藏特点划分适合本地区的分类,如鄂尔多斯盆地奥陶系古地貌油气藏,塔河奥陶系古风化壳型油气藏。本文结合不同的分类方案将碳酸盐岩圈闭分为构造型、地层型、岩性型和复合型四大类,充分考虑储集体类型,将受沉积相或受成岩相控制的岩性型圈闭进一步分为生物礁圈闭(34 个)、颗粒滩圈闭(11 个)、成岩圈闭(12 个),与构造运动关系密切或者受地层不整合控制的地层型圈闭分为不整合与风化壳型圈闭(37 个)。

3.1 生物礁类

礁是由造礁生物、附礁生物在原地营造的、具有抗浪格架的有机碳酸盐岩建造,外部形态常呈凸镜状或丘状,并高于四周沉积物[8,16-17]。生物礁的形成往往需要有利的气候背景,如长期稳定的海侵或海退。在满足稳定的气候条件下,生物礁油气藏常在台地边缘或凹陷边缘上成群、成带分布,一个地区如果发现了一个礁型油气藏,常常可在临近发现多个类似的油气藏[18-19]。如:美国二叠盆地的石炭—二叠纪马蹄形礁;俄罗斯地台上的伏尔加—乌拉尔前缘凹陷内,由生物礁体含油气构成的油气田有23 个;滨里海盆地生物礁,其中Astrakhan 油田和Karacha‐ganak 油田是20 世纪80—90 年代发现的礁相和浅滩相碳酸盐岩油气田,其储层位于泥盆系、石炭系和下二叠统,其中Karachaganak 油田的油柱高度达1 650 m,储量达25.4 亿t[图5(a)—(b)]。在生物礁的分类中,需特别指出微生物碳酸盐岩圈闭,尽管它大多是属于生物作用类碳酸盐岩中的粘结岩类,与生物礁岩石类别有差别,但考虑微生物碳酸盐岩圈闭与生物礁具有相似的生长特征,经常与后生造礁动物共生而形成多种生物。并且其形成环境较生物礁圈闭更为苛刻,通常与重大生物事件、海平面变化等因素有关,因此本文中将微生物碳酸盐岩圈闭划为生物礁圈闭中叙述。如巴西桑托斯盆地BV 组湖相碳酸盐岩储层,它主要属于微生物碳酸盐岩,沉积期与生物礁圈闭类似都会优先选择在水下微古地貌的高部位沉积,多受到古地貌的控制[20]。

3.2 颗粒滩类

颗粒滩是指由内碎屑、鲕滩和生物碎屑等颗粒组成,受到能量较高的水流作用沉积在碳酸盐岩台地或斜坡上的呈隆起形态的碳酸盐岩沉积体。谢增业等[21]根据颗粒成分将颗粒滩划分为:藻球粒滩、内碎屑滩、鲕粒滩和生物碎屑滩4 种。在水动力强的沉积环境下发育的颗粒滩圈闭通常来说规模较大,物性条件好。如四川盆地下三叠统飞仙关组鲕滩气藏发育在台缘带,主要以鲕粒白云岩储层为主,储层厚度达30~110 m,在开江—梁平海槽台缘带,相继发现了罗家寨、沧浪铺等一批鲕滩大气田[图5(c)—(d)];塔里木盆地鹰山组沉积时期,在台缘带和靠近台缘内侧的开阔台地上发育内碎屑、鲕粒和生物碎屑,局限台地上零散分布为数不多的颗粒滩。

3.3 成岩圈闭

成岩圈闭是指由局部白云石化作用形成白云岩储层被致密灰岩所围限或由差异溶蚀作用形成高孔渗性储集层的圈闭[22],通常与沉积相横向的变化有很大关系[23]。白云石化作用形成的白云岩储层发育区常常有油气显示,而相邻的致密灰岩中不含气。如在鄂尔多斯盆地中央古隆起的东部,奥陶系马五5内部发育的藻屑滩在经历后期混合水白云石化作用后形成“晶间孔发育且物性好”的白云岩储集层,其上覆有上古生界煤系烃源岩的丰富供给,周围则被纯灰岩所遮挡[图5(e)—(f)][24];四川盆地雷口坡组、嘉陵江组普遍存在局部白云岩圈闭;美国西部Delaware 盆地西北陆棚以及威利斯顿盆地奥陶系Red Water 组的白云岩储层都是发育在潮上带到潮下带的白云岩。

3.4 不整合与风化壳类

在某一地质历史时期,地壳运动使得碳酸盐岩储集层上升并受到强烈风化剥蚀,其四周又被不渗透地层所覆盖或超覆,形成的一系列潜伏剥蚀突起也就是不整合与风化壳类圈闭。

储集层抬升受到地表大气淡水溶蚀作用的影响,地层中普遍发育溶蚀缝洞储集体,这类储集体的形成往往与不整合面、古风化壳有密切关系[25-26]。因此,可将与不整合面、古风化壳有密切关系的岩溶储集体圈闭归为地层圈闭。如位于阿尔伯塔盆地Harmattan East 油气田[图5(g)—(h)]是典型的碳酸盐岩地层型油气藏,产层位于Elkton 段中,顶部受到后密西西比系不整合的封盖,侧向被进入到Elkton 段中的下白垩统河道泥质沉积物围限。后期受白云岩化和淋滤作用叠加影响,储层的主要储集空间类型是晶间孔、颗粒铸模孔和溶蚀孔隙。产油面积达50.9 km2,产气面积达218.6 km2。

图5 世界典型碳酸盐岩地层-岩性大油气田剖面图Fig.5 Typical profiles of global giant carbonate stratigraphic-lithologic oil and gas fields

4 控制碳酸盐岩地层-岩性大油气田分布的主要因素

前人从不同角度对碳酸盐岩大油气田分布特征进行了大量研究,这些研究大多是基于构造型油气藏和复合型油气藏进行。本文则着重研究碳酸盐岩地层-岩性油气田[27-28]。通过上文对碳酸盐岩地层-岩性大油气田分布特征及地质条件的描述,认为大型油气田的分布受到多种因素的控制[4]。从大油田的分布特征上分析认为碳酸盐岩地层-岩性大油气田的地理和垂向分布格局在很大程度上取决于碳酸盐岩储层的空间展布,而碳酸盐岩储层的空间展布又受控于早期一系列的沉积作用及其演化进程以及晚期的建设性或破坏性成岩作用[29]。

任何一个油气田的形成都离不开三大要素:有效的生烃环境、储集空间和有利的生储盖配置[30]。碳酸盐岩地层-岩性大油气田亦是如此,并且还与区域大地构造背景、地层时代也有着密切关系。研究发现,沉积环境控制了烃源岩的生成与分布,影响了碳酸盐岩地层-岩性油气田的储层发育从而决定了其地域分布;区域不整合面控制了碳酸盐岩地层-岩性油气田的储层规模及油气富集程度;沉积成岩作用控制碳酸盐岩地层-岩性油气田的储集性能;有利的生储配置配置是碳酸盐岩地层-岩性油气田形成的关键[31-32]。

4.1 构造演化及古纬度、古气候等沉积环境共同控制烃源岩的生成和碳酸盐岩的发育

烃源岩是大油气田形成的物质基础,碳酸盐岩地层-岩性大油气田的烃源岩主要发育在5 套地层,分别是泥盆系、石炭系、二叠系、侏罗系、古近系—新近系。烃源岩在这些层系中集中分布,一系列诸如构造的、气候的及水文的等有利因素促成了这5套地层烃源岩的高度集中性。

在地质历史时期,碳酸盐岩的分布受古纬度的控制,主要发育在南北纬30°之间的热带和亚热带。因为中低纬度、温和潮湿的气候是生物生存和有机质沉积最为舒适的环境,进而促进了烃源岩的发育[33]。

寒武纪,西伯利亚板块位于赤道附近,此时阿拉伯板块距离赤道有一定距离[图6(a)];早古生代,西伯利亚板块逐渐向北漂移,阿拉伯板块向南漂移并呈逆时针旋转,晚奥陶世(约距今445 Ma)板代,西伯利亚板块逐渐向北漂移,阿拉伯板块向南漂移并呈逆时针旋转,晚奥陶世(约距今445 Ma)板块到达其最南处[图6(b)],此时叙利亚及土耳其等地发育冰川沉积,较少有大油气田的分布,而古劳亚大陆、澳大利亚地区都位于赤道附近的温暖浅海带,有利于碳酸盐岩的发育,因此亚太—中国和中亚—俄罗斯地区广泛分布着碳酸盐岩大油气田;晚二叠世—三叠纪出现转折,古劳亚大陆向北漂移到高纬度带,阿拉伯板块此后一直处于低纬度带[图6(b)]形成了上侏罗统、中白垩统碳酸盐岩产层,与上二叠统的Khuff 组构成了该地区大油气田的主力产层。

图6 西伯利亚板块及阿拉伯板块古位置变迁图Fig.6 Paleoposition changes of Siberian plate and Arabian plate

对比全球碳酸盐岩地层-岩性大油气田烃源岩发育的主要时代与全球气候的变化(图7)可知,烃源岩主要形成于间冰期温暖气候。对应海平面变化,烃源岩沉积以海侵期为主。志留纪气候温暖,海平面较高,CO2含量大幅下降,同时氧含量有所上升,有利于生物的发育,促进了烃源岩的形成。泥盆系存在多次缺氧事件,通过古气候模拟发现全球多个地区发育有涌升流,二者叠加都有利于Ⅰ,Ⅱ型烃源岩的发育(图8)。宾夕法尼亚系—下二叠统,全球气候寒冷,伴随大幅度的海退,但此时全球森林和沼泽广泛发育,如冈瓦纳古陆上主要发育蕨类植物、西伯利亚板块出现针叶树,使得该时期的烃源岩主要为Ⅱ型干酪根(图8),以生气为主。晚二叠世到三叠纪,潘基亚大陆聚合,这个超大陆的形成造成了海平面下降,气候变冷,不利于烃源岩的形成,使得三叠纪成为烃源岩发育很少的时期。晚侏罗世,全球气候温暖,海平面上升,浮游植物大量繁殖,海侵为沉积物沉积提供了足够的空间。侏罗纪晚期到白垩纪早期,存在一个短暂的冰期,对该阶段整体温暖气候影响不大。此时,潘基亚大陆裂解,海洋逐渐形成,火山活动强烈使大气中的CO2含量增加,形成白垩纪的温室效应,为海相沉积物的发育提供了有利条件,到白垩纪末期,烃源岩类型以Ⅰ,Ⅱ型为主,所产油气比例较高[34]。

图7 全球碳酸盐岩地层-岩性大油气田主要烃源岩分布与大气成分及气候和海平面变化对应关系示意图(据文献[3]修改)Fig.7 Schematic diagram showing the corresponding relationship among the stratigraphic distribution of main source rocks and atmospheric composition,climate and sea level changes in global giant carbonate stratigraphic-lithologic oil and gas fields

图8 全球碳酸盐岩地层-岩性大油气田主要层段不同类型烃源岩所产油气的比例示意图Fig.8 Proportion of oil and gas produced by different types of source rocks in main intervals of global giant carbonate stratigraphic-lithologic oil and gas fields

总体而言,温暖的沉积环境有利于生物的生长和有机质的形成,气候等变化引起的海侵可以减少陆源物质的输入。局限、闭塞的沉积环境(不会受到潮汐和风暴等动荡环境的影响)有利于有机质的保存,这些因素的叠加更有益于碳酸盐岩优质烃源岩的发育与保存[35-36]。

4.2 沉积成岩作用控制碳酸盐岩地层-岩性大油气田的储集性能

原特提斯洋、古特提斯洋和新特提斯洋的开启和闭合促进了优质烃源岩的发育,为碳酸盐岩地层-岩性大油气田的形成奠定了有利的物质基础。碳酸盐岩地层-岩性大油气藏中普遍发育白云岩类储集体,是由于原生储层早期成岩作用过程中遭受淡水淋滤而形成次生孔隙或与淡水发生混合作用而形成的。这类储层多分布在四川盆地东部、珠江口盆地、鄂尔多斯盆地和塔里木盆地。

沉积作用主要控制早期原生孔隙的发育,从而影响了生物礁圈闭及颗粒滩圈闭的形成。后续白云岩化作用、岩溶作用顺利进行的前提条件是原生孔隙必须存在。如塔河油田在加里东中期即下奥陶统沉积期末发生隆升使下奥陶统顶部遭受暴露剥蚀,原始储集空间主要以粒间溶孔、晶间孔为主,对储集性能贡献不大,后期剧烈的构造抬升及长期暴露风化、海平面上升,使得溶蚀孔洞和裂缝增多,极大地改善了储集性能[15,24],同一时期鄂尔多斯盆地也经历了长期的暴露和岩溶作用,形成了十分发育的、经过溶解作用增大的孔洞孔隙、角砾孔隙。国外的情况也有许多实例:沙特阿拉伯、阿联酋的上侏罗统Arab 组和Ghawar 油田储层为鲕粒、团粒浅滩沉积,孔隙类型为原生粒间孔隙或颗粒被溶解而形成粒间孔隙、内膜孔隙、孔洞。在哈萨克斯坦滨里海盆地的Karachaganak 生物礁油田中绝大多数孔隙为次生的淋滤孔洞和内膜孔隙,都是地层反复出露遭受淡水淋滤而成。全球绝大多数的碳酸盐岩地层-岩性油气田储层都是在地表或近地表的成岩过程中,受到大气作用的影响如雨水淋滤作用的改造,而成为良好的储层。因此成岩作用被认为是影响碳酸盐岩地层-岩性储层形成尤为重要的因素,而其中白云岩化作用和古岩溶作用最为重要。

4.3 生储盖组合的密切配合是碳酸盐岩地层-岩性大油气田形成的关键

碳酸盐岩地层-岩性大油气田的形成不仅需要生油层、储集层和盖层,而且还需要他们在时空上有相当好的匹配组合。

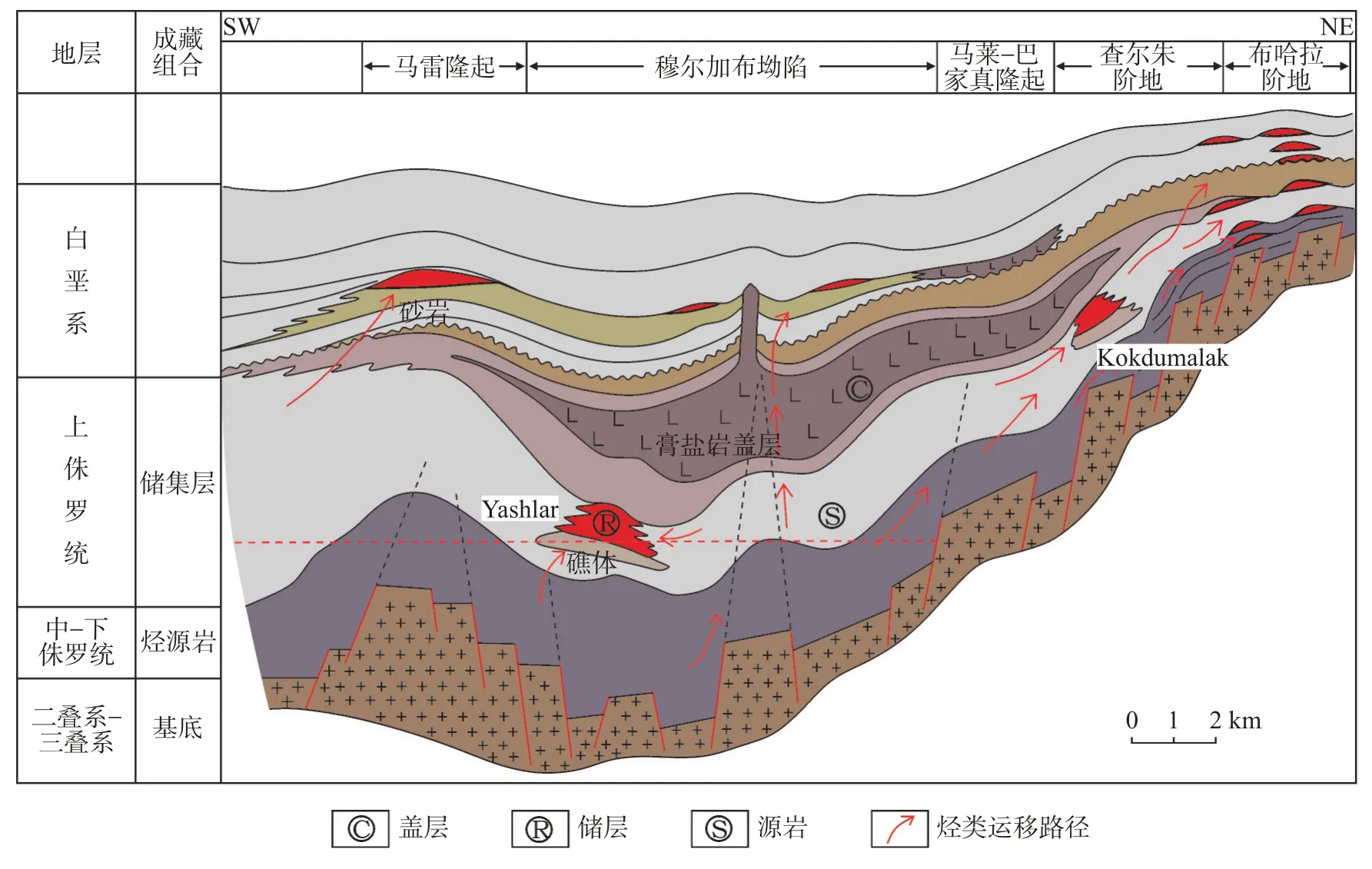

中亚的阿姆河盆地发育多套储盖组合(侏罗系储盖组合、白垩系储盖组合、古近系—新近系储盖组合),上侏罗统碳酸盐岩地层-岩性大油气田多为生物礁油气田,生物礁在平面上连片构成了有利的储集相带,而生物礁上覆的上侏罗统蒸发岩为一套有效的盖层。以Kokdumalak 油气田为例[图9(a)],储层为卡洛夫阶—牛津阶Kugitang 组的一套碳酸盐岩,这套碳酸盐岩在整个盆地中均有分布,平均厚度占到礁体地层总厚度的86%,最大孔隙度为24%,平均为4.8%~9.1%,具有高孔隙度和高裂缝密度的特征。盖层为基末利阶—堤塘阶蒸发岩,这套地层可分为上下2 个盐层。由于牛津期构造活动引起的古地形起伏,在礁体的顶部和礁后的陆架区该盐层很薄或缺失,而在牛津期的深水沉积区突然增厚;上部的盐层变化较小,在盆地中部地区有几百米厚,向盆地边缘逐渐减薄。两个盐层叠加封盖的作用使得上侏罗统碳酸盐岩具有产油气远景[37]。西加拿大盆地主要发育有3 套储盖组合(泥盆系储盖组合、二叠系储盖组合、白垩系储盖组合),Rainbow 油田储层为中泥盆统吉维特阶Keg River 上段和Muskeg 组以及Rainbow 组骨质粒屑碳酸盐岩,为斜坡礁滩相沉积,盖层为同一层系Muskeg 组上部蒸发岩[图9(b)][38]。中东地区发育多套储盖组合(上古生界储盖组合、侏罗系储盖组合、白垩系储盖组合和古近系、新近系储盖组合),扎格罗斯盆地主要以上古生界储盖组合为主,烃源岩为志留系Gahkum 组页岩,储层为上二叠统Khuff 组碳酸盐岩,盖层为下三叠统Sudair组页岩和三叠系蒸发岩系。阿拉伯地区烃源岩为下志留统Qusaiba 热页岩,储层与盖层同样分别为二叠系Khuff 组碳酸盐岩和下三叠统Sudair 组页岩。

图9 世界典型碳酸盐岩地层-岩性油气田储盖配置剖面图(据文献[10]修改)Fig.9 Profiles of reservoir-cap assembalge of global typical carbonate stratigraphiclithologic oil and gas fields

蒸发岩常常作为有效的区域盖层,如俄罗斯Ishimbay 油田、加拿大Zama 油田、Rainbow 油田中形成的礁复合体地层圈闭多是由蒸发岩进行有效封盖[39]。

4.4 成藏因素在时空上的有机结合

地质结构、烃源岩分布及其热成熟演化、储盖组合等特征决定了碳酸盐岩地层-岩性油气藏的成藏模式和油气藏类型也具有多样性,有自生自储、下生上储和复合交叉等多种模式;按照油气藏形成机理,地层-岩性油气藏可分为原生型油气藏、次生调整型油气藏[40]。

阿姆河盆地查尔朱阶地上侏罗统卡洛夫阶—牛津阶生物礁圈闭属于“自生自储”型成藏组合。盆地格局呈隆起与坳陷相间,因而油气局部运移方向是由坳陷(低势区)向邻近的隆起(高势区)做相对简单的垂向和侧向运移即可在隆起内聚集成藏(图10)。(1)由于盆地形成后未发生大的构造运动,该套烃源岩所生成的石油和天然气只经过1 次运移过程。烃源岩有机质成熟度虽然不高,但正处于生油高峰期,与储集体之间的距离相对较短,生成的油气大多聚集在本统生物礁成因圈闭中,与圈闭形成时间匹配,可以称为“源内油气短距离垂、侧向运聚”成藏模式。(2)对于圈闭变动大,早期充注的烃类难以保存的生物礁型,存在来自不同烃源岩油气的多期充注。如川东北普光气田表现为志留系与二叠系烃源岩的混源充注,在燕山晚期—喜山期圈闭发生调整定型,表现为圈闭定型晚,多源多期充注的特点。生物礁圈闭的有效性受到构造活动的影响,特别是油气调整的最后一期构造运动控制着圈闭的定型。在构造稳定的地区,生物礁岩性圈闭未受到强烈改造,生物礁的礁后微相为可渗透层,不具有侧向封堵条件,仅上部盐岩具有封堵性。油气的充注期次多为单源单期,运移距离较近。而在构造活动密集区,生物礁圈闭受构造影响使生物礁岩性体与背斜构造相互叠置,油气发生混合充注比较常见,为多源多期充注成藏。以鄂尔多斯盆地靖边气田为例的风化壳型气藏,由于石炭系内部存在异常压力且石炭系与奥陶系存在直接的供烃窗口,使石炭系—二叠系生成的煤系气向下运聚在奥陶系风化壳中,为“上生下储、侧生旁储”两种成藏组合[41]。

图10 阿姆河盆地SW-NE 走向侏罗系含油气系统剖面图(据文献[10,42]修改)Fig.10 Profile of Jurassic petroleum system with SW-NE strike in Amu Darya Basin

5 结论

(1)世界各个盆地碳酸盐岩地层-岩性大油气田的分布受控于碳酸盐岩的分布,主要集中分布于北半球的中东波斯湾盆地、滨里海盆地、锡尔特盆地、墨西哥湾盆地、美国二叠盆地和中国的四川盆地、鄂尔多斯盆地以及塔里木盆地的石炭系、古近系和新近系。

(2)有利的生储盖配置是碳酸盐岩地层-岩性大油气田形成的重要保证。具备这些基本的成藏要素后,圈闭稳定则是构成油气藏形成的另一重要前提,只有当圈闭稳定之后,注入的油气才能有效进行稳定的聚集。古气候、古纬度以及海平面的上升控制了烃源岩的生成和碳酸盐岩的发育,稳定的水体环境使有机质得到良好的保存。沉积作用及后期的成岩作用则使碳酸盐岩储层受到不同程度的建设性改善,控制了碳酸盐岩的储层性能和储集规模。

(3)圈闭定型时间与烃源岩的生、排烃时间的匹配是油气成藏的关键。在构造相对稳定的部位,碳酸盐岩地层-岩性油气藏多以单源单期充注成藏为主,对于构造运动期次多,圈闭演化过程复杂多以多源多期充注成藏为主。因此,重视分析多源岩、多期次油气成藏的烃源条件,圈闭定型时间与烃源岩的生、排烃时间的匹配关系是研究碳酸盐岩地层-岩性油气田分布控制因素不可忽视的方面。